прак работы. 7-12 практ. Практическая работа 7. вариант 4 Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 7

Скачать 1.32 Mb. Скачать 1.32 Mb.

|

|

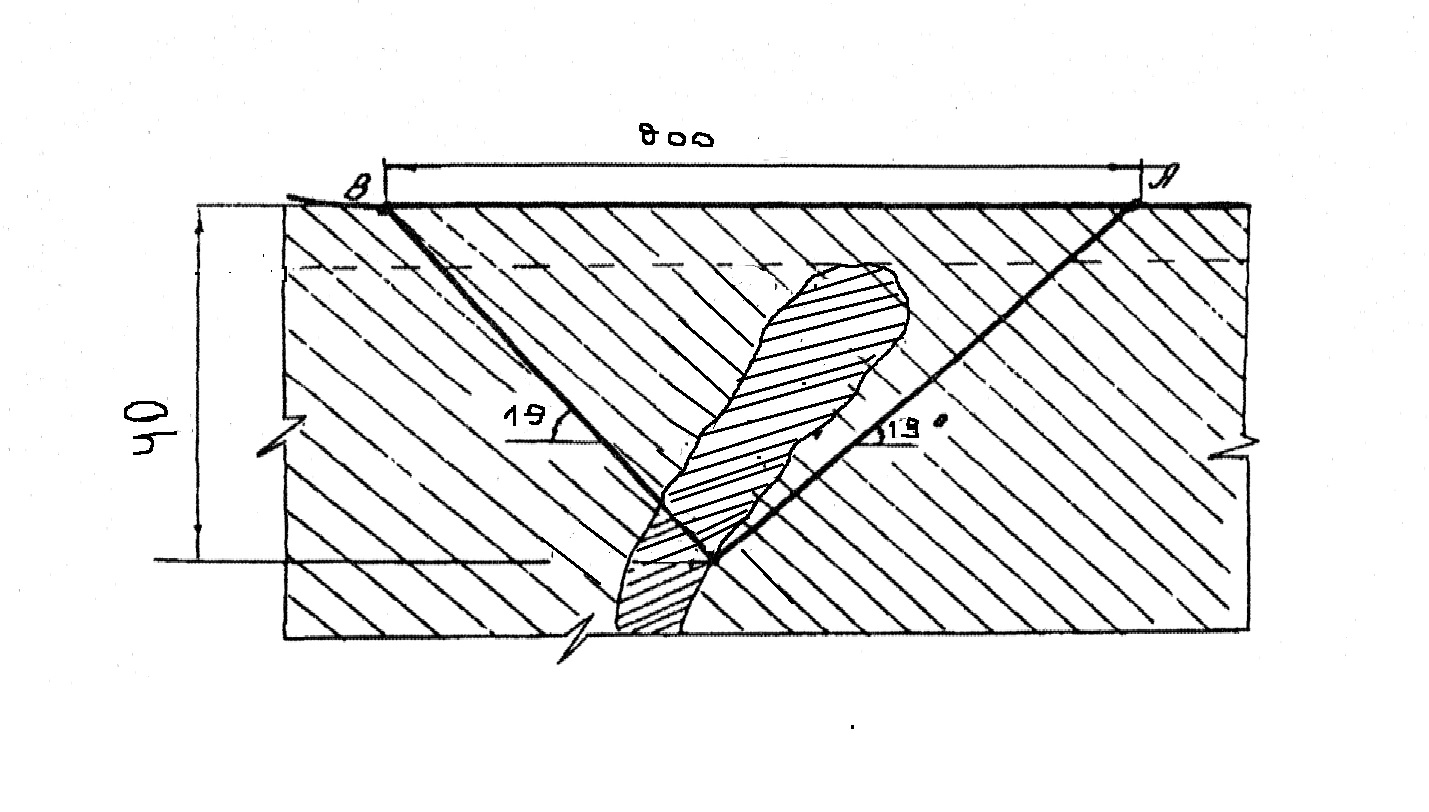

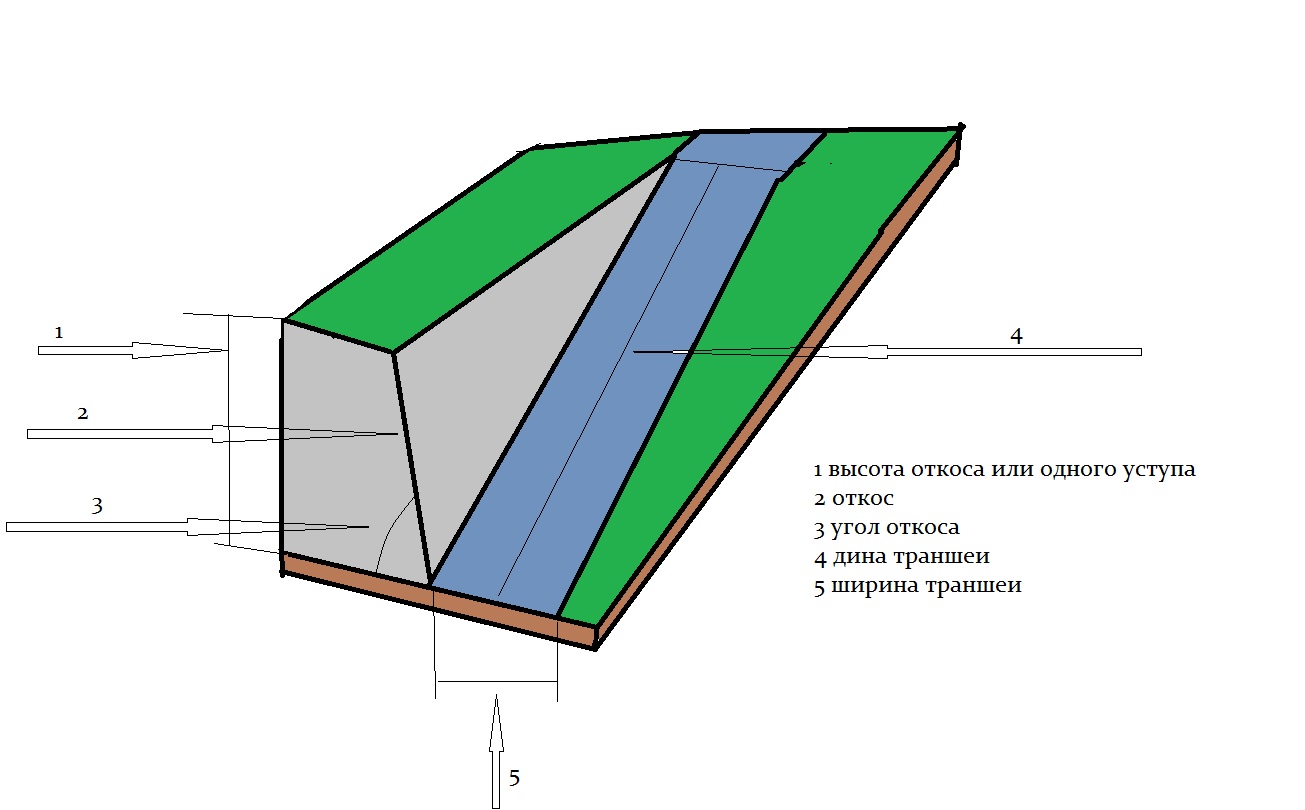

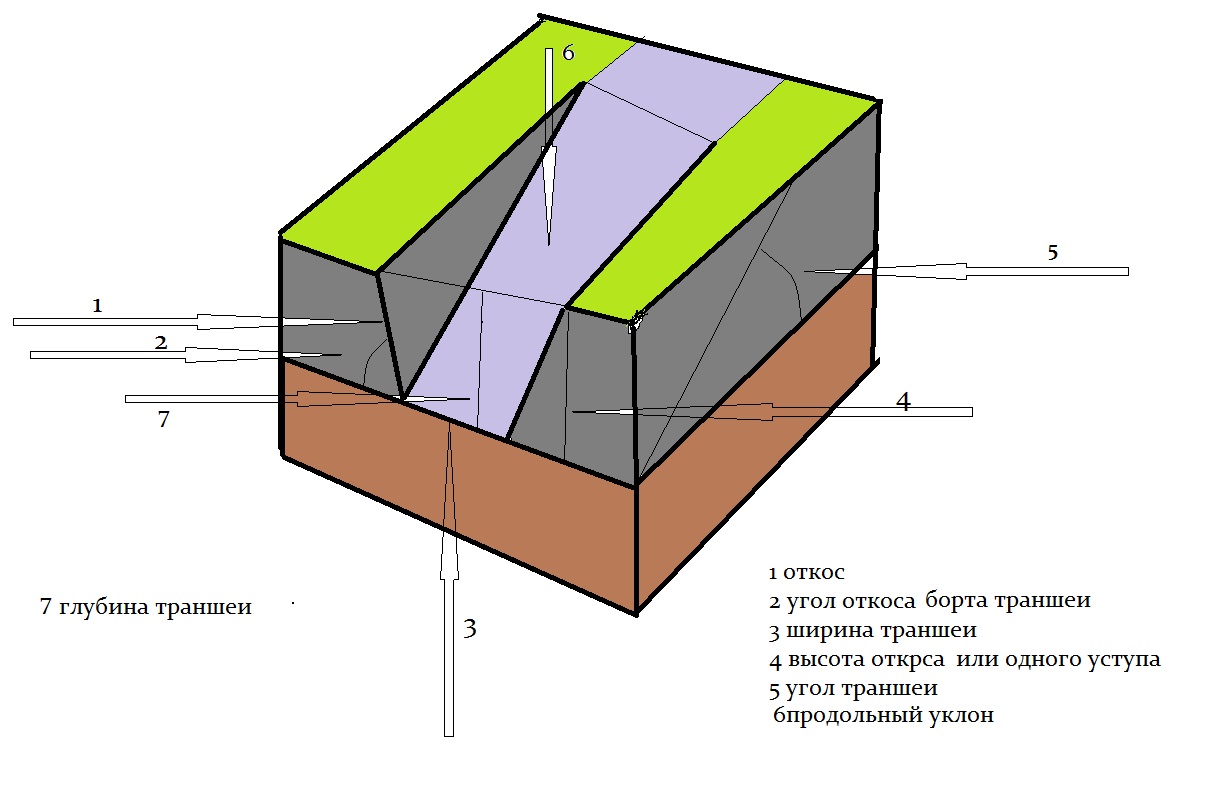

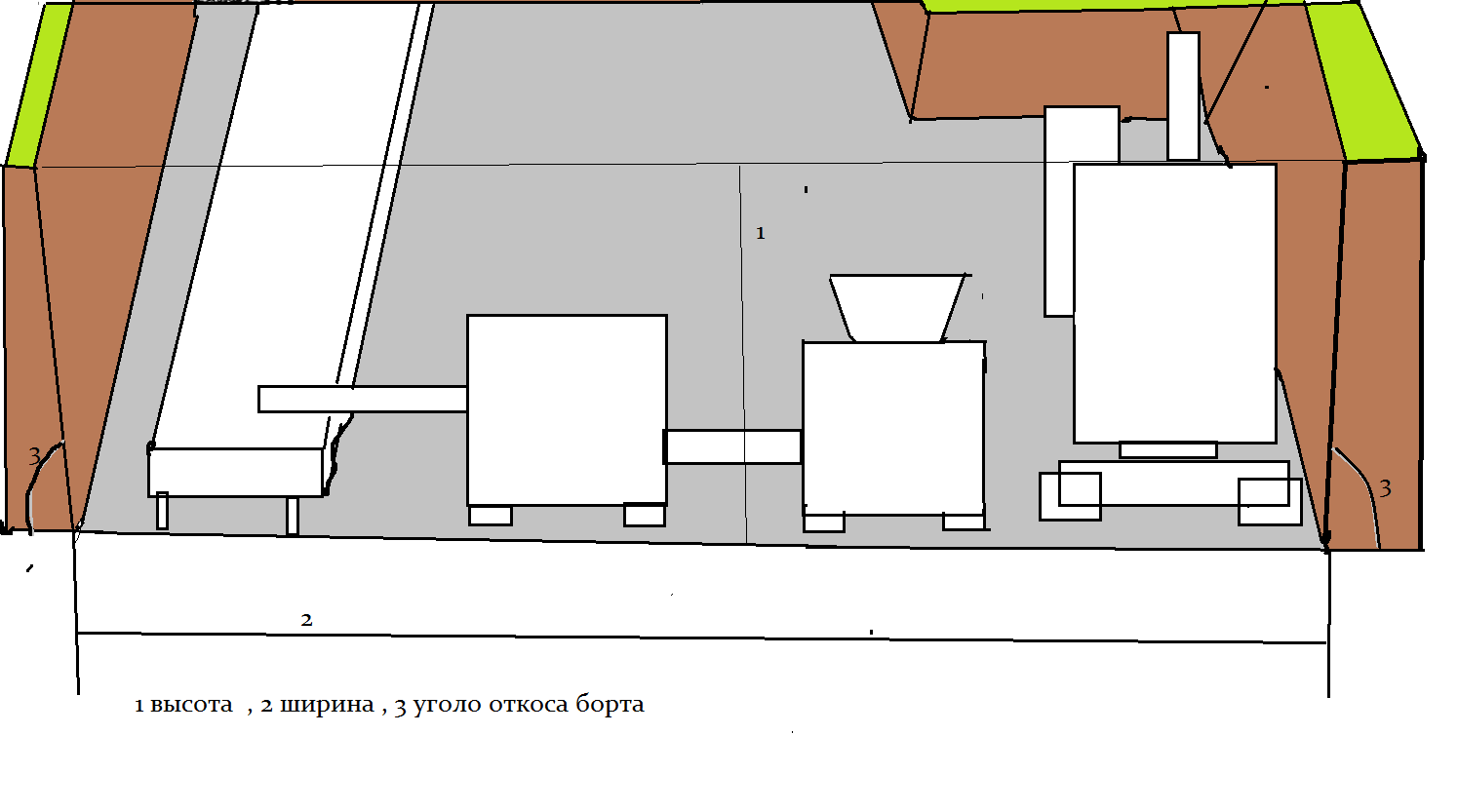

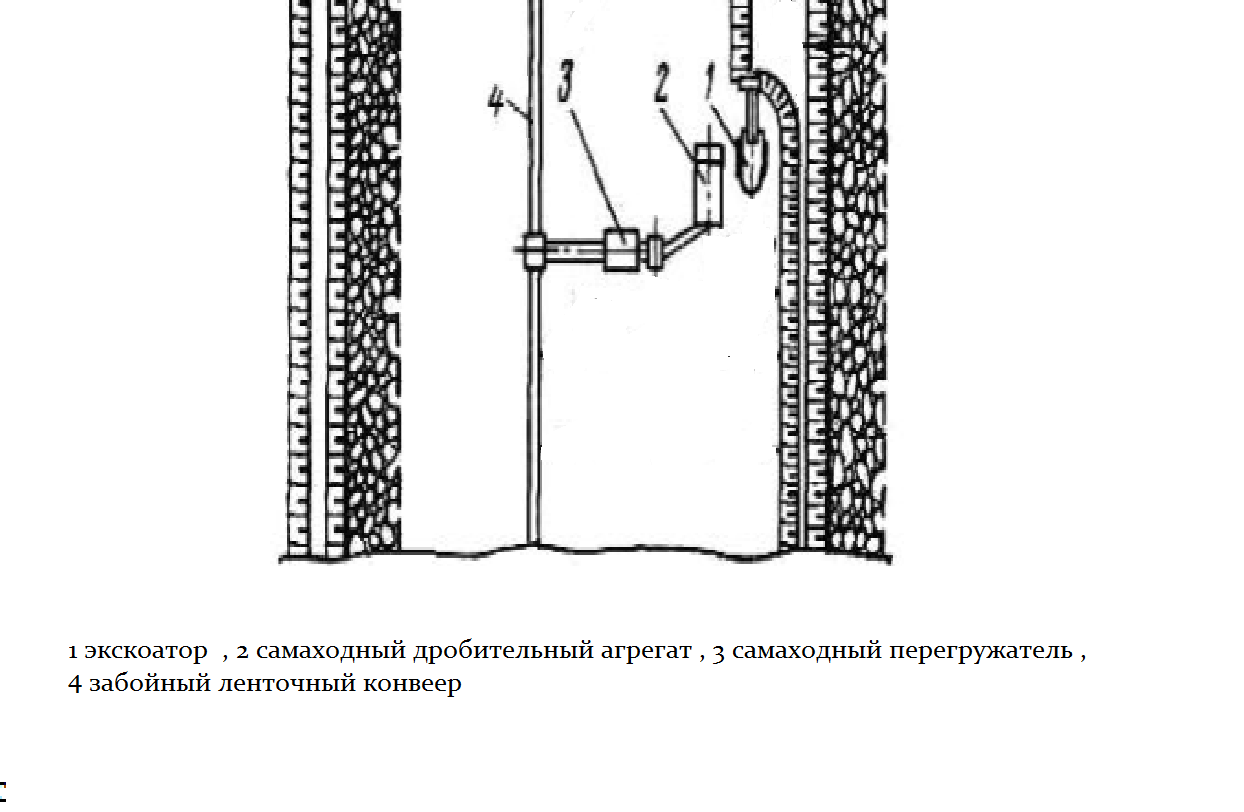

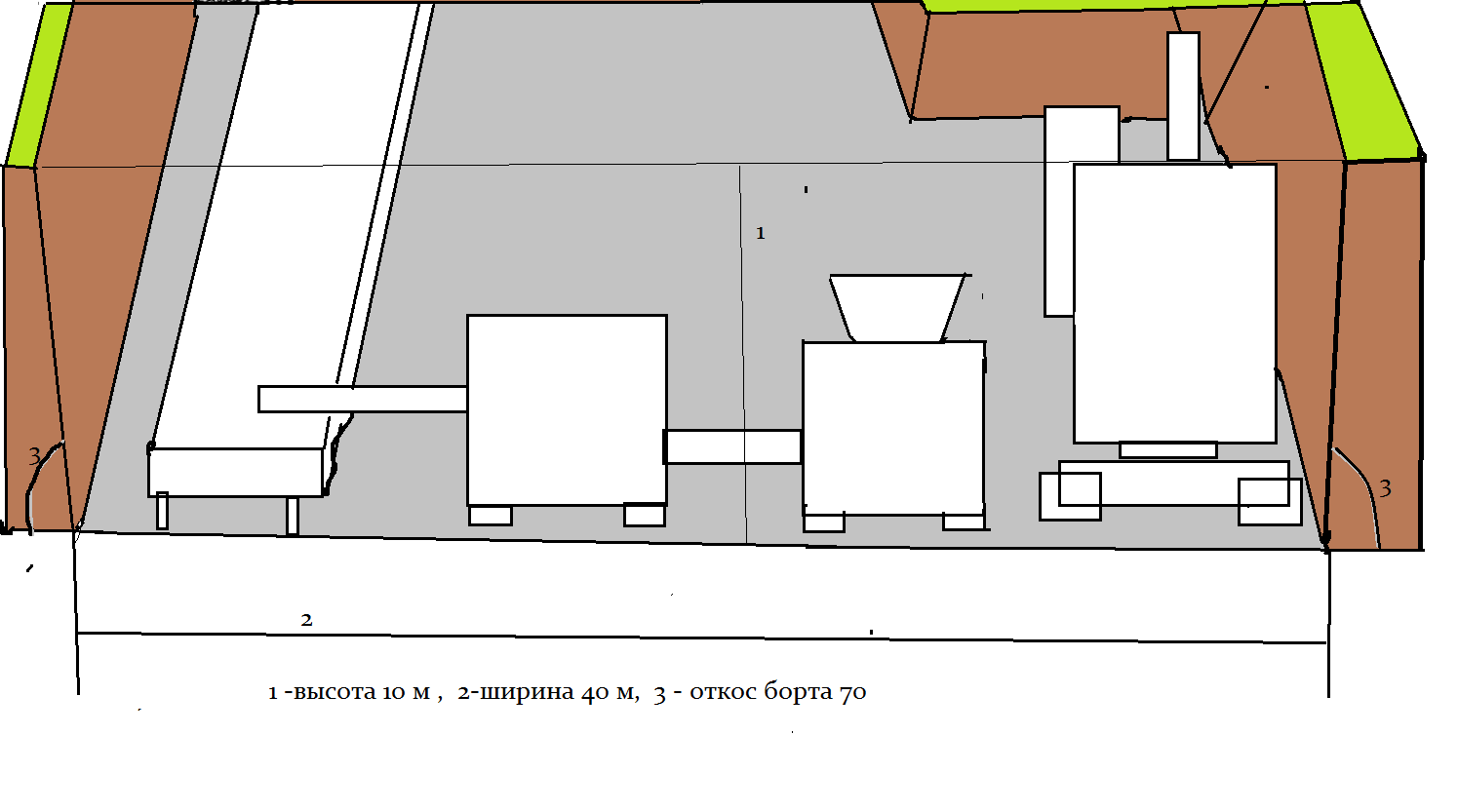

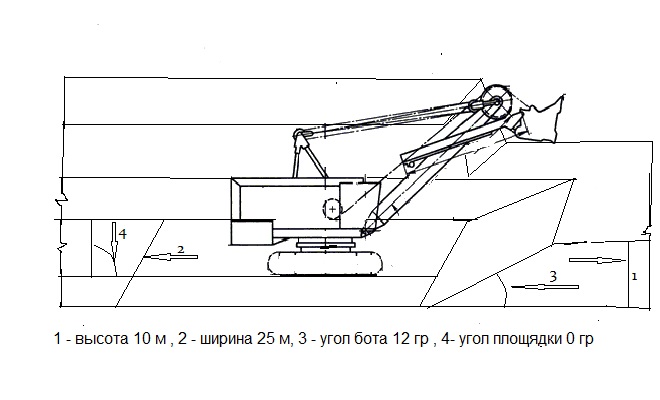

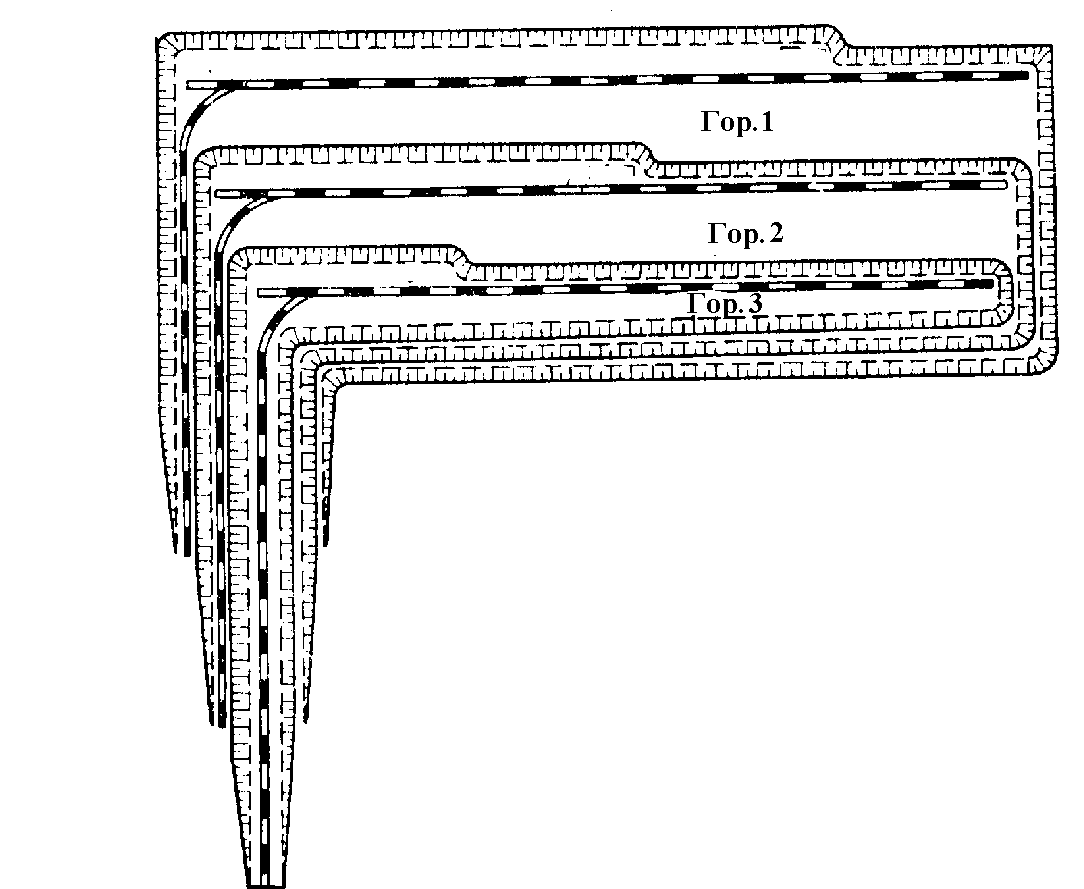

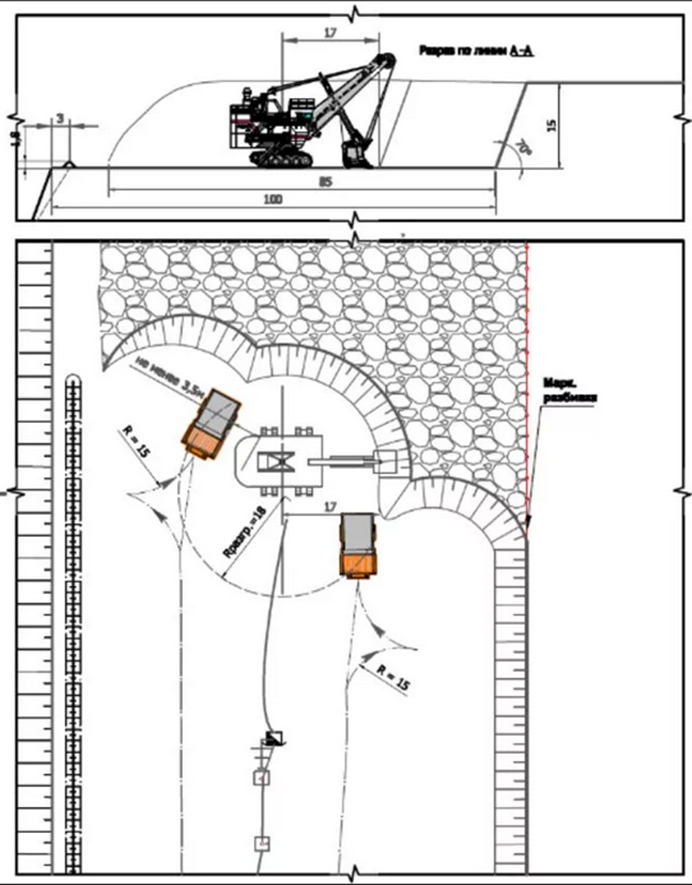

Практическая работа №7 . вариант 4 Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе №7. 1.Как определить глубину карьера при наклонном или горизонтальном залегании пласта полезного ископаемого? На определение глубины карьера оказывают влияние геологические и технико-экономические данные. Эта информация имеет вероятностный характер, так как погрешность определения запасов полезного ископаемого обусловлена степенью их разведанности, а погрешность используемых в расчетах технико-экономических данных определяется уровнем их соответствия реальным условиям разработки месторождения. Исходя из этого, при определении возможной глубины карьера и при оценке надежности полученного значения, необходимо использовать вероятностные методы. По положению залежи относительно дневной поверхности: - поверхностного типа на поверхности или покрытые наносами небольшой мощности; - глубинного типа, расположенные значительно ниже господствующего уровня поверхности; - нагорного типа на возвышенности или склоне горы, - высотно-глубинного типа, частично расположенные на горе или на горном склоне. По углу наклона к горизонту: горизонтальные или слабонаклонные 10-15 градусов, наклонные 10-30 градусов, крутые более 30 градусов. По мощности: тонкие 2-3 м, малой мощности 10-20м, средней мощности 20-30 м. большой мощности 30-50м. От каких параметров зависит глубина карьера? По преобладающим типам пород: скальные вскрышные породы и крепкие руды; мягкие и плотные покрывающие породы; полускальные вскрышные породы и ПИ; мягкие вскрышные породы и мягкие или плотные ПИ. Каким образом влияют горно-геологические условия залегания полезного ископаемого на глубину карьера? Линию, ограничивающую карьер на уровне земной поверхности, называют верхним контуром карьера, на уровне дна карьера - нижним контуром. При производстве горных работ положение рабочего борта, верхнего и нижнего контуров карьера изменяется в пространстве. К моменту окончания горных работ в связи с погашением запасов ПИ контуры карьера и его глубина достигают конечных положений и размеров. задача Дано: мощность крутопадающей залежи Мх = 40 м; мощность породного прослойка м х = 4 м; плановая себестоимость 1 куб.м. ПИ Сп = 300 р; себестоимость добычи 1куб.м. ПИ Со = 200 руб; себестоимость 1 куб.м вскрышной породы С в = 80 руб; мощность наносов hн = 20м. Решение: Глубина карьера зависит от мощности и условия залегания ПИ; рельефа поверхности; способа вскрытия; направления развития горных работ; экономических показателей открытого способа добычи. Учесть все эти факторы в одной аналитической зависимости невозможно. Поэтому аналитическую зависимость можно провести только для отдельных частных случаев применительно к наиболее простым условиям. Наиболее полное экономическое обоснование глубины карьера дает геометрический анализ карьерного поля. Условие экономичности открытых горных работ: Кт меньше или равно Кгр = ( Сп — Со ) : Св Кгр=( 800-200 ): 80 = 6,25 =6 Полученное значение округляем до целого =6 м.куб/ м.куб, где Кт и Кгр — текущий и граничный коэффициенты вскрыши. Если поверхность ровная, то имеем: Кт = Нт (ctg ав + ctg ал) + mх : Мх — mх , м.куб/ м.куб, где Н т – текущая глубина карьера на горизонте Х ; Мх и mх – горизонтальная мощность залежи и прослойка породы на горизонте Х ; ав и ал – угол откоса рабочего борта карьера при его глубине до горизонта Х со стороны висячего и лежачего бока залежи; 18 гр. – значение углов ав и ал ( берем 19 градусов ) Подставляя значение К т и решая уравнение относительно Н т горизонта Х имеем: Нт = ((Сп – Со) (Мх – mх) – Св* mх ) : Св *( ctg ал + ctg ав) Нт= ((800-300)* (40-4) – 80х 4) : ( 80 * (2,9+2,9) )= = ( 500 х 36 – 320) : 464 = 38 м  Практическая работа №8. вариант 4 Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе №8 1.Какие элементы и параметры характеризуют наклонную, и какие горизонтальную траншею открытых горных выработок? 2. По каким критериям классифицируются траншейные открытые горные выработки? 3. Что должно обеспечивать поперечное сечение траншеи? 4. Назовите последовательность вскрытия месторождения при проходке горизонтальных и наклонных, капитальных и разрезных траншей. 1.Какие элементы и параметры характеризуют наклонную, и какие горизонтальную Для определения параметров капитальной траншеи (наклонной траншеи) принимаются исходные данные: количество путей или полос движения, уклон, конструкция основания наиболее грузонапряженного перегона. разрезные (горизонтальные открытые горные выработки, предназначенные для создания фронта работ на уступах) траншеи. Для месторождения строительных горных пород наиболее характерно вскрытие карьерного поля капитальными траншеями. 2. По каким критериям классифицируются траншейные открытые горные выработки? Профессором Е.Ф.Шешко дано следующее разделение капитальных траншей: 1. по их расположению (внешние и внутренние), 2. по числу обслуживаемых уступов (один уступ – отдельные, несколько уступов – групповые, все уступы карьера – общие), 3. по их назначению (для прохода груза и порожняка - одинарные, только груза и порожняка – парные) 4. по стационарности (постоянное положение траншей – стационарные, временное положение траншей – скользящие). 3. Что должно обеспечивать поперечное сечение траншеи? Поперечное сечение траншеи должно обеспечивать безопасное нахождение в ней экскаваторов и другого оборудования, применяемого при проходке траншеи, и возможность размещения негабарита при экскавации. Для производительной работы экскаватора необходимо, чтобы между его кузовом и бортом остался зазор 1-1,5 метра. 4. Назовите последовательность вскрытия месторождения при проходке горизонтальных и наклонных, капитальных и разрезных траншей. -сначала с поверхности до кровли пласта проводят наклонную капитальную траншею 1 - затем горизонтальную разрезную траншею 2 - далее один борт траншеи разносят, освобождая рабочую площадку 3, ширина которой должна обеспечить размещение оборудования и возможность проведения разрезной траншеи по пласту. -после проведения второй капитальной траншеи 4, которая опускается на почву пласта, проводят разрезную траншею 5 по пласту, в результате создается фронт вскрышных и добычных работ. 2. Начертить элементы   ЗАДАЧА Задание №2. Задача. Рассчитать по формуле Шешко объем горизонтальной траншеи при проходке разрезной горной выработки открытого месторождения. Дано: Месторождение мягкой горной породы, высота выемочного слоя h у =5м, ширина дна траншеи b = 15м, угол откоса уступа a = 20 гр (в метрах 2,7)., длина разрезной траншеи Lтр = 150м. Решение: 1. Объем разрезной (горизонтальной) траншеи при постоянном ее сечении рассчитывается по формуле: V р = ( b + h у ctg a ) h у L тр, куб.м, где h у - высота подготавливаемого уступа в м, b – ширина дна траншеи м; a – угол откоса уступа в градусах, L тр - длина разрезной траншеи в м. 2. Подставляем в формулу исходные данные и получаем объем горной массы при проходке траншеи V р = (15 + 5 х 2,7) х 5 х 150 = 151875 м.куб. Задание №3. Задача. Рассчитать по формуле Шешко объем наклонной траншеи при проходке капитальной горной выработки. Дано: Месторождение скальной горной породы, высота выемочного слоя h у =5м, ширина дна траншеи b = 15м, угол откоса уступа a = 20 гр., количество путей или полос движения – 1, уклон траншеи Y = 18 градусов. Решение: 1. Объем отдельной капитальной (наклонной) траншеи с вертикальным откосом: V т = (1000 х Н т в квадрате : Y ) х ( b / 2 + H т / 3 tg a ), куб.м, где Н т - конечная глубина траншеи в м; b – ширина дна траншеи в м; a – угол откоса борта траншеи в градусах; Y - уклон траншеи. 2. Подставляем в формулу исходные данные и получаем объем горной массы при проходке траншеи V р = (1000 х5 х 5 : 10) х (15/2 + 5 / 3 х 0,36) = 23250 м.к Практическая работа №9 . вариант 4 Начертить элементы траншеи при транспортном способе проходки траншей, указать расчетные параметры  Ответить на вопросы теоретического материала Вопросы 1. Что такое траншея, ее параметры и как они устанавливаются? 2. Дайте определения капитальной и разрезной траншеи. В чем их различие? 3. Что значит транспортный способ проходки траншей? 4. Какие технологические схемы применяются при транспортном способе проходки траншей? 5. В каких случаях при проходке траншей целесообразна верхняя погрузка горной массы, и в каких нижняя? 6. Какой параметр выемочной техники является главным при погрузке горной массы в железнодорожный транспорт? 7. Назовите преимущества и недостатки кольцевой и тупиковой схем подачи автосамосвала под погрузку. 1. Что такое траншея, ее параметры и как они устанавливаются? Траншея – открытая горизонтальная или наклонная горная выработка значительной по сравнению с шириной и глубиной длины, трапециевидной формы поперечного сечения, ограниченная снизу подошвой (дном) и с боков наклонными поверхностями, которые по длине называют бортами, а по ширине – торцами. 2. Дайте определения капитальной и разрезной траншеи. В чем их различие? Капитальные и разрезные траншей служат для транспортирование полезного ископаемого и пустых пород, передвижение людей, машин и механизмов. Капитальные траншеи обеспечивают доступ от поверхности земли к месторождению. Разрезные траншеи создают фронт работ для выемки полезного ископаемого или вскрышных горных пород 3. Что значит транспортный способ проходки траншей? При транспортном способе проведения траншей вынимаемую породу перемещают на значительные расстояния средствами ж/д, автомобильного и конвейерного транспорта. Выемку породы и ее погрузку в транспорт осуществляют мехлопатами, драглайнами и многоковшовыми экскаваторами с применением нижней и верхней погрузки. 4. Какие технологические схемы применяются при транспортном способе проходки траншей? Обычно применяют кольцевую или тупиковую схему подачи автосамосвала под погрузку. 5. В каких случаях при проходке траншей целесообразна верхняя погрузка горной массы, и в каких нижняя? При проведении траншей с применением ж/д транспорта и мехлопат обычно применяют верхнюю погрузку, т.е. ж/д пути размещают на борту траншеи. При проведении траншей с использованием автотранспорта применяют нижнюю погрузку. 6. Какой параметр выемочной техники является главным при погрузке горной массы в железнодорожный транспорт? Ширина траншеи понизу 7. Назовите преимущества и недостатки кольцевой и тупиковой схем подачи автосамосвала под погрузку. Ширина траншеи может быть уменьшена до 16-18м при тупиковой подаче автосамосвала с разворотом их в нише. Производительность машин при кольцевой схеме на 20-50% выше, чем при тупиковой схеме. Однако, при тупиковой схеме, ширина и объем траншеи меньше, чем при кольцевой. Потому эту схему рационально применять при проведении траншей вне контура карьера и при ограниченном числе автосамосвалов. Задание для практической работы Изобразить схему   Задача 1. Определить площадь поперечного сечения разрезной горизонтальной траншеи при разработке скальных пород высотой подготавливаемого к отработке уступа Н у = 10м . Параметры поперечного сечения траншеи: ширина нижнего основания траншеи В т = 40м; глубина траншеи Н т = Н у = 10м; угол откоса бортов траншеи a = 70 гр. Решение: Площадь поперечного сечения траншеи определяется по формуле S = Н т (В т + Н т х ctg a) S = 10 (40 +10 х ctg 0.3640 ) = 436 кв. м  Практическая работа №10 . вариант 4 Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе 1. Какие параметры характеризуют горную выработку при бестранспортной проходке траншей? - физико-механические свойства породы – способность удерживать в непосредственной близости от траншеи навал породы. - глубина выработки непосредственно связана с техническими возможностями экскаватора и устойчивостью бортов траншеи 2. Сформулируйте понятие бестранспортного способа проходки траншей? Бестранспортный способ – выемка породы и размещение ее непосредственно на бортах проводимой траншеи экскаватором по типу мехлопаты или драглайном. 3. В каких случаях целесообразно проводить бестранспортные траншеи? Область применения бестранспортных вскрыш – месторождения с пологим углом падения пластов (до 12 градусов) и не слишком большой мощности. Бестранспортные способы проведения траншеи применяются в тех случаях, когда есть возможность разместить породу, извлекаемую из забоя, на бортах траншеи 4. Назовите технологические схемы бестранспортного способа проходки траншей. - проведение траншеи драглайном с размещением породы на обоих бортах. - проведение траншей драглайном с размещением породы на одном борту - проведение траншей драглайнами с переэксавацией породы - бестранспортное проведение траншей (полутраншей) на косогорах 5. Преимущества и недостатки названных выше трех способов проходки траншей. - бестранспортный способ проведения траншей включает несколько вариантов. Траншею проходят сразу на все проектное сечение, породы складируют в постоянных или временных отвалах на одном или обоих бортах. Наибольшее распространение в качестве выемочно-погрузочного оборудования получили драглайны. В основу расчета параметров траншей по известным рабочим размерам экскаватора положено равенство объемов породы, извлекаемой из траншеи и укладываемой в отвал. Увеличение ширины траншей неизбежно приводит к необходимости кратной перевалки пород. Драглайн при первом проходе извлекает породу из первоначальной траншеи и укладывает ее в первый отвал. При втором проходе он переэкскавирует породу из первого отвала во второй отвал, при третьем проходе драглайн добирает оставшуюся заходку 2, укладывая породу в конечное положение. Такая схема проходки применима в тех случаях, когда общие затраты на перевалку не превышают затраты при выполнении проходческих работ с использованием средств транспорта, а фактор времени не играет решающей роли. - Транспортный способ проведения траншей менее экономичен, но в большинстве случаев, особенно при разработке глубоких карьеров, нет возможности складировать породы вдоль бровки вскрывающих выработок, а приходится вывозить их на внешние или внутренние отвалы. Обычно используют два варианта проходческих работ: с нижней погрузкой в средства транспорта, располагаемые на дне траншей, и с верхней погрузкой, когда экскаватор, стоящий на дне выработки, отгружает породу в транспортные сосуды, расположенные на кровле уступа. При выемке сплошным забоем с нижней погрузкой для подачи к экскаватору железнодорожных вагонов в траншее укладывают один или два погрузочных тупика. По мере подвигания забоя их наращивают звеньями относительно небольшой длины, которые затем периодически заменяют рельсами со стандартной длиной звена. Размеры мехлопат не позволяют одновременно загружать более одного думпкара. Поэтому состав расформировывают для повагонной подачи в забой. Обмен думпкаров осуществляют на специальном выставочном тупике, расположенном в траншее на расстоянии 100–300 м от забоя. Длина его зависит от числа вагонов в составе. Поездная бригада маневрирует гружеными и порожними вагонами: сначала состав порожняком (с локомотивом в хвосте) подают в забои и загружают последний вагон, затем локомотив и состав выходит из забоя, заводит груженый думпкар на выставочный тупик и отцепляет его. Оставшиеся вагоны снова подают на погрузку. Такие маневры повторяют до полной загрузки поезда. После выхода его на обменный пункт (разъезд) в забой направляют новый состав. - Комбинированный способ проведения траншей обычно применяют при использовании наиболее эффективного бестранспортного способа, когда рабочие параметры экскаваторов недостаточны для проведения траншеи сплошным забоем. В этом случае часть траншеи проходят бестранспортным способом, а другую часть — с погрузкой в транспортные средства. Комбинированный способ весьма разнообразен по различным сочетаниям вариантов проведения траншей. Одним из наиболее распространенных является вариант с опережающей разработкой части траншеи драглайном по бестранспортному способу, а оставшейся части траншеи — механической лопатой с погрузкой в железнодорожные составы, расположенные на дне траншеи. 6. Опишите порядок проведения траншей с переэкскавацией горной массы, назовите ее параметры. При работе одного драглайна после выемки заходки I с перемещением в отвал 1о экскаватор из положения I переходит в положение II для перевалки породы первоначального отвала дальше от траншеи в отвал 1´o. После него драглайн занимает положение III и начинает укладывать породу из траншейной заходки 2 на освободившееся место в отвал 2o.  7. На каких типах залежей полезного ископаемого целесообразно применять переэкскавацию горной массы? Переэкскавацию целесообразно производить при отработке наклонных и крутых залежей и узких, вытянутых, неглубоко залегающих линз полезного ископаемого с размещением вскрышных пород на бортах карьера. 8. Что означает коэффициент переэкскавации при бестранспортных системах разработки, назовите достоинства и недостатки. Коэффициент переэкскавации – отношение объема переэкскавируемой породы к объему породу экскавируемой из целика (вскрышной заходки). Достоинство переэкскавации – расширение области применения бестранспортных схем выемки вскрышных пород и повышение эффективности отработки месторождений. Недостаток переэкскавации – жесткая зависимость между вскрышными и добычными работами. Задание № 1. Выбрать технологическую схему проходки траншеи. Изобразить на эскизе элементы и параметры траншеи  Практическая работа №11. вариант 4 Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе №11 1. Что значит открытые горные выработки, их классификация по назначению и виду горных работ? При производстве открытых горных работ используются два типа горных выработок - капитальные и разрезные траншеи. Капитальные траншеи - открытые наклонные горные выработки, предназначенные для вскрытия рабочих горизонтов. В зависимости от рельефа поверхности капитальная траншея может иметь поперечное сечение в виде трапеции или неправильного четырехугольника (треугольника). Капитальные траншеи служат длительный срок и используются для расположения в них транспортных коммуникаций. Разрезная траншея является продолжением капитальной траншеи, вскрывающей данный рабочий горизонт, и проводится внутри контуров карьера. При разработке крутых залежей разрезные траншеи проводятся обычно в направлении, параллельном простиранию залежи. Глубина и длина разрезной траншеи, как правило, соответствуют высоте и длине подготавливаемого к разработке уступа. Ширина основания разрезной траншеи определяется из условия нормального расположения горного и транспортного оборудования при выемке первой заходки после проведения траншеи. Угол откоса ее бортов принимается равным углу откоса рабочих уступов в соответствии с физико-техническими характеристиками пород. Если один из бортов разрезной траншеи является частью нерабочего борта карьера, то угол откоса этого борта принимается равным углу откоса нерабочего уступа. 2. В чем различия и особенности вскрытия горизонтальных и пологих, крутых и наклонных залежей ПИ? Вскрытие горизонтальных и пологих месторождений (сплошные системы разработки) заканчивается сдачей карьера в эксплуатацию на полную производственную мощность по полезному ископаемому. Для наклонных и крутых месторождений (углубочные системы разработки) характерен постоянный ввод в эксплуатацию новых по глубине рабочих горизонтов, в связи с чем вскрытие по мере отработки месторождения все время усложняется. Основными факторами, влияющими на технико-экономические показатели вскрытия, являются число и объем вскрывающих выработок и затраты на их проведение и обустройство, время вскрытия отдельных горизонтов и срок строительства карьера в целом, расстояние транспортирования и затраты на этот производственный процесс и некоторые другие. Одной из особенностей при разработке наклонных и крутых залежей является смешанное вскрытие рабочих горизонтов, при котором верхняя часть уступов вскрывается внешними капитальными траншеями, а нижняя — внутренними капитальными траншеями. При вскрытии горизонтов внешними капитальными траншеями обеспечиваются стационарность расположения транспортных коммуникаций и разделение грузопотоков. Однако проведение этих траншей связано с выполнением значительных объемов горных работ за пределами границ карьерного поля. При проведении внутренних капитальных траншей объем горных работ входит в общий объем вскрышных работ карьера, в связи с чем снижаются общие затраты на производство вскрышных работ. К числу достоинств при сооружении внутренних траншей относят возможность их расположения на бортах карьера в конечном (стационарные трассы) или в любом промежуточном положении (полустационарные трассы, временные съезды). При этом объем горных работ при проведении внутренних траншей меньше объема работ при проведении внешних. При разработке крутых залежей с ограниченными в плане размерами широко применяются спиральные трассы. Они огибают все борта карьера и имеют вид пространственной спирали. Спиральная трасса позволяет обеспечить непрерывное движение транспорта. Она наиболее распространена на карьерах руд цветных металлов при работе автомобильного транспорта. 3. Какие способы производства горных работ и механизмы применяются при вскрытии карьерного поля на открытых разработках? Способы вскрытия месторождении зависят от форм и размеров поля разреза, угла падения пластов, физико-механических свойств пород, глубины отработки, рельефа местности, типа принятого горнотранспортного оборудования. Внешними траншеями вскрываются верхние горизонты месторождений с наклонным и крутым залеганием пластов. Для уменьшения объемов горно-капитальных работ и вскрытия наибольшего количества рабочих горизонтов внешние капитальные траншеи закладываются на пониженных участках рельефа местности. Нижележащие горизонты таких месторождений вскрываются внутренними траншеями, которые закладываются как на рабочих, так и нерабочих бортах. При отработке пластов пологого залегания с применением автомобильного транспорта внутренние траншеи размещаются по падению пластов. При крутом залегании пластов внутренние траншеи всегда находятся в движении. Учитывая трудоемкость работ при строительстве скользящих съездов и необходимость их оборудования железнодорожными путями или автодорогами, ведение горных работ планируется так, чтобы один из бортов или несколько горизонтов находились во временной консервации, а тупиковые съезды были полустационарными. При вскрытии карьерного поля отдельными внешними капитальными траншеями создают транспортный доступ к каждому уступу. При данном способе вскрыши за каждым уступом закрепляется транспорт, и потоки горной массы полностью рассредоточены. Вскрытие карьерных полей групповыми внешними капитальными траншеями используют при разработке мощных пластов полезного ископаемого и покрывающих вскрышных пород (угольные месторождения). В этом случае отдельные группы уступов вскрывают независимыми друг от друга траншеями. Грузопотоки породы и полезного ископаемом) при этом рассредоточены и имеют непосредственный выход на дневную поверхность, что позволяет использовать различные виды транспорта на вскрыше (конвейерный) и добыче (железнодорожный). Вскрытие карьерных полей парными внешними капитальными траншеями применяют для организации поточного движения транспорта при большом грузообороте карьера. В данном случае порожние и груженые составы поступают в карьер и выезжают по разным траншеям. Общие внешние капитальные траншеи применяют для вскрытия пологих и наклонных месторождений на глубину не более 60-80 и. Траншеи при внешнем заложении обычно располагают на флангах карьерного поля. Способы вскрытия карьерных полей отдельными, групповыми и парными внутренними капитальными траншеями характеризуются достоинствами и недостатками, присущими способам вскрытия аналогичными внешними капитальными траншеями. Комбинированное вскрытие представляет собой сочетание основных способов и позволяет в наибольшей степени учесть конкретные геологические и горно-геологические условия залегания и разработки месторождений. 4. По каким критериям выбирают схемы способов вскрытия месторождения? Основные критерии выбора схем вскрытия: - геологические особенности залегая полезного ископаемого (горизонтальных и пологих, крутых и наклонных). - физико-технические свойства породы - технические характеристики техники 5. Как называются схемы заложения вскрывающих траншей относительно фронта работ уступов? - разработка с одной фланговой вскрышной траншеей. - разработка с двумя фланговыми вскрышными траншеями. - разработка с тремя фланговыми вскрышными траншеями. - разработка с двумя фланговыми траншеями с применением роторного экскаватора с отвалообразователем. 6.Какие факторы влияют на технико-экономические показатели вскрытия? 0сновными факторами, влияющими на технико-экономические показатели вскрытия являются: - число и объем вскрывающих выработок и затраты на их проведение и обустройство - время вскрытия отдельных горизонтов и срок строительства карьера в целом - расстояние транспортирования и затраты на этот процесс. Задание №1. Изобразить схему и способ вскрытия месторождений  Практическая работа №12. Вариант 4 Вопросы для закрепления теоретического материала к практической работе №12 1. Какие параметры технологии необходимо рассмотреть при выборе средств механизации горных работ? Основным критерием при выборе технологии и подборе средств механизации является горно-геологические условия месторождения полезных ископаемых. 2. Какие существуют критерии выбора той или иной системы разработки открытых месторождений, а также их элементов? Классификация систем разработки зависит от положения рабочей зоны, направленности развития и перемещения горных работ. Ведущие признаки этой системы – направление выемки в профиле и плане карьерного поля, а также места расположения отвалов: сплошные – с постоянным положением рабочей зоны на весь период эксплуатации. Эти системы применяются на горизонтальных и пологопадающих месторождениях; углубочные – с переменным положением рабочей зоны; смешанные – применяются как сплошные, так и углубочные схемы разработки. Классификация систем разработки по способу производства вскрышных работ и технологии перемещения горной породы в отвал: бестранспортная, экскаватор-карьер, транспортно-отвальная, специальная, транспортная, комбинированная. 3. По каким критериям определяется эффективность открытых горных работ? Эффективность открытых разработок месторождений оценивается системой технико-экономических показателей — общих (прибыль, рентабельность, качество горной продукции) и специфических (коэффициент вскрыши, себестоимость полезных ископаемых, эксплуатационные затраты, капитальные затраты, производительность труда и использования горнотранспортного оборудования). Полнота и качество извлечения полезного ископаемого (минимум потерь полезного ископаемого на всех этапах разработки). Оптимальные затраты или расходы на производство (финансовые и трудовые). Безопасность ведения горных работ. 4. Какие типовые технологические схемы применяются в зависимости от выбранной системы разработки? Типовые технологические схемы применяются для конкретных условий. Под определённые типы экскаваторов. Основными классификационными признаками являются: вид транспорта, вид работ на уступе, способ выемки горной массы, способ подготовки горной массы к выемке, тип погрузочного оборудования. К дополнительным признакам относят: способ погрузки, направление отработки заходки, число проходов экскаватора при отработке заходки, Схемы подачи транспорта под погрузку и др. 5. Какой порядок расчета выбранной (принятой) системы работки на открытых работах? Первый этап – определение исходных данных: характеристика пород, условия залегания, границы карьера, конечная глубина. Выбор способа и параметров проходки траншеи и форма вскрытия трасы карьерного поля. Выбор расположения отвала вскрышных пород и способов ее транспортировки, число и суммарная протяженность вскрышных и добычных уступов, коэффициент вскрыши и т.д. Второй этап – проведение технико-экономических расчетов: границы карьера и его предельная глубина – определяются максимально допустимым коэффициентом вскрыши. задача Задания для практической работы и алгоритм ее решения: Задача №1. Рассчитать параметры основных производственных (технологических) процессов Дано: тип залежи известняк. Нормальная средняя мощность продуктивной толщи – 250 метров; мощность вскрыши до верхнего горизонта ПИ- 20 и максимальная – 20 метров; размеры залежи в плане 2500 х 1500 метров; длина фронта работы на уступе – 750 метров; высота рабочей зоны – 15 метров; верхняя граница участка расположена на глубине – 20 метров от поверхности; грузопоток Wг.п. – 4500 м³/см.; расстояние перемещения породы по поверхности – 2,8 км.; Физико-технические свойства разрабатываемой породы Gc; = 110 Мпа; Gсдв = 31 Мпа; Gраст = 10,5 Мпа; плотность j = 3 кг/дм.; средний размер отдельности в массиве lср – 0,5 м, породы сухие. 1.1. Показатель трудности разрушения пород (по формуле Ржевского В.В.) Птр = 0,05kтр (σсж + σсдв + σраст)+0,5 pп., где исходя из lср kтр принимаем 0,9. Получаем показатель трудности разрушения пород 6,9 1.2 Показатель трудности экскавации (формула Ржевского В.В. для взорванных пород) - при выемки разрушенных горных пород: П = 0,22•(А + 10•А/Кр 9 ); (4.2) где: Кр – коэффициент разрыхлениям породы в развале, Кр = 1,3; А = 10-2 •γ•g•dср + σсдв ; где: dср – средний размер кусков породы в развале, dср = 0,3 м;А = 10-2 •2,8•9,8•0,3 + 19,2 = 19,3: Пэ = 0,22•(19,3 + 10•19,3/1,39 ) = 8,2; Задача №2. Рассчитать параметры выемочно-погрузочных работ. Дано: тип залежи известняк. Нормальная средняя мощность продуктивной толщи – 250 метров; мощность вскрыши до верхнего горизонта ПИ- 20 и максимальная – 20 метров; размеры залежи в плане 2500 х 1500 метров; длина фронта работы на уступе – 750 метров; высота рабочей зоны – 15 метров; верхняя граница участка расположена на глубине – 20 метров от поверхности; грузопоток Wг.п. – 4500 м³/см.; расстояние перемещения породы по поверхности – 2,8 км.; Физико-технические свойства разрабатываемой породы Gc; = 110 Мпа; Gсдв = 31 Мпа; Gраст = 10,5 Мпа; плотность j = 3 кг/дм.; средний размер отдельности в массиве lср – 0,5 м, породы сухие. 2.1 выбор типа выемочного оборудования. Для экскавации взорванной породы средней кусковатости dср = 0,4 с показателем Пв = 6,6 и высоте уступа 15 метров принимается мехлопата карьерного типа ЭКГ -8И 2.2 Параметры забоя: Начертить профиль и план забоя с указанием горной техники, размеров рабочей площадки. Высота забоя в сыпучих породах средней кусковатости Нз.мах = (1,01 – 1,15) Нч.мах = 13,1-14,3 метра. Ширина панели соответствует ширине взорванного блока и составляет 27,4 метра Ширина заходки по развалу при автомобильном транспорте принимаем А= 40 (сквозная, широкая, продольная) 2.3 Рассчитываем производительность экскаватора Паспортная производительность экскаватора ЭКГ -8И: Qп = 3600 *Е/ Тцп = 3600*8/28 = 1030 м³/час Техническая производительность экскаватора по Ржевскому В.В. Qт = (3600*Е/ Тц) *Кн/Кр = (3600*Е/tц.д.) *Кэ м³/час (Чирков А.С. стр 202) Где tц.д. – расчетная (действительная) продолжительность цикла в конкретных данных условиях с., Кн – коэффициент наполнения ковша (0,75 -0,85 (Чирков т.3.18 стр.202), Кр – коэффициент разрыхления породы в ковше (1,4 – 1,5 (Чирков т.3.18 стр.202), Кэ = Кн/Кр – коэффициент экскавации, характеризующий совокупное влияние физико-механических свойств породы на производительность экскаватора. При петлевой подачи транспорта средний угол поворота экскаватора А = 110 градусов, и время поворота равно tп = t прп * (А/Ап) = 23 сек. В результате время цикла увеличивается до 35 секунд. Qт = (3600*8/35) х 0,9/1,5 = 493 м³/час Qсм = Qт * Т см * n м³/смену, где Т см – продолжительность смены час, n – коэффициент использования экскаватора во времени в течении смены. Q см = 493 *12* 0,83 = 5501 м³/час. 5501˃4 900 , условие задачи выполняется, экскаватор выбран правильно. Параметры забоя. Начертить профиль и план забоя.  Задача №3. Рассчитать параметры перемещения породы автомобильным транспортом. . 4 вариант Дано: тип залежи известняк. Нормальная средняя мощность продуктивной толщи – 250 метров; мощность вскрыши до верхнего горизонта ПИ- 20 и максимальная – 20 метров; размеры залежи в плане 2500 х 1500 метров; длина фронта работы на уступе – 750 метров; высота рабочей зоны – 15 метров; верхняя граница участка расположена на глубине – 20 метров от поверхности; грузопоток Wг.п. – 4500 м³/см.; расстояние перемещения породы по поверхности – 2,8 км.; Физико-технические свойства разрабатываемой породы Gc; = 110 Мпа; Gсдв = 31 Мпа; Gраст = 10,5 Мпа; плотность j = 3 кг/дм.; средний размер отдельности в массиве lср – 0,5 м, породы сухие. Решение: 1. Выбор типа автомашин. Исходя из трудности транспортирования Пт =8,0; при вместимости ковша экскаватора Е = 8 м.куб. Выбираем автосамосвал Белаз-75091.(см. техническую характеристику а/с). Qт = Vс х Кп хVт.пр : Lгр + B х Vт.пр х tрп , м.куб./час., где Vс = q : j = 24 м.куб. - объем груза в кузове; tрп -время на разгрузку и маневровые операции ( tрп = 3 мин =0,5 ч) Кп = кв.корень (Пт.п : Пт) = 0,87, где Пт.п = 5,2 — паспортный показатель; B = lгр : lгр + lпор — коэффициент использования пробега (lгр и lпор — расстояние движения в грузовом и порожняковом направлении; при lгр = lпор, B = 0,5); Vт.пр = Vгр х Vпор : Vгр + B х (Vпор — Vгр) , км/ч, где Vгр и Vпор — среднетехнические скорости движения автомашины с грузом и порожняком, км/ч. По данным практики: Vгр = 15 км/ч, Vпор = 25 км/ч. Тогда Vт.пр=18,7км/ч. Lтр= Lф.у+Lс+Lн.тр+Lп+Lо , м, где Lтр -расстояние транспортирования горной массы между пунктами погрузки и разгрузки, км; Lф.у = 750 м- длина фронта горных работ на уступе; Lс= 30м-длина соединительных дорог; Lп- расстояние перемещения по поверхности=3000м; Lо- длина дорог на отвале около 500м; Lн.тр — длина трассы в наклонной капитальной траншее равна: Lн.тр = Hпод.ср. : i = 100м, где Hпод.ср.-средняя глубина, с которой транспортируются породы,м; i- величина уклона (принимается характерное значение для а/т = 80 промилей). В результате Lтр=5,7 км, Qт = 32 м.куб/ч. Q'эс = Qт х (Тс -Трп) х Zт х Ккл, м.куб/смену, где Zт= 1 : 1+Zт +Zдв - коэффициент, учитывающий простои а/м под погрузкой и при движении; Zт + Zдв = (tп + tост.) х B х V т.пр : Lтр + B х Vт.пр х tрп; tп -время погрузки (4мин = 0.067 ч); tост.-время остановок при движении (3 мин =0,05); Zт = 0,84. Тогда Q'эс = 160 м.куб/см. Рабочий парк автосамосвалов составит: Nа.р = Wг.п : Q'эс = 4500 : 160 = 28,125 = 28 шт. Задача №4. Рассчитать параметры отвалообразования Дано: тип залежи известняк. Нормальная средняя мощность продуктивной толщи – 250 метров; мощность вскрыши до верхнего горизонта ПИ- 20 и максимальная – 20 метров; размеры залежи в плане 2500 х 1500 метров; длина фронта работы на уступе – 750 метров; высота рабочей зоны – 15 метров; верхняя граница участка расположена на глубине – 20 метров от поверхности; грузопоток Wг.п. – 4500 м³/см.; расстояние перемещения породы по поверхности – 2,8 км.; Физико-технические свойства разрабатываемой породы Gc; = 110 Мпа; Gсдв = 31 Мпа; Gраст = 10,5 Мпа; плотность j = 3 кг/дм.; средний размер отдельности в массиве lср – 0,5 м, породы сухие. Решение: 1. Вид и некоторые параметры отвалообразования. При автомобильном автотранспорте используется бульдозерное отвалообразование. В отвал укладываются скальные породы. При этом отвалы устойчивы при высоте до 30 — 40 м, где можно применять периферийное отвалообразование. Высоту отвала принимаем 20 метров. Для обеспечения безопасной разгрузки автосамосвалов у верхней бровки отвала устраивается предохранительный породный вал высотой 0,8 м и шириной 1,5 м. Порода разгружается частично под откос. Объем планировочных работ составляет 50-70% от привозимых объемов. Для сталкивания породы под откос используется бульдозер Д-384А (ДЭТ-250) с неповоротным лемехом. 2. Рассчитываем производительность бульдозера. Эффективная производительность: Qэф = 3600 Vпв Kд : Тц Кр.п , м.куб/ч, Vпв=Vпвп х Ктэ - действительный объем призмы волочения, м; Vпвп =10м.куб. - паспортный объем призмы; Ктэ - коэффициент, учитывающий трудность экскавации породы; Пэб = Кв Ктр Пэ = 8,2 - расчетный показатель трудности экскавации; Кв = 1,35-коэффициент,учитывающий вид выемочной машины; Ктр= 0,92 — коэффициент, учитывающий типоразмер машины; Кд =1,0 -коэффициент,учитывающий дальность перемещения породы Крп=1,3 -коэффициент разрыхления породы в призме волочения. Тогда Ктэ = 0,6; Vпв = 6 м.куб. Тц= tп + tдг + tдп +tдв, с - время рабочего цикла, где tп = tнп Пэб : Пэп — время набора породы; tнп=25с и Пэп=3.8-из табличных данных работы; tп =54с; tдг=Lп : Vдг — время перемещения породы; tдп = Lп / Vдп — время холостого хода; Lп — расстояние перемещения породы (Lп=6м); Vдг = 0,6 м/с и Vдп = 0,9 м/с -соответственно скорости при рабочем и холостом ходе; tдв = 3,3с — время на вспомогательные операции. Тогда Qэф = 224 м.куб/ч. Эксплуатационная производительность: Qэс = Qэф х Тс х Ккл х Кнр, м.куб/смену, где Ккл = 1,0 -для средней полосы; Кнр = (Тс — Тр.п : Тс) х Ктр = 0,75; где Ктр =1,0 -для бульдозера. Тогда Qэс = 1176 м.куб/см. На отвале необходимо иметь три бульдозера. 3. Рассчитываем длину отвального тупика. По условию планировки длина тупика Lоу = Qбс : Wо , м, где Wо — удельная приемная способность отвала м.куб/м; Wо = Vа х е : б, м.куб/м ; где Vа = 24 — объем породы в кузове, м.куб.; е = 1,5 — коэффициент кратности разгрузки по ширине кузова; б =4 — ширина кузова Белаз — 75091, м. Тогда Lоу = 130 м. По условиям беспрепятственной разгрузки автосамосвала длина отвального тупика Lоу = Nа х а х tр.м : Тр , м, где Nа = 32 — число автомашин, обслуживающих отвальный участок; а = 30м - ширина полосы, занимаемой автосамосвалом при маневрировании; tр.м = 2 мин — время на разгрузку и маневры; Тр = 60 Тс Vа : Qэс = 50 мин — время рейса автосамосвала Тогда Lоу = 37 м. |