Практическая работа. Возрастная Психология. Практическая работа Возрастная Психология. Практические задания по дисциплине

Скачать 351.29 Kb. Скачать 351.29 Kb.

|

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Возрастная психология Практический блок Основные теории психического развития человека в зарубежной психологии Задание 1. Соотнесите критерии, на основе которых была построена периодизация, с их авторами. Заполните таблицу.

Задание 2. Соотнесите теории психического развития с их авторами. Заполните таблицу.

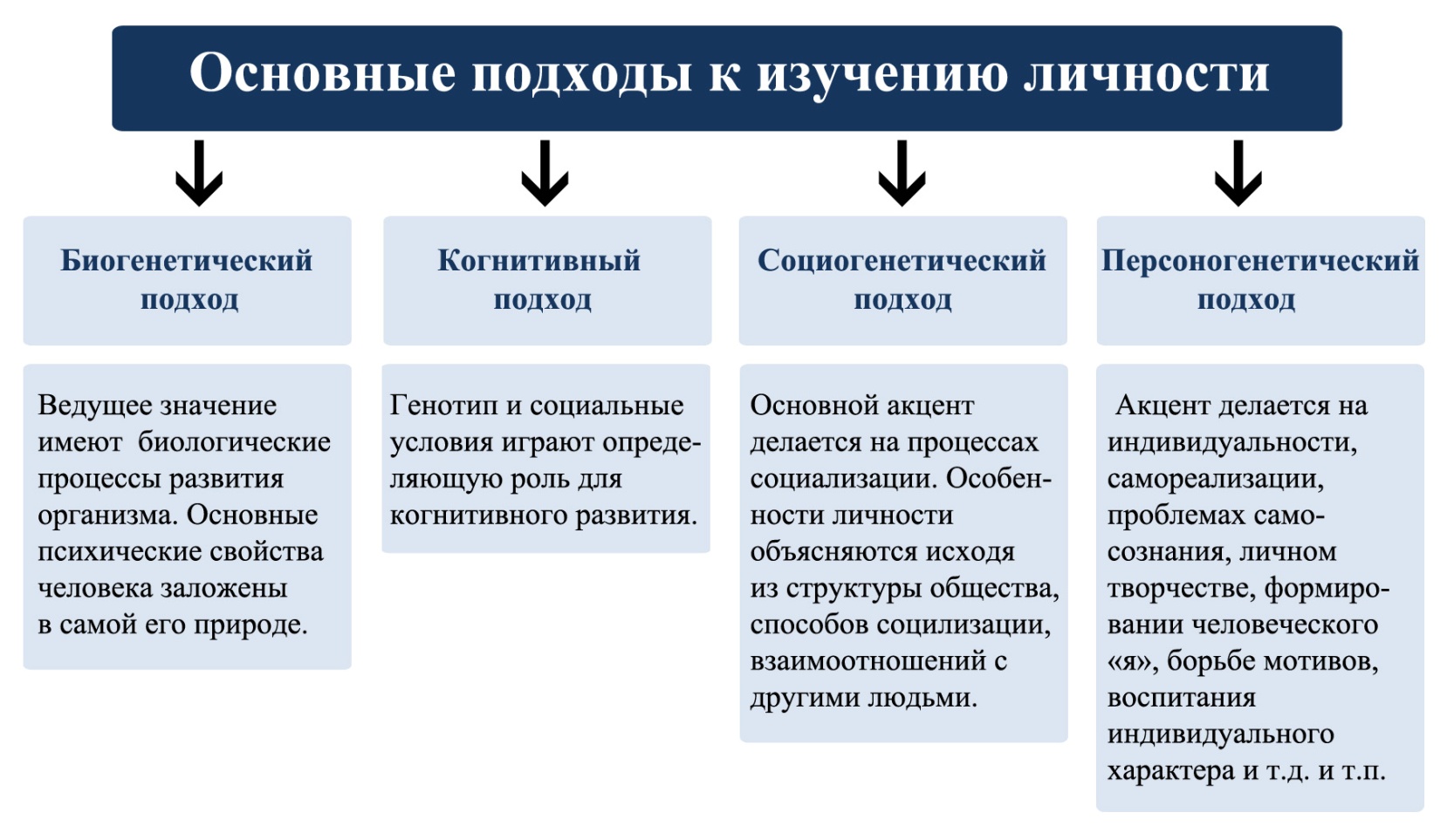

З  адание 3. Составьте схему «Подходы к изучению личности». Задание 4. Проанализируйте основные подходы к изучению личности. Какой из подходов выбрали бы вы? Почему? Биогенетический подход. В рамках биогенетическогоподхода основной акцент делается на том, что психические свойства личности (темперамент, нейродинамические свойства мозга и т.д.) заложены в самой природе человека. Развитие биологически детерминировано. К наиболее известным теориям этого направления относятся теории рекапитуляции и психоаналитический подход Зигмунда Фрейда. Теории рекапитуляции базируется на эволюционном учении. В 1874 году Э. Геккель сформулировал биогенетический закон в отношении эмбриогенеза: человеческий организм в онтогенезе (индивидуальном развитии) повторяет филогенез. Этот подход был перенесен на развитие ребенка. Американский психолог Холл считал, что развитие ребенка кратко повторяет развитие человечества. В частности, дети часто просыпаются ночью в страхе. Холл объяснял это атавизмом: ребенок «оказывался» в давно прошедшей эпохе, люди спали в лесу, подвергаясь всевозможным опасностям, и внезапно просыпались. Холл также считал, что, что развитие детского рисунка «иллюстрирует» стадии развития изобразительного искусства. Взгляды Холла ожидаемо вызвали критику со стороны многих психологов. В частности, С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что подобные аналогии несостоятельны: взрослый человек, вступает в отношения с природой как созревший индивид, в то время как у ребенка совсем другие отношения с окружающей действительностью. Поэтому то, что кажется похожим, вызвано совсем другими причинами. Следует заметить, что в настоящее время биологи признают, что биогенетический закон в формулировке Э. Геккеля 1874 года не соответствует действительности. Например, С. Гилберт утверждает: «Такая точка зрения (о повторении онтогенезом филогенеза) была научно дискредитирована даже раньше, чем была предложена… Она распространилась в биологии и общественных науках… прежде, чем было показано, что в её основе лежат ложные предпосылки» (Гилберт С. Биология развития. М., Мир, 1993, т.1, с. 146).. Такого же мнения придерживаются Р. Рэфф и Т. Кофмен: «Последний удар биогенетическому закону был нанесен тогда, когда стало ясно, что …морфологические адаптации имеют важное значение… для всех стадий онтогенеза» (Р. Рэфф, Т. Кофмен. Эмбрионы, гены и эволюция. М., Мир, 1986, с.30-31). Другой представитель данного подхода - Зигмунд Фрейд. По Фрейду, всякий человек рождается с врожденными сексуальными влечениями. Они первичны и обнаруживают себя с первого дня жизни (по Фрейду ребенок рождается с определенным запасом энергии - «либидо»). Весь процесс детского развития по Фрейду делится на четыре стадии (оральная, анальная, фаллическая стадия, латентный период и генитальная стадия). На каждой стадии «либидо» локализуется в той или иной области тела, раздражение которой приводит к удовлетворению значимых для ребенка потребностей. Неудовлетворение потребностей приводит к фиксации влечений, создает предельное напряжение, вызывает либо неврозоподобные состояния, неуверенность, капризы и другие болезненные симптомы, либо явления регрессии - возврат к низшему уровню мотивации поведения. Избыточное удовлетворение потребности, может привести к развитию излишней зависимости от окружения. Как известно, чрезмерное увлечение З.Фрейда проблемой сексуальности в жизни человека вызывало очень много нареканий и служило поводом для критики. Социогенетической подход. Представители этого подхода делают акцент на изучении процессов «социализации человека, освоения им социальных норм и ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентаций» (Реан). Социогенетический подход воспринимает развитие как результат воздействий социальной среды, как своего рода «слепок со среды». Основное содержание социогенетического подхода наиболее ярко представлено в концепции Э. Эриксона. В ней каждая стадия развития определяется той кризисной ситуацией, которая должна быть разрешена с целью дальнейшего беспрепятственного процесса развития. По его мнению, развитие личности обусловлено результатами преодоления кризиса (конфликта), возникающего в узловых точках процесса развития. В рамках данного подхода игнорируется индивидуальная активность развивающегося человека, ему отводится пассивная роль приспособляющегося к окружающей среде. Если следовать социогенетическому подходу, невозможно объяснить, почему в рамках одной и той же социальной среды формируются очень разные люди. Персоногенетический подход. Принципы этого подхода наиболее ярко представлены в работах А. Маслоу и К. Роджерса, которые отвергают детерминизм внутреннего или средового программирования. По их мнению, психическое развитие - результат индивидуального выбора. Сам процесс развития носит спонтанный характер, а его движущей силой является стремление к самоактуализации (по А. Маслоу) или стремление к актуализации (по К. Роджерсу). Эти стремления носят врожденный характер. Смысл самоактуализации (актуализации) состоит в развитии человеком собственного потенциала, своих способностей, что ведет к развитию «полноценно функционирующего человека». У А. Маслоу и К. Роджерса имеются и определенные различия в подходах. Так, если А. Маслоу полагал, что поведение человека и его опыт регулируются иерархией потребностей, а по К. Роджерсу «личность и поведение в большей степени являются функцией уникального восприятия человеком окружения» (Хилл Л., Зиклер Д., 1997, с. 534). Когнитивный подход. Особенности когнитивного подхода заключается в том, что особое внимание уделяется влиянию интеллектуальных процессов на особенности поведения. Основными источниками развития человеческой личности является окружающая среда и социальное окружение. Наиболее влиятельной из когнитивных теорий развития считается генетическая эпистемология Ж. Пиаже. Центральным в рамках теории является положение о равновесии, взаимодействии между организмом и окружающей средой. Окружающий мир (или внешняя среда) изменяется, поэтому субъект (ребенок), стремится к установлению равновесия с нею. Установить его можно двумя путями: либо путем приспособления к среде, либо путем изменений в субъекте. И то и другое возможно только путем совершения субъектом определенных действий. Действие - это своего рода «посредник» между ребенком и окружающим миром, с помощью которого он активно манипулирует и экспериментирует с реальными предметами. Развитие схем действий, т. е. познавательное развитие, происходит «по мере нарастания и усложнения опыта ребенка. Ж. Пиаже выделяет два базовых механизмы взаимодействия с окружающей среды. Это механизм ассимиляции, когда индивид приспосабливает новую информацию (ситуацию, объект) к существующим у него схемам (структурам), не изменяя их в принципе, то есть включает новый объект в уже имеющиеся у него схемы действий или структуры. Например, если новорожденный может схватить палец взрослого, вложенный в его ладонь, точно так же он может схватить волосы родителя, кубик, вложенный ему в руку, и т. п.. Таким образом, понятие совершенствуется, что позволяет в дальнейшем начать различать, например, понятия «волосы» и «шуба». Другой механизм - аккомодация, когда индивид приспосабливает свои прежде сформированные реакции к новой информации (ситуации, объекту), то есть он вынужден перестроить (модифицировать) старые схемы (структуры) с целью их приспособления к новой информации (ситуации, объекту). Например, если ребенок будет продолжать сосать ложечку с целью утоления голода, то есть пытаться приспособить новую ситуацию к существующей схеме - сосанию (механизм ассимиляции), то вскоре он убедится, что такое поведение неэффективно (он не может утолить чувство голода и тем самым приспособиться к ситуации) и нужно изменить свою старую схему (сосание), то есть модифицировать движения губ и языка, чтобы забрать с ложечки пищу (механизм аккомодации). Таким образом, появляется новая схема действия (новое понятие). Характер взаимоотношений между этими механизмами обусловливает качественное содержание умственной деятельности человека. Собственно логическое мышление как высшая форма познавательного развития есть результат гармонического синтеза между ними. На ранних стадиях развития любая умственная операция представляет собой компромисс между ассимиляцией и аккомодацией. Развитие интеллекта - это процесс вызревания операциональных структур (понятий), постепенно вырастающих из предметно-житейского опыта ребенка на фоне проявления этих двух основных механизмов (Реан). Наибольший интерес для меня представляют персоногенетический и когнитивные подходы. Последний подход, уделяя значительное внимание роли внешних факторов (в том числе роли социальной среды) не исключает роль биологических (генетических) факторов. Персоногенетических подход подчеркивает роль выбора индивидуума, его активную роль в развитии. Последнее обстоятельство представляется мне особенно важным. Задание 5. Соотнесите предмет исследования с направлением психологии. Заполните таблицу.

Практический блок Возрастные этапы развития: младший школьный возраст Задание 1. Назовите ведущую деятельность младшего школьного возраста. Напишите основную мотивацию деятельности. Учебная (познавательная) деятельностьявляется ведущей деятельностью младшего школьника, в процессе которой ребенок перерабатывает огромные объемы информации и усваивает самые разнообразные знания и умения. Д.Б. Эльконин выделял такие взаимосвязанные компоненты учебной деятельности как учебная задача; учебные действия; действие контроля; действие оценки, которые нередко дополняются еще одним важнейшим компонентом - мотивацией. При этом различают учебно-познавательные мотивы, которые заложены в самой учебной деятельности, а также внешние мотивы (социальные и иные) связанные косвенным образом с учебной деятельностью. К учебно-познавательным мотивам относятся: 1) мотивы, связанные с содержанием учения (стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действия, проникнуть в суть явлений); 2) мотивы, связанные с процессом учения (стремление к проявлению интеллектуальной активности, потребность думать, рассуждать на уроке, решать задачи, выполнять упражнения; выводить правила, самому придумывать задачи). К внешним мотивам относятся:1) социальные мотивы (стремление занять новую социальную позицию - позицию школьника; мотивы долга и ответственности перед учителем, классом и др.; мотивы самоопределения и самосовершенствования); 2) узколичные мотивы (мотивы благополучия - стремление получить одобрение, желание получить хорошую отметку; престижные мотивы – желание быть среди первых учеников, быть лучшим); 3) отрицательные мотивы (избегание неприятностей). Для младшего школьного возраста ведущее значение в структуре учебной мотивации имеет мотив соответствия новой позиции (позиции школьника).Стремление к выполнению роли школьника, мотивирует ученика к выполнению необходимых действий, однако остается внешним мотивом по отношению к содержанию деятельности, т.е. не самым лучшим для формирования учебной деятельности. Через некоторое время позиция школьника становится привычной для ребенка, и данный мотив постепенно теряет свое побуждающее значение. В условиях традиционной системы обучения довольно часто встречаются, а иногда становятся доминирующими в младших классах узколичные мотивы: ориентация на результат (на похвалу, отметку)и соответственно при неблагоприятном варианте развития отрицательные мотивы (избегание неудачи). Ориентация только на результат сужает содержание учения, способствует развитию навыков добывания или уничтожения отметки (списывание, подсказки, обман, исправление отметки и т.п.). Наиболее эффективными для освоения учебного материала являются учебно-познавательные мотивы,т.е. стремление узнать или научиться чему-либо новому. Познавательные интересы младших школьников характеризуются преимущественной ориентацией на учителя. Первоклассникам интересно не любое новое знание, а прежде всего получаемые от учителя, что свидетельствует о ситуационном характере познавательных интересов на первом году обучения. Задание 2.Дайте определения следующих понятий: 1. Младший школьный возраст - этап индивидуального психического развития, который продолжается от 6-7 до 10 лет, когда ребенок проходит обучение в начальных классах школы. Для этого возраста характерно, что у ребенка в качестве ведущей деятельности формируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого опыта, представленного в форме научных знаний. 2. Самооценка - оценка ребенком своих достижений и неудач, своих качеств и возможностей. 3. Рефлексия – способность ребенка осознавать способы, основания и границы применимости своих действий, осознавать свои мыслительные процессы, критично относиться к процессу и результатам своих действий и, в конечном счете, наблюдать и осознавать свои собственные внутренние изменения. 4. Учебная деятельность - это совместная деятельность учителя и ученика по овладению обобщенными способами действия, саморазвитию обучающегося, посредством решения специально поставленных учителем учебных задач, посредством учебных действий. Задание 3. Вставьте в предложения пропущенные слова и фразы. 1. В младшем школьном возрасте в системе «ребенок - взрослый» происходят изменения: она разделяется на две части: «ребенок - учитель» и «ребенок - родитель». 2. По мнению Д.Б. Эльконина, отношения «ребенок - учитель» становится основным в жизни ребенка. 3. Основное направление развития мышления в младшем школьном возрасте - это переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. Использованная литература А.К. Болотова, О.Н. Психология развития и возрастная психология, М., ВШЭ, 2012. Г.Н. Рошко, Детская психология в схемах и таблицах, Елец, ЕГУ, 2009. Психология человека от рождения до смерти, под редакцией А.А. Реан, М., АСТ, 2015. А.Ф. Возрастная психология, М., Юрайт, 2013. |