Анатомия ЦНС. Анатомия ЦНС Психология 1-й курс. Практических заданий по дисциплине анатомия центральной нервной системы

Скачать 115.08 Kb. Скачать 115.08 Kb.

|

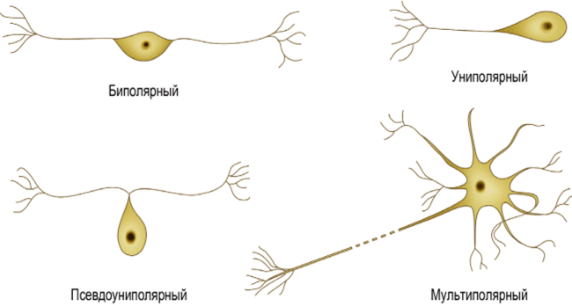

Задание № 1. Напишите небольшое эссе на одну из тем по выбору Классификация, свойства и функции нейронов. Нейрон – это структурная и функциональная единица нервной системы. Способная принимать, обрабатывать, кодировать, передавать и хранить информацию. Основные части нейрона (дентриты, аксон и тело). Дентрит – это ветвящийся отросток нейрона, проводящий нервные импульсы к телу нейрона. Особенности дентритов: Короткие К телу подходят чаще всего несколько дентритов Не имеют миелиновой оболочки Поверхность дентритов значительно увеличена за счет шипиков Аксон – одиночный, редко ветвящийся, удлиненный отросток нейрона, проводящий нервные импульсы от тела клетки к другим нейронам или эффекторным органам. Особенности аксона: Длинный От тела нейрона отходит только один аксон Чаще всего покрыт миелиновой оболочкой Заканчивается разветвлением с аксонными утолщениями, через которые импульсы передаются на другие нейроны Начальный сегмент аксона имеет аксонный холмик (является местом генерации нервного импульса) Пучки аксонов образуют нервные волокна и нервы. Тело (сома) – это часть нейрона, от которого отходят отростки. В нем заключено ядро и основные органеллы (митохондрии, эндоплазматический ретикулум и т.д. В мозгу человека находится почти 100 млрд. нервных клеток. При этом они очень отличаются друг от друга по функциям, форме, количеству и способу отхождения от тела отростков , химическому составу и т.д. Очень различаются нейроны и по величине: тела самых крупных нейронов достигают в диаметре 100-120 мкм, тела самых мелких – 1-5 мкм. Основные способы классификации нейронов: Функционально нейроны подразделяются на: Чувствительные (сенсорные) – это первые нервные клетки рефлекторной дуги, воспринимающие раздражения из внешней или внутренней среды организма. Вставочные (интернейроны обеспечивают связь между чувствительными и исполнительными нейронами, переключательные) Исполнительные – последние нейроны рефлекторной дуги , они посылают управляющие импульсы на исполнительные органы. Исполнительные нейроны делятся на: А) Двигательные - их аксоны подходят к мышечным волокнам скелетной мускулатуры и образуют на них мышечный синапс. Б) Вегетативные - управляют работой внутренних органов, посылая свои аксоны к гладкомышечным волокнам, волокнам сердечной мускулатуры и желизистым клеткам. По количеству отростков выделяют следующие виды нейронов: (рис1) Униполярный Биополярный Мультиполярный Псевдоуниполярный  Рис.1 Виды нейронов по количеству отростков. По длине отростков существуют следующие виды нейронов Проекционные – имеющие длинный отросток, входящий за пределы области ЦНС, в которой находится тело нейрона Интернейроны – тело и отростки которых заключены в одной области ЦНС Анаксонные – не имеют отростков . По форме тела: -пирамидные -многоугольные -круглые -овальные(веретеннобразные) По функциям: Афферентные (чувствительные, сенсорные) – нейроны, которые иннервируют внутренние и внешние рецепторы. Эфферентные – нейроны, которые иннервируют исполнительные (эфферентные) клетки. Ассоциативные – нейроны, которые связываются друг с другом, образуя сложные нервные сети. По длине аксона нейроны делят на клетки типа Гольджи I и типа Гольджи II ( классификация разработана итальянским ученным Гольджи) : Клетки типа Гольджи I – длинный аксон, не выходящий за пределы области. Клетки типа Гольджи II – короткий и как правило, очень разветвленный аксон, не выходящий за пределы области, в которой находится тело нейрона. Задание № 2. Вставьте нужные слова в пропуски 1. Согласно данной классификации кора мозжечка делится на три области: 1) архицеребеллум (старый мозжечок) - флоккулонодулярная доля (долька X); в ней оканчиваются преимущественно вестибулярные афференты и волокна от вестибулярных ядер; вестибулярные волокна проецируются также частично в язычок (lingula – долька I) и каудальную часть втулочки (uvula – долька IX), которые обычно относят также к архицеребеллуму; 2) палеоцеребеллум (древний мозжечок) - включает переднюю долю (дольки II–V), простую дольку (долька VI) и заднюю часть корпуса мозжечка (дольки VIII–IX); тесно связан со спинным мозгом, а также имеет двусторонние связи с сенсомоторной областью коры больших полушарий; 3) неоцеребеллум (новый мозжечок) - включает среднюю часть корпуса мозжечка (долька VII и частично дольки VI и VIII), которая получает информацию от коры больших полушарий, а также от слуховых и зрительных рецепторов. 2. Обратите внимание, что основная часть полушарий мозжечка принадлежит новомумозжечку, который лучше всего развит у человека. 3. Под атаксией понимают нарушение координации, порядка движений. Наиболее сильно атаксия проявляется у приматов и особенно у человека. Принято различать статическую атаксию– нарушение равновесия при стоянии и динамическую атаксию – нарушение координации двигательных навыков. Больной с пораженным мозжечком не способен быстро сменить одно движение другим, например, барабанить пальцами. 4.Дисметрия (нарушение размерности движения)проявляется при совершении целенаправленных движений, когда конечность либо не достигает цели гипометрия, либо проносится мимо нее гиперметрия. 5. Под асинергией понимают отсутствие дополнительных содружественных движений при выполнении данного двигательного акта. Например, при попытке ходить больной заносит ногу вперед, не переместив центра тяжести, и это приводит к падению назад; при попытке сесть без помощи рук из положения лежа изолированно сокращаются сгибатели бедра, ноги поднимаются вверх, и больной не может подняться. Больной не способен подняться со стула без помощи рук. Здоровый человек это делает в следующей последовательности: отклоняет туловище вперед, перенося тем самым центр тяжести в площадь будущей опоры, и затем встает. В результате проявления асинергии движение как бы распадается на ряд выполняемых последовательно простых движений. 6. Удаление флоккулонодулярной доли мозжечка у приматов, включая человека, вызывает комплекс расстройств движений глаз: гиперметрию саккад, ухудшение плавных прослеживающих движений глаз, неспособность удерживать взор в эксцентричном положении, осцилляции (тремор) глазных яблок. 7. Афферентные связи мозжечка делят на следующие группы: восходящие от спинного мозга, вестибулярные– от нижней оливы, ретикулярной формации и ядер моста. В кору мозжечка проецируются также зрительные , слуховые и вегетативные афференты. Все эти пути заканчиваются мшистыми и лазающими волокнами в коре мозжечка. Основная часть этих путей передает информацию о состоянии интернейронного аппарата спинного мозга. 8. Кора больших полушарий, особенно кора вокруг центральной борозды, образует многочисленные прямые проекции на нейроны, залегающие в толще моста (так называемые мостовые ядра). Аксоны этих нейронов проецируются на кору мозжечка. Эти проекции у человека очень обширны, что выражается в образовании валика на вентральной стороне моста. Эта система является основным каналом, по которому импульсация от коры больших полушарий достигает коры мозжечка, образуя проекцию как к червю, так и к полушариям мозжечка. Задание № 3. Напишите небольшие исторические сведения о данных авторах, их вклад в развитие анатомии ЦНС Рамон-и-Кахаль Сантьяго (1852 – 1934) Отец современной нейробиологии, обладатель одной из первых Нобелевских премий, художник, гистолог, анатом, он в конце XIX века сломал стереотипы о представлении учеными нервной системы и выстроил совершенно новую концепцию восприятия и изучения области мозгов и иже с ними. Причем, для этого воспользовался методами своего ярого пожизненного противника и оппонента, с которым по иронии судьбы и разделил Нобелевскую премию 1906 года «за работу по изучению структуры нервной системы» Основное направление научных исследований Рамон-и-Кахаля – анатомия и гистология нервной системы. Ученый открыл отростки нервных клеток – дендриты (1890). Создал учение о нейроне как структурной единице нервной системы (1894). Подробное описание им структуры в месте контакта нейронов сыграло важную роль в развитии современных представлений о синапсах. Рамон-и-Кахалю принадлежат классические исследования по регенерации поврежденных нервов, строению сетчатки глаза, спинного мозга, мозжечка. Рамон-и-Кахаль – автор учебника по структуре нервной системы у человека и позвоночных (Lesnouvéllesidéessurlastructuredusystémenerveuxchezl'hommeetchezlesvertébrés, 1894), а также двухтомного труда по гистологии нервной системы (Histologiedusystémenerveuxdel'hommeetdesvertébrés, 1909–1911). Прохаска Иржи (1749 – 1820 гг.) Чешский физиолог, анатом, офтальмолог. Окончил медицинский факультет Венского университета (1776). В 1778–1780 и 1791–1818 профессор Венского, в 1780–1791 Пражского университетов. Изучал принципы деятельности нервной системы. Исходил из признания тесной взаимосвязи окружающей среды и организма, ведущей роли нервной системы в регуляции его функций. Описал миелиновую оболочку нерва, высказал подтверждённые позднее предположения о функциональном значении передних и задних корешков спинного мозга. Ввёл термин «рефлекс» как реакцию организма в ответ на действие стимула. Один из создателей теории рефлекторной дуги, которая легла в основу нейрофизиологии. Автор ряда руководств по физиологии, переведённых на различные европейские языки (в т. ч. на русский). Изучал также структуру мышц, систему кровообращения и др. Работал практикующим врачом-офтальмологом (оперировал около 3 тыс. случаев помутнения хрусталика). Основал анатомические музеи в Вене и Праге, научное медецинское общество (Прага, 1784). Белл Чарлз (1774 – 1842 гг.) Английский анатом, физиолог, психолог, один из авторов (наряду с французским ученым Ф. Мажанди) учения о рефлекторной дуге как главной единице деятельности центральной нервной системы. Опираясь на открытие различий между чувствительными (центростремительными) и двигательными (центробежными) нервами распространил в кругу своих друзей трактат “О новой анатомии мозга” (1811). Эта анатомо-морфологическая модель работы ЦНС была названа законом Белла-Маджани. В этом законе описывается закономерность распределения нервных волокон в корешках спинного мозга. Белл сделал ряд других важных открытий в психофизиологии. Среди них особо следует выделить его представление, согласно которому рефлекторно вызываемая реакция мышц не обрывается на этом эффекта, но передает информацию о том, что произошло с мышцей обратно в нервные центры (головной мозг). Тем самым впервые была сформулирована идея обратной связи как основы саморегуляции поведения организма. Белл продемонстрировал эту саморегуляцию на данных о деятельности глазных мышц. Опираясь на тщательно выверенные факты в экспериментах по изучению функций зрительного аппарата как органа, в котором сенсорные эффекты и двигательная активность нераздельны, Белл. доказал зависимость психического (то есть субъективного) образа от объективного, анатомо-физиологического устройства, работающего по принципу рефлекса. Выдвинутая Беллом идея “нервного круга”, соединяющего мозг с мышцей была замечательной догадкой о рефлекторной природе чувственного познания, об его закономерном характере, о первичности образов, которые строит головной мозг по отношению к органам сознания субъекта. Франсуа Мажанди (1783 – 1855 гг.) Французский врач, физиолог и патолог, член Медецинской академии (1819), а также член Парижской АН (1821), её вице-президент (1836), президент (1837), один из основоположников экспериментальной медицины. Окончил Парижский университет со степенью доктора медицины (1808). В 1831–1855 профессор. медицины в Коллеж де Франс; в 1830–1845 работал врачом в госпитале «Отель-Дьё» в Париже, в 1831–1854 руководил экспериментальной лабораторией в Коллеж де Франс.Будучи ярым противником витализма, стремился свести все проявления жизнедеятельности к физическим и химическим процессам. Развивал физиологию, строго следуя принципам научной методологии. Сделал эксперимент обязательным элементом учебного процесса (лекций) по физиологии, патологии и фармакологии. Тщательно разработал технику вивисекции. Основал научные исследования посвященые физиологии нервной системы. Установил, что передние корешки спинного мозга являются двигательными, а задние – чувствительными нервными волокнами (Белла– Мажанди закон, 1822). Исследуя в опытах дегенеративные изменения роговицы при внутричерепной перерезке тройничного нерва, первым доказал (1824) трофическое влияние нервной системы на обмен веществ в органах и тканях. Изучал цереброспинальную жидкость и её движение в желудочках мозга через отверстие в задней стенке IV желудочка (отверстие Мажанди). Дал детальное описание глотательного и рвотного рефлексов. Показал, что продукты расщепления пищи поступают из кишечника в печень по воротной вене. Установил участие лимфатической системы во всасывании жиров. Исследовал чувствительность коры больших полушарий головного мозга к болевым воздействиям, значение подкорковых нервных центров для координации движений. Опубликовал первое руководство по экспериментальной физиологии. В 1821–1831 главный редактор созданного им журнала экспериментальной. физиологии и патологии («Journal de physiologie experimentale»). Имел репутацию лучшего врача в Париже. Его учеником был К. Бернар. Холл Маршалл (1790 – 1857 гг.) С 1809 года изучал медицину в Эдинбургском университете, затем занимался врачебной практикой. В 1850 году он ввёл в медицину термин «рефлекторная дуга» — путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса (в настоящее время понятие рефлекторной дуги не полностью отражает механизм осуществления рефлекса и поэтому позднее был предложен новый термин — «рефлекторное кольцо») В 1853—1854 гг. М. Холл предпринял путешествие в Северную Америку и по возвращении на родину изложил свои впечатления в «ThetwofoldslaveryoftheUnitedStates» (Лондон, 1854). Его изыскания над рефлекторными движениями, центральным органом которых он принимал один только спинной мозг, имели большое значение; он впервые указал на важность исследования посредством электрического тока для диагноза и прогноза паралича над людьми и разработал новый метод для осуществления искусственного дыхания. Гельмгольц Герман Л.Ф. (1821 – 1894 гг.) Герман Гельмгольц — один из величайших ученых XIX века. Физика, физиология, анатомия, психология, математика... В каждой из этих наук он сделал блестящие открытия, которые принесли ему мировую славу. Герман Гельмгольц (Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц) (1821-1894) — немецкий ученый, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1868). Автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии. Впервые (в 1847) математически обосновал закон сохранения энергии, показав его всеобщий характер. Разработал термодинамическую теорию химических процессов, ввел понятия свободной и связанной энергий. Герман Гельмгольц заложил основы теорий вихревого движения жидкости и аномальной дисперсии. Автор основополагающих трудов по физиологии слуха и зрения. Обнаружил и измерил теплообразование в мышцах, изучил процесс сокращения мышц, измерил скорость распространения нервного импульса. Сторонник физиологического идеализма. Гальвани Луиджи (1737 – 1798 гг.) Луиджи Гальвани Итальянский анатом и физиолог Луиджи Гальвани, один из основателей учения об электричестве, основоположник электрофизиологии. В 1759 г. окончил Болонский университет, в котором изучал сначала богословие, а затем медицину, физиологию и анатомию; в 1762 г. получил степень доктора медицины. Преподавал медицину в Болонском университете, откуда незадолго до смерти был уволен за то, что отказался принести присягу Цизальпинской республике, основанной в 1797 г. Наполеоном Бонапартом. Первые работы Гальвани посвящены сравнительной анатомии. В 1771 г. он начал опыты по животному электричеству: открыл и исследовал феномен сокращения мышц препарированной лягушки под влиянием электрического тока; наблюдал сокращение мышц при соединении их металлом с нервами или спинным мозгом, обратил внимание на то, что мышца сокращается при одновременном прикосновении к ней двух разных металлов. Гальвани объяснил эти явления существованием «животного электричества», благодаря которому мышцы заряжаются подобно лейденской банке. Результаты наблюдений и теорию «животного электричества» он изложил в 1791 в работе «Трактат о силах электричества при мышечном движении» («De Viribus Electricatitis in Motu Musculari Commentarius»). Новыми опытами (опубликованы в 1797) Гальвани доказал, что мышца лягушки сокращается и без прикосновения к ней металла – в результате непосредственного её соединения с нервом. Исследования Гальвани имели значение для медицинской практики и разработки методов физиологического эксперимента. Электрофизиология, отцом которой можно считать Гальвани, сейчас занимает важное место в науке и практике. Дюбуа-Реймон Эмиль Генрих (1818 – 1896 гг.) Швейцарец по происхождению, философ, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1892). Основоположник электрофизиологии — установил ряд закономерностей, характеризующих электрические явления в мышцах и нервах. Автор молекулярной теории биопотенциалов. вою жизнь Дюбуа-Реймон посвятил изучению действия электрического тока на нервы и устройству электрических рыб. Это привело к тому, что он стал основателем науччной школы электрофизиологии, заведующим кафедрой физиологии Берлинского университета (1858), членом (с 1851) и непременным секретарем Берлинской академии наук (с 1867). Так же, Дюбуа-Реймон является автором молекулярной теории биопотенциалов. Другая работа физиолога — двухтомный труд «Исследования по животному электричеству» (1848–1849). В ней он попытался оценить работоспособности тканей на основе происходящих в них электрических явлений. В дальнейшем заложил основы электрофизиологии, установил ряд закономерностей, характеризующих электрические явления в мышцах и нервах живого организма. Дюбуа-Реймон установил основные формы биологических явлений в мышцах и нервах: «ток покоя», получаемый при отведении на гальванометр продольной поверхности и поперечного разреза мышцы или нерва и имеющий во внешней цепи направление от продольной поверхности к поперечному разрезу; «отрицательное колебание тока покоя», выражающееся общим уменьшением тока покоя при возбуждении мышцы или нерва, благодаря кропотливой и тщательной разработке методических условий, С помощью применения усовершенствованного мультипликатора (гальванометра) и неполяризующихся электродов. Шеррингтон Чарлз С. (1856 – 1952) Сэр Чарльз Скотт Ше́ррингтон (Charles Scott Sherrington) — британский учёный в области физиологии и нейробиологии. Автор термина "синергетика" - называвший "синергетическим" согласованное действие нервной системы при управлении мышечными движениями. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1932 году (совместно с Эдгаром Эдрианом) "за открытия, касающиеся функций нейронов". Шеррингтон доказательно опроверг теорию, что нервная система представляет собой единую сеть неких волокон или слабо разграниченных клеток (т. н. ретикулярная теория строения нервной системы)ввёл в нейрофизиологию представление о синаптической связи и впервые (1897 г.) употребил сам термин «синапс». Также показал, что рефлексы, даже безусловные, не есть продукт лишь деятельности рефлекторной дуги, но регулируются нервной системой в целом. Продемонстрировал сопряжённую (реципрокную) иннервацию мышц-антагонистов — торможение двигательного центра одной из мышц (например, разгибателя) при возбуждении двигательного центра сопряжённой мышцы (например, сгибателя). Провёл объёмные нейрогистологические исследования, определяя схемы иннервации мышц. Сеченов И.М. (1829 – 1905) В 1860 году, защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук и возглавил кафедру в Медико-хирургической академии, а также лабораторию, где выполнялись исследования в области физиологии, токсикологии, фармакологии, клинической медицины. Более 20 лет жизни Сеченов посвятил изучению газов и дыхательной функции крови, однако наиболее фундаментальными его работами являются исследования рефлексов головного мозга. Именно он открыл феномен центрального торможения, названный сеченовским торможением (1863 г.). Работа под названием «Рефлексы головного мозга» вышла в «Медицинском вестнике» (1866 г.). В 90-х гг. Сеченов обратился к проблемам психофизиологии и теории познания. Курс лекций, прочитанный им в Московском университете, лёг в основу «Физиологии нервных центров» (1891 г.), где рассматривается широкий спектр нервных явлений — от бессознательных реакций у животных до высших форм восприятия у человека. Затем учёный начал исследования в новой области — физиологии труда. В 1895 г. он опубликовал работу «Физиологические критерии для установки длительности рабочего дня», где научно доказывалось, что продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов. В 1901 г. Сеченов вышел в отставку. Бец В.А (1834 – 1894) Изучал механизм кровообращения в печени, строение надпочечников. Открыл хромаффинную реакцию мозгового слоя надпочечников. Предложил новые методы исследования топографии и анатомии мозга человека. Первым описал (1873) двигательную зону коры головного мозга и открыл (1874) в ней большие пирамидные клетки (клетки Беца). Изучил особенности строения коры головного мозга и выдвинул положение о взаимосвязи дифференциации коры и локализации функций в ней. Изготовил анатомические препараты, получившие высокую оценку на выставке в Петербурге (1872) и Всемирной выставке в Вене (1873), они хранятся в анатомическом музее Киевского медицинского института. Впервые провел (1887) систематические исследования развития и роста костей. Зернов Д. Н. (1843 – 1917) Зернов (Дмитрий Николаевич) - профессор анатомии Московского университета. Защитил диссертацию ("О микроскопическом строении хрусталика у человека и позвоночных животных", М., 1867) на степень доктора медицины. Главный научный труд Д. Н. Зернова — «Руководство описательной анатомии человека» (М., 1890—1892, ч. ... В 1889 году им был создан энцефалометр — первый аппарат для анатомических исследований головного мозга, с помощью которого на черепе определялись проекции различных частей мозга. Бехтерев В.М. (1857 – 1927) Владимир Михайлович Бехтерев, всемирно известный невропатолог, психиатр, физиолог, основатель отечественной школы психоневрологов. В 1881 г. Владимир Михайлович защитил диссертацию на соискание степени доктора медицины по теме «Опыт клинического исследования температуры тела при некоторых формах душевных заболеваний», а также получил ученое звание приват-доцента. В.М.Бехтерев занимался исследованием значительной части психиатрических, неврологических, физиологических и психологических проблем, при этом в своем подходе он неизменно ориентировался на комплексное изучение проблем мозга и человека. Он многие годы изучал проблемы гипноза и внушения. В. М. Бехтерев произвёл за это время многочисленные исследования в области анатомии и физиологии нервной системы, обобщённые им позже в капитальных монографиях "Проводящие пути спинного и головного мозга" и "Основы учения о функциях мозга". Павлов И.П. (1849 – 1936) Физиолог, автор учения об условных рефлексах. Впервые ввел понятие «условный рефлекс» в докладе на Конгрессе естествоиспытателей и врачей стран Северной Европы в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) в 1901 г. В 1904 г. за работы по пищеварению и кровообращению Павлов получил Нобелевскую премию. Отличительной особенностью методики исследований академика Павлова являлось то, что он связывал физиологическую деятельность организма с психическими процессами. Эту связь подтверждали результаты многочисленных исследований. Работы ученого, описывающие механизмы пищеварения, послужили толчком к возникновению нового направления – физиологии высшей нервной деятельности. Именно этой области Павлов посвятил более 35 лет своей научной работы. Его уму принадлежит идея создания метода условных рефлексов. Задание № 4. Заполните таблицу «Классификация рецепторов»:

| ||||||||||||||||||||||||||||||