отчет по практике ПП02. 1отчет ПП02.... Выполнение .Я. Правила техники безопасности и промсанитарии

Скачать 364.13 Kb. Скачать 364.13 Kb.

|

|

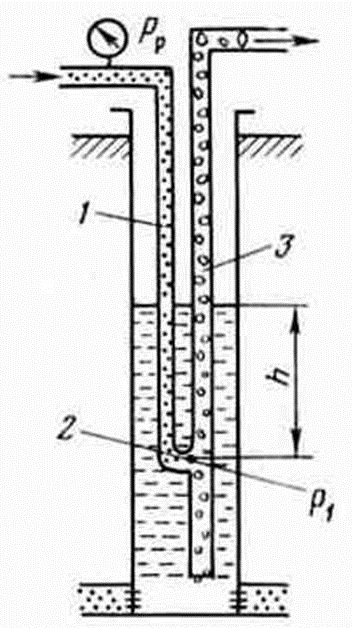

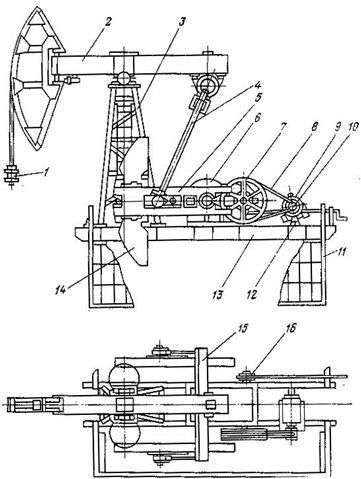

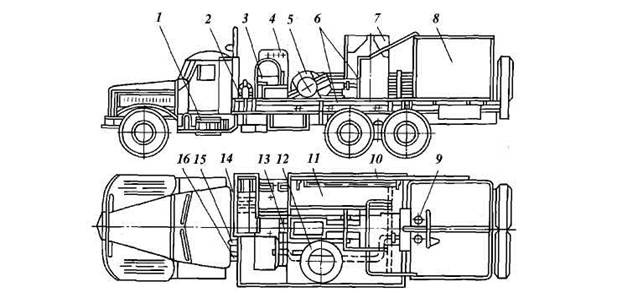

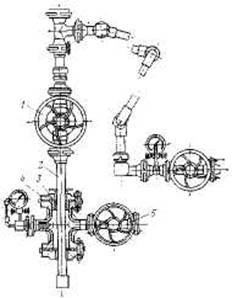

3.2 Эксплуатация газлифтных скважин Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин является как бы продолжением фонтанного способа добычи с той разницей, что при фонтанировании источником энергии служит газ, поступающий вместе с нефтью из пласта, а при газлифтной эксплуатации подъем жидкости осуществляется при помощи сжатого газа, нагнетаемого в скважину с поверхности. Газ на поверхности сжимают в компрессорах или используют газ высокого давления из ближайших газовых месторождений или газоносных пластов. В первом случае газлифт называется компрессорным, во втором - бескомпрессорным. Предназначены для газлифтной эксплуатации нефтяных скважин за счет энергии газового пласта, вскрытого в той же скважине. Установка типа УВЛГ предназначена для газлифтной эксплуатации нефтяных скважин за счет энергии газового пласта, вскрытого в той же скважине, регулирования расхода газа и подачи его для подъема нефти внутри скважины с одновременной раздельной добычей газа из двух пластов одной скважины. В зависимости от взаимного расположения газового и нефтяного пластов видоизменяется компоновка подземного оборудования. Режим отбора нефти регулируется изменением сменных насадок в съемном штуцере, устанавливаемом в пакерующем устройстве, с помощью которого регулируется отбор газа из газового пласта. Установки предназначены для газлифтной эксплуатации нефтяных скважин за счет энергии газового пласта, вскрытого в той же скважине. Режим отбора нефти регулируют сменными насадками в съемном штуцере, с помощью которого регулируют отбор газа из газового пласта. Когда уровень пластового давления оказывается недостаточным для подъема нефти на поверхность, переходят к механизированным способам эксплуатации нефтяных скважин - газлифтному и насосному. Газлифтную эксплуатацию нефтяных скважин, в соответствии с рисунком 1, осуществляют путем закачки в скважину газа или воздуха. В первом случае метод эксплуатации носит название газлифтной, а во втором, при закачке воздуха - эрлифтный. Название этих методов эксплуатации происходит от газ и лифт (подъемник) или воздух и лифт. Газ с поверхности в скважину подают под давлением путем его сжатия специальными газлифтными компрессорными станциями. Такой способ называют компрессорным. В 1913 г. профессор Тихвинский впервые предложил закрытый цикл газлифтной эксплуатации нефтяных скважин, при котором происходило выделение газового бензина после охлаждения сжатого компрессорами газа перед использованием его в газлифте. Сухой газ используют в качестве топлива в различных энергетических установках. В последнее время нефтяной газ применяют в качестве рабочего агента при газлифтной эксплуатации нефтяных скважин, а также для закачки в продуктивные пласты с целью поддержания пластового давления и увеличения коэффициента нефтеотдачи.  Рисунок 1- Принципиальная схема газлифта 3.3 Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин осуществляется в соответствии с технологическим режимом их работы, установленным при проектировании разработки месторождений. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин состоит в назначении и поддержании заданного технологического режима работы скважины; в выборе оборудования, обслуживании и управлении его работой: в выполнении работ по увеличению производительности; в проведении текущего, капитального и срочного ремонта; в постоянном контроле за дебитом, давлениями и температурами; в систематическом контроле за состоянием и показателями работы всего оборудования. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин осуществляется в соответствии с технологическим режимом, установленным при проектировании разработки месторождений. Для эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин с высокими пластовыми давлениями во избежание утечек через резьбовые соединения, особенно в верхней части, где создаются большие перепады давлений между затрубным и устьевым давлениями, следует применять трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями. В таких трубах высокая герметичность достигается конструкцией резьбовых соединений и резиновыми манжетами, устанавливаемыми в специальной выточке между ниппельной и раструбной частями. При эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин для отделения газа от жидкости ( воды и конденсата) и твердых примесей ( частиц породы, выносимых из скважин) служат сепараторы. При эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин, вскрывших пласты с подошвенной водой, часто бывает, что одновременный отбор газа и воды является необходимостью, например, при одновременном вскрытии водоносной и газоносной части пласта, при превышении в процессе испытания и эксплуатации скважин допустимой депрессии на пласт, вскрытии только газоносной части, а также тогда, когда допустимая депрессия существенно ограничивает производительность скважин. Определение дебитов газа и воды в зависимости от характеристики пласта в водоносной и газоносной частях и возможности выноса поступающей в скважину воды, а также в целях прогнозирования дальнейшего поведения обводнившихся скважин представляет большой практический интерес. Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют пригодные для применения на практике методы определения дебитов газа и воды при одновременном притоке к скважине и их изменения в зависимости от различных факторов. При эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин дебит жидкости, как правило, во много раз меньше дебита газа, поэтому газ при формировании газового потока играет основную роль, а жидкость имеет подчиненное значение. Технологический режим эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин с учетом определяющего фактора или сочетания факторов терпит изменения в процессе разработки месторождений. Изменения технологического режима обусловлены либо изменением самого определяющего фактора, по которому устанавливался данный режим, либо возникновением новых факторов, которые на данном этапе разработки из так называемых пассивных факторов переходят в активные. Прежде всего следует отметить, что технологический режим, устанавливаемый на начальной стадии разработки, должен обеспечить оптимальный дебит скважин - при заданных геолого-промысловой и технической характеристиках пласта и скважины. Необходимость изменения установленного технологического режима обусловлена изменением характеристик пласта и скважин в процессе разработки, проведением определенных мероприятий, позволяющих увеличить производительность скважин, или ремонт-но-профилактических работ, нередко приводящих к снижению производительности. Обоснование необходимости изменения установленного технологического режима осуществляется исходя из изменения факторов, по которым устанавливается технологический режим эксплуатации скважины в стадии освоения и эксплуатации месторождения. 3.4 Эксплуатация скважин, эксплуатируемых штанговыми глубинными насосами Штанговая насосная установки ШНУ, в соответствии с рисунком 2, состоит из наземного и подземного оборудования. Подземное оборудование включает: штанговый скважинный насос (ШСН) со всасывающем клапаном 1 (неподвижный) на нижнем конце цилиндра и нагнетательным клапаном 2 (подвижный) на верхнем конце поршня-плунжера, насосные штанги 3 и трубы. Станок-качалка сообщает штангам возвратно-поступательное движение, близкое к синусоидальному. СК имеет гибкую канатную подвеску для сочленения с верхним концом полированного штока и откидную или поворотную головку балансира для беспрепятственного прохода спуско-подъемных механизмов (талевого блока, крюка, элеватора) при подземном ремонте. Балансир качается на поперечной оси, укрепленной в подшипниках, и сочленяется с двумя массивными кривошипами 7 с помощью двух шатунов 8, расположенных по обе стороны редуктора. Кривошипы с подвижными противовесами могут перемещаться относительно оси вращения главного вала редуктора на то или иное расстояние вдоль кривошипов. Противовесы необходимы для уравновешивания СК.  Рисунок 2 - Штанговая насосная установка Балансир качается на поперечной оси, укрепленной в подшипниках, и сочленяется с двумя массивными кривошипами 7 с помощью двух шатунов 8, расположенных по обе стороны редуктора. Кривошипы с подвижными противовесами могут перемещаться относительно оси вращения главного вала редуктора на то или иное расстояние вдоль кривошипов. Противовесы необходимы для уравновешивания СК. Редуктор с постоянным передаточным числом, маслозаполненный, герметичный имеет трансмиссионный вал, на одном конце которого предусмотрен трансмиссионный шкив, соединенный клиноременной передачей с малым шкивом электродвигателя 9. На другом конце трансмиссионного вала имеется тормозной барабан. Опорный подшипник балансира укреплен на металлической стойке-пирамиде. Все элементы станка-качалки - пирамида, редуктор, электродвигатель - крепятся к единой раме, которая закрепляется на бетонном фундаменте. Кроме того, все СК снабжены тормозным устройством, необходимым для удержания балансира и кривошипов в любом заданном положении. Точка сочленения шатуна с кривошипом может менять свое расстояние относительно центра вращения перестановкой пальца кривошипа в то или иное отверстие, которых для этого предусмотрено несколько. Этим достигается ступенчатое изменение амплитуды качаний балансира, т. е. длины хода штанг. 3.5 Эксплуатация скважин, эксплуатируемых установками погружных бесштанговых насосов Для отбора из скважин больших объёмов жидкости применяется лопастный насос с рабочими колесами центробежного типа, обеспечивающий высокий напор при заданных подачах жидкости и габаритах насоса. Наряду с этим, в нефтяных скважинах некоторых районов с вязкой нефтью необходима большая мощность привода относительно подачи. В общем случае эти установки носят название погружные электронасосы. В первом случае - это установки центробежных электронасосов, во втором - установки погружных винтовых электронасосов. Скважинные центробежные и винтовые насосы приводятся в действие погружными электродвигателями. Электроэнергия подводится к двигателю по специальному кабелю. Установки ЭЦН и ЭВН довольно просты в обслуживании, так как на поверхности имеются станция управления и трансформатор, не требующие постоянного ухода. При больших подачах УЭЦН имеют достаточный КПД, позволяющий конкурировать этим установкам со штанговыми установками и газлифтом. При этом способе эксплуатации борьба с отложениями парафина проводится достаточно эффективно с помощью автоматизированных проволочных скребков, а также путем нанесения покрытия на внутреннюю поверхность НКТ. Межремонтный период работы УЭЦН в скважинах достаточно высок и достигает 600 суток. Скважинный насос имеет 80-400 ступеней. Жидкость поступает через сетку в нижней части насоса. Погружной электродвигатель маслозаполненный, герметизированный. Во избежание попадания в него пластовой жидкости устанавливается узел гидрозащиты. Электроэнергия с поверхности подается по круглому кабелю, а около насоса — по плоскому. Трансформатор (автотрансформатор) используют для повышения напряжения тока от 380 (напряжение промысловой сети) до 400- 2000 В. Станция управления имеет приборы, показывающие силу тока и напряжение, что позволяет отключать установку вручную или автоматически. Колонна НКТ оборудуется обратным и сливным клапанами. Обратный клапан удерживает жидкость в НКТ при остановках насоса, что облегчает запуск установки, а сливной освобождает НКТ от жидкости перед подъемом агрегата при установленном обратном клапане. Для повышения эффективности работы для извлечения вязких жидкостей используется скважинные винтовые насосы с погружным электродвигателем. Установка скважинного винтового насоса, подобно установке ЭЦН, имеет погружной электродвигатель с компенсатором и гидрозащитой, винтовой насос, кабель, обратный и сливной клапаны (встроенные в НКТ), оборудование устья, трансформатор и станцию управления. За исключением насоса, другие части установки идентичны.  Рисунок 3 - Принципиальная схема УЭЦН 4 Оборудование, применяемое для повышения нефтеотдачи пластов 4.1 Агрегат цементировочный ЦА-320М Агрегат цементировочный ЦА-320М предназначен для нагнетания различных жидких сред при цементировании скважин, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяных и газовых скважинах. Оборудование агрегата позволяет приготовлять цементные и другие растворы непосредственно у устья скважины и закачивать их под давлением в скважину. Наличие у агрегата полного комплекта оборудования для приготовления, подаче к скважине и закачке жидкости позволяет использовать его на необустроенных промыслах. Агрегат ЦА-320М смонтирован на шасси автомобильном УРАЛ-4320. Общий вид агрегата показан на рисунке 4.  Рисунок 4 - Цементировочный агрегат ЦА-320М 1 - шасси автомобиля; 2 - коробка отбора мощности; 3 - насос ЦНС38; 4 -двигатель ГАЗ-51А; 5 - двухцилиндровый цементировочный насос 9Т; 6 - манифольд агрегата; 7 - защитный кожух насоса; 8 - мерный бак; 9 - донные клапаны-10 - гибкий металлический шланг; 11 - платформа агрегата; 12 - цементомешалки; 13 - карданный вал; 14 - шарнирные колена; 15 - фара и электрооборудование; 16 - выхлопная труба На раме шасси установлены две рамы, на которых смонтировано следующее оборудование агрегата: - цементировочный насос 5; - блок водоподающий, состоящий из водоподающего насоса 3 и силовой установки с двигателем ЗМЗ-511 (ГАЗ-53) 4; - мерный бак 8; - трубы и шарнирные колена 14 разборного трубопровода; - защитный кожух 7 насоса 9Т; - выхлопная труба 16 двигателя автомобиля, выведенная вверх и снабженная искрогасителем и кожухом для защиты обслуживающего персонала от ожогов. Привод цементировочного насоса осуществляется от двигателя автомобиля через коробку дополнительного отбора мощности и редуктора. Редуктор соединен с коробкой дополнительного отбора мощности карданным валом 13, а насос в свою очередь соединен карданным валом с редуктором. Основные узлы агрегата. Насос 9Т. Насос цементировочный двухпоршневой, горизонтальный двухстороннего действия со встроенным червячным редуктором повышенной нагрузочной способности. Предназначен для подачи жидких сред в скважину. Привод насоса осуществляется от основного двигателя агрегата через коробку отбора мощности, карданный вал и редуктор. Насос водоподающий. В качестве водоподающего применён многоступенчатый центробежный секционный насос ЦНС38-154, предназначенный для подачи воды в цементосмеситель при затворении цементного раствора или приготовления кислотного раствора. Установка силовая В качестве силовой установки блока водоподающего насоса применён двигатель ЗМЗ-511 (ГАЗ-53). 4.2 Оборудование при термическом методы воздействия на пласт Для повышения коэффициента нефтеотдачи и увеличения темпов отбора нефти из пласта применяется термическое воздействие на пласт. Оно оказывает эффективное воздействие на высоковязкую нефть неоднородных пластов, где применение заводнения не дает значительного эффекта. Нередко термические методы используются в тех случаях, когда никаким другим способом извлечь нефть из пласта не удается. Важным преимуществом методов теплового воздействия на пласт является достижение высокого коэффициента нефтеотдачи. Методы термического воздействия на пласт характеризуются меньшими по сравнению с прочими методами капитальными вложениями и эксплуатационными затратами. При применении этих методов отсутствует необходимость в использовании дорогих химических реагентов, например ПАВ. Термические методы воздействия на пласт основаны на резком снижении вязкости нефти при нагреве, в результате чего ее подвижность в пластовых условиях увеличивается и улучшается приток к эксплуатационным скважинам. В настоящее время разработано много способов термического воздействия. Существуют три области воздействия термических методов: призабойная зона пласта, пласт в целом и ствол скважины. Воздействие на призабойную зону осуществляется: нагревательными устройствами – устьевыми и глубинными; тепловой обработкой в сочетании с другими средствами интенсификации. В качестве теплоносителя могут быть использованы: вода, пар, нефть, газ. Различают источники тепла двух видов: топливо, энергия которого используется в наземных теплообменных аппаратах, и топливо, находящееся в пласте или сжигаемое там же. При термическом воздействии на ствол скважины обычно осуществляют депарафинизацию, борьбу с гидратными пробками, повышение приемистости скважин. При термическом воздействии на пласт основная цель – повышение коэффициента нефтеотдачи и сокращение времени разработки месторождения. При воздействии на пласт применяется комплекс оборудования, состоящий из специальной арматуры устья скважин; головки колонной сальниковой; лубрикатора для спуска приборов; термостойких пакеров; внутрискважинных компенсаторов удлинения колонны НКТ. Арматура устья для герметизации устья нагнетательных скважин в период тепловой обработки пласта обеспечивает подвеску колонны НКТ, компенсирует ее удлинение и позволяет проводить исследовательские работы по стволу скважины и на забое. Она состоит из запорных устройств – задвижек и вентилей, фитингов-крестовиков, тройников, катушек и специальных устройств для компенсации тепловых удлинений колонны и подводящего паропровода. Арматура устья устанавливается на скважине перед началом паротеплового процесса и после его окончания демонтируется. В качестве примера рассмотрим арматуру АП-65-150 (рис. 15.1). В зависимости от внутрискважинного оборудования различают два исполнения: -при установке на забое скважины термостойкого пакера и при отсутствии телескопического устройства для компенсации термических удлинений колонны НКТ; -при отсутствии пакера на забое или при использовании его совместно с компенсатором теплового удлинения НКТ. Арматура включает в себя крестовину, которая вместе с затрубным вентилем 5 устанавливается на фланце колонны обсадных труб. Колонна НКТлибо соединяется с телескопической трубой сальника, установленного на корпусе, либо крепится к катушке. Зазор между корпусом 4 и трубой 2 уплотняется набором прорезиненных асбестовых манжет 3.  Рисунок 5 – Устьевая арматура АП-65-150 На фланце телескопической трубы (или на катушке) монтируется узел 1, состоящий из задвижки, шарнира и тройника. Устьевое шарнирное устройство состоит из трех шарниров и обеспечивает компенсацию теплового расширения НКТ и подводящей линии паропровода. Стволовой шарнир обеспечивает компенсацию угловых деформаций колонны. На тройнике установлены датчики термометра и манометра, а сами приборы смонтированы на приборном щитке. Эта группа приборов замеряет температуры и давления в центральном канале, приборы, присоединенные к крестовине, – в затрубном пространстве. Управление запорными устройствами, обслуживание арматуры осуществляется со специальных площадок, конструкция которых предусматривает вертикальное перемещение элементов арматуры. Головка колонная сальниковая предназначена для оборудования устья нагнетательных многоколонных скважин. Эти головки имеют уплотнительные устройства, обеспечивающие компенсацию тепловых удлинений эксплуатационной и промежуточной колонн. Головка колонная сальниковая с помощью резьбового соединения крепится к переводнику промежуточной колонны или кондуктору. Головка монтируется в процессе строительства скважины или при ее капитальном ремонте при переводе ее на работу для закачки пара в пласт. Лубрикатор устьевой предназначен для спуска в скважину глубинных манометров, термометров и других приборов для исследования без прекращения закачки пара в пласт. Лубрикатор устанавливается на фланце верхней задвижки, смонтированной на тройнике арматуры устья. Лубрикатор состоит из корпуса, масляного бачка с трубками и блока. В верхней части корпуса установлен узел сальника, а нижняя часть имеет фланец, с помощью которого он присоединяется к фланцу задвижки устьевой арматуры. Через лубрикатор пропущена проволока, один конец которой, перекинутый через блок, наматывается на барабан лебедки, а к другому концу крепится глубинный прибор. Перед проведением исследования прибор, прикрепленный к проволоке, закладывается в корпус лубрикатора, после чего он монтируется на устьевой арматуре. Перед спуском прибора открывают кран, и давление из корпуса по трубе передается в бачок с маслом, которое вытесняется в узел сальника. Затем открывают задвижку устьевой арматуры и, сматывая проволоку с барабана лебедки, опускают прибор в скважину. Термостойкие пакеры герметизируют затрубное пространство скважины при нагнетании пара в пласт и защищают эксплуатационную колонну от воздействия давления и температуры. Одновременно пакеры предотвращают тепловые потери и позволяют снизить температурные напряжения. Компенсаторы теплового расширения НКТ могут быть конструктивно объединены с пакером либо устанавливаться отдельно. Телескопическое устройство представляет конструкцию штока, соединенного с головкой, и сальникового узла, манжеты которого изготовляются из прорезиненной асбестовой ткани. Регулирование давления прижима манжет осуществляется ввинчиванием нажимной втулки. Телескопическое устройство обеспечивает осевое перемещение головки относительно патрубка при сохранении герметичности внутренней полости НКТ. |