Курганы Хакасии Классный час. Курганы Хакасии- виртуальная археологическая экскурсия. Презентация. Планируемые результаты

Скачать 3.08 Mb. Скачать 3.08 Mb.

|

|

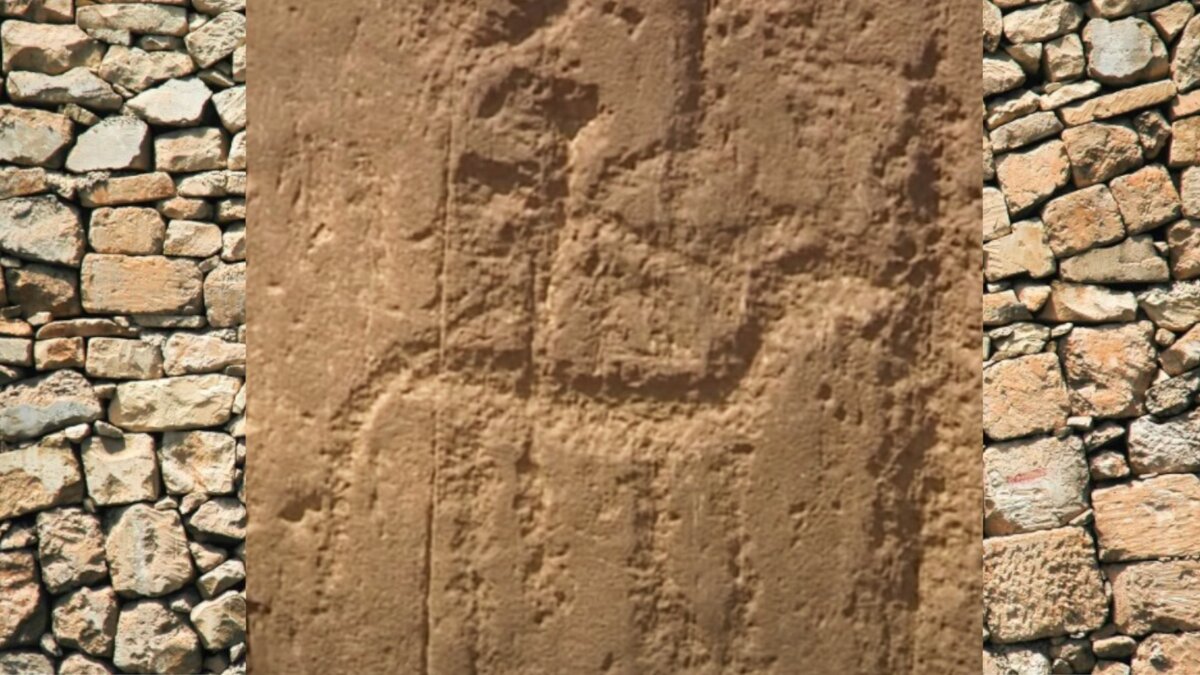

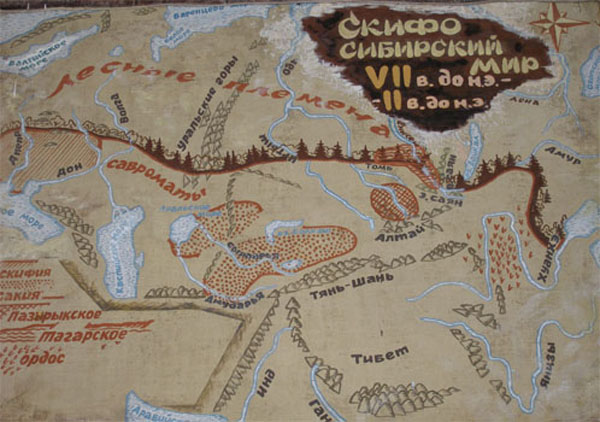

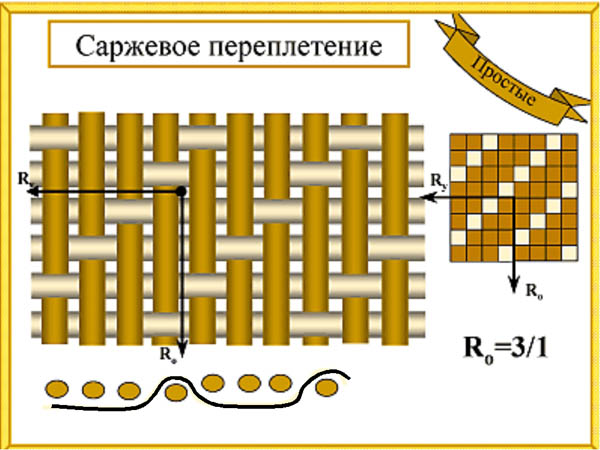

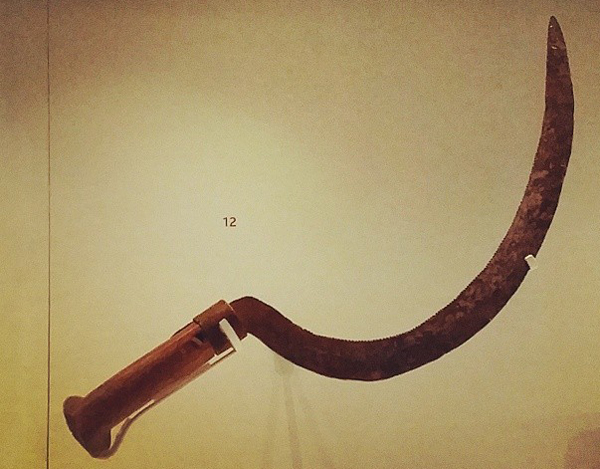

Цели: Образовательная: Расширить знания об исторической науке «Археология» Развивающая: Развитие интереса к истории; Развитие навыков исследовательской деятельности. Воспитательная: Формирование знаний о социально-гуманитарных науках; Формирование духовного мира обучающихся. Технические средства: компьютер, медиапроектор. Наглядность: Плакат и рисунки; Видеоролики: Презентация. Планируемые результаты: Осознать богатство нашей истории и необходимости бережного отношения к историческому прошлому нашей Родины; Осознать свою значимость в общении с окружающим миром. План мероприятия 1. Слово преподавателя. 2. Историческая справка. 3. Стихотворение об археологах. 4. Исполнение обучающимися песни «Гимн археологов». 5. Презентация «Известные археологи мира и г. Смоленска» 6. Высказывания знаменитых людей об археологии. 7. Видеоролик «Рабочий день археолога». 8. Кроссворд. 9. Видеоролик о находках при строительстве набережной г. Смоленска. 10. Видеоролик о раскопках в Гнёздово. 11. Вопросы по теме. 12. Песня В. Высоцкого. 13. Песня «Гимн археологов». Сообщения студентов Шмидт Евгений Альфредович (родился 6 . 12 . 1920 , город Рудня Смоленской области), археологический доктор исторических наук, профессор. Закончил Московский институт имени В. И. Ленина (1947). В 1947 –62-научный сотрудник Смоленского краеведческого научно-исследовательского института. С 1962 года работает в Смоленском педагогическом институте. Специалист по истории и археологии Верхнего Поднепровья и Поднивья. В верхнем течении Днепра впервые исследовал памятники культур шаровидных амфор эпохи энеолита, а в междуречье Днепра и Западной Двины могильники и поселения 2-й половины 1 тысячелетия нашей эры. Производил раскопки городищ и селищ Новые Батеки, Холм, Куприно, Близнаки; курганов и могильников Харлапово, Шугайлово, Заозерье, Акатово. Большое число публикаций посвящено разработке вопросов этнической принадлежности, хозяйственного развития, культур днепро-двинских племен раннего железного века. В ряде работ выделены особенности культур тушемлинских племен для Смоленского региона. Собраны и проанализированы обширные материалы по смоленским длинным курганам и по проблеме этногенеза кривичей. Данные раскопок позволили выявить характерные особенности погребального обряда кривичей XI-XIII веков. Проведена систематизация и публикация сведений о более чем 1000 археологических памятниках Смоленской области в целях их сохранения как культур наследия. Многочисленные материалы раскопок Шмидта экспонируются в Смоленском государственном музее-заповеднике. Шмидт-неоднакратный участник республиканских, всесоюзных и международных научных форумов. Имеет более 150 научных публикаций: “Курганы XI-XIII веков у деревни Харланово в Смоленском Поднепровье” (1957), “Древние городища Смоленщины” (1963), “Некоторые результаты изучения памятников третьей четверти I тысячелетия нашей эры” (1966), “Племена Смоленского Поднепровья и Подвинья в эпоху великого переселения народов” (1972), “Племена верховья Днепра до образования Древнерусского государства. Днепро-двинские племена” (1992). Шлиман Генрих (1822—1890), немецкий археолог, открывший Трою. Родился 6 января 1822 г. в Нёйбукове в семье мекленбургского пастора. Систематического образования не получил. В юности зачитывался поэмами древнегреческого поэта Гомера — «Илиадой» (об осаде Трои сою зом ахейских вождей во главе с царём города Микены Агамемноном) и «Одиссеей» (о приключениях хитроумного царя острова Итака по пути с Троянской войны). Истории о том, как троянец Парис похитил прекрасную Елену, жену брата Агамемнона, о подвигах Ахилла и Гектора, взятии Трои с помощью подаренного троянцам деревянного коня и долготерпении жены Одиссея, Пенелопы, были знакомы всем. Но даже древние греки считали рассказы Гомера легендарными, а потомки относились к ним как к литературной выдумке. В 1869 г. вышла книга Шлимана, тогда никому не известного немецкого негоцианта, в которой он доказывал, что Итака Одиссея и Пенелопы и Микены Агамемнона реально существовали, а легендарная Троя мирно спит под холмом Гиссарлык в Малой Азии. Книга вызвала лишь скептические ухмылки археологов. Но упрямый купец не пожалел денег и в следующем году начал раскопки на Гиссарлыке, а в итоге нашёл-таки Трою. Точнее, целых девять Трой, возводившихся на этом месте с III тысячелетия до н. э. Через слой «гомеровской» Трои, разрушенной ахейцами около 1200 г. до н. э., Шлиман проник в более глубокий и древний пласт (VI тысячелетие до н. э.). Слой представлял самую величественную Трою 1900— 1300 гг. до н. э., которую археолог-самоучка и принял за город Гектора, Париса и Елены. Разрушение Шлиманом культурных слоёв Трои вызвало гнев учёных. Несмотря на их протесты, археолог продолжил раскопки в других местах. Им были исследованы остатки древних Микен, Тиринфа, Орхомена и даже дворца Одиссея на Итаке. Эти работы положили начало изучению крито-микенской цивилизации. Умер Шлиман 26 декабря 1890 г. в Неаполе. Авдусин, Даниил Антонович Дании́л Анто́нович Авдусин (20 августа 1918, Сычёвка, ныне Смоленская область — 3 июня 1994, Москва) — советский и российский археолог, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ (с 1971 г.). Окончил кафедру археологии в 1942 году (научный руководитель — А. В. Арциховский). В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию «Дружинные курганы кривичей». В 1947 году руководил одним из раскопов на Ярославовом дворище. С 1949 года руководил Смоленской археологической экспедицией МГУ и вёл масштабные исследования Гнёздовских курганов и всего Гнёздовского археологического комплекса. В 1968 году получил степень доктора исторических наук. Автор учебников по археологии — «Археология СССР», «Основы археологии». Именно по его учебнику «Полевая археология» училось правильно вести археологические раскопки большинство современных ведущих учёных-археологов. Даниил Антонович Авдусин умер 3 июня 1994 года в Москве. Третьяков, Пётр Николаевич Пётр Никола́евич Третьяко́в (12 ноября 1909, Кострома — 12 июня 1976, Ленинград) — советский археолог-славист, доктор исторических наук, член-корреспондент АН СССР (1958), старший научный сотрудник Института археологии АН СССР. В 1927 году начал работу в ГАИМК (впоследствии ИИМК, Институт археологии) в Ленинграде. Окончил историко-лингвистический факультет ЛГУ (1930). С 1934 по 1946 год — доцент кафедры археологии исторического факультета ЛГУ. С 1946 года работал в Москве, занимал ряд значимых позиций в исторической науке и археологии (консультант управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) по археологии, этнографии и истории, главный редактор «Вопросов истории», директор Института славяноведения и др.). В конце 1950-х годов вернулся в Ленинград. Автор многочисленных работ, посвящённых происхождению и древнейшей истории восточных славян, историк Древней Руси и возникновения древнерусской народности. Лауреат Сталинской премии (1952). Похоронен на Серафимовском кладбище в С.-Петербурге. Житенёв, Владислав Сергеевич Житенёв Владислав Сергеевич — российский историк, археолог, кандидат исторических наук, доцент. Область научных интересов — палеолит Европы; условия адаптации групп охотников-собирателей в горно-лесных регионах Европы; палеоэкологические реконструкции (взаимодействие Человек — Природное окружение); палеолитическое искусство. Окончил кафедру археологии Исторического факультета МГУ в 1998 году. В 1997, 2000 гг. работал в археологической экспедиции и ряде французских университетов и музеев для изучения современных методов палеоэкологических исследований. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Культ медведя в палеолите Европы». С 1988 г. участвует в полевых исследованиях. С 1999 г. по настоящее время — руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, изучающей пещерные памятники Южного Урала, в том числе Капову и Игнатьевскую пещеры. Занимается исследованиями Каповой (Шульган-Таш) пещеры с 2004 года. В июле 2009 года обнаружил древние погребения в Купольном зале (межовская культура, поздний бронзовый век). В настоящее время работает над проблемами консервации пещерной живописи. Преподает в МГУ, читает лекции по археологии. История археологии и профессии АРХЕОЛОГ Археология (в переводе с древне-греческого - "древний" и "слово, учение") - историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Слово «археология» впервые было употреблено Платоном в значении «история прошедших времён». После Платона термин «археология» употребляет знаменитый древний историк Дионисий Галикарнасский в заглавии одного из своих сочинений. В предисловии к нему Дионисий так определяет задачи и предмет Археологии: «Я начинаю мою историю древнейшими сказаниями, которые мои предшественники пропускали, потому что им было очень трудно их отыскивать. Я веду свой рассказ до начала первой Пунической войны, которая случилась в третий год 128 олимпиады. Я рассказываю, равным образом, о всех войнах и междоусобиях, которые вел римский народ. Я сообщаю также о всех формах государственного устройства и управления, которые государство имело при царях и по уничтожении монархии. Я привожу большое собрание нравов и обычаев и знаменитейшие законы и представляю в кратком обозрении всю старую государственную жизнь». С XVI века термин «археология» употребляется для обозначения жизни и состояния прошедших времён в противоположность истории, которая изучает деяния прошлого. Легенды рассказывают, что первым «археологом» была мать римского императора Константина Великого – Елена. В 326 году она приехала в Иерусалим, чтобы отыскать Крест Господень. Экспедиция прошла успешно: при раскопках были найдены три креста и табличка с именем Иисуса. Профессия археолога была популярна в Древнем Риме и Греции. Уже тогда люди знали о каменном, бронзовом и железном веках, проводили раскопки и находили древние архитектурные памятники. В эпоху Возрождения проводились многочисленные раскопки, основной целью которых было добывание античных скульптур. Первые официальные археологические раскопки относятся к XVIII веку. Тогда были раскопаны города Геркуланум (в 1710) и Помпеи (в 1748), погребенные под слоем пепла и лавы. В XIX веке по заказу крупнейших музеев – Лувра в Париже, Британского музея в Лондоне и Египетского музея в Берлине – стали отправляться настоящие научные экспедиции. Особое внимание археологи уделяли Месопотамии, Египту и Греции. Вместе с учеными искали древние миры и любители. Самый известный среди них – Генрих Шлиман, который отыскал легендарную Трою. В России археология стала развиваться с середины 19 века, когда археологией увлекся граф Алексей Сергеевич Уваров, исследования которого легли в основу дальнейшего развития науки о древностях - археологии. В 1848 году Алексей Сергеевич Уваров провёл исследование древностей на юге России и результаты издал на русском и французском языках труд «Исследования древностей южной России и берегов Черного моря», который принёс ему широкую известность. В 1851 году участвовал в раскопках на территории древнего Суздальского княжества, где открыл свыше 750 курганов. На основании результатов раскопок написал исследовательскую работу «Меряне и их быт по курганным раскопкам». В 1857 году учредил Уваровские премии при Академии наук, названные в честь его отца. В это же время Уваров был избран руководителем отдела русской и славянской археологии. В 1864 году в Москве было учреждено Московское археологическое общество, которое граф Уваров возглавлял до своей кончины. Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, позволяет изучить культуру и быт различных эпох, а также знакомит с останками древних животных и растений. Работа археолога крайне востребована на сегодняшний день, так как не отрыто ещё очень много тайн и загадок древних народов и цивилизаций нашей планеты. Археолог Как много скрыто под землёю, Что в глубине её лежит И сколько чудного порою Земля в себе от нас таит, - Об этом знает археолог, Что в почве поиски ведёт. Предмет какой или осколок Старинной вещи вдруг найдет, Он представляет, словно где-то Владелец этого предмета Поблизости уже стоит И с ним вот-вот заговорит. И видится ему картина: Покрытый шкурами, с дубиной, Из леса человек идёт, С охоты мамонта несёт. О том, как раньше жили где-то Простые люди, короли, На всё находятся ответы У вашей матушки Земли. Вскрыты 20 курганов Тагарской культуры в Хакасии. Что внутри? 21 июля 878 прочитали Древнейшие в России курганы, точнее их содержимое, археологи спасают от тяжелой строительной техники. От Междуреченска до Тайшета в Аскизском районе Хакасии строят железную дорогу. Захоронения, которым больше II тысяч лет будут безвозвратно утрачены. Что же удалось извлечь в ходе раскопок? Обычно курганы вскрывают поэтапно, в течении нескольких археологических сезонов. В этом случае раскопки ведутся в срочном порядке. Извлекаются на поверхность артефакты, по предварительной оценке, датированные VII-III веками до нашей эры.  Вскрытие курганов в Аскизском районе Хакасии https://www.youtube.com/watch?v=WhxwqR6BrA0 Специалисты Института истории, археологии и этнографии Сибирского отделения РАН уже обнаружили 14 камней с так называемыми "тагарскими человечками". Фигурами мужчин и женщин. Изображения были нанесены на оградные плиты. По мнению археологов, в своё время создатели тагарских захоронений извлекли эти валуны из более древних курганов и строили из них ограждения.  "тагарский человечек" https://www.youtube.com/watch?v=WhxwqR6BrA0 Внутри вскрытых курганов оказались захоронение как взрослых, так и детей. Они относятся к Тагарской и Таштыкской культурам. Эпохи бронзы и железа. Все артефакты будут направлены в лабораторию для точной датировки и дальнейшего изучения.  Вскрытие курганов в Аскизском районе Хакасии https://www.youtube.com/watch?v=WhxwqR6BrA0 Спасибо за ваш интерес к теме! Подписка на канал позволит не пропустить новые публикации. Как считаете, стоило ли поискать обходные пути для железной дороги? Или артефакты из курганов сохранятся и в музее? Шалаева Г.П. Большинство земляных курганов в Хакасии, в южной части Красноярского края и на соседних территориях относится к Тагарской археологической культуре, эпохи бронзы и железа (VIII—III века до н. э.), названной по острову Тагарский на Енисее около г. Минусинска, где был раскопан крупный могильный курган, ставший основными памятниками этой культуры. Курганы в этих местах раскапывались ещё в 1722 году Г. Мессершмидтом и Р.И. Страленбергом — участниками Первой Сибирской экспедиции. Много курганов было открыто в XIX в. Д. Клеменцом, А. Андриановым и другими археологами. Раскопки тагарских курганов продолжили в XX веке С. Киселев и М. Грязнов. Большие курганные могильники исследованы у Тагарского озера, у села Тесь, Сарагаш на юге Красноярского края, в лесостепной территории у села Серебряково, Тисуль и в других местах Кемеровской области. Хорошо изучены горные выработки и обследованы древние оросительные каналы в Хакасско-Минусинском регионе. Первую периодизацию культуры, называвшейся тогда Минусинской курганной, разработал С.А. Теплоухов. С.В. Киселевпредложил переименовать культуру в тагарскую, по месту основных археологических раскопок на острове Тагарском у одноимённого озера.  Тагарская археологическая культура представлена могильниками, поселениями, плавильнями, кладами, наскальными изображениями. Сейчас известно около ста тагарских поселений, места добычи руды, каменоломни, оросительные каналы и писаницы. Самая ценная — писаница на горе Бояры к северу от Абакана, где изображен поселок людей тагарской культуры. Тагарская археологическая культура хорошо изучена и представлена большим количеством исследованных памятников. Памятники Тагарской археологической культуры датированы VII — началом II века до н. э. В настоящее время известны две родственные культуры: тагарская культура Хакасско-Минусинского района и тагарская культура лесостепной части Красноярского края и Кемеровской области. На протяжении существования культуры менялся обряд погребения, инвентарь, хозяйство, идеология. Тагарская культура прошла несколько этапов в своём развитии. С.В. Киселевобосновал предложенную периодизацию. Впоследствии М.П. Грязнов дал более четкую характеристику предлагаемых этапов, названных им по характерным могильникам — баиновский, подгорновский, сарагашенский и тесинский. Расцвет Тагарской культуры приходится на период V—IV вв. до н. э. Основные памятники — курганы. Под насыпями содержатся обширные квадратные погребальные камеры, стены которых выложены камнем или деревянным срубом. Они были родовыми усыпальницами: внутри погребено до нескольких десятков умерших.  С погребенными находятся бронзовые вещи: ножи с отверстием на ручке, проколки, чеканы, кинжалы, похожие на скифские, плоской рукоятью, с кольцом или полукольцом на рукояти, украшения, бронзовые зеркал и фигурки «летящих» оленей.  Подгорновские кинжалы представлены пластинчатыми формами с дугообразно изогнутым обушком, с каплевидным или круглым отверстием в торце рукояток. Сарагашенские кинжалы имели расширяющуюся кверху ажурную или петельчатую рукоять с тонким кольцом.  На позднем этапе появляются железные ножи, часто с кольцом, навершием. Баиновские кинжалы имеют перекрестие в виде прямоуголных выступов, у подгорновских – перекрестия разнообразной формы, сарагашенские отличают гарды в виде узких рельефных усиков.  В это время бытуют и вотивные (по обету) формы кинжалов. Бронзовые чеканы имеют длинную втулку, круглый или гранёный стержень. На Подгорновском этапе развития Тагарской культуры обушковая часть кинжала украшалась фигурками зверей. Для Сарагашенского этапа характерны уменьшение формы чеканов.  В могилах обнаружено большое количество кинжалов и чеканов. Тагарские бронзовые кинжалы просты: клинки имеют вытянутую форму со сплошной ручкой, прямым или бабочковидным перекрестием и навершием в форме валика с изображениями голов фантастических грифонов. Чекан — ударное приспособление с острым бойком, обухом и втулкой, он крепился на деревянную ручку, с противоположного конца которой надевался вток, своего рода наконечник.  Часто встречаются бронзовые ножи. Наиболее распространенными были прямые ножи, у которых ручка не отделяется от лезвия и имеет одно или несколько отверстий. В быту употреблялись массивные бронзовые мотыги-кельты и тесла, назначение которых зависело от способа крепления к ручке: топор, мотыга, заступ или тесло. Среди бронзовых и костных наконечников стрел преобладают костные, часто встречающиеся на подгорновском этапе, и наконечники стрел с расщепленным насадом. Вопрос об употреблении железа в тагарской культуре спорен. В Минусинской котловине найдены кинжалы и чеканы, сделанные из железа. Судя по форме и технике изготовления, они, скорее всего, не местного производства. Если железоделательное производство и было известно людям тагарской культуры, то широкого распространения оно не имело вплоть до II века до н. э. Причина проста: расположенные рядом горы богаты полиметаллическими рудами, сама природа создала здесь прекрасные условия для длительного и перспективного развития бронзолитейного производства. Наряду с обработкой металлов, бронзовым литьём, существовали другие домашние производства: гончарное, косторезное, выделка кож, прядение и ткачество, деревянная резьба развивалась на всех поселениях. В тагарских могилах часто находят кусочки кожи и ткани. Это в основном остатки одежды погребенных. Тагарцы умели выделывать тонкие кожи, из которых шили ремешки, небольшие чехлы и одежду. Толстые кожи шли на изготовление ремней, упряжи, крупных чехлов и обуви.  Все тагарские ткани шерстяные. Они различны по качеству: простого, саржевого и диагонального переплетения, а также вязаные полотна. Саржа (итал. sargia, фр. serge; от лат. sericus – «шелковый») — тип плетения ткани.  Керамика представлена плоскодонными банками, украшенными рядами каннелюров (от франц. cannelure – желобок) – вертикальные и горизонтальные желоба, насечек и жемчужин. Керамика представлена плоскодонными банками, украшенными рядами каннелюров (от франц. cannelure – желобок) – вертикальные и горизонтальные желоба, насечек и жемчужин.На подгорновском этапе баночные сосуды имеют утолщения венчика, встречаются и горшковидные сосуды. В сарагашенском этапе развития распространены баночные не орнаментированные сосуды, появляются сосуды со сливом в виде котла или вазы на коническом поддоне. В тесинском этапе развития эти традиции сохраняются, появляются также небольшие сосудики различной формы — прямоугольные, кубические, или в виде блюда с перегородкой. Найдена деревянная посуда — кубки и блюда. Среди украшений, встречающиеся во всех курганах, кроме тесинского этапа, найдены головные повязки, обшитые бронзовыми бляшками. В сарагашенских погребальных комплексах найдены бронзовые и золотые диадемы, шейные гривны, серьги, перстни, ножные браслеты. К поясу подвешивались в мешочке или чехле нож, шило, кинжал, бронзовое зеркало, костный гребень. Из бронзы тагарцы делали большинство украшений: бронзовые выпуклые бляшки украшали спереди головной убор, на груди носили диск, изображавший солнце, так называемое «зеркало», на головной убор нашивали диадемы в виде тонких изогнутых полосок бронзы. На тесинском этапе развития Тагарской культуры появляются пряжки и застежки хуннского типа.  В Тагарской археологической культуре развивалось искусство «звериного стиля». К культовым предметам относятся бронзовые фигурки оленей с подогнутыми под туловище ногами, служащие, вероятно, символом Солнца. Олени появляются в конце подгорновского этапа и бытуют на всем протяжении сарагашенского этапа.  Были распространены культы огня, солнца и растительных сил природы. С солярным культом связаны бронзовые зеркала и диски. Символами солнца были круглые бляшки и «солнечные» олени с кругами и солярными знаками на крупе.  Известны бронзовые чашевидные полые алтари с фигурами баранов и оленей. Такое предпочтение изображению животных в искусстве и символике объясняется еще и тем, что образы зверей лежали в основе сложных мифов о происхождении людей и Вселенной.   К разряду культовых предметов относятся также колоколовидные навершия в виде горного козла и ажурные конические предметы, увенчанные несколькими фигурками козлов. Колоколовидные навершия в виде горного козла появляются на сарагашенском этапе, ажурные конические – на подгорновском этапе. Эти культовые предметы служили навершиями погребального ложа и, возможно, боевыми штандартами военачальников – факельницами. К концу существования Тагарской культуры характерными становятся огромные, одиноко стоящие курганы, с одной обширной погребальной камерой под насыпью, в которой обычно находится один погребённый со следами сожжения. В захоронениях много предметов из бронзы, однако в конце Тагарской культуры в могилы клали только миниатюрные, специально предназначенные для погребения вещи. В это время появляются глиняные сосуды новых форм (с поддоном) и кувшины с ручками.  О развитии земледелия свидетельствуют бронзовые массивные серпы со слабо скошенным лезвием и отверстием для привязывания ремня, с помощью которого серп надевали на руку во время работы. Среди земледельческих орудий найдены бронзовые мотыги-кельты, характерные для примитивного земледелия. Интересно, что большинство тагарских серпов найдено именно в таких наиболее пригодных для мотыжного земледелия районах. В одной из могил Тисульского могильника найдены обломки зернотёрок и жернова, бронзовые серпы, обгоревшие зёрна проса и ячменя. Земледелие у племен тагарской культуры было мотыжным, и обрабатывались, очевидно, только мягкие и влажные земли речных долин. В засушливых районах Хакасско-Минусинской котловины действовали оросительные каналы. Около каналов обнаружены заброшенные древние пашни и остатки примитивной ирригационной системы.  Наряду с земледелием в хозяйстве тагарского населения большую роль играло скотоводство. Основой хозяйства было скотоводство, в основном крупный рогатый скот. Значительную долю стада составляли мелкий рогатый скот и лошади. Примеров, доказывающих существование развитого скотоводства, достаточно. Почти в каждой тагарском кургане встречаются кости домашних животных — коровы, овцы, лошади. Разводили низкорослых рабочих лошадей и лошадей для верховой езды, о чем свидетельствуют предметы конского снаряжения: подпружные пряжки, бляшки, уздечки, бронзовые двухсоставные удила. Однако в быту лошади не так активно использовались, как у саков или савроматов.  Представители Тагарской археологической культуры жили оседло, что подтверждают многочисленные поселения трёх типов: долговременные неукрепленные поселения, укрепленные городища и временные сезонные поселения. На поселениях Объюл вскрыто около 10 землянок прямоугольной формы, глубиной глубиной до метра. Сверху над котлованом жилища возвышались наземные бревенчатые стены. Остатки наземных четырехугольных жилищ открыты на Шестаковском городище на берегу Кии в Кемеровской области и поселении Косоголь в Красноярском крае. В сооружении стен использовался камень. Судя по наскальным изображениям, тагарцы в качестве домов использовали юрты и бревенчатые срубы.  Исследование погребальных сооружений показало, что люди обрабатывали дерево, из которого строили дома срубовой конструкции, делали посуду, деревом выкладывали изнутри могилы. Тагарцам были знакомы почти все основные приемы деревянного строительства. Об оседлости тагарского населения свидетельствуют писаницы на хребте Бояры. Изображенный на скале поселок состоит из бревенчатых рубленых прямоугольных домов с четырехскатной крышей и круглым очагом внутри.  На хребте Бояры изображены сосуды, в которых без труда можно узнать «скифские котлы», широко распространенные в Евразии. Женщины представлены в широких коротких одеждах, в руках они держат сосуды. Рядом с поселком пасётся стадо животных.  Племена тагарской культуры достигли больших успехов в развитии бронзовой металлургии и металлообработки. Об этом можно судить по громадному количеству дошедших до нас бронзовых вещей. Большая часть древних медных рудников в горах Южной Сибири, принадлежала, вероятно, племенам тагарской культуры. Они значительно улучшили состав бронзы, умели делать сплавы различных качеств. Знаменитая тагарская золотистая бронза лучше карасукской по качество, так как большая часть изделий почти не разрушилось от времени. Социальные отношения в обществе Тагарской культуры были достаточно сложными. Наряду с возвышением вождей, для которрых возводятся монументальные погребальные сооружения, возникают различные социальные группы и среди рядовых членов общества. На баиновском этапе выделяются могилы воинов. На подгорновском этапе число воинов ещё более увеличивается. Особую группу воинов составляли колесничие. Коллективные захоронения отражали не только социальные, но и имущественные различия.  Замечательно тагарское искусство, представленное в наскальных изображениях и богатейшем высокохудожественным бронзовым литьем. Для него характерны монументальность, отсутствие вычурности, изображение одиночных фигур животных, отсутствие сцен борьбы животных, так как автохтонна и возникла на основе Карасукской культуры (каменоложского её этапа, или, иначе говоря, Лугавской).  В антропологическом материале, в меньшей степени в материальной и духовной сфере, наблюдаются элементы предшествующих и соседних культур, нуждающиеся в объяснении. Хронология Тагарской культуры, по М.П. Грязнову, выглядит следующим образом: баиновский этап — VII–VI вв. до н. э., подгорновский этап — VI–V вв. до н. э., сарагашенский этап — IV–III вв. до н. э., тесинский — II–I вв. до н. э. Большая часть древних памятников в Хакасии — курганы. Это разнообразные захоронения древних цивилизаций. Некоторые незначительны и малозаметны. Их может распознать только специалист. Другие, располагаясь на возвышенностях, представляют собой нагромождение покосившихся от времени столбообразных камней. Но значительная их часть — это курганы с земляной насыпью, у основания которой выступают каменные стелы. Они разбросаны по всем степным и лесостепным просторам Хакасии. Наверное, нет ложбины и долины, где их не встретишь. Вид курганной степи будоражит воображение любого наблюдателя. Курганом является погребальное сооружение, обязательно имеющее две части: внешнюю, заметную на поверхности, и внутреннюю. Как наружное, так и внутреннее устройство курганов весьма разнообразно. Археологические раскопки показывают, что много тысяч лет назад люди, населявшие территорию теперешней Хакасии, занимались охотой, рыболовством, скотоводством и земледелием, в том числе орошаемым; добывалась руда, и была развита примитивная металлургия. Значительного расцвета древние народы Минусинской котловины достигли в VII — VIII вв. н. э., когда здесь было древнехакасское (кыргызское) государство. Но затем это государство было опустошено нашествием монголо-татарских полчищ Чингисхана, потеряло свою независимость и пришло в упадок. Хакасы забросили земледелие и стали скотоводами-кочевниками. |