Противомикробные мероприятия

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

|

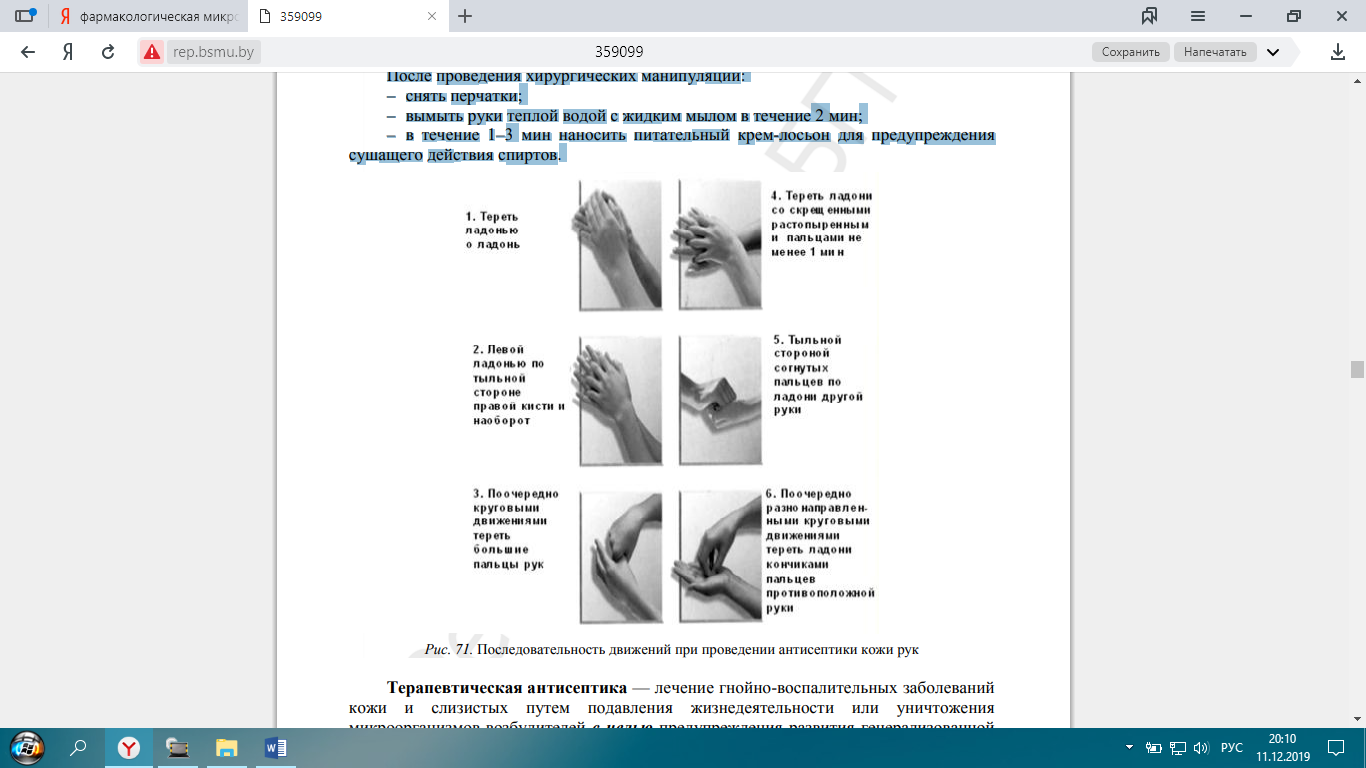

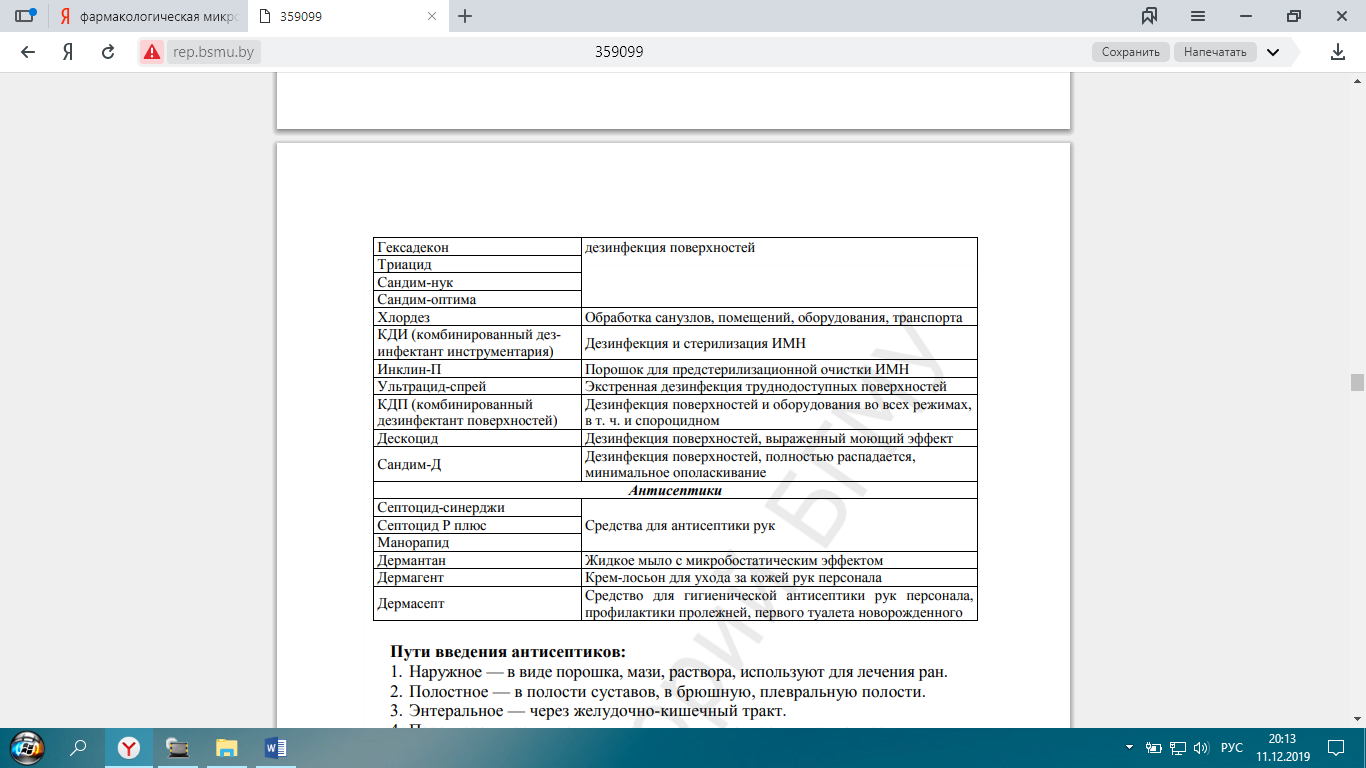

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Противомикробные мероприятия — совокупность способов уничтожения, подавления жизнедеятельности, снижения численности популяций и ограничения миграции потенциально патогенных для человека микроорганизмов в целях профилактики и лечения инфекционных заболеваний. К противомикробным мероприятиям, оказывающим прямое повреждающее действие на микроорганизмы, относят стерилизацию, дезинфекцию, антисептику и химиотерапию. Понятия стерилизация и дезинфекция следует применять к абиотическим объектам внешней среды. Стерилизация является наиболее надежным и полным противомикробным мероприятием. При стерилизации погибают все микроорганизмы, в т. ч. споры, при дезинфекции происходит снижение численности микроорганизмов и уничтожение потенциально патогенных для человека микроорганизмов. Понятие следует использовать, когда речь идет об обработке интактных и поврежденных участков кожи и слизистых оболочек, а также полостей. Химиотерапия предполагает использование химических веществ специфического действия (антимикробных или цитостатических), действующих во внутренней среде организма для лечения инфекций, гельминтозов и опухолей. Асептика является самым емким понятием и включает все виды противомикробных мероприятий (прямые, косвенные и комбинированные). Следует заметить, что в некоторых учебниках по хирургии терапевтическая антисептика трактуется как антисептика, а профилактическая антисептика как асептика. С микробиологических позиций такая трактовка является неверной. СТЕРИЛИЗАЦИЯ Стерилизация (обеспложивание) (от лат. sterilis — бесплодный) — совокупность физических, химических и механических способов полного освобождения объектов внешней среды от вегетативных и покоящихся форм патогенных микроорганизмов. В медицинской практике стерилизуют медицинский инструментарий и аппаратуру, перевязочный и шовный материал, инъекционные растворы, дренажи, эндопротезы, трансплантаты, маски, халаты, белье, питательные среды, лабораторную посуду. В первую очередь принимаются во внимание преимущества способа стерилизации и способность стерилизуемого изделия выдерживать воздействие параметров обработки. Цели стерилизации: – предупреждение заноса микроорганизмов в организм человека при медицинских вмешательствах; – создание и поддержание безмикробной (гнотобиотической) среды; – исключение микробного обсеменения (контаминации) питательных сред, культур клеток, реагентов при лабораторных исследованиях; – предупреждение микробной контаминации и биодеградации (разрушения) лекарственных и диагностических материалов, продуктов. СПОСОБЫ Различают физические, химические и механические способы стерилизации. Физические способы стерилизации. С целью стерилизации могут быть использованы различные факторы физического воздействия на микроорганизмы. Чаще используют высокую температуру, давление, радиационное и инфракрасное излучение. I. Прокаливание в пламени горелки или спиртовки (фламбирование) в течение 30–60 с. Так стерилизуют бактериологические петли (раскаляют до красного цвета в верхней части пламени), горлышки пробирок, кончики пинцетов и ножниц, препаровальные иглы, предметные стекла. Гибель микрорганизмов происходит в результате сгорания клеток. II. Кипячение используют для стерилизации металлических инструментов, стеклянных изделий, резиновых трубок, пробок. При 100 ºС вегетативные формы микроорганизмов и большинство вирусов погибают в течение нескольких минут. Споры бацилл и клостридий выдерживают кипячение в течение нескольких часов, вирус гепатита В — около часа. Кипячение приводит к коррозии металла, острые поверхности быстро тупятся, зеркала темнеют. III. Паровой способ самый распространенный (до 90 %) в медицинских учреждениях. Так стерилизуют медицинские инструменты, перчатки, халаты, белье, перевязочные материалы, лабораторную посуду, питательные среды для выращивания микроорганизмов. Чаще стерилизующим агентом является водяной пар под избыточным давлением. Он глубоко проникает в стерилизуемые материалы и быстро уничтожает микроорганизмы в результате коагуляции их белковых структур. По сравнению с сухожаровой стерилизацией автоклавирование более эффективно, т. к. теплоемкость водяного пара больше теплоемкости сухого воздуха при той же температуре. Обязательным условием эффективной стерилизации является одновременное сочетание следующих факторов: температуры, давления, времени и наличия водяного пара в качестве стерилизующего агента. Паровые стерилизаторы называются автоклавами. Автоклавирование проводит специально подготовленный специалист, т. к. работа по обслуживанию аппарата, работающего под давлением, требует подготовки и строгого соблюдения правил техники безопасности. Для стерилизации термолабильных материалов (например, сложных питательных сред) используют дробную стерилизацию текучим паром при неплотно закрытой дверце автоклава. Она предполагает 3–4-кратное повторение следующего цикла: материал обрабатывают 30–60 минут текучим паром в автоклаве при температуре 100 ºC или выдерживают на водяной бане при 80 ºC, затем на сутки помещают в термостат при 37 ºC. Во время нахождения в термостате не успевшие погибнуть споры бактерий прорастают в вегетативные формы, которые погибают при следующем цикле обработки. Тиндализация — более мягкий вариант дробной стерилизации, используют для стерилизации еще более термолабильных объектов. При этом стерилизуемый объект 5–6 дней подряд выдерживают при температуре 56–60 ºC, в промежутках ставят в термостат для прорастания спор. Тиндализация/дробная стерилизация неэффективна в отношении прионов. Недостаток парового способа стерилизации связан с тем, что пар превращается в конденсат, вызывающий коррозию металла инструментов, а также увлажняет материалы, что увеличивает риск их реинфицирования. IV. Воздушный способ. Стерилизация металлических инструментов сухим горячим воздухом проводится в сухожаровых шкафах («сухожарах»). Режимы стерилизации включают температуру и время. Сухой горячий воздух не увлажняет изделия, а значит, не вызывает коррозии металла инструментов. Недостатки воздушного способа стерилизации связаны с физическими свойствами сухого горячего воздуха: – вызывает высыхание бактериальных клеток, в результате скорость их гибели замедляется; – эффективность стерилизации уменьшается, если из-за неправильной загрузки инструментов образуются воздушные прослойки, в которых температура оказывается ниже (теплопроводность воздуха меньше, чем пара). Поэтому сухожаровые шкафы оборудуются внутренними вентиляторами для принудительной циркуляции воздуха; – при длительной экспозиции может вызвать обугливание стерилизуемых материалов, поэтому стерилизацию сухим жаром используют для изделий из термостабильных материалов (стекла, металла), а также для гидрофобных веществ (масел). VI. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 260 нм используется для стерилизации воздуха помещений (в операционных, боксах), и жидкостей (молока, соков, воды). Источником УФО являются бактерицидные и кварцевые лампы. Воздействие УФ-лучей должно быть непосредственным, т. к. они обладают слабой проникающей способностью и не проходят через обычное стекло, белую бумагу. Длительная работа ламп снижает интенсивность излучения, поэтому облучение целесообразно вести с перерывами. Срок облучения 30–60 мин. УФ-лучи могут вызвать отек слизистой глаз, поэтому не следует находиться в помещении с включенными лампами. VII. Радиационный способ. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации является γ- и β-излучение. Наиболее широко используется γ-излучение, обладающее высокой проникающей способностью (обычно изотоп кобальта-60, реже изотоп цезия-137). Крайне редко используются β-излучающие изотопы, так как βизлучение обладает гораздо меньшей проникающей способностью. Эффективность радиационной стерилизации зависит от общей дозы излучения и не зависит от времени. Средняя летальная доза для микроорганизмов всегда одинакова, проводится ли облучение при низкой интенсивности в течение длительного промежутка времени или недолго при высокой интенсивности излучения. Доза 25 кГр (2,5 Мрад) надежно гарантирует уничтожение высокорезистентных споровых форм микроорганизмов. Температура стерилизуемых изделий в ходе стерилизации не повышается. Радиационный метод используется для высокоэффективной промышленной стерилизации изделий, не выдерживающих высоких температур: одноразовых изделий из полимерных материалов (шприцев, капельниц, катетеров), режущих инструментов, шовного и перевязочного материала, некоторых лекарственных препапрепаратов. Могут быть простерилизованы большие партии материалов в упакованном виде. Процесс стерилизации автоматизирован. В ЛПУ радиационная стерилизация не применяется в связи с высокой стоимостью установок и по соображениям техники безопасности. VIII. Инфракрасное излучение создает в рабочей камере малогабаритного стерилизатора температуру (200 ± 30) ºС. Полный цикл стерилизации инструментов в неупакованном виде занимает в инфракрасном стерилизаторе от 10 до 25 мин (в зависимости от инструментов), включая этапы выхода на режим и охлаждение. Недостатки инфракрасной стерилизации: – отсутствие возможности стерилизовать инструменты упакованными; – ограниченная приемлемость из-за повреждающего действия на полимерные материалы (пластмассу, резину и т. д.); – химические средства контроля работы инфракрасных стерилизаторов отсутствуют. IX. Воздействие высокочастотным ультразвуком приводит к образованию пены из мельчайших пузырьков газа, находящихся в растворенном состоянии в ЦП клетки. Это приводит к разрыву КС и гибели микроорганизмов. Ультразвуком стерилизуют соки. Химические способы стерилизации. Химические вещества используются для низкотемпературной стерилизации крупногабаритных предметов, а также термочувствительных материалов и оборудования, которые приходят в негодность при других методах стерилизации. I. Газовый способ применяется для стерилизации крупногабаритных изделий, а также термолабильной медицинской аппаратуры и изделий из резины и пластмассы (эндоскопы и принадлежности к ним, диализаторы, катетеры). Используются химические соединения, обладающие безусловным спороцидным действием: окись этилена, бромистый метил, смесь окиси этилена и бромистого метила. При газовой стерилизации необходимо строго контролировать температуру, влажность, концентрацию стерилизующего газа, давление и экспозицию. Это возможно только при наличии оборудования с автоматическим прохождением цикла. Недостаток газовой стерилизации состоит в том, что газы могут вступать в химическую реакцию с материалами изделий, образуя токсичные и канцерогенные соединения. Поэтому после газовой стерилизации необходима дегазация — удаление со стерильных изделий остатков примененного средства в специальных аэраторах в течение 2 ч. II. Жидкостная стерилизация растворами химических соединений (стерилянтами) применяется для стерилизации термолабильных медицинских инструментов, шовного материала, перчаток, оптических приборов, для хранения игл, инструментов. Для проведения стерилизации рекомендованы средства, эффективные: – при комнатной температуре: кислородсодержащие (6–90 % перекись водорода) и хлорсодержащие («Дезоксон–1»), а также 96%-ный этиловый спирт; – повышенной (до 40–50 ºС) температуре: альдегиды (2%-ный глутаральдегид, формальдегид, 0,55%-ный ортофталевый альдегид). Стерилизация растворами химических соединений проводится в стерильных емкостях из стекла, металлов, термостойких пластмасс при полном погружении изделий в раствор при их свободной раскладке. Во избежание разбавления рабочих растворов, используемых для стерилизации, погружаемые в них изделия должны быть сухими. Для стерилизации тепло- и температурочувствительных предметов, таких как жесткие эндоскопы, используется 35–90 % перекись водорода. Самое большое преимущество перекиси водорода в качестве стерилянта — короткое время цикла: использование высоких концентраций перекиси водорода позволяет сократить время цикла стерилизации в современных установках до 28 мин. Перекись водорода может быть смешана с муравьиной кислоты в устройствах для стерилизации эндоскопов. Альдегиды. Стерилизация формальдегидом проводится при температуре 60–80 ºС в течение 60 мин. Многие вакцины стерилизуют формальдегидом, но его нельзя использовать для стерилизации оптических инструментов, эндоскопической аппаратуры, имплантатов. Для стерилизации инструментов также используется 0,2%-ная уксусная кислота. Для консервирования сывороток и жидких вакцин применяют 0,01%-ный мертиолят натрия. Антибиотики добавляют в питательные среды при проведении вирусологических и иммунологических исследований. Ионы серебра оказывают токсическое действие на некоторые бактерии, вирусы, водоросли и грибы благодаря олигодинамическому действию серебра. Однако тестирование и стандартизация этого метода стерилизации затруднительны. Прионы обладают высокой резистентностью к химической стерилизации, поэтому в отношении них самыми эффективными являются хлор и гидроксид натрия. Недостатки стерилизации растворами химических соединений: – к стерилизации необходимо готовиться так же, как к работе в операционной (стерильные халат, перчатки, бахилы, маска). Помещение должно быть оборудовано по типу бактериологического бокса; – по окончании процесса необходима нейтрализация стерилизующего раствора стерильной дистиллированной водой; – химические средства часто имеют короткий срок годности, вызывают коррозию инструментов; необходимо использовать вещества, химически совместимые с обрабатываемыми объектами; – невозможность стерилизовать упакованные изделия; – трудность контроля эффективности обработки; – использование химических стерилянтов создает новые проблемы для безопасности труда: многие химические стериляны летучи и токсичны при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Исходя из этого растворы химических средств целесообразно использовать для стерилизации только в тех случаях, если применение других разрешенных методов стерилизации не возможно. III. Плазменная стерилизация. Плазма — продукты распада пероксида водорода, образующиеся под воздействием электромагнитного излучения. Плазменная стерилизация проводится при температуре 46–50 ºС в течение 54–72 мин. Плазменные стерилизаторы могут быть использованы как при централизованной, так и при децентрализованной системе организации стерилизации Недостатки плазменной стерилизации: – не подлежат стерилизации плазмой изделия из целлюлозы, полиамида, каучука, порошки, жидкости, хирургическое белье, перевязочный материал; – малодоступный метод для широкого применения в ЛПУ из-за высокой стоимости оборудования. Использование плазменного метода наиболее приемлемо для стерилизации уникальных термолабильных изделий, имеющихся в единичном экземпляре и используемых неоднократно в течение рабочего дня. Для повседневной рутинной стерилизации стоит выбрать более доступный и дешевый метод; – отсутствуют общепризнанные международные стандарты для данного метода. IV. Озоновая стерилизация. Озон является сильным окислителем. В течение многих лет озон используется на промышленных объектах для стерилизации питьевой воды и воздуха, а также для дезинфекции поверхностей. Недавно он был предложен для стерилизации в медицине. Стерилизация производится в специальных аппаратах озоно-воздушной смесью, продуцируемой генератором озона из атмосферного воздуха. Недостатки озоновой стерилизации: – окислительная способность озона ограничивает его спектр применения. При контакте с озоном могут повреждаться изделия из стали, меди, резины; – озон токсичен, а имеющиеся сегодня аппараты не позволяют обезопасить персонал от контакта с ним; – озон нестабилен; – разработка режимов стерилизации применительно к конкретным изделиям оказалась проблематичной из-за ограничений в возможностях созданных образцов аппаратов. Механическая стерилизация. Механическая стерилизация (фильтрование) предполагает пропускание стерилизуемого материала через фильтры, механическое задерживание клеток микроорганизмов и адсорбцию их в порах фильтра. Фильтрование применяется для получения небольшого количества стерильных растворов. Фильтрованием можно стерилизовать термолабильные жидкости (лекарственные препараты; питательные среды, содержащие белки и витамины) и воздух (при проведении иммунологических и вирусологических исследований). Для достижения лучших результатов стерилизация жидкостей фильтрованием проводится в ламинарных боксах, в которых воздух также фильтруется. СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Этапы процесса стерилизации инструментов и ИМН: – дезинфекция; – предстерилизационная очистка; – загрузка стерилизатора; – собственно стерилизация; – сушка; – контроль качества стерилизации; – хранение стерилизованных материалов. Дезинфекция может проводиться физическими или химическими методами. Физические методы дезинфекции: – кипячение в дистиллированной воде в течение 30 мин с момента закипания либо в течение 15 мин при добавлении 2%-ного натрия двууглекислого; – воздействие сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при 120 ºC в течение 45 мин (можно дезинфицировать только инструментарий, не загрязненный белковыми и жировыми загрязнениями); – автоклавирование при 110 ºC в течение 20 мин (предпочтительный метод). Химический метод дезинфекции является наиболее распространенным. Однако применение химических дезинфектантов влечет возможность появления аллергических реакций у персонала и развития резистентности у микроорганизмов. При проведении химической дезинфекции необходимо учитывать следующие обстоятельства: – промывка изделий под проточной водой до дезинфекции не допускается, т. к. аэрозоль, образующийся в процессе мытья, может инфицировать лиц, занимающихся обработкой, а также контаминировать поверхности помещений; – если необходима предварительная очистка инструментов от видимых загрязнений, то она проводится в специальной емкости, а «промывные воды» дезинфицируются перед сливом в канализацию; – сразу после использования изделия полностью погружают в емкость с дезинфектантом. ДЕЗИНФЕКЦИЯ Дезинфекция (обеззараживание) (от лат. de — устранение и греч. infectio — заражение) — совокупность химических, физических и механических способов полного, частичного или селективного уничтожения потенциально патогенных для человека микроорганизмов на абиотических объектах внешней среды с целью предупреждения передачи возбудителей заболеваний от больных и микробоносителей здоровым людям (для разрыва пути передачи возбудителей). Дезинфекция подразделяется на профилактическую и очаговую. Профилактическая дезинфекция проводится в местах общего пользования и скопления людей независимо от эпидемической обстановки, при отсутствии выявленных больных. При ее выполнении исходят из предположения, что инфекционный больной мог быть или есть, но остался не выявленным. Цель профилактической дезинфекции — резкое снижение численности популяций потенциально патогенных для человека микроорганизмов на объектах внешней среды. Объекты профилактической дезинфекции: неинфекционные ЛПУ; детские учреждения; учреждения образования; места общего пользования и массового скопления людей (вокзалы, транспорт, зрелищные учреждения, общежития, гостиницы, рынки); предприятия пищевой промышленности, учреждения торговли пищевыми продуктами и общественного питания; водопроводные сооружения; парикмахерские, бани, душевые, бассейны; предприятия хранения и переработки животного сырья. В ЛПУ особое внимание обращают на дезинфекцию инструментария, белья, предметов ухода, воздуха, выделений от больных. Профилактическую дезинфекцию проводят либо сами организации, либо, на хоздоговорных началах, центры профилактической дезинфекции или дезинфекционные отделы территориальных ЦГЭ. Организации проводят профилактические дезинфекционные мероприятия, когда их необходимо выполнять постоянно и непрерывно (дезинфекция питьевой воды, пастеризация молочных продуктов, обработка воды в бассейнах, вентиляция в кинотеатрах, спортзалах). Дезинфекционные учреждения санитарно-эпидемиологической службы при этом осуществляют методические и контрольные функции. В случаях, когда профилактическая дезинфекция носит разовый или периодический характер, она проводится по договорам силами и средствами центров профилактической дезинфекции или дезинфекционных отделов территориальных ЦГЭ (например, дезинфекция производственных помещений после капитального ремонта, периодическая дезинфекция на рынках). СПОСОБЫ Различают физические, химические и механические способы дезинфекции. Химическая дезинфекция в современных условиях имеет наибольшее применение и предполагает использование химических средств дезинфекции (дезинфектантов). Сегодня используется более 400 дезинфектантов. Требования к дезинфектантам: 1. Широкий спектр действия. Расширить антимикробный спектр действия дезинфектанта позволяет сочетание нескольких химических агентов в результате аддитивного или потенцирующего эффекта. 2. Микробоцидный эффект. 3. Хорошая растворимость в воде и образование с ней или с воздухом стойких активных растворов, суспензий, эмульсий, аэрозолей, туманов. 4. Отсутствие возникновения резистентности больничной флоры к данному препарату; для этого концентрация дезинфектанта препарата должна превышать как минимум в 3 раза минимальную эффективную концентрацию, полученную в эксперименте. 5. Безопасность применения для персонала и пациентов (низкая токсичность и аллергенность, отсутствие неприятного запаха, воспламеняемости и взрывоопасности). Следует помнить, что после окончания дезинфекции влажные поверхности подсыхают, органические вещества концентрируются в объеме пористых материалов и на гладких поверхностях, превращаются в тончайшую пленку и с малой интенсивностью выделяют свои молекулы в воздух помещения. Формирующийся при этом аэрозоль дезинфектанта часто не обладает запахом, что создает иллюзию его безвредности. В процессе дыхания, а также через кожу и слизистые оболочки эти молекулы попадают в организм человека и продолжают выполнять свою главную рабочую функцию — подавление жизнедеятельности клеток, но уже в организме человека. 6. Сохранение активности в обеззараживаемой среде определенный период времени 7. Высокая скорость действия (малая экспозиция). 8. Температура рабочей формы дезинфектанта не ниже 20 ºС. 9. Отсутствие повреждающего действия на обеззараживаемые объекты (не должны вызывать коррозию металлов). 10. Экологическая безопасность. 11. Длительность хранения без потери активности. 12. Простота в приготовлении, применении (желательна готовность к употреблению без предварительной активации или смешивания с другими компонентами) и утилизации отработанного раствора. 13. Невысокая стоимость. 14. Для бытовых дезинфектантов — потребительские качества (моющие, чистящие, отбеливающие) и возможность применения без средств защиты. 15. Дезинфектанты, используемые в учреждениях здравоохранения, должны быть обязательно зарегистрированы в Министерстве здравоохранения РФ. Следует заметить, что на сегодняшний день ни один из применяемых дезинфектантов не обладает всеми перечисленными свойствами, поэтому ведется постоянный поиск новых препаратов. Дезинфицирующие средства создают при составлении композиционных препаратов, в которые с целью направленного изменения свойств (снижения токсичности, увеличения растворимости, придания моющих свойств) включаются, кроме дезинфицирующей основы, другие ингредиенты. АНТИСЕПТИКА Антисептика (от греч. anti — против, septicos — гнилостный) — совокупность химических, физических, механических и биологических способов уничтожения или подавления жизнедеятельности потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов на интактных (неповрежденных) или поврежденных коже, слизистых оболочках и в полостях с целью профилактики или лечения инфекционных процессов. Профилактическая антисептика — предупреждение развития инфекционных заболеваний путем резкого снижения численности микроорганизмов на интактных или поврежденных коже, слизистых оболочках и в полостях. Категории профилактической антисептики: 1) гигиеническая антисептика рук; 2) хирургическая антисептика рук; 3) антисептика операционного поля; 4) антисептика свежих неинфицированных ран; 5) антисептика пупочной раны, опрелостей и ссадин кожи новорожденных; 6) предупреждение послеродового мастита, микоза стоп, инфекций кожи и слизистых оболочек. Руки медицинских работников могут быть фактором передачи патогенных и УП микроорганизмов. Она представлена патогенными и УП микроорганизмами (кишечная палочка, клебсиеллы, псевдомонады, сальмонеллы, кандиды, адено- и ротавирусы и др.), характерными для определенного профиля медицинского учреждения. Требования к проведению антисептики кожи рук: – втирать антисептик только в сухую кожу; – избегать излишков антисептика, для чего необходимо использовать локтевые настенные дозаторы; – не применять салфетки, губки, тампоны и иные предметы для нанесения препарата; – чередовать использование антисептиков, содержащих активно действующие вещества с разными механизмами антимикробного действия; – тщательно выполнять технику проведения обработки; – соблюдать последовательность действий, дозировку препарата и экспозиции обработки на каждом этапе; – использовать спиртовые антисептики на основе этанола, композиций этанола с другими спиртами (изопропанол, пропанол, бутандиол) и другими активно действующими веществами — бигуаниды, ЧАС. Гигиеническая антисептика кожи рук предусматривает удаление или уничтожение транзиторной популяции микроорганизмов. Показания к проведению гигиенической антисептики кожи рук: – перед началом работы; – до и после контакта с больными инфекционными заболеваниями известной или предполагаемой этиологии; – контакт с выделениями больных; – до и после мануальных и инструментальных исследований и вмешательств, не связанных с проникновением в стерильные полости; – после посещения бокса в инфекционных стационарах и отделениях; – после посещения туалета; – перед уходом домой. Этапы гигиенической антисептики кожи рук: – вымыть руки теплой проточной водой с нейтральным мылом, тщательно высушить; – из дозатора настенного нанести антисептик на сухие кисти рук в количестве 3 мл; – тщательно втирать антисептик в ладонные, тыльные и межпальцевые поверхности кожи рук в течение 30–60 с до полного высыхания, строго соблюдая последовательность движений; – в течение 1–2 мин наносить питательный крем-лосьон для предупреждения сушащего действия спиртов (в конце рабочей смены — обязательно).  Терапевтическая антисептика — лечение гнойно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых путем подавления жизнедеятельности или уничтожения микроорганизмов-возбудителей с целью предупреждения развития генерализованной инфекции. Необходимо также предупредить повторное попадание микроорганизмов в патологический очаг и развитие суперинфекции и вторичной инфекции. Этапы терапевтической антисептики: 1. Очистка места нанесения антисептика от крови, пота, слизи, слущенного эпителия, грязи, пыли, инородных частиц. Некротические массы и нежизнеспособные ткани содержат инородные частицы и множество микроорганизмов, плохо кровоснабжаются и поэтому не обеспечивают защиту организма от возбудителей. 2. Хирургическая обработка раны, дренирование абсцессов с целью удаления из них гноя. 3. Внесение антисептического препарата (желательно предварительно выделить возбудителя и определить спектр его чувствительности к антисептикам). 4. Изоляция обработанного участка от повторного внесения микроорганизмов путем наложения повязки (ватно-марлевой или мазевой). Для улучшения местного кровообращения и экссудации применяют подогрев влажных повязок. 5. Вспомогательные мероприятия — иммобилизация пораженной области, создание ее приподнятого положения для обеспечения хорошего оттока венозной крови и лимфы и уменьшения воспалительного отека и боли. СПОСОБЫ Способы антисептики: химические, физические, механические, биологические. Химическая антисептика (используется чаще) — уничтожение микроорганизмов с помощью различных химических веществ и препаратов, оказывающих бактерицидное действие. Требования к антисептикам: 1) определенный спектр действия: широкий — при хирургической антисептике, узкий — при терапевтической (когда известен вид микроорганизма-возбудителя и спектр его чувствительности); 2) высокая противомикробная активность (действие в малых концентрациях) и быстрота достижения эффекта (в течение 30 с); 3) микробицидный эффект (гибель) или микробостатический (задержка роста и размножения микроорганизмов) эффект; в большинстве случаев достаточно микробостатического эффекта, микробицидный эффект нужен при антисептике рук хирурга и операционного поля, а также у иммунодефицитных пациентов; 4) хорошая растворимость в липидах, плохая или умеренная — в воде; 5) не должны снижать противомикробную активность в присутствии биоорганических субстратов, в процессе стерилизации и хранения; должны быть устойчивыми к свету и температуре; 6) применение комплексных и комбинированных препаратов допустимо, если совокупный эффект носит аддитивный либо потенцирующий характер, а побочное действие не усиливается. Например, при наличии в ране остатков перекиси водорода хлорофиллипт выпадает в осадок, поэтому после промывания раны перекисью водорода, рану следует промыть стерильным изотоническим раствором хлорида натрия и только после этого внести хлорофиллипт. 7) определенное время действия: короткое при профилактической антисептике, длительное — при хирургической; 8) отсутствие повреждающего действия на организм человека (общетоксического, органотропного, аллергенного, мутагенного, онкогенного, тератогенного, раздражающего, дисмикробиотического). Однако это требование не может быть соблюдено в полной мере почти ко всем антисептикам; 9) не должны окрашивать кожу, пачкать перевязочный материал, белье, издавать запах; 10) невысокая стоимость; 11) экологическая чистота. Следует помнить, что антисептики при длительном хранении часто обсеменяются и сами могут служить факторами передачи, особенно псевдомонасинфекции. Для профилактики подобного рода осложнений рекомендуется использование антисептиков, приготовленных ex tempore. Антисептики должны быть обязательно зарегистрированы в Министерстве здравоохранения РФ. Фармакопея насчитывает около 30 тысяч наименований химических антисептиков. Группы химических антисептиков: 1. Галоиды (препараты йода, хлора, фтора). Фтор в чистом виде не используется из-за ядовитости, но широко применяется для активизации других антисептиков, т. к. введенный в молекулу атом фтора значительно повышает активность препарата. Более широко, как менее токсичные, используют препараты йода: водные 1%- ные растворы йодоната, йодинола, йодопирона; йокс; спиртовой 5%-ный раствор. Для обработки ссадин, краев ран используют 5%-ный спиртовой раствор йода, хотя его применение ограничено из-за ожогов, особенно у детей и блондинов. 2. Окислители (перекись водорода и перманганат калия) особенно эффективны при анаэробных инфекциях. Для промывания ран, полости рта, ушей, спринцеваний используют 3%-ный раствор перекиси водорода. Антисептическое действие объясняется как сильным окислительным действием, так и вспенивающим эффектом (не заливать в полости!). При контакте с раной перекись водорода разлагается с освобождением кислорода, образуется обильная пена, которая вымывает гной и некротические ткани из ран и полостей. Сильным антисептическим действием обладает 6%-ная перекись водорода, которую используют для местного лечения только при анаэробной инфекции. Пергидроль содержит около 30 % перекиси водорода, используется для приготовления раствора первомура. Перманганат калия применяется только местно, т. к. отмечается высокий прижигающий и дубящий кожу эффект. Слабые растворы используют для промывания ран (0,1%-ный раствор) и полостей (0,01%-ный раствор). Газообразный кислород (без избыточного давления) используют для лечения гнойных ран, трофических язв, ожогов. При гипербарической оксигенации (с избыточным давлением кислорода в барокамере 1–3 атм) достигается активизация процессов регенерации при воспалениях и атрофических изменениях. 3. Слабые неорганические (борная) и органические (муравьиная, налидиксовая, пипемидиновая, бензойная, салициловая) кислоты. Борная кислота (в виде 3%-ных водных и спиртовых растворов, мазей, присыпок) используется для лечения различных гнойно-воспалительных процессов, т. к. она активна против Грам– микрофлоры, особенно синегнойной палочки и протея. Муравьиная кислота — применяется для приготовления раствора первомура. Ацетилсалициловая кислота и ее аналоги обладают противовоспалительным действием. Местно ее используют в виде 1%-ных водных и спиртовых растворов, присыпок, 40%-ных мазей. Налидиксовая и пипемидиновая кислоты входят в состав многих лекарственных форм. 4. Слабые щелочи (аммиак, бура, гидрокарбонат натрия). 5. Соли тяжелых металлов: серебра (нитрат серебра, колларгол, протаргол), меди (сульфат меди), цинка (сульфат цинка), ртути (ртутная мазь), висмута (ксероформ). Наиболее активными антисептиками являются препараты серебра. Нитрат серебра используют для промывания гнойных ран и мочевого пузыря (0,03–0,1%-ный водный раствор), для промывания ран, полостей, спринцеваний, наложения повязок, полоскания горла и полости рта, в офтальмологии (0,5–1%-ный раствор), для прижигания избыточных грануляций ран (1–2%-ные растворы), для лечения гнойных ран, ожогов, отморожений (1– 2%-ные мази), для обработки внутренних свищей (10%-ный раствор). В хирургической практике применяют мази и пасты оксида цинка для защиты кожи при свищах, лечения трофических язв, дерматитов, микозов (паста Теймурова, паста Лассара). Лечение геморроя, трещин заднего прохода проводят свечами комплексного состава («Нео-анузол»). 6. Спирты (этиловый и поливинилбутиловый). Этиловый спирт используют для обработки краев ран, рук хирурга и операционного поля, кожи больного при инъекциях, а также для лечения заболеваний, особенно в дерматологии и оториноларингологии. 96%-ный спирт обладает дубящим действием на микроорганизмы и коагулирующим — на кожу, сохраняя микрофлору в порах кожи, поэтому его применение ограничено. 70%-ный спирт глубоко проникает в кожу, растворяя жиры в сальных железах, на микроорганизмы действует бактерицидно. Этиловый спирт применяют также с другими антисептическими добавками (фурациллин, борная кислота, ацетилсалициловая кислота, хлоргексидин и др.), что усиливает его собственные антисептические свойства. 7. Альдегиды (формальдегид): уротропин, формалин, формальдегид, лизоформ. 8. Фенолы: резорцин, бесалол, деготь березовый, линимент бальзамический по Вишневскому, карболовая кислота, ихтиол. 9. Красители: бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, этакридинлактат (риванол). Сами красители — слабые антисептики, действуют в основном на кокковую микрофлору. Активность их усиливается за счет растворителя — 70%-ного спирта, хотя широко применяют и водные растворы. Препараты не раздражают ткани и слизистые, вызывают их подсушивание, что особенно важно при экссудативных воспалениях. Спиртовые (1–3%-ные) растворы применяют для обработки краев ран, ссадин, язв. Водные растворы используют в разведении 1:5000. 10. Детергенты (хлоргексидин, этоний, октенидин) — сильнодействующие поверхностноактивные соединения, самые активные антисептики местного действия против всех микроорганизмов, включая вирусы и грибы. Кроме того, они обладают местным антитоксическим действием, связывая токсины стафилококка. На основе детергентов готовят пленкообразующие препараты («Церигель»), мази («Этоний»), которые обладают местно-анестезирующим действием и стимулируют заживление ран, язв, ссадин. 11. Димексид (диметилсульфоксид) — наружное средство для местного применения при воспалительных процессах, хорошо проникает через биологические мембраны. Оказывает анальгетическое и противовоспалительное действие. Применяют как в неразведенном, так и в виде 10–70%-ных водных растворов. В стоматологии используют 10%-ный раствор димексида в комбинированных пастах для наложения лечебных повязок при лечении глубокого кариеса, а также для обезболивания при препарировании кариозной полости. 12. Производные тиосемикарбазона (амбазон (фарингосепт)) обладают сильным бактериостатическим действием в отношении стрептококков и пневмококков, местным противовоспалительным и обезболивающим действием. Их применяют в виде сублингвальных таблеток для местного лечения заболеваний полости рта и гортани (ангин, тонзиллитов, стоматитов, гингивитов, фарингитов), в послеоперационном периоде после тонзиллэктомии и экстракции зубов. 13.Фалиминт (ацетиламинонитропропоксибензен) оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, антисептическое и слабовыраженное местноанестезирующее действие. Устраняет непродуктивный раздражающий кашель, при рассасывании создает чувство прохлады в полости рта и глотке. Применяют при воспалительных заболеваниях дыхательных путей (тонзиллите, фарингите, ларингите); при подготовке к инструментальным исследованиям полости рта и зева, снятию слепков и примерке зубных протезов. 14. Антисептики природного происхождения обладают высокой антибактериальной активностью, противовоспалительными свойствами, дают умеренный обезболивающий эффект, активизируют регенерацию слизистых оболочек. Используют: – продукты переработки нефти (нафталанская нефть); – минеральные масла и бальзамы (березовый деготь, ихтиол, цигерол, цитраль); – спиртовые настойки и отвары растений (календулы, эвкалипта, прополиса): ротокан, новоиманин (из зверобоя), натрия уснинат (из лишайников), хлорофиллипт (из листьев эвкалипта). Хлорофиллипт обладает антибактериальной активностью в отношении антибиотикорезистентных штаммов стафилококков; – эфирные масла (гвоздичное, мятное); – фитонциды (чеснока, лука (аллилчеп)).   Пути введения антисептиков: 1. Наружное — в виде порошка, мази, раствора, используют для лечения ран. 2. Полостное — в полости суставов, в брюшную, плевральную полости. 3. Энтеральное — через желудочно-кишечный тракт. 4.Парентеральное — подкожное, внутримышечное, внутривенное. 5. Эндоскопическое — через бронхоскоп в бронхи, в полость абсцесса легкого, через фиброскоп — в пищевод, желудок, 12-перстную кишку. 6. Эндолимфатическое — в лимфатические сосуды и узлы. 7. Местное — при воспалительных процессах в гастроэнтерологии (под брюшину, в корень брыжейки) и в гинекологии. Физическая антисептика основана на использовании текучести гноя и экссудатов, гигроскопических свойствах перевязочного материала, регенераторных способностях тканей. Антимикробная резистентность тканей усиливается под воздействием физических факторов, используемых в физиотерапии.. |