Протокол от Зав кафедры ндиС АИ. Кузнецов

Скачать 166.5 Kb. Скачать 166.5 Kb.

|

Список вопросов на экзамен по дисциплине «Транспортирование нефти и нефтепродуктов» 1.Общие сведения об автоцистернах. 2.Классификация автоцистерн для нефтепродуктов. 3.Общее устройство автоцистерн для нефтепродуктов. 4.Автомобили-цистерны общей проходимости. 5.Автомобили-цистерны повышенной проходимости. 6.Прицепы и полуприцепы-цистерны. 7.Специальное оборудование автоцистерн. 8.Оборудование цистерны. 9. Насос и его привод. 10. Технологическое и гидравлическое оборудование цистерн. 11. Противопожарное оборудование. 12. Понятие эксплуатации автоцистерн. 13.Подготовка к эксплуатации автоцистерн. 14.Неисправности технологического оборудования и способы их устранения. 15. Общие сведения о железнодорожном транспорте. 16.Классификация цистерн для нефтепродуктов. 17.Общее устройство железнодорожных цистерн. 18. Эксплуатация железнодорожных цистерн. 19.Общие сведения о воздушном транспорте. 20.Общие сведения о трубопроводном транспорте. 21.Классификация магистральных трубопроводов. 22.Основные объекты магистрального трубопровода. ____________________________________________________________ 23. Резервуарный парк начального пункта трубопровода. 24. Линейная часть магистрального трубопровода. В линейную часть нефтепровода входят:

При перекачке высоковязких нефти и нефтепродуктов в состав линейной части трубопроводов входят тепловые станции. 25.Насосно-перекачивающие насосные станции (начальные, промежуточные). В состав насосных перекачивающих станций (НПС) входят здания и сооружения:

В начале нефтепровода находится головная насосная станция (НПС), которая располагается вблизи нефтяного промысла или в конце подводящих трубопроводов, если магистральный нефтепровод обслуживает несколько промыслов или один промысел, разбросанный на большой территории. Головная насосная станция отличается от промежуточных наличием резервуарного парка объемом, равным трехсуточной пропускной способности нефтепровода. Промежуточные насосные станции на границах участков должны располагать резервуарным парком объемом, равным 0,3…1,5 суточной пропускной способности трубопровода и объемом одного перегона трубопровода на случай аварийного освобождения трубопровода от нефти. Все станции оборудуются подпорными насосами. Насосные перекачивающие станции (НПС) на нефтепроводах и продуктопроводах располагаются с интервалом 50…150 км. Оборудуются современные НПС, как правило, центробежными насосами с электрическим приводом, производительность которых достигает 12000 м3/ч. При отсутствии государственных линий электропередач в качестве приводов применяются дизельные двигатели. Конечным пунктом нефтепровода является, как правило, сырьевой пункт НПЗ. Конечными пунктами магистрального трубопровода могут быть перевалочные нефтебазы, с которых нефть различными видами транспорта отгружается на НПЗ на переработку или на экспорт. 26. Запорная арматура. Линейная запорная арматура (краны или задвижки) на газопроводе устанавливается с интервалом 10…30 км в зависимости от рельефа трассы. Предназначена запорная арматура для перекрытия участков в случае аварии или ремонта. С обеих сторон линейного крана или задвижки на газопроводе имеются свечи для выпуска газа в атмосферу при авариях. Задвижки и краны комплектуются воротниковыми фланцами или плоскими фланцами, которые привариваются к трубе. В случае аварии или ремонта этот вид разъемных фланцевых соединений позволяет быстро и просто заменить стальные приварные фланцы. 27.Понятие эксплуатации магистрального трубопровода. 28.Защита трубопровода от коррозии. Все способы, продляющие срок службы трубопровода, можно условно разделить на четыре группы.

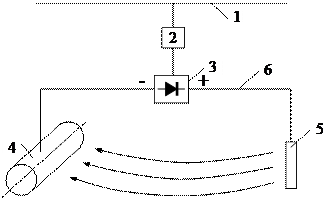

Катодная защита При катодной защите трубопровода положительный полюс источника постоянного тока (анод) подключается к специальному анодному заземлителю, а отрицательный (катод) – к защищаемому сооружению (рис. 2.24).  Рис. 2.24. Схема катодной защиты трубопровода Рис. 2.24. Схема катодной защиты трубопровода

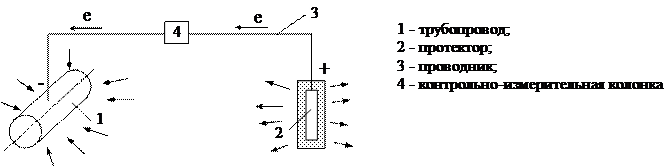

Принцип действия катодной защиты аналогичен электролизу. Под воздействием электрического поля начинается движение электронов от анодного заземлителя к защищаемому сооружению. Теряя электроны, атомы металла анодного заземлителя переходят в виде ионов в раствор почвенного электролита, то есть анодный заземлитель разрушается. На катоде (трубопроводе) наблюдается избыток свободных электронов (восстановление металла защищаемого сооружения). Протекторная защита При прокладке трубопроводов в труднодоступных районах, удаленных от источников электроэнергии, применяется протекторная защита (рис. 2.25).  Рис. 2.25. Схема протекторной защиты Принцип действия протекторной защиты аналогичен гальванической паре. Два электрода – трубопровод и протектор (изготовленный из более электроотрицательного металла, чем сталь) соединяются проводником. При этом возникает разность потенциалов, под действием которой происходит направленное движение электронов от протектора-анода к трубопроводу-катоду. Таким образом, разрушается протектор, а не трубопровод. Материал протектора должен отвечать следующим требованиям:

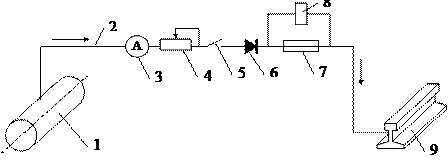

Предъявляемым требованиям в наибольшей степени отвечают магний, цинк и алюминий. Эти металлы обеспечивают практически равную эффективность защиты. Поэтому на практике применяют их сплавы с применением улучшающих добавок (марганца, повышающего токоотдачу и индия – увеличивающего активность протектора). Электродренажная защита Электродренажная защита предназначена для защиты трубопровода от блуждающих токов. Источником блуждающих токов является электротранспорт, работающий по схеме «провод–земля». Ток от положительной шины тяговой подстанции (контактный провод) движется к двигателю, а затем через колеса к рельсам. Рельсы соединяются с отрицательной шиной тяговой подстанции. Из-за низкого переходного сопротивления «рельсы–грунт» и нарушения перемычек между рельсами часть тока стекает в землю. Если поблизости находится трубопровод с нарушенной изоляцией, ток проходит по трубопроводу до тех пор, пока не будет благоприятных условий для возвращения к минусовой шине тяговой подстанции. В месте выхода тока трубопровод разрушается. Разрушение происходит за короткое время, поскольку блуждающий ток стекает с небольшой поверхности. Электродренажной защитой называется отведение блуждающих токов от трубопровода на источник блуждающих токов или специальное заземление (рис. 2.26).  Рис. 2.26. Схема электродренажной защиты 1 - трубопровод; 2 - дренажный кабель; 3 - амперметр; 4 - реостат; 5 - рубильник; 6 - вентильный элемент; 7 - плавкий предохранитель; 8 – сигнальное реле ; 9 – рельс. 29.Диагностика трубопроводов. Диагностирование - определение технического состояния объекта с заданной точностью. Задачами технического диагностирования являются: контроль технического состояния; поиск и контроль динамики развития дефектов; прогнозирования технического состояния Виды диагностики:

Наружное диагностическое обследование трубопроводов проводится с применением нескольких видов обследований:

По данным наружного диагностического обследования трубопровода оформляются результаты контроля в виде протоколов и заключений в составе общего отчёта по комплексному диагностированию с соответствующими выводами и рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации трубопровода. Методы внутритрубной диагностики направлены на определения размеров и месторасположения дефектов в стенках труб, а также на выявление и оценку факторов, оказывающих влияние на возникновение и развития коррозионных процессов.

В основе радиационного метода лежит ионизирующее излучение в форме рентгеновских лучей и гамма-излучения. С одной стороны объекта устанавливают источник излучения – рентгеновскую трубку, с другой – детектор, фиксирующий результаты просвечивания (рентгеновские пленки).

Ультразвуковой метод контроля основан на способности энергии ультразвуковых колебаний распространять с малыми потерями в однородной упругой среде и отражаться от наружной оплошности этой среды. По интенсивности и времени отражения определяется размер и местоположение дефекта. Звуковые волны не изменяют траектории движения в однородном материале. Отражение акустических волн происходит от раздела сред с различными удельными акустическими сопротивлениями. Чем больше различаются акустические сопротивления, тем большая часть звуковых волн отражается от границы раздела сред. Так как включения в металле часто содержат воздух, имеющий на несколько порядков меньшее удельное акустическое сопротивление, чем сам металл, то отражение будет практически полное. Разрешающая способность акустического исследования определяется длиной используемой звуковой волны. Это ограничение накладывается тем фактом, что при размере препятствия меньше четверти длины волны, волна от него практически не отражается. Это определяет использование высокочастотных колебаний — ультразвука. С другой стороны, при повышении частоты колебаний быстро растет их затухание, что ограничивает доступную глубину контроля. Для контроля металла наиболее часто используются частоты от 0.5 до 10 МГц. Применение ультразвукового метода для определения линейной части МГ связано с измерением толщины стенки трубы, выявления слоистости, различных тешен, а также дефектов сварки (непровар, пористость, пустоты, сколы).

Применение разнообразных методик анализа состояния трубопроводных систем часто на заключительном этапе, при выявлении дефектов и недостатков, сопровождается визуальным осмотром с помощью специальной видеосистемы. Диагностика труб изнутри проводится специальными роботами-автоматами, которые передвигаясь по определённым участкам трубопроводных коммуникаций, передают непрерывный видеосигнал, чётко отражающийся в виде качественного цветного изображения на экране монитора оператора. С помощью данного метода в трубе можно обнаружить механические дефекты, трещины, пробои, нарушения сварных соединений, приводящие к утечке, а также участки с большими нарастаниями различных отложений или засорами.

В качестве самого старого и надежного способа, обладающего высокой точностью и надежностью, в комплексе с низкой себестоимостью проведения, используется метод опрессовки труб высоким давлением. После монтажа трубопровода в него подается под высоким давлением газовая смесь, преимущественно инертные газы или водяной пар. Превышающее рабочее давление примерно в пять раз, далее наблюдаются стыки, сварные швы и места крепления трубопроводов к котельному оборудованию. За счет разности давлений внутри и снаружи трубы, утечка сразу становится видна из-за потока конденсированного пара, выпадающего в осадок при резком падении давления.

Метод магнитной дефектоскопии основан на рассеивание магнитного потокаMFL(MagneticFluxLeakage). Принцип метода рассеяния магнитного потока заключается в следующем. Локальное однородное статическое магнитное поле прикладывается изнутри к магнитопроницаемой стенке трубы. Магнитное поле связано в теле трубы. Наличие коррозии или других потерь металла уменьшает эффективную толщину стенки трубы. Это обуславливает возмущения магнитного поля, которые называются полями рассеяния, поскольку поле вытекает из трубы. В таких местах величина магнитного потока, регистрируемая датчиками Холла, уменьшается. Трубопроводы подвергаются инспекции при помощи снарядов (автономные устройства, использующие технологию MFL). Снаряды оборудованы магнитной системой, наборов датчиков Холла для обнаружения утечек магнитного потока рассеяния из стенки трубы и бортовым компьютером для регистрации хранения измеренных величин магнитных полей, получаемых при обследовании металлических труб в течение всего времени прохождения снаряда по трубопроводу. Снаряд запускается вместе с потоком газа со средней скоростью 3 м/с. Диагностической информацией для внутритрубного дефектоскопа является двумерный магнитный сигнал (магнитограмма), характеризующий топографию поля рассеяния на внутренней поверхности трубопровода. Этот сигнал формируется кольцом датчиков Холла. С учетом расположения датчиков и шага сканирования дискретизация распределения магнитного поля осуществляется на сетке (3х5) ÷(5х10) мм. Полученный таким образом сигнал позволяет восстановить топологию поля, на основании которой определяется тип дефекта и его геометрические параметры – длина, ширина и глубина. 30. Очистка внутренней полости трубопровода. При строительстве внутрь трубопровода попадают грязь, вода, снег, инструменты и другие посторонние предметы. Кроме того, на внутренней поверхности труб имеется окалина, а порой и ржавчина. Если их не удалить, то впоследствии перекачиваемый продукт будет загрязнен и его качество ухудшится. Кроме того, могут образоваться пробки (в местах установки запорной арматуры, на фильтрах и т.п.), препятствующие движению потока. В связи с этим после выполнения сварочно-монтажных, изоляционно-укладочных и земляных работ производят очистку внутренней полости трубопроводов. Применяют два способа очистки: продувку воздухом (или газом) и промывку водой. В настоящее время основным способом очистки внутренней полости трубопроводов диаметром менее 219 мм является продувка трубопроводов высокоскоростным потоком воздуха или газа. Предпочтительнее осуществлять продувку сжатым воздухом. В качестве ресивера (емкости для накопления сжатого воздуха) используется смежный участок трубопровода, перекрытый с двух сторон запорной арматурой или заглушками. Воздух нагнетается в него передвижными компрессорными станциями. Геометрический объем ресивера должен быть не меньше объема очищаемого участка, а давление воздуха в нем должно быть равно 0,6... 1,2 МПа. Для очистки трубопроводов диаметром более 219 мм их продувку выполняют с использованием очистных поршней, перемещаемых потоком сжатого воздуха. В отдельных случаях, как исключение, по специальному согласованию продувку выполняют природным газом. Его источниками могут быть: - месторождения газа, расположенные вблизи трассы трубопровода или питающие строящийся магистральный газопровод; - проложенный рядом действующий магистральный газопровод. Однако следует иметь в виду, что природный газ образует с воздухом взрывоопасную смесь. Поэтому при продувке газом с использованием очистных поршней, способных вызвать искру от столкновения с инородными предметами, из трубопроводов предварительно должен быть вытеснен воздух. Для этого очищаемый участок продувают одним газом под давлением не более 0,2 МПа. Вытеснение воздуха считается законченным, когда концентрация кислорода в газе, выходящем из трубопровода станет не более 2 %. Содержание кислорода определяют газоанализатором. Промывка внутренней полости трубопроводов водой применяется в случаях, когда их испытание на прочность и герметичность будет проводиться гидравлическим способом. При промывке по трубопроводам в потоке пропускают поршни-разделители. Промывка заканчивается, когда очистное устройство выходит из противоположного конца трубопровода. Испытание трубопроводов на прочность и герметичность проводят после завершения всех предшествующих работ (укладки, засыпки, очистки полости, врезки линейной арматуры). Применяют следующие способы испытаний: гидравлический, пневматический и комбинированный. 31.Общие сведения о морском транспорте. Водным транспортом перевозят нефть, нефтепродукты и сжиженные газы. Водный транспорт подразделяется на морской и речной. Он осуществляет перевозку нефти и нефтепродуктов как внутри страны, так и за ее пределами. На долю водного транспорта приходится около 13% от общего объема перевозок нефтегрузов. По сравнению с железнодорожным водный транспорт требует меньшего расхода топлива на единицу перевозок, характеризуется небольшой численностью обслуживающего персонала, меньшими затратами металла на единицу грузоподъемности и небольшой собственной массой по отношению к массе перевозимого груза. Морским транспортом внутри России основные перевозки нефтепродуктов осуществляются в Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском, Японском и Охотском морях. К преимуществам морского транспорта относятся низкая себестоимость перевозки нефти за счет использования судов большой грузоподъемности на дальние расстояния. Речным транспортом доставляются нефтепродукты на многие нефтебазы, расположенные на реках. Протяженность судоходных рек в России составляет около 150 тыс. км. К преимуществам речного транспорта относится высокая пропускная способность речных путей и возможность перебрасывать флот из одного речного бассейна в другой. Для отдельных районов Якутии, Тюмени, Омской и Новосибирской областей речной транспорт является основным способом доставки нефтепродуктов. К отрицательным свойствам речного транспорта можно отнести то, что на зимний период прекращаются речные перевозки. Это приводит к созданию межнавигационных запасов нефти в К недостаткам речного транспорта также относятся несовпадения географического расположения сети с наполнением нефтяных грузопотоков, что удлиняет расстояние перевозки, и малая скорость нефтеналивных судов по сравнению с другими видами транспорта. 32.Типы танкеров. Танкер—это самоходное судно, корпус которого системой продольных и поперечных переборок разделен на отсеки. Различают носовой (форпик), кормовой (ахтерпик) и грузовые отсеки (танки). Для предотвращения попадания паров нефти и нефтепродуктов в хозяйственные и машинное отделения грузовые танки отделены от носового и кормового отсеков специальными глухими отсеками (коффердамами). Для сбора продуктов испарения нефтегрузов и регулирования давления в танках на палубе танкера устроена специальная газоотводная система с дыхательными клапанами. Все грузовые танки соединены между собой трубопроводами, проходящими от насосного отделения по днищу танка. Кроме того, они оборудуются подогревателями, установками для вентиляции и пропаривания танков, средствами пожаротушения и др. Речные танкеры по сравнению с морскими имеют относительно небольшую грузоподъемность. В настоящее время накоплен значительный опыт по перевозке танкерами сжиженных углеводородных газов (СУГ). Дело в том, что многие страны не имеют собственных месторождений газа и отделены морскими бассейнами от стран, где его добыча велика. Морской транспорт сжиженных углеводородных газов широко используется в Англии, Дании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. 11. Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа 273 Первые отечественные танкеры «Кегумс» и «Краслава» для перевозки сжиженных углеводородных газов под повышенным давлением имели четыре сферических резервуара диаметром 10 м и вместимостью по 520 м3 . Дальность плавания каждого из танкеров 18000 км. Характеристика типов танкеров, применяемых в настоящее время для перевозки сжиженных углеводородных газов, приведена в табл. 11.1.  33.Правила перевозки воздушным и морским транспортом. Правила перевозки нефтепродуктов морским транспортом Активность на рынке морских перевозок нефтепродуктов начала расти с сентября 2010 года после нескольких месяцев стагнации, ставки на суда превышают прошлогодний уровень почти на 15%, в то время как стоимость транспортировки нефти остается низкой. Правила перевозки нефтепродуктов регулируются: Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации № 24-ФЗ от 07.03.2001 г.; Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации №81-ФЗ от 30.04.1999 г.; Уставом о дисциплине работников морского транспорта (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2000 г. N 395). По этим законам нефтью является любая стойкая углеводородная минеральная нефть, в том числе сырая нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочные масла, независимо от того, перевозится она на борту судна в качестве груза или в топливных танках такого судна. Нефтепродукты перевозят на специализированных судах - танкерах, которые в зависимости; от дедвейта получили следующую градацию:

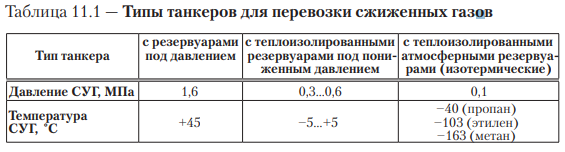

К основные судовым документам относят: 1) свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации; 2) свидетельство о праве собственности на судно; 3) свидетельство о годности к плаванию; 4) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна); 5) мерительное свидетельство; 6) свидетельство о грузовой марке; 7) свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 8) свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами; 9) свидетельство о предотвращении загрязнения мусором; 10) лицензия судовой радиостанции и радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию); 11) судовая роль; 12) судовой журнал; 13) машинный журнал (для судов с механическим двигателем); 14) санитарный журнал; 15) журнал операций со сточными водами; 16) журнал операций с мусором; 17) журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами; 18) журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров; 19) судовое санитарное свидетельство о праве плавания. Договор морской перевозки груза должен быть заключен в письменной форме. Наличие и содержание договора морской перевозки груза могут подтверждаться чартером, коносаментом или другими письменными доказательствами. В коносамент должны быть включены следующие данные: - наименование перевозчика и место его нахождения; - наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза и дата приема груза перевозчиком в порту погрузки; - наименование отправителя и место его нахождения; - наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза; - наименование получателя, если он указан отправителем; - наименование груза, необходимые для идентификации груза основные марки, указание в соответствующих случаях на опасный характер или особые свойства груза, число мест или предметов и масса груза или обозначенное иным образом его количество. При этом все данные указываются так, как они представлены отправителем; - внешнее состояние груза и его упаковки; - фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им; - время и место выдачи коносамента; - число оригиналов коносамента, если их больше чем один; - подпись перевозчика или действующего от его имени лица. Подготовка танкера к перевозке нефтепродуктов включает в основном три этапа: -подготовку грузовых танков; -проверку непроницаемости трубопроводов грузовой и зачистной систем, клинкетов, механизмов, обслуживающих грузовые танки; -проверку технической исправности систем подогрева груза, газоотводной и систем пожаротушения и орошения палубы. Одной из трудоемких работ является мойка грузовых танков. Судно, осуществляющее перевозки нефти и нефтепродуктов наливом, после их выгрузки очищается в случаях, предусмотренных государственными стандартами на маркировку, упаковку, транспортирование и хранение нефти и нефтепродуктов, а также при подаче судна под погрузку сухогрузов и его направлении на ремонт или отстой. Точное определение величины удельного веса принимаемого судном жидкого груза – одна из важнейших задач, которая должна быть решена судовой администрацией при погрузке судна. Несоответствие фактически установленной величины удельного веса данным, указанным в паспорте качества, может свидетельствовать либо о замене отправителем заявленного сорта, либо о загрязненности, обводнении или иных пороках предъявленного к перевозке груза. Загрузку танкера осуществляют на основании согласованного и утвержденного капитаном грузового плана и под руководством одного из помощников капитана. Заполнение и опорожнение танков должны производиться в последовательности, предусмотренной инструкцией. Через грузовую магистраль подают и выдают нефтепродукты I и II группы; грузы III группы могут быть налиты через верх. Для контроля качества принимаемого нефтепродукта и с целью защиты своих прав при возможных претензиях грузоотправителей капитан судна организует отбор проб груза. Пробы хранятся 2 мес. при перевозке в малом каботаже и 6 мес. при перевозке в большом каботаже и загранперевозках. Также грузоотправитель отбирает резервуарные пробы, которые являются контрольными. Одна из них остается на нефтебазе, другую передают через капитана грузополучателю, а третью вручают второму помощнику на хранение. Отбор проб оформляют актом, в котором подробно указывают место отбора, какими печатями пробы опечатаны и кому вручены. После проверки танков на присутствие воды двумя способами определяют количество груза. Сущность первого способа состоит в замере средней осадки танкера до погрузки и после нее. Этот метод является контрольным и служит лишь для того, чтобы приблизительно установить, сколько на танкер принято груза и сколько еще надо его погрузить. При втором способе количество груза рассчитывают на основе определения объема и плотности нефтепродукта. В случае неправильного указания в транспортной накладной наименования груза, его свойств, особых отметок или необходимых при перевозке опасного груза мер предосторожности, отправления запрещенного для перевозки груза перевозчик вправе требовать от грузоотправителя или грузополучателя выгрузки за их счет опасного груза в любое время и в любом месте. В случае, если грузоотправитель или грузополучатель отказывается от выгрузки такого груза либо обстоятельства требуют немедленной его выгрузки, перевозчик вправе уничтожить или обезвредить такой груз без возмещения понесенных грузоотправителем или грузополучателем в связи с этим убытков. Для того чтобы нефтепродукты были доставлены к месту назначения в соответствующем качестве, необходимо строго соблюдать все правила и технологию перевозки нефтепродуктов морем. |