"Проводники, полупроводники и диэлектрики"

Скачать 203 Kb. Скачать 203 Kb.

|

|

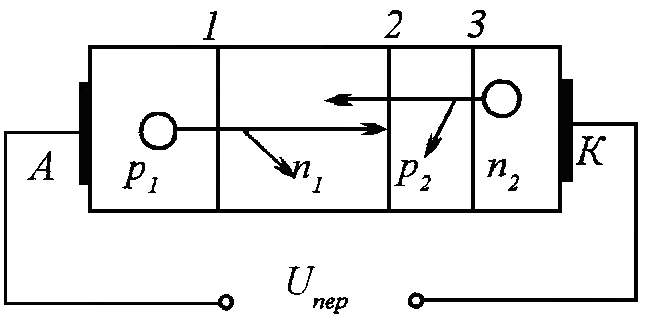

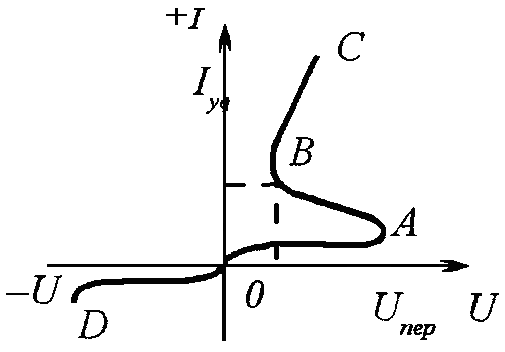

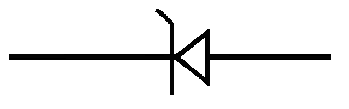

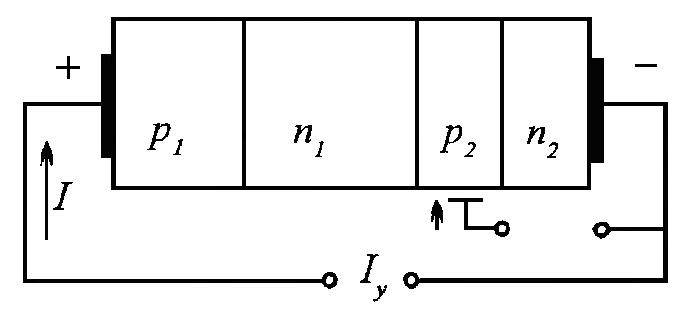

2.3. Тиристоры Тиристоры — это обширный класс полупроводниковых приборов, используемых для электронного переключения. Эти полупроводниковые устройства обладают двумя устойчивыми состояниями, и имеют три или более p-n переходов. Тиристоры охвачены внутренней положительной обратной связью, позволяющей увеличивать амплитуду выходного сигнала путем подачи на вход части выходного напряжения. Тиристоры широко используются при управлёнии мощностью постоянного и переменного тока. Они применяются для включения и выключения мощности, подаваемой на нагрузку, а также для регулирования ее величины, например, для управления освещённостью или скоростью вращения двигателя. Тиристоры изготавливаются из кремния диффузионным или диффузионно-сплавным методом и состоят из четырех полупроводниковых слоев p-типа и n-типа, расположенных поочередно. На рисунках 2.13, 2.14 и 2.15 изображены упрощенная схема тиристора, его вольтамперная характеристика и его схематическое обозначение соответственно. Четыре слоя прилегают друг к другу, образуя три p-n-перехода. Два крайних вывода — это анод и катод, а к одному из средних слоев может быть подключен управляющий электрод. Данный тиристор не содержит управляющего электрода, и управление его открыванием и закрыванием осуществляется путем изменения приложенного к нему напряжения. Такие тиристоры называются динисторами. При указанной на рисунке 2.13 полярности приложенного к тиристору напряжения, основная его часть придется на закрытый p-n-переход 2, тогда как переходы 1 и 3 окажутся открытыми. При этом дырки, переходящие из слоя p1 в слой p2, частично рекомбинируют с электронами в слое n1 . Их нескомпенсированный заряд в слое p2 вызовет вторичную встречную инжекцию электронов из слоя n2, и электроны из слоя n2 пройдут через слой p2 в слой n1, частично рекомбинируя с дырками в слое p2. Они вызовут вторичную встречную инжекцию дырок из слоя p1. Эти явления создадут необходимые условия для развития лавинного процесса. Однако лавинный процесс начнется только при некотором достаточно большом внешнем напряжении Uпер. При этом тиристор перейдет из точки A вольтамперной характеристики на участок BC (рис. 2.14), и ток через него резко возрастет. При этом, благодаря обилию зарядов в переходе 2, напряжение на нем сильно упадет (примерно до 1 В), и энергия, выделяемая в этом переходе, окажется недостаточной для развития необратимых процессов в структуре прибора.  Рис. 2.13  Рис. 2.14  Рис. 2.15 Если ток через тиристор сильно уменьшить до некоторого значения Iуд (тока удержания), то тиристор закроется и перейдет в состояние с низкой проводимостью (участок ОА на рис. 2.14). Если к тиристору приложить напряжение обратной полярности, то его вольтамперная характеристика будет такой же, как у полупроводникового диода (участок OD на рис 2.14). Рассмотренный неуправляемый тиристор имеет существенный недостаток: его открывание и закрывание возможно лишь при больших изменениях внешнего напряжения и тока. Значительно чаще используют тиристоры, которые имеют управляющий электрод (рис. 2.16).  Рис. 2.16 3. Электроизоляционные материалы 3.1. Основные определения и классификация диэлектриков Электроизоляционными материалами или диэлектриками называются вещества, с помощью которых осуществляется изоляция элементов или частей электрооборудования, находящихся под разными электрическими потенциалами. По сравнению с проводниковыми материалами диэлектрики обладают значительно большим электрическим сопротивлением. Характерным свойством диэлектриков является возможность создания в них сильных электрических полей и накопления электрической энергии. Это свойство диэлектриков используется в электрических конденсаторах и других устройствах. Согласно агрегатному состоянию диэлектрики делятся на газообразные, жидкие и твердые. Особенно большой является группа твердых диэлектриков (высокополимеры, пластмассы, керамика и др.). Согласно химическому составу диэлектрики делятся на органические и неорганические. Основным элементом в молекулах всех органических диэлектриков является углерод. В неорганических диэлектриках углерода не содержится. Наибольшей нагревостойкостью обладают неорганические диэлектрики (слюда, керамика и др.). По способу получения диэлектрики делятся на естественные (природные) и синтетические. Наиболее многочисленной является группа синтетических изоляционных материалов. Многочисленную группу твердых диэлектриков обычно делят на ряд подгрупп в зависимости от их состава, структуры и технологических особенностей этих материалов. Так, выделяют керамические диэлектрики, воскообразные, пленочные, минеральные и др. Все диэлектрики, хотя и в незначительной степени, обладают электропроводностью. В отличии от проводников у диэлектриков наблюдается изменение тока со временем вследствие спадания тока абсорбции. С некоторого момента под воздействием постоянного тока в диэлектрике устанавливается только ток проводимости. Величина последнего определяет проводимость диэлектрика. При напряженности электрического поля, превосходящей предел электрической прочности диэлектрика, наступает пробой. Пробой представляет собой процесс разрушения диэлектрика, в результате чего диэлектрик теряет электроизоляционные свойства в месте пробоя. Величину напряжения, при котором происходит пробой диэлектрика, называют пробивным напряжением Uпр, а соответствующее значение напряженности электрического поля называется электрической прочностью диэлектрика Eпр. Пробой твердых диэлектриков представляет собой или чисто электрический процесс (электрическая форма пробоя), или тепловой процесс (тепловая форма пробоя). В основе электрического пробоя лежат явления, в результате которых в твердых диэлектриках имеет место лавинное возрастание электронного тока. Характерными признаками электрического пробоя твердых диэлектриков являются: независимость или очень слабая зависимость электрической прочности диэлектрика от температуры и длительности приложенного напряжения; электрическая прочность твердого диэлектрика в однородном поле не зависит от толщины диэлектрика (до толщин 10־ электрическая прочность твердых диэлектриков находится в сравнительно узких пределах: 10 перед пробоем ток в твердом диэлектрике увеличивается по экспоненциальному закону, а непосредственно перед наступлением пробоя наблюдается скачкообразное возрастание тока; при наличии неоднородного поля электрический пробой происходит в месте наибольшей напряженности поля (краевой эффект). Тепловой пробой имеет место при повышенной проводимости твердых диэлектриков и больших диэлектрических потерях, а также при подогреве диэлектрика посторонними источниками тепла или при плохом теплоотводе. Вследствие неоднородности состава отдельные части объема диэлектрика обладают повышенной проводимостью. Они представляют собой тонкие каналы, проходящие через всю толщина диэлектрика. Вследствие повышенной плотности тока в одном из таких каналов будут выделяться значительное количество тепла. Это повлечет за собой еще большее нарастание тока вследствие резкого уменьшения сопротивления этого участка в диэлектрике. Процесс нарастания тепла будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет тепловое разрушение материала (расплавление, науглероживание) по всей его толщине – по ослабленному месту. Характерными признаками теплового пробоя твердых диэлектриков являются: пробой наблюдается в месте наихудшего теплоотвода от диэлектрика в окружающую среду; пробивное напряжение диэлектрика снижается с повышением температуры окружающей среды; пробивное напряжение снижается с увеличением длительности приложенного напряжения; электрическая прочность уменьшается с увеличением толщины диэлектрика; электрическая прочность твердого диэлектрика уменьшается с ростом частоты приложенного переменного напряжения. При пробое твердых диэлектриков часто наблюдаются случаи, когда до определенной температуры имеет место электрический пробой, а затем в связи с дополнительным нагревом диэлектрика наступает процесс теплового пробоя диэлектрика. 3.2. Характеристики электроизоляционных материалов Жидкие и полужидкие диэлектрики – к ним относятся минеральные масла (трансформаторное, конденсаторное и др.), растительные масла (касторовое) и синтетические жидкости (совол, совтол, ПЭС-Д и др.), вазелины. Минеральные масла являются продуктами перегонки нефти. Отдельные виды минеральных электроизоляционных масел отличаются друг от друга вязкостью и уровнем электрических характеристик в связи с лучшей очисткой некоторых из них (конденсаторное, кабельное). Остальные же характеристики масел находятся практически на одинаковом уровне. Касторовое масло получают из семян растения клещевины. Совол и совтол – негорючие синтетические жидкости. Совол получают в результате хлорирования кристаллического вещества – дифенила. Совол представляет собой прозрачную вязкую жидкость. Совол токсичен, раздражает слизистые оболочки, поэтому работа с ним требует соблюдения правил техники безопасности. Совтол является смесью совола и трихлорбензола, вследствие чего он имеет значительно меньшую вязкость. Совол и совтол применяются для пропитки бумажных конденсаторов для установок постоянного тока и переменного тока промышленной частоты. ПЭС-Д является жидким кремнийорганическим диэлектриком и обладает повышенной нагревостойкостью и морозостойкостью. Кремнийорганические жидкости нетоксичны, не обладают коррозионной активностью. Вазелины представляют собой полужидкие массы. Применяются для пропитки бумажных конденсаторов. Высокополимерные органические диэлектрики состоят из молекул, образованных десятками, сотнями тысяч молекул исходного вещества – мономера. Полимеры могут быть природными (натуральный каучук, янтарь и др.) и синтетическими. Характерной особенностью высокополимерных материалов являются их высокие диэлектрические свойства. Воскообразные диэлектрики: парафин, церезин и другие представляют собой вещества поликристаллического строения с отчетливо выраженной температурой плавления. Электротехнические пластмассы – пластические массы (пластмассы) представляют собой композиционные материалы, состоящие из какого-либо связывающего вещества (смолы, полимеры), наполнителей, пластифицирующих и стабилизирующих веществ и красителей. По отношению к нагреву различают термореактивные и термопластичные пластмассы. Первые в процессе горячего прессования или последующего нагрева становятся неплавкими и нерастворимыми. Термопластичные пластмассы (термопласты) после нагрева в процессе прессования способны размягчаться при последующем нагревании. Электроизоляционные бумаги и картоны относятся к волокнистым материалам, получаемым из химически обработанных растительных волокон: древесины и хлопка. Электрокартоны для работы в воздушной среде обладают более плотной структурой по сравнению с картонами, предназначенными для работы в масле. Фибра – монолитный материал, получаемый прессованием листов бумаги, предварительно обработанных раствором хлористого цинка. Фибра поддается всем видам механической обработки и штамповки. Листовая фибра поддается формированию после размягчения ее заготовок в горячей воде. Слоистые электроизоляционные пластмассы – к ним относятся гетинакс, текстолит и стеклотекстолит. Эти материалы представляют собой слоистые пластмассы, в которых в качестве связывающего вещества применяются бакелитовые (резольные) или кремнийорганические смолы, переведенные в неплавкое и нерастворимое состояние. В качестве наполнителей в слоистых электроизоляционных материалах применяют специальные сорта пропиточной бумаги (гетинакс), а также хлопчатобумажные ткани (текстолит) и бесщелочные стеклянные ткани (стеклотекстолит). Заливочные и пропиточные электроизоляционные составы (компаунды). Компаундами называются электроизоляционные составы, жидкие в момент их применения, которые затем отверждаются и в конечном (рабочем) состоянии представляют собой твердые вещества. Согласно своему назначению компаунды делятся на пропиточные и заливочные. Первые применяются для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, вторые – для заливки полостей в кабельных муфтах, а также в корпусах электрических аппаратов и приборов (трансформаторы, дроссели и др.). Компаунды могут быть термореактивными, не размягчающимися после своего отвердения, или термопластичными, размягчающимися при последующих нагревах. К термопластичным относятся компаунды на основе эпоксидных, полиэфирных и некоторых других смол. К термопластичным – компаунды на основе битумов, воскообразных диэлектриков и термопластичных полимеров (полистирол, полиизобутилен и др.). Широкое применение получили компаунды на основе битумов как наиболее дешевые и химически инертные вещества, обладающие высокой стойкостью к воде и хорошими электрическими характеристиками. Электроизоляционные лаки и эмали. Лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ: смол, битумов, высыхающих масел (льняное, тунговое), эфиров целлюлозы или композиций этих материалов в органических растворителях. В процессе сушки лака из него испаряются растворители, а в лаковой основе происходят физико-химические процессы, приводящие к образованию лаковой пленки. Пропиточные лаки применяются для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов с целью цементации их витков, увеличения коэффициента теплопроводности обмоток и повышения их влагостойкости. С помощью покровных лаков создают защитные влагостойкие, маслостойкие и другие покрытия на поверхности обмоток или пластмассовых и других изоляционных деталей. Клеящие лаки предназначаются для склеивания листочков слюды друг с другом или с бумагой и тканями (миканиты, микаленты), а также для склеивания пленочных материалов с бумагой, картоном, тканями и для других целей. Эмали представляют собой лаки с введенными в них пигментами – неорганическими наполнителями (окись цинка, двуокись титана, железный сурик). Пигментирующие вещества вводятся с целью повышения твердости, механической прочности, влагостойкости, дугостойкости и других свойств эмалевых пленок. Эмали являются покровными материалами. По способу сушки различают лаки и эмали горячей (печной) и холодной (воздушной) сушки. Первые требуют для своего отвердения 80 – 180°C, а вторые высыхают при комнатной температуре. Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани) представляют собой гибкие материалы, состоящие из ткани, пропитанной лаком или каким-либо жидким электроизоляционным составом. Лак или другой пропиточный состав после отвердевания образует гибкую пленку, которая обеспечивает электроизоляционные свойства лакотканям. В зависимости от тканевой основы лакоткани делятся на хлопчатобумажные, шелковые, капроновые и стеклянные (стеклолакоткани). В качестве пропиточных составов для лакотканей применяются масляные, масляно-битумные, полиэфирные. Эскапоновые или кремнийорганические лаки, а также растворы латексов кремнийорганических каучуков или суспензии фторопластов. Липкие стеклоткани и резиностеклоткани, пропитанные термореактивными составами с повышенной липкостью, обеспечивают монолитность изоляции, выполненной из этих материалов. Основными областями применения лакотканей являются: электрические машины, аппвраты и приборы низкого напряжения. Лакоткани применяются для гибкой межвитковой и пазовой изоляции, а также в качестве различных электроизоляционных прокладок. Для изолирования лобовых частей обмоток и других токоведущих элементов неправильной формы применяют лакотканые ленты, вырезанные под углом 45° по отношению к основе лакоткани. Пленочные электроизоляционные материалы представляют собой тонкие (от 10 до 200 мкм) гибкие пленки, бесцветные или окрашенные. Применение пленочных материалов для пазовой изоляции в электрических машинах позволяет уменьшить толщину изоляции. Пленочные электроизоляционные материалы получают преимущественно из синтетических высокомолекулярных диэлектриков (лавсан, фторопласт-4 и др.). Электроизоляционные слюды. Для электрической изоляции применяется преимущественно природная слюда. Из синтетических слюд находит применение фторфлогопит. Слюды представляют собой вещества с характерным листовым сложением. Это позволяет расщеплять кристаллы слюды на тонкие листочки – от 6 до 45 мкм и более. Из всех природных слюд в качестве диэлектриков применяются только мусковит и флогопит. Эти слюды хорошо расщепляются и обладают высокими электрическими свойствами. В электротехнике применяются следующие разновидности слюд. Щипаная слюда – тонкие листочки произвольного контура. В зависимости от площади прямоугольника, который можно вписать контур листочка, щипаная слюда делится на девять размеров. По толщине листочков щипаную слюду делят на четыре группы. Щипаная слюда применяется для изготовления клееных слюдяных электроизоляционных материалов (миканиты, микафолий, микаленты и др.). Конденсаторная слюда – листочки прямоугольной формы, получаемые штампованием (вырубкой) из пластинок слюды (полборы). Конденсаторная слюда применяется в производстве слюдяных конденсаторов в качестве основного диэлектрика, а также в качестве защитных пластин. Слюда для электровакуумных приборов – плоские детали разной формы, снабженные заданными отверстиями. Эти изделия получают вырубкой из пластинок слюды мусковит. Толщина слюдяных деталей находится в пределах 0,1 – 0,5 мм. Гильотиновая слюда – пластины прямоугольной формы различной площади и толщиной 0,08 – 0,6 мм. Этот род слюдяных изделий применяется в качестве различного рода электроизоляционных прокладок в электрических машинах и аппаратах малой мощности. Электроизоляционные материалы на основе слюды изготавливаются из щипаной слюды и связывающих веществ; миканиты, микафолий и микаленты. Они представляют собой композиционные материалы, состоящие их листочков слюды, склеенных друг с другом с помощью какой-либо смолы или лака. Основной областью применения клееных слюдяных материалов является изоляция обмоток электрических машин высокого напряжения (пазовая, витковая и др.), а также машин низкого напряжения нагревостойкого исполнения. Слюдинитовые и слюдопластовые электроизоляционные материалы – при разработке природной слюды и изготовлении электроизоляционных материалов на основе щипаной слюды образуется около 90% различных отходов. Утилизация отходов привела к получению новых электроизоляционных материалов – слюдинитов и слюдопластов. Слюдинитовые материалы получают из слюдинитовой бумаги или картона, предварительно обработанных каким-либо связывающим составом (смолы, лаки). Для получения слюдинитовой бумаги отходы слюды в виде чистых обрезков подвергают термической обработке при 750 – 800°C. В результате этого они претерпевают значительное вспучивание и делятся на мелкие частицы. После промывания их водой образуется слюдяная суспензия, из которой изготавливают слюдяную бумагу и картон. Электрокерамические материалы представляют собой твердые вещества, получаемые в результате термической обработки – обжига исходных керамических масс, состоящих из различных минералов, взятых в определенном соотношении. Основной частью многих электрокерамических материалов (фарфор, стеатит и др.) являются природные глинистые вещества (глины, каолины). Кроме глинистых материалов в электрокерамические массы вводят кварц, полевой шпат (электрофарфор), а также тальк, углекислый барий или углекислый кальций (стеатит) и др. Заключение До создания квантовой механики проводимость веществ объясняли, рассматривая движение электронного газа. Частицы этого газа – электроны – сталкиваются с ионами кристаллической решетки вещества. По квантовой теории проводимости, которая рассматривает движение электронов сквозь кристаллическую решетку как распространение электронных волн де Бойля, узлы решетки не могут быть для электронной волны преградой. Квантовая теория проводимости твердых тел основывается на зонной теории. В твердых телах электроны принимают только определенные значения энергии. Каждое такое значение представлено энергетическим уровнем. Уровни группируются в зоны, отделенные друг от друга энергетическими промежутками, принадлежащими зоне. У металлов зоны либо перекрываются между собой, либо не целиком заполнены электронами. И в металле под действием электрического поля электрон свободно переходит с уровня на уровень. Легкая возможность перехода с уровня на уровень и означает свободное движение электрона. В полупроводниках и изоляторах заполненная зона отделяется от свободной энергетической щелью. Через эту запрещенную зону электроны могут переходить за счет тепловой энергии. Вероятность таких переходов увеличивается с ростом температуры. Поэтому с повышением температуры проводимость полупроводников и диэлектриков возрастает – это важнейшее их отличие от металлов. Список литературы Синдеев Ю.Г., Грановский В.Г. Электротехника. Учебник для студентов педагогических и технических вузов. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. Лихачев В.Л. Электротехника. Справочник. Том 1./В.Л. Лихачев. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных учебных заведений: Учебник. – 4-е изд., испр. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. Ремизов А.Н. Курс физики: Учебник для ВУЗов / А.Н. Ремизов, А.Я. Потапенко. – М.: Дрофа, 2002. Дмитриева В.Ф. Физика: Учебное пособие для техникумов./Под ред. В.Л. Прокофьева, – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2001. Грибов Л.А., Прокофьева Н.И. Основы физики: Учебник. – 2-е изд. – М.: Наука. Физматлит, 1995. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: Учебное пособие. В двух томах: Т.1. – 3-е изд. перераб. – М.: Наука. Физматлит, 1981. |