аа. Гигиеническая характеристика атмосферного воздуха

Скачать 0.71 Mb. Скачать 0.71 Mb.

|

|

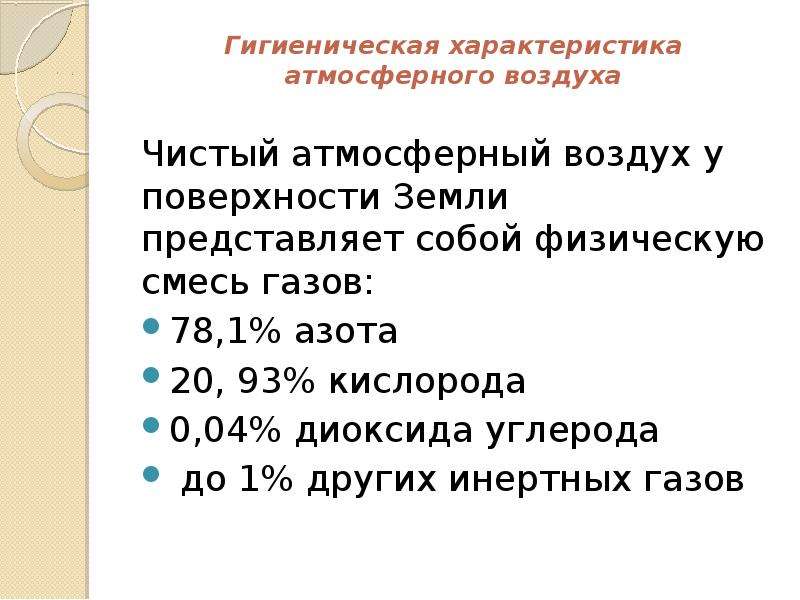

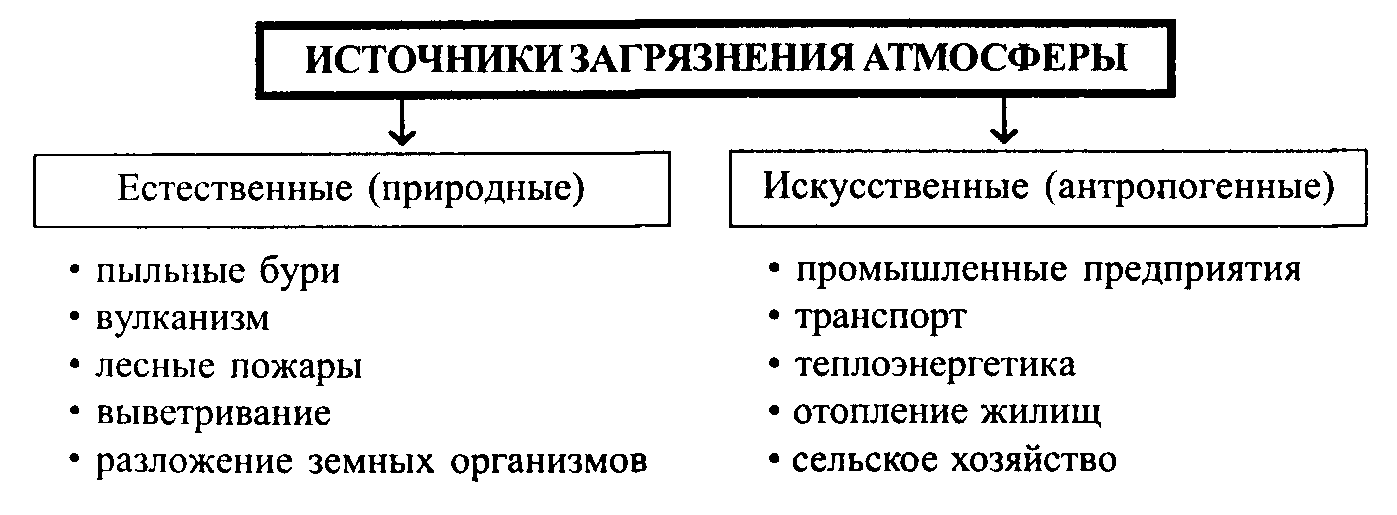

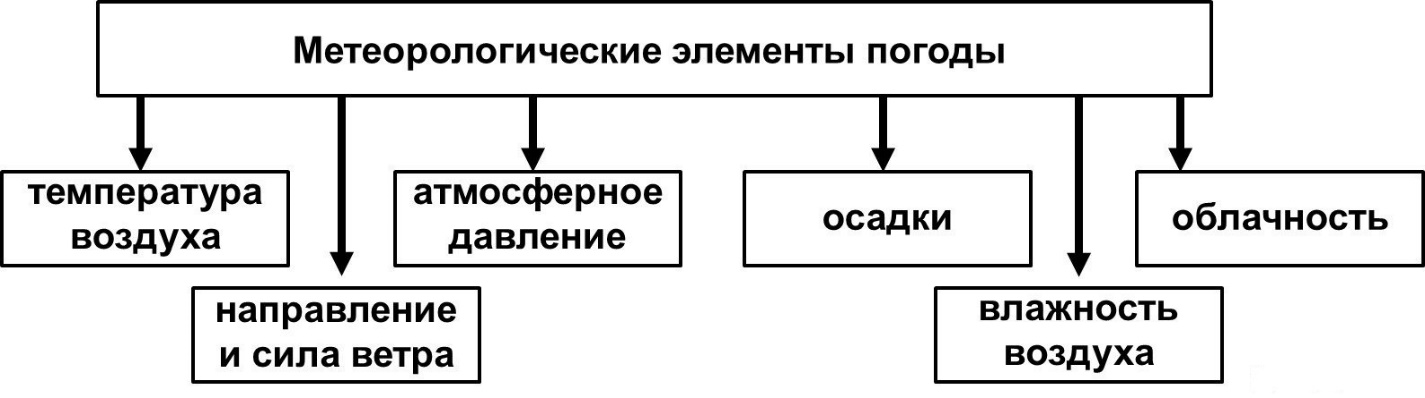

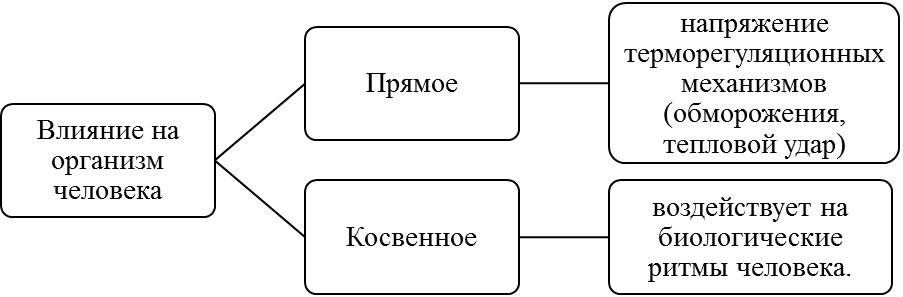

Гигиеническая характеристика атмосферного воздуха. Воздух составляет атмосферу, газовую оболочку, окружающую земной шар. Он является физической смесью, а не химическим соединением составляющих газов (рис. 13).   2 Источники загрязнения атмосферного воздуха Источники загрязнения атмосферного воздуха могут быть природными и техногенными (рис.14).  Рис. 14. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 3 Биологическое действие загрязнения атмосферного воздуха на организм человека Биологическое действие атмосферных загрязнений на организм человека Атмосферные загрязнения могут быть причиной возникновения множества заболеваний у человека, кроме того, они способны ухудшать санитарные условия жизни. Ущерб здоровью является самым серьезным последствием загрязнения воздуха, так как большинство ксенобиотиков поступает в организм через органы дыхания, за которыми нет химического заслона (рис. 15).   Рис. 15. Биологическое действие атмосферных загрязнений. 4. Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха В связи с выраженным биологическим действием загрязнений, были разработаны мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха (рис. 16).  5. Погода, определение, классификация, метеотропная патология и ее профилактика. Погода – совокупность физических свойств приземного слоя атмосферы, изменяющихся в относительно кратком отрезке времени (часы, сутки, недели). Основные элементы погоды представлены на рисунке 17.  Рис.17. Метеорологические элементы погоды. Влияние погоды на организм, метеопатология Погодные условия способны оказывать влияние на организм человека (рис. 18).  Рис. 18. Влияние погодных условий на организм человека. Влияние погоды на организм человека может проявляться в виде метеотропных реакций. Метеотропные реакции - это все виды реакций организма на действие погодных факторов (табл. 5). Таблица 5 Краткая характеристика метеотропных реакций

6. Климат, определение, классификация, влияние на организм человека Климат - многолетний режим погоды, свойственный данной местности (табл. 6). Таблица 6 Классификация климата

Влияние климата на организм человека Климатические условия оказывают влияние на организм человека через изменение термоадаптационных механизмов. Человек адаптируется к климатическим условиям посредством акклиматизации. 7 Акклиматизация, как гигиенический фактор Акклиматизация - биологическая реакция приспособления к погодно-климатическим условиям В физиологическом отношении акклиматизацию следует рассматривать как длительную адаптацию к новым климатическим условиям. Акклиматизация наступит, если климатические факторы не предъявляют организму чрезмерных требований, и не приводят к выходу за пределы функциональных возможностей и компенсаторных механизмов данного лица. При требованиях, превышающих компенсаторные возможности организма, возникают состояния суб – и декомпенсации с развитием переходных патологических процессов. Акклиматизация (АК) не патологический процесс, но некоторые не могут акклиматизироваться из-за слабой нервной или сердечно-сосудистой системы. Наиболее интенсивно физиологические реакции идут в первые месяцы пребывания в новых климатических условиях. Изменение основного обмена происходит в течение 1-1,5 месяцев, затем он устанавливается на тех же величинах, которые свойственны данному организму. В значительной мере изменяется рН мочи, повышается количество выводимых с ней бикарбонатов, хлоридов, органических кислот и фосфора. Существенное влияние на АК оказывает рациональное питание. При АК существенное значение имеет одежда, которая может ей способствовать; создание соответствующих жилищных условий; рациональный режим труда и отдыха. Считается, что легко акклиматизируется те люди, которые ведут гигиенический образ жизни.Большинство считает, что акклиматизация к жаркому климату протекает труднее, чем к холодному. Жаркий климат имеется в пустынях, полупустынях, где температура воздуха составляет 45-55о С на протяжении 5-7 месяцев в году. Также характерны резкие перепады температуры в течение суток, часто бывают пылевые бури. Жаркий климат предъявляет организму повышенные требования, в сухом и влажном жарком климате идет высокое напряжение терморегуляторных рецепторов человека, что может приводить к тепловому истощению человека, особенно во влажном жарком климате – развивается обезвоживание, сгущение крови, потеря ионов К+, Na+, Cl -. Интенсивное потоотделение, обильное питье ведут к нарушению водно-солевого равновесия. В результате теряются минеральные соли и витамины, снижается работоспособность, снижается интерес к окружающему и работе. При значительной потере влаги (15% от массы тела) могут наступать необратимые изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и нервной. Горячий воздух, содержащий пыль, может вызвать травмы слизистых оболочек ВДП. Может отмечаться утолщение носовых раковин, что приводит к нарушению носового дыхания, возникают риниты, фарингиты, бронхиты, поражения легочной паренхимы. Учащение пульса, переполнение кровью сосудов кожи при снижении кровенаполнения внутренних органов приводит к увеличению температуры тела. 8. Гигиеническое значение воды. Гигиеническое значение почвы Почва является одним из основных элементов природной среды, которая может отрицательно влиять на здоровье и условия жизни человека в результате миграции различных химических соединений, биологических организмов и продуктов их жизнедеятельности (рис. 19).  Рис. 19. Гигиеническое значение почвы. 9. Нормирование качества питьевой воды Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей её состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечивается здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта. Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды водоёмов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования. Вещество, вызывающее нарушение норм качества воды, называют загрязняющим веществом. («Правила охраны поверхностных вод (типовые положения)» Утв. Госкомприродой СССР 21.02.91). !!! Примечание. По мере разработки и утверждения экологических требований и норм состояния водных объектов, а также специальных требований к охране вод, используемых для целей сельского хозяйства, эти требования будут учтены, а Правила при очередном пересмотре дополнены соответствующими разделами. Нормы качества воды водных объектов включают в себя: Ø общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в зависимости от вида водопользования; Ø перечень ПДК нормированных веществ в воде водных объектов для различных видов водопользования. Водопользование – использование водных объектов для удовлетворения любых нужд населения и народного хозяйства. Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины и других целей. Согласно ГОСТ 17.1.1.03-86. «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований» водопользование классифицируется по следующим признакам: ü по целям использования вод, ü по объектам водопользования, ü по техническим условиям водопользования, ü по условиям предоставления водных объектов в пользование, ü по характеру использования воды, ü по способу использования водных объектов. В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и санитарными правилами СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» установлены гигиенические нормативы состава и свойств воды в водных объектах для двух видов водопользования, которые в свою очередь, делятся на категории (таблица 2): Ø хозяйственно питьевое и культурно-бытовое водопользование; Ø рыбохозяйственное водопользование. К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. Ккультурно-бытовому водопользованию относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов 10. Основные методы улучшения качества питьевой воды. Для улучшения качества воды применяются следующие методы: 1) очистка — удаление взвешенных частиц; 2) обеззараживание — уничтожение микроорганизмов; 3) специальные методы улучшения органолептических свойств воды, умягчение, удаление некоторых химических веществ, фторирование и др. Очистка воды. Очистка является важным этапом в общем комплексе методов улучшения качества воды, так как улучшает ее физические и органолептические свойства. При этом в процессе удаления из воды взвешенных частиц удаляется и значительная часть микроорганизмов. Очистка осуществляется механическим (отстаивание), физическим (фильтрование) и химическим (коагуляция) методами. Отстаивание, при котором происходит осветление и частичное обесцвечивание воды, осуществляется в специальных сооружениях — отстойниках. Процесс отстаивания в них продолжается в течение 2-8 ч. Однако мельчайшие частицы, в том числе значительная часть микроорганизмов, не успевает осесть. Поэтому отстаивание нельзя рассматривать как основной метод очистки воды. Фильтрация — процесс более полного освобождения воды от взвешенных частиц. Воду пропускают через фильтрующий мелкопористый материал, чаще всего через песок. Фильтруясь, вода оставляет на поверхности и в глубине фильтрующего материала взвешенные частицы. На водопроводных станциях фильтрация применяется после коагуляции. В настоящее время применяются кварцево-антрацитовые фильтры, значительно увеличивающие скорость фильтрации. Коагуляция представляет собой химический метод очистки воды. Он позволяет освободить воду от загрязнений, находящихся в виде взвешенных частиц, удаление которых невозможно с помощью отстаивания и фильтрации. Сущность коагуляции заключается в добавлении к воде химического вещества — коагулянта, способного реагировать с находящимися в ней бикарбонатами. В результате этой реакции образуются крупные, довольно тяжелые хлопья. Оседая вследствие собственной тяжести, они увлекают за собой находящиеся в воде во взвешенном состоянии частицы загрязнений. Это способствует довольно быстрой очистке воды. За счет этого процесса вода становится прозрачной, улучшается показатель цветности. 11 Специальные способы улучшения качества воды.Помимо основных методов очистки и обеззараживания воды, в некоторых случаях возникает необходимость производить специальную ее обработку. В основном эта обработка направлена на улучшение минерального состава воды и ее органолептических свойств. Дезодорация — удаление посторонних запахов и привкусов. Необходимость проведения такой обработки обусловливается наличием в воде запахов, связанных с жизнедеятельностью микроорганизмов, грибов, водорослей, продуктов распада и разложения органических веществ. С этой целью применяются такие методы, как озонирование, хлорирование, обработка воды перманганатом калия, перекисью водорода, фторирование через сорбционные фильтры, аэрация. Дегазация воды — удаление из нее растворенных дурно пахнущих газов. Для этого применяется аэрация, т. е. разбрызгивание воды на мелкие капли в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, в результате чего происходит выделение газов. Умягчение воды — полное или частичное удаление из нее катионов кальция и магния. Умягчение проводится специальными реагентами или при помощи ионообменного и термического методов. Опреснение (обессоливание) воды чаще производится при подготовке ее к промышленному использованию. Частичное опреснение воды осуществляется для снижения содержания в ней солей до тех величин, при которых воду можно использовать для питья (ниже 1000 мг/л). Опреснение достигается дистилляцией воды, которая производится в различных опреснителях (вакуумные, многоступенчатые, гелиотермические), ионитовых установках, а также электрохимическим способом и методом вымораживания. Обезжелезивание — удаление из воды железа производится аэрацией с последующим отстаиванием, коагулированием, известкованием, катионированием. В настоящее время разработан метод фильтрования воды через песчаные фильтры. При этом закисное железо задерживается на поверхности зерен песка. Обесфторивание — освобождение природных вод от избыточного количества фтора. С этой целью применяют метод осаждения, основанный на сорбции фтора осадком гидроокиси алюминия. При недостатке в воде фтора ее фторируют. В случае загрязнения воды радиоактивными веществами ее подвергают дезактивации, т. е. удалению радиоактивных веществ. 12 Гигиеническая характеристика поверхностных источников водоснабжения

13 Гигиеническая характеристика подземных источников водоснабжения

14 Гигиенические требования к централизованной системе водоснабжения

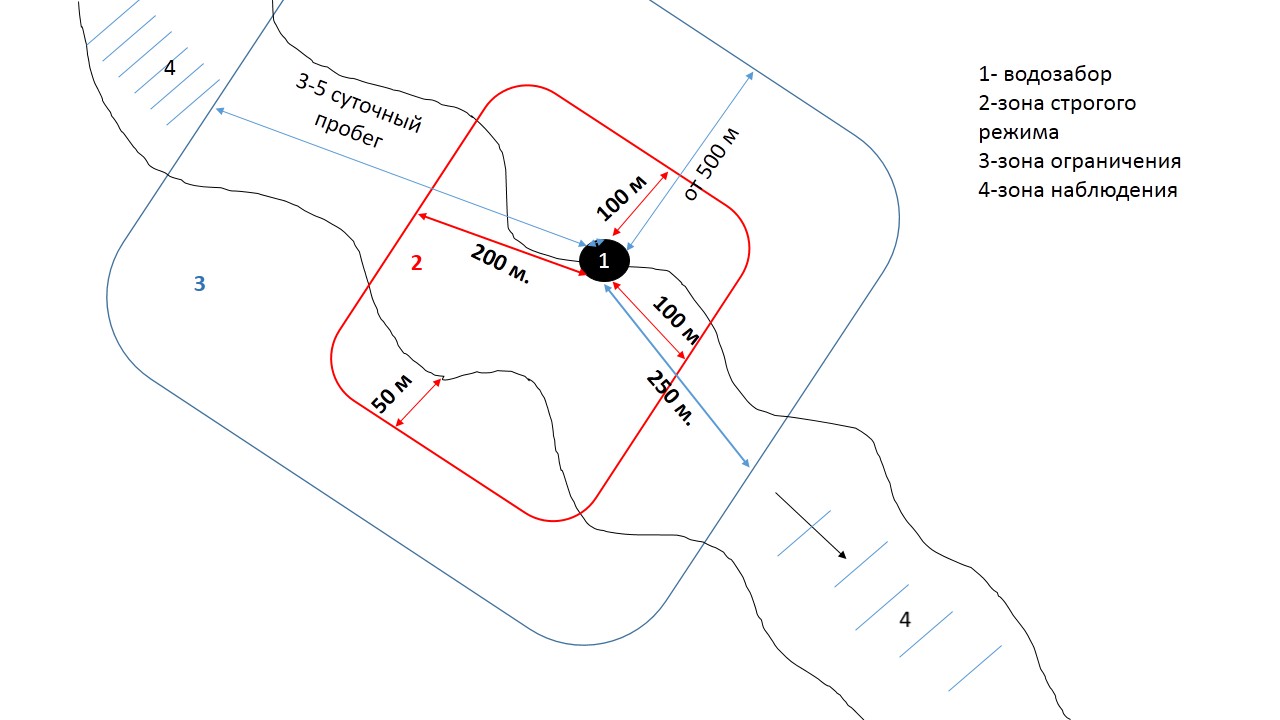

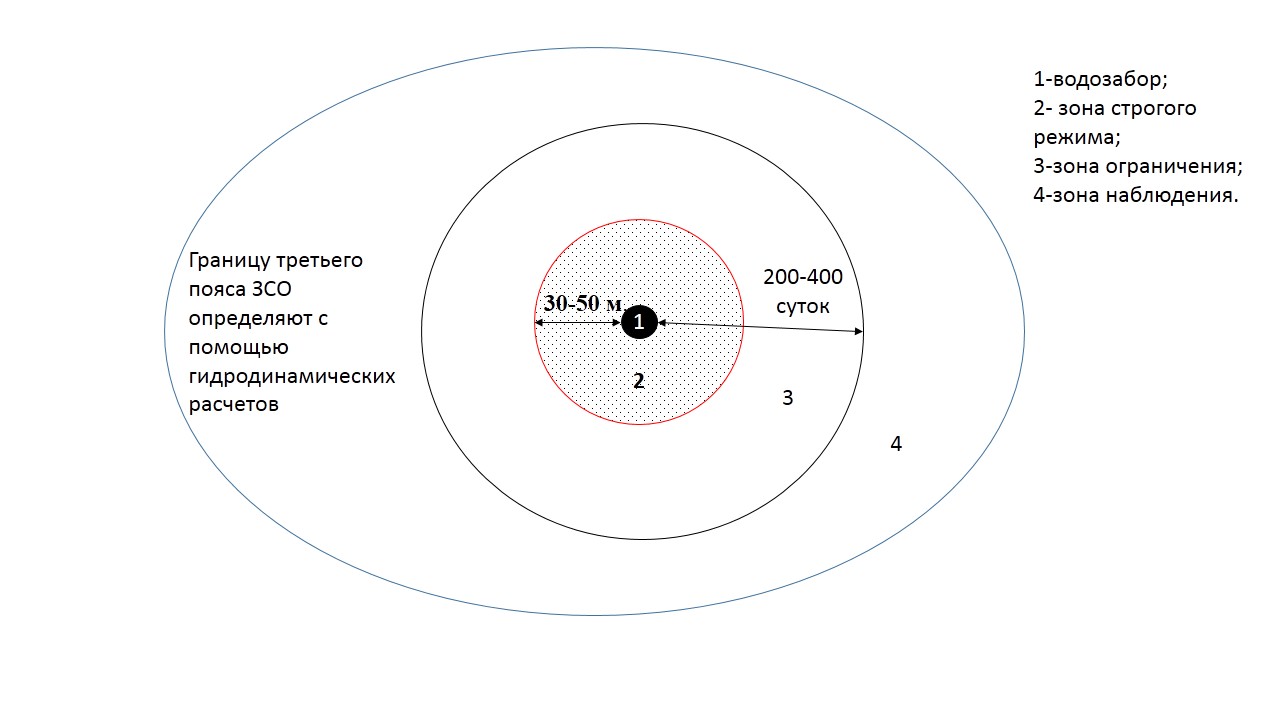

15 Гигиенические требования к нецентрализованной системе водоснабжения населенных пунктов При нецентрализованной системе водоснабжения разбор воды населением производится непосредственно из водоисточника, без разводящей сети труб. Чаще всего в качестве источника в таких случаях используют грунтовые воды, а водозаборами служат шахтные колодцы (рис. 5.) или скважины. Нецентрализованное (местное) водоснабжение – это система использования для питьевых и хозяйственных нужд воды подземных источников – колодцев, каптажей (камер накопления воды ключей и родников). Вода источников нецентрализованного водоснабжения употребляется населением без предварительной очистки. Она должна быть безопасной по эпидемическим показателям, безвредной по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. При санитарном надзоре за источниками нецентрализованного водоснабжения используется перечень показателей, установленный СанПиН 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» запах – не более 2-3 баллов; привкус – не более 2-3 баллов; цветность - не более 30о; прозрачность – не менее 30 см по шрифту; мутность – не более 2 мг/л; нитраты – не более 45 мг/л; общее микробное число – не более 100 в 1 мл. Содержание химических веществ не должно превышать ПДК. Место для устройства колодца должно располагаться на незагрязненном возвышенном участке, выше (по потоку грунтовых вод) от существующих и возможных источников загрязнения, удаленном не менее чем на 50 м от уборных, выгребных ям, сетей канализации, скотных дворов, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов. Для устройства колодцев и каптажей используют водоносные горизонты, защищенные с поверхности водонепроницаемыми породами. Существуют определенные требования к устройству и оборудованию водозаборных сооружений. Облицовка стенок шахты колодца производится водонепроницаемыми креплениями. В верхней части шахты устраивают глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м. Поверх глины оборудуют отмосток из асфальта, бетона, кирпича или камня с уклоном от колодца. Колодец оборудуют навесом, крышкой и общественным ведром. Верх колодца должен быть не менее чем на 0,8 м выше поверхности земли. Это предотвращает попадание в колодец грунтовых, ливневых, талых вод и других загрязнений. Для предупреждения возникновения в воде мути на дне колодца должен находиться фильтрующий слой из гравия толщиной 20 - 30 см. Не разрешается поднимать воду из колодца личными ведрами, а также черпать воду из общественного ведра своими черпаками. Для подъема воды из шахты вместо общественных ведер предпочтительнее использовать насосы. В радиусе 20 м от колодца не допускается полоскание и стирка белья, водопой животных и мытье разного рода предметов. Территория вокруг каптажей и колодцев ограждают и содержат в чистоте. Показателем поступления в воду органических загрязнений может служить увеличение содержания хлоридов, аммиака, нитритов, нитратов и окисляемости по сравнению с результатами предыдущих исследований. +Аммиак является начальным продуктом разложения органических азотосодержащих (в том числе, белковых) веществ и может расцениваться как показатель опасного в эпидемическом отношении свежего загрязнения воды органическими веществами животного происхождения. Соли азотистой кислоты (нитриты) представляют собой продукты окисления аммиака под влиянием микроорганизмов в процессе нитрификации и указывают на известную давность загрязнения. Соли азотной кислоты (нитраты) – конечные продукты минерализации органических азотсодержащих веществ. Присутствие в воде нитратов без аммиака и солей азотистой кислоты указывает на завершение процесса минерализации. Одновременное содержание в воде аммиака, нитритов и нитратов свидетельствует о незавершенности этого процесса и продолжающемся загрязнении воды. Хлориды в воде водоисточников рассматриваются как показатели бытового загрязнения. Содержание хлоридов в воде поверхностных незагрязненных водоисточников обычно не превышает 20 - 30 мг/л. Увеличение хлоридов по сравнению с обычным для данного водоисточника содержанием их свидетельствует об опасном загрязнении воды продуктами жизнедеятельности человека (фекалиями, мочой). Содержание органических веществ в воде характеризует показатель окисляемости: количество мг кислорода, израсходованного на химическое окисление органических веществ, содержащихся в 1 л воды. Увеличение общего микробного числа выше предельно-допустимого с одновременным изменением химического состава и органолептических свойств воды указывает на необходимость очистки и профилактической дезинфекции колодца. 16 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Зона санитарной охраны (ЗСО) – это территория, на которой установлен специальный режим и проводятся мероприятия, направленные на охрану источников водоснабжения и водопроводных сооружений. Границы ЗСО для поверхностных и подземных водоисточников обозначены на рисунках 10,11.  Рис. 10. ЗСО для поверхностных водоисточников.  Рис. 11. ЗСО для подземных водоисточников. Для предотвращения попадания загрязненных стоков в водоемы применяются очистные сооружения для обработки хозяйственно-бытовых стоков. Этапы очистки приведены на рисунке 12.  Механическая очистка рассчитана на задержание различных фракций взвесей. Используют: решетки, песколовки, отстойники.   Биологическая очистка. Основная цель – извлечение и минерализация органических веществ, находящихся в растворенном и коллоидном состоянии. Основой процесса является сорбция и минерализация органических веществ колониями аэробных микроорганизмов в виде биологической пленки (очистка в твердой среде – на биологических фильтрах) или активного ила (очистка в жидкой среде - в аэротенках).   Обеззараживание сточной воды проводится путем хлорирования или озонирования. Доза хлора составляет 10-3 г/м3.   Биологические пруды - это сооружения, где очистка сточной воды протекает в условиях, наиболее близких к естественному ходу самоочищения водоема за 2-3 суток. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||