Эмоции. Эмоции психология. Психическое состояние

Скачать 1.06 Mb. Скачать 1.06 Mb.

|

|

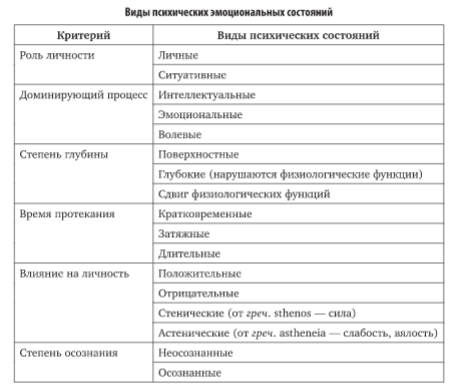

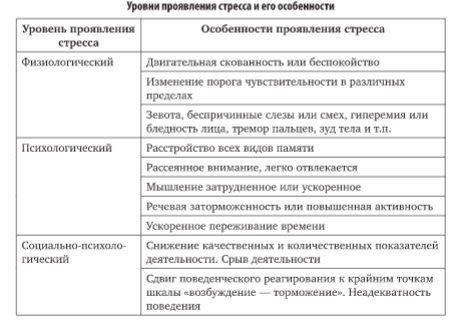

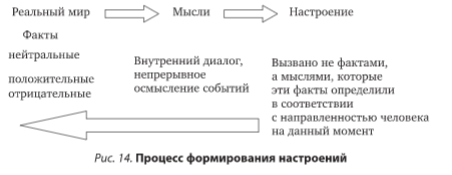

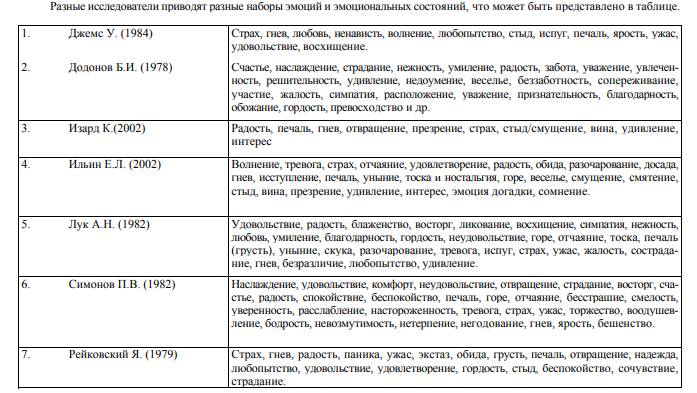

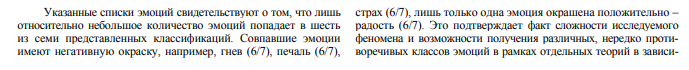

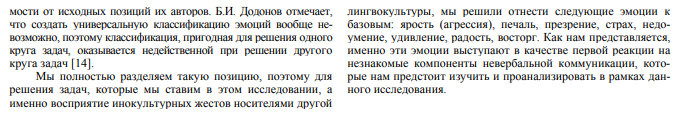

Психическое состояние — это относительно статичный момент процесса, но с ярко выраженным динамичным характером, который проявляется в повышенной или пониженной активности личности. Такие состояния возникают под влиянием как внешних факторов — обстановки, времени, словесных воздействий, характера работы (деятельности), так и внутренних — физиологического состояния организма. Психические состояния характеризуются целостностью, подвижностью, устойчивостью и непосредственной связью с другими психическими процессами и свойствами личности. Целостность свойственна психической деятельности в целом, отражает конкретное взаимоотношение всех компонентов психики на определенный момент. Подвижность проявляется в изменчивости психических состояний и наличии стадий протекания: начало, определенная динамика, завершение. Устойчивость отличается относительностью, динамический компонент присутствует, но не столь выражен, как в психических процессах. В психологии наиболее изучены два вида психических состояний: 1) эмоции — особый класс субъективных психологических состояний, возникающих в процессе непосредственного пристрастного отражения действительности; 2) внимание — динамическая сторона сознания, процесс, в результате которого происходит осознание воспринимаемого и его интерпретация в целостную структуру. Психические состояния служат фоном, на котором разворачивается человеческая жизнь. В то же время они выступают тем материалом, из которого «строятся» свойства личности. Состояния обладают полярностью, т. е. каждому соответствует его противоположность, например активность — пассивность, уверенность — неуверенность. В классификациях видов состояний используются различные критерии (табл. 9). Первая трудность, с которой сталкивается исследователь эмоциональных процессов, заключается в определении того, что отражается в эмоциях: внутренний или внешний мир. В современной психологии этот вопрос решается в пользу отношений между двумя мирами, иными словами, эмоциональные состояния отражают отношение между миром внутренним («хочу») и внешним («могу»). Если объекты и явления внешнего мира, условия существования человека способствуют удовлетворению его потребностей и достижению целей, то формируются положительные эмоции, если препятствуют — отрицательные.  В процессе эволюции эмоциональные состояния возникли как средство, позволяющее живым организмам определять свое физиологическое состояние в зависимости от внешних воздействий, как своеобразный способ поддержания жизни в ее оптимальных границах. Эмоциональные состояния предупреждают о разрушающем характере недостатка или избытка каких-либо факторов, служат сигналом полезного или вредного воздействия на организм, причем возникают они быстрее, чем рациональная оценка ситуации. Зафиксировав сигнал рассогласования между «хочу» и «могу», они в то же мгновение открывают или закрывают доступ к энергетическим ресурсам человека. «Победа впереди!» — и человек побеждает, «Мне это не под силу!» — и человек проигрывает. А шансы были равны. Вторая трудность связана с одновременным, порой противоречивым проявлением эмоциональных процессов во внутренних переживаниях, в поведении и ярко выраженных физиологических реакциях. Чему следует отдать предпочтение в исследованиях — внутренним переживаниям, поведению, физиологическим реакциям? Внутренние переживания, во-первых, субъективны, во-вторых, трудно передаются словами. В поведении человек может скрывать свои переживания, к тому же большинство культур различаются формами проявления эмоций. Физиологические реакции, казалось бы, более объективны, но, увы, исследователи не могут различить причину учащения ритма сердца, которую способны вызвать прямо противоположные эмоциональные состояния, например любовь и ненависть. Поэтому в психологических исследованиях учитываются все факторы. Однако степень представленности описаний переживания, фиксации поведения и измерений физиологических реакций зависит от изучаемого вида эмоционального процесса. В жизни человека эмоциональные процессы выполняют функции: • «оценщика» деятельности, ее хода и результатов (радость, огорчение); • организатора деятельности: направляют, способствуют или препятствуют ее осуществлению (гнев, страх); • регулятора человеческого общения (любовь, ненависть). Наиболее эффективно эмоциональные процессы выполняют эти функции для тех, кто способен ими овладеть, может их сдерживать, иногда демонстрировать прямо противоположные. Эмоции сопровождают все психические процессы человека, причем они качественно отличны, как отличны и сами процессы. Принято различать: • эмоциональный тон (приятно/неприятно), сопровождающий ощущения, например вкусовые, температурные, контактные. Эмоциональный тон побуждает к сохранению воздействий или их устранению; • эмоции, сопровождающие восприятия (слуховые, зрительные); • чувства как высший продукт развития эмоциональных процессов у человека. Любые проявления активности человека сопровождаются эмоциональными переживаниями, которые имеют качественные различия. В начале деятельности возникают чувства, предвосхищающие будущую активность человека, развитие событий; процесс протекания деятельности сопровождается эмоциями; в экстремальной же ситуации, когда деятельность завершена, событие свершилось, ситуация стала необратимой, возможно возникновение аффекта (табл. 10). Аффект (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) — сильная, относительно кратковременная реакция, связанная с резким изменением жизненных обстоятельств, когда человек не может найти адекватный способ выхода из экстремальной ситуации. Аффект — это генетически закрепившийся способ «аварийного» разрешения ситуации. Стресс (от англ. stress — напряжение) — одна из разновидностей аффекта: состояние сильной и длительной психической напряженности, вызванное трудностями, опасностями, возникающими при решении важной для человека задачи. Это неспецифический, как писал Г. Селье, ответ организма на предъявленное ему требование, когда нервная система получает эмоциональную перегрузку, причем приятна или неприятна ситуация — значения не имеет, главное, что она неожиданна и вызывает сильное душевное потрясение. Стресс приводит к истощению организма, которое проходит постепенно, в три этапа: • этап I — реакция тревоги, для которой характерны физиологические изменения, подготавливающие организм к встрече с новой ситуацией и приводящие в состояние настороженности и беспокойства; • этап II — фаза сопротивления, когда внешне все вроде бы остается в норме (устал ждать), но организм продолжает расходовать свои резервы; • этап III — истощение. Состояние стресса имеет объективные показатели, проявляющиеся на всех уровнях: физиологическом, психологическом и социально-психологическом (табл. 11).  Фрустрация (от лат. frustratio — обман, неудача) — психическое состояние, возникающее в результате срыва надежд, вызванного объективно непреодолимыми (или переживаемыми субъективно) трудностями, встающими на пути к достижению цели. " Возникновение фрустрации подчиняется закону: чем сильнее было влечение человека удовлетворить потребность и чем ближе была такая возможность, тем интенсивнее переживания фрустрации при срыве надежды. В состояний фрустрации человек испытывает целую гамму отрицательных эмоций и может вести себя по-разному: • агрессивно, усматривая «злой умысел» в сложившихся обстоятельствах, высказывая недовольство; испытывая раздражение, возмущение и обвиняя того, кто кажется виновником срыва надежд; • депрессивно, замкнувшись в себе, испытывая подавленность, обиду, чувства безнадежности и беспомощности, личной ущемленности, комплекса неполноценности, ощущая себя «без вины виноватым»; • интернально, осознавая причины неудач, признавая как факт объективно сложившейся ситуации, так и определенную долю своей вины. Однако этот вариант — не характерный признак фрустрации, а показатель выхода из нее. Фрустративные состояния личности могут «подогреваться» и внутренними факторами, предрасположенностью к воспроизводству таких ситуаций, например излишней доверчивостью, импульсивностью, тревожностью, неорганизованностью, рискованностью. В таких случаях человек сам себе создает трудности, чтобы потом их преодолевать. В жизни часто возникают ситуации срыва надежд, поэтому необходимо вырабатывать в себе иммунитет к таким состояниям. И это вполне возможно. «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней!» — этот тезис включает целый спектр защитной мотивации. Эмоции (от лат. emoveo — волную, потрясаю) — это целый класс психических состояний, проявляющихся в форме непосредственного, пристрастного переживания, которое возникает в процессе деятельности, а иногда и предвосхищает ее. Генетическая наследственность обеспечивает человека набором эмоциональных реакций, определяемых темпераментом. Поэтому именно эмоциональные проявления наиболее точно говорят о темпераментальных характеристиках человека. Но принимающая в этом участие система мозговой деятельности необычайно податлива; темперамент — еще не все. Решающим для установления эмоциональных привычек, которые управляют нашей жизнью, является воспитание. В зависимости оттого, какое влияние эмоции оказывают на испытывающего их человека, они делятся на положительные и отрицательные. Есть три эмоции положительного характера и шесть, отражающие чувство враждебности. Особняком стоит эмоциональное переживание горя и сострадания (К. Изард). Горе-страдание наиболее распространенная эмоция, доминирующая при утрате, депрессии. Характеризуется унынием, упадком сил, чувством одиночества. Иногда страдание и переживание приводит к психологическому совершенствованию человека. К положительным эмоциям относят: • радость — характеризует чувство уверенности, сопровождается ощущением силы и энергетического подъема; • удивление — быстро проходящая эмоция, подготавливает к новым событиям; • интерес-возбуждение может выступать в функции поддерживающей мотивации к работе. В этом состоянии человек чувствует себя воодушевленным и оживленным. Отрицательные эмоции: • гнев (ярость) — ощущение собственной силы, энергии. В ярости энергия столь высока, что человек чувствует, что он взорвется, если что-то не предпримет; • отвращение (омерзение) — ощущение, возникающее в случае рассогласования: ценностно значимое проявляется в уродливой форме; • презрение (пренебрежение) — чувство превосходства над другим человеком; • страх (ужас) — самая сильная и самая опасная эмоция. Связана с чувством недостаточной надежности, опасности, беды; • стыд (застенчивость) — сопровождается временной неспособностью мыслить логично и эффективно. Человек ощущает себя беспомощным, скованным, глупым, поэтому нормальное человеческое желание — не попадать в ситуации, за которые может быть стыдно; • вина-раскаяние — возникает при совершении неправильных действий. Ведет к осуждению самого себя, снижению самооценки и самоуважения. Почему отрицательных эмоций больше? Вероятно, их разнообразие позволяет успешнее адаптироваться к неблагоприятным обстоятельствам, о которых они и сообщают. А вот положительные эмоции требуют особо бережного отношения к себе не только в силу того, что их меньше, но и потому, что именно они являются энергетическим источником нашего здоровья и успешного существования. В процессе выполнения той или иной деятельности у человека возникает эмоциональная напряженность, которую принято разделять на операциональную и собственно эмоциональную. Операциональная напряженностьϰ— состояние, связанное непосредственно с процессом выполнения деятельности. Оно включает не только общее эмоциональное благополучие, но и эмоции отрицательной модальности: неудовлетворенность собой, чувство преодоления трудностей и т. п. Эти эмоции оказывают мобилизующее влияние и способствуют сохранению высокого уровня работоспособности. Эмоциональная напряженностьϰ — возникает на фоне прошлых неудач, авторитарного стиля взаимодействия, отрицательной реакции значимого другого и т. п. Она дезорганизует познавательную деятельность: ослабляется внимание, ухудшается память, нарушается динамика речи, снижается общая работоспособность. Эмоциональная напряженность имеет тенденцию «расширяться», захватывая и те сферы деятельности, в которых человек ранее неудач не испытывал. Настроениеϰ— устойчивое, относительно длительное эмоциональное состояние человека, положительный или отрицательный фон его жизни. Настроение «разлито» по психике человека и настраивает его на определенное восприятие мира. В радостном настроении человек склонен воспринимать все в положительном свете, в тревожном — ожидать отовсюду неприятности. Настроение всегда личностно, когда у человека радостное настроение — это не значит, что он чему-то или кому-то рад. Ему просто радостно. Обычно настроение характеризуется безотчетностью. Человек даже не замечает его до тех пор, пока оно не изменится. Эмоции являются неотъемлемой частью нашего существования. Наивно думать, что можно исключить из своей жизни тревогу, депрессию или враждебность. Однако, приняв на себя ответственность за свое эмоциональное состояние, человек способен научиться их адекватно выражать, снижая таким образом негативное воздействие отрицательных эмоций на организм. Существуют различные причины, порождающие отрицательные эмоции. Они могут отражать состояние здоровья, зависеть от нервной системы и обмена веществ. Одна из отличительных особенностей эмоций — способность передаваться от одного человека к другому: эмоции заразительны! Поэтому люди неосознанно тянутся к людям с хорошим настроением и избегают тех, кто всегда «не в духе». Эмоциональное состояние вполне можно поднять и самостоятельно. Помните, «настройка тела» повлечет за собой «настройку духа». Начните нужное действие, а внутренние переживания «догонят» его. Мозг будет подыгрывать вашим действиям. Проведите мысленный эксперимент: сядьте за стол, уроните голову на руки, несколько раз тяжело вздохните — и вы получите отрицательные эмоциональные ощущения. А теперь распрямите плечи, сделайте несколько энергичных физических движений, и вам покажется, что жизнь не так уж и плоха. Эмоции не отражают мир напрямую, поэтому в процессе эмоционального познания возможны различные нарушения. Как известно, наша голова не любит отдыхать, даже во время сна в ней возникают образы прошлого и представления будущего: идет непрерывный диалог, в результате которого и формируется то или иное настроение (рис. 14). Психологи отмечают как минимум десять искажений, типичных для человека. Ознакомьтесь с ними. 1. Из единичных фактов делается общий вывод: единственное отрицательное событие видится как черная полоса. 2. Максимализм: мир видится в черно-белых чертах. 3. Психологическая фильтрация событий: человек выдергивает из жизни негативные детали и живет в них («ложка дегтя в бочке меда»). 4. Дисквалификация положительного: человек отрицает положительные факты, считая их появление невозможным в принципе. 5. Скачущие умозаключения: негативная интерпретация реальности из-за незнания (человек решает, что кто-то плохо к нему относится) или уверенности в том, что плохие предчувствия обязательно сбываются («как всегда»). 6. Преувеличение плохого и преуменьшение хорошего: эффект подзорной трубы. 7. Выводы, основанные на эмоциях: «Я чувствую, следовательно, это истинно». 8. Рассуждение в стиле «Можно было бы…», что порождает комплекс вины и озлобление. 9. Ярлыки: вместо описания своих или чужих ошибок оценивается сам человек, причем с помощью ярких, броских образов, метафор и т. п. 10. Принятие ответственности за независящие от тебя события: видеть в себе причину, несмотря на то что реально не было возможности повлиять на события.       |