Психология как наука. Психология как наука имеет долгую предысторию, но короткую историю. Слово психология

Скачать 255 Kb. Скачать 255 Kb.

|

|

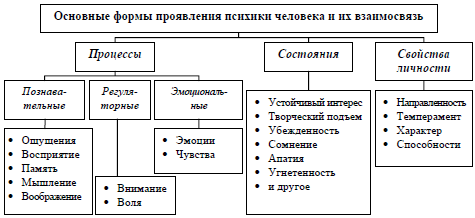

Психология как наука имеет долгую предысторию, но короткую историю. Слово «психология» впервые появилось лишь в 18 веке в трудах немецкого философа Христиана Вольфа. Оно образовано из двух греческих слов: «psyche» - душа, logos – наука, учение. Таким образом, психология – это наука о душе. Но возникает вопрос о том, что понимать под словом «душа»? Иными словами, возникает проблема, связанная с определением предмета психологии предмет научного изучения в психологии составляют: · конкретные факты психической жизни; · закономерности психики; · механизмы психической деятельности. психология – наука о фактах, закономерностях и механизмах психики. Задачи психологии: · научиться понимать сущность явлений и их закономерности; · научиться управлять ими; · использовать полученные знания в системе образования, в управлении, на производстве с целью повышения эффективности различных отраслей практики; · быть теоретической основой деятельности психологической службы. В сфере образования психологические знания необходимы для понимания и изучения развития психики ребёнка; для изучения и определения психологических условий всестороннего развития личности; для выработки психолого-педагогических рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательной работы; для создания условий для развития и совершенствования личности педагога. Психология взаимосвязана с естественными науками (физиологией, биологией, анатомией). Психологу необходимо знать, на какие физиологические механизмы опираются сложные формы психической деятельности. Без знания общих биологических принципов существования и приспособления невозможно понять сложные формы психической деятельности человека; - с общественными науками (историей, экономикой, юриспруденцией, социологией, искусствоведением). В этих науках важен учёт психологических факторов, в то же время психология учитывает данные, полученные в этих науках Особенно важна связь психологии с педагогикой. По мнению К.Д. Ушинского, чтобы «всесторонне воспитать человека, его надо всесторонне изучить». Если педагогика не опирается на знание психологических явлений, то она превращается в набор педагогических советов и рецептов. Без знания психологии невозможна грамотная разработка содержания образования, подбор наиболее эффективных методов и приёмов обучения и воспитания. Методологическим фундаментом для психологии является философия. Она определяет мировоззрение учёного и выбор им стратегии научного исследования. Итак, современная психология находится на стыке наук, занимая промежуточное положение между философскими, естественными и социальными науками. 3 Фундаментальная отрасль (общая психология) экспериментально и теоретически разрабатывает основные психологические проблемы, исследует наиболее общие закономерности психической деятельности взрослого нормального человека. Содержанием общей психологии являются основные принципы науки, её методы, система понятий, обобщённая и абстрагированная на основе исследований, проведённых в различных отраслях психологии. Общая психология исследует индивида, выделяя в нём познавательные процессы и личность. Специальные отрасли выделяют вопросы, представляющие интерес для познания одной или нескольких групп явлений. В основу их классификации можно положить такие критерии, как: - различные виды человеческой деятельности: психология труда, педагогическая психология, медицинская психология, психология рекламы, психология спорта и т.д.; Прикладными называют отрасли науки, достижения которых используются на практике. Среди психологов прикладных отраслей одни занимаются проблемами отдельных людей, другие решают проблемы в области образования, третьи создают программы для привлечения внимания людей к различным общественным мероприятиям. 4 Психика представляет собой следующую совокупность психических явлений: · психические процессы, обеспечивающие первичное отражение и осознание человеком окружающей действительности (познавательные: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, речь; эмоциональные, волевые); · психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности (темперамент, характер, способности, направленность); · психические состояния – определённый уровень работоспособности и качества функционирования психики человека, характерный для неё в каждый отдельный момент времени (активность, усталость, апатия и т.д.); · психические образования – психические явления, формирующиеся в процессе приобретения человеком жизненного и профессионального опыта, в содержание которых входит особое сочетание знаний, навыков и умений; · социально – психологические явления и процессы – психические феномены, обусловленные взаимодействием, взаимовлиянием и общением людей, их принадлежностью к определённым общностям. 5  6  7 Одной из самых главных особенностей человека является то, что он способен трудиться, а любой вид труда является деятельностью. Деятельность — это динамическая система взаимодействия субъекта с миром.В процессе этого взаимодействия происходит возникновение психического образа и его воплощение в объекте, а также реализация субъектом своих отношений с окружающей реальностью. Любой простейший акт деятельности является формой проявления активности субъекта, а это означает, что любая деятельность имеет побудительные причины и направлена на достижение определенных результатов. Побудительными причинами деятельности человека являются мотивы — совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. Именно мотив, побуждая к деятельности, определяет ее направленность, т. е. определяет ее цели и задачи. Цель — это осознанный образ предвосхищенного результата, на достижение которого направлено действие человека. Целью может быть какой-либо предмет, явление или определенное действие. Задача — это заданная в определенных условиях (например, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута путем преобразования этих условий согласно определенной процедуре. Любая задача всегда включает в себя следующее: требования, или цель, которой надо достичь; условия, т. е. известный компонент постановки задачи; искомое — неизвестное, которое надо найти, чтобы достигнуть цели. Задачей может быть конкретная цель, которой надо достичь. Однако в сложных видах деятельности чаще всего задачи выступают как частные цели, без достижения которых нельзя достичь главной цели. Например, для того чтобы овладеть какой-либо специальностью, человек должен вначале изучить ее теоретические аспекты, т. е. решить определенные учебные задачи, а затем реализовать эти знания на практике и получить практические навыки, т. е. решить ряд задач практической деятельности. Человек современного общества занимается разнообразными видами деятельности. Классифицировать все виды деятельности вряд ли представляется возможным, поскольку для того, чтобы представить и описать все виды человеческой деятельности, необходимо перечислить наиболее важные для данного человека потребности, а число потребностей очень велико, что обусловлено индивидуальными особенностями людей. Однако можно обобщить и выделить свойственные всем людям основные виды деятельности. Они будут соответствовать общим потребностям, которые можно обнаружить практически у всех без исключения людей, а точнее — тем видам социальной человеческой активности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития. Такими видами деятельности являются игра, учение и труд. Игра — это особый вид деятельности, результатом которого не становится производство какого-либо материального или идеального продукта. Чаще всего игры имеют характер развлечения, преследуют цель получения отдыха. Существует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и сюжетные, ролевые и игры с правилами. Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в специальных образовательных учреждениях. Оно может быть не организованным и происходить попутно, в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей учение может приобретать характер самообразования. Особенности учебной деятельности состоят в том, что она непосредственно служит средством психологического развития индивида. Благодаря труду человек стал тем, кто он есть. Благодаря труду человек построил современное общество, создал предметы материальной и духовной культуры, преобразовал условия своей жизни таким образом, что открыл для себя перспективы дальнейшего, практически неограниченного развития. С трудом прежде всего связано создание и совершенствование орудий труда. Они, в свою очередь, явились фактором повышения производительности труда, развития науки, промышленного производства, технического и художественного творчества. 8 Деятельность человека — это весьма сложное и многообразное явление (рис. 5.1). В осуществлении деятельности задействованы все компоненты иерархической структуры человека: физиологический, психический и социальный. Навык — это действие, которое автоматизируется в процессе своего формирования и становится набором, целостным сплавом операций, включенным в состав более сложного действия. В этом определении отображена динамика, история навыка, который вначале существует как действие, т.е. подчинен цели. Автоматизация действия, психологически превращающая его в навык, означает выход цели из сознания. Сознание освобождается для постановки других целей. Происходит прочная систематизация сформированных операций в структуре нового, более сложного действия. Чем сложнее навык, тем больше требуется времени и усилий для его выработки. Навык— это результат трудоемкой работы моторики, сенсорики, памяти, мышления, воли, психики в целом. Всевозможные навыки пронизывают, вооружают, опосредствуют любую человеческую деятельность. Без них она просто невозможна, не говоря уже об эффективности многопредметных, составных деятельностей. Умение— высшая форма навыка, объединенного с другими операциями и действиями и перешедшего на уровень устойчивого свойства личности. Это возможность, способность реализации целей и задач, навыков и действий, деятельностей и всего поведения личности в изменяющихся условиях жизни. Умения можно рассматривать как практическую сторону направленности личности. Умения не врожденны и не случайны. Они соответствуют потребностям человека, его способностям, характеру, профессиональному и социальному статусу. У каждого индивида существует личная система умений, в той или иной степени развитых и реализуемых в разных видах деятельности, в поведении и жизни. В системе и качестве умений в значительной мере проявляется и реализуется опыт личности как одна из необходимых составляющих, подсистем ее психологической структуры. Привычка — психологический, глубоко личностный сплав направленности и деятельности. Это устоявшиеся, традиционные для личности устремления, принятые и удобные формы действования и поведения, стили переживаний и отношений с миром. Это прочно сложившаяся, психологически закрепленная часть опыта личности. Человек многое делает, «не раздумывая», по привычке. Это облегчает его существование, особенно в ситуациях субъективных и объективных затруднений, резких изменений бытия. Без привычек нет личности: от элементарного самообслуживания и режима дня до привычных форм и субъектов общения, переживания, профессионального и семейного поведения. Но в относительной неизменности, косности привычек заключено неизбежное противоречие с изменяющимися условиями жизни и деятельности. Слишком неизменное, привычное поведение может стать ригидным, неадекватным. Привычки время от времени должны как-то меняться, исчезать вовсе или вновь возрождаться. Поведение может быть и совершенно непривычным, внезапным. 9 Индивидуальность – неповторимость и своеобразие конкретного человека, выраженные в особенностях развития нижних уровней (индивид, субъект, личность). Индивид – представитель биологического вида, имеет определенные врожденные особенности (строение тела – возможность прямохождения, структура мозга – развитие интеллекта, строение руки – возможность использования орудий и т.д.), то есть индивид – это принадлежность конкретного человека к человеческому роду. Личность – включаясь в систему общественных взаимоотношений и процессов, человек приобретает особое социальное качество – становится личностью. Личность - это качество индивида (единство личности и индивида), но они не тождественны. Личность - это особое качество, приобретаемое индивидом в обществе, в совокупности общественных отношений, то есть это социальное качество индивида. Может ли индивид не быть личностью - да может - это ребенок. Межличностные связи, формирующие личность в коллективе, выступают в форме субъект-субъектных связей (общение) и субъект-объектных (общественная деятельность). Индивид постепенно включается в общественные связи, также присваивая себе при этом опыт человечества сначала с позиции взрослого (воспитание - процесс приобщения к миру человеческой культуры), а потом самостоятельно (самовоспитание). Личность и индивидуальность. Личность каждого индивида наделена только ей присущим сочетанием черт и особенностей, образующих ее индивидуальность. Индивидуальность - это сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, его отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характере, привычках, преобладающих интересах, в качестве познавательных процессов, в способностях, индивидуальном стиле деятельности (определить). Личность и индивидуальность также образуют единство, но не тождество, так как индивидуальные особенности могут быть и не представлены в формах деятельности и общении, существенно важных для группы, в которую включен индивид. Если черты индивидуальности не представлены в межличностных отношениях (например, привычки), то они оказываются не существенными для оценки личности и не получают условий для развития. Так, например, ловкость и решительность, будучи чертами индивидуальности подростка, не выступают до этого времени как характеристика его личности, пока он не был включен в спортивную команду. То есть индивидуальные особенности не заявляют о себе (не приобретают личностный смысл) и не развиваются, пока они не станут необходимыми в системе межличностных отношений человека. Индивид (от лат. individu-um — неделимое): 1) Человек как единичное природное существо, представитель вида Homo sapiens, продукт филогенетического и онтогенетического развития, единства врожденного и приобретенного (см. Генотип; Фенотип), носитель индивидуально своеобразных черт (задатки, влечения и т. д.). 2) Отдельный представитель человеческой общности; выходящее за рамки своей природной (биологической) ограниченности социальное существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным поведением и психическими процессами. Оба значения термина «индивид» взаимосвязаны и описывают человека в аспекте его отдельности и обособленности. Наиболее общие характеристики индивида: целостность психофизиологической организации; устойчивость во взаимодействии с окружающим миром; активность. Признак целостности указывает на системный характер связей между многообразными функциями и механизмами, реализующими жизненные отношения индивида. Устойчивость определяет собой сохранность основных отношений индивида к действительности, предполагая вместе с тем существование моментов пластичности, гибкости, вариативности. Активность индивида, обеспечивая его способность к самоизменению, диалектически сочетает зависимость от ситуации с преодолением ее непосредственных воздействий. Индивидуальность - человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от других людей; своеобразие психики и личности индивида, ее неповторимость. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в специфике интересов, качеств перцептивных процессов и интеллекта, потребностей и способностей индивида. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются в процессе воспитания, имеющего общественно обусловленный характер, порождая широкую вариативность проявлений И. Рассматривая проблему личности, Леонтьев приходит к выводу об общественно-исторической сущности личности, о том, что личность формируется благодаря жизни человека в обществе. Поэтому личностью может быть только человек, и то, достигший определенного возраста. «Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека» По Леонтьеву, личность порождается деятельностью. В ходе деятельности человек вступает в отношения с другими людьми (общественные отношения), и эти отношения становятся «образующими» его личность. Таким образом, согласно Леонтьеву, личностью не рождаются, личностью становятся. Со стороны самого человека формирование и жизнь его как личности выступают прежде всего как развитие, трансформация, подчинение и переподчинение его мотивов. 10 Идвивидуально своеобразная, природно обусловленная совокупность динамических проявлений психики называется темпераментом человека. Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому назад. Как известно, на земле нет людей с одинаковыми кожными узорами на пальцах рук, на дереве нет совершенно одинаковых листьев. Точно так же в природе не существует абсолютно одинаковых человеческих личностей - личность каждого человека неповторима. Смешение жидкостей в организме, характеризующееся преобладанием крови, было названо сангвиническим темпераментом; смешение, при котором приобладает лимфа - флегматическим темпераментом; смешение с преобладанием желтой желчи - холерическим темпераментом и, наконец, смешение с преобладанием черной желчи - меланхолическим темпераментом. Эти названия сохранились до сих пор, но прежние представления об органической основе психологических различий между людьми имеют теперь по преимуществу исторический интерес. В течение многих столетий, прошедших со времен античной науки, выдвигались различные гипотезы, стремившиеся объяснить причину разлиий динамических проявлений психики. В истории изучения этой проблемы можно выделить три основных системы взглядов. Самая древняя из них - гуморальные теории (от латинского humor - влага, сок). Так, немецкий филосов И. Кант (конец XVIII в) считал, что природной основой темперамента являются индивидуальные особенности крови, в основе лежат свойства системы кровообращения. На рубеже XIX в. и начала XX в. сформировалась так называемая соматическая концепция, согласно которой существует связь между свойствами темперамента и телосложением. Широкую известность получили труды немецкого психиатра Э. Кречмера (20-е годы 20 века), в которых обосновывается представление о том, что различие в типах строения тела указывают и на определенные различия в темпераменте. В 1921 г. он опубликовал свою знаменитую работу “Строение тела и характер”. Им было проведено множество измерений частей тела, что позволило ему выделить 4 конституциональных типа: 1. ЛЕПТОСОМАТИК - характеризуется хрупким телосложением высоким ростом, плоской грудной клеткой. Плечи узкие, нижние конечности - длинные и худые. 2. ПИКНИК - человек с выраженной жировой тканью, чрезмерно тучный. Характеризуется малым или средним ростом, расплывающимся туловищем с большим животом и круглой головой на короткой шее. 3. АТЕЛЕТИК - человек с развитой мускулатурой, крепким телосложением, характерен высокий или средний рост, широкие плечи, узкие бедра. 4. ДИСПЛАСТИК - человек с бесформенным, неправильным строением. Индивиды этого типа характеризуются различными деформациями телосложения (например, чрезмерный рост, непропорциональное телосложение). С названными типами строения тела Кречмер соотносит 3 выделенных типа темперамента: |