контрольная. Контрольная 1. расчет оборота вагона на направлении полигона железной дороги

Скачать 164.32 Kb. Скачать 164.32 Kb.

|

|

Задание № 2 «РАСЧЕТ ОБОРОТА ВАГОНА НА НАПРАВЛЕНИИ ПОЛИГОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» Исходные данные для варианта 1 для расчета оборота вагона на полигоне:

Исходные данные для расчета оборота вагона:

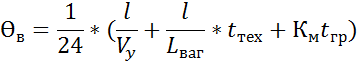

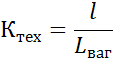

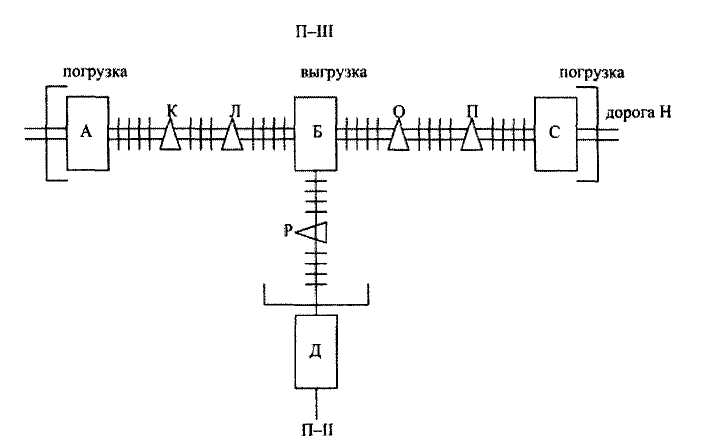

Примечание. В таблице квадратом выделено значение показателей до и после реализации мер по ускорению оборота вагона: числитель – до реализации, знаменатель – после реализации указанных мер. Оборотом вагона для сети в целом называется время в сутках, затрачиваемое вагоном грузового парка на выполнение одного цикла операций перевозочного процесса. Оборотом вагона для дороги, полигона (отделения) называется время нахождения вагона на подразделении, затрачиваемое на выполнение всех грузовых операций, приходящихся на его полный рейс, с момента одной погрузки вагона до начала следующей его погрузки. Затем необходимо привести трехчленную формулу оборота вагона из и дать пояснения ко всем ее элементам. Оборот вагона в сутках определяется по формуле (2.1):  (2.1) (2.1)где: l - полный рейс вагона, км; Vу – участковая скорость, км/ч; Lваг - вагонное плечо, км; tтех - простой вагона на одной технической станции, ч; Км - коэффициент местной работы показывает, сколько грузовых операций в среднем производится с вагоном за время его оборота, шт; tгр - простой вагонов, ч. Определим полный рейс вагона по формуле (2.3): где: lгр - груженый рейс, км; αпор - коэффициент порожнего пробега, определяется как отношение порожнего рейса к груженому; Ктех - количество технических станций, которое проходит вагон за время оборота. Количество технических станций определяется по формуле (2.4):  (2.4) (2.4)где: Lваг – вагонное плечо – среднее расстояние пробега вагона между техническими станциями, на которых выполняются технические операции с транзитными вагонами с переработкой и без переработки. По формуле (2.3) получаем:  Подставим данные в формулу (2.4) и получим:  Простой вагонов в часах, приходящийся на одну грузовую операцию (погрузку или выгрузку), и коэффициент местной работы определяют по формулам (2.5) и (2.6):  (2.5) (2.5) (2.6) (2.6)где: По данным формулам (2.5) и (2.6) получаем:    Коэффициент местной работы показывает, сколько грузовых операций в среднем производится с вагоном за время его оборота. Далее подставляем данные в формулу (2.1) и получаем:   Рабочий парк вагонов определяется по формуле (2.7):  (2.7) (2.7)где: U- работа отделения, ваг., равная сумме погруженных UП и принятых По формуле (2.7) получаем:   Определим ускорение оборота вагонов по формуле (2.8):  (2.8) (2.8)Получаем по формуле (2.8):  Сокращение потребностей:  Время оборота вагона определяется с точностью до 0,01 сут. Определим долю времени, приходящуюся на каждый элемент оборота вагона:  1%=0,276 (ч) Долю времени в движении определим по формуле:   На технических станциях получаем:   На станциях погрузки и выгрузки получаем:   После выполненных расчетов покажем на схеме груженый и порожний рейсы вагона, а также его оборот на заданном направлении полигона.       Общий рейс Порожний рейс Груженый рейс  Рисунок 2.1 – Схема полигона железной дороги Условные обозначения:

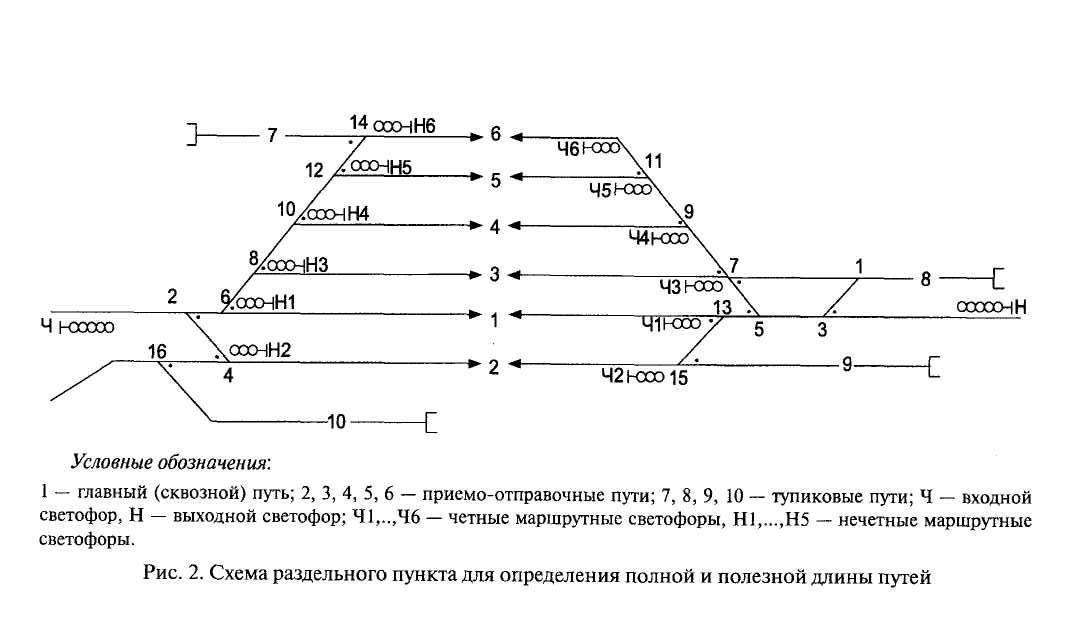

Задание № 3 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ СОСТАВА И ПОЛЕЗНОЙ ДЛИНЫ ПРИЕМО-ОТПРАВОЧНЫХ ПУТЕЙ» Требуется: 1. Определить массу состава поезда. 2. Определить длину поезда. 3. Выбрать стандартную длину приемо-отправочных путей. 4. Показать на схеме (рис. 3.1) полную и полезную длину путей. Исходные данные для решения задачи приведены в таблицах для варианта 1. Характеристика вагонов и участков

Характеристика локомотивов

Масса состава поезда определяется исходя из движения его с установившейся скоростью по расчетному подъему по формуле 3.1:  (3.1) (3.1)где: По формуле (3.1) получаем:  Рассчитав массу состава поезда, необходимо произвести проверку по условию трогания с места поезда на раздельных пунктах. Масса состава, который может быть стронут с места на раздельном пункте с максимальным уклоном, определяется по формуле (3.2):  (3.2) (3.2)где: Получаем по формуле (3.2) следующее:  Должно выполняться условие: 11 157,769 › 6 909,03 В том случае, когда Затем необходимо определить длину приемоотправочного пути станции, на которой может разместиться поезд рассчитанной массы. Длина поезда определяется по формуле (3.3): где: Средняя масса вагона определится из выражения по формуле (3.4): где: По формуле (3.4) получаем:  По формуле (3.3) определяем длину поезда:  Необходимая длина пути lпути = l+10 (м). Здесь 10 м добавляется на неточность установки поезда. Затем определяется полезная длина приемо-отправочных путей по величине ближайшей стандартной (850 м, 1050 м). Для длинносоставных и соединенных поездов (1500 м,1700 м). Принимаем длину приемо-отправочных путей 1500 м По последней цифре учебного шифра студент выбирает номер пути, для которого на схеме схематично показывает его полезную длину. Для сквозного и тупикового пути показывается полная длина. Если последняя цифра учебного шифра 0, то номер пути выбирается 10. Полной длиной сквозного пути считается расстояние между остряками ведущих на него стрелочных переводов, а тупикового - расстояние от остряка стрелки до упора. Полезной длиной пути считают часть полной его длины, в пределах которой устанавливается подвижной состав, не мешая передвижению по соседним путям станции.  L – полная длина пути         L – полезная длина пути  Рисунок 3.1 – Схема раздельного пункта полной и раздельной длины пути |

— опорная сортировочная станция, выполняющая на полигоне (П—III) железной дороги грузовые операции (погрузку—выгрузку);

— опорная сортировочная станция, выполняющая на полигоне (П—III) железной дороги грузовые операции (погрузку—выгрузку);

— промежуточная станция, на которой выполняется прицепка—отцепка вагонов от сборных поездов, пропуск, обгон, скрещение, прием и отправление грузовых и пассажирских поездов;

— промежуточная станция, на которой выполняется прицепка—отцепка вагонов от сборных поездов, пропуск, обгон, скрещение, прием и отправление грузовых и пассажирских поездов;