Расчет поперечной рамы в соответствии с методикой Еврокодов при использовании коэффициентов надежности из национальных стандарто. срс 5. Расчет поперечной рамы в соответствии с методикой Еврокодов при использовании коэффициентов надежности из национальных стандартов

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

|

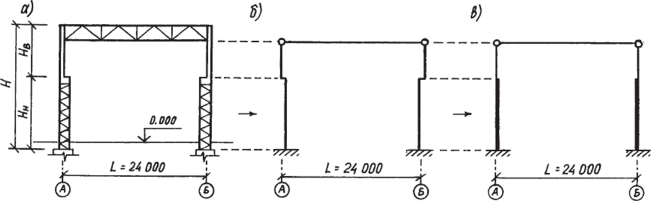

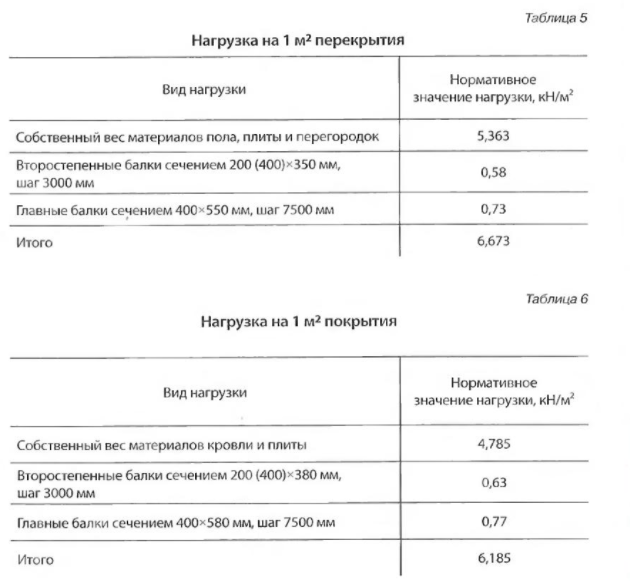

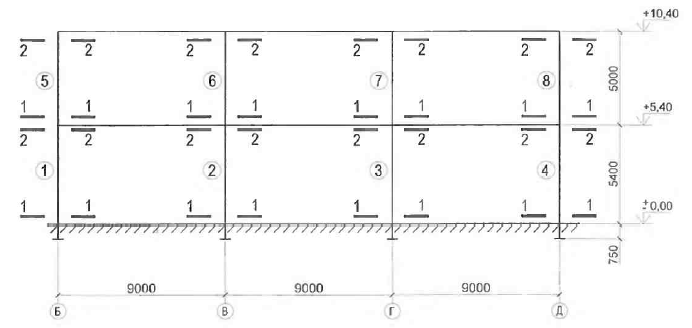

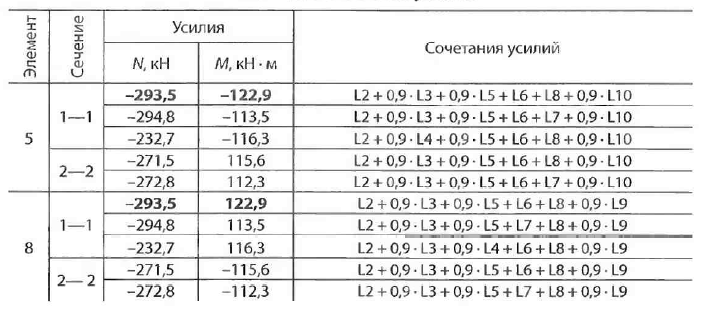

Расчет поперечной рамы в соответствии с методикой Еврокодов при использовании коэффициентов надежности из национальных стандартов. Расчет поперечной рамы необходим с целью определения усилий по сечениям колонны. Каркас промышленного здания представляет собою пространственную многостержневую систему. Основной несущей конструкцией каркаса является поперечная рама, на которую передаются нагрузки и которая в свою очередь передает их на фундамент. При ручном расчете конструктивную схему поперечной рамы каркаса (рис. 7.3а) заменяются условной расчетной схемой (рис. 7.36), в которой оси стоек проходят через центры тяжести сечений колонн. Ось ригеля совмещается с нижним поясом стропильной фермы. Заделка стоек принимается жесткой, расположенной на уровне низа базы колонн. Сопряжение ригеля с колонной может быть шарнирным или жестким. При жестком сопряжении однопролетная рама трижды статически неопределима. На рисунке 7.3а показана расчетная схема рамы с шарнирным сопряжением ригеля с колонной.  Рис. 7.3. Конструктивная (а) и расчетная (б) схемы поперечной рамы; упрощенное изображение расчетной схемы (в). Сечение нижней части колонны несимметричное, поэтому координата его центра тяжести относительно наружной грани колонны zH принимается в пределах , Воздействие внецентренно приложенных продольных усилий N на раму заменяется эквивалентным воздействием этих же центрально приложенных усилий и изгибающих моментов М, приложенных с эксцентриситетом е: В рамах с шарнирным узлом сопряжения ригеля с колонной учитывается эксцентриситет приложения нагрузки от покрытия на верхнюю часть колонны: На поперечную раму производственного здания действуют постоянные нагрузки от веса конструкций, временные — от веса оборудования и кратковременные — от кранов, снега, ветра. Нагрузки собирают раздельно по видам, с тем чтобы от каждой из них определить усилия и составить их невыгоднейшие (расчетные) сочетания. Эти сочетания для разных элементов могут быть от различных составляющих. 4.2.1. Сбор постоянных и временных нагрузок на раму здания Сбор нормативных постоянных и временных нагрузок на раму Здания аналогичен рассмотренному в п. 4.1.1. 4.1.1. Сбор постоянных и временных нагрузок на раму здания 4.1.1.1. Постоянные нагрузки  Нормативные значения нагрузок, действующих на раму: g1 =0,4·0,58·25 = 5,8 кН/м — погонная нагрузка от собственного веса главных балок покрытия; g2 =0,4·0,55·25 = 5,5кН/м — погонная нагрузка от собственного веса главных балок перекрытия; g3 =0,42 ·25 = 4,0кН/м — погонная нагрузка от собственного веса колонн; G1 = 4.785 ·3· 7,5 + 0.2 ·0,38·25·7,5 = 121,9 кН — сосредоточенная нагрузка в пролете от собственного веса кровли, плиты покрытия и веса второстепенных балок; G2 =4,785·3·7,5 + 0,4· 0,38·25·7,5 = 136,2 кН — сосредоточенная нагрузка на опора,х по осям В и Г от собственного веса кровли, плиты покрытия и веса второстепенных балок; G3 =0.5·4,785·3·7,5 + 0,4 ·0,38·25·7,5= 82,3 кН — то же на крайних опорах по осям Б и Д; G4 =5,363·3·7,5 + 0,2· 0,35·25·7,5 = 133,8 кН — сосредоточенная нагрузка в пролете от собственного веса пола, перегородок, плиты перекрытия и веса второстепенных балок; G5 =5,363·3·7,5 + 0,4·0,35·25·7,5 = 146,9 кН — сосредоточенная нагрузка на опорах по осям В и Г от собственного веса пола, перегородок, плиты перекрытия и веса второстепенных балок; G6=0,5· 5,363·3 ·7,5 + 0,4·0,35·25·7,5 = 86,6 кН — то же на крайних опорах по осям Б и Д. 4.1.1.2. Временные нагрузки 4.1.1.2.1. Полезная нагрузка на перекрытие Q1 =4· 7,5· 3 = 90,0 кН — нормативное значение сосредоточенной нагрузки па перекрытие в пролете и на опорах по осям В и Г; Q2 =0,5· 4 · 7,5· 3 = 45,0 кН — то же па крайних опорах по осям Б и Д. 4.1.1.2.2. Снеговая нагрузка Снеговая нагрузка вычисляется в соответствии с [2, и. 5] и [7, часть 3J:  0,8· 1· 1· 1,8 = 1,44 кН/м2, 0,8· 1· 1· 1,8 = 1,44 кН/м2,где ц = 0,8 — коэффициент формы снеговой нагрузки, принимается по п. 5.3.2 [2];  = 1 — коэффициент защищенности; = 1 — коэффициент защищенности; 1 — термический коэффициент; 1 — термический коэффициент; — характеристическое (нормативное) значение веса снегового покрова, для снегового района III — характеристическое (нормативное) значение веса снегового покрова, для снегового района III  — 1,8 кН/м2. — 1,8 кН/м2.Примечание В проекте национального приложения РФ к EN 1991-1-3 нормативное (характеристическое) значение снеговой нагрузки принимается равным величине из табл. 4* . Это связано с отличием в подходе к нормированию снеговых нагрузок, при котором в Еврокодах вводятся пониженные по сравнению с нормами РФ значения коэффициентов формы снеговых нагрузок и сочетаний нагрузок. S1= 1,44· 7,5· 3 = 32,4 кН — нормативное значение снеговой сосредоточенной нагрузки на покрытие в пролете и на опорах по осям В и Г, S2 =0,5· 1,44· 7,5· 3 = 16,2 кН — то же на крайних опорах по осям Б и Д. 4.1.1.2.3. Ветровая нагрузка Ветровая нагрузка определяется в соответствии с [3, п. 4| и 17, часть 4]. Ветровое давление, действующее на внешние поверхности конструкций здания, определяется по формуле  где  — пиковое значение скоростного напора ветра; — пиковое значение скоростного напора ветра; — аэродинамический коэффициент внешнего давления. — аэродинамический коэффициент внешнего давления.Пиковое значение скоростного напора ветра вычисляется по формуле  здесь qh — скоростной напор (нормативное значение ветрового давления); для ветрового района I по табл. 11.1 (9) qh = 0,23 кН/м2; Примечание 1. В соответствии с п. 4.5 [3] скоростной напор определяется по формуле (4.10) через значение нормативной скорости ветра. В проекте национального приложения к EN 1991-1-4 в табл. НП 4.1 приведена нормативная скорость ветра для ветровых районов по карте 3 [9]. При указанной нормативной скорости ветра и плотности воздуха 1,25 кг/м3 (рекомендуется FN 1991-1-4) значение скоростного напора, вычисленного по формуле (4.10), соответствует величине нормативного ветрового давления по табл. 11.1 [9]. 2. При проектировании объектов на территории РФ скоростной напор (нормативное значение ветрового давления) рекомендуется определять в соответствии с методикой, приведенной в приложении R2 проекта национального приложения к EN 1991-1-4. Данная методика применена в разделе 4.3 при определении ветровых нагрузок на раму здания торгового центра. Ce(z) — общий высотный коэффициент [3, рис. 4.2]; для типа местности III по табл. 4.1 [3] и высоты z = 10,4 м (рис. 53): се (10.4 м) = 1,73. Пиковое значение скоростного напора ветра qp (10,4 м) = 1,73 · 0,23 = 0,398 кН/м2. Аэродинамические коэффициенты внешнего давления принимаются по табл. 7.1 131: — для активного давления we (10,4 м) = 0,398 · 0,8 = 0,318 кН/м2; — от поверхности (отсос) we (10,4 м) =0,398· 0,5 = 0,199 кН/м2. Усилие, действующее на внешнюю (наружную) поверхность здания  где  — пульсационный параметр воздействия; для h < 15 м — пульсационный параметр воздействия; для h < 15 м  = 1 в соответствии с п. 6.2 [3]; = 1 в соответствии с п. 6.2 [3];  — базовая площадь. — базовая площадь.Нормативное значение погонной ветровой нагрузки на раму: — для активного давления qe (10,4 м) = 0,318  7,5 = 2,39 кН/м; 7,5 = 2,39 кН/м;— от поверхности (отсос) qe(10,4 м) = 0,199  7,5 = 1,49 кН/м. 7,5 = 1,49 кН/м.Узловые нагрузки па раму: — активное ветровое давление в уровне перекрытия  = 1 = 1  0,318(2,7 + 2,5)7,5 = 12,4 кН; 0,318(2,7 + 2,5)7,5 = 12,4 кН;— активное ветровое дав пенис в уровне покрытия  = 1 = 1 0,318 0,318 2,5 2,5  7,5 = 5,96 кH; 7,5 = 5,96 кH;— от поверхности (отсос) в уровне перекрытия  = 1 = 1  0,199(2,7 + 2,5)7,5 = 7,76 кН; 0,199(2,7 + 2,5)7,5 = 7,76 кН;— от поверхности (отсос) в уровне покрытия  = 1 = 1  0,199 2,5 0,199 2,5 7,5 = 3,73 кН. 7,5 = 3,73 кН.Примечание Нормативные величины ветровых нагрузок, определенные в данном разделе в соответствии с методикой EN1991 -1 -4, в 1,38 раза превышают нормативные значения ветровых нагрузок, вычисленных по нормам РФ (см. п. 4.3.1.2.3). Более подробная информация по сравнению ветровых воздействий приведена в [13]. 4.22. Сочетание воздействий 4.1.2. Сочетание воздействий Выражение для сочетания воздействий имеет вид [1, формула (6.10)] где «+» обозначает «быть сочетаемым с»; При отсутствии предварительного напряжения и равенстве, всех коэффициентов В формуле учтена зависимость прочности конструкций от возможных изменений собственного веса в соответствии с [ 1, табл. А. 1.2(B)]. Значения частных коэффициентов надежности рекомендованы в [ 1, приложение А1 ] Коэффициенты  приводятся в [ 1, табл. А. 1.1 ]. приводятся в [ 1, табл. А. 1.1 ].В расчетах учитываются следующие частные коэффициенты надежности:  = 0,7 — для торговых помещении (категория D); = 0,7 — для торговых помещении (категория D); 0,6 — для ветровой нагрузки на здание; 0,6 — для ветровой нагрузки на здание; = 0,7 — для снеговой нагрузки на здание. = 0,7 — для снеговой нагрузки на здание.Формула (D6.13) может быть описана следующим образом «конкретное сочетание воздействий включает в себя все постоянные нагрузки  = 1,5) + сопутствующие временные нагрузки (с = 1,5) + сопутствующие временные нагрузки (с  = 1,5 х = 1,5 х  ) )Для составления сочетания воздействий в ]1] установлено правило, при котором одно определенное временное воздействие выбирается как ведущее в комбинации воздействии. На практике почти всегда ведущее воздействие не является очевидным, в этом случае необходимо но очереди каждое временное воздействие рассматривать как ведущее.  Методика расчета рамы приведена в разделе 4.1.2. Наиболее невыгодная расчетная схема рамы представлена на рис. 56. Расчет выполняется для наиболее загруженных КОЛОНН второго этажа по осям Б Д здания. Значения частных коэффициентов надежности для материалов и нагрузок приняты из проекта российского национального приложения к Еврокоду 0 «Основы проектирования сооружений», подготовленного ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (г. Москва). Для постоянных нагрузок:  =1,0— для благоприятного воздействия постоянной нагрузки; =1,0— для благоприятного воздействия постоянной нагрузки; == 1,5 ÷ 1,3 — для неблагоприятного воздействия постоянной нагрузки значения коэффициента зависят от конструкции сооружения. == 1,5 ÷ 1,3 — для неблагоприятного воздействия постоянной нагрузки значения коэффициента зависят от конструкции сооружения.Для временных нагрузок:  =1,2 — для временной нагрузки на перекрытии; =1,2 — для временной нагрузки на перекрытии;  =1,4 — для ветровой и снеговой нагрузок; =1,4 — для ветровой и снеговой нагрузок; = 0,9 — для полезных нагрузок (торговые площади); = 0,9 — для полезных нагрузок (торговые площади);  = 0,9 — для ветровой нагрузки на здание; = 0,9 — для ветровой нагрузки на здание;  = 0,9 — для снеговой нагрузки на здание. = 0,9 — для снеговой нагрузки на здание.4.23. Результаты расчетов В табл. 8 приведены расчетные сочетания усилий для наиболее загруженных колонн по осям Б и Д второго этажа здания (см. схему на рис. 66)  Рис. 66. Геометрическая схема рамы Таблица 8  4.2.4. Расчет арматуры колонн второго этажа по осям Б и Д Расчетное сочетание усилий:  293,5 кН, 293,5 кН,  -122,9 кН -122,9 кН  м. м.Гибкость колонны:  = 32,5. = 32,5.Минимальная гибкость колонны  Гдe A = 0,7; B= 1,1; С = 1,7 -  = 1,7 + 115,6/122,9 = 2,47, = 1,7 + 115,6/122,9 = 2,47,здесь  = 115,6 кН = 115,6 кН  м, м,  = - 122,9 кН = - 122,9 кН  м; м; Так как  = 32,5 < = 32,5 <  = 116, то эффектами второго порядка можно пренебречь. Подбор продольной арматуры в колонне выполняется по графикам в соответствии с |8, п. 5.2.5]. = 116, то эффектами второго порядка можно пренебречь. Подбор продольной арматуры в колонне выполняется по графикам в соответствии с |8, п. 5.2.5].Вычисляются следующие параметры:   Расстояние от линии центров тяжести арматуры до каждой из сторон сечения принимается равным 50 мм и предполагается, что армирование сосредоточено в углах сечения. Тогда d1/h=50/400=0,125. Подбор арматуры выполняется по графикам на рис. 5.8 Ь, с [8], из которых определяется, что арматура по расчету нe требуется. Устанавливается конструктивная арматура в соответствии с |5, п. 9.5].  Для колонн второго этажа по осям Б и Д принимается продольная арматура (4  12 + 4 12 + 4 16) А500 с As =1256 мм2. Принятое армирование обеспечивает удобное соединение с продольной арматурой колонн 4 16) А500 с As =1256 мм2. Принятое армирование обеспечивает удобное соединение с продольной арматурой колонн 4 12 А500 первого этажа здания. 12 А500 первого этажа здания.Диаметр поперечной арматуры в соответствии с [З, с. 126, п. 9.5|принимастся не менее 6 мм или ¼ максимального диаметра продольной арматуры, в зависимости от того, что больше. Шаг поперечной арматуры  должен быть равен меньшему значению из трех: должен быть равен меньшему значению из трех:min  Принимается поперечная арматура диаметром 6 мм с шагом 320 мм. |