Реферат по истории. Реферат по дисциплине история проверил студент группы жл 51 д ф. н доцент Иванова Ольга Кущенко С. В

Скачать 260.5 Kb. Скачать 260.5 Kb.

|

|

«Новосибирский Государственный Технический Университет» (НГТУ) КАФЕДРА: Филологии РЕФЕРАТ по дисциплине: ИСТОРИЯ Выполнил: Проверил: студент группы ЖЛ – 51 д.ф.н. доцент Иванова Ольга Кущенко С.В. НОВОСИБИРСК 2015 Содержание: Введение…………………………….………………………………………...3 Шорцы. Сельское хозяйство…………………………………..……………..3 Традиции и обычаи древних шорцев…………………………………..……6 Одежда древних шорцев…………………………………..…………………10 Заключение…………………………………..……………………………….14 Список используемой литературы………………………………………….15 Введение. История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес объясняется естественной потребностью каждого человека знать историю своего народа. О национальной одежде приходится судить по материалам археологии, фракам, миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. У национальной одежды коренных жителей Кузбасса многовековая история. Общий ее характер, сложивших в быту многих поколений, соответствуя внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа. Костюм – один из наиболее важных элементов материальной культуры любого народа. Он может состоять из разных частей, определяющих внешний вид человека: головные уборы, верхняя и нижняя плечевая или поясная одежда, обувь, а также украшения и аксессуары. На протяжении многих тысячелетий одежда людей выполняла практические, эстетические, социальные и религиозные функции. Она издавна служила средством налаживания дипломатических и культурных контактов, а также являлась объектом торговли. В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном. Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории народов. С этой книгой вы сможете совершить увлекательное путешествие из одной эпохи, в другую и увидеть каким удивительным разнообразием отличалась одежда. Целью данной работыявляется желание больше узнать об истории национального народного костюма древних шорцев, их культуре и быте. Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:

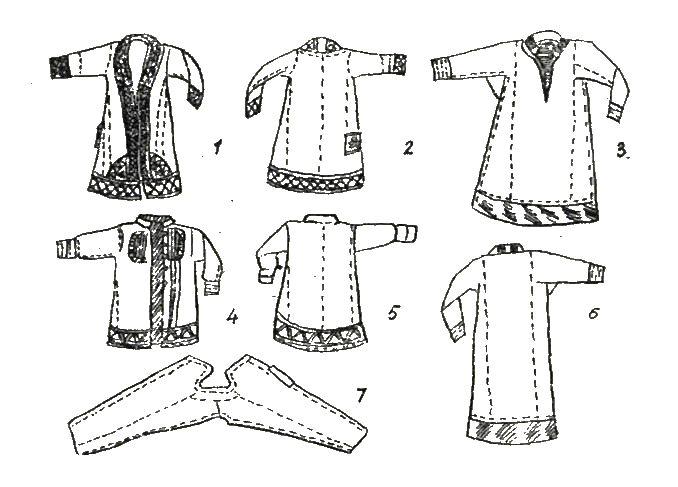

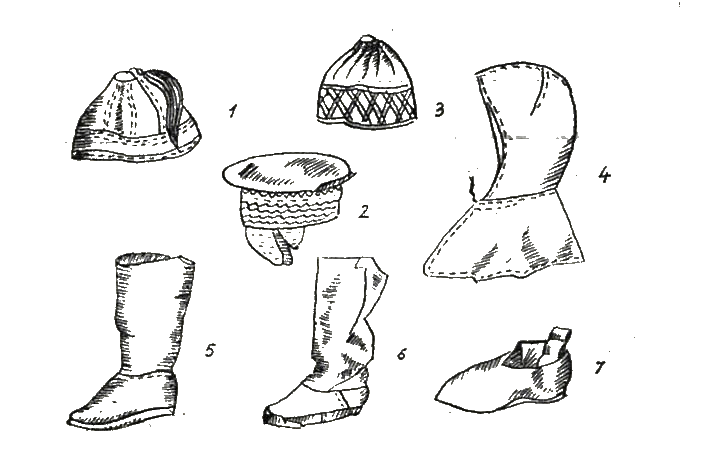

Шорцы. Шорцы – известные также как шоры, населяют северные предгорья Алтая, народ в РФ, живут преимущественно в верхнем течении Томи и по ее притокам в Кемеровской области, а также в долинах рек Абакан, Таштып, Матур в Республике Хакасия. Шорцы – народ, воспринявший язык и обычаи тюрков. Это лесные оседлые племена, но своего государства у них не сложилось. Вплоть до Октябрьской революции у них было родовое деление, во главе рода стояли князья. Своей письменности у шорцев не было, но свои надежды, радость, горе они выражали в песнях, сказках, легендах. По религии они были шаманистами, так же, как и их предки – тюрки верили, что мир населѐн многими невидимыми добрыми и злыми богами и духами, которые могут помогать или вредить людям. Некоторые, самые сильные люди получают тайные знания, им даѐтся дар разговаривать и общаться с духами. Их называли «шаманами». Шаманы во время волшебного магического танца – камлания – путешествовали по разным мирам, говорили или даже сражались с духами. Они лечили людей, предсказывали погоду, помогали в охоте. Ни одно важное дело не обходилось без шамана. До XIX века основным занятием была выплавка и ковка железа, особенно развитые на севере. Платили дань железными изделиями тюркским каганам, обменивали их у кочевников на скот и войлок, с XVIII века сбывали русским купцам. Русские называли шорцев кузнецкими людьми, а их землю – Кузнецкая земля. К концу XVIII века с ослаблением связей с кочевниками и усилением контактов с русскими, изделия шорского кузнечества перестали выдерживать конкуренцию с привозными русскими изделиями, и кузнечество постепенно стало исчезать. Основным занятием с этого времени сделалась охота. Орудие охоты: лук, самострелы, капканы. Уже с 12 лет мальчики ходили на лыжах. Жили в Тайге и считались зрелыми охотниками. В древности охотились на крупного зверя: марала, оленя, лося, медведя. Позже начали охотиться на пушного зверя: соболя, колонка, выдру, белку. Охотились зимой на лыжах и нартах. Охота является основным занятием шорцев и в настоящее время. Одним из основных источников питания служило рыболовство. В низовьях рек оно было главным занятием, в других местах им занималось 40 – 70% хозяйств. По реке передвигались с помощью шестов на лодках – долбленках и берестянках. Рыбу ловили с помощью самодельных сетей, мордушек, сачков, били железными острогами, стрелами из лука, устраивали запруды из камня. Дополнительным занятием было собирательство. Весной женщины собирали клубни, корни, луковицы и стебли сараны, кандыка, дикого лука, черемши, пиона, борщевика. Корни и клубни выкапывали корнекопалкой, состоявшей из изогнутого черенка длиной 60 см с поперечной перекладиной – педалью для ноги и железным лезвием – лопаткой на конце. Собирали орехи и ягоды. За кедровыми орехами отправлялись семьями и артелями, живя в тайге по несколько недель. В лесу строили временные укрытия, из дерева и бересты делали орудия и приспособления для сбора орехов – колотушки, терки, сита, веялки, лукошки. Издавна было известно бортничество, у русских заимствовано пчеловодство. Семья поселялась во временное жилище на пашне на несколько недель. Землю взрыхляли мотыгой, боронили суком. Сеяли ячмень, пшеницу, коноплю. Возвращались на пашню осенью для уборки урожая. Зерно молотили палкой, хранили в берестяных чанах на сваях, мололи на ручных каменных мельницах. С развитием контактов с русскими на севере в степных и горных районах распространились пашенное земледелие и русские земледельческие орудия: соха, иногда плуг, борона, серп, появились водяные мельницы. Засевали значительные площади главным образом пшеницей. От русских же усвоили стойловое разведение лошадей, а также упряжь, телегу, сани. Женщины ткали из конопли и крапивы на примитивных станках, выделывали кожи, изготавливали утварь из дерева и бересты. Мужчины были заняты промыслами – обработкой дерева, рога, кожи. Были развиты художественная резьба, и выжигание по кости (на табакерках, черенках), вышивка. По Томи и в низовьях Мрас – Су было известно изготовление лепной керамики. Сильные, выносливые, работоспособные и пытливые шорцы талантливы от природы. У Горной Шории – большие перспективы. Самобытный шорский народ смотрит в будущее с уверенностью. Традиции и обычаи древних шорцев. Рождение ребенка у кузнецких татар отмечалось скромно. Для содействия родам проводился ряд обрядовых действий. После родов пуповину заворачивали в тряпку и прятали в сухое место. Затем зашивали в украшенный раковинами и пуговицами мешочек «чаарых» и привязывали к зыбке. Если рождался мальчик, его отец делал лучок и стрелку – эмблему зверопромышленника и атрибут древнетюркского божества плодородия Умай – эке, подарившего жизнь ребенку. В случае если рождалась девочка, в углу над колыбелью прибивали к стене вершину молодой березки – символ свадебного шалаша и, значит, будущего замужества. С целью оберега от злых духов в детскую колыбель клали ножик или ножницы, привязывали к ней пулю или пуговицу. Шаман брызгал варевом из рябчика и кедровых орехов в сторону, где находились атрибуты, и обращался к божеству Умай с просьбой о помощи новорожденному. В наречении имени ребенку могли принять участие отец, мать, родственники и даже случайные люди, оказавшиеся во время родов в юрте. Главное при этом – избежать совпадений с именем отца, брата или старшего из мужчин. При крещении священник давал другое имя по христианскому календарю. В основе шорской свадьбы лежала социально – бытовая безрелигиозная обрядность. Нормальным возрастом для вступления в брак считалась 14 – 17 лет. Большой удачей считалось взять в жены молодую крепкую здоровьем вдову с ребенком. В этом была гарантия от возможного бесплодия и залог будущего богатства. В конце XIX – начале XX вв. у кузнецких татар-шорцев существовало два основных способа заключения брака: умыканием «кыс аларга» и сватовством «уда». В обоих случаях свадьба «той» справлялась обычно весной. Умыкание невесты проходило с ее согласия. Жених с друзьями увозили невесту в свой улус, где ее сдавали родственникам жениха по женской линии, а утром сооружали супружеское жилище «одаг». Жених с помощью огнива высекал в «одаге» огонь, а невеста одаривала всех присутствующих медными кольцами, которые собирались с детства. Затем жених и невеста садились рядом перед шалашом, и одна из родственниц заплетала невесте правую косу, приглаживая ее большой мясной костью и давая молодым откусывать от нее кусочки мяса. Другая родственница заплетала левую косу, выполняя аналогичные действия со сметаной, концы кос связывал вместе жених. Все последующие три дня свадебного пира молодые должны были находиться в свадебном жилище, принимая подарки и угощая родственников жениха. По истечении трех дней молодые вплоть до постройки отдельной юрты переходили жить в дом свекра. Через 5 – 10 дней к родителям «украденной» девушки приезжал посланник от жениха обговорить размер калыма и сроки проведения очередной пирушки – малой «байги». В назначенный день в улус невесты прибывали молодые в сопровождении родителей и других родственников мужа с большим количеством «араки». Целью обряда мирения «чараш» было показать уважение к народным традициям и наладить отношения между родителями путем уплаты калыма. Вторая «байга» - табачная. Она справлялась так же весело через месяц после выхода девушки замуж. На ней родные жениха дарили родителям невесты табакерки. Третья и четвертая «байга» - мясные, устраивались они через год или два. Так же по установленным правилам проходила свадьба «сватовством». Погребальный обряд кузнецких татар – шорцев претерпел, начиная с конца XIX века, под влиянием христианства некоторые изменения, но в целом продолжал сохранять традиционный комплекс представлений о смерти и потустороннем мире. До распространения христианства гроб вообще не делался – покойника зашивали в кендырь или завертывали в бересту и подвешивали к дереву в чаще. Кладбища, которые появились вместе с христианством, располагались на ближайшей от улуса горе. По окончании погребальной церемонии на могиле оставляли берестяную коробку с пищей для души умершего. Часть пищи шаман разбрасывал в разные стороны, заманивая душу в мир мертвых. Рядом с могилой закапывали после похорон куклу – вместилище души «сюне». После камлания все возвращались домой, запутывая следы, бросая через плечо пихтовые ветки и оставляя на тропе топор лезвием к кладбищу. Шаман окуривал всех присутствующих дымом лучины и камлал, уговаривая душу умершего не возвращаться. В конце XIX – начале XX вв. сохранялись более древние типы захоронений, такие, как воздушный и наземный, но только для детей и некрещеных. На седьмой, сороковой день и через год после смерти справляли поминки по душе, которая теперь переходила в другое состояние и называлась «узют». Новый год у шорцев совпадал по времени с Рождеством. Праздники шли всю неделю. Из села в село приезжали гости. Молодежь устраивала «оюн»: пляски, танцы, песни отдельно от взрослых. В гости ходили из одного дома в другой, долго не сидели. Вечером собирались в большой дом, устраивали «оюн» заполночь или даже до утра. Таким образом, празднование Нового года было одним из вариантов встреч и знакомств для молодых людей. Старшие тоже ходили в гости. Причем, каждая хозяйка старалась накрыть стол не хуже, чем у соседки – вкусно и красиво. Интересна и такая форма новогодних празднований, как «качаган». Он связан с древними тотемистическими представлениями – олицетворением рода с предком животных. (Подобная форма у русских – ряженые). Кто-нибудь наряжался, например, в шкуру медведя, ходил по домам, изображая «хозяина тайги» со всеми медвежьими ухватками. Наряжались и дети так, чтобы их не узнали, танцевали, плясали, пели. Шорцы жили по лунному календарю, и с этим был связан еще один праздник – весенний. По сути, он также представлял собой встречу Нового года: весной шорцы встречали восход солнца. Вероятно, этот обычай был связан с весенним равноденствием. Вставали задолго до восхода солнца, шли на высокую гору, там ждали восхода солнца и наблюдали его. Встрече солнца шорцы придавали большое значение, и это было закономерно: если солнце повернуло на лето, значит, оживет жизнь в тайге, будут и зверь, и рыба, и шишки, и ягоды, и урожай посевов. Мы сейчас меньше зависим от природы, но смысл и символика народных обрядов и обычаев за годы, века не изменились: Новый год – это прощание со старым, надежда на новую жизнь! Развитие культуры у малочисленных сибирских народов отличается сложностью и многообразием. Наряду с распространяющимися общими для страны формами культуры сохраняются, а в некоторых случаях возрождаются ее народные элементы. Возникают и новые обряды, имеющие традиционную основу. Одежда древних шорцев. В одежде шорцев существовали различия между северными и южными группами и по социальному признаку. Степные и северные шорцы носили одежду и обувь русского образца, которую шили из самодельного холста, покупных тканей, овчин. Богатые шорцы одевались на городской манер, покупая готовое платье или заказывая его по типу одежды, носившейся в купеческих и мещанских кругах г. Кузнецка. Они пользовались исключительно фабричными тканями и не носили домотканину. Своеобразная по материалу и покрою, одежда бытовала у южных таежных шорцев, где во всем царила нищета и нужда. Недостаток, а чаще полное отсутствие скота, особенно овец, и уменьшение численности крупного копытного зверя в лесах вынуждали большинство таежных шорцев делать себе летнюю и зимнюю одежду из кендыря, так как фабричные ткани, завозимые торговцами, были недоступны рядовым охотникам. Мужская одежда состояла из рубахи (кунек), с прямым или косым воротом, иногда обшитым цветной материей, застегиваемым на пуговицы, штанов (чембар, штан) с поясом-веревкой из кендыря и халата (шабур) с вышивкой у ворота, на обшлагах или подоле. Зимой надевали несколько халатов. Их носили, запахивая слева направо и подпоясывая кушаком. Воротник у халата – стойка, рукав – с расширенной манжетой. Стан халата был туникообразного покроя: одно или два полотнища холста перекидывали через плечи, в бока вшивались два широких треугольных клина; рукава были прямые. Ворот, грудь, иногда и нижняя часть полы обшивались тесьмой. Часто в таком халате из амотканого конопляного холста шорец бродил по тайге в дожди и холода, только зимой надевал еще второй, дополнительный. Женская одежда, за исключением рубахи – платья, почти одинакова с мужской, отличалась лишь украшением. Женская рубаха – длинная, с разрезом на груди. Штаны (гитан) короче мужских, без разреза. Верхний халат шили из кендыря или покупного манчестера (у зажиточных) и плиса (темного цвета). Грудь халата украшалась вышивкой цветными нитками или раковинами каури, полы и обшлага тоже украшались примитивной вышивкой. Зимой шорки носили тот же халат, но для тепла часто надевали два таких халата один поверх другого. Носили и рукавицы из овечьей шерсти, на юго-западе — шерстяные чулки и кушаки, приобретаемые от соседей кумандинцев.  Одежда: 1, 2) Мужской халат «шабыр». 3, 6) Рубаха «кунек». 4, 5) Женский халат «кендырь». 7) Штаны «чирбаштан». Южные шорцы делали одежду из конопли и кендыря, северные – чаще из готовых тканей, зажиточные шорцы носили покупную одежду, зимой – овчинные шубы, крытые материей. Обувью служили кожаные сапоги (одук, чарык) с длинными голенищами. Женщины носили платки, мужчины – шапки: картузы из ткани, кожи или бересты, круглые холщовые шапки в форме колпака с круглой тульей, присобранной на макушке, иногда вышитой, зимой – меховые. Обувь – просторные чирки (чарык) из продымленной кожи, у бедных обычно с голенищами из кендыря. Чирки подвязывались у колен ремнями. В них вкладывали мягкую траву осоку (озангат). Эту траву собирали в июне, сушили, связав в пучки на деревьях, затем обертывали ею ноги. Встречалась обувь из оленьих камусов. С собой шорец носил всегда нож в ножнах, а также курительные принадлежности: деревянную, с выгнутым чубуком трубку (канза), огниво (отук), кремень (отук таш) и трут для высекания огня, а для табака кисет кожаный или матерчатый (нанчык).  Головные уборы и обувь:

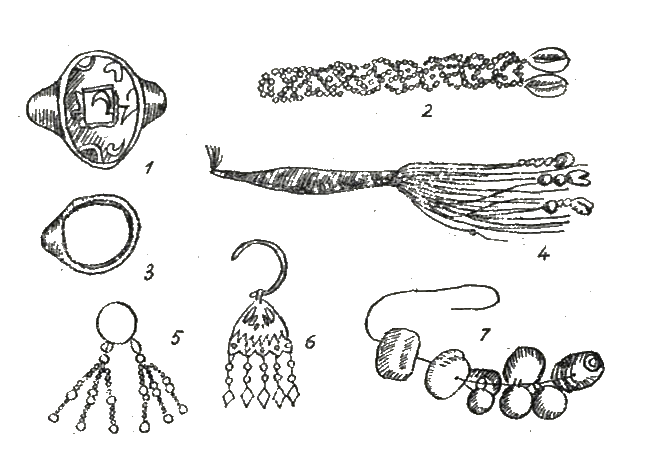

Характерной одеждой скотоводов, как мужчин, так и женщин, была длиннополая овчинная шуба монгольского покроя, запахиваемая слева направо и подпоясываемая кушаком. Часто ее надевали прямо на голое тело. Замужние женщины (южные алтайки) под шубы надевали длинную, прилегающую в талии безрукавку с разрезом спереди. У северных охотников обычными были короткие халаты из сукна, холщовые рубашки и штаны, сапоги из мягкой кожи, высокие меховые шапки. За годы Советской власти традиционная одежда стала вытесняться покупным платьем, появилось нижнее белье, овчинная шуба делается короче. Незамужние женщины и девушки заплетали волосы в 3-5-7 косичек с украшениями на концах. Замужние женщины имели две косы. Женщины применяли также украшения: серьги из стальной проволоки или меди с бисером, тонкие кольца или медные перстни. У зажиточных можно было увидеть ожерелье из 3-х рядов стеклянных бус разных цветов.  Украшения: 1) Медный перстень «чустуг». 2) Приплётка к косе «чинча». 3) Медный перстень «чустуг». 4) Приплётка к косе «чинча». 5) Железная ушная подвеска «ызырга». 6) Оловянная серьга «ызырга». 7) Латунная ушная подвеска «куйга». Заключение. Подводя итоги исследования национальной одежды шорцев, следует подчеркнуть яркость, самобытность культуры этого народа. Прежде чем культура русских переселенцев заняла свое место, мы видим, что инородное племя имело самостоятельную культуру, обнаружило свои способности искусства, что вполне опровергает предрассудок и заблуждение о том, что племена шорцев не способны были совершенствовать свой быт, и лишены способности совершать культурное развитие. Мужской национальный костюм шорцев полностью вышел из применения. В то же время национальные особенности женской одежды в значительной степени сохранились, потому что национальная одежда и ее элементы - это своеобразная летопись исторического развития и художественного творчества народа. Являясь одним из устойчивых элементов декоративно - прикладного искусства, одежда всегда отражала не только этническую принадлежность и географическую среду, но и уровень экономического развития, социальное и имущественное положение, религиозную принадлежность. Из работы можно понять, что головные уборы, одежда и обувь являются ценным информативным источником для изучения материальной и духовной культуры шорцев. Вывод, который можно сделать – это то, что у национальной одежды шорцев многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Народный костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа. Список используемой литературы.

Электронные ресурсы.

|