«Цикличность в экономике: сопоставление теории «Длинных волн» Н.Д. Кондратьева с теориями коротко- и среднесрочных экономических. ПЭКмд01-21 Дьякова К.И, реферат. Реферат по дисциплине Менеджмент наукоемких производств

Скачать 401.99 Kb. Скачать 401.99 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ФГАОУ ВО РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ _________________________________________________________ ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАФЕДРА: ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕНИЕ: ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ РЕФЕРАТ по дисциплине «Менеджмент наукоемких производств» на тему: «Цикличность в экономике: сопоставление теории «Длинных волн» Н.Д. Кондратьева с теориями коротко- и среднесрочных экономических циклов»

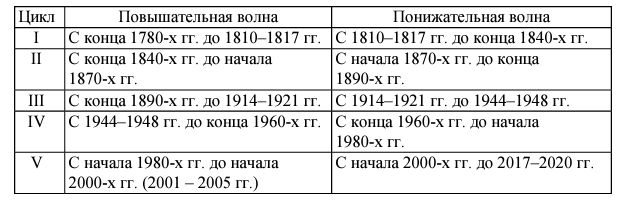

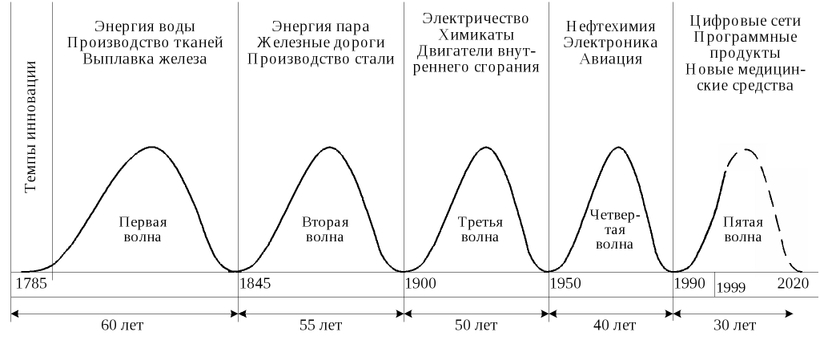

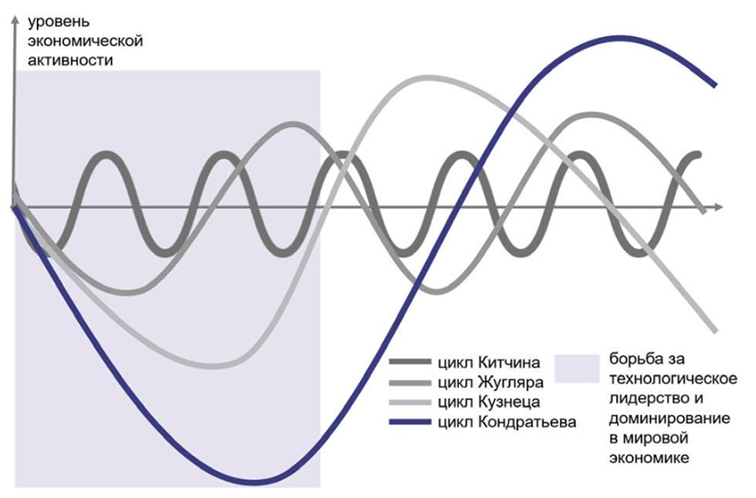

Москва, 2022 ОглавлениеВведение 3 1.Основные подходы к исследованию циклического характера развития экономики 4 2. Взаимосвязь теории Кондратьевских волн и теории среднесрочных циклов 10 Заключение 14 Список литературы 16 ВведениеДинамика современных экономических процессов требует постоянного исследования и осмысления особенностей циклического развития экономики на различных его этапах. Уровень проработки вопроса исследования цикличности развития экономики обусловливает эффективность разработки механизма прогнозирования социально-экономических процессов в мире и их регулирования, позволяющего минимизировать издержки, вызываемые экономическими кризисами, и стимулировать новые экономические подъемы. Цель данной работы - рассмотреть связь теории длинных экономических волн Кондратьева с теорией среднесрочных экономических циклов. В работе ставятся следующие задачи исследования: Изучить Основные подходы к исследованию циклического характера развития экономики; Рассмотреть взаимосвязи между теорией длинных циклов Кондратьева и теорией среднесрочных экономических циклов. Объектом исследования являются процессы экономической цикличности. Предметом исследования выступают теории длительности экономических циклов. Актуальность темы обусловлена важностью изучения теории экономической цикличности, поскольку её применение позволяет осуществлять анализ и прогнозирование экономического развития национальной и мировой экономики на долгосрочный период. Основные подходы к исследованию циклического характера развития экономикиЦиклический характер развития экономики исследовался многими учеными на протяжении длительного периода времени, однако началом бурного развития исследований в области теории циклического развития считается период начала XX в. Немаловажную роль в исследовании цикличности экономики сыграло бурное развитие статистических методов анализа, создание современной базы эмпирических исследований и формирование представлений о возможностях регулирования циклических процессов. Поскольку наиболее характерной чертой экономических циклов является их продолжительность, Й. Шумпетер выдвинул идею исследования циклов в виде трехциклической схемы колебательных процессов в экономике, которая получила широкое распространение в современных условиях. Он назвал эти циклы именами ученых, которые их открыли: Дж. Китчина, К. Жуглара, Н. Д. Кондратьева. Краткосрочные циклы, или циклы Дж. Китчина. Продолжительность таких циклов равна трем годам и четырем месяцам. Дж. Китчин связывал их возникновение с колебаниями мировых запасов золота. Подобное объяснение является малоубедительным. Американский экономист У. Митчелл, специалист в области анализа экономических циклов и конъюнктуры, считал, что причину циклов следует искать внутри экономических систем. Он показал, что экономические циклы – это продукт «денежного хозяйства». Используя методику У. Митчелла, Национальное бюро экономических исследований США пришло к выводу, что для США характерен цикл продолжительностью 40 месяцев. В настоящее время краткосрочные циклы обычно связывают с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке. Продолжительность таких циклов составляет 3–4 года. Среднесрочные экономические циклы, или циклы К. Жуглара. К. Жуглар связывал возникновение экономических циклов с кредитно-денежной системой. Кризис как основную фазу цикла он оценивал в качестве оздоровительного фактора, ведущего к общему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетворения искусственно завышенного спроса. Такие экономические циклы повторяются каждые десять лет. Следует отметить, что продолжительность циклов Жуглара совпадает с промышленными циклами, периодичность которых определяется необходимостью обновления активной части основных производственных фондов, которое происходит каждые 8-12 лет. Такие промышленные циклы подробно исследованы в марксистской литературе. J-цикл состоит из четырех фаз: На фазе оживления происходит выход экономики из застоя (после более или менее длительной фазы депрессии), после того как в ней уже накопились необходимые капиталы, произошли основные банкротства, установилось определенное соответствие (равновесие) между спросом и предложением, ценами и затратами; за прошедший период произошло определенное переоборудование предприятий, а также уже могли быть сделаны выводы из предыдущего кризиса, например изменены некоторые правовые нормы. На фазе подъема рост ускоряется, оживление становится всеобщим. Для активного подъема очень часто нужен внешний фактор, например в виде нового емкого внешнего рынка сбыта. Повышается спрос на ресурсы и товары, значительно увеличиваются инвестиции. Это обычно ведет к повышению цен. Растет спрос и на кредит, создаются новые предприятия, происходят активные спекуляции на бирже. Если рост продолжается и становится бурным, то экономика переходит в подфазу бума (перегрева), что ведет к напряжению денежного рынка, так как свободных денежных ресурсов не хватает. В итоге цены быстро растут, создаются так называемые «пузыри», усиливаются спекуляции. Фаза рецессии. В конечном счете в процесс вмешиваются какие-то факторы (например, неожиданное падение спроса или цен, банкротство крупной фирмы, дефолт иностранного государства, дополнительный спрос на деньги при осложнении политической обстановки, новый закон, меняющий правила игры), в результате происходит крах и начинается острый кризис. Далее следуют спад в промышленности, банкротства, резкое уменьшение заказов, закрытие или частичная приостановка многих предприятий, рост безработицы и т. п. Фаза депрессии – период застоя и очень вялого течения экономической жизни, когда экономика постепенно «приходит в чувство», отходит от горячки и краха, запасы рассасываются, цены обычно сильно падают (в современную эпоху, правда, цены «ведут себя» во многом уже по-другому, чем раньше). Таким образом, для J-циклов часто характерен быстрый, иногда взрывной подъем (бум), сопровождающийся разгулом спекуляций с товарными и фондовыми ценностями и огромным увеличением числа рискованных операций, и затем еще более быстрый крах. К среднесрочным экономическим циклам относятся также так называемые строительные циклы, или циклы С. Кузнеца. Американский экономист С. Кузнец считал, что колебательные процессы в виде экономических циклов продолжаются 15–20 лет. Они обусловлены периодическим обновлением жилых зданий и определенных типов производственных сооружений. 3. Длинные волны Н. Д. Кондратьева (K-волны) В начале XIX века значительный вклад в развитие теории циклов внес российский ученый Н. Кондратьев. Н. Д. Кондратьев (1892-1938) родился в деревне Галуевская нынешней Ивановской области в семье крестьянина. Учился в Петербургском университете на юридическом факультете, но основное внимание уделял изучению экономики. Кондратьев в 1920-1930-е гг. работал в Институте мировой конъюнктуры и собрал статистический материал по развитию мирового хозяйства за 120 лет - за период с конца XVIII века. В своих работах он изучал динамику товарных цен, изменение заработной платы, ссудного процента, внешнюю торговлю, добычу полезных ископаемых и производство промышленных товаров. Обобщив собранный статистический материал, он классифицировал все показатели на две большие группы. К первой группе он отнес показатели, которые в условиях колебаний экономической конъюнктуры изменялись незначительно, в частности цены на различные промышленные товары. Ко второй группе он отнес показатели, имеющие тенденцию к значительным колебаниям. К числу таких показателей были отнесены ссудный процент на капитал, объемы вкладов в банках и заработную плату. Колебания второй группы показателей он обнаружил как в натуральных, стоимостных показателях, а также показателях на душу населения. Н. Кондратьев, в своих наблюдениях установил, что хотя процесс экономического развития представляет собой восходящую линию, он не является прямолинейным, и осуществляется как бы толчками. В результате своих исследований Кондратьев пришел к выводу, что за 120 лет наблюдалось две с половиной длинные волны. Длинные волны Кондратьев связывал с научно-техническими революциями. За исследуемый период наблюдений он выделил следующие длинные волны. Первая волна – с 1787 по 1844 гг. Период первой волны он разделил на две фазы: повышательную с 1787 по 1810 гг. (А-фазу) , и понижательную с 1810 по 1844 гг (В-фазу). Причиной первой повышательной волны он видел революцию в текстильной промышленности, первую промышленную революцию, вызвавшую бурное развитие машиностроения, что стимулировало рост экономики. Вторую волну Н. Кондратьев выделял с 1844 по 1890 гг. с повышательной фазой в 1844-1870 гг., и понижательной с 1870 по 1890 гг. Причиной второй повышательной волны он видел начало строительства железных дорог, что вызвало развитие новых территорий, и повышение товарооборота между отдельными странами в мировом масштабе. К третьей волне он относил период с 1890 г., и связывал ее с развитием автомобилестроения и развитием производства электричества. В своих работах он ограничивал период третьей повышательной волны 1914-1920 гг. Кондратьев, в своих работах одним из первых создал системную концепцию, призванную объяснить природу конъюнктурных колебаний. Если провести экстраполяцию основных тенденций циклического развития мировой экономики, то к настоящему времени развитые страны Запада должны были пережить уже четыре больших цикла и вступить в пятую повышательную волну хозяйственной конъюнктуры Таблица 1. Датировка повышательных и понижательных волн циклов Кондратьева  В теории Н. Кондратьева можно выделить несколько выявленных взаимосвязей и особенностей: взаимосвязь длинных волн с периодичностью инвестирования в инфраструктурные проекты и основные фонды, со сроком службы более 50 лет; взаимосвязь осуществления инвестиций в инфраструктурные проекты с периодичностью накопления капитала; существование экономических циклов различной продолжительности со специфическими уровнями равновесия экономической системы; комплексный подход к оценке явлений экономической жизни. В этом отношении Кондратьев разделяет статическую и динамическую экономическую теорию, отдавая предпочтение последней; проявление длинных волн не только в экономической системе, но и в динамике социальной активности и технического прогресса. Н. Кондратьев в своих работах отмечал, что в рамках длинного цикла присутствуют средние (длящиеся 7-11 лет) и короткие (длящиеся около 3,5 лет) волны. При этом он полагал, что средние и короткие волны представляют собой обычный торгово-промышленный цикл, сжатый во времени. Экономисты часто соотносят смену длинных кондратьевских циклов с изменением технологических укладов. Изобретаются новые технологические объекты, которые становятся прорывными и значительно способствуют увеличению производственных масштабов и даже формируют новые экономические отрасли. Система, объединяющая кондратьевские циклы и сменяющие друг друга технологические уклады, выглядит так: Первый цикл — фабричное производство текстиля, использование каменно-угольных ресурсов в промышленных целях; Второй цикл — добыча угля и развитие черной металлургии, строительство железнодорожных объектов, изобретение парового двигателя; Третий цикл — развитие тяжёлого машиностроения и электроэнергетических отраслей, открытия в области неорганической химии, производство стали и электродвигателей; Четвертый цикл — развитие производства автотранспорта, укрепление промышленности химического профиля, рост нефтеперерабатывающих компаний, освоение производства двигателей внутреннего сгорания, налаживание массовых выпусков; Пятый цикл — укрепление позиций отраслей электроники и робототехники, а также развитие производств вычислительных, лазерных и телекоммуникационных технических объектов; Шестой цикл — здесь пока возможны лишь предварительные прогнозы, которые предполагают внедрение нано, био-, информационных и когнитивных технологий. После окончания шестого цикла возможно наступление технологической сингулярности, которая не поддается на данный момент прогнозированию.  Рисунок 1. Связь кондратьевских волн с технологическими укладами Основной вклад в популяризацию идей Кондратьева внёс в своих работах Йозеф Шумпетер — именно он ввёл термин «кондратьевские волны» а в 1939 году в своей книге «Деловые циклы» поддержал и развил закономерность, обнаруженную Кондратьевым, вкупе с 7—11-летними циклами производства и занятости. 2. Взаимосвязь теории Кондратьевских волн и теории среднесрочных цикловНа сегодняшний день ключевыми направлениями в анализе цикличности экономики остаются Большие Кондратьевские циклы, и циклы Жюгляра. В волновой теории Н.Д. Кондратьева австрийский экономист Йозеф Шумпетер (1883—1950), работавший в Гарвардском университете США, увидел возможность преодоления кризисов и спадов в промышленном производстве за счет инновационного обновления капитала через технические, организационные, экономические и управленческие нововведения. Шумпетер видит в динамике капиталистической экономики синтез трех волн: самой короткой, продолжительностью 40 мес. (3,3 года); 7—11 лет; и, наконец, кондратьевской. Наложение одной волны на другую объясняет общее состояние конъюнктурны в каждый данный момент. В отличие от прежней модели цикла, которая содержала лишь две фазы — подъем и депрессию, он теперь предлагает четырехфазовую схему, в которой за подъемом следует рецессия (спад), за ней депрессия и наконец, оживление.  Рисунок 2. Сопоставление теорий экономической цикличности Если принять, что каждая большая волна состоит из нескольких деловых циклов, рассмотрение Больших Кондратьевских циклов изолированно от циклов Жюгляра может привести к неполноте выводов о прогнозируемой ныне смене технологических укладов. Более того, современные способы капиталистического производства усложняют и несколько вуалируют протекание циклов наличием финансовых пузырей или кризисов фиктивного капитала. Важной задачей является рассмотрение методологических основ взаимного влияния Больших волн и циклов Жюгляра и оценка взаимного влияния органичной смены циклов. По этому поводу существует несколько позиций: циклы независимы, но порой возникают «наложения», что позволяет облегчить или отяготить выход из кризиса на смене технологических укладов; интенсивность и качественные характеристики циклов Жюгляра зависят от того, на повышательной или понижательной волне Большого Кондратьевского цикла они возникают; Большие волны складываются из нескольких циклов Жюгляра и зависят от интенсивности и эффективности развития инноваций при смене коротких циклов. циклы Жюгляра рассматриваются как циклы денежного обращения, тем самым обеспечивая законченность воспроизводственного процесса на длинноволновом развитии. То есть, можно говорить о том, что циклы Жюгляра становятся неким финансовым механизмом смены технологических укладов. Идея полной независимости циклов не принимается по ряду причин: несмотря на отрыв финансового сектора от потребностей реальной экономики, движение финансового капитала начинается с инвестирования,а, следовательно, определяется потребностями технологического уклада; финансовые циклы и финансовые кризисы зачастую транслируются в экономические циклы и экономические кризисы, задавая направления и амплитуды колебаний экономического роста; «наложения» волн и кризисов не случайны, а определяются общей логикой общественного воспроизводства; в основе смен фаз больших волн должно лежать движение капитала, в противном случае, ни о каком развитии, циклическом или линейном, не может идти речи. Идея о том, что деловые циклы зависят от протекания больших волн, лежит в самой концепции цикличности Н.Д. Кондратьева. Можно условно определить алгоритм развития цикла следующим образом рост накопления капитала над его инвестированием приводит к сокращению нормы процента, отсутствие на фазе депрессии направлений выгодного инвестирования создает предпосылки для концентрации капитала в руках крупных финансовых и промышленных компаний. Чем выше уровень концентрации капитала, тем выше становится возможность его свободного перемещения через биржевой и кредитный механизмы, наличие возможностей для вложения крупных капиталов, ищущих способы выгодного приложения, удорожание капитала и постепенно возникновение дефицита капитала, поиск более дешевых способов производства, снижение затрат, экономия, снижение спроса на капитал, снижение потребности в капитале, его удешевление, появление свободных капиталов по причине возврата долгов при отсутствии спроса на новые. Если при этом упрощенно рассматривать циклы Жюгляра как циклы кризисов деловой активности на фоне инфляции и дефляции, то можно предположить, что динамика длинной волны теоретически следующим образом определяет возникновение деловых циклов: первый цикл Жюгляра в длинной волне: на фоне накопления капитала и сокращения инвестиций происходит снижение процентных ставок, что увеличивает денежную массу в обращении, то есть, по классическим законам, ведет к росту цен; далее капитал все более концентрируется через биржевой механизм, что несколько стерилизует денежную массу, а, следовательно, цены сокращаются (в дальнейшем обсуждении мы вернемся к тезису об изменении цен как о двигателе делового цикла, сделав оговорку о том, что речь должна идти об относительных ценах), второй цикл Жюгляра в длинной волне: после инвестирования крупных капиталов возрастает спрос на продукцию поддерживающих отраслей - естественно, процесс внедрения инноваций строится на базе разработок прошлого технологического уклада и в течение довольно длительного временного интервала обеспечивается технологиями уходящего уклада, в результате чего возрастает спрос на продукцию базовых отраслей, производящих факторы производства, этот спрос мультиплицируется в рост занятости и зарплат, а, тем самым, и в рост потребительского спроса - в результате возникает рост цен и деловой активности. Однако рост процента и удорожание капитала, следующее за ростом спроса на капитал, приводит к снижению денежной массы и может выражаться в замедлении товарных цен, - третий цикл Жюгляра в длинной волне: рост финансовых издержек через механизм затрат приводит к росту цен, до тех пор, пока этот рост поддержан эффектом от внедрения новых разработок, общий экономический рост продолжается, однако, как только предельная эффективность инвестиций становится отрицательной, рост цен не может быть поддержан, поскольку производители начинают снижать затраты, что приводит к отрицательному мультипликатору деловой активности. Третий цикл Жюгляра в рамках такой интерпретации циклов и становится моментом наложения негативных тенденций в финансовой сфере и рецессии в производстве, что приводит экономику в крайне разбалансированное состояние, которое может продолжаться до тех пор, пока не будет накоплен достаточный свободный капитал для финансирования новых инновационных проектов. Представляется, что в рамках такой интерпретации деловые циклы внутри одной волны не являются последовательно сменяющими друг друга, а идут с некоторыми наложениями (как логистическая кривая), поскольку движущая сила развития таких циклов имеет некоторую инерционность. Причины циклов Жюгляра и К-волн проистекают из общего свойства индустриальной экономики – способности к расширенному воспроизводству. ЗаключениеЦикличность выступает всеобщей формой движения природы и общества. Цикличность экономики тесно связана с проблемой экономического роста. Экономический цикл в рыночной экономике — это механизм саморегулирования, а кризисы исполняют роль качественного структурного фактора обновления экономики и, следовательно, способствуют экономическому росту. Несмотря на то, что проблема экономической цикличности поднята исследователями довольно давно, среди исследователей до сих пор нет единого мнения о природе теории волнообразных колебаний экономики и их влияния друг на друга. Современное состояние теории экономической динамики, требующее развития теории экономической конъюнктуры, представляет собой заказ на эндогенное обоснование причин экономических циклов. Экономическая конъюнктура состоит из множества циклов разной продолжительности, связанных между собой цепочками нелинейных обратных связей. Возможность решить задачу выявления эндогенного объяснения механизма экономической конъюнктуры отыскивается в методологии, предложенной Н. Д. Кондратьевым. Исходя из вышеописанных аспектов изучения структуры экономического цикла в современной экономике, необходимо уделять большое внимание данному вопросу для более точного прогнозирования социально-экономического развития. Список литературыЛ.Е. Гринин, А.В. Коротаев 2012. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы. Исследование кондратьевских, жюгляровских и вековых циклов, глобальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек. М.: ЛИБРОКОМ. Н. Д. Кондратьев: кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. Взгляд из современности / под ред. Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева, В. М. Бондаренко. М.: Моск. ред. изд- ва «Учитель», 2017. – 384 с. "Кондратьевские волны. Длинные и среднесрочные цикл. Ежегодник 2014" / отв. Редактов Л.Е. Гринин, А. В. Коротаева. Волгоград, ред. изд- ва «Учитель», 2014. – 360 с. |