Самойлович (Сущинский) Данило Самойлович. Биография и вклад в медицину.. Тыхенов 111гр. Реферат по истории медицины На тему Самойлович (Сущинский) Данило Самойлович. Биография и вклад в медицину

Скачать 345 Kb. Скачать 345 Kb.

|

|

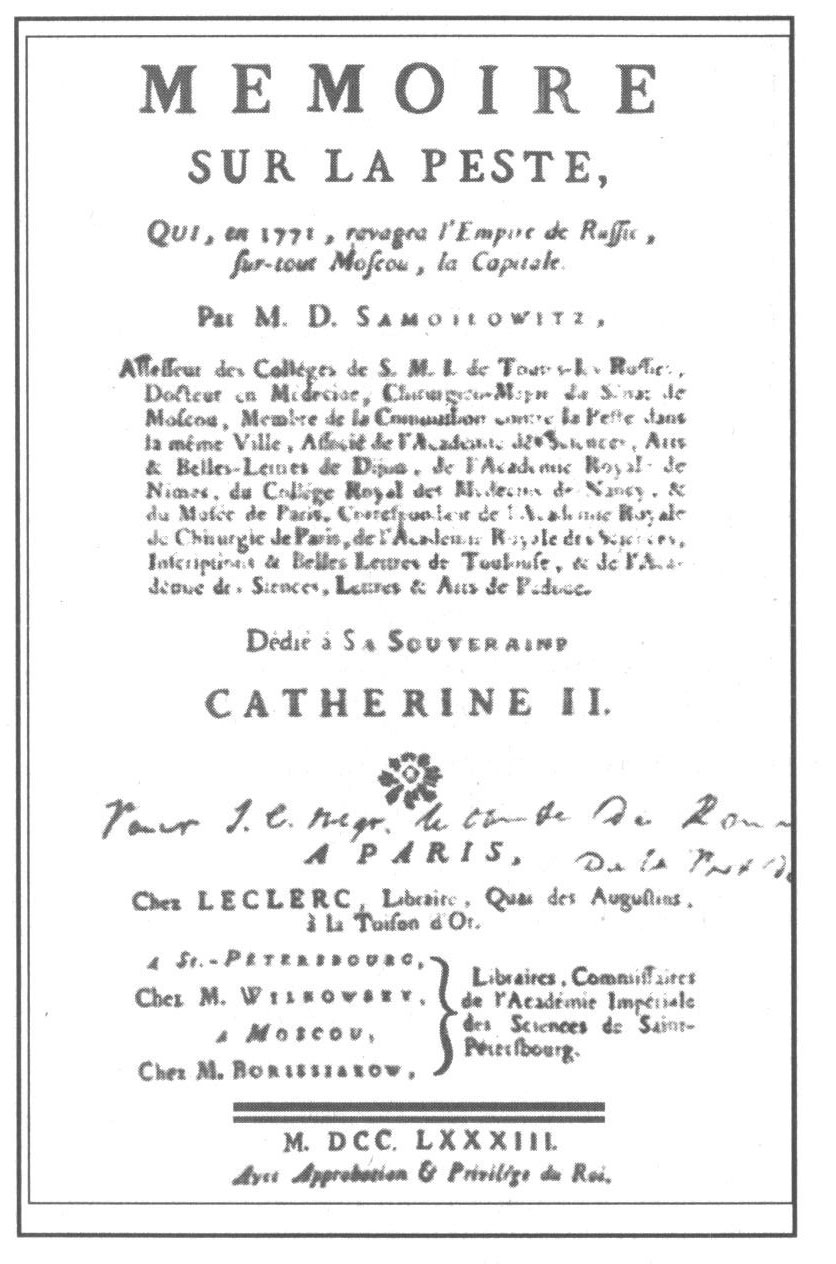

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего класса <<Иркутский государственный медицинский университет>> Кафедра Реферат по истории медицины На тему: Самойлович (Сущинский) Данило Самойлович. Биография и вклад в медицину. Выполнил: студент первого курса лечебного факультета группы №111 Тыхенов Георгий Георгиевич Проверил: Ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Софронов Олег Юрьевич г. Иркутск 2019 г. Содержание Биографические данные Чума в Херсоне Основные даты из жизни Основные работы Список литературы  Самойлович (Сущинский) Данило Самойлович [11(22).12.1744 (по другим сведениям — 1743, 1745, 1746) — 20.2(4.3).1805, Николаев], русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии. Самоотверженно участвовал в борьбе с девятью эпидемиями в России. Д-р медицины, член медицинской коллегии и многих иностранных академий, известный своими работами о чуме: микроскопическим исследованием и привитием чумы впервые доказал заразительность ее через соприкосновение. Из Киевской академии поступил в Московский генеральный госпиталь учеником, откуда в 1761—67 ученик в Петербургском адмиралтейском госпитале, где получил в 1767 г. степень лекаря. С 1769 по 1771 гг. служил в действующей армии во время русско-турецкой войны. В Лейдене получил степень доктора медицины, в Париже и Страсбурге изучал акушерство. По возвращении из-за границы признан медицинской коллегией доктором медицины, а в 1793 г. назначен главным доктором карантинов на юге. Доктор медицины (1784). В июле 1771гю, будучи молодым лекарем , по болезни уволенным со службы в Молдавии, он по собственному желанию возглавил больницу в Угрешском (а затем в Симоновом) монастыре. Им описана эпидемия чумы в России в 1771 г. и в особенности в Москве ("Memoires sur la peste qui en 1771 ravagea l'empire de Russie et surtout Moscou la capitale", Пар., 1783, то же по нем. в Лпц., 1785). Впоследствии С. описал свои микроскопические исследования о чуме на русск. и франц. яз.: "Краткое описание микроскопических исследований о существе яда язвенного" (СПб., 1792), "Opuscules sur la peste, qui en 1771 ravagea Moscou avec un discour aux el è ves des hopitaux russes" (Пар., 1787). Им составлено: "Начертание для изображений в живописи пресeченной в Москве моровой язвы" (CПб., 1795). С 1784 участвовал в борьбе с чумой и с 1793 был главным доктором карантинов на Юге России; с 1800 инспектор Черноморской медицинской управы.Им представлены на имя императрицы в 1783 г. три записки на франц. языке, в которых он предлагал: в одной - прививание болезни ("Memoire sur l'inoculation de la peste avec la description de trois poudres fumigat i ves antipestielles", Страсбург, 1732), в другой - употребление курительных порошков, в третьей - обтирание тела льдом ("Lettres sur les experiences de frictions glaciales pour la guerison de la peste et autres maladies putrides", Пар., 1781). Обобщил опыт борьбы с чумой, которую рассматривал как особую нозологическую форму. Используя один из первых микроскопов системы Деллебара, он предпринимал попытки обнаружить в выделениях больного и тканях умерших микроорганизм – возбудитель чумы (который был открыт почти столетие спустя французским ученым А.Йерсеном (A.Yehcby), 1894 гю)ю Эти исследования описаны в труде Д.С. Самойловича «Краткое описание микроскопических исследований о существе яду язвенного…». Первым из русских учёных дал клиническое описание чумы и пришёл к выводу о появлении невосприимчивости после перенесённой болезни; доказал контагиозный характер заболевания и обосновал необходимость противочумных прививок (из содержимого созревшего бубона больного чумой). Разработал стройную систему противоэпидемических мероприятий (извещение о заболевшем, изоляция больного, проведение дезинфекции, участие населения в борьбе с эпидемиями, карантины и др.). Он разработал состав для окуривания; испытывал на себе дезинфицирующее действие средств, предложенных Комиссией, и обжигал при этом руки так, что «знаки как вы рытвин и разрывов оставались на них по смерть его». В опытах на себе он доказывал эффективность предлагаемых им мер защиты от чумы, многократно надевая на себя снятую с больных и окуренную дымом одежду. Отстаивая приоритет отечественной науки, защищал право писать медицинские диссертации на русском языке. Член 12 зарубежных академий наук. 1784 г. – согласно приказу князя Григория Потемкина направлен в Херсон для ликвидации эпидемии чумы. Князь Потемкин и без напоминаний императрицы был осведомлен о том, как беспощадно чума косит херсонцев. А смерть командующего Черноморским флотом и Херсонским адмиралтейством вице-адмирала Ф. А. Клокачева подтолкнула его к более решительным действиям. Светлейший в самых изысканно-вежливых формах взывает о помощи к известному врачу-эпидемиологу, имеющему опыт борьбы с чумой, доктору медицины Даниле Самойловичу Самойловичу (Сущинскому): «Известное искусство и прилежание в отправлении звания вашего побудили меня вам поручить главное, по должности медика, наблюдение всех тех способов, которых употребление есть нужно ко утушению и искоренению открывающихся иногда прилипчивых болезней. Херсон, потерпевший от заразы и по соседству с турками, близкий к сему нещастию, должен быть первейшим предметом попечения вашего…» Из послужного списка доктора медицины, почетного члена двенадцати иностранных медицинских академий и обществ Данилы Самойловича Самойловича. К приезду Самойловича Херсон походил на громадный госпиталь, где только и видели мертвых и умирающих. Первое, что он отметил, – это подавленность и опущенные от безысходности руки херсонского медперсонала. Самойлович без всякого страха, на глазах врачей, лекарей, подлекарей вскрывал трупы умерших от чумы. Этим он хотел доказать медикам, что вскрывая бубоны (нарывы) чумных больных, хирург, сам того не подозревая, втирает в трещины своей кожи чумной яд и таким образом предохраняется от заразы. Это были первые шаги в учении о прививках. Врачуя и проводя санитарно-эпидемиологические мероприятия, Самойлович организует «Медицинское собрание». Среди его членов он объявляет конкурс на лучшую работу: «Показать, какие больше болезни и в которое время возрождаются в Херсоне и в целом онного округе, как от таких болезней людей предохранить». Самойлович не замыкался работой в госпитале. Он выезжал на частные вызовы, а порой просто прогуливался по городу. Этим он показывал херсонцам, что чума «это только болезнь прилипчивая, но удобно обуздываемая и пресекаемая». С удивлением профессионала Самойлович узнал о бойкой торговле в городе противочумным бальзамом «Четыре разбойника». Его, как врача, заинтересовал не только состав бальзама, но и название. Торговец лекарственным «пойлом» у Очаковских ворот поведал Самойловичу, что во время поветрия в Марселе четыре разбойника безбоязненно проникали в зачумленные дома и грабили их. Вскоре они были схвачены и преданы суду. Им было обещано прощение, если они откроют секрет того, что спасало их от заражения. «Если господин приобретет штоф (1,23 л. – Прим.ред.) бальзама, я открою секрет его состава», – пообещал торговец. Улыбаясь в шарф, закрывающий рот и нос, Самойлович, не снимая перчаток, протянул ему монету. Как только бутылка перекочевала в карман врача, «аптекарь» скороговоркой выложил: уксус и камфара смешиваются с мелко изрубленными частями шалфея, мяты, руты, чеснока, корицы и гвоздики. «От чумы не спасет, а здоровью не повредит», – про себя подумал Самойлович. И тут он вспомнил об известном в Херсоне балтийском офицере Федоре Ушакове, в отряде которого потери личного состава от чумной заразы были значительно меньше, чем в других подразделениях. «Вряд ли капитан второго ранга поит своих матросов столь дорогостоящим бальзамом», – усмехнулся Самойлович, подходя к лагерю балтийцев. После знакомства с Ушаковым обрушил на него град вопросов, на которые получал лаконичные и дельные ответы. Один из них звучал так: «Вы моряк, а не лекарь. Как удалось вам уберечь служителей, да ещё корабль строить?» На что Ушаков ответил: «Ещё царь Петр говаривал: “Не боящееся ни единого страху”. А в народе говорят проще: не так уж страшен черт, как его малюют. У нас тут одна работа и забота: беречь себя. Не ленись мыться, не ленись чиститься. А самое главное – изоляция, никакого лишнего общения». Особенно много вопросов у врача были связаны с судами и кораблями, среди экипажей которых были заболевшие чумой. Это была беседа двух государственных мужей, которые на свой страх и риск вступили в единоборство с невидимым моровым поветрием. Этот разговор впоследствии станет основой труда Данилы Самойловича «Способ самый удобный, как предъизбежать язвозачумляющихся на судне мореходном людей, экипаж судна составляющих, не предавая огню и самого судна». Книга была издана в 1803 году в Николаеве, в типографии Черноморского штурманского училища. 1765 г. – окончил школу при Петербургском Адмиралтейском госпитале в звании подлекарь. 1768 г. – очередное повышение (лекарь) и командировка в Копорский пехотный полк Дунайской армии. Непосредственное участие в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. 1769 - 1771 гг. – служил в действующей армии во время русско-турецкой войны. 1771 г. – отозван в Москву для борьбы с чумой. Из отзыва главного врача Московского генерального госпиталя Афанасия Шафранского: «Штаб-лекарь Самойлович по собственному желанию, будучи ещё и сам в слабом здоровьи, из усердия и ревности к отечеству принял на себя пользование язвенных и всю при том сопряженную опасность». 1780 г. – учеба и защита диссертации на звание доктора медицины при Лейденском (Нидерланды) университете. 1782 г. – в Страсбурге (Франция) издает научно и практически обоснованную работу о противочумных прививках. 1784 г. – согласно приказу князя Григория Потемкина направлен в Херсон для ликвидации эпидемии чумы. С заданием справился, о чем свидетельствует восхваляющая его усердие и знание дела статья во французском научно-популярном журнале «Journal Encyelopedigue». Представлен к ордену Св. Владимира четвертой степени. Ему присвоен ранг коллежского советника (приравнивается к званию полковника). 1787–1791 гг. – возглавляет медицинскую службу в русско-турецкой войне. При Кинбурне и Очакове лично оказывает помощь раненому Александру Суворову. 1793 г. – главный врач карантинов юга России. 1800 г. – инспектор Черноморской врачебной управы. Опубликовал ряд капитальных работ о чуме, получивших широкое признание, в том числе "Traactatus de sectione symphyseos ossium pubis et partu caesareo" (Lugduni Batavorum, 1780 г.). О значении его исследований до настоящего времени свидетельствует издание "Избранных произведений" его трудов в двух частях в 1949-1952 годах.  "Memoires sur la peste qui en 1771 ravagea l'empire de Russie et surtout Moscou la capitale" (Описание чумы в Москве) Список литературы: Энциклопедия Брокгауза и Ефрона Громбах С.М. «Данило Самойлович» 1951 Самойлович Д.С. Избранные произведения: В 2 вып. Вып. 1. – М.: Изд-во АМН СССР, 1949, С.263. Сигал Б. С., Данило Самойловвич — основоположник отечественной эпидемиологии, «Врачебное дело», 1955, № 4 |