Межполушарная ассиметрия. межполушарная асимметрия. Реферат Проблема межполушарной асимметрии головного мозга

Скачать 183 Kb. Скачать 183 Kb.

|

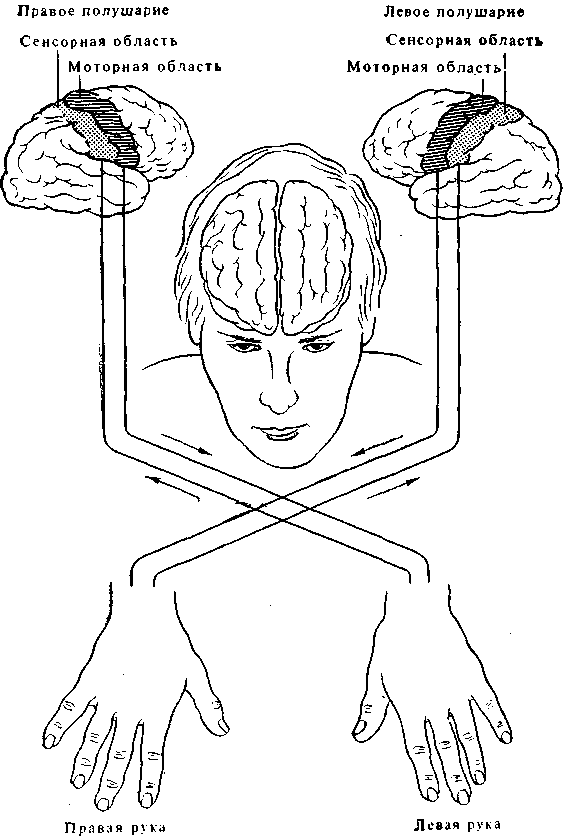

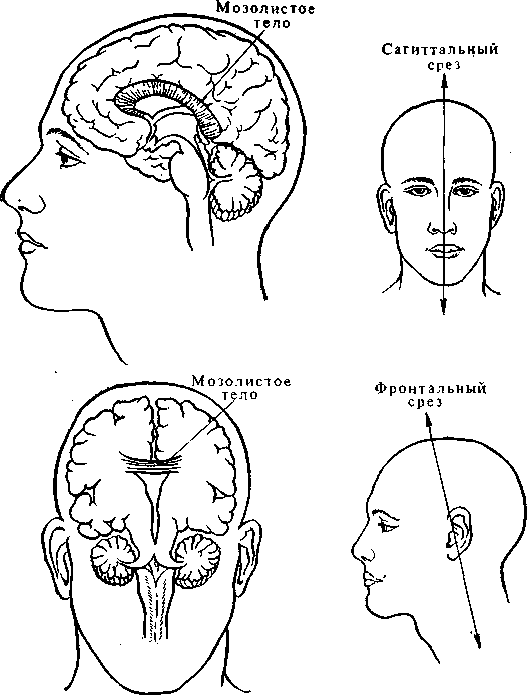

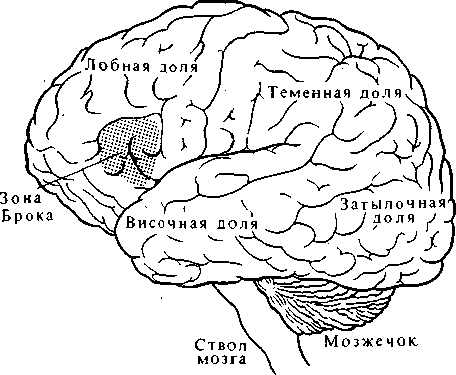

1 2 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» Институт непрерывного образования Кафедра психологии детства Реферат Проблема межполушарной асимметрии головного мозга Выполнил (а): Мелтонян Цахик Торгомовна слушатель 9 гр. КПП «Логопедия» Проверил (а): Будаева Э.В., старший преподаватель Улан-Удэ 2022 Оглавление Введение ……………………………………………………………………… 3 Глава 1. Межполушарная асимметрия мозга 1.1. Понятие межполушарной асимметрии ………………………… 4 1.2. Исторический обзор клинических данных об асимметрии мозга 5 1.3. Концепция о локализации функций в мозге ……………………. 11 1.4. Концепция о доминантности полушарий ……………………….. 15 Заключение ……………………………………………………………………. Список использованной литературы ………………………………………… Введение. Межполушарная асимметрия (др.-греч. α- — «без» и συμμετρια — «соразмерность») — одна из фундаментальных закономерностей организации мозга не только человека, но и животных. Проявляется не только в морфологии мозга, но и в межполушарной асимметрии психических процессов. [5] В рамках проводимых исследований основное внимание уделяется вопросам связи межполушарной асимметрии с психическими познавательными процессами и влиянию поражений отдельных структур и областей мозга на протекание этих процессов. Анатомические, физиологические данные и материалы наблюдения за больными, имеющими сходные латеральные поражения, свидетельствуют о неравнозначности левого и правого полушарий мозга. Анатомическая асимметрия имеется как в корковых, так и подкорковых отделах мозга. Физиологическая асимметрия проявляется в различиях биоэлектрической активности симметрических отделов левого и правого полушарий как в состоянии покоя, так и особенно — во время психологической деятельности. Клинические данные указывают на различное отношение левого и правого полушарий мозга к речевым и неречевым функциям. Изучением проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия активно занимаются современная психология, нейрофизиология, нейроанатомия и другие дисциплины. Данная проблема является важнейшей для современной клинической психологии и особенно — нейропсихологии (клинической, экспериментальной, детской, дифференциальной и др.) В первой главе будут рассмотрены понятие межполушарной асимметрии, исторический обзор клинических данных об асимметрии мозга, исследование расщепленного мозга. Во второй главе будут освещены онтогенез межполушарной асимметрии и особенности мышления. Глава 1. Межполушарная асимметрия мозга Понятие межполушарной асимметрии Межполушарная асимметрия — функциональная специализированность полушарий головного мозга: при осуществлении одних психических функций ведущим является левое полушарие, других — правое. Более чем вековая история анатомических, морфофункциональных, биохимических, нейрофизиологических и психофизиологических исследований асимметрии больших полушарий головного мозга у человека свидетельствует о существовании особого принципа построения и реализации таких важнейших функций мозга, как восприятие, внимание, память, мышление и речь. В настоящее время считается, что левое полушарие у правшей играет преимущественную роль в экспрессивной и импрессивной речи, в чтении, письме, вербальной памяти и вербальном мышлении. Правое же полушарие выступает ведущим для неречевого, например, музыкального слуха, зрительно-пространственной ориентации, невербальной памяти, критичности. В левом полушарии сконцентрированы механизмы абстрактного, а в правом — конкретного образного мышления. Также было показано, что левое полушарие в большей степени ориентировано на прогнозирование будущих состояний, а правое — на взаимодействие с опытом и с актуально протекающими событиями. В процессе индивидуального развития выраженность межполушарной асимметрии меняется — происходит латерализация функций головного мозга. Последние исследования свидетельствуют о том, что межполушарная асимметрия вносит существенный вклад в проявление высокого интеллекта человека. При этом в известных пределах существует взаимозаменяемость полушарий головного мозга. Важно отметить, что конкретный тип полушарного реагирования не формируется при рождении. На ранних этапах онтогенеза у большинства детей выявляется образный, правополушарный тип реагирования, и только в определенном возрасте закрепляется тот или иной фенотип, преимущественно характерный для данной популяции. Это подтверждается и данными о том, что у неграмотных людей функциональная асимметрия головного мозга меньше, чем у грамотных. Асимметрия усиливается и в процессе обучения: левое полушарие специализируется в знаковых операциях, и правое полушарие — в образных. [5] 1.2. Исторический обзор клинических данных об асимметрии мозга В 1836 г. никому не известный сельский врач Марк Дакс выступил с небольшим докладом на заседании медицинского общества в Монпелье (Франция). Как и большинство его современников, Дакс не часто выступал на медицинских конференциях. В самом деле, этот доклад был его первым и единственным научным сообщением. В течение своей долгой службы в качестве практикующего врача Дакс видел много больных, страдавших от потери речи — состояния, возникающего в результате повреждения мозга и известного специалистам под названием афазии. Это наблюдение было не новым. Еще древние греки сообщали о случаях внезапной утраты способности связно говорить. Даксу, однако, пришла в голову мысль о том, что между потерей речи и поврежденной стороной мозга, по-видимому, существует связь. Дакс заметил признаки повреждения левой половины, или полушария, мозга более чем у 40 наблюдавшихся им больных с афазией. Ему не удалось обнаружить ни единого случая афазии при повреждении одного только правого полушария. В своем докладе на заседании медицинского общества Дакс суммировал эти наблюдения и сделал следующее заключение: каждая половина мозга контролирует свои, специфические функции; речь контролируется левым полушарием. Его доклад не имел успеха. Он не вызвал ни малейшего интереса у аудитории и вскоре был забыт. Через год Дакс умер, не подозревая о том, что его работа предвосхитила одну из наиболее интересных и интенсивно разрабатываемых областей научных исследований второй половины двадцатого века — исследование различий в функциях левого и правого полушарий мозга. Хотя большинство из нас рассматривает мозг как единую структуру, в действительности он разделен на две половины. Эти две части, два полушария, плотно прилегают друг к другу внутри черепной коробки и соединены несколькими пучками нервных волокон, которые служат каналами связи между ними.  Рис. 1.1. Сенсорные и моторные пути, связывающие мозг и тело, почти полностью перекрещены. Каждая рука обслуживается главным образом противоположным (контралатеральным) полушарием. В полном соответствии с общей симметрией тела человека каждое полушарие представляет собой почти точное зеркальное отображение другого. Управление основными движениями тела человека и его сенсорными функциями равномерно распределено между двумя полушариями мозга, при этом левое полушарие контролирует правую сторону тела (правую руку, правую ногу и т. д.), а правое полушарие — левую сторону. На рис. 1.1 представлена схема перекрестной организации сенсорных и моторных путей. Физическая симметрия мозга и тела не означает, однако, что правая и левая стороны равноценны во всех отношениях. Достаточно обратить внимание на действия наших двух рук, чтобы увидеть начальные признаки функциональной асимметрии. Лишь очень немногие люди одинаково владеют обеими руками; большинство же имеет ведущую руку. Во многих случаях на основании того, какая рука является ведущей, можно многое предсказать относительно организации высших психических функций. Например, у правшей почти всегда то полушарие, которое управляет ведущей рукой, контролирует также и речь. Различия в способности двух рук отражают только один из аспектов в асимметрии функций двух полушарий мозга. В последние годы накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о том, что левый и правый мозг неидентичны по своим возможностям и организации, несмотря на физическую симметрию. Есть основания полагать, что сложные психические функции человека несимметрично распределены между левым и правым мозгом. Самые ранние и, пожалуй, наиболее яркие свидетельства существования функциональной асимметрии связаны с клиническими наблюдениями за поведением больных с повреждениями мозга. Догадка Марка Дакса о связи между повреждением левого полушария и потерей речи была первым указанием на различные функции двух полушарий. Были обнаружены и другие виды асимметрии. Например, в отличие от людей с повреждениями левого полушария, испытывающих затруднения в речи, у больных с определенного рода повреждениями правого полушария нарушены процессы восприятия и внимания. Эти больные с трудом ориентируются в пространстве, у них нарушена память на пространственные взаимоотношения. Запомнить путь в новом здании для них может оказаться непосильной задачей, и даже в знакомой обстановке они могут потерять ориентировку. Некоторые больные с повреждением правого полушария испытывают затруднения в узнавании знакомых лиц. Повреждение правого полушария может вызвать синдром пренебрежения, или игнорирования. Для больных с таким синдромом как будто не существует левой стороны пространства: они совершенно не обращают внимания на объекты, расположенные слева, во многих случаях не едят пищу с левой стороны тарелки, иногда игнорируют и левую сторону своего тела и отказываются признавать парализованную левую руку своей собственной. Удивительно то, что сходное повреждение левого полушария обычно не вызывает столь выраженного и длительного игнорирования правой стороны пространства.  Рис. 1.2. Вид полушарий мозга и мозолистого тела — главного пути, соединяющего полушария, на срезах, сделанных в двух плоскостях Хотя уже более 100 лет в нашем распоряжении находятся клинические данные, указывающие на асимметрию мозга, в настоящее время основное внимание сосредоточено на работах по исследованию функций левого и правого полушарий у больных с так называемым «расщепленным» мозгом. По медицинским показаниям этим больным производилась операция пересечения трактов, соединяющих полушария мозга. На рис. 1.2 показан основной межполушарный путь — мозолистое тело (corpus callosum). Для ученого эта ситуация предоставляет уникальную возможность исследовать способности каждого полушария в отдельности. Специальные методики позволяют обеспечить поступление сенсорной информации только к одному полушарию. Ограничение стимуляции одним полушарием часто называют латерализацией. Один способ достичь латерализации состоит в том, чтобы дать больному с завязанными глазами ощупать предмет только одной рукой. Больной с расщепленным мозгом, ощупывающий предмет правой рукой (которая управляется, главным образом, левым полушарием), не затруднится назвать этот предмет. Однако, если повторить эту процедуру, используя на этот раз левую руку, больной не сможет назвать предмет. Очевидно, что информация о предмете не проходит к речевым центрам, расположенным в левом полушарии. Тем не менее, с помощью левой руки больной теперь уже легко может найти этот предмет среди ряда других, скрытых от его глаз. Случайный наблюдатель мог бы сделать вывод, что левая рука знает и помнит, что она держала, даже если сам больной не знает. Использовав другие методики, позволяющие ограничить одним полушарием поступление зрительной или слуховой информации, исследователи продемонстрировали значительные различия в способностях двух полушарий больных с расщепленным мозгом. Было обнаружено, что левое полушарие участвует в основном в аналитических процессах, особенно в построении и понимании речи, и обрабатывает входные сигналы, по-видимому, последовательным образом. Правое полушарие отвечает за определенные навыки в обращении с пространственными сигналами, за музыкальные способности и обрабатывает информацию одномоментно и целостным способом (холистически). Вдохновленные открытиями, сделанными на больных с поврежденным мозгом, исследователи искали пути изучения межполушарных различий у неврологически здоровых людей. В принципе хотелось бы знать, имеют ли какое-либо значение для функций нормального мозга те различия, которые обнаружены между левым и правым мозгом у больных. Хитроумные, методики, разработанные для того, чтобы исследовать этот вопрос, позволили получить на него утвердительный ответ. Все эти клинические исследования вызвали очень большой интерес. В настоящее время представляется очевидным, что между двумя сторонами мозга существуют функциональные различия и что эти различия обнаруживаются как у больных, так и у здоровых людей. Одним из последствий этих открытий была масса различных гипотез относительно значения асимметрий для поведения. Результаты исследований, проведенных на больных с расщепленным мозгом, показывают, что каждое полушарие может воспринимать, заучивать, вспоминать и чувствовать независимо от другого, но в способе обращения с входной информацией между ними существуют некоторые различия. Роджер Сперри из Калифорнийского технологического института, руководивший многими из этих работ, полагает, что каждое полушарие больного с расщепленным мозгом обладает независимым сознанием. Он высказал предположение, что хирургическое разделение мозга делит разум на две отдельные сферы сознания. Такое предположение естественно ведет к представлению о возможности существования в интактном мозгу при определенных условиях удвоенного сознания. Другие исследователи подчеркивали значение различий между полушариями. Утверждали, что эти различия ясно проявляются в традиционном противопоставлении рассудка интуиции, науки искусству, логического мистическому. Как считает психолог Роберт Орнстейн, исследования мозга показывают, что эти противопоставления не являются просто отражением культуры или философии. Предполагалось также, что юристы и художники используют в своей работе различные половины мозга и что эти различия проявляются и в деятельности, не имеющей отношения к их работе. Другие исследователи расширили это предположение, утверждая, что каждого человека можно отнести к «левополушарному» или «правополушарному» типу в зависимости от того, какое из полушарий направляет основную часть поведения индивидуума. Недавние исследования асимметрии мозга вызвали интерес к общей проблеме неравнозначности правой и левой руки. Исследования показали различия между лево- и праворукими в отношении организации мозга. Каково значение этих различий, если таковое имеется, для интеллекта и творческих способностей? Какие факторы в первую очередь обусловливают леворукость? Гены? Жизненный опыт? Небольшие повреждения мозга? Эти и другие вопросы, имеющие отношение к проблеме «рукости», были предметом интенсивного изучения в последние десять лет. С исследованием межполушарной асимметрии были связаны и разные другие проблемы. Разнообразные расстройства, такие как неспособность к обучению, заикание и шизофрения, пытались объяснить предполагаемым аномальным разделением труда между двумя полушариями. Джозеф Боген — нейрохирург, участвовавший в исследовании больных с расщепленным мозгом, полагает, что изучение межполушарных различий имеет важное значение для проблемы образования. Он утверждает, что нынешний упор в системе образования на приобретение вербальных навыков и развитие аналитического мышления обусловливает пренебрежение к развитию важных невербальных способностей. Он утверждает, что в этих условиях одна половина мозга «голодает», и ее потенциальный вклад в развитие личности в целом игнорируется. Скромно начатые в 1836 г. исследования левого и правого мозга при их продолжении захватили воображение как ученых, так и неспециалистов. Немногие области научных исследований порождали такой большой интерес у столь разнообразной аудитории. Это имело свои хорошие и плохие стороны. Положительным моментом было то, что в короткий период времени было собрано огромное количество новых данных. Исследователи работали очень интенсивно, сознавая значение получаемых ими результатов для решения важных вопросов регуляции поведения человека. Отрицательная сторона проявлялась в постоянном стремлении истолковывать каждые противопоставляемые друг другу категории мышления, такие, как рациональное и интуитивное, дедуктивное и образное, в терминах их принадлежности к левому или правому мозгу. Это опасное профессиональное увлечение было названо некоторыми учеными «дихотоманией». Кроме того, часто не проводилось четкой грани между фактами и фантазией, и неспециалистам трудно было понять, что твердо установлено как факт, а что является лишь предположением. Несомненно, однако, что исследование левого и правого мозга дало возможность глубже понять функции мозга и их связь с поведением и что многие важные открытия еще впереди. Далее будут представлены клинические данные, положившие начало созданию современных представлений о левом и правом мозге. Потеря речи и правосторонняя недостаточность: свидетельства асимметрии, длительное время остававшиеся без внимания Каждый, кто побывал в палате, где лежат перенесшие инсульт, не мог не заметить, что больных с левосторонним параличом приблизительно столько же, сколько с правосторонним. Инсульт обычно связан с прекращением кровоснабжения части мозга, что приводит к ее повреждению. Поскольку кровь поступает к каждому полушарию отдельно, инсульт, как правило, поражает только одну половину мозга. Так как каждая половина управляет противоположной стороной тела, правосторонний паралич указывает на инсульт в левом полушарии, а левосторонний — на инсульт в правом. За долгую историю клинических наблюдений над афазией неоднократно сообщалось о том, что нарушения речи, как правило, сопровождаются парезом или параличом правой стороны тела. Такое сочетание указывало на связь между потерей речи и повреждением левого полушария мозга. Однако до второй половины XIX в. значение этой связи не было оценено медиками. Быть может, это и не удивительно. Ранние анатомические исследования показали, что половины мозга являются зеркальным отражением друг друга, а их вес и размер приблизительно одинаковы. Кроме того, большинство ученых твердо верило в то, что мозг функционирует как единое целое, и поэтому они не были расположены «увидеть» свидетельство чего-то другого. Однако в начале XIX в. стали уделять серьезное внимание идее о том, что определенные функции могут быть закреплены за отдельными областями мозга. Представление о возможности изучения функциональной роли отдельных областей мозга стало известно как учение о локализации функций в мозгу. 1.3. Концепция о локализации функций в мозгу Первым, кто высказал предположение о том, что мозг не является однородной массой и что разные умственные способности могут быть локализованы в разных областях мозга, был немецкий анатом Франц Галль. Он полагал, что способность к речи локализована в лобных долях мозга. К сожалению, Галль утверждал также, что форма черепа отражает строение лежащей под ним мозговой ткани и что умственный и эмоциональные особенности индивидуума можно определить путем тщательного изучения расположения шишек на его голове. Во многих научных кругах Галля считали шарлатаном, поскольку не было достоверных данных, указывающих на то, что форму черепа можно использовать для предсказания каких-либо качеств человека. Однако основная идея о том, что разные функции контролируются разными областями мозга, нашла многих последователей. Среди них был французский профессор медицины Жан Батист Буйо. Буйо был до такой степени уверен в правоте Галля относительно локализации речи в лобных долях, что предложил 500 франков (значительную сумму для того времени) любому, кто сможет представить больного с повреждением лобных долей, не сопровождавшимся потерей речи. В течение многих лет большинство ученых спокойно относили себя к сторонникам той или иной из двух точек зрения по этому вопросу. Сторонники одной были твердо убеждены в том, что речь контролируется лобными долями, сторонники другой утверждали, что определенные функции не могут быть локализованы в отдельных областях мозга. В то время было мало новых данных для того, чтобы изменить чье-либо мнение, и в отсутствие свидетельств противоположного каждая группа ученых твердо придерживалась своей точки зрения. Вот в такой научной атмосфере в 1836 г. Марк Дакс представил свою, работу медицинскому обществу в Монпелье. Как мы уже знаем, его наблюдения, указывающие на особую роль левого полушария для речи, были оставлены без внимания. Поворотный пункт: данные Поля Брока В 1861 г. ситуация резко изменилась. На заседании Общества антропологов в Париже зять Буйо Эрнст Обуртен повторил утверждение своего тестя о том, что центр, контролирующий речь, находится в лобных долях. Его слова произвели впечатление на присутствовавшего здесь же молодого хирурга Поля Брока. Всего за несколько дней до этого в местную больницу к Брока поступил пожилой больной с воспалительным процессом на ноге. Это заболевание возникло совсем недавно, однако, больной уже много лет страдал потерей речи и односторонним параличом (гемиплегия). После заседания Общества антропологов Брока подошел к Обуртену и предложил ему вместе осмотреть больного. Через день-два после этого осмотра больной умер, и Брока удалось провести посмертное исследование мозга. Оно совершенно отчетливо выявило очаг повреждения, захвативший часть левой лобной доли. Брока принес этот препарат на следующее заседание антропологического общества и рассказал присутствующим о полученных данных. Никто, казалось, не обратил на это особого внимания. Через несколько месяцев Брока снова доложил обществу, что он наблюдал сходное повреждение при вскрытии другого больного, страдавшего потерей речи. Какие перемены произошли в умах членов антропологического общества — неясно, но на этот раз доклад Брока был встречен с большим интересом и вызвал бурные дебаты. Вскоре Брока обнаружил, что его считают главным проповедником идеи локализации функций. Однако его новые данные убедили не всех. Твердые противники концепции локализации обрушились на него с нападками. Если речь локализуется в лобных долях, то почему, спрашивали его, обезьяны, у которых хорошо развиты лобные области, не обладают способностью говорить? С другой стороны, как можно объяснить случаи обширного повреждения лобных долей, не вызывающего потери речи? Мишенью для нападок стала даже терминология Брока. Он очень тщательно разграничивал потерю речи, обусловленную простым параличом мышц, участвующих в артикуляции, и истинную потерю речи, которую наблюдал у своих больных,— он назвал последнюю «афемией». Один из его критиков, М. Труссо, заявил, что слово «афемия» (aphemia) происходит от греческого слова, означающего «позорный» (infamous), и не подходит к данному случаю. По его мнению, более удачным термином для обозначения потери речи было слово «афазия». Хотя Брока умело защищал свой выбор, исследователи уже начали использовать терминологию Труссо и пользуются ею по сей день. Брока стал невольным участником споров, вызванных его работой. Позднее он заявил, что два его сообщения Обществу антропологов были просто попыткой привлечь внимание к любопытному факту, который он случайно наблюдал, и что он вовсе не хотел быть втянутым в дискуссию о локализации центров речи. Несмотря на его протесты, Брока по-прежнему оставался центральной фигурой в этих спорах. Он продолжал собирать данные, обследуя других больных, и смог более точно определить область мозга, затронутую в случаях потери речи. Расположение этой области, которая с тех пор стала известна как зона Брока, показано на рис.1.3.  Расположение" зоны Брока в левом полушарии. Хотя у двух первых его больных повреждение было локализовано в лобной доле левого полушария, Брока не сразу увидел связь между потерей речи и стороной повреждения. В течение двух лет он не предпринимал никаких попыток объяснить это совпадение. Комментируя другие случаи, демонстрирующие то же самое взаимоотношение, он отметил: «Вот 8 случаев, когда повреждение располагается в задней части третьей лобной извилины, и самое интересное, что у всех этих больных повреждение было на левой стороне. Я не пытаюсь делать выводы, я жду новых данных». Однако к 1864 г. Брока уже не сомневался в значении левого полушария для речи. Он был поражен тем, что у первых моих больных с афемией повреждение располагалось всегда не только в той же самой области мозга, но и на той же стороне — левой. С тех пор, сколько бы посмертных обследований он ни проводил, повреждение всегда было левосторонним. Можно наблюдать многих больных с афемией: большинство из них имеет гемиплегию, причем всегда правостороннюю. Более того, при вскрытиях можно было видеть повреждения на правой стороне мозга у больных, не страдавших афемией. Из всего этого складывается впечатление, что способность к артикулированной речи локализована в левом полушарии или по крайней мере зависит в основном от этого полушария. Этот важный вывод вовлек Брока еще в один спор, на сей раз касавшийся приоритета в открытии этой основной асимметрии мозга. Врач Густав Дакс, сын Марка Дакса, вскоре после того, как узнал о работах Брока, написал в медицинскую газету письмо, в котором утверждал, что Брока намеренно проигнорировал более раннюю работу его отца, показывающую, что нарушающие речь повреждения всегда расположены в левой половине мозга. Брока опротестовал это обвинение, заявив, что он никогда не слышал ни о Даксе, ни о его работе, и не мог найти никакого упоминания о докладе, представленном Даксом в 1836 г. Тем временем Густав Дакс разыскал и опубликовал текст выступления своего отца с тем, чтобы установить его приоритет. Историки расходились во мнениях о том, знал ли Брока о работе Марка Дакса в то время, когда опубликовал свою, и, вероятно, они никогда не решат этого вопроса. В конечном итоге Брока представил значительно более убедительные доводы в пользу связи между афазией и повреждением левого полушария, нежели Дакс. Дакс не проводил проверки локализации повреждения и не представил полных историй болезни. В противоположность этому, работы Брока содержали обширные анатомические сведения и информацию о характере имевшихся нарушений речи. Брока также пошел дальше, рассмотрев взаимосвязь между предпочтением одной из двух рук и речью. Он предположил, что и речь, и ловкость в движениях рук связаны с врожденным превосходством левого полушария у праворуких. «Можно представить себе, — рассуждал он, — что существует определенное число людей, у которых естественное превосходство извилин правого полушария изменяет явление, которое я только что описал, на обратное». Эти люди являются, конечно, леворукими. «Правило» Брока, заключающееся в том, что полушарие, контролирующее речь, расположено на стороне, противоположной ведущей руке, сохранило свое значение и в XX в. Брока можно с полным основанием считать первым человеком, обратившим внимание медиков на асимметрию человеческого мозга в отношении речи. Он был также первым, кто связал эту асимметрию с неравнозначностью правой и левой руки. 1.4. Концепция доминантности полушарий Через десять лет после публикации первых наблюдений Брока концепция, известная теперь как концепция доминантности полушарий, стала основной точкой зрения на взаимоотношения между двумя полушариями мозга. В 1864 г. великий английский невролог Джон Хьюлингс Джексон писал: «Не так давно редко кто сомневался в том, что оба полушария одинаковы как в физическом, так и в функциональном плане, но теперь, когда благодаря исследованиям Дакса, Брока и других стало ясно, что повреждение одного полушария может вызвать у человека полную потерю речи, прежняя точка зрения стала несостоятельной». Позднее, в 1868 г. Джексон выдвинул идею о «ведущем» полушарии, которую можно рассматривать как предшественницу концепции доминантности полушарий. «Два полушария не могут просто дублировать друг друга, — писал он, — если повреждение только одного из них может привести к потере речи. Для этих процессов (речи), выше которых ничего нет, наверняка должна быть одна ведущая сторона». Далее Джексон сделал вывод о том, «что у большинства людей ведущей стороной мозга является левая — сторона так называемой воли, и что правая сторона является автоматической». К 1870 г. и другие исследователи стали понимать, что многие типы расстройств речи могут быть вызваны повреждением левого полушария. В первых работах, авторы которых уделяли основное внимание нарушениям в формировании речи, вызываемым повреждением левого полушария, остался незамеченным тот факт, что больные часто испытывали затруднения и в понимании речи. Заслуга открытия того, что повреждение задней части височной доли левого полушария может вызвать затруднения в понимании речи, принадлежит немецкому неврологу Карлу Вернике. У некоторых больных были обнаружены также затруднения при чтении и письме, которые, как было показано, возникали в результате повреждения левого, а не правого полушария. Таким образом, к концу XIX в. сложилась следующая картина: левое полушарие играет чрезвычайно важную роль в языковых функциях вообще, а не только в формировании речи как таковой. Стало очевидно также, что разного рода затруднения в речи являются результатом повреждения различных областей левого полушария. Еще одним свидетельством в пользу представления о том, что левое полушарие обладает функциями, которых не имеет правое, стала работа Гуго Липмана по дисфункции, известной под названием апраксия. Апраксия обычно определяется как неспособность выполнять целенаправленные движения по команде. Больной с апраксией в привычной ситуации подготовки ко сну может не испытывать никаких затруднений при чистке зубов, но если его попросить показать, как он чистит зубы, то вне связи с ситуацией он не сможет воспроизвести те же движения. Липман показал, что хотя такие нарушения не обусловлены общей неспособностью понимать речь, они связаны с повреждением левого полушария. Он сделал вывод, что левое полушарие управляет как речью, так и «целенаправленными» движениями, но в двух этих процессах участвуют различные области левого полушария. Совокупность этих данных стала основой получившего широкое распространение представления о взаимоотношении между двумя полушариями. Одно полушарие (у праворуких обычно левое) рассматривалось как ведущее для речи и других высших функций, другое (правое), или «второстепенное», считали не имеющим особых функций и находящимся под контролем «доминантного» левого. Хотя происхождение термина «доминантность полушарий» точно не известно, он хорошо отражает понятие о том, что поведение направляется одной половиной мозга. Несмотря на то что это представление недооценивает роль правого полушария, термин «доминантность полушарий» широко используется и в настоящее время. Правый мозг: недооцененное полушарие Почти одновременно с распространением концепции доминантности полушарий стали появляться данные, указывающие на то, что правое, или второстепенное, полушарие также обладает своими особыми способностями. Идея доминантности родилась из идеи Джексона о «ведущем» левом, полушарии. Интересно, что Джексон был также одним из первых, кто считал, что односторонний, крайний взгляд на локализацию в мозге психических функций ошибочен. «Если в дальнейшем, — писал он в 1865г., — на основе большего опыта будет доказано, что способность экспрессии локализована в одном полушарии, то возникновение вопроса о том, не может ли восприятие — соответствующая экспрессии противоположность — находиться в другом, не будет абсурдом». Эти умозрительные рассуждения приобрели более конкретную форму спустя 11 лет, когда Джексон выступил с утверждением о том, что в задних долях мозга локализована способность к формированию зрительных образов и что «правая задняя доля является ведущей стороной, а левая — более автоматической». Джексон сделал свой вывод на основе наблюдения за больным с опухолью в правом полушарии, который испытывал затруднения в узнавании предметов, людей и мест. Но как и важное наблюдение Дакса, сделанное за 40 лет до этого, мысль Джексона намного опередила свое время. Хотя иногда появлялись и другие сообщения подобного рода, этим данным в большинстве случаев уделяли мало внимания. Исследователи интересовались в основном локализацией различных функций в левом полушарии и игнорировали правое. Однако к 1930 г. накопилось достаточно много данных, указывающих на особую роль правого полушария, что заставил» ученых пересмотреть свое отношение к функциям второстепенной половины мозга. Зрительно-пространственные способности правого полушария Важным событием было открытие значительных и довольно стойких различий в способах выполнения стандартных психологических тестов больными с повреждением левого и правого полушарий. Первоначально эти тесты были разработаны для того, чтобы изучать и сравнивать вербальные способности, понимание пространственных взаимоотношений и способности манипулировать с геометрическими формами у нормальных людей. Первая серьезная попытка применить эти тесты для изучения последствий повреждений мозга включала обследование свыше 200 больных по более чем 40 различным тестам — на обследование одного больного уходило в среднем 19 часов. Результаты этого и последующих исследований были впечатляющими. Оказалось, что повреждение левого полушария приводит, как правило, к низким показателям по тестам на вербальные способности. Хотя это само по себе не вызывало особого удивления, было также обнаружено, что больные с повреждением правого полушария, как правило, плохо выполняли невербальные тесты, включавшие манипуляции с геометрическими фигурами, сборку головоломок, восполнение недостающих частей рисунков или фигур и другие задачи, связанные с оценкой формы, расстояния и пространственных отношений. Самое поразительное свидетельство особой функции правого полушария было получено при непосредственном наблюдении за поведением больных. У больных с повреждением правого полушария отмечались глубокие нарушения ориентации и сознания. Такие больные настолько плохо ориентировались в пространстве, что были не в состоянии найти дорогу в доме, в котором прожили много лет. У некоторых из них был выражен синдром «односторонней пространственной агнозии» — они стойко не замечали предметов или событий по левую сторону от себя. С повреждением правого полушария были связаны также определенные виды агнозий, т. е. нарушений в узнавании или восприятии знакомой информации. Пространственная агнозия характеризуется дезориентацией в том, что касается оценки пространственных отношений и определения местонахождения. У некоторых больных с повреждением правого полушария нарушена способность воспринимать глубину и пространственные взаимоотношения или оперировать в уме образами планов строения и фигур. Одной из самых интересных форм агнозии является агнозия на лица. Больной с такой агнозией не способен узнать знакомого лица, а иногда вообще не может различать людей. Это довольно специфическое нарушение. Узнавание других ситуаций и объектов, например, может быть при этом не нарушено. Эта форма была обнаружена в тех случаях, когда имелось повреждение обоих полушарий мозга, хотя некоторые исследователи утверждали, что это расстройство связано в основном с повреждением правого полушария. Роль правого полушария в музыкальных способностях Дополнительные сведения, указывающие на специализацию правого полушария, связаны с тем наблюдением, что у больных, страдающих тяжелыми нарушениями речи, часто сохраняется способность петь. Один из первых зарегистрированных случаев такого рода был описан в 1745 г. У него был сильный приступ болезни, который привел к параличу всей правой стороны тела и полной потере речи. Он может петь некоторые гимны, которые он выучил до болезни, так же ясно и отчетливо, как любой здоровый человек... Тем не менее этот человек нем, он не может сказать ни единого слова, кроме «да», и вынужден общаться с другими при помощи знаков. О подобных же случаях сообщалось в начале девятисотых годов, и это дает основание предположить, что правое полушарие контролирует пение. Другие данные, согласующиеся с этой идеей, содержались в клинических сообщениях о том, что повреждение правой половины мозга может привести к утрате музыкальных способностей, не затронув речевых. Это расстройство, называемое амузией, чаще всего отмечалось у профессиональных музыкантов, перенесших инсульт или другие повреждения мозга. К 1930-м годам в медицинской литературе было описано уже много таких больных, которые страдали разными нарушениями музыкальных способностей после повреждения правого полушария. Сообщения о сходных нарушениях вследствие повреждения левого полушария встречались реже, и это снова позволяет предположить, что правое полушарие каким-то существенным образом связано с музыкальными способностями» Почему «открытие» правого мозга заняло так много времени? Все эти данные показывают, что представление о правом полушарии как о второстепенном, или пассивном, полушарии не соответствует действительности. Почему же только через 70 лет после опубликования данных Брока большинство ученых признало, что правое полушарие контролирует важные функции? Это может быть обусловлено несколькими причинами. Прежде всего создавалось впечатление, что правое полушарие может переносить более обширные повреждения без очевидных нарушений функций. Небольшое повреждение отдельных областей левого полушария приводило к резким нарушениям речи, тогда как аналогичное повреждение правого полушария не вызывало, казалось, каких бы то ни было серьезных дисфункций. Это различие рассматривалось вначале как признак того, что правое полушарие играет менее важную роль в поведения человека. Однако позднее было высказано предположение, что это различие отражает просто способ организации функций в правом полушарии: определенные процессы в нем распределены более диффузно, чем в левом. Более вероятной причиной медленного осознания значения правого полушария представляется то, что нарушения функций, вызванные поражением правого полушария, труднее поддавались анализу и не вписывались в традиционные понятия о функциях мозга. Повреждения правого полушария в большинстве случаев не приводят к полной потере каких-либо определенных способностей, а вызывают довольно тонкие нарушения поведения. Некоторые из дисфункций, возникающих при поражении правого полушария, не так легко определить, как затруднения, связанные с повреждением левого полушария. Они часто оставались незамеченными или маскировались более очевидными физическими расстройствами, обнаруживаемыми у большинства пострадавших от инсульта. Важно помнить о том, что самым тяжелым последствием инсульта является часто вызываемый им паралич. Паралич становится обычно главным недугом больного. Травматическое повреждение мозга вследствие несчастного случая или огнестрельного ранения также сопровождается осложнениями, которые затрудняют выделение тонких интеллектуальных расстройств из множества других дисфункций. Несмотря на то, что роль правого полушария проявляется не так ярко, оно все же принимает существенное участие в организации поведения человека. В настоящее время совершенно ясно, что оба полушария вносят свой важный вклад в сложную умственную деятельность человека, хотя они и отличаются определенным образом по своим функциям и организации. Неравнозначность рук и полушария В науке часто случается так, что только что получившее широкое признание представление тут же подвергается сомнению в свете новых данных. Мы уже видели, как данные, касающиеся роли правого полушария, поставили под вопрос справедливость крайних взглядов на доминантность полушарий. Точно так же вскоре после того, как Брока предложил «правило», связывающее афазию с повреждением полушария, противоположного ведущей руке, было показано, что оно является чрезмерным упрощением. Это правило хорошо объясняло связь между поражением левого полушария и афазией у праворуких. Леворукие же, как оказалось, образуют две группы: у членов одной центры речи расположены в полушарии, противоположном . ведущей руке (как предсказывал Брока), а у представителей другой речевые функции локализовались в левом полушарии. Существование второй группы было открыто в результате наблюдения за леворукими больными, у которых афазия возникла вследствие повреждения левого полушария. Эти случаи, называемые перекрестной афазией, довольно ярко демонстрируют, что в плане функциональной организации леворукость не всегда является просто противоположностью праворукости. Соотношение между «рукостью» и функциональной межполушарной асимметрией остается одним из самых важных вопросов, который пытаются разрешить исследования организации мозга. [8] В отечественной неврологии вопросам функциональной асимметрии мозга были посвящены исследования одного из основоположников этого направления медицины в России Алексея Яковлевича Кожевникова (1836-1902), создателя московской научной неврологической школы. Одна из форм кортикальной эпилепсии названа его именем. В его работах также показана связь нарушений речи у правшей с поражениями левого полушария (1880-1881). Нельзя не упомянуть и имя одного из выдающихся русских психологов - Бориса Герасимовича Ананьева (1907-1972), который явился новатором в постановке и разработке проблемы билатеральной организации мозговых функций, впервые предложил подход к изучению этого вопроса по принципу симметрия-асимметрия. [10] 1 2 |