|

|

Рефлекторное кольцо. Рефлекторное кольцо

Рефлекторное кольцо - понятие и термин ввели советский нейро- и психофизиолог Николай Александрович Бернштейн (1896-1966) и советский физиолог Пётр Кузьмич Анохин (1898-1974) в уточнение термина -рефлекторная дуга» как её замыкание сенсорными коррекциями и обратной афферентацией.

Рефлекторное кольцо - совокупность структур нервной системы, участвующих в осуществлении рефлекса и передаче информации о характере и силе рефлекторного действия в центральной нервной системе.

Рефлекторное кольцо включает в себя:

- рефлекторную дугу; и

- обратную афферентацию от эффекторного органа в центральную нервную систему.

Прямая афферентация - принцип работы функциональных систем организма, обеспечивающий поступление сенсорной информации, на основе анализа которой формируется адекватное целенаправленное поведение. Рефлекторная дуга - совокупность чувствительных и двигательных структур нервной системы, необходимых для осуществления рефлекса. Рефлекторная дуга состоит:

- из рецептора;

- из афферентного, центрального и эфферентного звеньев; а также

- из эффектора. Различают:

- моносинаптические двухнейронные рефлекторные дуги; и

- полисинаптические трех-и-более-нейронные рефлекторные дуги.

Рефлекторное кольцо — совокупность структур нервной системы, участвующих в осуществлении рефлекса и передаче информации о характере и силе рефлекторного действия в центральной нервной системе. Термин введен Бернштейном Н. А. и Анохиным П. К. взамен термина Рефлекторная дуга.

Рефлекторное кольцо включает в себя:

рефлекторную дугу

обратную афферентацию от эффекторного органа в центральную нервную систему.

Рефлекторная дуга (нервная дуга) — путь, проходимый нервными импульсами при осуществлении рефлекса.

Рефлекторная дуга состоит из:

рецептора — нервное звено, воспринимающее раздражение;

афферентного звена — центростремительное нервное волокно — отростки рецепторных нейронов, осуществляющие передачу импульсов от чувствительных нервных окончаний в центральную нервную систему;

центрального звена — нервный центр (необязательный элемент, например для аксон-рефлекса);

эфферентного звена — осуществляют передачу от нервного центра к эффектору.

эффектора — исполнительный орган, деятельность которого изменяется в результате рефлекса.

Различают: — моносинаптические, двухнейронные рефлекторные дуги; — полисинаптические рефлекторные дуги (включают три и более нейронов).

Понятие введено М. Холлом в 1850 г. В настоящее время понятие рефлекторной дуги не полностью отражает механизм осуществления рефлекса, и в связи с этим Бернштейном Н. А. был предложен новый термин — Рефлекторное кольцо, в состав которого входит недостающее звено контроля, осуществляемого нервным центром за ходом работы исполнительного органа — т. н. обратной афферентации.

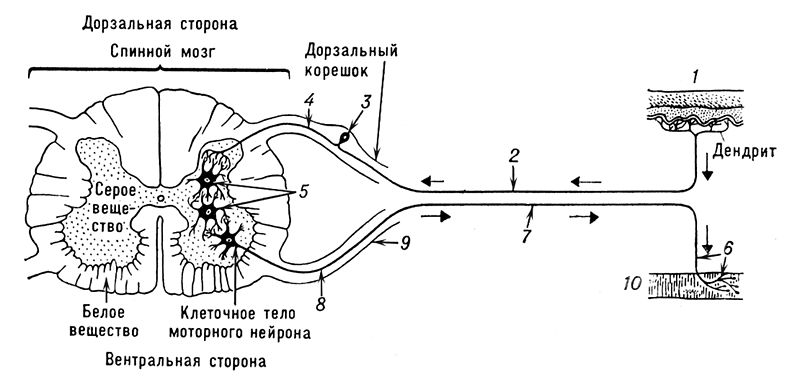

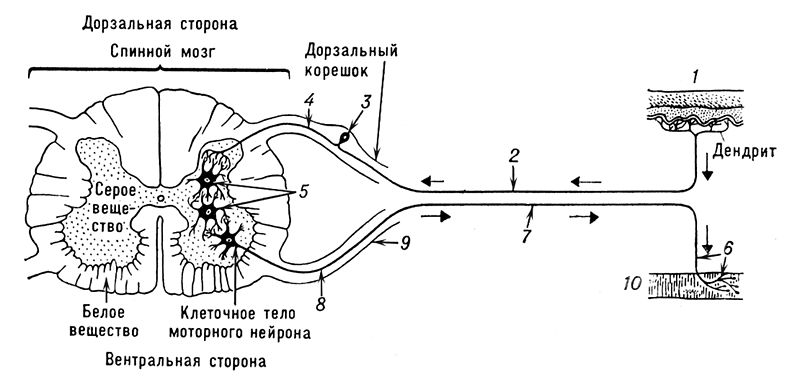

Простейшая рефлекторная дуга у человека образована двумя нейронами — сенсорным и двигательным (мотонейрон). Примером простейшего рефлекса может служить коленный рефлекс. В других случаях в рефлекторную дугу включены три(и более)нейрона — сенсорный, вставочный и двигательный. В упрощенном виде таков рефлекс, возникающий при уколе пальца булавкой. Это спинальный рефлекс, его дуга проходит не через головной, а через спинной мозг. Отростки сенсорных нейронов входят в спинной мозг в составе заднего корешка, а отростки двигательных нейронов выходят из спинного мозга в составе переднего. Тела сенсорных нейронов находятся в спинномозговом узле заднего корешка (в дорсальном ганглии), а вставочных и двигательных — в сером веществе спинного мозга. Простая рефлекторная дуга, описанная выше, позволяет человеку автоматически (непроизвольно) адаптироваться к изменениям окружающей среды, например, отдергивать руку от болевого раздражителя, изменять размеры зрачка в зависимости от условий освещенности. Также она помогает регулировать процессы, протекающие внутри организма. Все это способствует сохранению постоянства внутренней среды, то есть поддержанию гомеостаза. Во многих случаях сенсорный нейрон передает информацию (обычно через несколько вставочных нейронов) в головной мозг. Головной мозг обрабатывает поступающую сенсорную информацию и накапливает её для последующего использования. Наряду с этим головной мозг может посылать моторные нервные импульсы по нисходящему пути непосредственно к спинальным мотонейронам; спинальные мотонейроны инициируют ответ эффектора.

Полисинаптическая рефлекторная дуга: нервный импульс от рецептора 1 передаётся по чувствительному (афферентному) нейрону 2 в спинной мозг. Клеточное тело 3 чувствительного нейрона расположено в спинальном ганглии вне спинного мозга. Аксон 4 чувствительного нейрона в сером веществе мозга связан посредством синапсов с одним или несколькими вставочными нейронами 5, которые, в свою очередь, связаны с дендритами 6 моторного (эфферентного) нейрона 7. Аксон 8 последнего передаёт сигнал от вентрального корешка 9 на эффектор 10 (мышцу или железу)

Рефлекс (от лат. reflexus — отражённый) — стереотипная реакция живого организма на определенное воздействие, проходящая с участием нервной системы. Рефлексы существуют у многоклеточных живых организмов, обладающих нервной системой. Рефлекс - это наиболее правильная, чаще всего встречающаяся реакция организма на внешние раздражители.

Полушария головного мозга — их кора и ближайшие к ней подкорковые образования — являются высшим отделом центральной нервной системы (ЦНС) позвоночных животных и человека. Функции этого отдела — осуществление сложных рефлекторных реакций, составляющих основу высшей нервной деятельности (поведения) организма. Предположение о рефлекторном характере деятельности высших отделов головного мозга впервые было развито ученым-физиологом И. М. Сеченовым. До него физиологи и неврологи не решались поставить вопрос о возможности физиологического анализа психических процессов, которые предоставлялось решать психологии.

Далее идеи И. М. Сеченова получили развитие в трудах И. П. Павлова, который открыл пути объективного экспериментального исследования функций коры, разработал метод выработки условных рефлексов и создал учение о высшей нервной деятельности. Павлов в своих трудах ввел деление рефлексов на безусловные, которые осуществляются врожденными, наследственно закрепленными нервными путями, и условные, которые, согласно взглядам Павлова, осуществляются посредством нервных связей, формирующихся в процессе индивидуальной жизни человека или животного.

Большой вклад в формирование учения о рефлексах внёс Чарлз С. Шеррингтон (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1932). Он открыл координацию, взаимное ингибирование и облегчение рефлексов.

Общий механизм формирования рефлекса

Нейроны и пути прохождения нервных импульсов при рефлекторном акте образуют так называемую рефлекторную дугу:

стимул — рецептор-аффектор — нейрон ЦНС — эффектор — реакция.

Классификация

По типу образования: условные и безусловные

По видам рецепторов: экстероцептивные (кожные, зрительные, слуховые, обонятельные), интероцептивные (с рецепторов внутренних органов) и проприоцептивные (с рецепторов мышц, сухожилий, суставов)

По эффекторам: соматические, или двигательные, (рефлексы скелетных мышц), например флексорные, экстензорные, локомоторные, статокинетические и др.; вегетативные внутренних органов — пищеварительные, сердечно-сосудистые, выделительные, секреторные и др.

По биологической значимости: оборонительные, или защитные, пищеварительные, половые, ориентировочные.

По степени сложности нейронной организации рефлекторных дуг различают моносинаптические, дуги которых состоят из афферентного и эфферентного нейронов (например, коленный), и полисинаптические, дуги которых содержат также 1 или несколько промежуточных нейронов и имеют 2 или несколько синаптических переключений (например, флексорный).

По характеру влияний на деятельность эффектора: возбудительные — вызывающими и усиливающими (облегчающими) его деятельность, тормозные — ослабляющими и подавляющими её (например, рефлекторное учащение сердечного ритма симпатическим нервом и урежение его или остановка сердца — блуждающим).

По анатомическому расположению центральной части рефлекторных дуг различают спинальные рефлексы и рефлексы головного мозга. В осуществлении спинальных рефлексов участвуют нейроны, расположенные в спинном мозге. Пример простейшего спинального рефлекса — отдергивание руки от острой булавки. Рефлексы головного мозга осуществляются при участии нейронов головного мозга. Среди них различают бульбарные, осуществляемые при участии нейронов продолговатого мозга; мезэнцефальные — с участием нейронов среднего мозга; кортикальные — с участием нейронов коры больших полушарий головного мозга.

[править] По типу образования [править] Безусловные

Безусловные рефлексы — наследственно передаваемые (врожденные) реакции организма, присущие всему виду. Выполняют защитную функцию, а также функцию поддержания гомеостаза (приспособления к условиям окружающей среды) .

Безусловные рефлексы — это наследуемая, неизменная реакция организма на внешние и внутренние сигналы, независимо от условий возникновения и протекания реакций. Безусловные рефлексы обеспечивают приспособление организма к неизменным условиям среды. Основные типы безусловных рефлексов: пищевые, защитные, ориентировочные, половые.

Примером защитного рефлекса является рефлекторное отдергивание руки от горячего объекта. Гомеостаз поддерживается, например, рефлекторным учащением дыхания при избытке углекислого газа в крови. Практически каждая часть тела и каждый орган участвует в рефлекторных реакциях.

Простейшие нейронные сети, или дуги (по выражению Шеррингтона), участвующие в безусловных рефлексах, замыкаются в сегментарном аппарате спинного мозга, но могут замыкаться и выше (например, в подкорковых ганглиях или в коре). Другие отделы нервной системы также участвуют в рефлексах: ствол мозга, мозжечок, кора больших полушарий.

Дуги безусловных рефлексов формируются к моменту рождения и сохраняются в течение всей жизни. Однако они могут изменяться под влиянием болезни. Многие безусловные рефлексы проявляются лишь в определенном возрасте; так, свойственный новорожденным хватательный рефлекс угасает в возрасте 3—4 месяцев.

Различают моносинаптические (включающие передачу импульсов к командному нейрону через одну синаптическую передачу) и полисинаптические (включающие передачу импульсов через цепочки нейронов) рефлексы.

[править] Нейронная организация простейшего рефлекса

Простейшим рефлексом позвоночных считается моносинаптический. Если дуга спинального рефлекса образована двумя нейронами, то первый из них представлен клеткой спинномозгового ганглия, а второй — двигательной клеткой (мотонейроном) переднего рога спинного мозга. Длинный дендрит спинномозгового ганглия идёт на периферию, образуя чувствительное волокно какого-либо нервного ствола, и заканчивается рецептором. Аксон нейрона спинномозгового ганглия входит в состав заднего корешка спинного мозга, доходит до мотонейрона переднего рога и посредством синапса соединяется с телом нейрона или одним из его дендритов. Аксон мотонейрона переднего рога входит в состав переднего корешка, затем соответствующего двигательного нерва и заканчивается двигательной бляшкой в мышце.

Чистых моносинаптических рефлексов не существует. Даже коленный рефлекс, являющийся классическим примером моносинаптического рефлекса, является полисинаптическим, так как чувствительный нейрон не только переключается на мотонейрон мышцы-разгибателя, но и отдает аксонную коллатераль, переключающуюся на вставочный тормозной нейрон мышцы-антагониста, сгибателя.

[править] Условные

Основная статья: Условные рефлексы

Условные рефлексы возникают в ходе индивидуального развития и накопления новых навыков. Выработка новых временных связей между нейронами зависит от условий внешней среды. Условные рефлексы формируются на базе безусловных при участии высших отделов мозга.

Разработка учения об условных рефлексах связана в первую очередь с именем И. П. Павлова. Он показал, что новый стимул может начать рефлекторную реакцию, если он некоторое время предъявляется вместе с безусловным стимулом. Например, если собаке дать понюхать мясо, то у неё выделяется желудочный сок (это безусловный рефлекс). Если же одновременно с мясом звенеть звоночком, то нервная система собаки ассоциирует этот звук с пищей, и желудочный сок будет выделяться в ответ на звоночек, даже если мясо не предъявлено. Условные рефлексы лежат в основе приобретенного поведения. Это наиболее простые программы. Окружающий мир постоянно меняется, поэтому в нём могут успешно жить лишь те, кто быстро и целесообразно отвечает на эти изменения. По мере приобретения жизненного опыта в коре полушарий складывается система условнорефлекторных связей. Такую систему называют динамическим стереотипом. Он лежит в основе многих привычек и навыков. Например, научившись кататься на коньках, велосипеде, мы впоследствии уже не думаем о том, как нам двигаться, чтобы не упасть.

[править] Значение учения о рефлексах

Учение о рефлексах дало очень многое для понимания самой сущности нервной деятельности. Однако сам рефлекторный принцип не мог объяснить многие формы целенаправленного поведения. В настоящее время понятие о рефлекторных механизмах дополнено представлением о роли потребностей в организации поведения, стало общепринятым представление о том, что поведение животных организмов, в том числе и человека, носит активный характер и определяется не столько возникающими раздражениями, сколько планами и намерениями, возникающими под влиянием определённых потребностей. Эти новые представления получили своё выражение в физиологических концепциях «функциональной системы» П. К. Анохина или «физиологической активности» Н. А. Бернштейна. Сущность этих концепций сводится к тому, что мозг может не только адекватно отвечать на внешние раздражения, но и предвидеть будущее, активно строить планы своего поведения и реализовать их в действии. Представления об «акцепторе действия», или «модели потребного будущего», позволяют говорить об «опережении действительности».

Как только возбуждение от рецептора через центральную нервную систему дойдет до рабочего органа, он совершит действие. Ребенок, увидя игрушку, протягивает к ней руку. Это рефлекс. Ребенок взял игрушку — рефлекс осуществился, закончился. В этом выражение прямой связи — нервные импульсы идут из центральной нервной системы в рабочий орган:

рецептор -> центростремительный нейрон -> центральная нервная система -> действие

Такое представление о линейной рефлекторной дуге не учитывает результата произведенного действия. Для организма важен результат, а не только движение, выполненное для его достижения. Поэтому существует и обратная связь — импульсы, идущие от рецепторов рабочего органа в центральную нервную систему. Они возникают в рецепторах, воспринимающих результат действия. О том, что существует обратная связь, свидетельствуют многие факты.

Известно, что и при закрытых глазах человек чувствует сокращение своей мускулатуры. Это результат обратной связи мышц с центральной нервной системой.

Благодаря обратной связи осуществляется самоконтроль. Нервная система контролирует результаты рефлекторной деятельности органов. Если действие совершается правильно, т. е. достигается нужный результат, рефлекс заканчивается. В нашем примере —это схватывание игрушки. Если же ребенок не дотянулся до игрушки, то он будет продолжать попытки. Следовательно, отсутствие правильного результата приводит к тому, что рефлекс не заканчивается. Попытки повторяются до достижения нужного эффекта.

Отсюда следует вывод: последним звеном любого peфлекса является обратная связь. Без нее ни человек ни животное не могли бы приспособиться к вечно изменяющимся условиям окружающей среды. Рефлекторная дуга является рефлекторным кольцом. Это кольцо замыкается обратной связью.

ПРИНЦИП КОЛЬЦА РЕФЛЕКТОРНОГО — схема непосредственно вытекает из принципа кольца рефлекторного. В упрощенном варианте схемы имеется моторный центр, из коего поступают эффекторные команды в мышцу (имеется в виду и рабочая точка движущегося органа). От рабочей точки идут сигналы связи обратной — чувствительные, или афферентные сигналы — в сенсорный центр. В системе нервной центральной поступившая информация перерабатывается — перешифруется на моторные сигналы коррекции, кои снова поступают в мышцу. Процесс управления замыкается в кольцо. Схема понятнее при рассмотрении ее во времени. Пусть сказанное относится к моменту 1; новые эффекторные сигналы приводят к перемещению рабочей точки по заданной траектории. Классическая схема дуги рефлекторной (-> принцип дуги рефлекторной) — частный, вырожденный случай кольца: по такой схеме совершаются жестко запрограммированные, элементарные кратковременные акты, не требующие коррекции. Афферентация обратная в них теряет значение, определяющая роль принадлежит внешнему пусковому сигналу. Но для большинства движений необходимо кольцо рефлекторное. Более поздний вариант схемы детализован нее и позволяет полнее представить процесс управления двигательными актами. Здесь имеются моторные выходы — эффектор, сенсорные входы — рецептор, рабочая точка или объект (если речь идет о предметном действии) и блок перешифровок. Новы несколько центральных блоков — программа, прибор задающий и прибор сличения. Кольцо функционирует так. В программе записаны последовательные этапы сложного движения. В каждый момент отрабатывается какой-то частный этап (элемент) и соответственная частная программа спускается в прибор задающий. Из прибора задающего сигналы поступают на прибор сличения. На тот же блок от рецептора приходят сигналы связи обратной. В приборе сличения эти сигналы сравниваются, и на выходе получаются сигналы рассогласования между требуемым и фактическим положением. Они попадают в блок перешифровки, откуда выходят сигналы коррекции и через промежуточные центральные инстанции — регулятор — попадают на эффектор. При рассмотрении в динамике оказывается, что сигналы из блока программы опережают сигналы связи обратной. С этим опережением связаны, например, некие виды описок и оговорок. З. Фрейд рассмотрел один их вид — тот, что определяется скрытыми мотивами и намерениями. Но описки и оговорки могут возникать по иной причине — из-за преждевременного вторжения сигналов программы. Обычно этому способствуют утомление, волнение или спешка. Эта функциональная несимметричность имеет важный аспект: «активные» сигналы обеспечивают существенные параметры движения, а «реактивные» — несущественные, технические детали движения. Пусть гимнаст работает на кольцах. Вся комбинация движений содержится в его двигательной программе; соответственно ей нужно сделать и стойку на руках. Из программы подается в прибор задающий соответственный приказ, и в нем формируются сигналы, идущие на прибор сличения, где они будут сличаться с афферентными сигналами. Значит, сами они должны быть сенсорно-перцептивной природы — являть собой образ движения. Такой образ обеспечивается прежде всего сигналами проприоцептивными и зрительными; это — «картина» стойки: и ее общего вида, и ее двигательно-технического состава. В прибор сличения поступают и образ движения, и информация от всех рецепторов о выполненном движении. Пусть, выходя на стойку, гимнаст сделал слишком сильный мах и его стало клонить назад — есть опасность опрокинуться. Тогда с прибора сличения поступают на блок пёрешифровки сигналы об излишней тяге назад; они сообщают, что нужно послать сигналы коррекции, выправляющие положение. Такие сигналы поступают, происходит поправка. В следующем цикле кольца сигналы снова сличаются. Может оказаться, что имеет место идеальный случай, означающий, что данный элемент выполнен и можно переходить к выполнению следующего пункта программы. По ходу движения случаются такие ситуации, когда экономичнее не корректировать текущее движение, а перестроить его и пустить по другому руслу — изменить его частную программу. Тогда соответственное решение принимается в микроинтервалы времени, и в этом проявляется двигательная находчивость организма. Т.о., может происходить не только спокойный «спуск» частных программ в задающее устройстве но и экстренная перестройка их.

В основе деятельности всех без исключения отделов центральной нервной системы, включая и ее высший отдел кору больших полушарий головного мозга, лежит рефлекс. Рефлексом называют возникновение, изменение или прекращение функциональной активности органов, тканей или целостного организма, осуществляемое при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов организма.

В переводе с латинского rexlexus - повернутый назад, отраженный.

Рефлекторная дуга - совокупность образований, необходимых для осуществления рефлекса. Любая рефлекторная дуга начинается с раздражения чувствительных нервных окончаний - рецепторов, в которых возникает возбуждение. Затем оно передается по афферентным волокнам (афферентное звено) в цнс (центральное звено), где переключается на эфферентные нейроны (эфферентное звено), наконец, по эфферентным нервным волокнам возбуждение достигает эффекторов (например, мышца, железа), где заканчивается действием (сокращением мышцы, секрецией железы). Таким образом, дуга простого рефлекса состоит из следующих компонентов: 1) рецепторов; 2) чувствительного (афферентного, центростремительного) нейрона (рецепторы являются окончаниями одного из его отростков); 3) промежуточного нейрона (вставочного); 4) эфферентного (центробежного) нейрона; 5) эффектора.

Для осуществления рефлекса необходима целостность всех компонентов рефлекторной дуги.

Возбуждение с одних нервных клеток на другие передается через синапсы.

В рефлекторной дуге возбуждение проводится всегда в одном направлении, что обусловлено односторонним проведением возбуждения в синапсах. Различают моносинаптическую или двухнейронную рефлекторную дугу (простая) и полисинаптическую или трех-, четырех и т.д. нейронную рефлекторную дугу (сложная). Рефлекторная дуга местного рефлекса замыкается без участия цнс. Рефлекторная дуга аксон рефлекса не содержит синапсов.

Моносинаптическая (двухнейронная) дуга состоит из одного синапса, через который возбуждение от афферентного нейрона передается на эфферентный нейрон.

Полисинаптическая рефлекторная дуга состоит из двух и более синапсов, возбуждение от афферентного нейрона передается на эфферентный нейрон через один или несколько вставочных нейронов.

В организме животных существуют рефлекторные дуги, в которых имеется несколько афферентных нейронов, соединенных с одним или несколькими вставочными. Полисинаптические рефлекторные дуги могут быть очень сложными.

Скорость проведения возбуждения по рефлекторной дуге всегда меньше по сравнению со скоростью проведения возбуждения по нервным волокнам.

Промежуток времени от момента раздражения рецепторов до ответной реакции исполнительного органа называется временем рефлекса. Чем больше нейронов, а следовательно и числа синапсов в центральном звене рефлекторной дуги, тем продолжительнее время рефлекса. Время рефлекса зависит от структурно-функциональных особенностей нервных волокон, которые обладают разной скоростью проведения возбуждения (глава XIII).

Раздражение в рефлексе воспринимается рецептором.

Существует несколько видов рецепторов: экстерорецепторы (наружные, в коже), интерорецепторы (внутренние органы) и проприоорецепторы - в мышцах, суставах, сухожилиях.

Каждый рефлекс имеет свое рецептивное поле, т.е. определенную область ткани, органа, где располагаются рецепторы и рефлексогенную зону, т.е. координирующий аппарат в ЦНС. Простого или местного рефлекса нет, его не существует. Рефлекс всегда сложен, т.к. при раздражении в ЦНС захватывается большая рефлексогенная зона. Например, если раздражаются болевые рецепторы кожи, возникшее в них возбуждение доходит не только в центры спинного мозга, но и до нервных центров ядер ствола головного мозга и до коры больших полушарий. Именно поэтому не только осуществляется защитная реакция устранения от раздражителя, вызвавшего боль, но и возникает ощущение боли, сопровождающееся вегетативными реакциями (изменение частоты и глубины дыхания, частоты пульса, сосудистого тонуса и др.).

Степень распространения возбуждения по нейронам зависит от силы раздражителя, продолжительности его действия и физиологического состояния организма.

Рефлекторное кольцо (рефлекторный круг, обратная афферентация). Под понятием рефлекторное кольцо (обратная афферентация, обратная связь) подразумевают совокупность образований для осуществления рефлекса и передачи информации о характере и силе рефлекторного действия в ЦНС.

Рефлекторное кольцо включает в себя рефлекторную дугу и обратную афферентацию от эффекторного органа в центральную нервную систему (например, о степени укорочения мышцы при ее рефлекторном сокращении). Понятие о рефлекторном кольце является дальнейшим развитием представлений о рефлекторной дуге. |

|

|

Скачать 154.26 Kb.

Скачать 154.26 Kb.