Решение Определим физические параметры смеси (рабочей жидкости)

Скачать 166.81 Kb. Скачать 166.81 Kb.

|

|

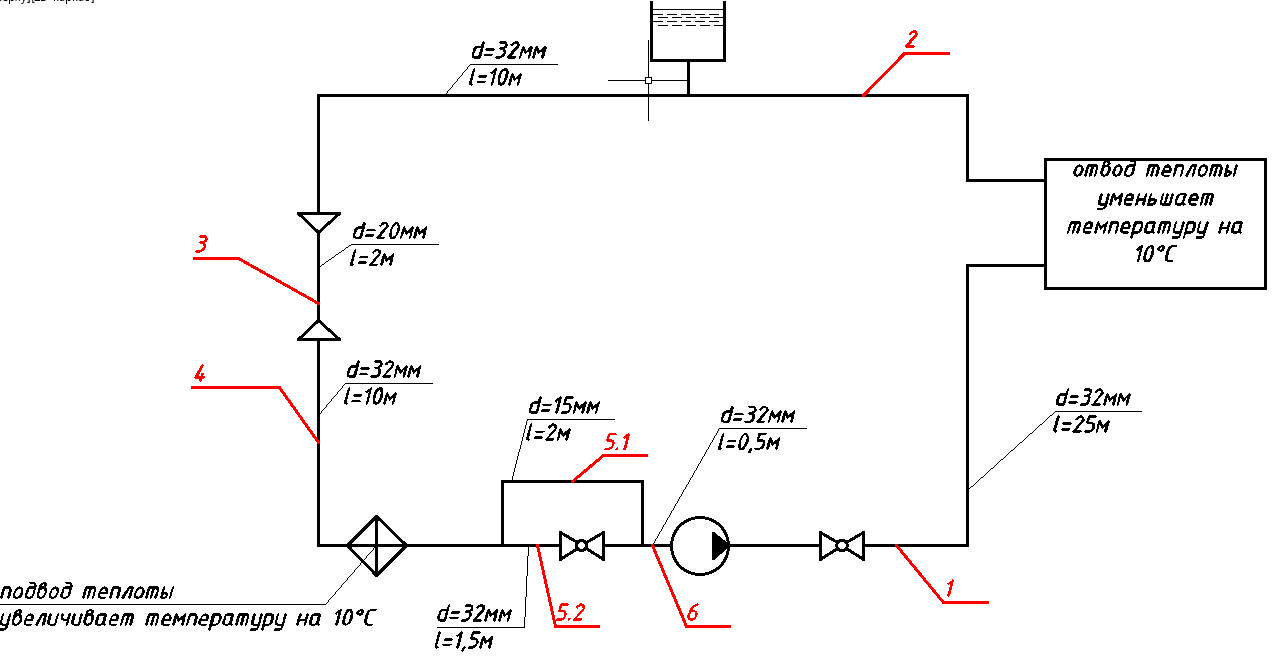

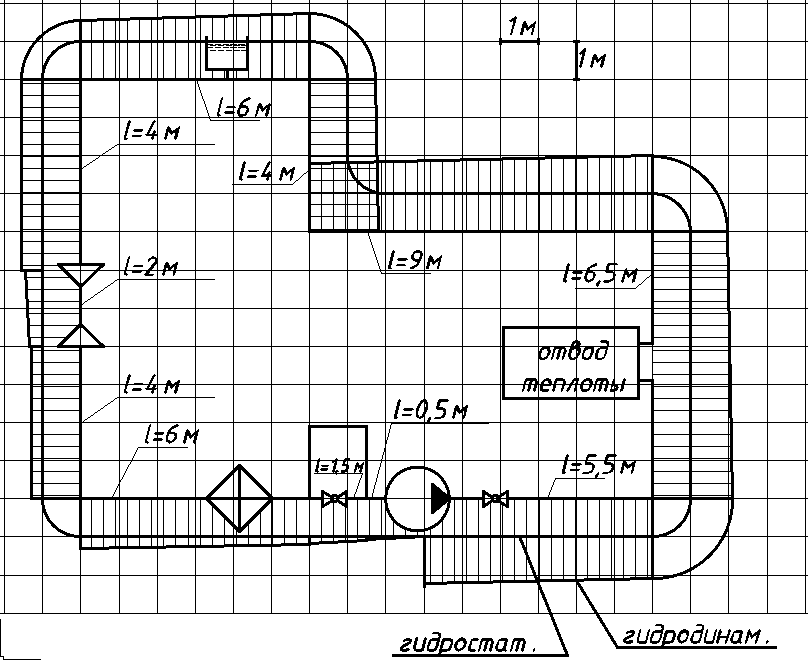

В рамках домашнего задания необходимо определить массовый расход жидкости в каждом участке сети и построить эпюру гидродинамического и гидростатического давления. Исходные данные: Рабочая жидкость: состоит из воды (В), этиленгликоля (ЭГ) и пропиленгликоля (ПГ) в пропорции В/ЭГ /ПГ = 90/5/5 соответственно. Исходная температура жидкости: 50 °С. Развиваемый напор насосом составляет: 1,1 м вод.ст. Вариант системы: 1 Решение 1.Определим физические параметры смеси (рабочей жидкости). Нас будут интересовать только 2 температуры: 50 0С (основная температура и после прохождения аппарата подвода теплоты), 40 0С (после прохождения аппарата отвода теплоты). Плотность воды при температуре 50 0С - ρв = 988,0 кг/м3 60 0С - ρв = 983,2 кг/м3 [1] Плотность этиленгликоля при 500С - ρЭГ = 1093 кг/м3 600С - ρЭГ = 1085 кг/м3 [2, с. 351] Плотность пропиленгликоля, согласно [2, с.175], изменяется на величину 0,73кг/м3с изменением на 10С в диапазоне температур 20-400С. Плотность пропиленгликоля при 400С ρПГ=1021,7 кг/м3 [2, с.175, табл.55]. Плотность пропиленгликоля при 50 0С - ρПГ = 1021,7 – 0,73*10=1014,4 кг/м3 60 0С - ρПГ = 1021,7 – 0,73*20=1007,1 кг/м3 Рассчитываем плотность смеси: При 500С: ρ = 0,85∙ρв + 0,10∙ρЭГ + 0,05∙ρПГ = 0,85∙988,0 +0,10∙1093 +0,05∙1014,4= 999,8 кг/м3 При 600С: ρ = 0,85∙ρв + 0,10∙ρЭГ + 0,05∙ρПГ = 0,85∙983,2,0 +0,10∙1085 +0,05∙1007,1= 994,6 кг/м3 Плотность смеси линейно зависит от содержания компонентов (это очевидно) и потому ее можно рассчитывать по вышеприведенным формулам. С вязкостью дело обстоит сложнее. Дело в том, что вязкость водных растворов ЭГ и ПГ зависит от концентрации растворенного вещества нелинейно: зависимость в области малых концентраций слабее и усиливается по мере роста концентрации растворенного вещества. Это четко видно, если проанализировать данные [3,4]. Получается что-то типа экспоненциальной или квадратичной зависимости. Вязкость воды найдем по [1]: - при 500С μ = 0,549∙10-3 Па*с , ν = 0,556 ∙10-6 м2/с - при 600С μ = 0,470∙10-3 Па*с , ν = 0,478 ∙10-6 м2/с Вязкость пропиленгликоля найдем интерполяцией по данным [2, табл.59]: - при 500С - μ(вода+5%ПГ) = 0,657∙10-3 Па*с , тогда ν = 0,647∙10-6 м2/с - при 600С - μ(вода+5%ПГ) = 0,657∙10-3 Па*с , тогда ν = 0,546∙10-6 м2/с Кинематическую вязкость этиленгликоля найдем интерполяцией по [3]: - при 500С ν(вода+10%ЭГ) = 0,571∙10-6 м2/с - при 600С ν(вода+10%ЭГ) = 0,500∙10-6 м2/с Вязкость рабочей жидкости ν заданного в условии состава (85% воды +10% ЭГ + 5% ПГ) определяем как: ν = [ν(вода+10%ЭГ) + ν(вода+5%ПГ)]/2 В результате получаем для 500С - ν = 0,609∙10-6 м2/с для 600С - ν = 0,523∙10-6 м2/с Вносим результаты расчета в таблицу. Таблица1 - Физические параметры рабочей жидкости (В/ЭГ/ПГ = 85/10/5)

2. Определим параметры трубопровода. Так как не задана высота установки расширительного бака, принимаем ее равной 1,0 м. Так как не заданы вентили, принимаем, что вентили прямоточные, полностью открытые, коэффициент сопротивления: для диаметра 32мм  Так как не задан аппарат передачи теплоты (увеличение температуры), потерями напора на нём пренебрегаем. Так как не задан аппарат отвода теплоты (уменьшение температуры), потерями напора на нём пренебрегаем. Принимаем, что в системе используются новые стальные трубы с шероховатостью Δ = 0,1 мм. Так как не оговорен переход с 32 на 20 мм, принимаем, что это внезапное сужение расширение потока, а переход с 20 на 32 мм – внезапное расширение потока. Коэффициент сопротивления от внезапного расширения потока с 20 на 32 мм:  Коэффициент сопротивления от внезапного сужения потока с 32 на 20 мм:   где w1, w2-площадь широкого и узкого сечения трубы соответственно.   Остальными местными сопротивлениями пренебрегаем, так как не заданы их параметры. На участке 1 местным сопротивлением является насос. Коэффициент сопротивления от входа и выхода потока в насос принимаем равным ζН = 2,5. Задаваясь значениями массового расхода рабочей жидкости (смеси воды, и пропиленгликоля), рассчитываем характеристику трубопровода, для чего разбиваем трубопровод на участки: последовательные и параллельные. На каждом последовательном участке Определяем объемный расход Рассчитываем потери напора на каждом участке по следующему алгоритму: - рассчитываем скорость  - число Рейнольдса  Определяемся с зоной трения. Границы зоны смешанного трения  Для числа Рейнольдса больше верхней границы поток турбулентный в области квадратичного трения (или, что тоже, автомодельная область) Коэффициент гидравлического трения рассчитывается по формуле Для числа Рейнольдса меньше верхней границы коэффициент рассчитывается по формуле:  Для зоны гладкого трения (меньше нижней границы )  Рассчитываем потери напора по формуле  На каждом параллельном участке: Задаемся коэффициентом распределения потока ε. По ранее обозначенному алгоритму рассчитываем потери напора на каждой ветви. Так как участок параллельный, потери напора на каждой ветви одинаковы. Изменением коэффициента распределения потока добиваемся равенства потерь напора на каждой ветви. На участке с понижением температуры на 10 градусов Так как в задании не указан характер изменения температуры на остальных участках, принимаем, что понижение температуры до 500С имеет место только для участков 2,3,4. При этом следует учитывать изменение параметров рабочей жидкости (см. табл. 1). На участке с повышением температуры на 10 градусов Так как в задании не указан характер изменения температуры на остальных участках, принимаем, что повышение температуры до 600С имеет место только для участков 5,6,7. При этом следует учитывать изменение параметров рабочей жидкости (см. табл. 1). Суммируем потери напора на каждом участке (на параллельных участках учитываются потери на одной из ветвей)  ,м ,м Располагаемый напор Нрасп = Нн = 1,3 м. Расчет представлен в таблице 2. Таблица 2 – Гидравлический расчет сети

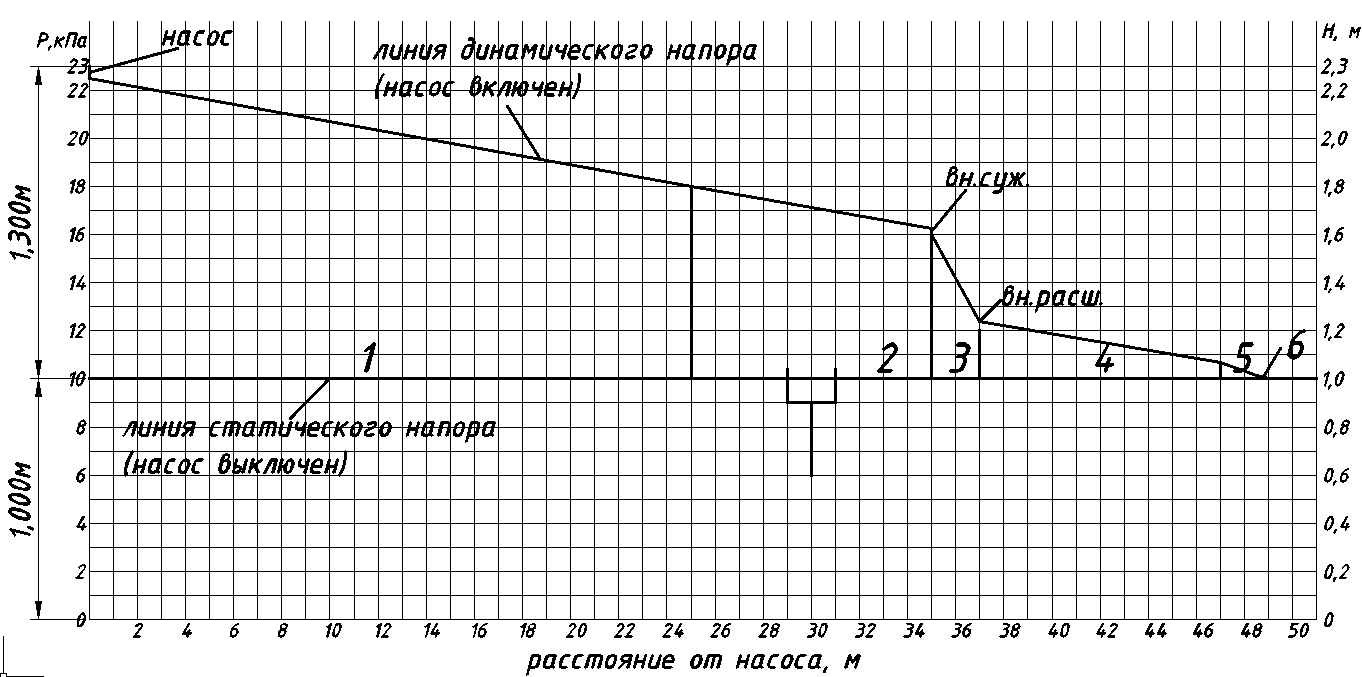

Строим характеристику трубопровода и располагаемого напора. На пресечении характеристик трубопровода и располагаемого напора (напора насоса) определяем рабочую точку и снимаем значение массового расхода.

Рабочую точку приблизительно определяем графически: G = 0.48 кг/с. Далее описываем аналитически полиномом второй степени (квадратичная зависимость) кривую характеристики трубопровода. После этого, варьируя значения G в окрестности 0,48 кг/с с шагом 0,000001, получаем точное значение G. При значении G = 0, 485045 кг/с H = 1,300019 м. Строим график статического и динамического напора.

P.S. Построение эпюры давления непосредственно на трубопроводе не представляется возможным, поскольку четко не известны все размеры трубопровода (длины до поворотов и после). И, строго говоря, это и не требуется в условии.

1. Избыточное давление в точке 1 равно столбу жидкости находящегосямежду поверхностьюводы вёмкостии точкой 1: p3=ρgh=965·9,81·0,5=4733Па. 2. РазберемуравнениеБернуллидлядавлениямеждуточками1и2.В данном случае плотность жидкости не изменяется ρ1 = ρ2 = ρ. Отметка высоты расположения точек 1 и 2 одинакова, поэтому h1 = h2 = h. Давление p0,1 и p0,2 есть атмосферное давление, которое передается во все точки системы, и так как мы определяем избыточное давление, то приравниваем эти величины к нулю. Избыточное давление в точке 2 будет равно:  = =  - -  - -  + + + +  - - = =  - -  . .Изполученногоравенствавидно,чтоизменениеизбыточногодавлениядля двух точек (сечений) находящихся на одном уровне равно потере давленияпотокамеждуэтимиточками. Такимобразом,избыточноедавлениевточке2составит:  = =  - -  = 4 733 – 400 = 4 333 Па. = 4 733 – 400 = 4 333 Па.3. СогласноуравнениюБернулли,падениедавлениямеждусечениямипотока2и3для вязкой жидкостисоставит:  - - = =  + +  + +  - -  + +  + +  + +  В данном случае плотность жидкости не изменяется ρ2 = ρ3 = ρ. Отметкавысотырасположенияточек2и3составляет 12 м.Давлениеp0,2и p0,3 есть атмосферное давление, которое передается во все точки системы, итак как мы определяем избыточное давление, то приравниваем эти величины кнулю. Исходяизданныхрассужденийизбыточноедавлениевточке2будетравно:  = =  - -  - -  + + - -  - - = =  + +  - -  . .Из полученного уравнения видно, что изменение давления в точках потока с различными координатами по высоте зависит от потери давления между сечениями и разности высот между точками. Таким образом, величина избыточного давление в точке 3 составит:  = =  + +  - -  = 4 333 + 965·9,81·14 – 800 = 136 066 Па. = 4 333 + 965·9,81·14 – 800 = 136 066 Па.4. В точке 4, непосредственнопереднасосом,образуетсявакуумноедавление pвак, поэтому величина p0,4, без учета атмосферного давления, будетравнаотрицательномузначениюpвак.Сучетоманалогичныхрассуждений,предлагаемыхвпункте2,получимформулудляопределенияизбыточногодавлениявточке6переднасосом:  = =  + + - - = =  +(- +(- ) - ) - = 136 466 – 1000 - 400 = 135 066 Па. = 136 466 – 1000 - 400 = 135 066 Па.5. Вточке4,непосредственнопосленасоса,создаетсядополнительноедавление равное pвых, и, следовательно, избыточное давление в точке 4 посленасосаравно:  = =  + +  =135 066 + 1100 = 136 166 Па. =135 066 + 1100 = 136 166 Па. 6. Определяемизбыточноедавлениевточках4 и5:  = =  - -  = 136 166 – 400 = 135 766 Па. = 136 166 – 400 = 135 766 Па.7. Определяемизбыточноедавлениевточках5 и6:  = =  - -  - -  = 135 766 - 965·9,81·14 – 800 = 2 433 Па. = 135 766 - 965·9,81·14 – 800 = 2 433 Па.По результатам расчета строим график избыточного давления в системе. Видно,чтомаксимальноеизбыточноедавлениевсистемебудетнаблюдатьсявточке3навыходеизнасоса.Величинамаксимальногоизбыточного давлениявсистемесоставит136 466Па,или 136,5кПа. Ответ:136 466 Па. Максимальное гидростатическое давление будет наблюдаться в самой нижней точке системы, так как в ней будет наблюдаться самое высокое давление столба жидкости. В такой системе, за отсчётную плоскость берётся поверхность уровня в которой известно давление. Такой поверхностью будет являться открытая поверхность жидкости в ёмкости, на которую оказывается давление p0 = pатм. Таким образом, давление в нижней точке системы (плоскость 1-1) согласно основному уравнению гидростатики, составит:  = =  h1-1 + h1-1 +  При температуре 50°С, плотность воды составляет 988,0 кг/м3.  = =  + 136 466 = 277 004 Па = 277,0 кПа + 136 466 = 277 004 Па = 277,0 кПаДавление в плоскости 2-2 составит:  = =  + 136 466 = 141 312 Па = 141,3 кПа + 136 466 = 141 312 Па = 141,3 кПаОтвет: 277,0 кПа. По результатам расчета построена эпюра давления в гидравлическом контуре. Список источников: 1. http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidkostej/voda-i-rastvory/teploprovodnost-i-plotnost-vody-tep 2. Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена. Под общей ред. О.Н. Дымента. М., «Химия», 1976 3. https://dpva.ru/Guide/GuideMedias/Antifreeze/MEGwaterProperties/ 4. https://www.chem21.info/tabs/46081/ 5. http://himtermo.ru/teplonositeli/teplofiz_svoystva_vod_rastv_propylen/ 6. http://www.highexpert.ru/content/liquids/eg_gl.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||