История русско-японской войны. Русско-японская война. РусскоЯпонская война

Скачать 122.25 Kb. Скачать 122.25 Kb.

|

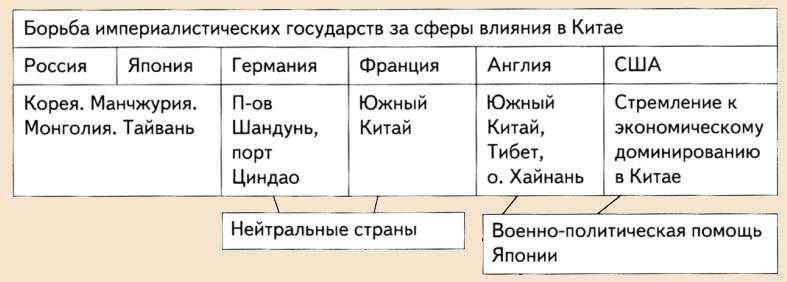

ОглавлениеВведение 3 1.Причины и характер войны 4 1.2.Соотношение сил 9 2.Ход войны 11 3.Итоги войны 18 3.1. Позиции мировых держав в период войны 19 Заключение 20 Список использованной литературы: 21 ВведениеВступая в войну с Российской империей, Япония преследовала сразу несколько геополитических целей, главными из которых, конечно, были получение чрезвычайных прав на Корейский полуостров, который тогда находился в сфере влияния России. 1895 по инициативе Петербурга Германия, Франция и Россия, заставили Японию пересмотреть навязанный Китая Симоносекский договор и вернуть Китаю Ляодунский полуостров. Японское правительство был чрезвычайно раздражен этим актом и начал готовиться к реваншу. В 1897 г. Россия присоединилась к империалистическому разделу Китая, получив в аренду сроком на 25 лет Квантунской полуостров с городом Порт-Артур и добившись согласия Пекина на строительство железной дороги, которая должна соединить Порт-Артур с Китайской Восточной железной. Порт-Артур, который стал местом базирования главных сил русского флота, имел чрезвычайно важное положение на Желтом море: отсюда флот мог постоянно держать под ударом Корейский и Печилийский залив, то есть важнейшие морские пути японских армий в случае их высадки в Маньчжурии. Принимая участие в подавлении "боксерского восстания" в Китае, русские войска заняли всю Маньчжурию до Ляодунского полуострова. Из всех вышеприведенных фактов четко прослеживается, что именно активная Российская экспансия в этом регионе спровоцировала Японию, которая рассматривала эти территории, как сферу своего влияния. Причины и характер войны На рубеже XIX-XX вв. активизируется захватническая политика на Дальнем Востоке Англии, Франции, Германии, США, Японии. Объектом их устремлений стал Китай, Корея, Маньчжурия. Россия тоже усилила в этом районе свою активность, и «дальневосточная политика» приобрела в то время главенствующее направление в ее внешнеполитическом курсе. Здесь Россия столкнулась с быстро развивающейся милитаристской Японией. Японские милитаристские круги, взявшие верх в политическом руководстве страны, выдвинули идею воздания «Великой Японии», в состав которой должны были войти Полинезия, Зондский архипелаг, Австралия, Сиам, восточное побережье Китая, Монголия, Маньчжурия, Корея, русские владения - Приморье, Сахалин, даже Забайкалье и Камчатка. [3] В 1894–1895 гг. в захватнических целях Япония провела войну с Китаем. Эта война отдала в руки японцев Ляодунский полуостров и Порт-Артур. Однако такое усиление Японии не входило в планы европейских держав, особенно России, которая опасалась распространения японского влияния в Манчжурии. Под предлогом «защиты» Китая от угрозы со стороны Ляодунского полуострова и обеспечения «независимости» Кореи русская дипломатия сумела добиться совместного с Германией и Францией вмешательства в Симоносекский договор и заставить Японию отказаться от завоеваний в Азии. Япония и русский царизм обнаружили исключительное упорство в борьбе за влияние в Корее, которая являлась одним из центров сосредоточения интересов капиталистических держав и главным образом Японии, для которой Корея могла служить плацдармом для дальнейшего вторжения на азиатский материк. Еще в 1876 г. Китай вынужден был согласиться на заключение подвассальной Кореей самостоятельного договора с Японией, а через несколько лет, когда Япония начала пускать глубокие корни в Корее, китайское правительство не возражало против заключения Кореей договоров с Англией, Россией, Германией, Италией и США, пытаясь этим ослабить влияние Японии в Корее, где число японских переселенцев к 1904 г. достигло 30 000 человек. По Симоносекскому договору Корея была признана «независимой», однако иностранный капитал повел энергичную борьбу за влияние на ее территории. Англия, оттеснив Японию, предложила корейскому правительству своего «финансового советника», который являлся проводником английского влияния в Корее. В 1896 г. русская дипломатия добилась отставки английского советника и выдвинула своего «военно-финансового» советника. В 1897 г. был создан Русско-Корейский банк, что не могло не вызвать нового беспокойства в Японии. [7] Весной 1896 г. на коронацию Николая II прибыл крупный китайский сановник Ли Хунджан - фактический руководитель политики Китая. Ему был преподнесен в качестве "подарка" крупный бриллиант ценой в 1 млн. руб. 22 мая (3 июня) 1896 г. в Москве между Россией и Китаем был заключен секретный договор об оборонительном военном союзе, который вступал в силу при нападении Японии на Китай, Корею или Россию. Заключение договора мотивировалось стремлением не допустить новых захватов Японии китайских территорий. Для того чтобы облегчить доступ русским войскам в наиболее угрожаемые пункты, по тому же договору Китай предоставлял Русско-Китайскому банку концессию на сооружение КВЖД от Читы до Владивостока через Маньчжурию. Концессия была заключена на 80 лет. По истечении этого срока КВЖД передавалась безвозмездно Китаю. Приступив в 1897 г. к постройке железных дорог в Манчжурии, царское правительство под предлогом охраны железнодорожного строительства ввело в Манчжурию свои войска, положив этим самым начало оккупации китайской территории. Строительство КВЖД было завершено в 1903 г. По заключенной 5 марта 1898 г. с Китаем конвенции Россия арендовала у него южную часть Ляодунского полуострова, составившую Квантунскую область площадью в 2,7 тыс. кв. верст. 15 марта 1898 г. русские военные корабли вошли в Порт-Артур, а 15 мая того же года между Россией и Китаем был заключен договор о безвозмездной аренде Порт-Артура сроком на 25 лет и о постройке железнодорожных линий, связывающих Порт-Артур с Дальним и с КВЖД в Харбине. Договор предусматривал предоставление России права держать на арендованной земле свои сухопутные и морские силы, а также возводить укрепления. В 1900 г. началось строительство внутренней (7 км) и внешней (24 км) линий обороны Порт-Артура, которые по утвержденному в тот год проекту предполагалось завершить к 1909 г. Строительство вел лось медленными темпами. К началу войны с Японией из требовавшихся для крепостных сооружений 400 орудий было поставлено менее половины. Также медленно велось и укрепление обороноспособности Владивостока. В 1897 - 1898 гг. Германия и Англия захватили важные стратегические пункты Китая на Желтом море. США провозгласили доктрину "Открытых дверей и равных возможностей" в Китае для всех стран. Начался грабеж Китая империалистическими державами. В 1899 г. в ответ на колониальную экспансию держав в Китае вспыхнуло мощное народное восстание, которое возглавило тайное общество "Ихэтуань". Его так же наименовали "Боксерским восстанием". Восстание охватило северо-восточные провинции Китая и распространилось на Манчжурию. Повстанцы убивали иностранцев, захватывали их имущество, разгромили иностранный квартал в Пекине. [3] Подавление «боксерского восстания» в Китае, закончилось оккупацией Манчжурии русскими войсками. Заключив в конце 1900 г. с растерявшимся правительством Китая соглашение, которое фактически отдавало Манчжурию в руки царского правительства, последнее, под видом установления «порядка», установило в оккупированной стране военно-полицейский режим. Русско-китайское соглашение встретило энергичное сопротивление со стороны Японии, Англии, Германии и США. Особенно сильное впечатление произвело это соглашение в японских капиталистических кругах, которые подняли в печати кампанию против вторжения русских в Манчжурию, требуя от своего правительства решительной борьбы за «независимость» Манчжурии и всячески раздувая при этом шовинистические настроения. [7] К военному столкновению с Россией Японию подталкивали и другие державы, особенно США и Англия. Они предоставили Японии денежные займы в общей сумме 400 млн. долларов на выгодных для нее условиях (впоследствии эти займы в ходе войны с Россией покрыли до половины всех военных расходов Японии), снабжали ее новейшим вооружением и стратегическим сырьем - нефтью, углем и пр. В январе 1902 г. между Японией и Англией был заключен союзный договор, который предусматривал соблюдение Англией нейтралитета, если Японии придется вести войну с какой-либо державой и оказание Англией военной помощи Японии, если ей придется воевать с двумя или более державами. В развязывании военного конфликта между Россией и Японией были заинтересованы и США, надеявшиеся в этом случае на ослабление обеих воюющих сторон и укрепление своих позиций на Тихом океане. Активно подталкивала Россию к войне с Японией Германия, стремившаяся тому, чтобы силы России были оттянуты от ее западных границ на Дальний Восток. В то же время немецкие инструкторы занимались обучением японской армии. В правящих кругах России по вопросам проведения ее дальневосточной политики боролись две группировки. Одну возглавлял министр финансов С.Ю. Витте, другую - влиятельный в придворных кругах действительный статский советник А.М. Безобразов. Группа А.М. Безобразова выступала за применение военных методов утверждения господства России в Корее и Маньчжурии - вплоть до развязывания вооруженного конфликта с Японией, военный потенциал которой ими недооценивался. В 1898 г. лица, входившие в безобразовскую группу приобрели концессию для эксплуатации огромного лесного массива на пограничной между Маньчжурией и Кореей р. Ялу. Под видом "лесорубов" на р.Ялу был отправлен отряд русских солдат. "Безобразовская шайка", как ее называли современники, оказывала большое влияние на Николая II, который в конечном счете склонился на ее сторону. После заключения в 1902 г. англо-японского союза безобразовцы даже предлагали царю немедленно провозгласить присоединение Маньчжурии к России. В мае 1903 г. Безобразов был назначен на должность статс-секретаря Особого комитета по делам Дальнего Востока и фактически стал определять направление российской дальневосточной политики. Победа программы безобразовцев в дальневосточной политике царизма в значительной мере была обусловлена и внутренними процессами в стране. В 1903 г. в стране уже назревал социальный кризис. В правящих кругах России созревало убеждение, что победоносная война с Японией может предотвратить революционный взрыв. Министр внутренних дел В.К. Плеве откровенно заявил: "Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война".[3] 24 января 1904 года Япония разрывает дипломатические отношения с Россией и одновременно начинает военные действия против русских войск, находящихся на территории Китая, со стратегической задачей как можно скорее разбить русские войска до их полного сосредоточения на Дальнем Востоке. Соотношение сил В экономическом и военном отношении Япония была значительно слабее России, но отдалённость дальневосточного театра военных действий от центра России снижала военные возможности последней. После мобилизации японская армия насчитывала свыше 375 тыс. чел. и 1140 полевых орудий; всего за войну японское правительство мобилизовало около 1,2 млн. чел. Японский ВМФ имел в своём составе 7 броненосцев, 8 броненосных крейсеров, 17 лёгких крейсеров, 19 эсминцев, 28 миноносцев, 11 канонерских лодок и др. Россия не была готова к войне на Дальнем Востоке. Располагая кадровой армией в 1,1 млн. чел. и запасом в 3,5 млн. чел., она имела здесь к январю 1904 лишь около 98 тыс. чел.; пограничная стража насчитывала 24 тыс. чел. Эти силы были разбросаны на огромной территории от Читы до Владивостока и от Благовещенска до Порт-Артура. Пропускная способность Сибирской ж.-д. магистрали была очень низкой (вначале лишь 3 пары воинских эшелонов в сутки). За время войны в Маньчжурию было направлено около 1,2 млн. чел. (большая часть в 1905). Русский ВМФ на Дальнем Востоке имел 7 броненосцев, 4 броненосных крейсера, 10 лёгких крейсеров, 2 минных крейсера, 3 миноносцев, 7 канонерских лодок: большинство кораблей базировалось на Порт-Артур, 4 крейсера и 10 миноносцев — на Владивосток. Оборонительные сооружения Порт-Артура (особенно сухопутные) не были закончены. Проводя необеспеченную силами и средствами авантюристическую политику, царское правительство считало Японию слабым противником и позволило застать себя врасплох. Русское командование предполагало, что японская армия не сможет скоро начать наступление на суше. Поэтому перед войсками на Дальнем Востоке ставилась задача сдерживать противника до прибытия крупных сил из центра России (на 7-м мес. войны), затем перейти в наступление, сбросить в море японские войска и высадить десант в Японию. Флот должен был вести борьбу за господство на море и воспрепятствовать высадке японских десантов. Японский стратегический план предусматривал захватить господство на море внезапным нападением и уничтожением портартурской эскадры, затем высадку войск в Корее и Южной Маньчжурии, захват Порт-Артура и разгром главных сил русской армии в районе Ляояна. В дальнейшем предполагалось занять Маньчжурию, Уссурийский и Приморский края.[6] Ход войны За 1903 между обоими государствами велись переговоры, на которых Японская сторона предлагала России осуществить взаимовыгодный обмен: Россия признает Корею сферой интересов Японии, а в обмен получит свободу действий в Маньчжурии. Однако Россия не захотела отказаться от своих корейских амбиций [5, 596]. Японцы решили прервать переговоры. 4 февраля 1904 в присутствии императора Мэйдзи состоялось совещание высших государственных деятелей, на котором было решено начать войну. Против высказался только секретарь Тайного совета Ито Хиробуми, но решение было принято абсолютным большинством голосов. Всего за месяц до того, как многие говорили о близкой и даже неотвратимой войне, Николай II не верил в это. Основной аргумент: "Они не посмеют" [2, 207]. Однако Япония посмела. 5 февраля военно-морской атташе Есида перерезал телеграфную линию севернее Сеула. 6 февраля японский посланник в Петербурге куриного заявил о разрыве дипломатических отношений, но из-за испорченной телеграфную линию российские дипломаты и военные в Корее и Маньчжурии не узнали об этом вовремя. Даже получив это сообщение, наместник на Дальнем Востоке генерал Алексеев не счел нужным сообщить Порт-Артур и запретил публиковать весть в газетах, мотивируя это нежеланием "волновать общество" [5, 598]. -9 февраля российский флот был сначала блокирован, а затем и уничтожен японскими военно-морскими силами в бухте Чимульпо и на внешнем рейде Порт-Артура. Несмотря на множество свидетельств приближения войны, атака застала российский флот врасплох. После поражения русского флота японские войска беспрепятственно начали высадку в Маньчжурии и Корее. За некоторое время до того корейский двор просил Россию прислать в Корею две тысячи солдат. По иронии истории вместо российских солдат прибыли Японские войска. В указе Мейдзи об объявлении войны отмечалось: Россия собирается аннексировать Маньчжурию, хотя она и обещала вывести свои войска оттуда, она представляет собой угрозу для Кореи и для всего Дальнего Востока. В этом заявлении было много справедливого, но это не меняет того факта, что именно Япония первой напала на Россию. Пытаясь обелить себя в глазах мирового сообщества, японское правительство посчитал, что война началась в день заявления о разрыве дипломатических отношений. С этой точки зрения, получается, что атака на Порт-Артур нельзя считать вероломной. Но для справедливости нужно отметить, что формальные правила ведения войны (ее заблаговременное объявление и сообщение нейтральных государств) были приняты только в 1907 г., на Второй мирной конференции в Гааге. Уже 12 февраля российский представитель барон Розен покинул Японию [4, 155]. Это было уже второй раз за последнее десятилетие, когда Япония первой объявила войну. Даже после того, как Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, в российском правительстве мало кто верил в то, что она осмелится напасть на европейскую сверхдержаву. Мнения политиков и военных экспертов с трезвым умом, которые отмечали, что из-за слабости России на Дальнем Востоке, Японии следует пойти на решительные уступки, были проигнорированы. Война началась с ужасных поражений русской армии как на суше, так и на море. После морских сражений в бухте Чимульпо и Цусимском баталии Тихоокеанский морской флот России как организованная сила перестал существовать. На суше война велась японцами не так удачно. Несмотря на определенные успехи в боях под Ляояном (август 1904 г.) и Мукденом (февраль 1905 г.), японская армия понесла значительные потери убитыми и ранеными. Большое влияние на ход войны осуществляла ожесточенная оборона русскими войсками Порт-Артура, примерно половина потерь японской армии приходится на бои за овладение крепостью [8, 142]. 2 января 1905 Порт-Артур капитулировал. Однако, несмотря на все победы, ближайшее будущее представлялось японскому командованию весьма туманным. Оно четко понимало: промышленный, человеческий и ресурсный потенциал России, если оценивать его с точки зрения долгосрочной перспективы, был значительно выше. Государственные деятели Японии, наиболее отличались трезвым умом, с самого начала войны понимали, что страна способна выдержать только один год боевых действий. К длительной войне страна была не готова. Ни материально, ни психологически - японцы не имели исторического опыта ведения длительных войн. Япония первой начала войну, первой она стала искать мира [1, 443]. россия япония маньчжурия корея По просьбе министра иностранных дел Японии Комура Дзютаро в роли инициатора переговоров о мире выступил американский президент Теодор Рузвельт. Готовя почву для своей инициативе, Рузвельт в Берлине делал акцент на русскую опасность, а в Лондоне - на японскую, добавляя, что если бы не позиция США и Англии, то Германия и Франция уже бы вмешались на стороне России. Берлин поддержал его как посредника, боясь претензий на эту роль со стороны Англии и Франции. [7, 450] июня 1905 японское правительство согласилось на переговоры, хотя общественное мнение и встретила это решение штыками. Хотя российские патриоты и требовали войны до победного конца, война не пользовалась популярностью в стране. Было немало случаев массовой сдачи в плен. Россия не выиграла ни одной великой битвы. Революционное движение подтачивал силы империи. Поэтому голоса сторонников скорейшего заключения мира становились все громче и в российской элите. 12 июня Россия ответила на предложение американского президента положительно, но медлила в части практического воплощения в жизнь переговорной идеи. Последним аргументом в пользу скорейшего заключения мира стала оккупация японцами Сахалина. Большинство исследователей считают, что этот шаг Японию подтолкнул Рузвельт, чтобы сделать Россию более склонной к переговорам [5, 618]. Передовые части 13-й дивизии высадились на остров 7 июля. Регулярных войск на Сахалине почти не было, пришлось вооружать каторжан. Несмотря на обещание списывать за каждый месяц участия в обороне год заточки, дружинники казались сотнями. Единого руководства не существовало, изначально ставка была сделана на партизанскую войну. Сахалин был захвачен японскими войсками фактически за несколько дней. Среди защитников острова погибли 800 человек, около 4,5 тысяч оказались в плену. Японская армия потеряли 39 солдат [8, 203]. Мирные переговоры должны были состояться в маленьком американском городе Портсмут. Огромная толпа провожал японскую делегацию во главе с министром иностранных дел Японии бароном Комура ЮТАР Юсамми, в порту Йокогамы. Рядовые японцы были уверены, что ему удастся добиться от России огромных уступок. Но сам Комура знал, что это не так. Уже предвидя реакцию народа на результат предстоящих переговоров, Комура тихо сказал: "Когда я вернусь, эти люди превратятся в мятежную толпу и встретят меня комьями грязи или стрельбой. Поэтому сейчас лучше насладиться их криками "Банзай!". Конференция в Портсмуте началась 9 августа 1905 Переговоры происходили в быстром темпе. Никто не хотел воевать. Обе стороны продемонстрировали склонность к компромиссу. Уровень российской делегации был выше - ее возглавлял статс-секретарь императора и председатель совета министров Российской Империи С.Ю. Витте. Хотя формально перемирие не было объявлено, боевые действия во время переговоров были прекращены [5, 619] С публики мало кто ожидал, что Витте, а вместе с ним и всей России удастся добиться "благоприятного" мира. И только специалисты понимали: так, Япония победила, но она обескровлена не менее России. Поскольку Япония вела преимущественно наступательную войну, ее людские потери были тяжелыми, чем в России (50 тыс. убитых в России и 86 тыс. в Японии). Госпитали были заполнены ранеными и больными. Ряды солдат продолжала косить бери-бери. Четверть японских потерь Порт-Артуром были вызваны именно этой болезнью. В армию стали призывать резервистов уже в следующем году призыва. Всего же за время войны было мобилизовано 1 млн. 125 тыс. человек - 2 процента населения. Солдаты устали, боевой дух падал, в метрополии росли цены и налоги, увеличивался внешний долг. Рузвельт считал выгодным для Америки, чтобы в результате подписания мирного договора ни одна из сторон не получила решающего преимущества. И тогда, после окончания войны, обе страны продолжат противостояние, а американским интересам в Азии не будет угрожать опасность - нет "желтая", ни "славянская" [11, 155]. Победа Японии и так уже нанесла первый удар по американским интересам. Убедившись, что западным государствам можно противостоять, китайцы "осмелели" и начали бойкотировать американские товары. Симпатии американского общества склонялись в пользу России. Даже не столько самой России, как в пользу самого Витте. Комура был низким ростом, болезненным и некрасивым. В Японии он имел прозвище "мышь". Хмурый и закрыт для общения, Комура не воспринимался большинством американцев. Эти впечатления накладывались на антияпонские настроения, которые были достаточно распространены среди простых "американцев". В Америке того времени проживало уже более 100 тыс. японских эмигрантов. Большинство считало, что, соглашаясь на маленькую зарплату, японцы оставляли их без рабочих мест. Профсоюзы требовали выгнать японцев из страны [10, 360]. В этом смысле выбор Америки как места для переговоров оказался, возможно, не самым приятным для японской делегации. Однако антияпонские эмоции не имели никакого влияния на реальный ход переговоров. Простые американцы еще не знали, что Америка уже успела заключить с Японией тайный договор: Рузвельт признал японский протекторат над Кореей, а Япония согласилась на управление Филиппин Америкой. Витте пытался подстроиться под американцев. Он пожимал руки обслуживающему персоналу, говорил любезности журналистам, заигрывал с настроенной против России еврейской общиной и старался не подавать виду, что России нужен мир. Он утверждал, что в этой войне нет победителя, а если нет победителя, то нет и побежденного. Вследствие он "сохранил лицо" и отклонил некоторые из требований Комура. Так Россия отказалась платить контрибуцию. Витте отклонил и требования передать Японии интернированы в нейтральных водах российские военные корабли, что противоречило международному праву. Не согласился он и на сокращение российского военного флота на Тихом океане. Для российского государственного сознания это было неслыханным условием, которое невозможно было выполнить. Однако японские дипломаты прекрасно понимали, что Россия никогда не пойдет на эти условия, и выдвигали их только для того, чтобы потом, отказавшись от них, продемонстрировать гибкость своей позиции [5, 621]. Мирное соглашение между Японией и Россией было подписано 23 августа 1905 г. и состояло из 15 статей. Россия признавала Корею сферой японских интересов при условии, что русские подданные будут пользоваться теми же привилегиями, что и подданные других иностранных государств. Оба государства договорились полностью и одновременно эвакуировать все военные формирования, которые находились в Маньчжурии и вернуть ее под управление Китая. Российское правительство заявило, что он отказывается от особых прав и преференций в Маньчжурии, которые не совместимы с принципом равноправия. Россия уступала в пользу Японии свои права на аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий и территориальных вод, также всеми правами, преимуществами и концессиями, связанными с этой арендой. Россия также отдавала Японии железную дорогу, которая соединяла Чан Чунь и Порт-Артур, а также все угольные копи, принадлежавшие этой дороге. Удалось Комура добиться и территориальной уступки: Япония получила часть уже оккупированного Сахалина. Конечно, Сахалин тогда не имел большого значения, ни геополитического ни экономического, но как еще один символ пространства, расширялся, он был совсем не лишним. Граница была установлена вдоль 50-й параллели. Сахалин официально объявлялся демилитаризованной зоной и оба государства согласились не строить на нем любые военные объекты. Проливы Лаперуза и Татарский были объявлены зоной свободного судоходства. В ноябре 1905 г. было заключено японо-корейский соглашение об установлении протектората над Кореей. Дворец, где проходили переговоры, на всякий случай был окружен японскими солдатами. Текст договора принадлежал Ито Хиробуми. Его считали противником этой войны, но это не помешало ему оказаться в составе тех, кто воспользовался ее плодами с наибольшим успехом [6, 237]. По условиям договора Корея не имела права, без согласия японского МИДа, заключать международные договоры. Ито Хиробуми был назначен на должность генерал-губернатора Кореи. Мечты Тоетоми Хидэеси и Сайго Такамори наконец осуществились: Корея была, наконец наказана за то, что несколько столетий не признавала себя вассалом Японии. Оценивая результаты конференции в целом, следует признать их как для Японии, так и для России достаточно реалистичными - они совпадали с результатами войны. Десять лет назад, после победоносной войны с Китаем, коалиция европейских государств не признала посягательства Японии на роль дальневосточного гегемона. Теперь все было по-другому: они приняли Японию в свой закрытого клуба, который определял судьбу стран и народов. Стремясь к паритету с Западом и буквально завоевав это равенство, Япония сделала еще один решительный шаг в сторону от завещания свои предков, которые жили только интересами своего архипелага. Как показали последующие события жестокого XX века, этот отход от традиционного способа мышления привел страну к катастрофе. Итоги войны Несмотря на победу, Япония была истощена войной, в ней росли антивоенные настроения, Россия была охвачена революцией, и царское правительство стремилось поскорее заключить мир. 18 мая 1905 военное правительство обратилось к президенту США Т. Рузвельту с просьбой о посредничестве в мирных переговорах, которые начались 27 июля (9 августа) в американском городе Портсмуте. 23 августа был подписан Портсмутский мирный договор 1905, по которому Россия признала Корею сферой японского влияния, передала Японии арендные права России на Квантунскую область с Порт-Артуром и южную ветку Китайской Восточной железной дороги, а также южную часть Сахалина. Потери Японии составили 135 тыс. убитыми и умершими от ран и болезней и около 554 тыс. ранеными и больными. Россия затратила на войну 2347 млн. рублей, около 500 млн. рублей было потеряно в виде отошедшего к Японии имущества и потопленных кораблей и судов. Потери России составили 400 тыс. убитыми, ранеными, больными и пленными. Дальневосточная авантюра царизма, приведшая к тяжёлым поражениям, сопровождавшимся большими жертвами, вызвала возмущение народов России и ускорила начало первой буржуазно-демократической Революции 1905—07. [6] Важнейшим итогом Русско-Японской войны было утверждение японского империализма в Корее и Южной Маньчжурии. Уже 17 ноября 1905 Япония навязала Корее соглашение о протекторате, а в 1910 включила её в состав Японской империи. Усиление японского империализма на Дальнем Востоке изменило отношение США к Японии, которая стала для них более опасным конкурентом, чем Россия. Потеряв позиции одной из крупнейших морских держав, Россия фактически оказалась без Тихоокеанского флота, а ее военно-морские силы на Балтике резко уменьшились. В правящих кругах страны произошел отказ от «океанической» стратегии и возврат к стратегии континентальной. Как следствие — сокращение международной торговли и ужесточение внутренней политики. Ввиду резкого ослабления морской мощи России и возврата ее внешней политики на «континентальные рельсы» улучшились русско-английские межгосударственные отношения. В результате начала формироваться Антанта, как военный союз трех держав — Франции, Англии и России. 3.1. Позиции мировых держав в период войныВ период русско-японской войны мировые державы занимали следующие позиции: Англия и США. По традиции интересы этих стран были крайне схожими. Они поддержали Японию, но в основном финансово. Примерно 40% затрат Японии на войну было покрыто за счет англосаксонских денег. Франция заявила о нейтралитете. Хотя по факту она имела союзнический договор с Россией, но союзнических обязанностей не выполнила. Германия с первых дней войны заявила о своем нейтралитете.  ЗаключениеВойна оказала большое влияние на развитие военного искусства. В ней было впервые применено в массовом масштабе скорострельное оружие (винтовки, пулемёты). В обороне траншеи заменили сложные фортификационные сооружения прошлого. Стала очевидной необходимость более тесного взаимодействия между родами войск и широкого применения технических средств связи. Получила распространение стрельба артиллерии с закрытых позиций. На море впервые были использованы миноносцы. На основе опыта войны в русской армии были проведены военные реформы 1905—12 гг. завершение которых прервалось началом Первой мировой войны. На ее фронтах Русская армия действовала более умело, нежели на полях Маньчжурии. Высшее командование стало более молодым и энергичным. Офицерский состав широко применял накопленный в 1904–1905 годах боевой опыт. Заметно улучшилась боевая подготовка войск. Список использованной литературы: 1. Шишов А. В. Россия и Япония. История военных конфликтов. — М.: Вече, 2001 г. 2. История Русско-Японской войны 1904 – 1905 гг. /Под редакцией И. И. Ростунова - М.: Издательство «Наука», 1977 г. 3. Федоров В.А. история России. 1861-1917: Учебник для вузов.-М.:Высш. Шк., 2001 4. Новейшая история Отечества: XX век: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т./Под ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - Т. 1. 5. Золотарев В. А . Три столетия Российского флота, XIX — начало XX века / В. А. Золотарев, И. А. Козлов. —СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2004. 6. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Сов. энцикл., 1969–1978. 7. Левицкий Н. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. М., 1938. 8. Сто великих битв - М.: "Вече", 2002. |