15. Сосудистая деменция. Сосудистая деменция

Скачать 0.71 Mb. Скачать 0.71 Mb.

|

|

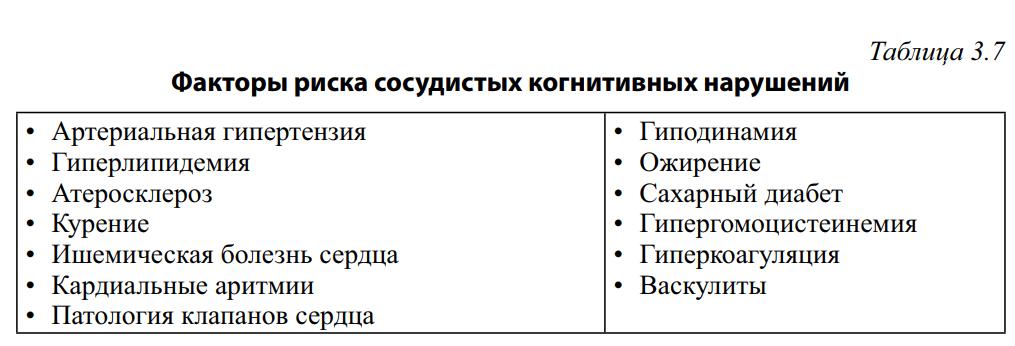

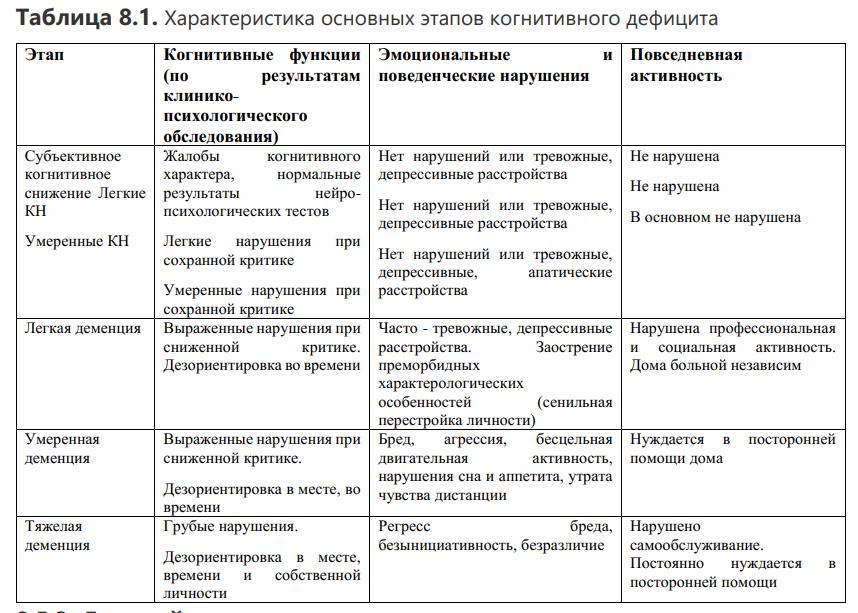

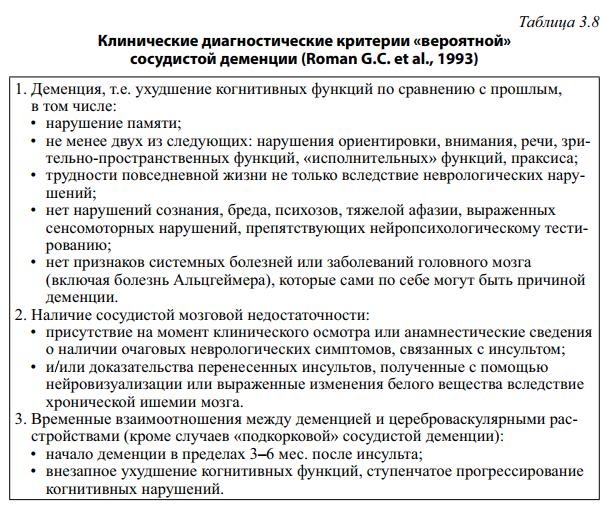

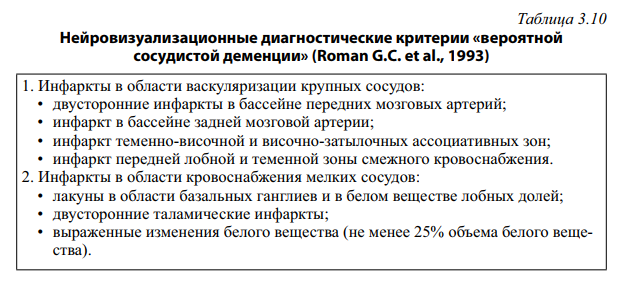

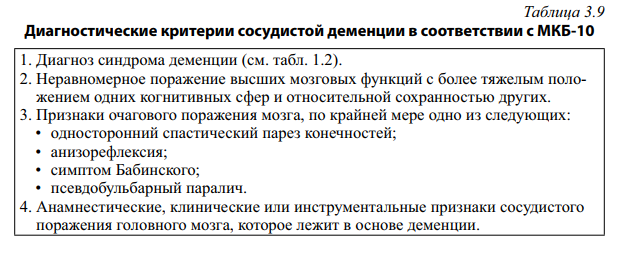

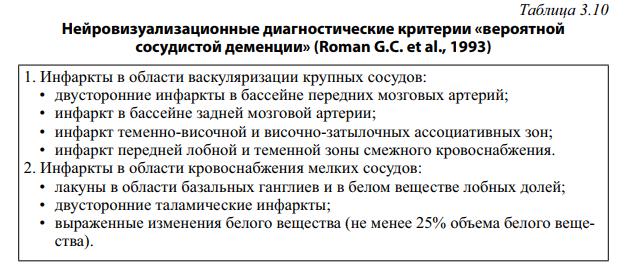

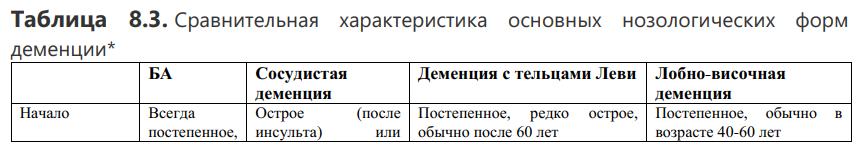

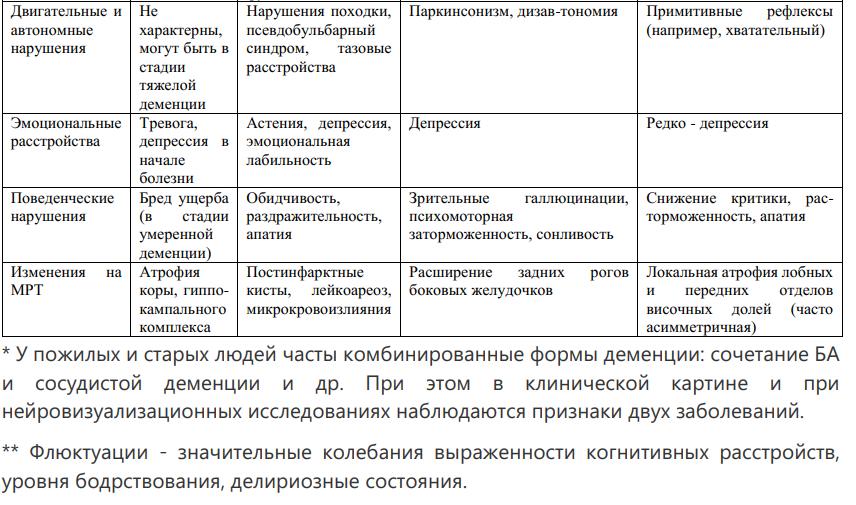

Сосудистая деменция - комплексное нарушение когнитивных функций (памяти, речи, ориентации, познавательной деятельности, мышления) и праксиса, развивающееся вследствие органического заболевания головного мозга в результате острых нарушений мозгового кровообращения и/или хронической недостаточности кровоснабжения головного мозга и приводящее к профессиональной, бытовой и социальной дезадаптации человека. Основные этапы формирования сосудистых когнитивных нарушений (СКН): Сердечно-сосудистые заболевания без поражения головного мозга. Клинически бессимптомное сосудистое поражение головного мозга. Синдрома умеренных КН (легкое нейрокогнитивное расстройство) по DSM-V. Легкие сосудистые когнитивные нарушения (нарушения повседневной деятельности отсутствуют). Умеренные сосудистые когнитивные нарушения (страдают наиболее сложные и новые для пациента виды деятельности). Сосудистая деменция.  Этиология: Наиболее распространенными причинами СКН являются артериальная гипертензия, атеросклероз магистральных артерий головы, заболевания сердечно сосудистой системы с высоким риском эмболии в головной мозг, такие как мерцательная аритмия, патология сердечных клапанов, ишемическая болезнь сердца и др. Реже СКН развиваются в результате ревматического поражения церебральных сосудов и васкулитов иной этиологии, патологии свертывающей или противосвертывающей системы крови, амилоидной ангиопатии, врожденных сосудистых аномалий и иных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В целом этиология СКН аналогична таковой для острых и хронических нарушений мозгового кровообращения.  Патогенез Выделяют 6 основных патогенетических вариантов СКН: 1. Когнитивные нарушения вследствие «стратегических» инфарктов головного мозга. В этом случае СКН развиваются в результате едничного инфаркта мозга, иногда даже небольшого по объему, который локализуется в стратегической для когнитивной деятельности зоне. Наиболее часто когнитивные нарушения развиваются при поражении зрительных бугров, полосатых тел, гиппокампа, префронтальной лобной коры, зоны стыка височно-теменно-затылочных долей головного мозга левого полушария. При этом когнитивные и другие нервно-психические нарушения появляются внезапно, а затем сохраняются, частично или полностью регрессируют, как это бывает с другими очаговыми неврологическими расстройствами при инсультах. 2. Когнитивные нарушения вследствие геморрагического инсульта. Аналогичны вышеописанному варианту, но связаны не с ишемическим, а с геморрагическим инсультом. 3.Когнитивные нарушения вследствие гипоперфузии головного мозга. Развиваются в результате нарушений системной гемодинамики, когда падает церебральная перфузия в целом. Причинами острой гипоперфузии головного мозга могут стать острая сердечная недостаточность, уменьшение объема циркулирующей крови, выраженное и длительное понижение артериального давления и т.д. В этих случаях формируются множественные инфаркты мозга на границах между сосудистыми бассейнами – так называемые терминальные зоны. СКН вследствие церебральной гипоперфузии характеризуются острым развитием когнитивных нарушений, качественные особенности и тяжесть которых зависят от локализации и степени поражения головного мозга. 4.СКН вследствие мультиинфарктного поражения мозга. Развиваются в результате повторных острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу. Наиболее частыми причинами «мультиинфарктных СКН» являются тромбоз или эмболия крупных церебральных сосудов. Эта форма СКН диагностируется в случаях крупноочаговых (так называемых территориальных) инфарктов головного мозга корково-подкорковой локализации, в то время как лакунарное состояние с поражением глубинных отделов мозга относится к «подкорковым СКН» (см. ниже). 5.Подкорковый вариант Является наиболее распространенным патогенетическим вариантом СКН. Его причиной чаще всего является артериальная гипертензия или другие заболевания, приводящие к формированию микроангиопатии. При этом в наибольшей степени страдают конечные сосуды малого калибра, кровоснабжающие в первую очередь подкорковые базальные ганглии и глубинные отделы белого вещества головного мозга. Отсюда происходит название – «подкорковые СКН». 6.Комбинированные формы СКН Развиваются в результате одновременного воздействия нескольких из перечисленных выше патогенетических факторов Патоморфология. Патологическая анатомия СКН отражает два основных патогенетических механизма формирования данного патологического состояния: острые нарушения мозгового кровообращения и хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга. Последствиями острых нарушений мозгового кровообращения являются постишемические или постгеморрагические кисты, которые формируются при наличии клинической картины инсульта или без таковой (так называемые немые инфаркты или реже – кровоизлияния). При самом распространенном «подкорковом варианте» СКН постишемические изменения носят характер лакун, т.е. небольших по размеру (не более 10–15 мм в диаметре) кист, которые локализуются в глубинных отделах головного мозга: подкорковых базальных ганглиях, внутренней капсуле, белом веществе. Маркером хронической недостаточности кровоснабжения головного мозга является лейкоареоз. Данный термин отражает уменьшение плотности белого вещества головного мозга при КТ- или МРТ-исследованиях. Морфологически лейкоареоз характеризуется демиелинизацией, глиозом, расширением периваскулярных пространств, «незавершенными инфарктами» (т.е. инфарктами без формирования кисты), пропотеванием спинномозговой жидкости из желудочков головного мозга в перивентрикулярные отделы белого вещества. Обычно на начальных стадиях патологического процесса лейкоареоз формируется вокруг желудочков головного мозга (перивентрикулярный лейкоареоз), в дальнейшем может формироваться вблизи корковых отделов (субкортикальный лейкоареоз). Другими причинами цереброваскулярного поражения преимущественно подкорковой локализации могут быть: CADASIL (церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией) - это генетическое заболевание, которое обычно приводит к деменции сосудистого типа. Один из родителей с геном CADASIL передает его ребенку, что делает его аутосомно-доминантным расстройством наследования. Он влияет на кровеносные сосуды в белом веществе головного мозга. Симптомы, такие как мигрень головные боли, судороги и тяжелая депрессия, обычно начинаются, к 30 годам но симптомы могут появиться только позже в жизни. Церебральная амилоидная ангиопатия (ЦАА). Характеризуется отложением патологического амилоидного белка в средней оболочке и адвентиции церебральных артерий. Распространенность ЦАА особенно велика среди пожилых (до 12% лиц старше 85 лет и у 25% пациентовс болезнью Альцгеймера). ЦАА может вызывать как геморрагические инсульты (паренхиматозные и субарахноидальные кровоизлияния), так и инфаркты мозга и лейкоареоз. Антифосфолипидный синдром (синдром Снеддона). В основе этого заболевания лежит окклюзия артерий среднего и малого калибра без признаков атеросклероза или васкулита. Васкулиты при ревматических заболеваниях с поражением церебральных артерий небольшого калибра (при системной красной волчанке, гранулематозе Вегенера, изолированном церебральном ангиите); Диабетическая микроангиопатия  Оценки психического статуса: Mini-Mental State Examination. Монреальскую когнитивную шкалу - MoC-Атест      Диференциальная диагностика:   В отличие от болезнь Альцгеймера (БА), СКН характеризуются преобладанием в клинической картине нарушений лобных регуляторных функций: снижением активности, концентрации и устойчивости внимания, способности планирования и организации деятельности, а также переключения внимания с одной задачи на другую. При БА, в особенности на начальных этапах заболевания, данные расстройства выражены в меньшей степени. С другой стороны, память на события жизни при СКН может оставаться относительно сохранной, вплоть до стадии легкой СД. При БА прогрессирующие нарушения памяти на события жизни являются наиболее ранним и выраженным когнитивным симптомом. В неврологическом статусе пациентов с БА отсутствует очаговая неврологическая симптоматика, в то время как СКН в подавляющем большинстве случаев сопровождаются псевдобульбарными, экстрапирамидными расстройствами, нарушениями походки. Важную роль в дифференциальной диагностике играют методы нейровизуализации. При БА выявляются признаки церебральной атрофии, наиболее выраженные в височно-теменных отделах, в то время как СКН характеризуются наличием значительного по объему лейкоареоза и многоочаговых изменениймозгового вещества. Дифференциальный диагноз между СКН и деменцией с тельцами Леви (ДТЛ). Оба патологических состояния характеризуются весьма сходными когнитивными и двигательными нарушениями. В когнитивном статусе и в том и в другом случае отмечаются расстройства регуляции и организации деятельности, зрительно-пространственных функций и кратковременной памяти. Двигательные нарушения при обеих формах могут быть представлены экстрапирамидными расстройствами, нарушением походки. Дифференциально-диагностическое значение имеет наличие иллюзорно-галлюцинаторных расстройств и длительных («больших») флюктуаций при ДТЛ. «Большие» флюктуации характеризуются спонтанным выраженным нарастанием тяжести когнитивных, поведенческих и двигательных расстройств, которые сохраняются в течение суток или недель Лобно-височная дегенерация (ЛВД) обычно начинается раньше СКН (50– 70 лет), часто (до 1/3 случаев) имеется семейный анамнез. В клинической картине, наряду с поведенческими и дизрегуляторными когнитивными расстройствами, в большинстве случаев присутствуют прогрессирующие дисфазические расстройства по типу динамической или акустико-мнестической афазии. При СКН, в отсутствие инсультов соответствующей локализации, данные нарушения не встречаются и никогда не носят медленно прогрессирующего характера. Во время проведения КТ/МРТ головного мозга при ЛВД выявляются локальные атрофические изменения, часто одностороннего характера, в то время как при СКН – очаговые изменения мозгового вещества и лейкоареоз. Лечение: Этиотропная и патогенетическая терапия СД должна быть в первую очередь направлена на лежащие в основе цереброваскулярной недостаточности патологические процессы, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз, аритмия и.т.п Антигипертензивная терапия, антиаритмики, дезагреганты/антикоагуляны, гиполипидемическая терапия, контроль гликемии в зависимости от сопутствующих ССЗ. При курации пациентов с деменцией не должно быть упущено время для диагностики и терапии заболеваний, являющихся причиной частично или полностью потенциально обратимых когнитивных нарушений, к числу которых относятся дисметаболическая энцефалопатия (при системных дисметаболических расстройствах, в т.ч. при недостаточности витамина В12 и фолиевой кислоты), интоксикации, нормотензивная гидроцефалия, опухоли мозга (и другие объемные внутричерепные образования, например, субдуральная гематома), депрессия. Для выявления указанных состояний все пациенты с деменцией должны пройти полноценное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование, включая нейровизуализацию (МРТ). По эпидемиологическим данным, не менее 5% деменций являются потенциально обратимыми. Обычно в этих случаях когнитивные нарушения могут регрессировать при своевременной коррекции системного метаболизма и лечении перечисленных выше заболеваний. Поэтому одной из первых задач врача после диагностики когнитивных нарушений является всесторонняя оценка состояния пациента и максимально полная коррекция сопутствующих соматических и в том числе неврологических (курабельных) заболеваний. Поскольку дисметаболические расстройства в 20 - 25% отягощают расстройства, связанные с первичным структурным церебральным поражением, большое значение для когнитивных функций имеет адекватное лечение заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, печени, почек, щитовидной железы, восполнение недостатка витаминов, прием жидкости и сбалансированное питание. В качестве основных задач, на решение которых направлена профилактика и раннее выявление деменции, выделяют следующие: [1] улучшение, стабилизация или замедление прогрессирования когнитивных и функциональных нарушений; [2] снижение уровня аффективных, психотических и поведенческих нарушений и снижение риска появления новых; [3] адаптация в повседневной жизни. Это достигается следующими направлениями в медикаментозной терапии: [1] холинергическая терапия (ингибиторы холинэстеразы: галантамин, ривастигмин, донепезил и др.) и NMDA-антагонисты (например, мемантини), [2] нехолинергическая (нейропротекторная) терапия (антиоксидантная терапия, например, витамин Е, и др.) и [3] лечение сопутствующих поведенческих и психотических симптомов.   Применяют также различные немедикаментозные методы профилактики и реабилитации при деменции и предементных состояниях, среди которых: методы борьбы с потерей памяти, коррекции дефицита базовых нейрокогнитивных функций, физическая реабилитация: Реминисцентная психотерапия (или психотерапия воспоминаниями). Этот метод используется, чтобы помочь стимулировать людей помнить события из своего прошлого, используя напоминания, такие как песни и фотографии. Проходит в форме устного обмена воспоминаниями. Результаты применения реминисцентной терапии – происходит улучшение когнитивной функции, улучшение поведения, коммуникации и взаимодействия, улучшается самочувствие. Ориентация на реальность - это терапевтический подход к сохранению памяти и мышления у пожилых людей с нарушением психического функционирования, метод использования устных и письменных напоминаний о прошлых и текущих событиях. Позволяет пациентам поддерживать связь с повседневной жизнью. Им напоминают, кто они есть, кто разговаривает с ними, сообщают информацию о времени и месте их нахождения, делают комментарии в отношении того, что происходит рядом с ними. Результаты - улучшение когнитивной функции, улучшение поведения. Когнитивная стимуляция - это комплекс индивидуальных упражнений для улучшения или восстановления памяти, внимания и мышления. Собирание пазлов, игра в бинго, решение кроссвордов, в т.ч. судоку приводит к улучшению когнитивной функции. Когнитивная реабилитация. Люди с деменцией работают с врачами над формированием индивидуальных целей и разрабатывают план их достижения. Кроме этого, в когнитивной реабилитации проводится обучение и практическая отработка практик усвоения новой информации, снижения стресса и концентрации внимания. Исследования показали, что достижение поставленной цели позволяет человеку с деменцией чувствовать большую независимость, уверенность в себе при выполнении различных видов работы и больший контроль над происходящим. Существуют и другие тренинги, воздействующие на память, среди них следует выделить следующие: музыкотерапия + пение (игра на музыкальном инструменте или наблюдение за данными действиями); ароматерапия; когнитивный тренинг (изучение иностранного языка, многократное повторение слов, текстов). |