Связь онто и филогенез. Связь онтогенеза и филогенеза

Скачать 249.1 Kb. Скачать 249.1 Kb.

|

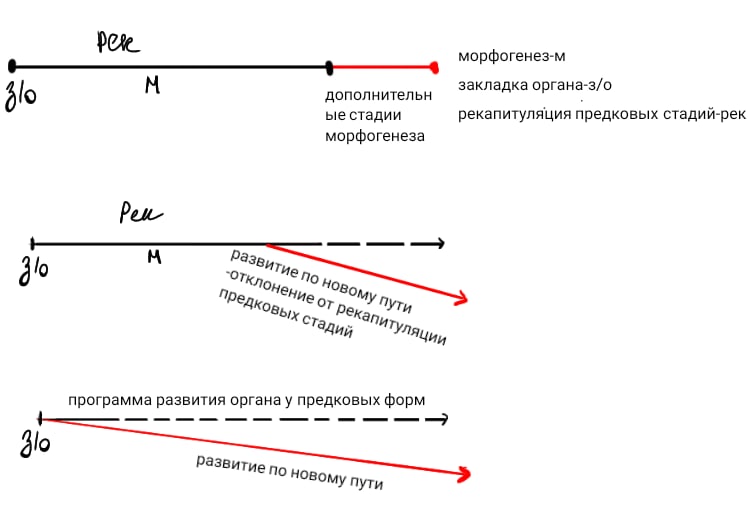

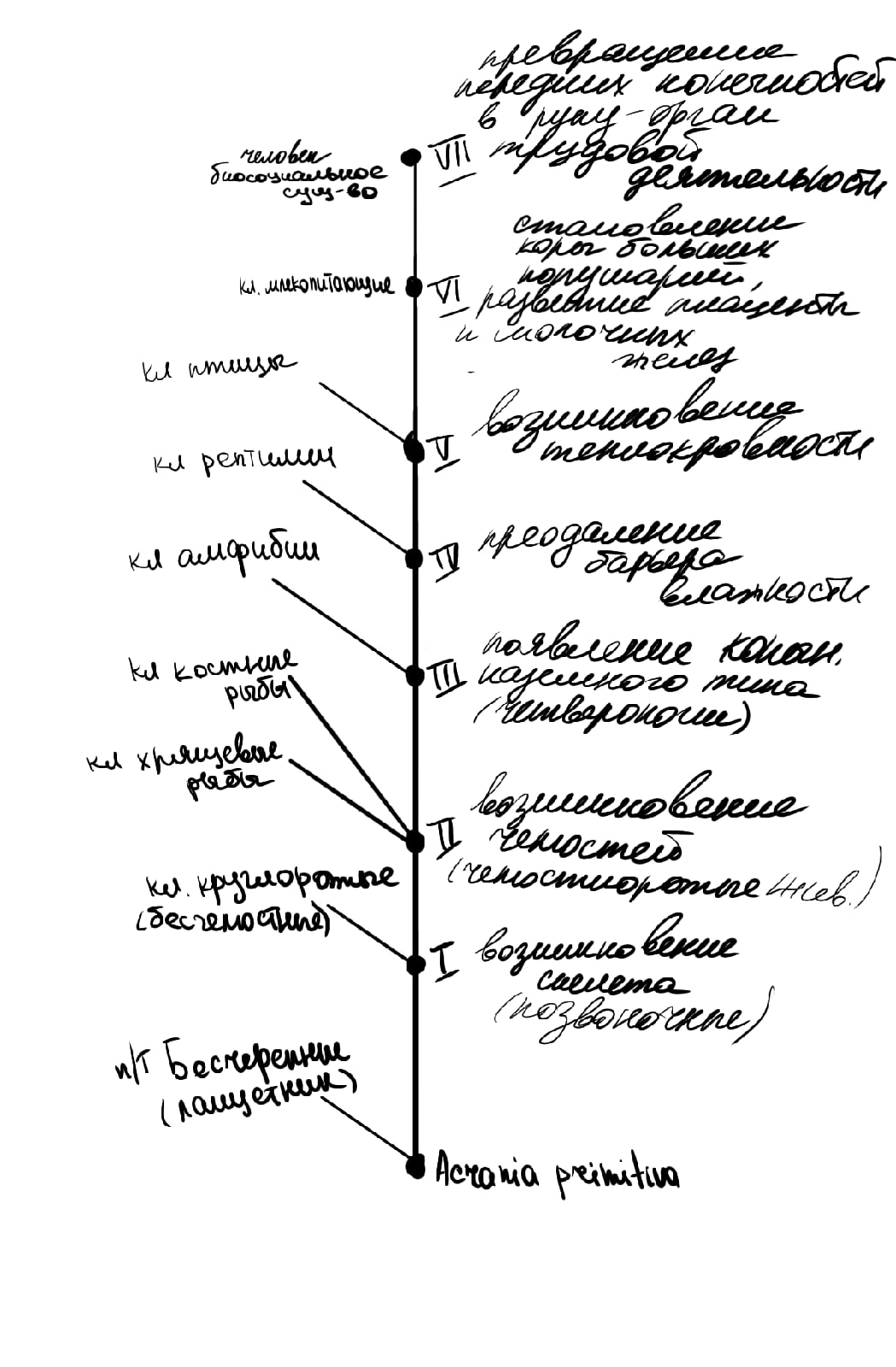

Связь онтогенеза и филогенеза.Задание 1. Эволюция. Основные направления эволюции. Прогресс в природе. Эволюция- это необратимый, постепенный, закономерный процесс исторического развития живой природы. Основные направления эволюции: Арогенез. Эволюция путем ароморфозов. Прогрессивный характер эволюции.. Аллогенез. Эволюция путем идиоадаптации. Адаптивный характер эволюции. Типы прогресса в природе: Неограниченный прогресс. Морфо-физиологическую прогресс или ароморфоз. Биологический прогресс (процветание таксона). Увеличение численности особей, расширение ареала, распространение таксона, образование новых видов. Пути достижения биологического прогресса: 1. Путем ароморфозов. Ароморфоз или морфофизиологический прогресс-это то такое усовершенствование органа и системы в целом, которое приводит к интенсификации их функции, а, следовательно, и к повышению уровню метаболизма и энергии жизнедеятельности. Делают организме независимым от окружающей среды, способным занять новую адаптивную зону ну не редко более сложные (выйти из воды на сушу, приспособиться к полету и т.д.). Ароморфозы-узловые моменты эволюции, сопровождающиеся повышением уровня организации. 2. Путем идиоадаптации Идиоадаптации-частные приспособления к конкретным условиям существования без повышения уровня организации. 3. Дегенерация-упрощение строения в связи с переходом к сидячему, мало подвижному или паразитическому образу жизни. 4. Ценогенез-эмбриональные приспособления, способствующее их выживанию в определённой среде обитания. Задание 2Связь онтогенеза и филогенеза Филогенез- историческое развитие таксона. Онтогенез- индивидуальное развитие особи. Онто- и филогенез взаимосвязаны, т.к. изменения органов, имеющих эволюционное значение, появляются на ранних этапах онтогенеза в результате реализации мутаций. Будучи полезными, они закрепляются в естественным отбором и воспроизводятся в последующих поколениях (те наследуются, закрепляясь в филогенезе). Дарвин первый высказал мысль о связи онто- и филогенеза, считая, что в индивидуальном развитии организмов происходит рекапитуляция, те повторение у зародышей признаков их предков. На основании сравнительно-эмбриологических исследований позвоночных животных (представителей разных классов позвоночных животных) Карл Бэр сформировал закон зародышевого сходства. В процессе эмбрионального развития первоначально появляются самые общие черты, характерные для крупных таксонов: типа, подтипа (у хордовых закладывается одинаковый комплекс основных осевых органов), затем проявляются признаки, характерные для класса, отряда, рода, вида и в конце концов индивидуальные черты. Основной биогенетический закон Геккеля-Мюллера: онтогенез есть краткое и сжатое (те быстрое) повторение основных этапов филогенеза. Следовательно, в индивидуальном развитии особи происходит рекапитуляция (повторение) основных стадий развития предковых форм, а именно зародышевых стадий предковых форм. Эволюция органов по Геккелю осуществляется путем добавления дополнительных стадий развития органа в конце морфогенеза, в результате чего морфогенез удлиняется. Следовательно, в процессе морфогенеза происходит рекапитуляция стадий развития предковых форм, а в конце морфогенеза возникают дополнительные изменения органа. Если они имеют адаптивное значение у взрослых форм, они наследуются, обеспечивая эволюционное преобразование органа. Отклонения от рекапитуляции признаков предковых форм по Геккелю: Ценогенезы-эмбриональные и личиночные приспособления Гетеротопии-изменения места закладки органа Гетерохронии-изменение времени закладки органа В отличие от Гекеля, Северцов считал, что изменения, имеющие эволюционное значение, могут возникать на разных стадиях эмбриогенеза: на ранних, средних и поздних стадиях морфогенеза. Изменения, возникающие у эмбриона, имеющие адаптивное значение у взрослых форм и лежащие в основе дальнейших эволюционных преобразований. Северцов назвал филэмбриогенезами. Он выделял три типа филэмбриогенезов:  1) Анаболии (или надставки) - появление дополнительных стадий на поздних стадиях морфогенеза, в результате морфогенез удлиняется. В этом случае биогенетический закон реализуется полность. 2) Девиации (или отклонения) - возникновение новообразований на средних стадиях морфогенеза. Биогенетический закон реализуется частично. 3) Архаллаксис - это возникновение новообразований в начале морфогенеза. Орган развивается из того же зачатка, но с самого начала развивается по новому пути. В этом случае рекапитуляции предковых стадий не происходит и биогенетический закон не реализуется. По Северцову наиболее частыми формами филэмбриогенезов, лежащих в основе эволюции органов, являются анаболией и девиацией, так как при этом не нарушаются корреляции в развитии органов или они нарушаются незначительно. Изменения по типу архаллаксисов, по-видимому, чаще всего приводят к дисгармонии развития органов и летальному исходу. В отличии от филэмбриогенезов пороки развития - это отклонения от программ развития, снижающие жизнеспособность особи. Нарушения эмбриогенеза могут приводить к формированию у развивающейся особи, в том числе, у человека, признаков, не встречающихся у них в норме и характерных для предковых форм, такие пороки называются анцестральными или атавистическими (или онтофилогенетическими). Узловые моменты прогрессивной эволюции в типе Хордовые.  Узловые моменты или ароморфозы (по Северцову) — это морфофизиологический прогресс. Узловые моменты или ароморфозы (по Северцову) — это морфофизиологический прогресс. Ароморфоз — это такое усовершенствование строение органа (и системы), которое приводит к интенсификации его функционирования, повышению уровня метаболизма и энергии жизнедеятельности делает организм менее зависимым от окружающего среды, способным занять новые адаптивные зоны, освоить более сложную среду обитания. Acrania primitiva - гипотетический предок хордовых, билатерально симметричные свободноплавающие животные, с сегментированной мускулатурой и небольшим числом жаберных щелей (17-20) в глотке, открывающихся наружу. Эти первичные бесчерепные дали начало двум ветвям: 1) Свободноплавающие (предки позвоночных) 2) Придонные малоподвижные животные, ведущие пассивный образ жизни, зарывшись в песок (бесчерепные имеют атриальную полость, окружающую глотку и защищающую жаберные щели от засорения песком). Основные этапы эволюции конечностей. 1. Появление парных конечностей в виде парных плавников рыб грудных и брюшных, предпосылками их развития являются боковые кожные метаплевральные складки, тянущиеся вдоль тела у современных бесчерепных и личинок рыб. Они выполняют функцию поддержания равновесия тела. При активных поворотах тела у предков рыб наибольшая физическая нагрузка приходилась на крайние отделы складок, поэтому они развивались, в них появлялись мышечные и хрящевые элементы, а средние отделы складок постепенно редуцировались. В результате из передних отделов складок развились грудные плавники, а из задних – брюшные плавники. У большинства рыб в скелете парных плавников выделяют проксимальный отдел, состоящий и небольшого числа хрящевых или костных пластинок, и дистальный, состоящий из радиально расположенных дегментированных лучей. За счет слияния оснований хрящевых лучей возникли пояса конечностей плечевой и тазовый. С поясами конечностей плавники соединены малоподвижно и могут двигаться в одной плоскости. 2. Возникновение предпосылок развития пятипалых конечностей поземного типа на основе особого пояса строения плавников кистеперых рыб. Проксимальный отдел плавника в результате слияния костей состоит из одного крупного костного элемента, соответствующего плечевой или бедренной кости передних и задних конечностей. Далее следую две более мелкие кости, гомологичные локтевой и лучевой или большой и малой берцовым костям. На них опираются 7-12 радиальных лучей. В соединении с поясами конечностей учувствует только один костный, поэтому плавники кистеперых рыб могут двигаться в разных плоскостях и служить для перемещения по твердому субстрату, для переползания из пересохших водоемов. 3. Развитие пятипалых конечностей наземного типа у четвероногих (в группе Tetrapoda). Первые представители тетрапод – стегоцефалы обладали семи- и пятипалыми конечностями, сходными с плавниками кистеперых рыб. В скелете запястья имеется радиальное расположение костных элементов в 3-4 ряда, в пястье – 7-5 костей и далее радиально расположенные фаланги 7-5 пальцев. У амфибий 5-4-палые конечности. 4. Увеличение степени подвижности соединения костей в скелете, уменьшения количества костей в запястье до 3-х рядов у амфибий и до 2-х рядов – у рептилий и млекопитающих. Параллельно уменьшается количество фаланг пальцев. Происходит удлинение проксимальных отделов конечности и укорочение дистальных. В ходе эволюции меняется также расположение конечностей. У рептилий и, особенно, у млекопитающих в связи с приподнятием тела над землей конечности ориентируются не горизонтально, а вертикально. 5. В связи с переходом к прямохождению произошли изменения стопы, переставшей выполнять хватательную функцию в результате потери способности к противопоставлению большого пальца, и появлению сводов стопы, служащих для амортизации при ходьбе. В связи с развитием трудовой деятельности произошло преобразование верхних конечностей в органы труда. |