«Внутрисекреторная функция гипофиза». Т. Лист Внутрисекреторная функция гипофиза

Скачать 211 Kb. Скачать 211 Kb.

|

|

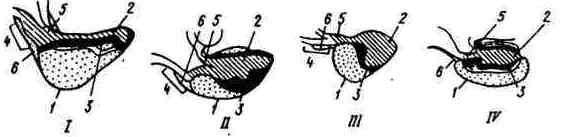

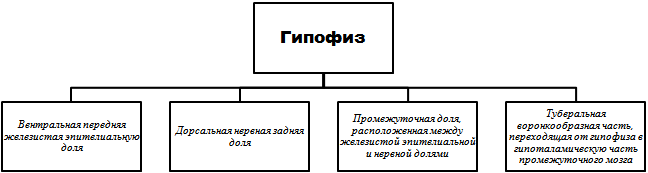

Т.Лист «Внутрисекреторная функция гипофиза» СодержаниеВведение 3 1. Общее представление о гипофизе животных 4 2. Эндокринная (внутрисекреторная) функция гипофиза 7 3. Болезни гипоталамо-гипофизарной системы 10 Заключение 13 Список литературы 14 ВведениеГипофиз (Hypophysis), железа внутренней секреции, связанная с гипоталамической областью головного мозга в единую гипоталамо-гипофизарную систему [9]. Вырабатывает ряд гормонов, регулирующих функцию эндокринных желез. Гипофиз – центральный орган эндокринной системы. Изучение строения и развития органа необходимо для понимания механизмов работы всей эндокринной системы и механизмов развития различных патологических процессов. Знания об эндокринной системе играют все более значительную роль и в практике различных отраслей животноводства – скотоводства, кролиководства, пушного звероводства, птицеводства, рыбоводства. Например, сельскохозяйственная эндокринология в настоящее время успешно решает многие актуальные задачи производительности и воспроизводства хозяйственно ценных видов животных. Таким образом, тема, рассматриваемая в данном реферате, имеет широкое научное и научно-практическое значение. Цель реферата: исследовать развитие и нормальное строение гипофиза животного и его внутрисекторную функцию. Задачи: изучить теоретический материал по теме реферата, дать определение понятию «гипофиз»; проанализировать внутрисекторную функцию гипофиза; рассмотреть основные биологические функции гипофизарных гормонов; охарактеризовать болезни гипоталамо-гипофизарной системы животных. 1. Общее представление о гипофизе животныхГипофиз hypophysis (рис. 1) – орган бобовидной формы [1].  Рисунок 1 – Гипофиз крупного рогатого скота (I), лощади (II), свиньи (III), собаки (IV) на разрезе: 1 – железистая доля гипофиса; 2 – нервная доля; 3 – промежуточная доля; 4 – воронковая часть; 5 – ножка доли; 6 – ножка железистой доли Гипофиз «лежит» в ямке турецкого седла основания клиновидной кости и соединяется с серым бугром гипоталамической части промежуточного мозга. Анатомически в гипофизе млекопитающих различают четыре части (рис.2) [3].  Рисунок 2 – Части гипофиза млекопитающих В туберальной части находятся ножки нервной и железистой долей. Железистая доля составляет 70–80% от общей массы гипофиза. Она возникает у эмбриона из эпителиального выпячивания дорсальной стенки зачатка глотки (карман Ратке), врастающего в щель зачатка основания клиновидной кости и соединяющегося с выпячиванием вентральной стенки промежуточного мозга, из которого возникает нервная доля. Эпителиальные клетки аде ноги пофиза, например у крупного рогатого скота, отличаются по строению и выделяемым гормонам: Ацидофильные клетки трех видов составляют до 30% от общего количества клеток в аденогипофизе. Выделяют гормоны, стимулирующие рост тканей, образование и выделение молока, регулирующие образование гормонов в корковом слое надпочечников (предпочечников). Баэбфильные клетки трех видов составляют до 10% от общего количества клеток. Выделяют гормоны, регулирующие развитие половых клеток, щитовидных желез, желтого тела. Клетки-хромофобы, недостаточно окрашивающиеся кислыми и щелочными красителями. Они составляют до 41% от всех клеток аденогипофиза, среди них есть клетки, из которых образуются ацидофильные и базофильные клетки [6]. Клетки промежуточной доли выделяют гормон интермедии, влияющий на функции меланоцитов и, как следствие, на окраску пигментированных тканей. Развитие и функции перечисленных выше гормональных клеток регулируют биологически активные вещества либерины и статины, образующиеся в гипоталамической части промежуточного мозга. Либерины стимулируют выделение гормонов гипофиза, статины тормозят. Нервная доля гипофиза состоит из отростков нейросекреторных нейронов промежуточного мозга. Отростки переходят в нервную долю по туберальной части гипофиза. По отросткам в нервную долю из промежуточного мозга перемещаются гормоны антидиуретический, вазопрессин, окситоцин. Гормоны из нервной доли через стенки капилляров переходят в кровь. Доли гипофиза окружены твердой мозговой оболочкой и около серого бугра промежуточного мозга мягкой оболочкой головного мозга. В оболочках находится значительное количество кровеносных сосудов, расширение и сужение которых влияет на функции гипофиза и на выделение гормонов в кровь. У крупного рогатого скота твердая мозговая оболочка образует мембрану вокруг ножки гипофиза, закрывая тело гипофиза, погруженное в ямку турецкого седла. У свиней мембрана не выражена. Нейросекреторные ядра промежуточного мозга и доли гипофиза составляют нервно-эндокринную гипоталамус-гипофизарную систему. Эта система регулируется веществами и нервными импульсами, поступающими из других отделов головного мозга: лимбической части, центров и нервов вегетативного отдела нервной системы. Крупноклеточные нейросекреторные ядра промежуточного мозга находятся преимущественно под парасимпатическим влиянием, мелкоклеточные — под влиянием симпатической части вегетативного отдела нервной системы. Гипоталамогипофизарная система функционирует в системе обратных связей с железами внутренней секреции яичников и семенников/ коркового слоя надпочечников, щитовидных желез: повышенная продукция гормонов названными железами внутренней секреции тормозит выделение либеринов в ядрах гипоталамуса и гормонов ваденоцитах гипофиза; снижение гормональной активности периферических желез внутренней секреций активизирует аденоциты гипофиза и нейросекреторные нейроны промежуточного мозга. Колебания происходят около определенного уровня деятельности нервно-эндокринной системы, характерного для вида, породы, возраста животного [8]. 2. Эндокринная (внутрисекреторная) функция гипофизаГипофиз – компонент единой гипоталамо-гипофизарной системы, в котором вырабатываются гормоны, регулирующие функции многих желез внутренней секреции, и осуществляющий их связь с ЦНС. Все ткани животного организма обладают эндокринной (внутрисекреторной) функцией. В процессе своей жизнедеятельности они образуют как промежуточные, так и конечные продукты обмена веществ. В свою очередь последние поступают в межклеточную жидкость, кровь, лимфу и оказывают влияние на различные физиологические процессы. Все продукты жизнедеятельности, поступающие в кровеносное русло, разносятся по организму и регулируют процессы, протекающие в органах и тканях. Это гуморальный путь регуляции (от лат. слова «гумор» – жидкость). К таким веществам относят продукты эндогенного происхождения, вырабатываемые самим организмом, а также вещества, поступающие в кровь из вне. Наиболее важную регулирующую функцию выполняют железы внутренней секреции или отдельные скопления клеток, синтезирующие биологически активные вещества [2]. Ниже рассмотрим функции железы внутренней секреции – гипофиза. Гипофиз состоит из двух долей: передней и задней. Передняя доля вырабатывает гормоны, регулирующие секрецию всех остальных эндокринных желез. Соматотропный гормон – регулирует рост тела; Тиреотропный гормон – воздействует на щитовидную железу и способствует образованию тироксина; Адренокортикотропный гормон – стимулирует кору надпочечников и обеспечивает секрецию кортизола; Гонадотропные гормоны: – Фолликулостимулирующий (ФСГ) гормон – инициирует развитие яичниковых фолликулов, способствует образованию сперматозоидов в семенника; – Лютеинизирующий (ЛГ) гормон – контролирует секрецию эстрогена и прогестерона в яичниках и тестостерона в семенниках; – Лютеотропный (пролактин) гормон – регулирует секрецию молока и способствует сохранению желтого тела беременности В задней доле гипофиза вырабатываются: –Анидиуретический (АДГ) гормон – регулирует количество жидкости, проходящей через почки; Окситоцин – стимулирует сокращение матки во время родов и способствует образованию грудного молока В передней доле гипофиза выделяют узкую полоску железистой ткани – промежуточную долю, которая вырабатывает гормон – интеромедин. Этот гормон принимает участие в процессах пигментации (окраски) кожи и слизистой оболочки. Возрастание концентрации в крови этого гормона, действие которого тесно связано с АКТГ, наблюдается при беременности, бронзовой болезни (Аддисонова болезнь). Также участвует в процессах иммунитета [4]. В промежуточной зоне гипофиза синтезируются меланотропин, регулирующий пигментный обмен, и липотропин – стимулятор жирового обмена. Туберальная часть аденогипофиза по своей структуре схожа с промежуточной частью. Ее функция окончательно не выявлена Основные гипофизарные гормоны и их биологическая функция представлены в таблице 1 [7]. Таблица 1 – Основные биологические функции гипофизарных гормонов

3. Болезни гипоталамо-гипофизарной системыНепосредственное нарушение гормональной функции гипоталамуса и гипофиза обусловливает возникновение гипопитуитаризма, гипофизарного нанизма, несахарного диабета, ожирения (табл.2) [10]. Таблица 2 – Болезни гипоталамо-гипофизарной системы животных

Продолжение таблицы 2

Окончание таблицы 2

Опосредованно нарушение функции гипоталамо-гипофизарного комплекса влияет на развитие болезней коры надпочечников, щитовидной железы, поджелудочной железы, яичников, семенников [5]. ЗаключениеРезультаты изученого материала показывают, что гипофиз – очень важная железа внутренней секреции. Гипофиз «лежит» в ямке турецкого седла основания клиновидной кости и соединяется с серым бугром гипоталамической части промежуточного мозга. Играет важную роль в процессе роста и развития организма. Внутрисекторная функция осуществляется через гормоны, для которых характерно обеспечение процессов жизнедеятельности организма: роста, развития, размножения, адаптации, поведения. Выпадение какого-либо из компонентов гормональной регуляции из общей системы нарушает единую цепь регуляции функций организма и также приводит к развитию различных патологических состояний. На сегодняшний день наиболее распространенными являются следующие заболевания гипоталамо-гпиофизарной системы: гипопитуитаризма, гипофизарного нанизма, несахарного диабета, ожирения Изучение гипофиза представляет важнейшее значение в отрасли клинической медицины. Также знания о нем играют все более значительную роль в практике различных отраслей животноводства. Таким образом, проблема изучения гипофиза животных – наиболее актуальная и важная в настоящее время. Исследования в этой области - главный путь решения проблем животноводства и ветеринарии. Список литературыБородин А.П. Биохимия животных: Учебное пособие / А.П. Бородин. – СПб.: Лань, 2015. – 384 c. Данилов А.А. Новые данные к физиологии гипофиза. Роль гипофиза в осуществлении эффектов болевых раздражений и в деятельности нервной системы / А.А. Данилов. – Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2015. – 979 c. Древаль А. В. Эндокринология / Древаль А. В. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 544 с. – ISBN 978-5-9704-3628-8. – Текст: электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436288.html (дата обращения: 20.12.2021). – Режим доступа: по подписке. Кондрахин И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: cправочник / [И. П. Кондрахин и др.]; под общ. ред. И. П. Кондрахина. – М.: КолосС, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). – 519 с. Кондрахин И. П. Эндокринные, аллергические и аутоиммунные болезни животных: справочник / Кондрахин И. П. – Москва: КолосС, 2013. – 251 с. – ISBN 978-5-9532-0443-4. – Текст: электронный // URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785953204434.html (дата обращения: 20.12.2021). – Режим доступа: по подписке. Конопатов Ю.В. Биохимия животных: Учебное пособие / Ю.В. Конопатов, С. Васильева. – СПб.: Лань, 2015. – 384 c. Конопатов Ю.В. Биохимия животных: Учебное пособие / Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева. – СПб.: Лань, 2015. – 384 c. Красочко П.А. Болезни сельскохозяйственных животных // П.А.Красочко и др.; под. ред. П.А. Красочко. – Мн.: Бизнесофсет, 2005.– 800 с. Шустов С. Б. Эндокринология: руководство для врачей: в 2 т. / под ред. С. Б. Шустова. – СПб.: СпецЛит, 2011. – Т. 1: Заболевания гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. – 400 с.: ил. Щербаков Г. Г. Внутренние болезни животных: учебник / Г. Г. Щербаков, А. В. Яшин, А. П. Курдеко [и др.]; под общей редакцией Г. Г. Щербакова [и др.]. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 716 с. – ISBN 978-5-8114-1682-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/106895 (дата обращения: 20.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. Антиплагиат  |