Методы оценки состояния ствола скважины. практическое задание №4 Изъюров Л.С.. Техническое задание на выполнение практического занятия 4 в настоящее время цифровой формат данных является более предпочтительным в связи с использованием компьютерных технологий

Скачать 0.62 Mb. Скачать 0.62 Mb.

|

|

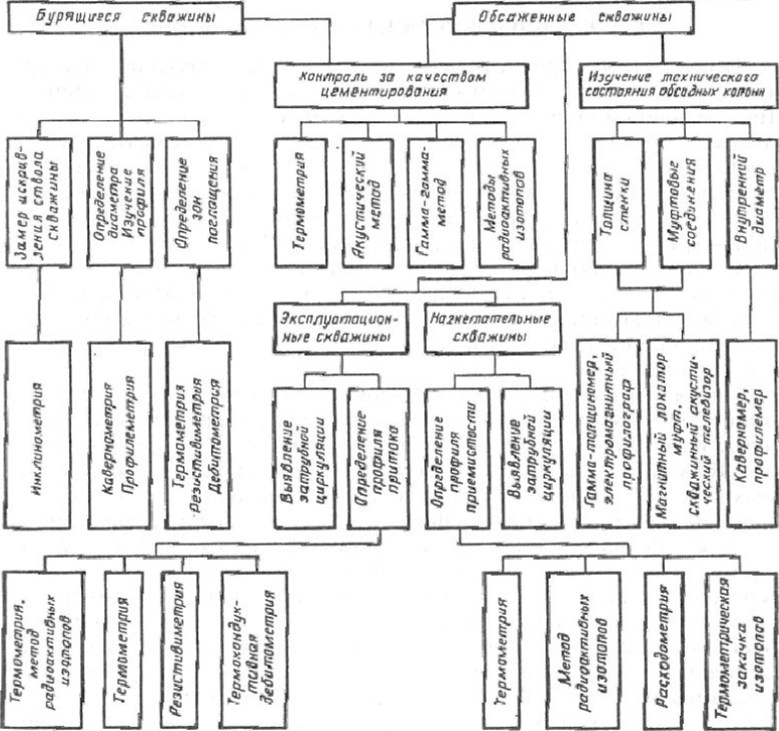

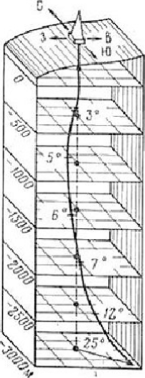

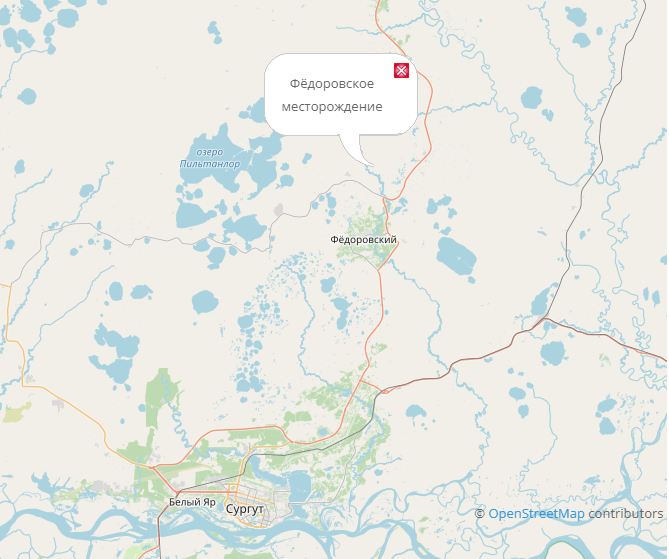

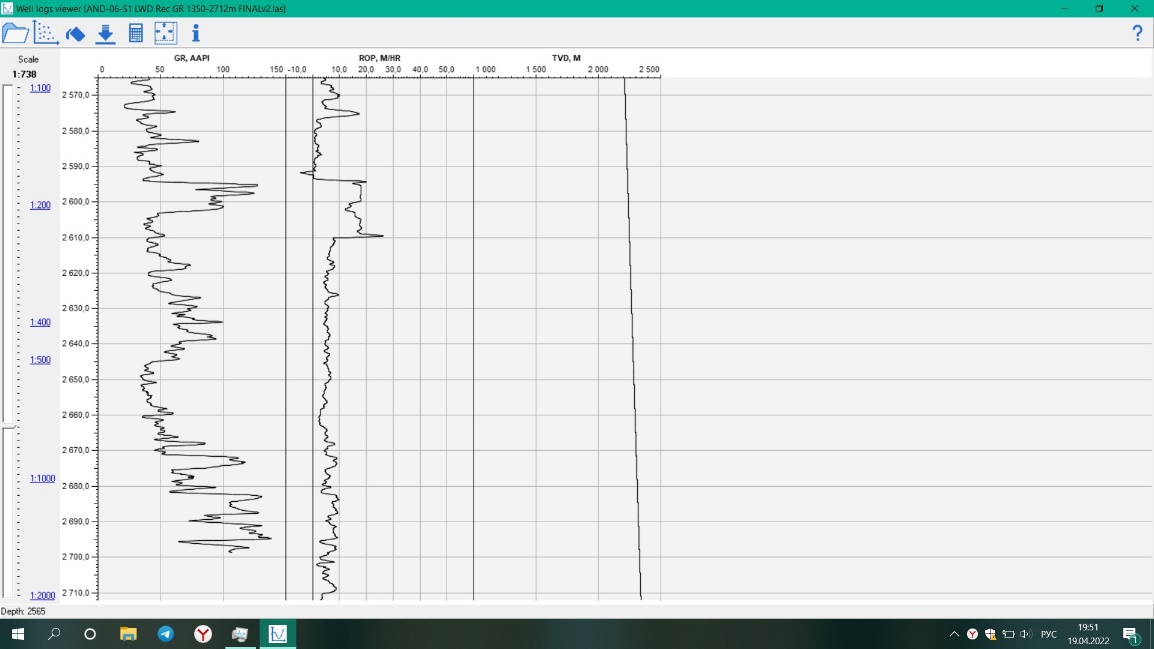

Техническое задание на выполнение практического занятия №4 В настоящее время цифровой формат данных является более предпочтительным в связи с использованием компьютерных технологий. Данные могут быть получены при проведении различных исследований с учетом возможности фиксирования и архивирования показателей в режиме online. Каждый вид исследования работает по принципу «замер – обработка данных». Формат фиксации (хранения) данных зависит от программного обеспечения, поставляемого в комплексе с замерным оборудованием. 1 Цель – изучить формат записи (фиксации) и хранения данных при проведении геофизических исследований. 2 Задачи: - рассмотреть геолого-физическую характеристику выбранного месторождения*; - кратко описать процедуру проведения геофизических исследований скважины с учетом инклинометрии скважины; - представить пример записи полученных замеров (каротажа) в формате. las; - графически отобразить график зависимости пористости, насыщенности по длине скважины. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Геофизические методы широко применяются для изучения технического состояния бурящихся и эксплуатационных скважин. Для этого разработаны скважинные приборы, специальные методики проведения исследований, которые реализуют принципиальные возможности различных геофизических методов. В настоящее время геофизическими методами возможно решение следующих задач: • контроль положения ствола скважины в пространстве (инклинометрия); • измерение диаметра и профиля ствола скважины (кавернометрия и профи-леметрия); • исследование состояния цементного камня за обсадной колонной; • контроль за состоянием обсадных колонн; определение мест притоков и поглощений; • установление затрубной циркуляции; • определение мест прихвата бурового инструмента в скважине; • установление местоположения искусственного забоя, уровня воды, нефти в скважине; • исследование зон гидроразрыва пласта; • определение местоположения металлических предметов в скважине; • установка цементных мостов, разобщающих пакеров и т. д. Информация о техническом состоянии скважин, получаемая геофизическими методами, необходима: для успешной проводки и завершения строительства скважины; контроля за разработкой месторождения; проведения ремонтных работ в эксплуатационных и нагнетательных скважинах. Кроме того, данные о техническом состоянии скважин способствуют повышению эффективности геологической интерпретации геофизических исследований. Виды геофизических исследований, которые проводятся в бурящихся и обсаженных скважинах с целью изучения их технического состояния, и решаемые при этом задачи показаны на схеме ниже (рис. 1.) Методы оценки состояния ствола скважины Инклинометрия скважин Наклонно-направленное бурение уже практически стало основным видом бурения как на суше, так и на море при проходке скважин со стационарных морских платформ. Одновременно существует тенденция повышения требований к точности попадания забоя скважин в заданную точку и соблюдению проектного профиля скважины. Поэтому необходимо обеспечивать эффективный контроль пространственного положения ствола скважин. Инклинометрия - метод определения пространственных координат скважины, позволяющий установить правильность бурения в заданном направлении. Таким образом, под основной задачей инклинометрии понимается контроль за положением в пространстве оси ствола наклонно-направленной скважины. В результате проведения инклинометрических измерений и их обработки должны быть получены данные о положении каждой точки ствола скважины в пространстве.  Рис.1 Виды промыслово-геофизических исследований Принятое понятие инклинометрии несколько шире, чем это следует из самого термина. Инклинометр - это прибор, с помощью которого измеряются зенитный угол (incline - наклон) и азимут в отдельных точках ствола скважины, а инклинометрия - процесс замера с использованием инклинометра и последующее определение пространственных координат ствола. Принятое понятие инклинометрии включает также приборы и системы контроля, где пространственное положение ствола принципиально определяется другими методами. Развитие и совершенствование инклинометрии происходит в следующих направлениях: повышение точности определения пространственного положения оси ствола скважины и оперативности получения инклинометрической информации, снижение затрат на производство инклинометрических измерений. Скважины (в зависимости от геологических, геоморфологических и других условий) проектируют или вертикальными, или наклонно-направленными. В процессе бурения ствол скважины обычно отклоняется от заданного направления из-за влияния ряда геологических и технических факторов, т. е. искривляется. На рис. 2 схематически изображено положение ствола скважины в пространстве. На определенном интервале глубин оно характеризуется углом отклонения скважины от вертикали 8 и азимутом <р. Плоскость, проходящую через вертикаль и ось скважины на данном ее участке, называют плоскостью искривления. Сведения об искривлении скважины необходимы для установления положения ее забоя в пространстве, при построении профильных геологических разрезов, структурных и других геологических карт.  Рис. 2 Схема фактического положения ствола скважины в пространстве Инклинометрические приборы Классификация инклинометрических систем проведена по нескольким уровням. На первом уровне в основе классификации лежит главная эксплуатационная функция, определяемая наличием или отсутствием канала связи «забой-устье», так как от этого зависят возможности использования инклинометрических приборов и систем. По этому признаку все инклинометры делятся на 2 класса: 1. Автономные (без канала связи): - многоточечный фотоинклинометр МТ-1; - автономный цифровой инклинометр «Наклон». 2. С каналом связи «забой-устье»: - инклинометры КИТ и КИТА; - непрерывный цифровой инклинометр ИН 1-721; - гироскопический инклинометр ИГ-36. Приборы и системы с каналом связи «забой-устье», требующим остановки бурения, можно классифицировать по следующим признакам: • по числу контролируемых параметров: - контролируют один параметр (угол установки отклонителя); - контролируют зенитный угол и азимут; • по физическому принципу, положенному в основу работы датчиков инклинометра: - механические (инклинометр ИМ-1); - электрические; - гироскопические (инклинометр ИГ-36) и т. д.; • по спосооу регистрации: - одноточечные; - многоточечные (инклинометры КИТ и КИТА); - непрерывные (инклинометр ИН 1 -721) ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Для выполнения практического задания было выбрано Фёдоровское месторождение. Фёдоровское нефтегазовое месторождение расположено в Ханты-Мансийском Автономном округе Российской Федерации в 40 км к Северо-Востоку от г. Сургут. Приурочено к Фёдоровской, Моховой, Северо-Сургутской и Оленьей структурам Сургутского нефтегазоносного района Средне-Обской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. (рисунок 3)  Рисунок 3 – Карта расположения месторождения На рисунке 4 изображен пример записи полученных замеров (каротажа) в формате. las. Данный формат был открыт при помощи программы программного обеспечения «СКАД-Каротаж 1.0», предназначенного для подключения и установки записи приборов, считывания и хранения результатов измерений с приборов, для визуального просмотра и анализа результатов измерений и вывод данных на печать.  Рисунок 4 - Пример записи полученных замеров (каротажа) в формате.las В таблице 1 представлена часть результатов обработки материалов геофизических исследований. Таблица 1 – Результаты обработки материалов геофизических исследований.

На рисунках 5 и 6 изображены графики зависимостей нефтенасыщенности и пористости от глубины соответственно.  Рисунок 5 – График зависимости насыщенности по длине скважины  Рисунок 6 – График зависимости пористости по длине скважины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||