жесткие повязки. Техника гипсования

Скачать 121.66 Kb. Скачать 121.66 Kb.

|

|

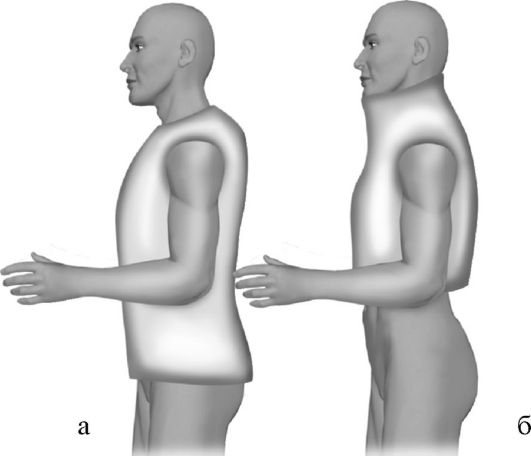

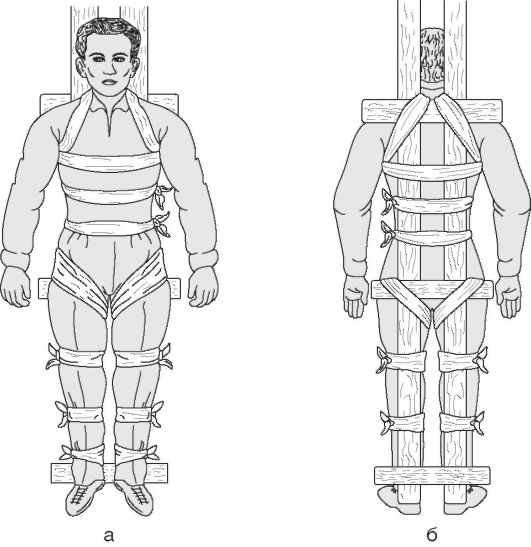

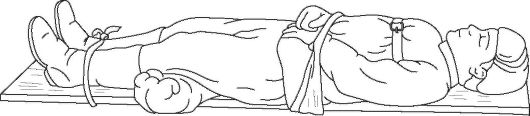

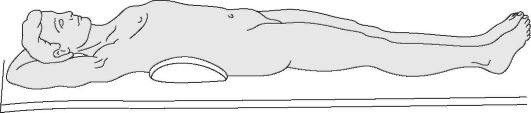

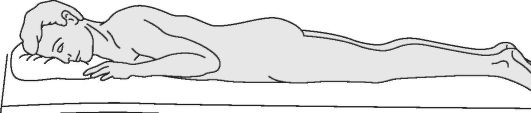

Техника гипсования В травматологических отделениях стационара, кроме операционной и перевязочной, имеется гипсовальная. Она предназначена не только для наложения гипсовых повязок и лонгет, но и для производства некоторых операций: вправления вывиха, скелетного вытяжения и т.д. В гипсовальной требуется такое же соблюдение асептики, как и в перевязочной. Наложение гипсовых повязок является большим искусством: необходимо не только знать правила наложения, чтобы фиксировать конечность, но и облегчить страдания и не препятствовать кровообращению. Если после наложения гипсовой повязки усиливается боль, увеличивается отек, следует считать, что гипсовая повязка наложена плохо. Лучше всего накладывать повязку при помощи марлевых бинтов, пропитанных гипсом. Гипс представляет собой порошок, похожий на муку. Если его смешать с водой, то получается кашицеобразная быстрозастывающая масса. Для проверки качества гипса применяют ряд проб. 1. Берут равные порции гипса и воды комнатной температуры и смешивают. Масса через 6—7 минут должна застыть и затвердеть. Образовавшаяся пластинка должна ломаться, а не крошиться. 2. Берут гипс в кулак и крепко сжимают; если он хорошего качества, то после разжатия кулака он рассыпается, гипс плохого качества будет лежать на ладони в виде комка с отпечатками пальцев. 3. Гипс, смешанный с водой, не должен издавать запаха тухлых яиц. Для того чтобы гипс не терял свои свойства, его следует хранить в сухом месте в плотно закрытой коробке. Иногда желательно замедлить застывание гипса, тогда его смешивают с холодной, а не теплой водой, добавляют крахмальный клейстер. Для ускорения застывания гипса его смешивают с теплой водой (30—35 °С). После его наложения можно использовать фен или суховоздушную ванну. Преимущество гипсовой повязки заключается в том, что она создает иммобилизацию, обеспечивает максимальный покой ране, предохраняет ее от попадания вторичной инфекции, а гранулирующую рану — от травматизации. Избыток раневого отделяемого хорошо впитывается в гипсовую повязку, так как гипс обладает высокой гигроскопичностью. Все это обеспечивает благоприятные условия для заживления ран и переломов. Для наложения гипсовых повязок необходимо следующее оборудование: • специальный стол, на котором можно придать больному необходимое положение; • клеенчатые фартуки; • резиновые перчатки; • различные подставки и приспособления (валики, клеенчатые подушечки и т.д.); • бинты и вата. Виды фиксирующих гипсовых повязок. 1. Циркулярная (сплошная) повязка покрывает конечность по окружности. 2. Тутор — гильза из гипса, которая накладывается на поврежденный сегмент конечности. Тутор может быть съемным и несъемным. 3. Окончатая гипсовая повязка представляет собой циркулярную повязку с «окном» над раной. 4. Мостовидная повязка состоит из двух гильз, скрепленных между собой одним или несколькими мостиками. 5. Шарнирная повязка состоит из двух гипсовых гильз, соединенных между собой двумя металлическими пластинками с шарниром. Кроме того, имеется гипсовый корсет и гипсовая кроватка. Следует соблюдать некоторые правила. 1. Для достижения полного покоя, особенно при переломах, необходимо создать неподвижное положение не только поврежденной кости, но и двум ближайшим суставам. 2. Конечность следует удерживать совершенно неподвижно до полного застывания гипса. 3. Во время наложения повязки необходимо следить за каждым туром бинта, чтобы повязка ложилась ровно. Она должна равномерно облегать, но не давить. 4. Концы пальцев следует оставлять открытыми. 5. В местах, где имеются костные выступы, надо подложить вату (лучше простую, а не гигроскопичную, так как она более упруга и не впитывает пот). 6. Перед укладыванием больного на кровать под матрац подложить щит, так как укладка на кровати с сеткой может привести к изменению гипсовой повязки. 7. Пока повязка не высохла, не стоит покрывать ее простыней или одеялом. 8. В первые дни после наложения повязки медсестра должна следить, не сместилась ли она, не давит ли. В случае появления отека, цианоза необходимо сразу же поставить в известность врача. 9. После наложения повязки следует провести маркировку. Написать на ней три даты: дату перелома, дату наложения гипса, день предполагаемого снятия. В настоящее время изготавливают гипсовые повязки фабричным путем, однако в некоторых лечебных учреждениях готовят гипсовые бинты сами. Приготовление гипсовых бинтов. 1. Для приготовления гипсовых бинтов используют бинты из белой марли, так как желтая негигроскопична. Бинт должен быть не длиннее 3 м. При такой длине гипсовый бинт достаточно хорошо промокает и удобен в работе. 2. На стол накладывают клеенку, в плоский лоток насыпают гипс. На конец бинта насыпают немного гипса и несколько раз равномерно проводят сверху рукой вдоль раскрученной части бинта, втирая гипс, пока не пропитается весь бинт. 3. Нагипсованный конец рыхло скатывают, чтобы не высыпался гипс. Складывают в сухую коробку горизонтально. Кроме бинтов, готовят также лонгеты — полоски бинта определенного размера, сложенные в несколько слоев (3—4 слоя — тонкая лонгета, 6—8 слоев — толстая). Лонгеты складывают рыхло, как и бинты, причем начинают складывать с обоих концов к середине. Техника наложения гипсовых повязок на отдельные части тела Повязка на голени Применяют при переломах костей голени. Повязка фиксирует коленный и голеностопный суставы и является лонгетно-циркулярной. 1. Вначале накладывают заднюю лонгету длиной 80—90 см и шириной 15 см в 5—6 слоев и укрепляют 4—5 гипсовыми циркулярными ходами бинта. 2. Особенно тщательно следует отмоделировать повязку в области лодыжек и ахиллового сухожилия. На голеностопный сустав накладывают гипсовую повязку по типу «сапожок» или повязку со стременем по Волковичу. Повязка на бедро и тазобедренный сустав (кокситная повязка) Применяют при огнестрельном ранении тазобедренного сустава, туберкулезном коксите, после операции на тазобедренном суставе. 1. Для наложения этой повязки требуется специальный ортопедический стол. При помощи специальных приспособлений придают конечности определенное положение. 2. При наложении повязки надежного укрепления в тазобедренном суставе достигают восьмиобразной или колосовидной повязкой паховой области, а также укреплением наружно-боковой части лонгетой, зафиксированной циркулярными ходами гипсового бинта. Повязка на лучезапястный сустав Показана при переломах костей запястья и пястных. 1. Ее накладывают так, чтобы зафиксировать лучезапястный сустав и головки пястных костей. Кисти придают нужное положение, чаще всего тыльное сгибание под углом 25°. 2. Изготовленную лонгету накладывают по тыльной поверхности предплечья и кисти и укрепляют циркулярно. Циркулярно-гипсовая повязка на плечевой сустав Применяют при переломах плеча, плечевого сустава. 1. Проводят с помощью помощника, который удерживает пораженную руку в отведенном положении. 2. Гипсование начинают в виде циркулярных ходов бинта от лучезапястного сустава с переходом на предплечье, плечо, через плечевой сустав на грудную клетку. Наиболее прочной повязка должна быть в области плечевого сустава. 3. Для удержания конечности в приданном ей положении используют палку, концы которой покрываются гипсовым бинтом и пригипсовываются к средней трети предплечья и к повязке на туловище. При этом конечность хорошо удерживается в зафиксированном состоянии.  Рис. 14-11. Гипсовые корсеты при переломах поясничного (а) и шейного (б) отделов позвоночника Рис. 14-11. Гипсовые корсеты при переломах поясничного (а) и шейного (б) отделов позвоночникаПостоянная (стабильная) иммобилизация Применяется, когда требуется жесткая фиксация поврежденного сегмента тела, а досрочное устранение ее ведет к грубым дефектам в лечении - смещению отломков, рецидиву вывихов и др. Объем гипсовой повязки при повреждениях верхней конечности представлен на рисунках 14-12-14-15, а нижней конечности на рис. 14-16-14-18. Транспортная иммобилизация при повреждении позвоночникадостигается тем, что каким-либо способом устраняют провисание полотнища носилок. Для этого на них укладывают обернутый одеялом фанерный или деревянный щит (доски, фанерные или лестничные шины и др.). Иммобилизация с помощью лестничных и фанерных шин. Четыре лестничные шины длиной 120 см, обернутые ватой и бинтами, укладывают на носилки в продольном направлении. Под них в поперечном направлении укладывают 3-4 шины длиной 80 см. Шины связывают между собой бинтами, которые с помощью кровоостанавливающего зажима продергивают между просветами проволоки. Аналогичным способом могут быть уложены фанерные шины. Сформированный таким образом щит из шин сверху укрывают сложенным в несколько раз одеялом или ватно-марлевыми подстилками. Затем на носилки осторожно перекладывают пострадавшего. Иммобилизация подручными средствами. Деревянные рейки, узкие доски и другие средства укладывают и прочно связывают между собой (рис. 40). Затем накрывают их подстилкой достаточной толщины, перекладывают пострадавшего и фиксируют его. При наличии широкой доски допустимо уложить и привязать пострадавшего к ней (рис. 41).  Рис. 40.Транспортная иммобилизация при повреждении грудного и поясничного отделов позвоночника с помощью узких досок: а - вид спереди; б - вид сзади Для транспортировки и переноски раненого можно приспособить снятую с петель дверь (рис. 42). Вместо досок можно использовать лыжи, лыжные палки, жерди, уложив их на носилки. Однако следует очень тщательно обезопасить от давления те участки тела, с которыми эти предметы будут соприкасаться, чтобы предупредить образование пролежней. При любом способе иммобилизации пострадавшего необходимо фиксировать к носилкам, чтобы он не упал при переноске, погрузке, подъеме или спуске по лестнице. Фиксацию осуществляют полосой ткани, полотенцем, простыней, медицинской косынкой, специальными ремнями и др. Под поясницу необходимо подкладывать небольшой валик из ваты или одежды, что устраняет ее провисание. Под колени рекомендуется подложить свернутую валиком одежду, одеяло или небольшой вещевой мешок. В холодное время года пострадавший должен быть тщательно укутан одеялами. В крайних случаях при отсутствии стандартных шин и подручных средств пострадавший с повреждением позвоночника укладывается на носилки в положении на животе (рис. 43).  Рис. 41.Транспортная иммобилизация при повреждении грудного и поясничного отделов позвоночника с помощью широкой доски  Рис. 42.Положение пострадавшего на щите при повреждении позвоночника  Рис. 43.Положение пострадавшего с повреждением позвоночника при транспортировке на носилках без щита Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника. • Отсутствие какой-либо иммобилизации - это наиболее частая и грубая ошибка. • Отсутствие фиксации пострадавшего на носилках со щитом или шине из подручных средств. • Отсутствие валика под поясничным отделом позвоночника. Эвакуация пострадавшего должна осуществляться санитарным транспортом. При транспортировке обычным транспортом под носилки необходимо подстелить солому или другой материал, чтобы свести до минимума возможность дополнительной травматизации. Повреждения позвоночника часто сопровождаются задержкой мочеиспускания, поэтому во время длительной транспортировки необходимо своевременно опорожнять мочевой пузырь с помощью катетера. |