самостоятельная работа. Самостоятельная работа, Суфиянов И.Р.. технология вызова притока, опробования и исследования нефтяных пластов и скважин

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

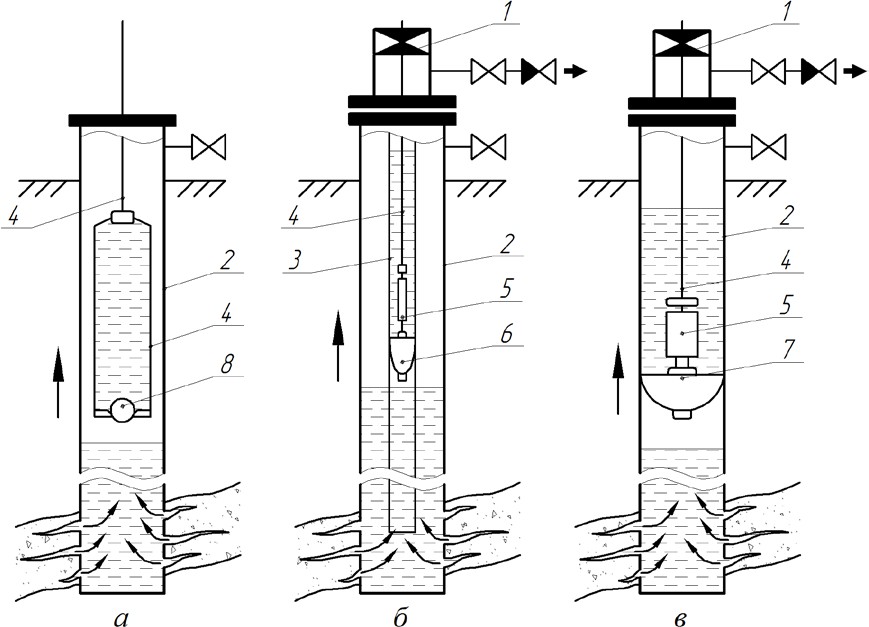

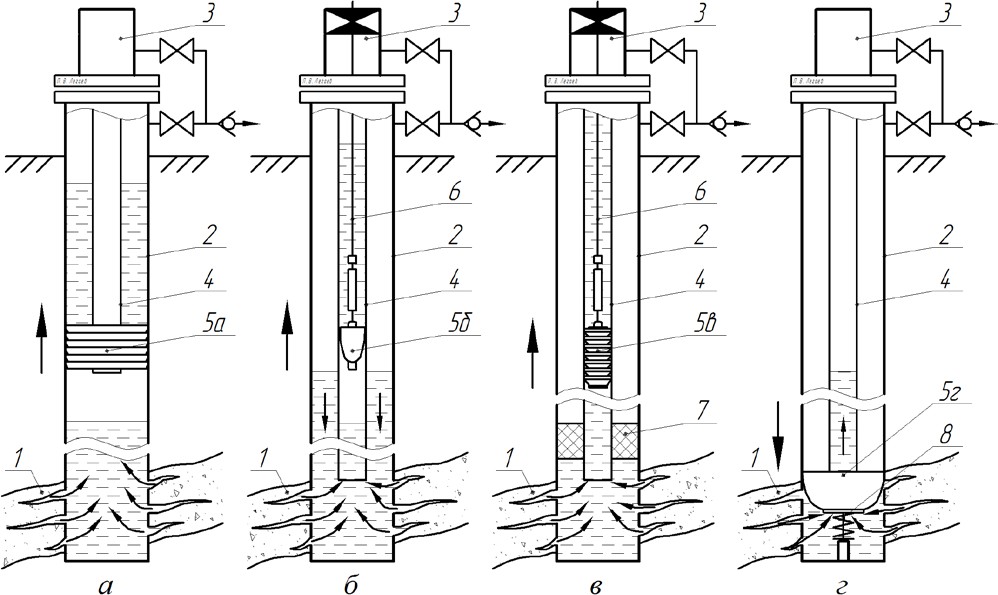

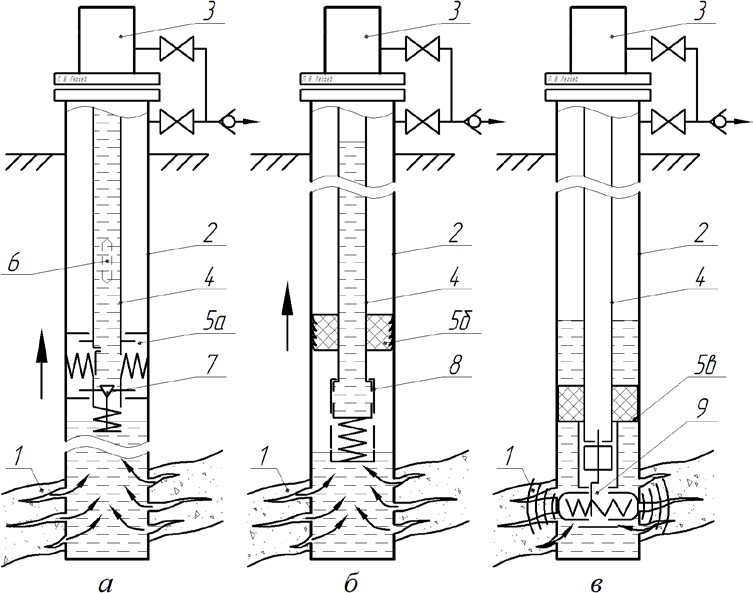

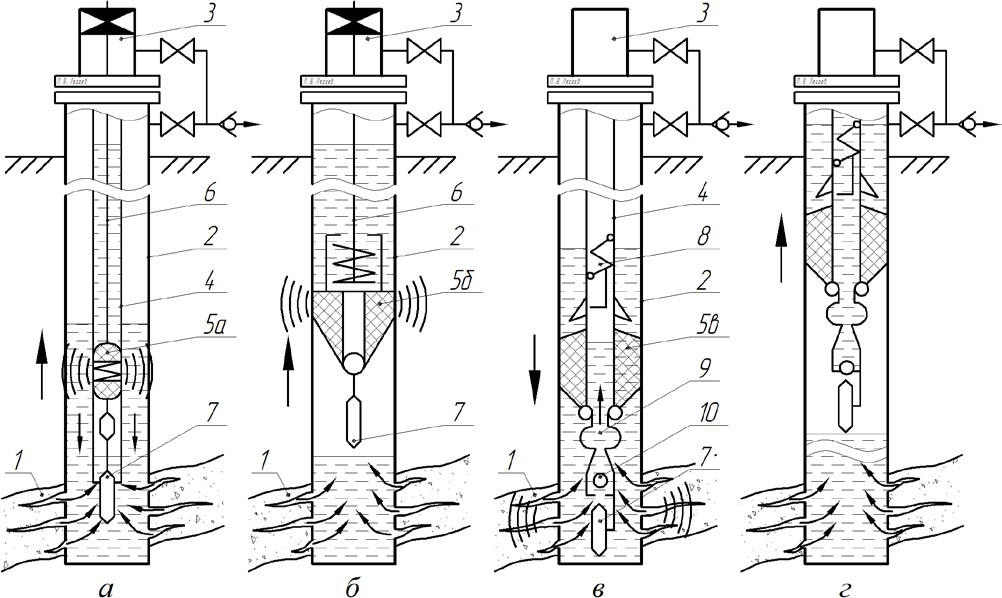

Способ вызова притока тартанием желонкойДанный способ вызова притока из пласта один из самых старых и в последнее время используется редко из-за малой производительности. Он пригоден для использования в неглубоких скважинах с низкими пластовыми давлениями, из которых не ожидается фонтанирования, поскольку скважины не имеют колонны НКТ и, как правило, устьевой арматуры. Данный способ заключается в периодическом порционном понижении уровня скважинной жидкости специальным устройством – желонкой, благодаря чему понижается давление на забое, что способствует вызову притока из пласта в скважину (рисунок 1.6, а). Желонка представляет собой полый цилиндр, выполненный из тонкостенных насосно-компрессорных труб диаметром 89 и 114 мм, нижняя часть которого снабжена обратным клапаном, а верхняя – узлом крепления к тяговому органу лебёдки. Желонка спускается на тяговом органе (как правило, стальной канат) под уровень скважинной жидкости, наполняется благодаря открывающемуся в нижней части обратному клапану, а затем поднимается на поверхность. Работы по снижению уровня в скважине ведутся медленно, так как объём желонок невелик. Например, для снижения уровня на 500 м в колонне диаметром 168 мм желонкой диаметром 114 мм и длиной 10 м необходимо сделать более 110 рейсов. Глубина спуска ограничивается прочностью и длиной тягового органа, на котором спускается желонка, а высота поднимаемого столба жидкости ограничивается длиной желонки и по техническим причинам не может превышать 40–50 м. Способ вызова притока свабированиемДанный способ вызова притока из пласта один из самых старых, традиционных и универсальных, однако до недавнего времени был запрещён к применению правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности из-за своей недостаточно безопасной и экологически чистой реализации. Он пригоден для использования для различных категорий скважин и характеризуется высокой производительностью, простотой реализации, возможностью эффективного применения в осложнённых условиях, а также совместимостью с различными методами интенсификации притока. Данный способ заключается в периодическом порционном понижении уровня скважинной жидкости специальным устройством – свабом в колонне насосно-компрессорных труб либо в эксплуатационной колонне, благодаря чему понижается давление на забое, что способствует вызову притока из пласта в скважину (рисунок 1.6, б,в). Сваб представляет собой полый цилиндр (мандрель), снабжённый обратным клапаном в своей нижней части, узлом крепления к тяговому органу в своей верхней части и уплотнительными элементами (резиновыми, полимерными манжетами либо металлическими плашками), расположенными по образующей поверхности цилиндра. Манжеты препятствуют протеканию скважинной жидкости между мандрелью и колонной труб только при движении сваба вверх. Обратный клапан открывается при спуске, пропуская скважинную жидкость, и закрывается при подъёме сваба, вынося на поверхность столб жидкости, находящийся над свабом.  а – тартание желонкой; б – свабирование в насосно-компрессорной трубе; в – свабирование в эксплуатационной колонне; 1 – устьевое оборудование; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – колонна НКТ; 4 – гибкий тяговый орган; 5 – грузы; 6, 7 – свабы; 8 – обратный клапан Рисунок 1.6 – Схемы вызова притока тартанием желонкой и свабированием За один подъём сваб выносит столб жидкости, равный глубине его погружения под уровень жидкости. Глубина погружения свабов измеряется сотнями метров и ограничивается прочностными характеристиками свабов либо тягового органа, а также мощностью и размерами барабана лебёдки, приводящей в движение тяговый орган. Тяговым органом может являться стальной канат, геофизический грузонесущий кабель и стальная лента. Уровень жидкости в скважине при свабировании может снижаться постепенно в течение сравнительно длительного времени, что способствует плавному запуску скважины. Если за один рейс из НКТ диаметром 73 мм будет извлечён столб скважинной жидкости в 250 м, то общее снижение уровня в скважине диаметром 146 мм составит около 60 м. Обзор способов показывает, что они, как правило, энергозатратны, трудоёмки и не всегда достаточно эффективны для освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами. Их реализация требует специального дорогостоящего оборудования, например, передвижных компрессоров высокого давления, азотных установок, мощных насосных агрегатов и электростанций, специализированных ёмкостей и химических реагентов. Многие способы пожаро- и взрывоопасны, а также создают большую репрессию на прискважинную зону пласта, что отрицательно сказывается на его фильтрационных свойствах. На их фоне выгодно отличается способ вызова притока свабированием, находящий в последние годы всё более широкое распространение в нефтепромысловой практике. Принципы выборы наиболее распространенного способа. Показатели оценки эффективности процесса. Параметры управления и контроля. Необходимое оборудование для реализации. Отличительной особенностью свабирования является сочетание эффективности очистки прискважинной зоны пласта (ПЗП) с высокой технологичностью (лёгкостью управления скоростью изменения депрессии на пласт) и относительной дешевизной процесса с отсутствием дополнительной нагрузки на пласт от гидравлических потерь или давления на коллектор при закачивании жидкости или газа в скважину. Свабирование наиболее эффективно в малопроницаемых коллекторах (проницаемостью 0,03–0,10 мкм2 или менее) [50]. Основные способы свабирования по эффективности и областям применения можно разделить на три группы : Свабирование неосложнённых скважин (на ранних стадиях разработки месторождений с градиентом пластового давления свыше 1,1–1,2, с проницаемостью коллектора свыше 0,015–0,050 мкм2 и др., рисунок 1.7). Свабирование осложнённых скважин (в неблагоприятных геологических условиях, глубоких, горизонтальных и др., рисунок 1.8). Вибросвабирование (малопроницаемых коллекторов при сильной закольматированности стенок скважины, при глубоком проникновении инфильтрата в ПЗП и др., рисунок 1.9). Для неосложнённых скважин по технологии применения способы свабирования можно сгруппировать по мере возрастания эффективности в следующем порядке : Спуск сваба на гибком тяговом органе или колонне НКТ непосредственно в обсаженную часть скважины (рисунок 1.7, а). Спуск сваба на гибком тяговом органе внутрь свободно подвешенной колонны НКТ (наиболее распространённый способ, рисунок 1.7, б). Спуск сваба на гибком тяговом органе внутрь колонны НКТ, оснащённой пакером на хвостовике (рисунок 1.7, в). Спуск самоуплотняющегося сваба-пакера с выполнением операции свабирования после предварительного заполнения порожних НКТ, с оснащением колонны клапанным узлом, раскрывающимся, например, периодически и кратковременно при посадке штока клапана на забой (рисунок 1.7, г) Свабирование может производиться по технологическим схемам: с перемещением отсечённого столба жидкости вместе со свабом до устья; в режиме глубинного насоса; с комбинацией указанных двух технологий; в комплекте с испытателем пластов на трубах (сваб + ИПТ).  а – в эксплуатационной колонне; б – в колонне НКТ без пакера; в – в колонне НКТ с пакером; г – в эксплуатационной колонне с предварительным импульсным заполнением НКТ; 1 – пласт; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – устьевое оборудование; 4 – колонна НКТ; 5а – гладкий, лабиринтный или корзинчатый (складывающийся при спуске) сваб; 5б – корзинча-тый сваб; 5в – манжетный сваб; 5г – сваб-пакер; 6 – гибкий тяговый орган; 7 – пакер; 8 – клапан Рисунок 1.7 – Схемы свабирования неосложнённых скважин Свабирование осложнённых скважин, с использованием более интенсивных методов воздействия на ПЗП осуществляется для освоения в слабопроницаемых коллекторах, при низких пластовых давлениях, при глубоком (свыше 2–4 м) проникновении инфильтрата промывочной жидкости в продуктивный коллектор, при сильной закольматированности стенок ствола, при опасности возникновения заколонных перетоков и в ряде других случаев. Способы такого свабирования,  отличающиеся большей глубиной или интенсивностью воздействия на ПЗП, представлены на рисунке 1.8. отличающиеся большей глубиной или интенсивностью воздействия на ПЗП, представлены на рисунке 1.8.а – свабирование свабом-пакером на колонне НКТ; б – многоимпульсное заполнение колонны НКТ с последующим свабированием; в – декольматация ПЗП виброакустическим генератором перед свабированием; 1 – пласт; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – устьевое оборудование; 4 – колонна НКТ; 5а – сваб-пакер; 5б, в – манжетный, щелевой или корзинчатый сваб; 6 – включатель; 7 – клапан; 8 – золотник; 9 – гидроакустический генератор Рисунок 1.8 – Схемы свабирования осложнённых скважин Способ свабирования, изображённый на рисунке 1.8, аосуществляется следующим образом. На нижнем конце колонны НКТ устанавливается пакер-сваб 5а (например, СВК-1 или СВК-2 конструкции БашНИПИнефть), который при спуске в скважину имеет диаметр на 10–16 мм меньший внутреннего диаметра обсадной колонны. Внутренняя полость колонны НКТ перекрыта клапаном 7 (рисунок 1.8, а). После спуска до кровли осваиваемого пласта или пропластка в НКТ сбрасывается включатель (груз) 6, клапан 7 открывается и одновременно кинематически связанный с ним пакер-сваб 5а перекрывает межколонное пространство. Возникает импульс разрежения, и колонна НКТ заполняется жидкостью из пласта 1. На следующем этапе перемещением вверх-вниз (в этом случае пакер-сваб дополнительно оснащается обратным клапаном) или извлечением колонны НКТ на поверхность производят окончательную очистку ПЗП. Очевидно, что максимальная (импульсная) депрессия на пласт будет наблюдаться в начальный момент заполнения колонны НКТ. Перемещение «вверх-вниз» целесообразно производить при сильной закольматированности прилегающей к стволу скважины зоне ПЗП (твёрдыми частицами глинистого раствора или полимерных присадок к нему и др.), при резкой нелинейности проницаемости коллектора по толщине пласта и в ряде других случаев. Как вариант вместо клапана, раскрываемого с помощью сбрасываемого в колонну НКТ груза, некоторые буровые подрядчики используют различного рода золотниковые устройства, периодически, с возникновением многократных импульсов депрессии, раскрываемые при ударе низа колонны о забой (рисунок 1.8, б); раскрываемые периодически перемещением верхнего конца колонны НКТ «вверх-вниз» с закреплением нижнего с помощью пакера над пластом (по технологии И. М. Сачко или др.) и т. д. При неэффективности освоения скважины с помощью указанных методов в наиболее тяжёлых случаях отдельными фирмами практикуется предварительная обработка ПЗП с помощью акустических волн (АВ), генерируемых различного рода механическими ударниками и распространяющимися преимущественно не по поровым каналам пласта, как гидродинамические волны (ГДВ), а по скелету породы. Для возбуждения АВ используется или вращение двигателя, устанавливаемого над генератором, или часть энергии потока жидкости, непосредственно в гидроакустическом генераторе (ГАГ) 9 (рисунок 1.8, в), преобразуемая в механические удары о стенку обсаженной скважины в перфорированной части колонны. В наиболее тяжёлых случаях, когда невозможно создать требуемую для эффективной очистки ПЗП величину депрессии на пласт (например, при опасности возникновения заколонных перетоков, при смыкании трещин и др.), при освоении скважин используется вибросвабирование. В частности, из-за малого диаметра кольматирующих частиц энергии, передаваемой им под действием статической депрессии, может оказаться недостаточно для преодоления сил трения о стенки поровых каналов. Для обеспечения возможности очистки ПЗП там создают волновое поле, которое придаёт кольматирующим частицам дополнительную энергию осцилляции. Как только энергия осцилляции частицы превысит энергию сил трения о стенки коллектора, начнётся её перемещение в направлении уже относительно небольшой величины градиента давления.  а – на гибком тяговом органе внутри НКТ; б – на гибком тяговом органе внутри эксплуатацион- ной колонны; в – на НКТ (заполнение НКТ пластовой жидкостью); г – на НКТ (подъём колонны вверх); 1 – пласт; 2 – эксплуатационная колонна; 3 – устьевое оборудование; 4 – колонна НКТ; 5а, б – вибросвабы; 5в – трубный сваб; 6 – гибкий тяговый орган; 7 – манометр глубинный; 8 – клапан управляемый; 9 – гидрогенератор; 10 – клапан обратный Рисунок 1.9 – Схемы вибросвабирования скважин Ряд примеров вибросвабирования представлен на рисунке 1.9. Одним из наиболее эффективных и легко реализуемых является использование двух «прыгающих» свабов с упругим элементом между ними (рисунок 1.9, а). В «прыгающих» свабах их энергия трения о стенки колонны трансформируется в энергию низкочастотных гидродинамических волн (ГДВ), распространяющуюся на расстояние до 400–600 м по столбу жидкости и на многократно меньшее по поровым каналам коллектора. Расчёт таких свабов полностью идентичен расчётам «прыгающих» продавочных пробок [50]. Использование «прыгающих» свабов наиболее эффективно при глубоком загрязнении ПЗП инфильтратом промывочной жидкости. В вибросвабе (рисунок 1.9, б) возбуждение ГДВ осуществляется за счёт его упругой подвески и виброперемещений в режиме автоколебаний в процессе подъёма сваба из скважины. Вибросвабирование по схеме, изображённой на рисунке 1.9 в, г осуществля- ется за счёт заполнения колонны НКТ (на 1-м этапе освоения) через гидродинамический генератор (ГДГ), что наиболее эффективно при сильном закупоривании околоствольной зоны ПЗП твёрдыми частицами раствора или его полимерных присадок. Новая конструкция гидродинамического скважинного генератора [142] относится к оборудованию для снижения уровня жидкости и интенсификации притока продукции при освоении нефтяных, газовых, водозаборных скважин. Известны свабирующие устройства, используемые непосредственно для добычи жидких и газообразных полезных ископаемых, например изобретение US5462115 Gas and oil well swab, 1994. Наряду с этим известны устройства гидродинамического воздействия на поверхность призабойной зоны скважины, содержащие сопла, например, изобретения RU2114983 Устройство для очистки и обработки скважины, SU1051236 Устройство для разглинизации и кольматации стенок скважины, US5195585 Wireline retrievable jet cleaning tool/ Очищающий подъемно-тросовый сопловой инструмент. Технологические возможности указанных известных устройств обусловлены использованием очищающей жидкости, в т. ч. с моющими добавками, подаваемой с дневной поверхности в центральный канал и сопла. Известны свабы, снижающие уровень жидкости в скважине путем её вытеснения в надсвабное пространство. Так, устройство для свабирования (RU 2197611, 2003) содержит корпус в виде двух соосных втулок – верхней и нижней, смонтированных с наклонным зазором на стержне и с возможностью вращения. Верхняя втулка выполнена с фаской на верхней периферийной кромке и со сквозными вертикальными наклонными отверстиями, сообщающимися с зазором. Наклонный зазор выполнен выходящим под углом и с пересечением наружной поверхности втулок ниже фаски. Наклонные отверстия верхней втулки и зазор предназначены для создания вытесненной из призабойной зоны в надсвабное пространство жидкостью вращающего момента устройства, а также для образования жидкого уплотнения в пристеночном пространстве колонны труб. Устройство имеет ограниченные технологические возможности. Прототипом является сваб (RU 2315856 Сваб, 2008), содержащий корпус с обратным клапаном, установленным в осевом канале корпуса с возможностью вертикального перемещения. Корпус выполнен со сквозными отверстиями в верхней и нижней частях боковых стенок. Обратный клапан выполнен в виде перевернутого стакана с отверстиями в боковых стенках и со сквозными вертикальными отверстиями в верхней торцевой стенке между полостью обратного клапана и осевым каналом корпуса, оснащен штоком и подпружиненным предохранительным клапаном. Предохранительный клапан смонтирован с возможностью осевого перемещения посредством регулирования пружины. Недостатком прототипа являются ограниченные технологические возможности. Задачей изобретения является расширение технологических возможностей сваба. Задача решается таким образом, что в свабогенераторе, содержащем корпус с центральным каналом и сквозными верхними и нижними боковыми отверстиями и с расположенным в корпусе обратным клапаном, оснащенным центральным верхним штоком, внутренним подпружиненным клапаном и сквозными отверстиями – вертикальными в верхней торцевой стенке и боковыми, согласно изобретению, корпус состоит из двух соосных, соединенных разъемно втулок – верхней и нижней – и опорной секции.Втулки смонтированы с промежуточным кольцевым наклонным зазором на штоке с возможностью вращения. Верхняя втулка выполнена со сквозными вертикальными наклонными отверстиями, сообщающимися с зазором. Нижняя втулка выполнена со сквозными боковыми отверстиями в верхней части. Грани кольцевого зазора, верхнее основание верхней втулки, цилиндрическая поверхность каждого из наклонных отверстий верхней втулки выполнены между собой сопряженными. Периферийная часть зазора расположена на боковых поверхностях втулок. Угол наклона зазора к центральной оси корпуса выполнен острым. Опорная секция корпуса выполнена с боковыми сквозными окнами. Обратный клапан оборудован боковыми сужающимися соплами, при этом клапан и сопла выполнены цельно. Сопла расположены на уровне боковых окон опорной секции с возможностью вертикального перемещения в них. Технический результат изобретения заключается в расширении технологических возможностей сваба посредством сочетания в конструкции корпуса с межвтулочно-пристеночной циркуляцией, вытесненной в надсвабное пространство жидкости и одновременного возврата части жидкости в призабойную зону через систему отверстий, клапанов и сопел. Кроме того, заключается также в повышении надежности работы сваба при помощи снижения давления столба надсвабной жидкости и, следовательно, снижения натяжения тягового органа в пределах его разрывного усилия благодаря возможности сквозного направления части надсвабной жидкости через боковые отверстия нижней втулки, центральный внутренний канал, вертикальные отверстия обратного клапана, периодически открывающийся клапан и далее через сопла в призабойную зону. Пути дальнейшего совершенствования метода свабирования скважин связаны с несколькими направлениями: 1 .Повышение производительности труда и улучшение условий труда обслуживающего персонала. 2 .Разработка подземного свабировочного оборудования нового поколения 3 .Разработка манжет нового поколения. 4. Разработка свабировочного комплекса с использованием пластиковых труб [16]. 5. Разработка, совершенствование программного обеспечения. Пути дальнейшего совершенствования метода свабирования хорошо видны из графического отображения затрат времени на свабирование скважин, где доля труда, связанного с человеческим фактором, доходит до 40 и более процентов. Обратимся к эмпирической формуле, описывающей общие фактические затраты при свабировании: Тф = Т+ t +t* + Т(рев) + Т(осм) , где: Тф – общее фактическое время, затраченное на свабирование скважины; T –машинное время лебедочного оборудования, затраченное на спуско- подъемные операции и не связанное с человеческим фактором; t- ПЗР – подготовительные заключительные работы на скважине; t* - смена манжет; Т(рев) – переключение коробки передач оператором при спуско – подъемных операциях (реверс); Т(осм )– осмотр оборудования, отдых оператора Таким образом, затраты,связанные с человеческим фактором, равны: Тч = t+ t* + Т(рев) + Т(осм); где Тч – общее время, связанное с человеческим фактором. Видно, что основной резерв в повышении производительности труда заложен в повышении надежности манжет (t*), в автоматизации спуско- подъемных операциях (Трев) и в повышении ресурса безотказной работы оснастки подземного свабировочного оборудования (Тосм). В общем фактическом (Тф) балансе времени смена манжет (t*) составляет немалую долю – от 2 до 7,8 %, что говорит о необходимости повышения ресурса безотказной работы самой манжеты. В настоящее время в существующей конструкции применяемых манжет в процессе спуско-подъемных операций идет непрерывное снижение коэффициента пакеровки манжеты от 1 до 0,5 т. е. необходимо разработать конструкцию манжеты с автоматическим непрерывным поджимом рабочей поверхности манжеты к стенки НКТ и доведением ресурса на отказ до 48-50 часов. Доля времени, затраченная оператором на переключение коробки передач (Трев) колеблется в зависимости от выполняемых задач от 1,5 до 9,3 %, и значит перевод работы лебедочного оборудования в автоматизированный режим (гидропривод или электропривод) с одной стороны - повысит производительность труда, с другой - значительно снизит физическую и психологическую нагрузку на оператора свабировочного комплекса. Но наибольшее время затрачивается оператором на отдых и осмотр оборудования (Тосм) и колеблется от 15,6 до 24,8 %. Исходя из выше проведенного анализа фактического затраченного времени и поиска путей сокращения его отдельных составляющих, можно сделать вывод, что дальнейшее развитие технологии свабирования скважин и повышение его конкурентоспособности перед другими способами освоения скважин, должно быть связано с автоматизацией всех операций и повышением надежности работы оборудования. Для повышения конкурентоспособности свабирования пред другими способами освоения скважин необходима также разработка подземного оборудования нового поколения с набором следующих методов: МЛМ ; Т; Р; СТД; РИС; ВГД; акустический генератор; пробоотборник на 2 пробы. Такая конструкция подземного оборудования предполагает следующую технологию освоения скважин: 1. Перед освоением в районе продуктивного пласта отбирается глубинная проба жидкости 2. Перед освоением производится обработка призабойной зоны пласта акустическим генератором. 3. Производится освоение с регистрацией технологических параметров процесса свабирования и гидродинамических параметров продуктивного пласта (КВУ). 4. Если в процессе понижения уровня не удается вызвать приток жидкости из пласта, повторно обрабатывают пласт акустическим генератором. 5. После повторной обработки производится понижение уровня до получения притока. 6. При получении устойчивого притока в районе пласта отбирается вторая глубинная проба. 7. По заказу «Заказчика» - каротаж с целью получения профиля притока, определения источника обводнения и решения других задач. Во многих случаях Заказчика устраивает комплексный подход к освоению скважин, который заключается в передаче Подрядчику скважины после бурения или КРС с освоением скважины под «ключ». При этом предполагается следующая технология: 1. Вторичное вскрытие пласта (перфорация). 2. Вызов притока жидкости из пласта с информационным сопровождением силами Подрядчика (в том числе спуск и подъем НКТ). 3. Обработка призабойной зоны пласта волновыми технологиями или акустическим генератором. 4. Каротаж (ГИС с целью определения профиля притока, определение источника обводнения и т. д.). Для применения такого комплексного подхода к освоению скважин предлагается разработать свабировочный комплекс, включающий 1. На шасси «Урал» (или др. шасси) смонтирована облегченная вышка с набором пластиковых НКТ и автоматизированной системой спуска-подъема НКТ, свинчивания и развинчивания НКТ (или лучше цельная пластиковая колонна НКТ). 2. На шасси «Урал» смонтирован автоматизированный свабировочный агрегат с компьютеризированной системой информационного сопровождения. Значительный резерв в повышения эффективности освоения скважин свабированием заложен в разработке «экспертного» программного обеспечения, которое бы учитывало: 1. Технологию бурения данной скважины(скорость бурения , марку долота, роторное или турбинное, вскрытие пласта на депрессии или на равновесии, бурение на глинистом растворе или полимерном и др.) 2. Технологию глушения пласта при КРС (состав жидкости глушения, давление на пласт при глушении и др.) 3. Пластовое давление; 4. Химический состав скелета продуктивного пласта и др. После ввода данных «экспертная» программа рекомендует: 1) технологическую схему свабирования с учетом пластового давления и гидропроводности; 2) выбор параметров свабирования в зависимости от условий вскрытия пласта при бурении или условий «глушения» при КРС; 3) выбор одного из 4-х методов свабирования : а) свабирование с созданием квази или статической депрессии на пласт ; б) свабирование с понижением давления на пласт с помощью серии гидроударов(имплозии); в) свабирование с дополнительной обработкой ПЗП волновыми технологиями на невысокой депрессии; г) свабирование с предварительной или периодической обработкой ПЗП с помощью акустических волн, распространяющихся преимущественно по скелету породы ( рекомендации соискателя - 6кгц; 20 кгц). Развитие технологии за последние 10-30 лет В РФ разработана технология освоения скважин с использованием газификационной установки АГУ – 8К. Производительность установки 5-6 м3/мин газообразного азота, максимальное давление до 22 Мпа. Широкое применение ограничивается не только дефицитом установок, но в основном отсутствием в нефтегазовых районах страны, особенно в районах массового бурения, заводов по производству азота (заправочных станций). Применение газообразных веществ и их смесей с жидкостями позволяет создавать новые технологии, совершенствовать и интенсифицировать известные методы. Высокая эффективность новых и усовершенствованных технологий с использованием азота обусловлена его физико-химическими свойствами и влиянием на гидродинамические условия процессов. Газообразный азот, используемый в нефтяной промышленности, взрывобезопасный, химически малоактивный, нетоксичный. |