Технология возделывания кукурузы на зерно в условиях тамалинского района

Скачать 132.55 Kb. Скачать 132.55 Kb.

|

|

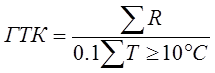

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ» Кафедра растениеводства и лесного хозяйства КУРСОВОЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: «ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В УСЛОВИЯХ ТАМАЛИНСКОГО РАЙОНА» ВЫПОЛНИЛА: студентка 226 группы 2 курса Захарова Я.В. ПРОВЕРИЛ: Жеряков Е.В. Пенза, 2021 г Содержание 1 БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУКУРУЗЫ 5 4 ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В СИСТЕМЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 22 4.1 Предшественники. 23 4.2.2 Система удобрения культуры 28 Приложения 50 Введение Кукуруза является древнейшим культурным растением. Происходит из Центральной и Южной Америки, зоны тропиков и субтропиков, на что указывают археологические находки пыльцы, метелок, зерна и початков примитивных форм кукурузы и результаты генетических и цитоэмбриологических исследований. В культуру была введена примерно 5000 лет до н.э. В доколумбовую эпоху она была одной из главных продовольственных культур аборигенов этих районов. Колумб сообщил об открытии нового растения вскоре после открытия им Америки. Первые образцы попали в Европу в конце XV в. Первоначально кукурузу возделывали как декоративное растение. Позже во Франции, Италии, Португалии она была признана продовольственной, затем кормовой культурой. В XVI в. кукуруза быстро распространилась в районах с благоприятными для неё условиями возделывания: в Северную Африку, Индию, Китай. В России она стала известна в XII в. и быстро распространилась в степной зоне. На данный момент кукуруза является высокоокультуренным растение, неспособным к произрастанию без помощи человека, так как зерно почти не осыпается, початки обламываются редко, а стебель отличается достаточной прочностью. Возделывание кукурузы имеет важное агротехническое значение. При соблюдении высокой агротехники она способствует очищению полей от сорняков, является хорошим предшественником для зерновых культур, в частности для пшеницы. Особенно велика ценность кукурузы как кормовой культуры. Кукуруза получила широкое распространение в мире благодаря высоким пищевым качествам и хорошей продуктивности и способности адаптироваться к условиям произрастания. Районы возделывания простираются от тропических широт до Скандинавии. В мировом земледелии посевные площади составляют 130-140 млн га, причем 22-23% из них находятся в США, при этом давая до 60% валового мирового сбора зерна. Посевы кукурузы составляют 20% от посевной площади зерновых культур. В Бразилии посевные площади составляют 12,4 млн га, в Индии —5,8 млн га, в Аргентине — 3,2 млн га. Большие площади посевов имеются в Мексике, некоторых странах юго-восточной Европы (Румыния, Болгария, Венгрия), Китае. Валовый сбор зерна в мире — 600 млн т или 29% от валового сбора зерновых. Средняя урожайность 4,2 т/га. В России средняя урожайность кукурузы составляет 50-70 ц/га. По официальным данным этот показатель, однако, не выходит за уровень 35-45 ц/га, но это уже обусловлено разными климатическими условиями на территории страны. [2] В Пензенской области в 2019 году урожайность кукурузы на зерно при посевной площади 31545 га составила 54,9 ц/га, валовый сбор - 163,7 тыс. тонн. В Тамалинском районе урожайность составила 16,6 ц/га. 1 БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУКУРУЗЫ 1.1 Ботанико-морфологическая характеристика Кукуруза (ZeamaysL.) относится к семейству злаковых (Gramineaeили Poaceae), имеет множество разновидностей, которые по высоте растений, длительности роста и развития, по формам зерен сильно отличаются. Корневая система кукурузы – мочковатая. При прорастании зерен сначала образуется первичный зародышевый корешок, потом 3-5 вторичных зародышевых корней. Позже образуются на глубине 2-5 см из первого узла у начала стебля 45-250 мочковатых или придаточных корней. Связь между зерном и первым узлом, из которого отрастают корни, составляет мезокотиль (1 междоузлие). Из первых узлов стебля над поверхностью почвы прорастают воздушные или опорные корни. Мочковатая корневая система распространяется в диаметре около 1 м вокруг стебля, причем ее часть развивается близко к поверхности почвы, другая проникает на глубину 2,5 м. Длина стеблей растений кукурузы колеблется от 0,5 до 7 м, а диаметр их – от 1 до 0,5 см. Количество узлов бывает различное. На основании междоузлий отрастают початки, из которых у современных гибридов, как правило, только один достигает полного развития. Под землей могут прорастать боковые или пазушные побеги. Сердцевина стебля, в которой находятся сосудистые пучки, содержит до образования зерен 8-12% сахара. Листья кукурузы состоят из листовой пластинки, листового влагалища и лигулы (листового язычка). Количество листьев колеблется в зависимости от группы спелости гибрида. Как правило, бывает 8-16 листьев. Так как почаокснабжается прежде всего ассимилятами от листа, который находится непосредственно под ним, очень важно, чтобы происходила полная инсоляция его поверхности. Растение кукурузы однодомно, но раздельнополо, т.е. перекрестноопыляющееся, мужские и женские соцветия находятся на одном и том же растении. Мужские двухцветковые колоски образуют на верхушке стебля соцветие типа метелки, а женские колоски с двумя цветками, из которых один редуцирован и не фертилен, - початки. В метелках образуется 4-10 млн. зерен. От завязи каждого женского цветка выходит длинная (40-50 см) нить рыльца, которая принимает всей поверхностью пыльцу. Нити рыльца всех цветков (300-1000) образуют кисть, которая во время цветения выходит из оберток. Опыление проводится ветром. Так как пыльца растения обычно выпускается на 2-4 дня раньше, чем появляются кисти нитей рыльца, как правило, происходит перекрестное опыление. Оплодотворение двойное. Зерна находятся в початках в попарно расположенных рядах по 25-50 на стержне и образуют вместе початок, который окутывается обертками. Диаметр стержня сильно колеблется в зависимости от сорта. Спелое зерно кукурузы состоит из трех частей: из семенной кожуры – перикарпа, эносперма и зародыша. По форме зерна различают: зубовидные, кремнистые, мелкосеменные, сахарные, крахмалистые, восковидные и пленчатые. Форма зерна зависит от состояния эндосперма, т.е. распределения роговидной и мучнистой консистенции. Размеры зерен у отдельных видов разные. Соответственно колеблется и масса 1 тыс. зерен от 50 до 1200 г. Кукуруза очень продуктивное растение. Она за короткое время производит больше органической массы, чем другие культурные растения. [11] 1.2.Требования к условиям произрастания. В целях правильного и полного удовлетворения требований кукурузы к условиям произрастания, главное внимание должно быть обращено на природные условия и биологические особенности растения. - температурный режим. Необходимая температура для роста и развития кукурузы - +12…+25С. Дневная температура +22…+25 и ночная +18С является оптимальной. Прирост вегетативной массы кукурузы начинается при температурах выше +10…+12С. Важным критерием для оценки пригодности места выращивания кукурузы является сумма эффективных температур за период май – сентябрь: чем более раннеспелый гибрид, тем ниже требуемая сумма тепла. Заморозки весной не вредят кукурузе, если не повреждается точка роста. Осенние заморозки ниже – 4С вызывают отмирание растений и снижение питательности корма. Высокую потребность кукурузы в тепле надо учитывать при выборе сроков посева и уборки. Из этих свойств кукурузы следует, что колебания урожайности по отдельным годам больше зависят от суммы температур, чем от влаги. - требовательность к влаге (примерно 30 мм осадков/месяц) в начале вегетации невысока. До образования седьмого-восьмого листа случаи проявления признаков недостатка влаги редки. Если в это время выпадает мало осадков, но стоит теплая погода, кукуруза развивает мощную корневую систему, проникающую в почву глубже обычного, что создает хорошую предпосылку для формирования высокого урожая при условии недостаточной влагообеспеченности в последующий период. Наибольшее количество влаги кукуруза потребляет в течении 30 дней, начиная за 10-14 дней до выбрасывания метелки и до стадии молочной спелости зерна, когда растение быстро растет в высоту. Недостаток влаги в этот критический период, который часто сопровождается воздушной засухой, что вызывает увядание растений, подсыхание листьев, снижает активность фотосинтеза и жизнеспособность пыльцы, все это приводит к снижению урожайности. Благоприятные условия создаются при выпадении 80-120 мм осадков и при влажности почвы более 60%. Однако частые дожди, вызывающие избыточное увлажнение почвы, хуже влияют на кукурузу, чем сухие периоды с непродолжительными дождями. - требования к свету. Кукуруза – светолюбивая культура, она не переносит затенения, особенно в молодом возрасте. Для развития мощной листовой поверхности и образования початков она требует много света. В затененных местах листовая поверхность молодого растения бывает в 2 раза меньше, чем при хорошем освещении. Кукуруза относится к растениям короткого светового дня, имеющего продолжительность 12-14 часов. При перенесении в условия более длинного светового дня, а также пониженных температур весны она увеличивает общую площадь листовой поверхности и вес зеленой массы, но удлиняет период вегетации. Для того чтобы обеспечить кукурузу достаточным количеством света и воздуха, необходимо содержать ее посевы в чистом, а почву в рыхлом состоянии. Тогда сорняки не будут затенять растения кукурузы, а воздух легко будет проникать к ее корням. находятся во взаимосвязи с климатическими условиями. При ограниченной влажности суглинистые почвы, как более влагоемкие, лучше подходят для кукурузы, чем песчаные. В северных регионах при недостатке тепла и повышенной влажности для выращивания кукурузы более пригодны хорошо окультуренные легкие суглинистые, супесчаные и песчаные почвы, которые весной быстрее прогреваются. Наилучшими условиями для роста и развития кукурузы создаются на черноземах. В северных регионах возделывания кукурузы предпочтение особенно следует отдавать полям, защищенным от ветра и на южных склонах, но чтобы избежать водной эрозии почвы склона не должны превышать 5 градусов. Непригодными для выращивания кукурузы являются холодные и переувлажненные почвы, особенно в северных пограничных регионах ее выращивания. Требования кукурузы к почвенным условиям невысокие. Они выше к уровню культуры земледелия, чем к типу почвы. Кукуруза растет на всех почвах при рН не ниже 5,6. При более высокой кислотности урожай снижается. При рН ниже 5,0 ее снижение достигает 30%. [11] 1.3 Рост и развитие Кукуруза проходит разные стадии роста и развития: Всходы. Почка зародыша трогается в рост через 1–2 дня после наклевывания семян, когда зародышевый корень выходит из оболочки. Вскоре над поверхностью почвы появляется колеоптиле с зародышевыми листьями. В течение 5–7 дней с того, как показались проростки, развиваются первые три настоящих листа. Фазой всходов принято считать период в 8–12 дней с момента прорастания до начала интенсивного роста. Развитие листьев. Первые 3 листа появляются с перерывом в 1–2 дня, следующие до восьмого — через каждые 3–5 дней. После 10–12-го листа развитие замедляется. Объем зеленой массы зависит от спелости сорта. Раннеспелые растения насчитывают 11–13 листьев, средне- и позднеспелые — около 23–25 штук. Мужское соцветие (метелка) начинает формироваться на 4–6-м листе, женское (початок) — на 7–8-м. Выметывание. Эта фаза наступает при выдвижении метелки из раструба верхних листьев на 1,5–2 см. Цветение. Метелка зацветает спустя 3–4 дня после выметывания и цветет 5–7 дней. К концу фазы завершается формирование початка. Его цветение наступает при выходе столбиков пестика с рыльцами-нитями из листьев обертки. Формирование зерна. Этот период продолжается от оплодотворения до достижения максимальной величины зерновки. Плотность зерна в початке зависит от разницы между началом цветения метелки и початка. В норме этот период длится 3–5 дней, в сухую жаркую погоду может увеличиваться до 10 дней. В этом случае наблюдается череззерница — недовыполнение початка зерном. Налив зерна. Период интенсивного накопления в злаке пластических веществ называют фазой молочной спелости. Далее поступление питания в зерновку прекращается и начинается затвердение верхней части. Эту фазу роста называют восковой спелостью кукурузы. Полная спелость. Эта фаза наступает, когда зерно становится твердым, а его влажность снижается до 20–25 %. Продолжительность периода вегетации у кукурузы колеблется от 75 до 180 дней и более. Отмечена тесная зависимость между длиной периода вегетации и числом листьев на растении (коэффициент корреляции 0,82-0,99), а также между длиной периода вегетации и урожаем зерна (0,70). По длине периода вегетации у кукурузы выделяют следующие группы растений: раннеспелые с продолжительностью от всходов до полного созревания зерна 80-90 дней (листьев на главном стебле 10-12); среднераннеспелые-90-100 дней (12-14 листьев); среднеспелые-100-115 дней (14-16 листьев); среднепозднеспелые - 115-130 дней (16-18 листьев); позднеспелые-130-150 дней (18-20 листьев), очень позднеспелые - более 150 дней (более 20 листьев). [7] 2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО Тамалинский район расположен на юго-западе Пензенской области и граничит на севере — с Белинским, на востоке — с Бековским районами Пензенской области, на юге — с Саратовской, на западе — с Тамбовской областями. Общая площадь района составляет 123 тыс. 593,8 га, в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения — 114 тыс. 724,9 га; - земли населенных пунктов — 6 тыс. 735,75 га; - земли промышленности — 50,65 га; - земли лесного фонда — 1 тыс. 64,1 га. Территория Тамалинского района входит в лесостепную зону Средне-русской почвенно-географической провинции. Занимая переходное поло-жение между лесолуговой и степной зонами, лесостепь характеризуется своеобразным почвенным покровом. Рельеф района – повышенный, но носит сильно выраженный эрозийный характер: много оврагов, балок. Климат умеренно-континентальный, относительно благоприятные условия для возделывания кормовых и технических культур. Зима здесь в меру холодная (средняя температура января – 10 ˚С), возможны кратковременные понижения температуры до -27 ˚С. Лето теплое (+20 ˚С в июле), часто засушливое, с сильным ветром, поднимающим в воздух черноземную пыль. Тамалинский район является одним из самых экологически чистых и сельскохозяйственно развитых районов области. [6] 2.1 Почва В Тамалинском районе преобладают выщелоченные и типичные черноземы. Типичные черноземы характеризуются высоким содержанием (6,5%) гумуса. Содержание его равномерно снижается с глубиной. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты (Сгк/Сфк = 1,6–2,4), а среди них — гуматы кальция. За пределами гумусового горизонта гумус становится фульватным (Сгк/Сфк = 0,7–0,4). Реакция среды нейтральная, а в карбонатном горизонте — слабощелочная; характерна высокая емкость и полная насыщенность поглощающего комплекса основаниями, среди которых преобладает Ca. Минеральная масса стабильна, нет перераспределения по профилю илистой фракции и полуторных оксидов. Почвы характеризуются прекрасной водопрочной структурой, благодаря чему в них создается оптимальный водно-воздушный режим. Биологическая активность почв высокая. У выщелоченных черноземах поглощающий комплекс практически полностью насыщен основаниями; рН обычно (5,2) и несколько уменьшается в подгумусовом горизонте. Сумма обменных оснований — 25–45 мг-экв. Минеральная масса не вполне стабильна, отмечены признаки перемещения по профилю R2O3, более отчетливо выражена миграция илистой фракции. В ряде случаев это улавливается не столько аналитическими методами, сколько микроморфологическими. [5] 2.2 Климат Климат Тамалинского района умеренно-континентальный. Средняя температура самого теплого месяца июля +19,1…+19,5°С, самого холодного - января -11,3…-13,3°С, т.е. показатель континентальности климата достигает 30 - 33°С, среднегодовая температура воздуха +3…+4С°, вегетационный период начинается в конце второй декады апреля и заканчивается во второй декаде октября. Продолжительность его 172 - 181 день. Сумма активных температур в среднем 2400°С, а в отдельные годы составляет 2800-2900°С.Период активной вегетации может быть сокращен из-за заморозков. Средняя дата первого осеннего заморозка 20…25 сентября. Продолжительность безморозного периода 125-138 дней. Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см весной к моменту перехода средней суточной температуры воздуха через +5°С составляет под яровыми культурами более 175 мм на юго-западе и 125-175 мм на остальной территории района. Осадки и температура – основные лимитирующие факторы, влияющие на рост и развитие кукурузы. Климатические условия Тамалинского района в период вегетации кукурузы на зерно за 2017-2019 гг. представлены в Приложении 1. Для начала посчитаем сумму осадков за каждый год: ∑осадки2017 = 0+ 0+ 6,3+3+ 29,8+1,1 = 40,2 мм ∑осадки2018= 27+13,9+84,5+19,5+66,3+0 = 211,2 мм ∑осадки2019=33,9+20+36,7+46+13,7+1 = 151,3 мм Средняя сумма осадков за период вегетации за 2017-2019 гг.: ∑осадки = 134,3 мм Посчитаем сумму всех температур выше 10°С за каждый год: ∑t°2017= 359,2+ 520,07+ 671,6+687,71+411,32 = 2649,9 °С ∑t°2018= 567+588,3+730,5+696,5+484,7 = 3067°С ∑t°2019=571,9+681,5+663,5+ 572,7+355,1 =2844,7°С Средняя сумма активных температур вегетационного периода кукурузы на зерно за 2017-2019 гг.: ∑t°факт = 2853,9°С Формула для расчета ГТК имеет вид:  ΣR - сумма осадков за месяцы; ΣT- сумма среднесуточных значений температуры воздуха Индекс ГТК = 402/0,1*8561,6=0,5 – засушливые условия Согласно требованиям биологии изучаемой культуры, сумма активных температур вегетационного периода для среднепоздних сортов и гибридов должна составлять 2100…2200°С – фактическая цифра (2853,9°С) говорит о превышении этих рамок. Благоприятные условия для кукурузы создаются при выпадении осадков 80 – 120 мм; влагообеспеченность района является мало достаточной для роста и развития кукурузы на зерно. Вегетационный период начинается со 2 мая и заканчивается 1 октября. В общем, он составляет 152 дня. [1] 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ УРОЖАЙНОСТИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО 3.1 Расчет потенциальной урожайности (ПУ) по приходу ФАР ФАР – фотосинтетически активная радиация - составляет около 45 – 50% общей энергии. Потенциальный урожай – это урожай, который может быть получен в индивидуальных метеорологических условиях (при достаточном количестве влаги и тепла). Потенциальный урожай (ПУ) биологической массы определяется по формуле академика А.А, Ничипоровича:  где Убиол. – биологическая урожайность абсолютно сухой растительной массы, т/га; где Убиол. – биологическая урожайность абсолютно сухой растительной массы, т/га;QФАР – количество приходящей ФАР за период вегетации культуры в данной зоне, кДж/см2; KФАР – запланированный коэффициент использования ФАР, %; q – калорийность органического вещества единицы урожая, кДж/кг; 10^8 - коэффициент перевода количества приходящей ФАР за период вегетации культуры на гектар. Кукурузу на зерно в условия Тамалинского района высевают 2 мая, осуществляют уборку с 1 октября, то есть оптимальный срок созревания 152 дня. QФАР=31,35/31*29 кДж/см2 + 34,70 кДж/см2 + 31,77 кДж/см2 + 26,76 кДж/см2 + 15,89 кДж/см2 + 8,78/31*1 = 147,29 кДж/см2  Перевод урожая абсолютно сухой биомассы к величине урожая при стандартной влажности осуществляется по формуле:  где Ус – урожайность при стандартной влажности, т/га; b– стандартная влажность по ГОСТ, % (для кукурузы на зеленую массу – 70%); a – сумма частей в отношении основной продукции к побочной в общем урожае биомассы.  Результаты расчетов потенциальной урожайности кукурузы на зерно заносим в Таблицу 1. Таблица 1 – Потенциальные урожаи сельскохозяйственных культур по приходу ФАР за период вегетации

Из Таблицы 1 следует, что при возделывании кукурузы на зерно в условиях Тамалинского района по приходу ФАР 147,29 кДж/см2 , КПД ФАР 2 %, калорийность 17585 кДж/ кг, соотношение основной продукции к побочной 1:1,2 и стандартная влажность 14 %. При наличии этих факторов урожайность кукурузы на зерно будет ровна: абсолютно сухой биомассы 16,719 т/га и основной продукции 8,83 т/га. 3.2 Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) по влагообеспеченности. Действительно возможная урожайность (ДВУ) – это урожайность, которая теоретически может быть обеспечена генетическим потенциалом культуры и основным лимитирующим фактором. Величина ДВУ зависит, прежде всего, от фактора, находящегося в минимуме. В Тамалинском районе к такому фактору относится влага. Расчет урожая по влагообеспеченности производится путем соотношения продуктивной влаги в почве и коэффициента водопотребления культуры.  где УДВУ – действительно возможный урожай абсолютно сухой биомассы, т/га; W- количество продуктивной влаги для растений, мм; Кв – коэффициент водопотребления, мм∙га/ц Ресурсы продуктивной влаги для растений определяется по формуле:  где W0 – запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на дату посева (возобновление вегетации), мм; Oc – осадки вегетационного периода, мм; 0,8 – коэффициент использования осадков, выпадающих за период вегетации. W= 131+0.8*134,3=238,4 мм ГТК = Ос/(∑tакт*0,1)=134,3 /(2853,9*0,1)= 0,5 (засушливая) Kв = 400…650= 450 мм · га/ц  Урожай абсолютно сухой биомассы пересчитывается в основную продукцию по формуле:   Результаты расчетов действительно возможных урожаев кукурузы на зерно по влагообеспеченности записываем в Таблицу 2. Таблица 2 – Действительно возможная урожайность кукурузы на зерно по влагообеспеченности

Из Таблицы 2 можно сделать вывод, что при возделывании кукурузы на зерно в условиях Тамалинского района запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы 131 мм, осадки вегетационного периода с учётом коэффициента использования 134,3 мм, ресурсы продуктивной влаги 238,4 мм и коэффициент водопотребления 450 мм∙га/т. При наличии этих факторов урожайность кукурузы на зерно составит: абсолютно сухой биомассы 5,29 т/га и основной продукции при стандартной влажности 2,8 т/га. 3.3 Расчет средневзвешенной урожайности по количеству выпавших осадков Для расчёта средневзвешенной урожайности кукурузы на зерно воспользуемся формулой средней арифметической взвешенной. Взвешенная средняя арифметическая равна отношению суммы произведений значения признака (урожайность) к частоте повторения данного признака к сумме частот всех признаков. Уср=(S1*У1 + S2*У2 + … + Sn*Уn)/ ∑S, где Уср – средневзвешенная урожайность по количеству выпавших осадков, т/га; Sn – сумма осадков, мм (Приложение 1); n – год; Уn – урожайность кукурузы на зерно в Тамалинском районе за n-ный год, ц/га. Для удобства и упрощения математических операций занесём все необходимые данные в Таблицу 3. Таблица 3 - Урожайность кукурузы на зерно и погодные условия в Тамалинском районе за 2017-2019 годы

Можно сделать вывод, что средневзвешенная урожайность кукурузы на зерно в условиях Тамалинского района за 2017-2019 гг. составила 4,95 т/га и 5,49 т/га. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||