Вода. Гигиена. Вода. Тема 1 Понятие о консервации воды, методы консервации воды, правила транспортировки

Скачать 182.42 Kb. Скачать 182.42 Kb.

|

|

ТЕМА 1 7. Понятие о консервации воды, методы консервации воды, правила транспортировки. Для консервации проб применяют: - кислоты; - щелочные растворы; - органические растворители; - биоциды; - специальные реактивы для определения некоторых показателей (например, кислорода, цианидов, сульфидов). 1 Не допускается применять для консервации хлорид ртути и фенилацетат ртути. 2 Не допускается применять консерванты, содержащие вещества (ионы, элементы), подлежащие определению в отобранной пробе. Консервация проб воды преследует цель сохранения компонентов, определяемых в воде, и ее свойств в том состоянии, в котором они находились в момент взятия пробы. Консервация необходима особенно в тех случаях, когда определяемый компонент подвергается изменениям и когда определение нельзя провести сразу же на месте отбора пробы или в тот же день в лаборатории. При консервации используемое вещество добавляют в пустую емкость до отбора проб, непосредственно в емкость с пробой после ее отбора или в аликвоту пробы, если из одной емкости анализируют пробу на разные показатели. Для консервации проб предпочтительно применять концентрированные растворы консервантов с целью использования их в малых объемах. Если при добавлении консерванта изменение объема пробы не превышает 5%, то при определениях можно пренебречь соответствующим разведением. В зависимости от степени изменяемости воды (если проба не была консервирована) определение проводится: а. сразу, т.е на месте отбора или в лабе, если находится недалеко; б. как можно раньше, т.е не позже, чем через 2 ч в. в тот же день (не позже чем 12 ч) Дата отбора пробы и дата начала анализа должна быть указана в протоколе анализа, указывают способ консервации. Универсального консервирующего средства нет. Для полного анализа воды обычно требуется отобрать пробу в несколько бутылей, в которых ее консервируют различными способами. Транспортировать пробы следует быстро и осторожно. Желательно, чтобы проба была доставлена в лабораторию в день отбора. Не рекомендуется организовывать рабочие поездки на несколько дней, при которых пробы отбирают, постепенно накапливают и лишь потом перевозят. Для пересылки бутыли с пробами укладывают в ящики, имеющие перегородки. Каждую бутыль помещают в изолированное отделение. Промежутки между бутылями прокладывают, эластичным материалом (бумагой, войлоком, резиной). Для пересылки по почте используются ящики с запирающимися крышками. Пробки бутылей следует тщательно укрепить. При морозной погоде стеклянные бутыли следует предохранять от замерзания в них пробы или пользоваться полиэтиленовыми бутылями. Определение большинства компонентов допускает транспортировку проб в лабораторию. 8. Требования к оформлению документации при отборе проб воды 1. Сведения о месте отбора проб и условиях, при которых они были отобраны, указывают в сопроводительном документе или на этикетке и прикрепляют к емкости для отбора проб или к таре, в которую емкости упаковывают. Допускается кодировать данную информацию при помощи нанесения на емкость для отбора проб несмывающегося шифра (кода). 2. Результаты определений, выполненных на месте, вносят в протокол испытаний или акт отбора, который заполняется и комплектуется на месте отбора пробы. 3. Результаты отбора проб заносят в акт об отборе, который должен содержать следующую информацию: - расположение и наименование места отбора проб, с координатами и любой другой информацией о местонахождении; - дату отбора; - метод отбора; - время отбора; - климатические условия окружающей среды при отборе проб (при необходимости); - температуру воды при отборе пробы (при необходимости); - метод подготовки к хранению (при необходимости); - цель исследования воды; - другие данные в зависимости от цели отбора проб; - должность, фамилию и подпись исполнителя. 4. Пробы аномальных материалов должны иметь описание наблюдаемой аномалии. 10. Особенности отбора проб воды для санитарно-химических исследований 1. Отбор проб для проведения химико-аналитического и радиологического контроля качества воды Пробы отбирают в емкости, изготовленные из химически стойкого стекла с притертыми пробками или из полимерных материалов, разрешенных для контакта с водой. Допускается использовать корковые или полиэтиленовые пробки. Пробы, предназначенные для определения содержания органических веществ в воде, отбирают только в стеклянные емкости. Требования к подготовке емкостей для отбора и (или) хранения проб должны соответствовать требованиям ГОСТ 31861 и стандартам на метод определения показателя. Перед отбором пробы емкости для отбора проб, если они не содержат консервантов или не являются одноразового применения, не менее двух раз ополаскивают водой, подлежащей анализу, и заполняют ею емкость до верха. При отборе проб, подлежащих хранению, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды сливают так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась, если другое не предусмотрено применяемым стандартом на метод определения (методикой анализа) показателей состава и свойств проб воды. Для определения в пробе кислорода или других растворенных газов при отборе проб необходимо использовать шланг, прикрепленный к крану или выходному отверстию насоса и достигающий дна емкости с пробой, чтобы избежать контакта пробы воды с атмосферным воздухом. Вода должна медленно течь в емкость через шланг. Вода должна быть подвергнута анализу в день отбора пробы. Если это невозможно, отобранную пробу охлаждают и (или) консервируют. 2. Отбор проб для проведения санитарно-вирусологического исследования воды Для отбора проб воды используют специально предназначенные для санитарно-вирусологического исследования стерильные одноразовые емкости или емкости многократного применения, изготовленные из материалов, не оказывающих инактивирующего действия на вирусы, вместимостью от 5000 до 10000 см  . Емкости должны быть оснащены плотно закрывающимися пробками. . Емкости должны быть оснащены плотно закрывающимися пробками.Отбор проб из крана проводят в соответствии с требованиями 5.3. Транспортирование проб - не более 6 ч. Концентрирование вирусов из проб воды проводят сразу же после поступления проб в лабораторию по НД на методику, допущенного к применению. При проведении концентрирования на месте отбора проб использованные адсорбенты или фильтры помещают в стерильные полиэтиленовые пакеты или чашки Петри и транспортируют в контейнерах-холодильниках при температуре 4 °С - 10 °С в минимально возможный срок, но не более 24 ч. При поступлении концентрированных проб в лабораторию необходимо сразу же приступить к элюации вирусов. Полученные стерильные элюаты проб подвергают вирусологическому исследованию в течение одних суток. При температуре минус (20±2) °С элюаты допускается хранить не более одного года. ТЕМА 2 5. Методы определения органолептических свойств воды, принцип нормирования Сущность органолептических методов В основе методов лежит способность человека ощущать и воспринимать растворенные в воде вещества как запахи, вкусы и привкусы. В зависимости от объективных условий (температура, влажность) и функционального состояния организма (например, суточных колебаний) интенсивность обоняния может колебаться в достаточно широких пределах. Органолептическая оценка выполняется прямым методом распознавания запахов, вкусов и привкусов - по ощущению воспринимаемого вкуса. Данные показатели не поддаются формальному измерению - определение проводится экспертным путем. Для оценки интенсивности запаха и привкуса пользуются системой баллов. 5.3.1.1 Для определения запаха рекомендуется использовать плоскодонные колбы вместимостью 250-350 см  с притертой стеклянной пробкой. с притертой стеклянной пробкой.Накануне проведения анализа, как минимум за 12 часов до его начала, колбы заполняют "под пробку" водой без запаха и закрывают пробками. Перед использованием воду выливают, колбы ополаскивают свежей порцией этой воды. 5.3.1.2 Для определения вкуса и привкуса рекомендуется использовать стаканы одноразовые пластиковые вместимостью 50-100 см  . .5.3.1.3 Посуду, если она не одноразовая, необходимо мыть с применением моющих средств, не имеющих запаха. Температура и относительная влажность воздуха в помещении для органолептического анализа при проведении испытаний должны находиться в диапазоне от 18°С до 24°С и от 15% до 75% соответственно. Для проведения органолептического анализа оптимальным является наличие двух помещений: - помещение для проведения исследований; - помещение для приготовления образцов. В лаборатории должны быть в наличии образцы сравнения (контрольные образцы), которые используются при обучении испытателей и контроле качества испытаний. Они должны иметь запах, вкус (привкус) стабильный в течение определенного времени, интенсивность которого можно воспроизвести при использовании соответствующего алгоритма приготовления. Необходимо подобрать как минимум по два исходных вещества для подготовки образцов сравнения при обучении испытателей определению запаха и вкуса (привкуса). 5.8 Порядок проведения анализа 5.8.1 Определение запаха 5.8.1.1 Характер запаха Характер запаха воды определяют по ощущению воспринимаемого запаха. Запахи естественного происхождения определяют по классификации, например, интенсивности. Запахи искусственного происхождения классифицируют по названию тех веществ, запах которых они представляют, например, химический, хлорфенольный, камфорный, бензинный, хлорный, нефтяной и т.д. 5.8.1.2 Интенсивность запаха Интенсивность запаха воды оценивают по пятибалльной системе согласно требованиям таблицы 1.

5.8.2 Определение вкуса и привкуса 5.8.2.1 Характер вкуса и привкуса Характер вкуса и привкуса воды определяют по ощущению воспринимаемого вкуса и привкуса. Вкус определяют по классификации: соленый, горький, сладкий, кислый. Привкусы классифицируют по названию тех веществ, привкус которых они представляют, например, металлический, гнилостный, щелочной (содовый), цветочный. 5.8.2.2 Интенсивность вкуса и привкуса Таблица 2 - Интенсивность вкуса и привкуса

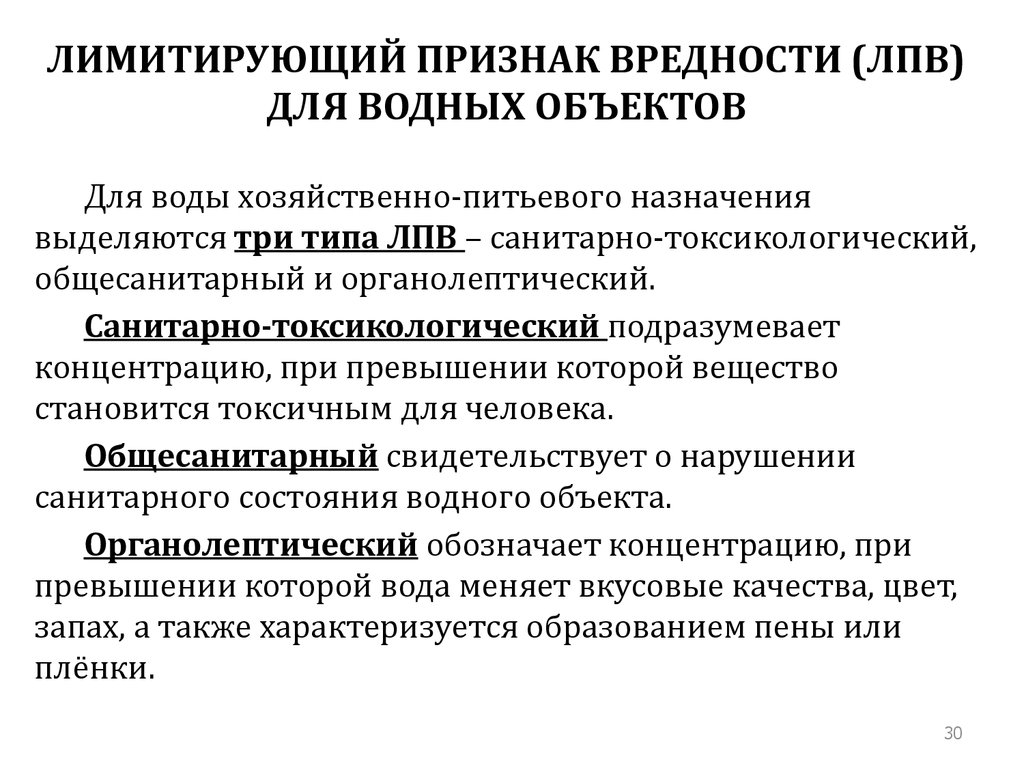

5.8.2.3 Определение вкуса и привкуса При определении вкуса и привкуса не рекомендуется пробовать воду много раз, чтобы не притупить свои ощущения. При продолжительном контакте веществ с ярким вкусом (привкусом) со слизистой оболочкой рта происходит адаптация, приводящая к снижению чувствительности. 5.9 Обработка результатов При обнаружении в пробе воды запаха, вкуса и привкуса интенсивностью более 1 балла к проведению определения рекомендуется привлечь второго испытателя. В том случае, если исполнители расходятся в оценке интенсивности запаха, вкуса и привкуса, к определению привлекают третьего испытателя. Если невозможно привлечь третьего испытателя, то за окончательный результат принимается большее значение, полученное от двух испытателей. Если полученный третьим испытателем результат совпадает с одним из предыдущих, то этот результат принимают за окончательный. Если третий результат не совпадает ни с одним из полученных ранее, то за окончательный результат принимают медиану. 6. Гигиеническое значение и принципы гигиенического нормирования химического состава питьевой воды. Понятия о «лимитирующих показателях вредности». Требования к качеству питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и обоснование нормативов качества питьевой воды В настоящее время на территории РФ требования к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения регулируются государственным стандартом — санитарными правилами и нормами РФ или СанПиНом РФ 2.1.4.1074-01. СанПиН является нормативным актом, устанавливающим критерии безопасности и безвредности для человека воды централизованных систем питьевого водоснабжения. СанПиН применяется в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населения в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья, производства, транспортировки и хранения пищевых продуктов. Более того, СанПиН регламентирует и само проведение контроля качества воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Согласно требованиям СанПиНа питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. При этом качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам как перед ее поступлением в распределительную сеть, так и в любой последующей точке водоразбора. В основе гигиенических требований к качеству воды для питьевых и бытовых нужд лежит принцип, ставящий в центр внимания качества воды, от которых зависят здоровье человека и условия его жизни. В соответствии с современным санитарным законодательствам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям. Микробиологический состав питьевой воды является основным показателем ее качества и пригодности потребления. При этом учитываются как бактериальное так и вирусное загрязнение. Эпидемиологическая безопасность питьевой воды в СанПиН оценивается по нескольким показателям. Большая роль среди них отводится термотолератным колиформам как истинным показателям фекального загрязнения и общим колиформам. Общие колиформные бактерии (ОКБ) – грамотрицательные, оксидазонегативные, не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, ферментирующие лактозу до кислоты и газа при температуре +37 в течении 24-48 часов. Термотоллерантные колиформные бактерии (ТКБ ) входят в состав ОКБ и обладают всеми их признаками, но в отличие от них, способны ферментировать лактозу до кислоты, альдегида и газа при температуре +44 в течении 24 часов. Таким образом, ТКБ отличается от ОКБ способностью ферментировать лактозу до кислоты и газа при более высокой температуре. Термотоллерантные и общие колиформы должны отсутствовать в 100 мл питьевой воды (в любой из проб при трехкратной повторности анализа). В распределительной сети крупных централизованных систем питьевого водоснабжения (при количестве исследуемых проб не менее 100 за год) допускается 5% нестандартных проб по общим колиформам, но не в двух последовательно отобранных пробах в одной точке. Общая численность микроорганизмов (общее микробное число - ОМЧ) определяется по росту на мясопептонном агаре при температуре инкубации 37. Этот показатель используют для характеристики эффективности очистки питьевой воды, его необходимо рассматривать при наблюдении за качеством воды в динамике. Резкое отклонение ОМЧ даже в пределах нормативного значения (но не более 50 в 1 мл) служит сигналом о нарушении в технологии водоподготовки. Рост ОМЧ в воде распределительной сети может свидетельствовать о ее неблагополучном санитарном состоянии, которое способствует размножению микроорганизмов из-за накопления органических веществ или негерметичности, влекущей за собой подсос загрязненных грунтовых вод. Лимитирующий (определяющий) показатель вредности в воздухе характеризует направленность биологического действия вещества: рефлекторное, резорбтивное и санитарно-гигиеническое. Под рефлекторным действием понимается реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т. д. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии вредных веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления ПДКм.р. Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности его вдыхания. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается ПДКс.с.  7. Жесткость питьевой воды, ее виды, гигиеническое значение, нормирование. Это уровень содержания в водном растворе примесей – солей щелочноземельных металлов (они в мельчайших фракциях находятся в подземных слоях), магния, кальция, а также других элементов, которые полностью не растворяются. Важное значение имеет жесткость воды, которая зависит от содержания солей щелочно-земельных металлов - кальция и магния. Различают общую жесткость - жесткость сырой воды, постоянную - жесткость воды после одночасового кипячения и устранимую -представляющую собой разницу между общей и постоянной жесткостью, которая получается вследствие выпадения в процессе кипячения двууглекислых солей в осадок /бикарбонатная жесткость/. Жесткость: виды По количеству примесей можно разделить воду на: Мягкую. Она соответствует небольшой доли микроэлементов в составе. Получить ее можно после многочисленной обработки – специальной фильтрации, перегонки или многоразового кипячения, когда из-за термального воздействия карбонаты выпадают в осадок. Наибольшая мягкость у дождевой воды. Стоит отметить, что она благотворно воздействует на кожу, волосы, а также на здоровье в целом. Среднюю. Это самый распространенный вариант, который считается приемлемым для бытовых и промышленных нужд. Именно поэтому такого качества жидкость идет по городскому и, вероятнее всего, по частному трубопроводу. Она вполне пригодна для приготовления пищи. В большинстве открытых природных водоемов вода тоже преимущественно средней жесткости. Жесткую. В ней либо искусственным путем растворяют примеси, либо влага проходит через такие слои почвы, что сама быстро приобретает высокую концентрацию веществ. Самым распространенным вариантом можно считать морскую воду. Физиологическое значение жесткости воды известно. Очень жесткая вода способна вызвать у человека, привыкшего к мягкой воде, расстройство кишечника; отмечена также связь с мочекаменной болезнью. Косвенное влияние жесткой воды на здоровье может сказаться в плохом разваривании в ней пищевых продуктов, в результате чего они хуже усваиваются. Большое значение имеет жесткость воды в санитарном и техническом отношениях. Жесткая вода неудобна для умывания и купания, так как она дает нерастворимые соединения со щелочными альбуминами и жирными кислотами, находящимися на поверхности кожи. Нормы для питьевой воды Данный показатель регулирует не столько ГОСТ, сколько Всемирная Организация Здравоохранения и СанПиН. По рекомендации ВОЗ в одном литре жидкости для питья не может быть растворено более 30 мг магния и 80 мг кальция. А СанПиН 2.1.4.1074-01 предопределяет до 50 мг на магниевые отложение, кальциевые соли не регламентируются. Зато указана общая жесткость – до 7 градусов. Методы устранения жесткости Термоумягчение (кипячение) Реагентное умягчение В качестве реагентов чаще всего выступает обычная пищевая сода и известь. Катионирование Это обессоливание с использованием катионов натрия или водорода. Обратный осмос В качестве фильтра выступает мембрана из ацетилцеллюлозы. С ее помощью достигается практически дистиллированная чистота. Электродиализ Он основывается на том, что вещества (положительные и отрицательные ионы) притягиваются к электродам под воздействием электрического заряда. Дистилляция Это промышленная перегонка жидкости. В ходе нагрева образуется водяной пар. Он впоследствии охлаждается и собирается как конденсат. 12. Гигиеническое значение хлоридов в оценке качества питьевой воды. Принцип определения хлоридов методом Мора. Гигиеническое значение хлоридов определяется их происхождением. Большое содержание хлоридов возможно при прохождении водоносного горизонта через солончаковые почвы, загрязнении воды сточными водами (экскрементами человека и животных, мочой, кухонными отбросами). Допустимое содержание хлоридов в воде неорганического происхождения - 350 мг/л, а органического до 50 мг/л. Содержание хлоридов в воде свыше 350 мг/л придает воде соленый вкус. Значительное содержание хлоридов, аммиака, высокая окисляемость в сочетании с неблагоприятными бактериологическими показателями указывают на санитарное неблагополучие водоисточника. Определение хлорид - ионов методом Мора. Метод основан на прямом титровании раствора, содержащего хлорид – ионы стандартным раствором нитрата серебра в присутствии индикатора – хромата калия. Применение хромата –калия в качестве индикатора основано на способности CrO42- давать с Ag+ кирпично – красного цвета осадок Ag2CrO4, который в определенных условиях начинает выпадать лишь после того, как определяемые Cl- ионы будут практически полностью осаждены в виде AgCl. Ag+ + Cl- = AgCl (осадок) 2Ag+ + CrO4 2- = AgCrO4 (кирпично – красный цвет). Фиксирование точки эквивалентности происходит благодаря тому, что в колбу для титрования добавляют K2CrO4. В методе Мора всегда нужно к измеренному объему раствора соли галогена приливать раствор соли серебра из бюретки, так как только в этом случае получается резкое изменение окраски в конце титрования. Метод Мора применим только для титрования в нейтральной или слабощелочной среде (рН 6,5 – 10), так как Ag2CrO4 растворим в кислотах и в их присутствии не выпадает. Если анализируемый раствор имеет кислую реакцию, его нейтрализуют раствором тетрабората натрия Na2B4O7 * 10H2O или бикарбоната натрия NaHCO3. Другим условием применимости метода Мора является отсутствие в исследуемом растворе катионов, дающих с CrO4 2- осадки. Таковы, например, Ba2+, Pb2+, Bi3+. |