лейкозы указания. Тема 11 Гемобластозы. Лейкозы. Механизмы развития Ключевые понятия

Скачать 1.42 Mb. Скачать 1.42 Mb.

|

|

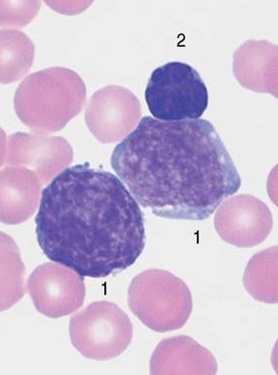

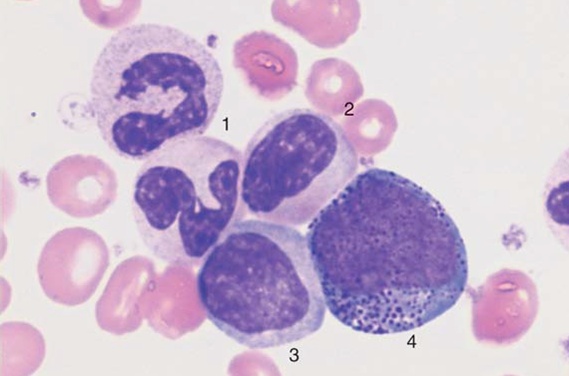

ТЕМА 11 Гемобластозы. Лейкозы. Механизмы развития Ключевые понятия Гемобластозы (haemoblastosis; гемо + греч. blastos – росток, зародыш) – общее название опухолей, исходящих из кроветворных клеток. Лейкоз (греч. leukos – белый) – типический патологический процесс, патофизиологической основой которого является опухолевое перерождение миелоидной или лимфоидной ткани (клеток II, III, IV классов). Лейкемия (leukaemia; греч. leukos – белый, haima – кровь) – белокровие, симптом лейкоза, проявляющийся увеличением в периферической крови лейкоцитов и появлением лейкозных клеток. Лейкозная клетка (лат. Leucoticacellula) – патологически измененная клетка крови, являющаяся цитологическим субстратом определенного вида лейкоза и характеризующаяся функциональными, морфологическими, цитогенетическими, цитохимическими и иммунологическими особенностями. Опухолевая трансформация клетки – внутриклеточные механизмы образования опухолевой клетки из нормальной бластной клетки в результате молекулярных изменений генома (экспрессии онкогена). Опухолевая прогрессия – внеклеточные механизмы образования опухолевой ткани в органах кроветворения по пути интенсивной пролиферации лейкозных клеток. Прогрессирующее разрастание кроветворной ткани происходит в результате нарушения нейрогуморальной регуляции гемопоэза (расстройства регуляторной функции нервной системы, гормонального дисбаланса), иммунного контроля. Полицитемия истинная (polycytaemiavera; син. эритремия – erythraemia, erythros – красный, haima – кровь) – опухолевое заболевание, обусловленное гиперплазией костного мозга (преимущественно эритроцетарного ростка), характеризующееся эритроцитозом, тромбоцитозом, увеличением массы циркулирующей крови и количеством гемоглобина. Лейкемоидная реакция (лейкемия + eides – подобный) – патологическая реакция организма, проявляющаяся резко выраженным увеличением количества незрелых лейкоцитов (бластных клеток) на фоне повышения общего содержания лейкоцитов в крови вследствие усиления лейкоцитопоэза. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ОПЫТ 1. Качественные изменения лейкоцитов при миелолейкозе Изучение качественных изменений лейкоцитов проводят с использованием готовых мазков крови больных с лейкемической формой миелолейкоза. При исследовании мазков крови (окуляр х7, объектив х90, иммерсионное масло) необходимо обратить внимание на большое количество лейкозных клеток (миелобластов, промиелоцитов, нейтрофильных, эозинофильных, базофильных миелоцитов), метамиелоцитов, палочкоядерных нейтрофилов. ОПЫТ 2.Качественные изменения лейкоцитов при лимфолейкозе Изучение качественных изменений лейкоцитов проводят с использованием готовых мазков крови больных с лейкемической формой лимфолейкоза. При исследовании мазков крови необходимо обратить внимание на большое количество лимфоцитов, а также на наличие незрелых форм лимфоцитарных клеток (лимфобластов, пролимфоцитов) и клеток Боткина-Гумпрехта – поврежденных лимфоцитов. Примечание: а) Качественные изменения лейкоцитов при лейкозах хорошо представлены при лейкемической и сублейкемической формах лейкозов (количество лейкоцитов в крови соответственно свыше 100×109/л и 50×109/л). При алейкемических лейкозах количество лейкоцитов в крови – 4-9×109/л, при этом лейкозных клеток в крови очень мало или они отсутствуют. в) Результаты опытов заносят в протоколы в виде рисунков.

Обсуждение результатов и выводы: Лейкозы относятся к злокачественному процессу. В развитии лейкозов выделяют механизмы опухолевой трансформации (внутриклеточные) и механизмы опухолевой прогрессии (внеклеточные). Центральным звеном механизмов опухолевой трансформации является экспрессия клеточного онкогена (регуляторного гена Х) под влиянием мутагенных (физических, химических, биологических) факторов. В результате процессов опухолевой трансформации образуется клон лейкозных (опухолевых) клеток, отличающихся от нормальных клеток функциональными, цитохимическими и морфологическими особенностями. Существование этого клона и последующая гиперплазия лейкозной ткани, связанные с активацией механизмов опухолевой прогрессии, зависят от реактивности организма (функционального состояния ЦНС, гормональной и иммунной систем). Процессы опухолевой трансформации и прогрессии касаются одной ткани (миэлоидной или лимфоидной) и обусловливают развитие того или иного вида лейкоза: миэлолейкоза или лимфолейкоза. По мазкам крови и гемограммам можно проводить дифференциальную диагностику лейкозов. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ Патофизиологическая задача № 1 Гемобластоз - опухоль, возникающая из клеток кроветворной ткани. Для опухолевых клеток характерен атипизмроста, обмена веществ, функций и структуры, в связи с этим закономерно изменяются и физико-химические параметры опухолевых клеток и новообразования в целом. В чем заключается отличие опухолевой клетки от нормальной? Патофизиологическая задача № 2 В развитии лейкозов, наряду с внутриклеточными механизмами, большую роль играют внеклеточные механизмы опухолевой прогрессии, обусловливающие процессы гиперплазии лейкозной ткани. Эти механизмы тесно связаны с расстройством регуляторной функции нервной системы, гормональным дисбалансом, нарушением иммунного контроля. Объясните роль нарушений регуляторных систем организма (нервной, эндокринной, иммунной) в механизмах опухолевой прогрессии. Патофизиологическая задача 3 Лейкозы характеризуются опухолевым перерождением кроветворной ткани и появлением в периферической крови незрелых и созревающих клеток. Особенности клеточного состава крови определяют различные виды лейкозов. Назовите клеточные элементы, встречающиеся при миелолейкозе. Перечислите клеточные элементы крови, характерные для лимфолейкоза. Патофизиологическая задача 4 Пациент, 77 лет, с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, увеличение шейных лимфоузлов. Вышеперечисленные жалобы беспокоят в течение года. Объективно: бледные кожные покровы, шейные и подмышечные лимфоузлы увеличены, мягкие и безболезненные при пальпации. Печень на 2 см ниже края реберной дуги. Спленомегалия. Сердечно-сосудистая система и дыхательная: в пределах нормы. Общий анализ крови: эритроциты -3х1012/л, Hb-90 г/л, лейкоциты-45х109/л, лимфоциты-74%, нейтрофилы-13%, моноциты-10%, эозинофилы-3%, тромбоциты-95х109/л, СОЭ-25 мм/ч. Обнаружены тени Боткина-Гумпрехта. Диагноз: хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Назовите особенности гематологической картины при ХЛЛ. Установите стадию ХЛЛ у пациента, обоснуйте ответ. Что можно прогнозировать в развитии данного заболевания? Объясните механизмы происхождения данных проявлений. Классификация стадий хронического лимфолейкоза по J. Binet

Патофизиологическая задача 5 У пациентки, 49 лет, жалобы слабость, общее недомогание, потерю веса, повышенную потливость по ночам, ощущение тяжести в левом подреберье, повышенную кровоточивость, чувство нехватки воздуха при физической нагрузке. Периодически беспокоят боли в костях. В анамнезе: 2 года назад поставлен диагноз: хронический миелолейкоз. Терапия цитостатиками эффективна. Объективно: бледные кожные покровы, увеличены околоушные, шейные и подмышечные лимфоузлы, мягкие, безболезненный при пальпации. Печень на 3 см ниже края реберной дуги. Спленомегалия. ЧДД=22/мин, ЧСС=100/мин. Общий анализ крови: эритроциты-2,7*1012/л, Hb-75 г/л, лейкоциты-67*109/л, бласты-8%, миелоциты-32%, метамиелоциты-11% лимфоциты-5%, палочкоядерные нейтрофилы-6%, сегментоядерные нейтрофилы-28%, моноциты-4%, базофилы-5%, эозинофилы-1%, тромбоциты-890*109/л, СОЭ-34 мм/ч. В клетках крови обнаружена филадельфийская хромосома - специфический маркер: транслокация t (9;22). Дайте характеристику изменений в анализе крови. На основании нижеперечисленных характеристик 3 фаз хронического миелолейкоза установите, в какой фазе находится пациентка и обоснуйте свой ответ. Фазы хронического миелоидного лейкоза по классификациям Европейской организации по изучению и лечению лейкозов (ELN) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также выделяют доклиничекую стадию или пролиферативную, которая захватывает период от появления опухолевого клона до первых клинических манифестаций. Патофизиологическая задача 6 (для студентов педиатрического факультета) Больной П., 16 лет, учащийся, поступил в участковую больницу с жалобами на слабость, недомогание, повышение температуры, кожный зуд. Анамнез болезни: болен 5-ый день, в стационаре наряду с перечисленными проявлениями появилась боль в мышцах, температура тела достигала 38-40°С. Лечение антибиотиками, антипиретиками без эффекта. Анамнез жизни: детские инфекции. Объективный статус: состояние тяжелое, температура тела 39,5°С, кожа бледная, на коже конечностей петехиально-пятнистые высыпания, кровоточивость десен при чистке зубов, осмотре полости рта. Лимфоузлы размера фасоли, безболезненные, пальпируется край селезенки. Границы сердечной тупости не изменены, тоны ясные, 96 в минуту, ритмичные. В легких дыхание везикулярное, без побочных дыхательных шумов, из-за резкой слабости самостоятельно передвигаться не может. В общем анализе крови: Эр-2,54 х10 12 /л, Нв-104г/л, тромб. 10 х10 9г/л. лейк-З6 х10 9 г/л, пал. -2%, сегм.-11%, лимф. -15%, м-3%, лимфобласты-69%. анизоцитоз, пойкилоцитоз. СОЭ-63 мм/час. Выделите синдромы, наблюдаемые у больного. На основании данных клинического обследования поставьте предположительный диагноз. Сравнительная характеристика картины крови при остром и хроническом миелолейкозах (в развернутой стадии)

94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||