Тема 2-Взаимоотношения организмов и окружающей среды. Тема 2 взаимоотношения организмов и окружающей среды 1 Окружающая среда и экологические факторы

Скачать 42.78 Kb. Скачать 42.78 Kb.

|

|

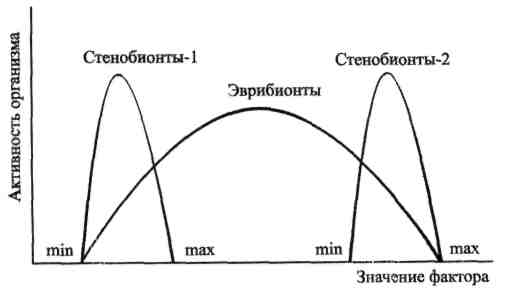

Тема 2- Взаимоотношения организмов и окружающей среды 2.1 Окружающая среда и экологические факторы Любое живое существо нашей планеты находится в постоянном контакте и взаимодействии с окружающим его миром веществ, предметов, явлений, процессов и других организмов, которые образуют его среду обитания или окружающую среду. Ее отдельные элементы называются факторами среды. Те элементы среды, которые так или иначе , воздействуют на организмы называются экологическими факторами. Среди них обычно выделяют: - биотические, включающие элементы живой природы (микробогенные, фитогенные, зоогенные); - абиотические, включающие элементы неживой природы (климати-ческие, эдафические); - антропогенные. Такое деление признается большинством экологов, но при дальнейшем подразделении у разных авторов появляются довольно существенные отличия. Так, В.Радкевич, например, все абиотические факторы делит на химические и физические. И.Пономарева выделяет климатические, орографические, эдафические и химические факторы. В то же время А.С. Мончадский все экологические факторы делит на стабильные (общепланетарные и регио-нальные) и изменяющиеся (периодические и непериодические). Впрочем эти классификационные схемы могут быть совмещены, что позволит избежать ряда недостатков, присущих каждой из них в отдельности. Любой организм в процессе жизнедеятельности испытывает влияние множества экологических факторов, каждый из которых, независимо от специфики (температура, свет) может воздействовать как: - ограничитель, определяющий возможность существования вида; - раздражитель, вызывающий приспособительные изменения биохимических и физиологических функций; - модификатор, вызывающий морфологические изменения; - сигнал, свидетельствующий об изменениях других факторов среды. В любом случае эффект (или ответная реакция) зависит от количества или дозы фактора. Обычно существует какое-то количество фактора, которое лучше всего, в наибольшей степени соответствует особенностям вида – его называют оптимальным, а ответную реакцию оптимальной, при которой организм находится в состоянии комфорта. Уменьшение или увеличение дозы относительного пределов оптимального диапазона снижает жизнедеятельность организма, причем тем сильнее, чем больше отклонение (пессимум, дискомфорт). Максимально и минимально переносимые дозы фактора называют критическими, ибо за ними наступает смерть. Это свойство организмов приспосабливаться к определенному диапазону фактора или пределы выносливости между критическими точками называют экологической валентностью или толерантностью (или пластичностью). Следовательно, чем шире диапазон колебаний экологического фактора, в пределах которого вид существует, тем больше будет его валентность и наоборот (рисунки 2.1, 2.2). Виды, выдерживающие значительные изменения фактора, называют широко приспособленными, обладающими высокой пластичностью или эврибионтными, а их антиподы – стенобионтными. В природе эврибионтов мало, больше стенобионтов. Кроме того эври- или стенобионтность чаще всего проявляются по отношению к одному фактору, а к другим – валентность может быть иной. Эврибионтность способствует широкому распространению видов, а стенобионты имеют небольшие ареалы, хотя бывают лучше приспособлены к строго определенным условиям и обычно полнее, эффективней используют среду. Вместе с тем, высокая специализация иногда делает их космополитами. 2.2 Экологический спектр вида Любой организм одновременно испытывает влияние большого количества факторов, которые, однако, действует не как простая сумма, а как сложное, взаимодействующее соотношение или констеляция, где отдельные элементы влияют с разной силой в зависимости от сочетания с другими. Так, например, жару легче переносить в сухом воздухе, замерзнуть легче при -20 о С с сильным ветром, чем при -50 о С в безветренную погоду. С другой стороны один и тот же экологический результат можно получить разными путями. Увядание растений, например, можно приостановить увеличением количества влаги в почве или снижением температуры воздуха, уменьшающего испарение. При этом создается эффект некоторого взаимозамещения фактора. Однако, это замещение или компенсация факторов ограничено, и не один фактор не может полностью заменить другой. Вместе с тем, эту способность частичной взаимозаменяемости можно умело использовать в земледельческой практике. Разумеется, этот эффект можно получить, если фактор уклоняется от оптимума незначительно, а если его значение выходит за пределы критических величин, то несмотря на оптимальное сочетание других - животное или растение обречены на гибель. Такие сильные, уклоняющие от оптимума факторы называют ограничивающими или лимитирующими. Природа этих факторов может быть различна у разных видов, обитающих в одном месте, и у одного вида в разных местах или на разных стадиях развития. Любой фактор (или их сочетание) по-разному действуют на один и тот же организм и в разное время, ибо степень выносливости и критические величины постоянно изменяются, что обусловлено наследственными качествами, а также половыми, возрастными и физиологическими различиями особей. В сумме экологические валентности особей по отношению к отдельным факторам образуют экологический спектр вида. Экологические спектры разных видов не совпадают, и даже у близких по способам адаптации к среде видов имеются различия по отношению к отдельным факторам.  Рисунок 2.1- Кривая толерантности организмов  Рисунок 2.2- Экологическая валентность видов Это правило - правило экологической индивидуальности видов – сформу-лировано Л.Г. Раменским в 1924 году применительно к растениям, а затем широко подтверждено и зоологическими исследованиями. 2.3 Основные пути адаптации организмов Окружающая любой организм среда постоянно изменяется. На фоне таких, обусловленных космическими причинами изменений, возникла жизнь на нашей планете и шла ее эволюция. Одной из характерных черт эволюционного процесса является возникновение адаптаций, которые вырабатываются на уровне особей, их совокупностей, таксонов более высокого ранга и сообществ разных видов. Приспосабливаться организмы и их популяции могут как к отдельным элементам среды, так и к их комплексам, в связи с чем, адаптации бывают узкоспециализированными и широкими, они могут определять отдельные признаки или их целый ряд. Они могут проявляться в особенности протекания физиологических процессов, морфологии, а у животных и в поведении. Однако возникать адаптации могут лишь при наличии у организмов опре-деленных предпосылок, они имеют определенные границы, а с изменением среды могут и исчезать. Первопричиной любой адаптации является появление особей с новым генотипом – первичное адаптационное явление. Оно со временем может стать адаптацией при: - сохранении и изменении этого явления в пространстве и времени в составе «резерва» до подходящего изменения среды; - комбинации нового явления с уже имеющимися параллельными адап-тационными явлениями путем объединения «усилий» однородных или разных явлений (комплементация), подавлением одного явления другим (эпистаз) или изменением значения адаптации (вплоть до исчезновения) с изменением действия среды. Возникнув у одной или нескольких особей, адаптации могут закрепиться в группе особей, популяций, а затем в разных видах и, наконец, в системе биоценоза в целом. Если они крупные, то приведут к повышению уровня организации вида и сообществ, если мелкие – то существенных изменений не произойдет. Разнообразие организмов и экологических факторов, воздействующих на них, породили исключительное разнообразие и множество адаптаций. В основе их классификации могут быть положены самые разнообразные критерии: - по отношению к температуре, свету, влажности и т.д. - по размерам (микро-, мезо-, макро-, мега); - по характеру питания, способом добывания пищи; но наиболее рас-пространенной сейчас является классификация по жизненным формам. 2.4 Окружающая среда человека Окружающая человека среда включает элементы неживой природы, затем живую природу, а также множество факторов, связанных с жизнью и деятельностью самого человека. Человек по-разному влияет на окружающую среду: -как живое существо, которое питается, дышит, занимает определенное пространство (антропическое влияние); - как часть производительных сил (антропогенное влияние). По направленности воздействие бывает: - случайным или непреднамеренным; - преднамеренным, которое осуществляется с определенной целью. По характеру воздействие бывает: - прямым или непосредственным; - косвенным или опосредованным, которое обычно проявляется в измене-нии условий существования организмов. В последние десятилетия оно значительно превышает масштабы прямого воздействия. Основными видами вмешательства человека в экологические процессы являются : - упрощение экосистем и разрыв биологических циклов; - введение в экосистему новых видов; - появление генетических изменений в организмах растений, животных и человека; - увеличение массы отходов от различных производств. (по Б. Коммонеру, 1974). По масштабам преобразования окружающую среду человека обычно подразделяют на: - слабо трансформированную; - квазиприродную, включающую преобразованные человеком природные ландшафты, поля, сады, другие агроценозы, отличительной особенностью которых является неспособность к самоподдержанию; - артеприродную – техногенную среду населенных мест с искусственным окружением людей. По масштабам окружающую человека среду делят на: - ближайшую, включающую жилые и другие искусственные сооружения, семью, соседей и коллектив, где человек проводит 60-90 % всей жизни; - ближнюю, включающую среду населенных пунктов, их зеленые зоны, окружение земляков и т.п.; - дальнюю или региональную, обеспечивающую людей условиями для труда, продовольствием, условиями для отдыха и восстановления здоровья, окружением родного этноса; - глобальную, включающую весь земной шар. Характерной особенностью нашего времени является интенсификация и глобализация воздействия человека на окружающую его среду. Если на первых этапах своего становления человек находился с окружающей его средой в тесном единстве, то позднее, став охотником, а затем земледельцем и животноводом, он вступил на путь разрыва с природой и его отношения с ней стали чреваты опасностью локальных и региональных кризисов. Вообще накапливается все больше данных о том, что древние цивилизации гибли не только от нашествия завоевателей, но и от собственных экологических трудностей, с которыми не смогли справиться. Новым фактором обострения экологического положения стало развитие индустриализации, в результате которой мы оказались на пороге экологического кризиса. В итоге, если раньше локальные и региональные кризисы могли привести даже к гибели какой-либо цивилизации, но они не могли остановить прогресс рода человеческого в целом, то теперешняя экологическая ситуация чревата глобальной экологической катастрофой, поскольку современный человек разрушает механизмы функционирования биосферы в планетарном масштабе. Именно это обстоятельство позволяет говорить о наличии глобального экологического кризиса и угрозе экологической катастрофы. |