инвестиционный менеджмент. 3._Лекция_тема 3. Тема 3 Создание благоприятных условий нововведений

Скачать 365.08 Kb. Скачать 365.08 Kb.

|

|

ТЕМА 3 Создание благоприятных условий нововведений Вопросы к рассмотрению Создание благоприятных условий нововведений. Государственная политика развития инновационной деятельности. Национальная инновационная система. Создание условий максимального благоприятствования развитию инновационной деятельности - актуальная задача современности. Миссия государства заключается в создании инновационной системы страны и определении приоритетных направлений развития науки и техники. Безусловно, конкуренция в условиях рыночной экономики играет ведущую роль, но все процессы не могут быть предоставлены исключительно действию рыночных сил. Невозможно положиться на «невидимую руку рынка», отстранив государство от вышеуказанной миссии. Эта рука эффективно действует лишь в индустриальной экономике, при совершенной конкуренции, на рынке, где преобладают стандартные, не требующие глобальной научно-производственной кооперации товары, все ресурсы, для производства которых можно купить за деньги. Важнейшей задачей государства является не только стимулирование отдельных инноваций или инновационных сфер, но и формирование организационных, экономических и правовых условий для создания и развития национальной инновационной системы. В виду того, что инновации все в большей степени востребуются не только отдельными предпринимателями, а национальными хозяйственными системами и глобальной мировой экономикой в целом, этот качественно новый этап проявляется в формировании таких систем. Главной отличительной особенностью инновационной экономики является то, что инвестирование в новые технологии, в образование, в новые отрасли, как за счет средств частного бизнеса, так и за счет средств государства осуществляются не только с целью развития изолированных звеньев инновационных цепочек, но и с целью формирования, развития и повышения конкурентоспособности страны. Развитие инновационной деятельности без участия государства не представляется возможным. Государственная инновационная политика выражает отношение государства к инновационной деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области образования, науки, техники и технологии и их реализации. Успех преобразований в развитых странах был связан с системой государственных мер, направленных на убеждение в перспективности инновационной деятельности и организацию конкретных механизмов стимулирования инновационной активности. Широкий набор механизмов государственной поддержки ориентирован на университеты, исследовательские институты и лаборатории, крупные национальные корпорации, малый и средний бизнес. С одной стороны, это бюджетная поддержка исследовательских организаций и университетов в форме сметного финансирования расходов, а также выделения целевых грантов и размещения госзаказов на выполнение НИОКР, инвестирование в капитал венчурных фондов, а также осуществление целевых государственных закупок инновационной продукции и услуг; финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п. С другой стороны, это налоговые кредиты и льготное налогообложение для предприятий, осуществляющих государственные или собственные программы НИОКР, выделение субъектам инновационной деятельности льготных государственных займов и кредитных гарантий. Налоговые кредиты, как показывает опыт зарубежных стран, оказывают положительное влияние на ранних стадиях развития фирм и особенно эффективны в малом бизнесе. Основными направлениями государственной инновационной политики в Российской Федерации являются: содействие развитию фундаментальной и прикладной науки, подготовке научных кадров и малого предпринимательства; создание программ, направленных на повышение инновационной активности в сфере производства; формирование госзаказов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), обеспечивающих начальный спрос на инновации, которые затем тиражируются в различных отраслях экономики; введение налоговых и других инструментов госрегулирования, стимулирующих принятие эффективных инновационных решений; посредничество во взаимоотношениях академической, вузовской и прикладной науки, стимулирующее кооперацию в области НИОКР; содействие развитию инновационной деятельности в регионах, межрегиональному и международному трансферту технологий, международному инвестиционному сотрудничеству; деятельность по улучшению законодательного обеспечения инновационной деятельности (право на интеллектуальную собственность, законодательное регулирование деятельности финансовых рынков и создания инновационных фирм); финансирование инновационной инфраструктуры и связующих звеньев, таких, как инновационные центры, бизнес-инкубаторы и т. д.; государственная помощь предприятиям через предоставление грантов, ссуд и т. д. (т. е. грантов на развитие инновационного продукта). К основным функциям государственных органов в инновационной сфере относят: Институциональное обеспечение инновационных процессов. Аккумулирование средств на научные исследования. Стимулирование отечественного бизнеса к инновационной деятельности. Страхование инновационных рисков, введение государственных санкций за выпуск устаревшей продукции. Создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы защиты авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собственности. Кадровое обеспечение инновационной деятельности. Рост интереса к разработке прогнозов и Форсайтов. Дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры в виде венчурных фондов, особых экономических зон и технологических парков. Государственные меры воздействия подразделяются на прямые и косвенные (рис.1).  Рис.1. Государственные меры воздействия В промышленно развитых странах создание благоприятных условий для осуществления инновационных процессов осуществляется национальной инновационной политикой, государство является связующим звеном между сферой "чистой" (академической) науки и задачами производства. В целом роль государства в области поддержки инноваций можно свести, к следующим моментам: государство способствует развитию науки, в том числе прикладной, и подготовке научных и инженерных кадров (основной источник инновационных идей); в рамках большинства правительственных ведомств существуют разнообразные программы, направленные на повышение инновационной активности бизнеса; государственные заказы, преимущественно в форме контрактов, на проведение НИОКР обеспечивают начальный спрос на многие новшества, которые затем находят широкое применение в экономике страны; фискальные элементы государственного регулирования формируют стимулирующее воздействие внешней среды, которые обусловливают эффективность и необходимость инновационных решений отдельных фирм; государство выступает в роли посредника в деле организации эффективного взаимодействия академической и прикладной науки, стимулирует кооперацию в области НИОКР промышленных корпораций и университетов. Необходимо создание среды, побуждающей частные компании к инвестированию средств в инновационную деятельность, поскольку в инновационной экономике основная роль по коммерциализации технологий, получению высокого экономического эффекта и формированию на этой основе условий для качественного развития национальной экономики принадлежит именно бизнесу. Именно рыночные ограничения формируют инновационный стиль принятия решений и побуждают к созданию прочных национальных альянсов между учеными, предпринимателями и представителями власти. Целью национальной инновационной политики является формирование экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. Цели и задачи инновационной политики России закреплены в ряде принятых концептуальных и программных документов (ежегодные Послания Президента Федеральному Собранию, Концепции, национальные и отраслевые стратегии, программы и планы). В условиях жесткой международной конкуренции экономическое развитие страны зависит главным образом от ее научно-технических преимуществ, актуальным является создание инновационной среды, стимулирующей поток новых знаний, импорт современных технологий, защиту интеллектуальной собственности, улучшение налоговых условий и рост инвестиций в развитие инноваций. Попытка выработать более детализированную государственную инновационную политику была осуществлена в «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года». Цели национальной инновационной политики представлены в таблице 1. Таблица 1. Цели национальной инновационной политики

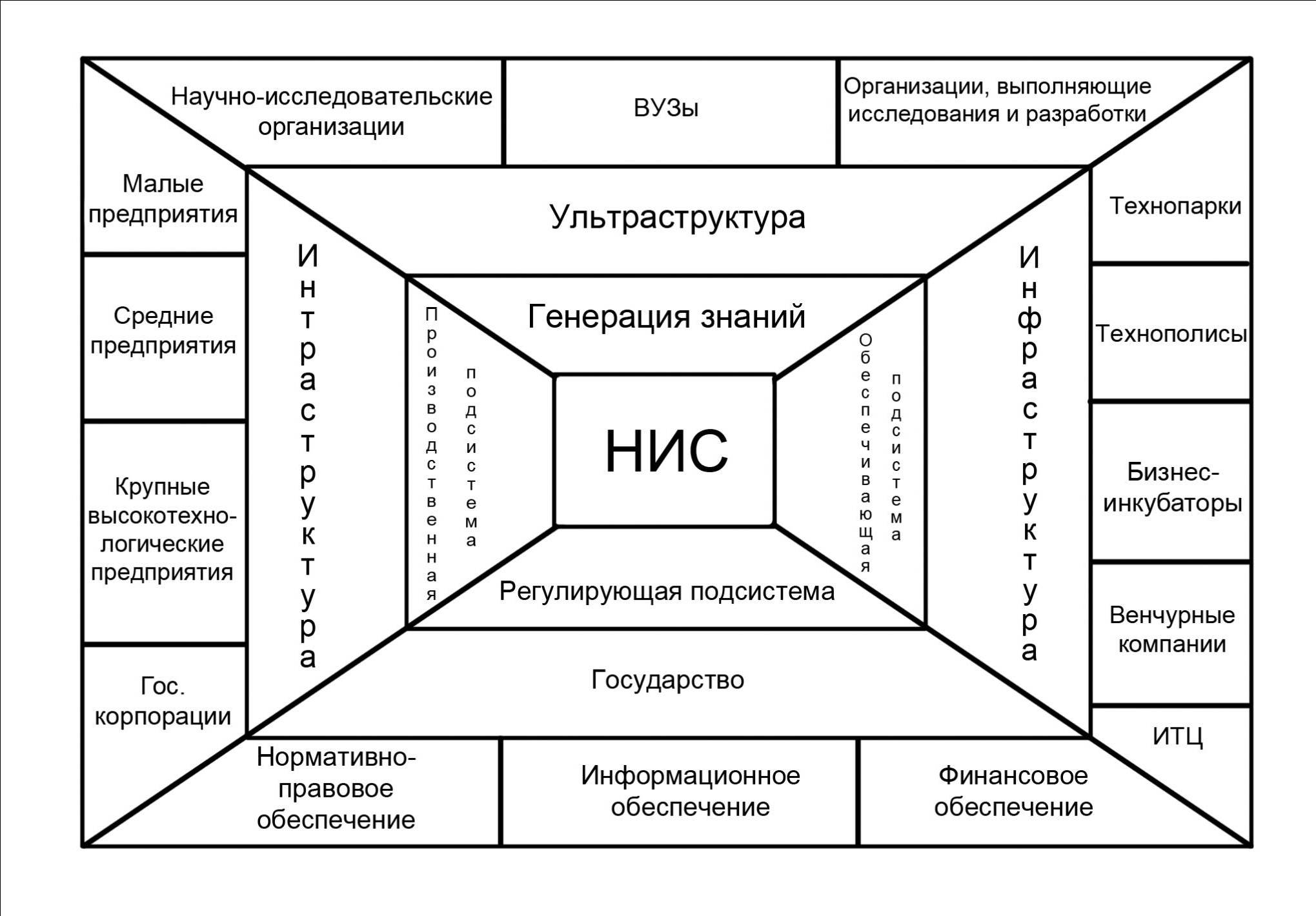

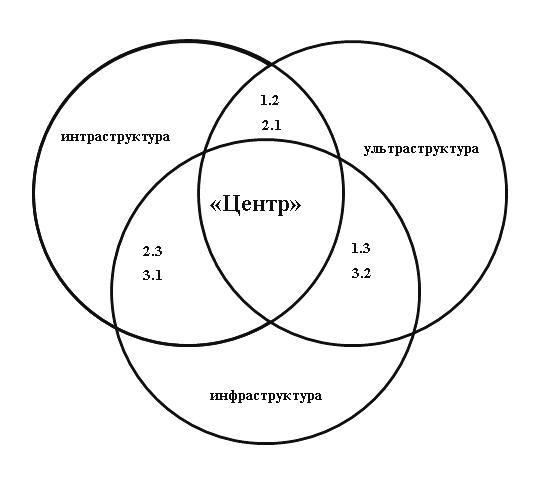

В настоящее время инновационная политика российского правительства включает обширный комплекс задач. Вплоть до конца 2005г. основной фокус правительственной политики состоял в прямой поддержке инноваций в форме финансирования инновационной инфраструктуры, предоставления грантов малым высокотехнологичным предприятиям, финансирования обучения и переподготовки персонала (в основном управляющих инновационных компаний). В то же время нормативно-правовое регулирование и административные меры (включая законодательную базу) не были достаточно развиты. Комплекс мер инновационной политики стал более разнообразным. Прямая поддержка стала сочетаться с косвенными мерами и административным (законодательным) регулированием. В рамках Федеральных целевых программ правительство постепенно стало уделять больше внимания мерам, нацеленным на привлечение частного бизнеса к выбору и финансированию инновационных проектов. Правительство предпочитает оказывать исследованиям, разработкам и инновационной деятельности прямую финансовую поддержку (в основном через государственные заказы) и пытается встроить в этот механизм схемы частно-государственного партнерства. Важным направлением деятельности государства является также поддержка малых инновационных предприятий. Национальная инновационная политика направлена на создание благоприятных условий для инновационного развития на основе сокращения административных барьеров на пути получения новых технологий и знаний, стимулирования инноваций, улучшения законодательного регулирования прав на интеллектуальную собственность. Национальная инновационная система Й.Шумпетер был первым, кто создал инновационную парадигму экономического развития]. Им научно обосновано, что капитализм в своем развитие имеет двойственный характер, который сочетает одержимость изобретателя-предпринимателя и монополизм корпораций. Шумпетер определил функциональное значение инновационной системы следующим образом: • коммерческий анализ потенциальных потребителей инноваций; • поиск перспективных идей, источников функционирования; • организация создания и внедрения новшества; • тиражирование; • поддержка и утилизация. Инновационная система должна обеспечивать возможности для творческой деятельности и одиночному изобретателю, и крупной компании. Теоретической основой формирования современной инновационной системы является концепция национальных инновационных систем. В 80-х годах ХХ века правительства многих стран нуждались в основе для формирования и реализации политики, влияющей на инновационный процесс. И такой основой стали национальные инновационные системы. Впоследствии основы концепции национальных инновационных систем (середина 80-х гг.) разрабатывались практически одновременно большой группой авторов разных стран. Впервые определение НИС было введено английским экономистом К. Фрименом в 1987 году. Национальная инновационная система - это совокупность институтов, которые совместно и каждый в отдельности вносят свой вклад в воспроизводство, хранение, распространение и использование знаний с целью получения новых продуктов, технологий и услуг для удовлетворения потребностей личности и общества. Понятийный аппарат национальных инновационных систем опирается с одной стороны на развитие идей Й.Шумпетера, с другой – на институционализм. Формирование НИС основано на трех подходах: 1. Европейско-американский подход, характеризующийся, в основном , развитием и использованием собственного научно-технического потенциала для производства инновационного продукта; 2. Японский подход в историческом развитии, преимущественно основанный на внешнем заимствовании новых знаний и технологий с их последующей доработкой. 3. Смешанный подход. НИС – это сложная система, состоящая из организаций и физических лиц, участвующих в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создании и продвижении инновационного продукта, способствующих осуществлению инновационной деятельности. В соответствии с подходом ОЭСР к ключевым компонентам НИС относятся: - инновационно-активные фирмы, осуществляющие инвестиции в исследования и внедрение новых технологий для увеличения прибыли и удовлетворения потребительского спроса; - специализированные государственные институты, поддерживающие или ведущие исследования и способствующие распространению новых технологий; - институты высшего образования (университеты), объединяющие исследовательскую деятельность и подготовку кадров; специализированные государственные программы (комплексы мероприятий), направленные на развитие науки и распространение новых технологий; отрасли законодательства, устанавливающие режим прав на интеллектуальную собственность, особенности взаимодействия различных институтов и т.д.  Рис. 2. Модель НИС По признаку масштаба и географической территории четыре уровня инновационных систем: Национальные инновационные системы; Региональные инновационные системы; Отраслевые или кластерные инновационные системы (инновационные системы технологических коридоров); Инновационные системы предприятия. Инновационная ультраструктура «Ультра» (от латинского ultra – далее, более, сверх) означает находящийся за пределами чего либо. Ультраструктура отражает особенности процессов и явлений, происходящих «наверху», а инфраструктура (infra – снизу, под), относится к вспомогательной деятельности. Инновационная ультраструктура– это все, что производит новшества (нечто новое, что при определенных условиях трансформируется в инновации) и представляет собой, на наш взгляд, совокупность организаций, которые выполняют научные исследования и разработки. Инновационная ультраструктура не создает непосредственно массовых коммерческих продуктов – она создает новые знания, интеллектуальные ресурсы общества, служит главным источником современных технологий, решающим образом влияет на содержание, уровень и качество образования. Инновационная инфраструктура Инфраструктура (от лат. infra - ниже, под и structura - строение, расположение). Термин заимствован из военного лексикона, где он обозначает комплекс тыловых сооружений, обеспечивающих действия вооружённых сил (склады боеприпасов и других военных материалов, аэродромы, ракетные базы, полигоны, площадки для запуска ракет и другие объекты). В конце 40-х годов 20-го века «инфраструктура» впервые использовали в научном обороте и экономическом анализе (ученый из США П.Н. Розенштейн – Родан) для обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих нормальную деятельность, как совокупность предприятий, организаций и учреждений, которые, оказывая бизнесу те или иные услуги (зачастую на платной основе), обеспечивают его необходимыми средствами производства, транспортом, связью, информацией, кредитными ресурсами, рабочей силой, рекламой, консультациями, удовлетворения потребностей населения и т.д. Инновационная инфраструктура - организационно-экономический комплекс, непосредственно обеспечивающий условия эффективной реализации новшеств хозяйствующими субъектами. Объекты инновационной инфраструктуры не являются «производителями» инноваций, а обеспечивают их создание и распространение Инновационная интраструктура (латинское “intra-“ - "нахождение внутри, в пределах чего-либо", соответствует русской приставке "внутри") расположенная между инновационными ультра- и инфраструктурами, представляет собой совокупность организаций государственного и частного сектора, занимающихся непосредственно производством и диффузией высокотехнологичной продукции, обеспечивающей коммерциализацию результатов исследований и разработок. В состав данной структуры входят государственные корпорации и коммерческие промышленные предприятия разных размеров, занимающиеся производством высокотехнологичной продукции и технологий  Рис. 3. Взаимодействия структурных элементов НИС

Среди основных факторов, влияющих на особенности и характер национальных инновационных систем являются природные и трудовые ресурсы, система исследований и разработок, политические факторы, система образования и переподготовки, взаимоотношения между пользователями и производителями, особенности исторического развития институтов государства и форм предпринимательской деятельности. Эти факторы выступают долгосрочными детерминантами направления и скорости эволюции инновационной активности. Мировая практика показывает, что каждая страна имеет свою модель НИС, которая зависит от таких факторов, как развитие науки, образования, наукоемких отраслей, правовой базы, инвестиционного климата др. Инновационная сфера не существует без государства. Государство формирует институты: законы, нормы, правила, т.е. обеспечивает поддержку. А в силу того, что и наука, и инновационный процесс - зона большого риска, участие государства в поддержке и регулировании важнейших элементов национальных инновационных систем больше, чем в других экономических подсистемах [24]. Следует подчеркнуть, что основополагающую роль в функционировании НИС играет генерация знаний, являющаяся основой развития технологии, создающая потенциал для развития технологии. Образование является важнейшим элементом инновационной системы. Недостаточное внимание к развитию науки негативно отразится на конкурентоспособности продукции, так как уменьшится ее наукоемкость. В свою очередь, игнорирование сферы образования приведет к обострению кадровых проблем не только в учреждениях науки и организациях, создающих новую продукцию, но и в отраслях экономики. Функциональное назначение инновационной системы в системе общественного разделения труда связано с выполнением ею функций создания и удовлетворения потребностей в новшествах материального производства и общества в целом. В России есть лишь некоторые элементы инновационной системы, а системы – как комплекса взаимосвязей – нет. Существует потребность именно в формировании комплексной НИС и системы управления, способствующей развитию интеграционных процессов инновационной направленности; превращению интеллектуальной собственности в один из наиболее значимых элементов экономических активов; формированию рынка научно-технической продукции; превращение инноваций в основной катализатор инвестиций; усилению инновационной конкуренции. УРОВНИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НИС В связи с тем, что национальные инновационные системы представляют собой экономические системы со сложной иерархической структурой, нами предлагается с иерархических позиций выделить в этой системе три уровня: макроуровень - уровень страны; мезоуровень - уровень региона; микроуровень- уровень предприятия (рис.4). С этих позиций рассмотрим функционирование механизма НИС на каждом из представленных уровней и взаимовлияние уровней друг на друга.   Рис.4. Иерархическая структура НИС |