Конспект Тема 2. Безопасность производственной деятельности. Тема Безопасность производственной деятельности Опасные производственные факторы

Скачать 63.7 Kb. Скачать 63.7 Kb.

|

|

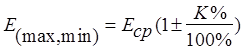

Тема 2. Безопасность производственной деятельности Опасные производственные факторы— факторы, воздействие которых при определённых условиях может привести к травме или острому ухудшению здоровья. · Вредные производственные факторы — факторы, воздействие которых приводит к профессиональному или профессионально обусловленному заболеванию. · Световой поток — часть лучистого потока, воспринимаемая человеком как свет. · Сила света — плотность светового потока в пределах единичного телесного угла. · Освещённость — отношение светового потока, падающего на единичный элемент поверхности к площади этого элемента. · Коэффициент отражения — отношение отражённого светового потока к падающему. · Яркость — поверхностная плотность силы света в заданном направлении, равная отношению силы света к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную этому направлению. · Коэффициент естественной освещённости (КЕО) — отношение освещённости рабочей поверхности к освещённости вне здания в данный момент времени, выраженное в процентах. · Шум — всякий нежелательный для человека звук, не несущий полезной информации или беспорядочное передвижение частиц в пространстве. · Звуковое давление — разность между мгновенным значением полного давления при прохождении звуковой волны и средним значением давления в невозмущённой среде. · Интенсивность звука — средний поток энергии в какой-либо точке поля, отнесённый к единице поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны. · Вибрация — механические колебания. Вопрос 1. Нормализация микроклимата рабочих мест.Для измерения нормируемых параметров микроклимата рабочих мест применяются приборы: для измерения температуры — термометры; относительной влажности — психрометры; скорости движения воздуха — анемометры. Основными способами нормализации микроклимата рабочих мест являются отопление и вентиляция (для естественной вентиляции наиболее применяются окна, фрамуги, дефлекторы и т.п.), или — кондиционирование. В технологически чистых помещениях должна применяться приточно-вытяжная вентиляция. Механическая вентиляция при отсутствии естественной должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее 60 м3/ч. Естественная вентиляция при объёме помещения, не превышающем 20 м3/чел, должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее 30 м3/ч, а при объёме помещения свыше 20 м3/чел — не менее 20 м3/ч. Вопрос 2. Освещение рабочей зоны.К освещению рабочих мест предъявляются следующие требования: 1) спектральный состав должен быть максимально приближен к естественному. Человеческий глаз обладает наибольшей чувствительностью к жёлто-зелёному диапазону видимого света, максимум чувствительности на красный цвет; 2) освещение рабочей поверхности должно быть равномерным, без участков теней и повышенной яркости. Адаптацию зрения, при переходе из тёмного в ярко освещённое помещение 1,5–2 мин, а при обратном переходе — 5‑6 мин; 3) освещение рабочей поверхности должно быть монотонным, без мерцания. Освещение мерцающим светом может привести к стробоскопическому эффекту. Опасность стробоскопического эффекта заключается в возникновении иллюзии неподвижности или неверного направления движения подвижных объектов. Освещённость помещений характеризуется: К количественным показателям относятся: · световой потокF, в люменах, лм; · сила света · освещённость, в люксах лк; · коэффициент отражения · контраст объекта с фоном при К > 0,5 контраст большой, при 0,2 < К < 0,4 — средним при К < 0,2 — малым; при К = 0 объект и фон различимы только по цвету; · яркость К качественным показателям относятся: · коэффициент пульсации светового потока · спектральный состав; · показатель ослеплённости. Минимальное и максимальное значение освещённости рабочей поверхности при пульсации света определяется по формуле:  Различают искусственное, естественное и совмещённое освещение помещений. Искусственное освещение включают при значении естественной освещённости менее 5000 лк. Для оценки качества естественного освещения используется коэффициент естественной освещённости КЕО. Нормы на естественное освещение учитывают: - напряжённость зрительной работы, которая оценивается по размеру минимального объекта различения и систему освещения (боковое, верхнее, комбинированное). - При боковом освещении нормируется минимальное, - В остальных случаях — среднее значение КЕО. - Неравномерность освещённости как отношение КЕОmax к КЕОmin. Освещённость горизонтальной поверхности, создаваемой несколькими источниками, рассчитывается по формуле: где I — сила света, испускаемая светильником под углом a относительно нормали; Н — высота подвеса светильника. Вопрос 3. Вредные вещества в рабочей зоне.На рабочих местах нормируется содержание (концентрация) вредных веществ в воздухе. Классифицируются по следующим основным признакам: 1) по воздействию на организм человека: · токсичные — вызывают отравление всего организма (монооксид углерода, циан, свинец, ртуть, мышьяк, бензол и др., а также их соединения); · раздражающие — вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи (хлор, аммиак, ацетон, фтористый водород, окислы азота и др.); · сенсибилизирующие — вызывают аллергические реакции (формальдегид, нитрорастворители и нитролаки и др.); · канцерогенные — вызывают развитие злокачественных опухолей (никель, хром и их соединения, асбест и др.); · мутагенные — вызывают изменение наследственных признаков (свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др.); · тератогенные — вызывают врождённые уродства (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др.). 2) по степени опасности: · чрезвычайно опасные — ПДКрз до 0,1 мг/м3 (бериллий, свинец, марганец, бенз(а)пирен); · высоко опасные — ПДКрз 0,1–1,0 мг/м3 (хлор, фосген, хлористый водород); · умеренно опасные — ПДКрз 1,0–10,0 мг/м3 (табак, стекло, пластик, пары метилового спирта); · мало опасные — ПДКрз более 10,0 мг/м3 (аммиак, бензин, ацетон, пары этилового спирта). Для обезвреживания пролитой ртути проводится демеркуризация. Вопрос 4. Шум и вибрация в рабочей зоне.В виде звука мы воспринимаем упругие колебания — волны, если эти колебания лежат в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц. Колебания с частотой ниже 16 Гц (инфразвук) и колебания с частотой выше 20 кГц (ультразвук) не слышимы для человека. Основными параметрами звука являются: звуковое давление - Р в Паскалях, Па; интенсивность звука - I в Ваттах на метр квадратный,Вт/м2 частота f (измеряется в Герцах, Гц). Интенсивность звука связана со звуковым давлением зависимостью: где r — плотность воздуха; с — скорость распространения звуковой волны. Для воздуха при нормальных условиях скорость звука = 343 м/c. Оценки интенсивности звука и звукового давления применяют относительные единицы: уровни звукового давления и уровни интенсивности звука, измеряемые в децибелах, дБ. где величины звукового давления Звуковые волны начинают вызывать болевые ощущения при значениях Согласно Санитарно-эпидемиологическим требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях уровень шума не должен превышать значений:

Согласно Санитарным нормам для рабочих мест установлены следующие предельные уровни шума:

Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ. Зоны с уровнем звука более 80 дБА должны бытьотмечены соответствующими знаками опасности, а работающие в этих зонах обеспечены средствами индивидуальной защиты. В помещении n источников шума интенсивности создаваемых ими звуковых волн рассчитывается по формуле: Уровень интенсивности звука, создаваемый N равными по интенсивности источниками, дБ, рассчитывается по формуле: где L1 — уровень интенсивности одиночного источника, дБ. Коэффициент звукопроницаемости преграды τрассчитывается по формуле: где IПР — интенсивность звука в прошедшей через преграду звуковой волне; Вт/м2, IПАД — интенсивность звука в падающей на преграду звуковой волне, Вт/м2. Звукоизоляция преграды, дБ, рассчитывается по формуле: Разность уровней звукового давления в двух точках, находящихся в звуковом поле одного источника на расстояниях r1и r2(r2 > r1) от него, DL, дБ рассчитывается по формуле: где I1, I2 — интенсивности звука в точках 1 и 2 соответственно, Вт/м2. С повышением частоты вредное воздействие шума усиливается. Вибрация подразделяется на: · общую — передаётся через опорную поверхность (пол или сиденье) и воздействует на все тело; · локальную — передаётся через руки и воздействует на них. Наибольшую опасность представляет общая вибрация. Вопрос 5. Электромагнитные поля в рабочей зоне.При оценке опасности электромагнитных полей (ЭМП) учитываются: электрическая Е [В/м] магнитная Н [А/м] составляющие их напряжённости. Неблагоприятное воздействие магнитной составляющей электромагнитных полей промышленной частоты (ЭППЧ) проявляется при значениях 150–200 А/м. В большинстве случаев Н £ 20‑25 А/м, поэтому потенциальная опасность ЭМП чаще всего оценивается величиной электрической составляющей напряжённости Е. Предельно-допустимые уровни значений напряжённости ЭППЧ не должны превышать: · внутри жилых зданий — 0,5 кВ/м; · на территории зоны жилой застройки — 1 кВ/м; · вне зоны жилой застройки — 5 кВ/м; · на участках пересечения ЛЭП с автодорогами — 10 кВ/м; · в ненаселённой местности — 15 кВ/м; · в труднодоступной местности и на участках, выгороженных для исключения доступа людей — 20 кВ/м. Время пребывания человека в зоне действия ЭППЧ : · при Е £ 5 кВ/м на рабочем месте в течение 8 ч; · при 5 £ Е £ 20 кВ/м допустимое время Т, ч, рассчитывается по формуле · при 20 £ Е £ 25 кВ/м время пребывания Т < 10 мин; · при Е ³25 кВ/м при отсутствии средств защиты не допускается. Общее время пребывания не должно превышать 8 ч. При значении напряжённости электростатического поля (ЭСП) на рабочем месте 60 кВ/м не должно превышать 1 часа. Если время пребывания в ЭСП превышает 1 ч, то предельно допустимое значение напряжённости ЭСП рассчитывается по формуле: где t — время пребывания человека в ЭСП. Время пребывания в ЭСП зависит от значения напряжённости ЭСП: · не более 20 кВ/м — не ограничивается; · 20–60 кВ/м — рассчитывается по формуле · более 60 кВ/м — пребывание только в средствах защиты. Вопрос 6. Основы электробезопасности.На производстве число травм, вызванных электрическим током, составляет 11‑12 % от общего числа, однако, приходится наибольшее количество до 40 % смертельных исходов. До 80 % случаев смертельного поражения приходится на электроустановки напряжением до 1000 В (в первую очередь, на установки 220‑380 В). Последствия действия тока на человека зависят от силы тока, длительности его воздействия, рода и частоты тока, пути тока в теле человека и индивидуальных особенностей человека. Различают три ступени воздействия тока на человека и соответствующие им три пороговых значения: ощутимое, отпускающее и фибрилляционное. Переменный ток промышленной частоты, начинается ощущать, когда значение силы тока 0,6‑1,5 мА. Постоянный ток ощутимее – значение силы тока 6‑7 мА. Ощутимый ток вызывает у человека малоболезненные раздражения, человек может самостоятельно освободиться от источника тока. Сила переменного тока составляет 10‑15 мА и более, а постоянного — 50‑70 мА, то такие токи называют неотпускающими. Человек не может самостоятельно разжать руку и освободиться от воздействия тока. При силе переменного тока промышленной частоты до 25‑50 мА затрудняется или даже прекращается процесс дыхания. Величина порогового фибрилляционного тока: Переменного тока промышленной частоты - 100 мА (при продолжительности воздействия более 0,5 с); Постоянного тока — 300 мА при той же продолжительности. Переменный ток с частотой 20‑100 Гц наиболее опасен для человека. При напряжениях, превышающих 500 В, наиболее опасен постоянный ток, а при меньших напряжениях — переменный. Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии более 20 м от заземлителя или места контакта проводника с землёй. Вопрос 7. Основные санитарные требования и нормы при работе с видеодисплейными терминалами и ПЭВМ.Оптимальными условиями при работе с мониторами являются: 1) температура воздуха: · 22‑24 °С (категория работ 1а, холодный период); · 21‑23 °С (категория работ 1б, холодный период); · 23‑25 °С (категория 1а, тёплый период); · 22‑24 °С (категория работ 1б, тёплый период); 2) влажность воздуха 40–60 %; 3) скорость движения воздуха: · 0,1 м/с (категории работ 1а, 1б холодный период и 1а — тёплый период); · 0,2 м/с (категория работ 1б в тёплый период); 4) уровень шума не должен превышать 50 дБА и 65 дБА в помещениях операторов ЭВМ без дисплеев; 5) освещённость на рабочем столе должна составлять 300‑500 лк, яркость бликов на экране — 40 кд/м2; 6) соотношение отрицательных и положительных ионов в помещении 3:2; 7) экран на расстоянии 600‑700 мм от глаз; 8) продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 ч. Виды трудовой деятельности на ВДТ и ПЭВМ разделяются на три группы: · группа А — работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом. · группа Б — работа по вводу информации. · группа В — творческая работа в режиме диалога с ЭВМ. Для видов трудовой деятельности устанавливаются категории тяжести и напряжённости работы с ВДТ и ПЭВМ, которые определяются: · для группы А — по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 знаков. · для группы Б — по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков. · для группы В — по суммарному времени непосредственной работы за рабочую смену, но не более 6 ч за смену. | ||||||||||||||||||||||||||