Лекция 1. Тема классификация информационновычислительных сетей сети и системы обработки данных Коммуникационная сеть

Скачать 266.89 Kb. Скачать 266.89 Kb.

|

|

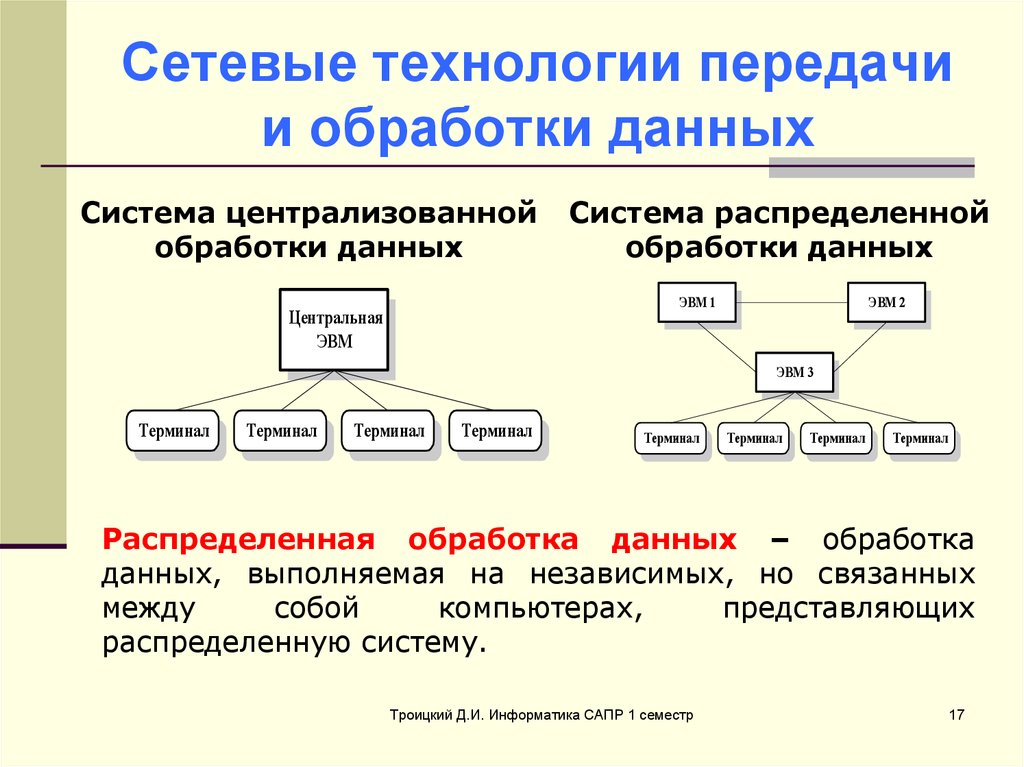

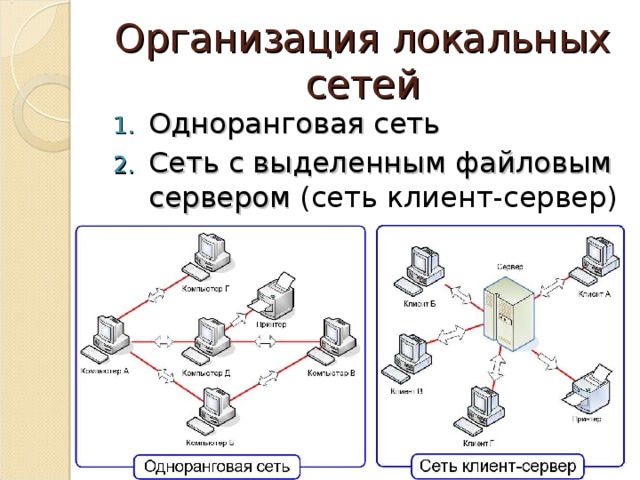

Тема 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2.1. Сети и системы обработки данных Коммуникационная сеть - это система, состоящая из объектов (пунктов или узлов сети) и линий передачи (связей, коммуникаций, соединений). Пункты осуществляют функции генерации, преобразования, хранения и потребления продукта, а связи - передачу продукта между пунктами. В качестве продукта могут фигурировать информация, энергия, масса. Сети в этих случаях называются информационные, энергетические, вещественные. Отличительная особенность коммуникационной сети - большие расстояния между пунктами по сравнению с геометрическими размерами участков пространства, занимаемых пунктами. В группах сетей возможно разделение на подгруппы. Так, среди вещественных сетей могут быть выделены сети транспортные, водопроводные, производственные и др. При функциональном проектировании сетей решаются задачи синтеза топологии, распределения продукта по узлам сети, а при конструкторском проектировании выполняются размещение пунктов в пространстве и проведение (трассировка) соединений. Информационная сеть - коммуникационная сеть, в которой в качестве продукта выступает информация. Вычислительная сеть (ВС) - информационная сеть, в состав которой входят ЭВМ и периферийные устройства, являющиеся источниками и приемниками данных, передаваемых по сети. Эти компоненты составляют оконечное оборудование данных (ООД или DTE - Data Terminal Equipment). В качестве ООД могут выступать ЭВМ и другое вычислительное, измерительное и исполнительное оборудование автоматических и автоматизированных систем. Собственно пересылка данных происходит с помощью сред и средств, объединяемых под названием среда передачи данных. На основе вычислительных сетей могут строиться автоматизированные системы (АС) - совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, в которых часть функций управления выполняет человек-оператор; комплекс технических, программных, других средств и персонала, предназначенный для автоматизации различных процессов. В отличие от автоматической системы АС не может функционировать без участия человека. Вычислительная система - совокупность ЭВМ и средств программного обеспечения, предназначенная для выполнения вычислительных процессов, а также любая автоматизированная система, основанная на использовании ЭВМ. Системы обработки данных (СОД) - комплекс технических и программных средств, предназначенных для автоматизации и централизации обработки данных. Системы обработки данных классифицируются на две группы: сосредоточенные и распределенные. К сосредоточенным СОД относят отдельные ЭВМ, вычислительные комплексы и вычислительные системы; к распределенным - системы телеобработки, вычислительные сети и системы передачи данных (СПД). Использование вычислительных сетей позволяет получить следующие результаты: Сокращение затрат на поиск информации. Доступ к общему программному обеспечению. Получение значительных вычислительных мощностей (доступ к специальным процессорам, объединение вычислительных мощностей, входящих в сеть, и т.д.). Доступ к памяти большой емкости, новые информационные технологии (сервис-интернет, дистанционное образование, банковские системы и т.д.). Конечной целью создания любой вычислительной сети или системы передачи данных является интегральное обслуживание пользователей. Существует основные критерии оценки ВС и СПД: производительность и пропускная способность; стоимость оборудования и монтажа; технологичность обслуживания; надежность и достоверность передачи информации; информационные возможности. 2.2. Централизация и децентрализация обработки данных Централизация - процесс объединения различных данных в рамках вычислительной сети. Децентрализация - обратный процесс, когда данные распределяются по различным компьютерам сети. Децентрализованная система - многопроцессорная система или вычислительная сеть, в которой управление распределено по различным ее узлам. Распределенная система, или система с распределенными функциями, - автоматизированная система, в которой отдельные функции и операции реализуются ее распределенными в пространстве технологическими узлами или подсистемами, в том числе и автономными; любая вычислительная система, позволяющая организовать взаимодействие вне независимых, но связанных между собой машин.  Исторически заинтересованность компаний в централизованной обработке данных началась с мэйнфреймов. Мэйнфрейм (от англ. mainframe) - большая универсальная ЭВМ, высокопроизводительный компьютер со значительным объемом оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централизованных хранилищ данных большой емкости и выполнения интенсивных вычислительных работ. Если у компании не было собственных мэйнфреймов, она могла «арендовать» избыточные мощности у кого-то другого. К 1970-м годам удаленная компьютерная обработка данных позволила начать использовать компьютерные технологии как средним, так и малым предприятиям. Это был период централизации данных и их обработки. С течением времени технологии совершенствовались и цены на ЭВМ снижались. К концу 1980-х компьютеры уменьшились настолько, что их можно стало содержать внутри обычных помещений. Пошел обратный процесс в сторону децентрализации. Централизованные системы сменились рабочими станциями, и все чаще стали использоваться термины «клиент-сервер» и «распределенные данные ». К середине 1990-х годов всевозможные бизнес-приложения, начиная с простых бухгалтерских пакетов и заканчивая полномасштабными корпоративными решениями для управления ресурсами, стали непременными атрибутами практически для всех предприятий. Обработка данных распространилась повсеместно, как и сами данные. А затем появился Интернет, который стал использоваться как бизнес-инструмент. Возможность мгновенно перемещать информацию в любую точку мира позволила свести практически к нулю временные и пространственные преграды, стоящие на пути распространения данных. Исчезла необходимость хранить данные в том месте, где они непосредственно добываются и используются. Более того, оказалось, что гораздо легче поддерживать точность и свежесть информации, когда она сосредоточена в одном месте. Таким образом, процессы централизации вернулись, однако вернулись на новом витке. Теперь централизация ведет к повышению информационной, а не вычислительной производительности. Факторы, стимулирующие развитие распределенной обработки данных: Снижение стоимости процессоров и вычислительных машин. Тенденции к централизации ПО. Повышение квалификации пользователя. Необходимость повышения надежности обработки и хранения информации. Творчество пользователя. Высокая стоимость использования вычислительных каналов. Более удобный диалог пользователя системы. Проблема взаимодействия систем. Удаленный доступ к базам данных. Доступ к сетевому программному обеспечению. Фактор секретности хранения информации (в распределенной системе легче обеспечить секретность в отличие от централизованных систем). Перегрузка центральных процессоров. Дефицит кадровых программистов. Интегрированная вычислительная сеть (интерсеть) представляет собой взаимосвязанную совокупность многих вычислительных сетей, которые в интерсети называются подсетями. В автоматизированных системах крупных предприятий подсети включают вычислительные средства отдельных проектных подразделений. Интерсети нужны для объединения таких подсетей, а также для объединения технических средств автоматизированных систем проектирования и производства в систему комплексной автоматизации (CIM - Computer Integrated Manufacturing). Обычно интерсети приспособлены для различных видов связи: телефонии, электронной почты, передачи видеоинформации, цифровых данных и т.п., ив этом случае они называются сетями интегрального обслуживания. Развитие интерсетей заключается в разработке средств сопряжения разнородных подсетей и стандартов для построения подсетей, изначально приспособленных к сопряжению. Подсети в интерсетях объединяются в соответствии с выбранной топологией с помощью блоков взаимодействия. Классификация вычислительных сетей В зависимости от расстояний между связываемыми узлами сети разделяются на территориальные и корпоративные. Территориальные - сети, охватывающие значительное географическое пространство. Среди них можно выделить сети региональные и глобальные, имеющие соответственно региональные или глобальные масштабы; региональные сети иногда называют сетями MAN (Metropolitan Area Network), а общее англоязычное название для территориальных сетей - WAN (Wide Area Network): WAN (Wide Area Network) - глобальная сеть, покрывающая большие географические регионы, включающая как локальные сети, так и прочие телекоммуникационные сети и устройства. Пример WAN - сети с коммутацией пакетов (Frame Relay), через которую могут «разговаривать» между собой различные компьютерные сети. LAN (Local Aiea Network) - локальные сети, имеющие замкнутую инфраструктуру до выхода на поставщиков услуг. Термин «LAN» может описывать и маленькую офисную сеть, и сеть уровня большого завода, занимающего несколько сотен гектаров (до 10 км в радиусе). Корпоративные (масштаба предприятия) - совокупность связанных между собой ЛВС (локально-вычислительных сетей), охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или учреждение в одном или нескольких близко расположенных зданиях. Локальные и корпоративные вычислительные сети - основной вид вычислительных сетей, используемых в системах автоматизированного проектирования (САПР). Особо выделяют единственную в своем роде глобальную (GAN) сеть Интернет (реализованная в ней информационная служба World Wide Web (WWW) переводится на русский язык как всемирная паутина). В Интернете существует понятие интрасетей (Intranet) - корпоративных сетей. Локальные сети являются сетями закрытого типа, доступ к ним разрешен только ограниченному кругу пользователей, для которых работа в такой сети непосредственно связана с их профессиональной деятельностью. Глобальные сети являются открытыми и ориентированы на обслуживание любых пользователей. В этих системах существует возможность функционального расширения и изменения системы без изменения ее остальной части. По принадлежности различают ведомственные и государственные сети. Ведомственные сети принадлежат одной организации и располагаются на ее территории. Государственные - сети, используемые в государственных структурах. По скорости передачи информации компьютерные сети делятся на: низкоскоростные (до 10 Мбит/с); среднескоростные (до 100 Мбит/с); высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с). Для определения скорости передачи данных в сети широко используется единица бод (baud), измеряемая числом дискретных переходов или событий в секунду. Если каждое событие представляет собой 1 бит, бод эквивалентен 1 бит/с (в реальных коммуникациях это зачастую не выполняется). По типу среды передачи сети разделяются на: проводные: коаксиальные, на витой паре, оптоволоконные; беспроводные: с передачей информации по радиоканалам, в инфракрасном диапазоне. В зависимости от способа управления различают сети: клиент-сервер - в них выделяется один или несколько узлов (серверов), выполняющих в сети управляющие или специальные обслуживающие функции, а остальные узлы (клиенты) являются терминальными, в них работают пользователи. Сети клиент-сервер различаются по характеру распределения функций между серверами, другими словами, по типам серверов (например, файл-серверы, серверы баз данных). При специализации серверов по определенным приложениям имеем сеть распределенных вычислений. Такие сети отличают также от централизованных систем, построенных на мэйнфреймах; одноранговые - в них все узлы равноправны; поскольку в общем случае под клиентом понимается объект (устройство или программа), запрашивающий некоторые услуги, а под сервером - объект, предоставляющий эти услуги, то каждый узел в одноранговых сетях может выполнять функции и клиента, и сервера. Существует так называемая «сетецентрическая концепция», в соответствии с которой пользователь может лишь приобрести дешевое оборудование для обращения к удаленным компьютерам, а сеть обслуживает заказы на выполнение вычислений и получение информации. То есть пользователю не нужно приобретать программное обеспечение для решения прикладных задач, ему нужно лишь платить за выполненные заказы. Подобные компьютеры называют тонкими клиентами или сетевыми компьютерами. По типам используемых компьютеров и устройств различают сети однородные и неоднородные. Однородные (гомогенные) сети характеризуются тем, что в ВС связываются однотипные ЭВМ и устройства, как правило, разработанные одной фирмой, имеющие одинаковые операционные системы и однотипный состав абонентских средств. В однородных сетях значительно проще выполнять многие распределенные информационные процедуры (в качестве примера можно назвать организацию и использование распределенных баз данных). Неоднородные (гетерогенные) сети характеризуются тем, что в ВС присутствуют средства и устройства, разработанные разными фирмами, но заложенные в них правила позволяют им бесконфликтно взаимодействовать и функционировать. В крупных автоматизированных системах, как правило, сети оказываются неоднородными. В зависимости от прав собственности на сети последние могут быть сетями общего пользования (public) или частными (private). Среди сетей общего пользования выделяют телефонные сети общего пользования (ТФОП, PSTN - Public Switched Telephone Network) и сети передачи данных (PSDN - Public Switched Data Network). Сети также различают в зависимости от используемых в них протоколов и по способам коммутации. 2.4. Сети одноранговые и клиент-сервер Вычислительные сети делятся на два больших класса: одноранговые сети (Peer-to-Рееr Network) и клиент-серверные сети (иерархические, Client-Server Network).  В зависимости от того, как распределены функции между компьютерами сети, они могут выступать в трех разных ролях: Компьютер, занимающийся исключительно обслуживанием запросов других компьютеров, играет роль выделенного сервера сети. Компьютер, обращающийся с запросами к ресурсам другой машины, играет роль узла-клиента. Компьютер, совмещающий функции клиента и сервера, является одноранговым узлом. Сеть не может состоять только из клиентских или только из серверных узлов. В соответствии с указанными ролями сеть может быть построена по одной из трех схем: сеть на основе одноранговых узлов - одноранговая сеть; сеть на основе клиентов и серверов - сеть с выделенными серверами; сеть, включающая узлы всех типов, - гибридная сеть. Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки, определяющие их области применения. Одноранговые сети. В таких сетях все компьютеры равны в возможностях доступа к ресурсам друг друга. Это сети равноправных компьютеров, каждый их которых имеет уникальное имя (имя компьютера) и обычно пароль для входа в него во время загрузки операционной системы. Каждый компьютер может одновременно являться и сервером и клиентом сети, хотя вполне допустимо назначение одного компьютера только сервером, а другого только клиентом. Каждый пользователь может объявить какой-либо ресурс своего компьютера разделяемым, после чего другие пользователи могут с ним работать. В одноранговых сетях на всех компьютерах устанавливается такая операционная система, которая предоставляет всем компьютерам в сети потенциально равные возможности. Например, каждый компьютер может предоставить доступ к файлам, размещенным на его дисках, и подключенным к нему принтерам. При потенциальном равноправии всех компьютеров в одноранговой сети часто возникает функциональная несимметричность. Обычно некоторые пользователи не желают предоставлять свои ресурсы для совместного доступа. В таком случае серверные возможности их операционных систем не активизируются, и компьютеры играют роль «чистых» клиентов. В то же время администратор может закрепить за некоторыми компьютерами сети только функции, связанные с обслуживанием запросов от остальных компьютеров, превратив их таким образом в «чистые» серверы, за которыми пользователи не работают. В такой конфигурации одноранговые сети становятся похожими на сети с выделенными серверами, но это только внешнее сходство - между двумя типами сетей остается существенное различие. Изначально в одноранговых сетях отсутствует специализация ОС в зависимости от того, какую роль играет компьютер - клиента или сервера. Изменение роли компьютера в одноранговой сети достигается за счет того, что функции серверной или клиентской части не используются. Одноранговые сетевые ОС способны предоставлять большинство тех же сервисов и ресурсов, что и клиент-серверные сетевые ОС. Они также характеризуются простотой установки и относительной дешевизной. Достоинством одноранговых сетей является их высокая гибкость: в зависимости от конкретной задачи сеть может использоваться очень активно либо совсем не использоваться. Из-за большой самостоятельности компьютеров в таких сетях редко возникают перегрузки (к тому же количество компьютеров обычно невелико, не больше 10). Установка одноранговых сетей довольно проста. Кроме того, не требуются дополнительные дорогостоящие серверы, нет необходимости в системном администрировании. Пользователи сами могут управлять своими ресурсами. В одноранговых сетях допускается определение различных прав пользователей по доступу к сетевым ресурсам, но система разграничения прав развита слишком слабо. Если каждый ресурс защищен своим паролем, то пользователю приходится запоминать большое число паролей. Однако такие сети менее надежны и эффективны, чем полноценные клиент-серверные сети. Более того, производительность одноранговых сетей значительно снижается при увеличении размеров сети и количества участвующих в сетевых взаимодействиях компьютеров. Эксплуатация и поддержка таких сетей часто являются непростыми задачами. Из-за отсутствия централизованного управления администраторы вынуждены управлять множеством сервисов на каждой машине отдельно, обеспечивая корректность одновременного функционирования пользовательских приложений и серверных компонентов. Такая работа усложняется еще и тем, что пользователи, работающие на каждом из компьютеров, имеют возможность самостоятельно изменять настройки ОС, что нередко приводит к неработоспособности всего программного обеспечения этой машины. К недостаткам одноранговых сетей относятся слабая система контроля и протоколирования работы сети, трудности с резервным копированием информации. Эффективная скорость передачи информации по одноранговой сети часто оказывается недостаточной, поскольку трудно обеспечить быстродействие процессоров, большой объем операций памяти и высокие скорости обмена с жестким диском для всех компьютеров сети. К тому же компьютеры работают не только на сеть, но и решают другие задачи. Считается, что одноранговая сеть наиболее эффективна в небольших сетях, в которых количество компьютеров не превышает 10-20 единиц. В этом случае нет необходимости в применении централизованных средств администрирования - нескольким пользователям нетрудно договориться между собой о перечне разделяемых ресурсов и паролях доступа к ним. При увеличении количества компьютеров сетевые операции замедляют работу и создают множество других проблем. Тем не менее для небольшого офиса одноранговая сеть - это оптимальное решение. Самая распространенная в настоящий момент одноранговая сеть - сеть на основе Windows XP или более ранних версий ОС Windows. В больших сетях необходимы средства централизованного администрирования, хранения и обработки данных, а особенно защиты данных. Такие возможности легче обеспечить в сетях с выделенными серверами. Клиент-серверные сети применяются в тех случаях, когда в сеть должно быть объединено много компьютеров (более 20), которые постоянно используют множество пользователей, и возможностей одноранговых сетей уже не хватает. Тогда в сеть включают специализированный компьютер (или компьютеры) - выделенный сервер. Это абонент сети, который предоставляет свои ресурсы другим абонентам, но сам не использует ресурсы других абонентов, т.е. служит только сети. Клиентом сети называется абонент сети, который использует ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не отдает, т.е. сеть его обслуживает. Компьютер-клиент часто называют рабочей станцией. В сетях с выделенными серверами используются специальные варианты сетевых ОС, которые оптимизированы для работы в роли серверов и называются серверными ОС. Пользовательские компьютеры в таких сетях работают под управлением клиентских ОС. Серверные компьютеры предоставляют свои ресурсы клиентским рабочим станциям. Сетевая ОС, работающая на сервере (серверная ОС), отвечает за координацию всех действий, связанных с использованием всех ресурсов и сервисов этого сервера. Клиентом в такой сети является любое сетевое устройство, формирующее запросы к серверу для использования его ресурсов и сервисов (например, рабочие станции пользователей). Для обеспечения взаимодействия клиента и сервера на клиенте устанавливается и функционирует клиентское программное обеспечение, поддерживающее общий протокол взаимодействия клиента и сервера. В таких сетях пользователи обычно регистрируются в сети со своей рабочей станции. Для регистрации пользователь сообщает серверу свое имя и пароль. Если сообщенные пользователем имя и пароль корректны, то сервер аутентифицирует пользователя и предоставляет доступ ко всем ресурсам и сервисам, на которые пользователю были даны права. В соответствии с назначенными пользователю правами серверная ОС предоставляет приложениям пользователя необходимые для их работы ресурсы и сервисы. Серверная ОС управляет множеством аппаратных ресурсов сервера, например дисками, оперативной памятью, принтерами, модемами. Файловая система сервера тоже является примером серверного ресурса. В дополнение к перечисленному серверная ОС предоставляет множество сервисов, включая координацию доступа и совместного использования файлов (в том числе механизмов блокировки файлов и записей) и принтеров, управление памятью сервера, обеспечение безопасности данных и предоставление возможностей сетевого взаимодействия. Выполнение этих задач специально разработанной серверной ОС гарантирует надежность и безопасность любых данных, хранящихся и обрабатывающихся на сервере. Специализация операционной системы для работы в роли сервера является естественным способом повышения эффективности серверных операций. А необходимость такого повышения часто ощущается весьма остро, особенно в большой сети. При существовании в сети сотен или даже тысяч пользователей интенсивность запросов к разделяемым ресурсам может быть очень значительной, и сервер должен справляться с этим потоком запросов без больших задержек. Очевидным решением проблемы является использование в качестве сервера компьютера с мощной аппаратной платформой и операционной системой, оптимизированной для серверных функций. Чем меньше функций выполняет ОС, тем более эффективно можно их реализовать, поэтому для оптимизации серверных операций разработчики ОС вынуждены ограничивать некоторые другие ее функции, причем иногда даже полностью отказываться от них. Существует несколько принципиальных особенностей серверных ОС: поддержка мощных аппаратных платформ, в том числе мультипроцессорных; поддержка большого числа одновременно выполняемых процессов и сетевых соединений; включение в состав ОС компонентов централизованного администрирования сети (например, справочной службы или службы аутентификации и авторизации пользователей сети); более широкий набор сетевых служб. Клиентские операционные системы в сетях с выделенными серверами обычно освобождаются от серверных функций, что значительно упрощает их организацию. Разработчики клиентских ОС уделяют основное внимание пользовательскому интерфейсу и клиентским частям сетевых служб. Наиболее простые клиентские ОС поддерживают только базовые сетевые службы, обычно файловую и службу печати. В то же время существуют так называемые универсальные клиенты, которые поддерживают широкий набор клиентских частей, позволяющих им работать практически со всеми серверами сети. Большинство сетевых ОС выпускаются в двух версиях. Одна версия предназначена для работы в качестве серверной ОС, а другая - для работы на клиентской машине. Эти версии чаще всего основаны на одном и том же базовом коде, но отличаются набором служб и утилит, а также параметрами конфигурации, в том числе устанавливаемыми по умолчанию и не поддающимися изменению. Например, операционная система Windows 2000 выпускалась в версии для рабочей станции - Windows 2000 Workstation, а в версии для выделенного сервера - Windows 2000 Server. Оба варианта операционной системы включают клиентские и серверные части многих сетевых служб. Так, ОС Windows 2000 Workstation, кроме выполнения функций сетевого клиента, может предоставлять сетевым пользователям файловый сервис, сервисы печати, удаленного доступа и другие, а следовательно, может служить основой для одноранговой сети. С другой стороны, ОС Windows 2000 Server содержит все необходимые средства, которые позволяют задействовать компьютер в качестве клиентской рабочей станции. Под управлением ОС Windows 2000 Server локально запускаются прикладные программы, которые могут потребовать выполнения клиентских функций ОС при появлении запросов к ресурсам других компьютеров сети. Windows 2000 Server имеет такой же развитый графический интерфейс, как и Windows 2000 Workstation, что позволяет с равным успехом применять эти ОС для интерактивной работы пользователя или администратора. Однако версия Windows 2000 Server имеет больше возможностей для предоставления ресурсов своего компьютера другим пользователям сети, так как может выполнять более широкий набор функций, поддерживает большее количество одновременных соединений с клиентами, реализует централизованное управление сетью, имеет более развитые средства защиты. Поэтому рекомендуется применять Windows 2000 Server в качестве ОС для выделенных серверов, а не клиентских компьютеров. Наиболее популярные серверные ОС: Windows NT/2000/2003/2008 Server - решение компании Microsoft; Linux; Unix Solaris, MP-UX, ATX, FreeBSD; Novell NetWare 5.1/6.0/6.5. Серверы специально оптимизированы для быстрой обработки сетевых запросов на разделяемые ресурсы, а также для управления защитой файлов и каталогов. Однако при больших размерах сети мощности одного сервера может оказаться недостаточно, и тогда в сеть включают несколько серверов. Серверы могут выполнять и некоторые другие задачи: сетевая печать; выход в глобальную сеть; связь с другой локальной сетью; обслуживание электронной почты и т.п. Количество пользователей сети на основе серверов может достигать нескольких тысяч. Одноранговой сетью такого размера управлять просто было бы невозможно (каждый пользователь должен быть администратором). Кроме того, в сети на основе сервера можно легко менять количество подключаемых компьютеров. Такие сети называются масштабируемыми. Под сервером и клиентом часто понимают не сами компьютеры, а работающие на них приложения. В этом случае приложение, которое отдает ресурсы в сеть, является сервером, а приложение, которое только пользуется сетевыми ресурсами, называется клиентом. Достоинством сети на основе сервера часто называют надежность. Это верно, но только с одной оговоркой: если сервер действительно точно надежен. В противном случае любой отказ сервера приводит к полному параличу сети, в отличие от одноранговой сети, где отказ одного из компьютеров не приводит к отказу всей сети. Бесспорное достоинство сети с сервером - высокая скорость обмена, так как сервер всегда оснащается быстрым процессором (или даже несколькими), ОЗУ большого объема и быстрыми жесткими дисками. Так как все ресурсы сети с серверами собраны в одном месте, возможно применение гораздо более мощных средств управления доступом, зашиты данных, протоколирования обмена, чем в одноранговых сетях. Для обеспечения надежной работы сети при аварии электропитания применяется бесперебойное электропитание сервера. В данном случае это гораздо проще, чем в одноранговой сети, где желательно оснащать источником бесперебойного питания все компьютеры сети. К недостаткам сети на основе сервера относятся зависимость всех компьютеров-клиентов от работы сервера, а также более высокая стоимость вследствие дорогого сервера для администрирования сети (т.е. для управления распределением ресурсов контроля прав доступа и защиты данных файловой системы резервирования файлов). В сети на основе серверов обязательно наличие специального человека-администратора сети, имеющего соответствующую квалификацию. С другой стороны, централизованное администрирование облегчает обслуживание сети и позволяет оперативно решать все вопросы. Особенно это важно для надежной защиты данных от несанкционированного доступа. В одноранговой сети можно обойтись и без администратора, но при этом все пользователи сети должны иметь хоть какое-то представление об администрировании. Основное различие между моделью сети клиент-сервер и одноранговой сети состоит в том, что в модели клиент-сервер управление данными централизовано, тогда как в одноранговой сети каждый пользователь имеет свои собственные данные и приложения. Далее, мы обсудим еще некоторые различия между моделью клиент-сервер и одноранговой сети с помощью сравнительной таблицы, показанной ниже, просто взглянем. Сравнительная таблица

|