Круглые черви (NEMATODA). Тип круглые черви nemathelminthes класс собственно круглые черви nematoda острица

Скачать 2.64 Mb. Скачать 2.64 Mb.

|

1 2  Тип круглые черви – NEMATHELMINTHES Тип круглые черви – NEMATHELMINTHESКласс собственно круглые черви – NEMATODA

Энтеробиоз

Аскаридоз

Трихоцефалез

Анкилостомидоз

Стронгилоидоз

Трихинеллез

Дракункулез

Вухерериоз Ароморфозы, которые способствовали появлению круглых червей: 1. возникновение первичной полости тела (второе название типа – первичнополостные) Тело нематгельминтов в поперечном сечении всегда округлое. Снаружи тело покрыто кожно-мускульным мешком. Имеется первичная полость тела (схизоцель), заполненная межклеточной жидкостью. 2. прогрессивное развитие нервной системы (формирование ганглиев, окологлоточного нервного кольца, спинного и брюшного нервных стволов) 3. появление заднего отдела кишечника и анального отверстия В отличие от плоских червей, пищеварительная система состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Передний и задний отделы имеют эктодермальное происхождение, средний – энтодермальное. Задняя кишка заканчивается анальным отверстием. 4. появление выделительного отверстия Выделительная система представлена или парными протонефридиями (брюхоресничные, коловратки, скребни), или особыми железами гиподермального происхождения (нематоды), или отсутствует (волосатики). 5. появление четырех мышечных тяжей, что позволило изгибаться при ползании 6. возникновение раздельнополой репродуктивной системы и внутреннего оплодотворения Большинство круглых червей раздельнополые, выражен половой диморфизм (самцы мельче самок). Половые железы имеют вид трубок. У самцов половая система непарная (семенник, семяпровод, семяизвергательный канал, открывающийся в заднюю кишку). У самок половая система парная (яичники, яйцеводы, матки и непарное влагалище). Особенности строения Длина тела составляет от 80 мкм до 8,4 м (такую длину имеет паразит Placentonema gigantissima, живущий в плаценте кашалота). Самки несколько крупнее самцов. Тело нематод несегментированное, имеет нитевидную или веретеновидную, реже (у самок) бочонковидную или лимоновидную форму. В поперечном сечении тело круглое (отсюда названиекруглые черви), в основе обладает билатеральной симметрией с элементами двулучевой. Передний конец тела (голова) проявляет, кроме того, признаки трехлучевой симметрии. Круглые черви обладают развитым кожно-мускульным мешком. Тело покрыто гладкой или кольчатой кутикулой, под которой расположена гиподерма, а под ней — тяжи продольных мышц. По окружности тела гиподерма образует 4 валика («хорды»), вдающихся в полость тела — дорсальный (спинной), вентральный (брюшной) и два боковых. Внутри спинной и брюшной полости проходят нервные стволы, а в боковых — сенсорные нервы и выделительные каналы. У паразитических форм гиподерма может приобретать синцитиальное строение, то есть клеточных границ в ней нет и она состоит из плазматической массы с включенными в неё ядрами. Под гиподермой находится слой продольных мышц, делящийся валиками гиподермы на 4 тяжа. Между кожно-мускульным мешком и внутренними органами тела у более или менее крупных форм расположена первичная полость тела —псевдоцель, отличающаяся от вторичной (целома) отсутствием эпителиальной выстилки. У мелких морских нематод полость тела фактически отсутствует, а щелевидное пространство между стенкой тела и органами заполнено внеклеточным матриксом. За исключением некоторых органов чувств нематоды лишены жгутиковых клеток. Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют. Пищеварительная система Пищеварительная система круглых червей похожа на трубку, сквозная. Она начинается ротовой полостью, переходит в пищевод, затем в переднюю, среднюю и заканчивается задней кишкой, открывающейся на заднем конце тела с брюшной стороны. У нескольких паразитических отрядов кишка преобразована в не имеющую просвета трофосому. Ротовое отверстие терминальное или редко сдвинуто на вентральную или дорсальную сторону. Рот окружен губами и ведет в мускулистую глотку. Глотка имеет трехгранный просвет, расширяющийся при сокращении радиальных мышечных волокон, и используется для засасывания пищи. Она имеет сложное строение и во многих группах хищных и паразитических нематод несет разнообразное вооружение. Глотка открывается в энтодермальную по происхождению среднюю кишку. Пищеварительная система заканчивается задней кишкой, открывающейся у самок анальным отверстием, а у самцов — отверстиемклоаки. Нематоды питаются в основном бактериями, водорослями, детритом; есть среди них и хищники, многие — паразиты животных, грибов и растений. Выделительная система Предполагается, что основными органами выделительной системы нематод является одноклеточная (или реже двух- или многоклеточная) шейная железа, или боковые внутриклеточные каналы (ренетты), и крупные клетки-псевдоцеломоциты. Ренетта обладает объемным телом и имеет выводной проток, открываясь наружу регулируемой порой. Псевдоцеломоциты не имеют протоков — они изолируют и утилизируют продукты обмена. Кроме того, аммиак может высвобождаться из тела нематод путем диффузии через стенку тела. Нервная система Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и нескольких продольных нервов. Нервное кольцо находится на уровне середины глотки и наклонено дорзальным краем вперед (в некоторых группах вперед наклон обратный). По своему строению нервное кольцо является единым круговым ганглием и, видимо, выполняет роль основного ассоциативного органа. От него берут начало вентральный нервный ствол и дорсальный нерв, остальные продольные нервы с ним непосредственно не связаны. Вентральный нервный ствол содержит тела нейронов, другие продольные нервы не имеют тел и являются пучками отростков нейронов вентрального ствола. Все продольные стволы проходят интраэпителиально — в валиках гиподермы. Органы чувств представлены многочисленными сенсиллами: осязательными щетинками,губными папиллами (сосочками), супплементарными органами самцов, обонятельными амфидами и сенсорно-железистыми органами —фазмидами. На заднем конце тела свободноживущих нематод имеются терминальные хвостовые железы, секрет которых служит для прикрепления к субстрату. Эти органы чувств являются механо-, хемо- или реже фоторецепторами или обладают смешанной чувствительностью и всегда ассоциированы с железистыми клетками. Основными органами дальней химической рецепции являются амфиды — сложно устроенные парные органы на переднем конце тела, имеющие разнообразную форму. К другим органам чувств головы относятся головные сенсиллы, подчиненные в своем расположении радиальной симметрии и расположенные в три или два ряда. У некоторых свободноживущих нематод, кроме того, обнаружены внутренние механорецепторы — метанемы. Половой диморфизм В подавляющем большинстве нематоды имеют отчетливый внешний половой диморфизм и раздельнополы, но известны и гермафродиты. Нематоды откладывают яйца, реже живородящи. Из оплодотворенных яиц вылупляются личинки. Это происходит во внешней среде или ещё в половых путях самки (яйцеживорождение). У самцов задний конец тела загнут на брюшную сторону и имеется сложный копулятивный аппарат. Роль удержания самки во время копуляции играют разнообразные супплементарные органы и (у рабдитидных нематод) бурсы. Спермии вводятся с помощью спикул, выдвигающихся из клоакального отверстия. Внутренние половые органы в исходном варианте парные и имеют трубчатое строение. У самок имеется единичный или двойной набор из яичника, яйцевода и матки; влагалище всегда единственное. У самцов имеются один или два семенника с семяпроводами и непарный семяизвергательный канал. Спермии нематод имеют крайне разнообразное строение, лишены жгутиков и обладают амебоидной (но не актиновой) подвижностью. Цикл развития Развитие происходит без метаморфоза. В наиболее общем случае в жизненном цикле присутствуют 4 ювенильные стадии и одна взрослая. Переход между стадиями осуществляется в процессе линек. Поскольку часть линек может происходить в яйцевых оболочках, число свободных стадий может быть уменьшено. У рабдитидных нематод распространена т. н.Дауэр-стадия — видоизмененная третья ювенильная стадия, играющая расселительную роль и переживающая неблагоприятные условия среды. ГЕОГЕЛЬМИНТЫ - паразитические черви, развивающиеся в почве, куда попадают их яйца, без промежуточных хозяев. БИОГЕЛЬМИНТЫ - паразитические черви, которые на стадии личинки паразитируют в промежуточном хозяине (животном), а во взрослом состоянии - в окончательном хозяине (животном или человеке). Класс нематоды (Nematoda) Гельминты, относящиеся к нематодам (круглым червям), имеют удлиненное цилиндрическое и несегментированное тело. Они обычно раздельнополы. Развитие происходит прямым путем или со сменой хозяев. Группу болезней, вызываемых нематодами, называют нематодозы.

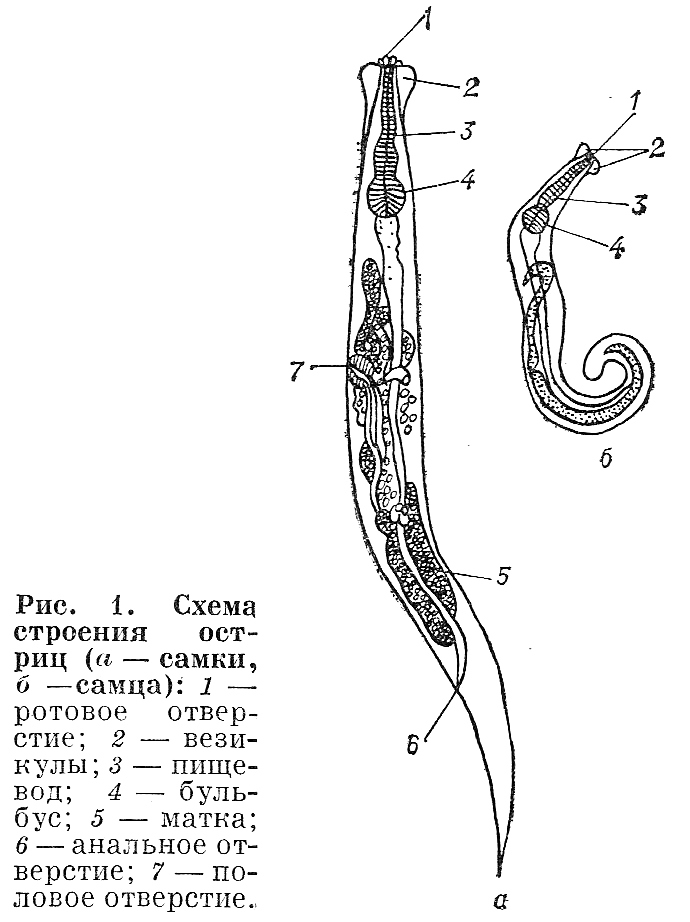

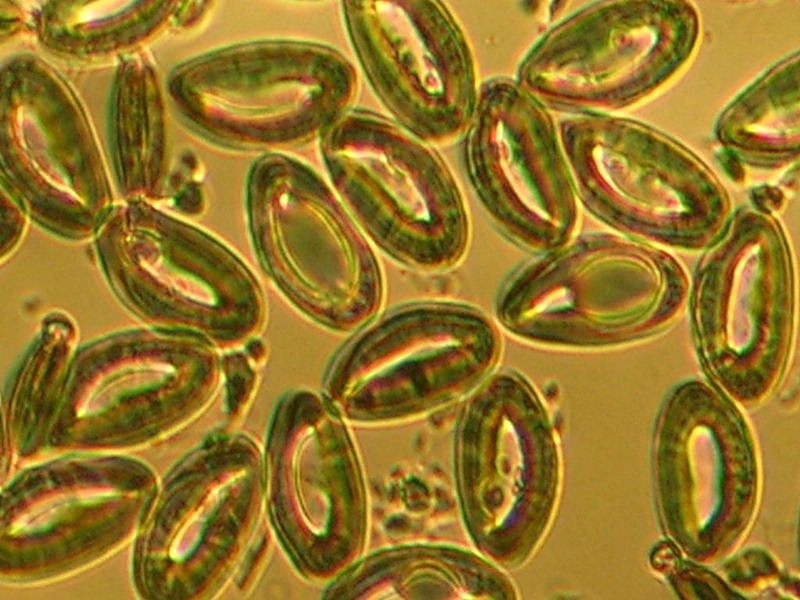

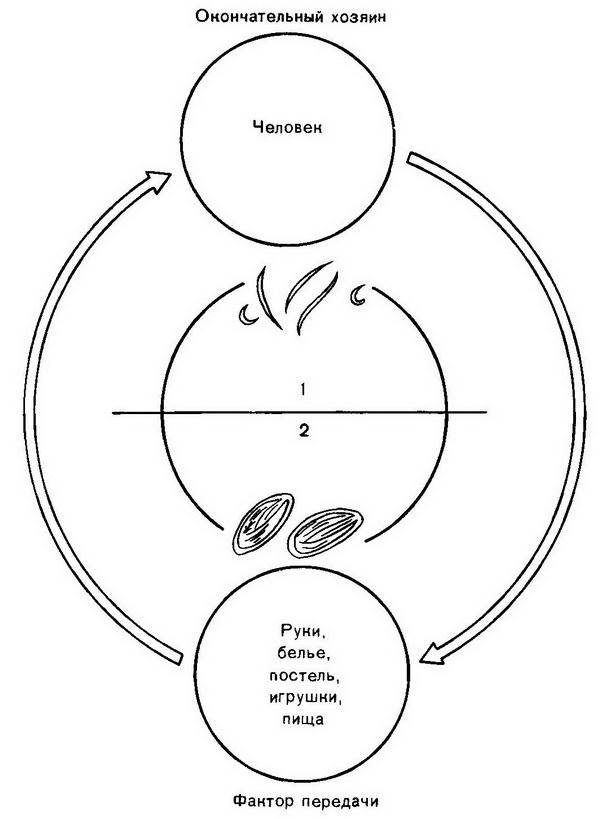

Строение.   Острица (Enterobius vermicularis) – небольшая нематода белого цвета, длиной 0,5–1 см. Хвостовой конец тела заострен, отсюда и название – «острица». При малом увеличении микроскопов на переднем конце острицы видно небольшое вздутие, пищевод имеет характерное шарообразное расширение. Сквозь тело самки просвечивает матка, заполненная яйцами. У самца хвостовой конец закручен. Яйца бесцветные, прозрачные, оболочка хорошо выражена, тонкая, гладкая. Форма яиц продолговатая, асимметричная, одна сторона более плоская, другая – более выпуклая. Внутри яйца могут быть видны личинки на разных стадиях роста.  Жизненный цикл. Острицы обитают в нижних отделах тонкого кишечника и в толстом кишечнике человека. Передним концом пни прикрепляются к стенке кишки. Зрелые самки выползают через задний проход, чаще ночью, во время сна и на коже перианальной области, промежности, ягодиц каждая самка откладывает от 5 до 15 тыс. яиц. Через 4–5 ч в яйцах созревают личинки и они становятся инвазионными, т. е. заразными, для человека.  1 - половозрелые особи в кишечнике человека; 2 - яйца в окружающей среде При расчесах кожи (а выползание остриц сопровождается зудом) яйца остриц попадают под ногти пальцев, на белье, простыни, а затем и на пищу, игрушки, посуду, заносятся в рот и заглатываются. В кишечнике из яиц выходят личинки и развиваются во взрослую стадию. Срок жизни острицы в организме человека равен 1–2 мес. Однако вследствие постоянного самозаражения при нарушении правил личной гигиены острицы у ряда больных могут паразитировать в течение нескольких месяцев и даже лет. Клиническая картина. Острицы являются возбудителем энтеробиоза. В результате механического и аллергического действий паразитов, помимо одного из ведущих симптомов – зуда в перианальной области, появляются боли в животе, потеря аппетита, головные боли. Иногда острицы заползают в женские половые пути, вызывая их воспаление. Паразитирование остриц приводит к развитию дисбактериоза, т. е. нарушению нормальной микрофлоры кишечника, что в свою очередь увеличивает опасность развития кишечных дисфункций и инфекций. У детей, больных энтеробиозом, значительно чаще на руках выявляются следы фекального загрязнения по сравнению со здоровыми, что также способствует более частому присоединению кишечных инфекций, гименолепидоза. Диагноз. Нередко сами больные или родители зараженных детей замечают выделение «мелких нитевидных червячков» - остриц. Осмотр выделившихся гельминтов позволяет поставить бесспорный диагноз. Из лабораторных методов важнейшим является микроскопия материала, полученного при перианальном соскобе, с целью обнаружения яиц. Соскоб лучше делать утром или днем после сна до подмывания. Наиболее эффективна диагностика энтеробиоза при использовании липкой ленты или ватных тампонов, смоченных 50 % раствором глицерина. С целью повышения достоверности диагностики необходимо произвести трехкратное взятие перианального соскоба с промежутком в 2–3 дня. В кале яйца остриц обнаруживаются редко, так как самки обычно в кишечнике яйца не выделяют. Для контроля эффективности лечения проводят перианальные соскобы спустя 2 нед, трехкратно, с недельными промежутками. Профилактика. Энтеробиоз распространен повсеместно, часто регистрируется в детских коллективах, где не соблюдаются правила санитарного режима. При организации профилактических мер надо учитывать макроочаги энтеробиоза, которыми могут являться детский сад, школа, интернат, микроочаги, например группа детского сада или семья, и территориальные макроочаги, охватывающие поселок или район города. Детей и персонал дошкольных учреждений, а также школьников младших классов обследуют лабораторно раз в году. При этом перианальные соскобы проводят трехкратно с промежутком в 2–3 дня. Если пораженность энтеробиозом превышает 15 %, то дальнейшее обследование прекращают и лечением охватывают всех детей данного коллектива. При выявлении больного обязательно обследуют и всех членов семьи. Если же пораженность детского коллектива равна 10 % и выше, то лабораторно обследуют семьи всех детей, посещающих этот коллектив. Борьба с энтеробиозом в детском учреждении будет бесполезной или малорезультативной, если лечебно-профилактические меры не проводятся в семьях. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: коротко стричь ногти, мыть руки с мылом после сна и посещения туалета, а также перед едой, надевать закрытые трусы перед сном, утром нательное и постельное белье тщательно проглаживают горячим утюгом. В детских учреждениях должен соблюдаться тщательный санитарный и дезинфекционный режим. В туалетах рекомендуется устраивать педальные спуски воды, маркируется уборочный инвентарь, посуду обезвреживают в сухожаровых (сушильных) шкафах, очень четко должны быть разграничены обязанности нянь и воспитателей. Лабораторным обследованием охватывают работников общественного питания и приравненных к ним лиц перед поступлением на работу, а в дальнейшем по санитарно-гельминтологическим показаниям. Детей, вновь поступающих в детский сад, необходимо обследовать лабораторно, а выявленных инвазированных предварительно пролечить.

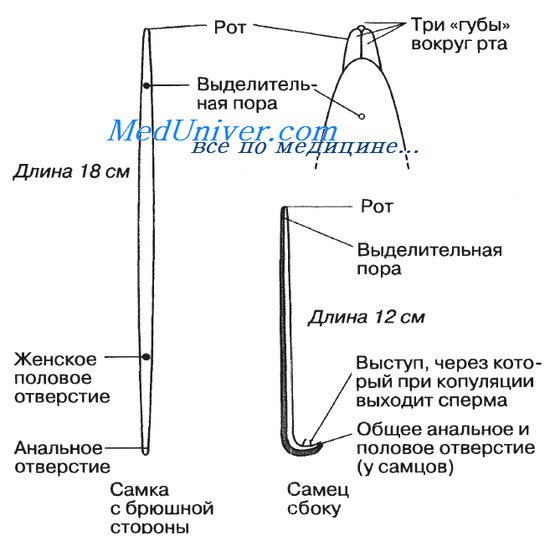

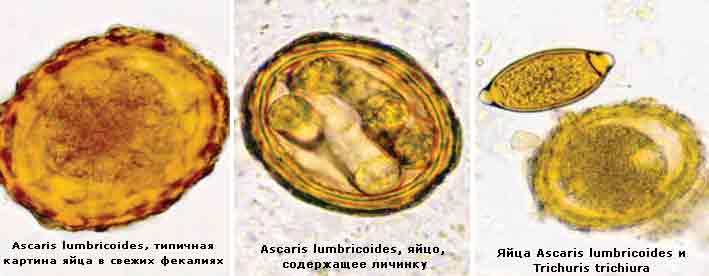

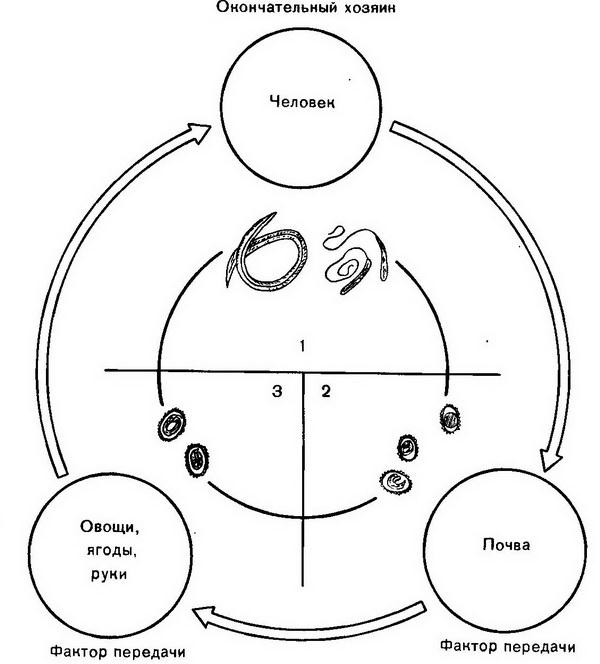

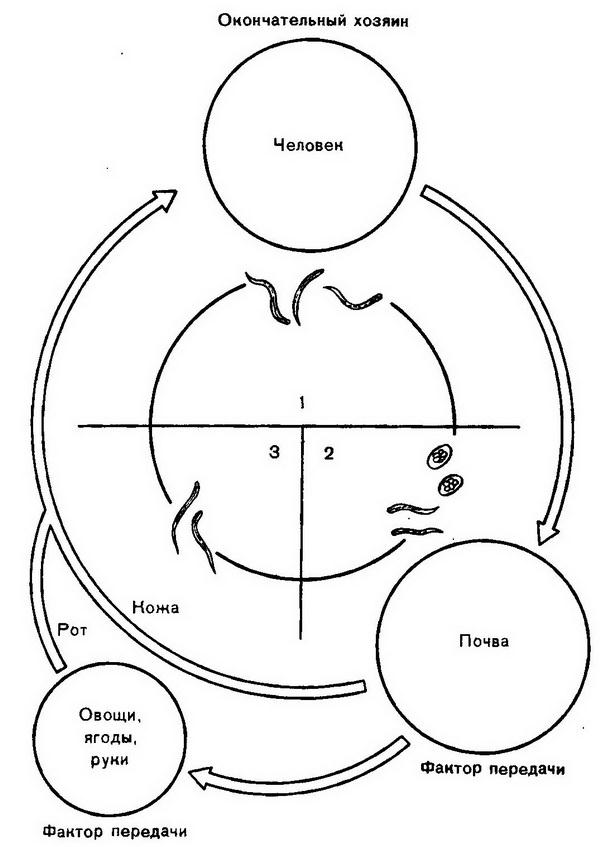

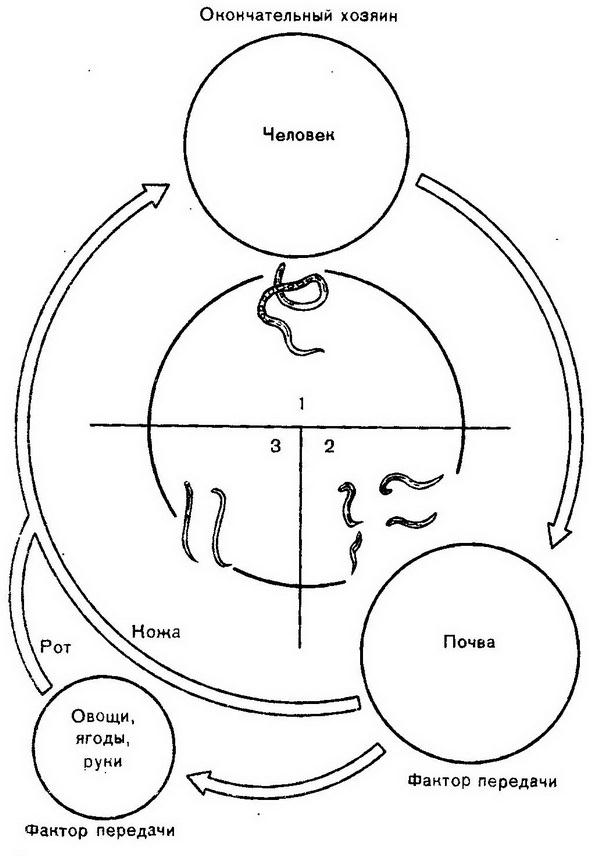

Строение.  Аскарида (Ascaris lumbricoides) – крупная раздельнополая нематода. Длина самок 20–40 см, самцов – 15–25 см. Тело на концах заострено, покрыто плотной кутикулой белого или розоватого цвета. На головном конце характерно наличие трех крупных губ, видимых при малом увеличении микроскопа. Хвостовой конец самца обычно изогнут в виде крючка.   Яйца овальной формы, могут быть оплодотворенными и неоплодотворенными. У оплодотворенных яиц наружная белковая оболочка желто-коричневого цвета с неправильно волнистым контуром, толстая и обычно мало прозрачная. Встречаются яйца и без белковой оболочки. Поверхность таких яиц гладкая, оболочка прозрачная и бесцветная. Внутри яйца находится округлая зародышевая клетка темного цвета. Полюса яйца остаются свободными и прозрачными.  Неоплодотворенные яйца крупнее, овальной или неправильной формы, вся полость яйца занята желточными клетками. Белковая оболочка выглядит так же, как у оплодотворенных яиц, однако волнистый наружный контур неравномерный, отмечаются отдельные крупные бугорки. Иногда белковая оболочка может отсутствовать. Жизненный цикл. Аскариды паразитируют в тонком кишечнике человека. Одна самка в сутки выделяет до 200 тыс. яиц, которые с испражнениями человека попадают в окружающую среду. В увлажненной теплой почве при достаточном доступе кислорода в яйцах развиваются личинки. В зависимости от температуры окружающего воздуха их развитие длится от 3 нед до нескольких месяцев. В почве яйца сохраняются жизнеспособными несколько лет. Инвазионные яйца, т. е. содержащие зрелую личинку, из почвы могут попадать на руки, овощи, ягоды, с которыми они заносятся в рот. Загрязнению пищи яйцами способствуют мухи. Из проглоченных яиц в кишечнике человека выходят личинки, которые проникают в венозную систему и с током крови через правую половину сердца в легкие. Здесь личинки, разрывая капилляры, оказываются в просвете альвеол. Попадая через бронхи вновь в глотку, они заглатываются со слюной и в кишечнике, спустя 2,5–3 мес, превращаются во взрослых аскарид. У человека может паразитировать несколько десятков аскарид. Срок жизни аскариды в организме человека около года.  1 - половозрелая особь в кишечнике человека; 2 - яйца, созревающие в почве; 3 - яйца с инвазионной личинкой на овощах и ягодах. Клиническая картина. Аскариды являются возбудителем аскаридоза. Личинки в период миграции вызывают поражение кишечника, печени и особенно легких, где развиваются летучие эозинофильные инфильтраты, кровоизлияния. У больных появляются кашель, боль в груди, повышение температуры тела – легочная стадия аскаридоза. При кишечной стадии, т. е. когда аскариды паразитируют уже в кишечнике, снижается аппетит, отмечаются тошнота, боли в животе, неустойчивый стул. Больных беспокоят головные боли, плохой сон, отмечаются раздражительность, снижение работоспособности. Аскариды могут стать причиной непроходимости кишечника, послеоперационных осложнений, иногда они заползают в желчные пути, пищевод и дыхательные пути, что может привести к летальному исходу. Аскаридоз осложняет течение многих болезней (Аскариды относятся к “беспокойным” гельминтам, их активность и подвижность является частой причиной атипичной локализации. Они способны внедряться в аппендикс, вызывая развитие острого аппендицита; в протоки печени и поджелудочной железы с развитием лихорадки, печеночной колики, абсцессов, желтухи; в запущенных случаях это может привести к разрыву печени. Через верхние дыхательные пути они могут достигать трахеи, провоцируя асфиксию, обтурацию носовых ходов и даже евстахиевых труб. Не исключается непроходимость кишечника, вызванная клубком аскарид, или за счет рефлекторного спазма кишки (даже при наличии единичных паразитов). Диагноз. В ранней, легочной, фазе аскаридоза личинки иногда можно обнаружить при микроскопии мокроты. Высокая эозинофилия крови, наличие летучих инфильтратов в легких, упорный кашель, особенно по ночам, должны вызывать подозрение на наличие аскаридоза. Для выявления кишечной стадии проводят микроскопию кала с целью обнаружения яиц. При положительном результате обязательно отмечают, какие именно яйца обнаружены – оплодотворенные или нет. Это имеет значение для оценки возможной эпидемиологической роли данного больного в микроочаге. Яйца отсутствуют в фекалиях, если в кишечнике находятся только самцы или только юные, неполовозрелые, аскариды. Лабораторный анализ кала с целью определения эффективности лечения проводится через 2 нед. Профилактика. Аскаридоз чаще всего встречается в Европейской части РФ, Закавказье, ряде районов Средней Азии и Закавказья. В зоне сухого и жаркого климата этот гельминтоз встречается реже. Одно из основных мероприятий по борьбе с аскаридозом – выявление инвазированных лиц путем массовых обследований населения в неблагополучных по этому гельминтозу населенных пунктах, а также организованных коллективов, амбулаторных и стационарных больных. Выявленных больных немедленно дегельминтизируют, выделяющиеся в процессе лечения испражнения обезвреживают хлорной известью или крутым кипятком, чтобы не допустить загрязнения почвы яйцами аскарид. Большое значение имеет санитарное благоустройство усадеб и населенных мест с целью предохранения почвы от фекального загрязнения. На каждой усадьбе должны быть благоустроенные туалеты, нечистоты необходимо обезвреживать компостированием, запрещается удобрение огородов свежими необезвреженными нечистотами. В нашей стране борьба с аскаридозом проводится в плановом порядке учреждениями медицинской сети.

Строение.   Власоглав (Trichocephalus trichiurus) (от греч. trichos – волос и kephale – голова) – тонкий гельминт длиной 3–5 см. Передний конец утончен, напоминает нить или волос и составляет 2/3 от длины тела. Задний конец тела утолщен, в нем размещается кишечник, а у самки – и матка. Тонкий конец власоглав проникает в толщу слизистой оболочки стенки кишечника, а задний выступает в просвет кишки. Яйца желтовато-коричневого цвета, по форме напоминают лимон или бочонок с бесцветными прозрачными пробками на полюсах. Оболочка гладкая, толстая, многослойная. Содержимое яйца мелкозернистое. Жизненный цикл. Власоглав паразитирует в толстой кишке человека. Яйца выделяются с испражнениями. Только в почве при достаточной влажности и температуре воздуха (15–37°С) в яйцах развиваются инвазионные личинки. На созревание их в зависимости от температуры окружающего воздуха требуется от 2 нед до 3–4 мес. Яйца могут сохраняться в почве без потери жизнеспособности до 1–2 лет. Яйца, содержащие сформированную личинку, способны вызвать заражение человека. Это происходит при проглатывании яиц со зрелыми личинками вместе с овощами, ягодами или при заносе их в рот грязными руками во время работы на огороде, при игре детей на земле и т. п.. Из зрелых яиц в кишечнике вылупляются личинки, которые проникают в ворсинки и развиваются там в течение 3–10 сут. Затем, разрушая ворсинки, личинки вновь попадают в просвет кишечника, достигают толстой кишки, где закрепляются и превращаются в течение месяца во взрослую стадию. Срок жизни власоглава в организме человека достигает нескольких лет. Клиническая картина. Власоглав вызывает у человека заболевание трихоцефалез. При большом числе этих паразитов нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта. Больного беспокоят тошнота, боли в подложечной области, которые иногда симулируют язвенную болезнь. Боли в области слепой кишки нередко ошибочно трактуют как симптом хронического аппендицита. Появляется неустойчивый стул, снижается кислотность желудочного сока. Нередки головные боли. Диагноз. Основан на микроскопии испражнений. Яйца власоглавов наиболее эффективно выявляются методами обогащения и в мазке по методу Като. Контрольный анализ кала после лечения проводят через 2–3 нед. Профилактика. Власоглав широко распространен во многих районах нашей страны с теплым и влажным климатом. Профилактические меры строятся на той же основе, что и борьба с аскаридозом.

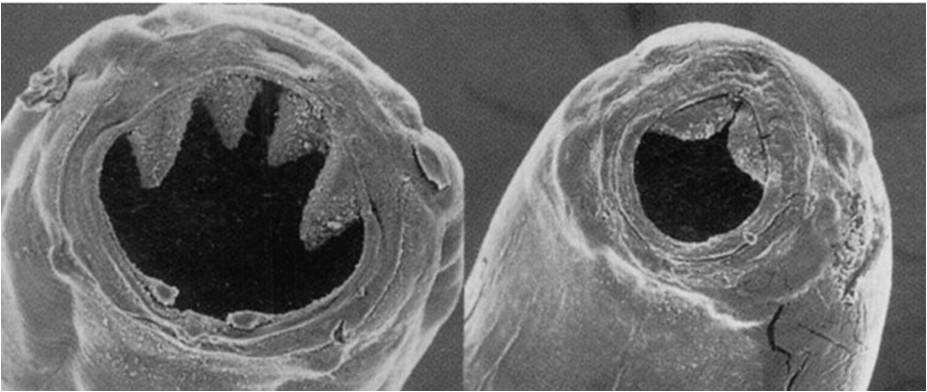

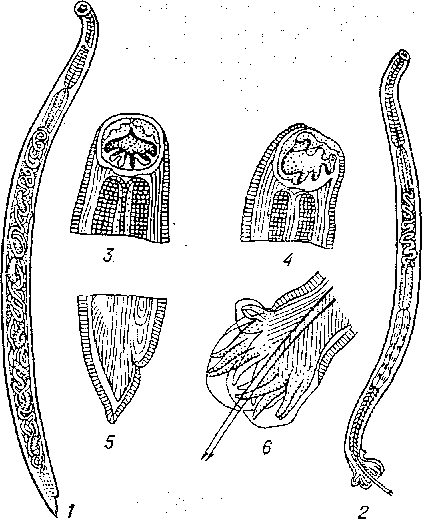

Строение. Анкилостома, или кривоголовка (Ancylostoma duodenalе) и некатор, или американская кривоголовка (Necator americanus) – небольшие нематоды длиной 1–2 см бледно-розового цвета. Строение их очень сходное. Головной конец имеет ротовую.капсулу, в которой у анкилостом можно видеть 4 зубца, а у некатора – 2 режущие пластинки. Самцы отличаются наличием на хвостовом конце особого колоколовидного расширения кутикулы (половая бурса, или сумочка).    Яйца анкилостом и некатора по строению не различимы. Они овальные, бесцветные, прозрачные, с закругленными концами. Оболочка тонкая. У свежевыделенных яиц в центре находится 4–8 бластомеров, или зародышевых клеток. В фекалиях, находившихся в тепле, уже в течение суток в яйцах могут развиться личинки. Яйца анкилостомид (общее название анкилостомы и некатора по имени семейства, к которому они относятся) напоминают яйца трихостронгилид , но отличаются меньшими размерами, более овальной формой, не имеют свободного полюса, в свежевыделенном яйце имеются всего 4–8 бластомеров. Жизненный цикл.  1 - половозрелые особи в организме (кишечнике) человека; 2 - яйца анкилостомид и развившиеся в них личники в почве; 3 - инвазионные личинки анкилостомид. проникающие в организм хозяина через рот или кожу. Паразитируют анкилостома и некатор в тонком кишечнике человека. Яйца выделяются с испражнениями. При попадании яиц в теплую, влажную рыхлую почву развитие личинок происходит в течение 10–15 дней и затем несколько месяцев они могут жить в почве. Личинки анкилостом вместе с овощами, ягодами или грязными руками заносятся в рот. Личинки некатора, а иногда и анкилостомы активно внедряются в организм через кожу, например, при ходьбе босиком, лежания раздетым на траве, через руки. Проникнув в организм, личинки мигрируют по току крови в легкие, откуда через просвет альвеол и бронхов попадают в глотку и затем в тонкий кишечник, где и превращаются во взрослую форму. Весь цикл развития от заражения до начала яйцекладки продолжается 2 мес. Длительность паразитирования анкилостомид в организме достигает 5–15 лет. Клиническая картина. Анкилостома и некатор ротовыми капсулами повреждают слизистую оболочку кишечника и питаются выделяющейся при этом кровью. Меняя места прикрепления, они оставляют после себя длительно кровоточащие ранки, что приводит к развитию анемии. Анкилостомоз и некатороз (анкилостомидоз) проявляются в ранней фазе болезни в виде кожных и легочных поражений, в хронической – общей слабостью, головными болями, головокружениями, болями в животе, снижением аппетита, расстройством стула и т. д. Диагноз. Учитывая, что яйца анкилостом и некатора неразличимы, при их выявлении указывают общий диагноз: обнаружены яйца анкилостомид. Соответственно будет звучать и общий диагноз заболевания – анкилостомидоз. Яйца анкилостомид обнаруживаются в фекалиях методами обогащения. Контрольные анализы кала после лечения проводят через 2–3 нед. Профилактика. Анкилостомиды чаще встречаются в южных влажных районах РФ (Закавказье - некатороз, Средняя Азия - анкилостомоз), могут быть завозные случаи и в других районах страны. Обследование населения, дегельминтизация выявленных больных, санитарное благоустройство, соблюдение правил личной гигиены – основа профилактики анкилостомидозов. Их планомерное и тщательное проведение позволило ликвидировать анкилостомоз среди шахтеров нашей страны.

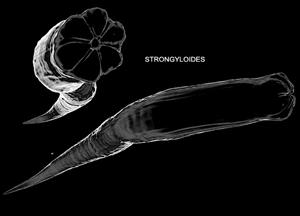

Строение. Стронгилоид, или кишечная угрица (Strongyloides stercoralis) – мелкая прозрачная нитевидная нематода, раздельнополая, длина до 2–3 мм. Обитает в тонком кишечнике человека, проникая в просвет кишечных крипт (либеркюновых желез), а также желчных и панкреатических ходов. Каждая самка откладывает около 50 яиц в сутки.   Из яиц еще в кишечнике выходят рабдитовидные (неинвазионные) личинки, размером 0,1–0,3 мм. Передний конец их тела – тупой, задний – заострен. Пищевод личинок имеет два характерных вздутия. Жизненный цикл. 1 - половозрелые особи в организме хозяина; 2 - рабдитовидные личинки и свободноживущие поколения стронгилоида в почве; 3 - филяревидные (инвазионные) личинки, проникающие в организм человека через рот и кожу.  Рабдитовидные личинки, попав с испражнениями человека на почву, превращаются через 1–4 дня в филяриевидные (инвазионные) личинки, отличающиеся цилиндрическим пищеводом, который занимает половину длины тела. В ряде случаев рабдитовидные личинки превращаются в свободноживущих самок и самцов, которые могут длительно жить в почве и образовывать новые поколения рабдитовидных личинок. Человек заражается, проглатывая филяриевидные личинки с загрязненной пищей, особенно овощами и ягодами, или при их активном проникновении через кожу. В некоторых случаях личинки, вылупившись в кишечнике и задержавшись в нем до 24 ч и более, здесь же могут превратиться в филяриевидные и проникнуть через слизистую оболочку стенки кишки в кровеносные сосуды. Следовательно, наряду с заражением через рот и кожу может наблюдаться и внутрикишечное самозаражение (аутосуперинвазия). С кровью личинки мигрируют в легкие. Здесь, разрывая капилляры, они попадают в просвет альвеол, затем – в бронхи и со слизью – в ротовую полость. Заглатываясь со слюной, они достигают кишечника и развиваются до половозрелого состояния. Все развитие стронгилоида в организме человека продолжается 17–27 сут. Клиническая картина. Стронгилоид – возбудитель стронгилоидоза. В ранней фазе болезни могут появляться повышенная температура тела, кожный зуд, крапивница, эозинофильные инфильтраты в легких. При кишечной фазе болезни развиваются слабость, головные боли, поносы, боли в области живота, печени и желчного пузыря, отмечается похудание. Диагноз. На ранней фазе учитывают высокую эозинофилик крови, микроскопируют мокроту с целью обнаружения мигрирующих личинок. Диагноз кишечной стадии основан на обнаружении личинок при исследовании дуоденального содержимого и испражнений. Наиболее эффективны методы закручивания по Шульману, Берману и др.. При подозрении на стронгилоидоз в случае первого отрицательного лабораторного исследования анализ повторяют 3–5 раз с промежутками в 5–7 дней. Косвенным диагностическим признаком во время хронической (кишечной) фазы может служить и высокая эозинофилия крови. Профилактика. Стронгилоидоз встречается преимущественно в районах с теплым и влажным климатом, но зарегистрированы случаи заболевания почти во всех климатических зонах страны, что должно учитываться в практике работы лаборантов. Профилактика включает выявление и лечение больных, соблюдение правил личной гигиены, предохранение почвы от загрязнения фекалиями.

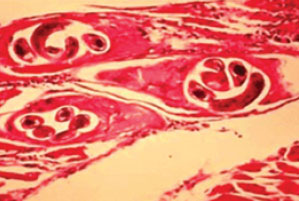

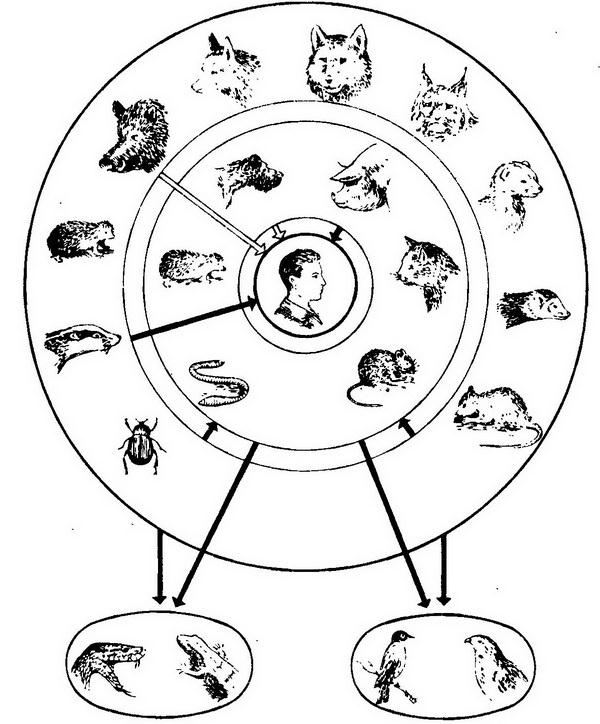

Виды и строение. Трихинелла Trichinella spiralis: A - самка, Б - самец, В - личинка, инкапсулированная в мышечном волокне (по Лейкарту и Клаусу); Г - основной путь циркуляции трихинеллы в природе: 1 - нервное кольцо, 2 - клетки пищевода, 3 - женское половое отверстие, 4 - матка, 5 - яичник, 6 - средняя кишка, 7 - семенник    Трихинелла (Trichinella spiralis) – мелкая раздельнополая живородящая нематода, длиной 1–3 мм. Взрослые гельминты развиваются в слизистой оболочке тонкого кишечника плотоядных и всеядных животных, а также человека. В настоящее время считают, что трихинеллы подразделяются на 4 вида, из которых два зарегистрированы у человека: Trichinella spiralis, обычно паразитирует у свиньи, собаки, кошки, грызунов, в ряде случаев – у лошадей, встречается повсеместно; Trichinella nativa чаще встречается среди диких животных (волки, лисы, медведи, барсук, дикий кабан и др.), распространена в природных условиях Евразии и Северной Америки. Жизненный цикл.  Пути циркуляции трихинелл в природе. Внешний круг включает животных природного сообщества (биоценоза), которые, питаясь друг другом, поддерживают циркуляцию трихинелл 8 дикой природе. Внутренний круг включаст животных, обитающих в населенных местах, заражаются при поедании диких животных или друг друга. Человек заражается через мясо диких и домашних животных. Птицы и рептилии иногда могут участвовать в распространении трихинелл в качестве механического разносчика. Самки трихинелл в течении 3–6 нед отрождают массу живых личинок, которые через стенку кишечника проникают в кровь и лимфу, разносятся по организму и оседают в поперечнополосатых мышцах хозяина. Здесь личинки спирально скручиваются, через 3–4 нед вокруг них формируется соединительнотканная капсула размером 0,2–0,6 мм, которая с течением времени утолщается и кальцифицируется. Личинки остаются жизнеспособными много лет. Попадая в желудок нового хозяина, личинки освобождаются от капсулы, проникают в слизистую оболочку тонкого кишечника и уже через 2 сут превращаются во взрослых, половозрелых трихинелл. Циркуляция трихинелл происходит среди диких и домашних животных при поедании ими друг друга. Человек заражается при употреблении в пищу непроваренного мяса домашней и дикой свиньи, медведя, собаки, барсука, нутрии, морских млекопитающих, описаны вспышки от заражения через мясо лошадей. Клиническая картина. Трихинеллы вызывают у человека трихинеллез. После инкубационного периода длительностью от 7 дней до 4–5 нед заболевание обычно начинается остро. Повышается температура тела, наблюдаются отечность лица и век, иногда и тела, боли в мышцах, аллергические высыпания. Болезнь может длиться от одной до нескольких недель, иногда заканчиваясь летально, особенно в случаях заражения от диких животных. В крови часто высокая эозинофилия. Диагноз. Клинически диагноз трихинеллеза легче поставить при групповом заболевании при употреблении ими одной и той же пищи. В любом случае лабораторное исследование проводят обязательно. При подозрении на трихинеллез исследуют остатки мяса, предположительно послужившего причиной заражения. При необходимости производят биопсию мышцы больного. Трихинеллы в мышцах обнаруживают методами трихинеллоскопии или переваривания мышц . Применяют серологические реакции, что особенно важно при отсутствии данных по исследованию мяса (РСК, РКП, РГА и др.). Реакции становятся положительными через 3 нед после заражения. Максимальное содержание антител наблюдается обычно на 4–12-й неделях после заражения. Диагностическое значение имеют высокие титры или их нарастание при повторных исследованиях. Учитывая бессимптомное течение трихинеллеза у ряда заразившихся, следует при групповых вспышках и в очагах обследовать лабораторно не только больных лиц, но и всех, употреблявших зараженное мясо. Профилактика. Трихинеллез распространен среди животных повсеместно, а среди людей чаще регистрируется в Белоруссии, Краснодарском крае, на Украине, что связано с развитым здесь свиноводством. В других районах страны трихинеллез человека регистрируется реже и обусловлен в основном заражением через мясо диких животных. Согласно ветеринарным правилам все туши свиней и других животных, подверженных трихинеллезу и употребляемых в пищу, подлежат обязательному исследованию. При обнаружении в 24 срезах мышц в компрессориуме хотя бы одной трихинеллы, туша подлежит технической утилизации. Недопустим бесконтрольный подворный убой животных. В процессе санитарного просвещения населению объясняют, что личинки трихинелл гибнут лишь при варке мяса небольшими кусками в течение 2,5 ч. Другие методы – длительное замораживание, соление или копчение – не обеспечивают обезвреживание мяса. 7. Гвинейский червь (ришта) Описание Dracunculus medinensis (жгучая змея), называемый также гвинейский (Guinea worm) или мединский червь (Medina worm) и более известный как ришта — это паразит класса нематод (круглых червей). Является самым крупным из тканевых паразитов, поражающих человека и практически единственным гельминтом, передающимся через питьевую воду. Самка может достигать длиной от 50 до 120 см при толщине от десятых долей миллиметра до 2 мм, самец - от 1,2 до 4 см. Личинка Dracunculus medinensis имеет размер 500—700 микрон и может выживать 6 дней в чистой воде и до 2—3 недель в грязной воде.  Вызываемое заболевание Болезнь, вызываемая Dracunculus medinensis, называется дракункулез. Заражение происходит с питьевой водой, причем первые симптомы заболевания проявляются через год после самого заражения. Дракункулез явно проявляется только на последней стадии, когда оплодотворенная самка ришты начинает мигрировать из глубоких подкожных и соединительных тканей к поверхности кожи. Процесс продвижения (иногда можно даже наблюдать шевеление под кожей) сопровождается сильным зудом, а также такими признаками интоксикации как рвота, понос, головокружение и затруднение дыхания, возможны боли в районе суставов. Эти явления продолжаются до тех пор, пока ришта не выйдет к поверхности кожи (в 90% случаев на нижних конечностях), причем в месте выхода возникает крупный волдырь, наполненный жидкостью с миллионами зародышей. Больной дракункулезом испытывает в районе волдыря столь жгучую острую боль, что у него непроизвольно возникает желание для облегчения страданий окунуть больное место (как правило это нога) в прохладную воду. Волдырь при этом лопается, личинки ришты попадают в воду, а на месте волдыря образуется язва, на дне которой виднеется головка нематоды. Одновременно у больного наступает сильное облегчение, боль практически прекращается, что однако еще не означает конца мучениям.   Во-первых, образовавшаяся язва легко может быть инфицирована со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями как-то нагноение, гангреноподобное отмирание ткани и т.п. Во-вторых, сам червь должен быть удален из конечности больного, так как после своего «путешествия» он умирает. Ришта извлекается методом постепенного (несколько оборотов в день) наматывания ее на палочку. Процесс извлечения может занять от нескольких дней до нескольких недель, так как следует соблюдать предельную осторожность и не порвать самого червя. Не смотря на наличие современных лекарств, способствующих обеззараживанию и делающих извлечение более безопасным, принципиально процесс удаления червя ничуть не изменился за последние несколько тысяч лет. Многие исследователи практически единодушно сходятся в том, что благодаря именно этой медицинской операции и появился символ медицины — кадуцей (caduceus). Дело в том, что первоначально он выглядел не как змея, обернутая вокруг чаши, а как нечто змееподобное (или червякоподобное если угодно), обернутое вокруг палки. Учитывая способ извлечения Dracunculus medinensis это кажется весьма и весьма вероятным. Похоже. что в древности, когда дракункулез был, мягко говоря, очень распространенным заболеванием критерий врача был прост: умеешь извлекать ришту — врач, не умеешь — «извини подвинься». В наше время для извлечения мединского червя часто прибегают к хирургическому вмешательству, не дожидаясь развития болезненного волдыря и язвы на коже.  Носители и распространение  В процессе своего развития паразит использует двух «хозяев» и претерпевает несколько превращений. Новорожденная личинка ришты (эта стадия развития обозначается L1), попадая в воду из вскрывшегося волдыря на коже больного дракункулезом, начинает активно двигаться, совершая штопорообразное движение. В воде она становится добычей мельчайших рачков, называемых Циклопами. В «животе» у циклопа личинка не погибает, а перебирается в полость между стенкой тела и внутренними органами, где продолжает развиваться и за 12—14 дней претерпевает две линьки, последовательно проходя стадии L2 и L3. Последняя — заразна для человека. Однако в организм человека личинка ришты L3 попадает не сама по себе а «внутри» рачка — циклопа.  Именно поглощая с некачественной неочищенной питьевой водой инфицированных риштой рачков, человек и заражается дракункулезом. Сам рачок в желудке человека погибает и частично разлагается желудочным соком, однако личинка ришты L3 внутри рачка как в капсуле «проскакивает» в кишечник, где проникает в брюшную полость и далее в глубокие подкожные или соединительные ткани. Примерно через 20 дней личинка линяет еще раз, переходя в стадию L4, а после последней линьки на 43-й день заражения превращается во взрослую, но еще неполовозрелую особь. «Созревание» продолжается около 3-х месяцев, после чего самка оплодотворяется самцом. Последний после этого события погибает, правда без каких либо опасных последствий для здоровья человека. Примерно через год после заражения самка ришты начинает свое движение к наружным покровам, чтобы дать жизнь следующим поколениям. Выше описано, какими болезненными проявлениями сопровождается этот процесс. Опасность для человека Дракункулез — болезненное заболевание, способное надолго лишить человека работоспособности. Однако заражение дракункулезом в наше время не представляет непосредственной угрозы для жизни, за исключением, конечно, случаев, когда у заболевшего человека нет доступа к современным средствам медицины и медикаментам. Дракункулез опасен своими осложнениями. В первую очередь — это бактериальное инфицирование язвы, образовавшейся на коже в месте выхода ришты. Случается также, что не всем особям Dracunculus medinensis удается выбраться к кожным покровам. Это не приводит к серьезным последствиям, если червь остается в глубоких мягких тканях. Со временем он либо вообще рассасывается, либо кальцинируется (закостевает). Однако если червь «застревает» вблизи суставов, то возможно развитие артрита. Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) дракункулезу, наряду с полиемиелитом и проказой, с 1980 года объявлена война на уничтожение. Борьба с дракункулезом осложняется тем, что до настоящего времени не существует лекарств для предотвращения заболевания и к нему не вырабатывается иммунитет. Более того, уничтожить саму причину заболевания — гельминт Dracunculus medinensis — не представляется возможным, так как заболеванию подвержены не только люди, но крупный рогатый скот, другие домашние и некоторые дикие животные. Т.е. прервать цепочку размножения ришты едва ли возможно. Но можно свести к минимуму риск заболевания в результате налаживания снабжения населения в регионах с повышенной вероятностью заражения дракункулезом качественной питьевой водой, а также в результате соблюдения элементарных мер предосторожности — необходимо обязательно кипятить питьевую воду, желательно предварительно ее отфильтровав. Результаты деятельности ВОЗ налицо. Если в 70-е годы в мире, по данным ВОЗ, фиксировалось по несколько миллионов случаев заболевания дракункулезом в год, то в 1999 году было всего зарегистрировано менее 90 тысяч случаев, 66% из которых имели место в Судане, точнее на его юге — в лагерях беженцев, где сложилась очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Кроме Судана случаи заболевания риштой еще продолжаются фиксироваться в 12 странах (все в Африке): Берег Слоновой Кости, Буркина Фассо, Гана, Нигер, Нигерия и Того (в этих странах фиксируется более 1тысячи случаев в год), а также Бенин, Мали, Мавритания, Уганда, Чад, Эфиопия (менее 1 тысячи случаев в год). Говорить о глобальном искоренении дракункулеза можно будет только при условии, что в течение трех лет не поступит сведений ни об одном случае заболевания на Земле. Если это произойдет, то дракункулез может стать первым заболеванием паразитарной природы, которое будет полностью искоренено людскими усилиями.

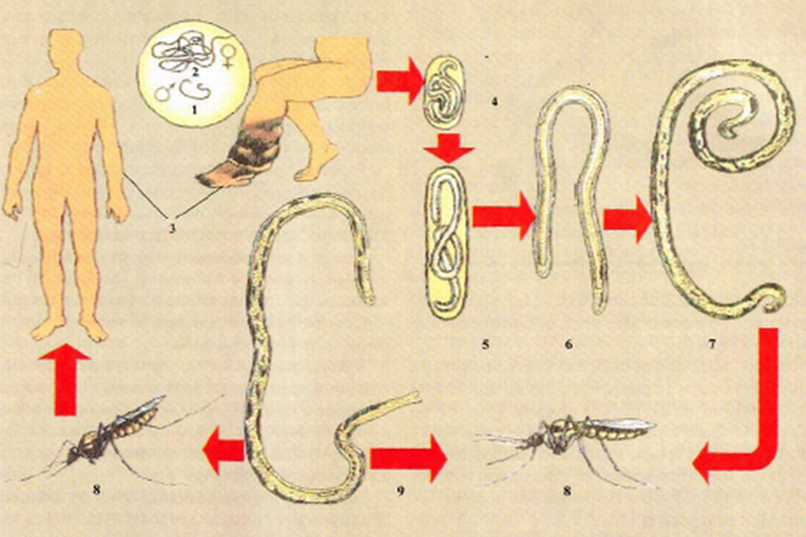

Вухерериоз — гельминтоз из группы филяриатозов. Возбудитель — нематода, филярия Wuchereria bancrofti. Географическое распространение: Индия, страны Юго-Восточной Азии, острова Тихого Океана, Западная и Центральная Африка, Южная Америка. Морфология.  Половозрелая особь нитевидная, молочно-белого цвета. Самки длиной 8-10 см, шириной 0,2-0,3 мм, самцы – длиной 2,5 х 4 см, шириной 0,2-0,3 мм. Хвостовой конец самцов закручен на брюшной стороне. Живородящие. Личинки (микрофилярии) бесцветные, длиной 0,2-0,3 мм. При окраске по методу Романовскому - Гимзе видно, что личинка покрыта чехликом розового цвета, ядра соматических клеток имеют вид темных зерен, на конце тела личинки ядра не обнаруживаются. Изгибы тела личинки правильные, хвост прямой, постепенно сужается. Жизненный цикл. Филярия Банкрофта - Биогельминты. Окончательный хозяин - человек. Промежуточный хозяин и специфический переносчик - комары рода Aedes, Anopheles,Culex. Локализация в теле конечного хозяина: лимфатическая система. Самки рожают микрофилярии, что с лимфатической системы попадают в кровяное русло и с кровью заглатываются комарами. Характерна ночная периодичность появления личинок в периферической крови, что связано с биологией переносчика (Ночное питание). Максимальное количество личинок определяется с 22 ч до 4 ч утра, на дневное время микрофилярии находятся в капиллярах внутренних органов и крупных артериях. На островах Полинезии микрофилярии вухерерии Банкрофта обнаруживаются в крови постоянно, с невысоким дневным пиком (дневной себпериодичный тип миграции). Это, видимо, связано с биологией распространенного там комара Aedes polynesiens, что питается и днем. В желудке комара микрофилярии освобождаются от чехлика, активно проникают в грудные мышцы, дважды линяют, растут, со временем выходят в полость тела комара и накапливаются в конечных дольках нижней губы. Продолжительность развития личинки около 10 - 20 дней (до 6 недель) и зависит от вида комара, атмосферной температуры, влажности. Заражение человека происходит при укусе комара. Инвазионная стадия - личинка. Личинки остаются на коже человека вблизи места укуса, затем активно проникают через кожу в лимфатическую систему, где через 5-18 мес. достигают половой зрелости и начинают рожать микрофилярий. Продолжительность жизни в организме хозяина - до 20 лет. Патогенное действие: токсико-аллергическая; механическое повреждение стенок лимфатических сосудов; присоединение вторичной инфекции; закупорка лимфатических сосудов, приводит к лимфостазам с постепенным развитием "Слоновости".  Клиника. Зависит от степени инвазии и продолжительности заболевания. Инкубационный период болезни составляет 3-18 мес. Первая стадия болезни (ранняя миграционная стадия) характеризуется аллергическими проявлениями. Повышается температура тела, сыпь, отеки, кашель. Увеличенные лимфоузлы безболезненные, мягкие. Характерна "Филяриозна лихорадка" - периодический подъемы температуры до 39-40 ° С, сопровождающиеся воспалением пораженных лимфатических сосудов. Температура через 3-5 дней резко снижается с профузной потливостью. Вторая стадия болезни проявляется варикозным расширением лимфатических сосудов и застоем лимфы. Продолжительность этой стадии 8-10 лет. Третья, обструктивная, стадия болезни сопровождается"Слоновостью" различных органов и тканей. Вследствие поражения паховых лимфоузлов обычно испытывают изменений нижние конечности, половые органы, грудные железы, верхние конечности. Пораженные части тела значительно увеличены в размерах, деформированы. В этот период часто присоединяется вторичная инфекция, вплоть до заражение крови, что может привести к летальному исходу. У людей, постоянно проживающих в эндемичных районах, болезнь протекает легко, при небольшой степени инвазии, бессимптомно вследствие возникновения иммунитета. Диагностика. Клиническая: лихорадка, воспалении лимфатических сосудов и узлов, слоновость. Лабораторная: выявления личинок (лярвоскопия) в нативных или окрашенных по Романовскому - Гимзе мазках и толстой капли крови. Забор крови необходимо проводить ночью; если подозрение на субпериодичный штамм - тогда ночью и днем (микрофилярии могут отсутствовать в крови в ранний период болезни, когда паразиты не половозрелые, или в период слоновости в результате закупорки лимфатических сосудов).    Лечение. Применяют противоглистовые препараты (диетилкарбамазин). На поздних стадиях болезни - хирургическое восстановление лимфотока. Профилактика. Личная: защита от укусов комаров с помощью репеллентов, сеток на окнах. Общественная: выявление и лечение больных, борьба с комарами и их личинками с помощью инсекотицидов, агротехнические мероприятия по оздоровлению местности, санитарно-просветительная работа. 1 2 |