доклад. менеджмент тнк. Транснациональная корпорация (тнк) Термин Транснациональная корпорация компания (тнк)

Скачать 3.97 Mb. Скачать 3.97 Mb.

|

|

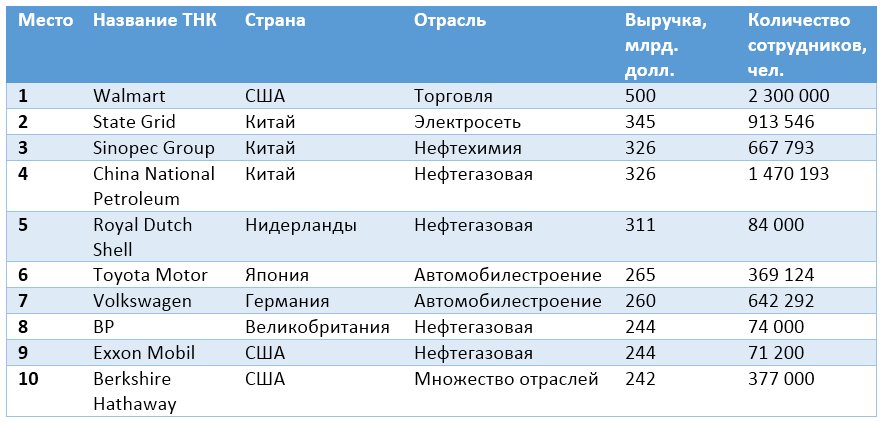

Транснациональная корпорация (ТНК) Термин «Транснациональная корпорация / компания (ТНК)» является неотъемлемой частью современной экономики. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) определяет такие корпорации, как фирмы, состоящие из материнского предприятия и его зарубежных филиалов. Материнское предприятие – предприятие, контролирующее активы своих юр. лиц в других странах, отличных от страны базирования, посредством владения долей капитала. Подразделения транснациональных корпораций могут быть в формах: дочерняя компания – головной компании принадлежит 50% уставного капитала; ассоциированная компания – головная компания владеет в них от 10 до 50% уставного капитала; отделения – не являются самостоятельными юридическими лицами  Кроме того, можно выделить горизонтальную и вертикальную интеграцию ТНК. В первом случае филиалы компании расположены в разных странах и производят одинаковый товар — например, пиво или кока-колу. Вертикальная интеграция подразумевает нахождение производственных мощностей в одной стране и характерна для многих российских корпораций, хотя производимый товар поставляется в том числе на экспорт. Очевидный пример — добыча нефти. Но возможен и третий вариант ТНК с использованием местных ресурсов. Например, его используют некоторые зарубежные автомобильные компании, организуя свое производство в России и беря в аренду для своих целей ресурсы АвтоВАЗа Что такое ТНК простыми словами? Изначально это компания, которая была учреждена в одной стране, ее деятельность была успешна, обороты росли. Возможно, происходило объединение с другими фирмами. Владельцы компании поняли, что смогут реализовать свою продукцию за рубежом и начали открывать подразделения в других странах. Причем это могли быть и вспомогательные виды деятельности, переносимые в другие государства из-за более экономичных решений, например, дешевой рабочей силы. Компания превратилась в корпорацию. Тем не менее, контроль над всеми предприятиями оставался у прежних владельцев, а капитал принадлежал стране, в которой была открыта головная компания. История появления ТНК Термин «Транснациональная корпорация» появился лишь в конце 1970-х годов, хотя британская Ост-Индская компания еще в 1600 году могла торговать в Индии — так что может претендовать на звание первой транснациональной корпорации. Однако по более устоявшемуся мнению первыми ТНК были монополии ведущих мировых держав в конце 19 века — тресты, которые образовались в результате слияния мелких фирм. Они добывали сырье и ресурсы в колониях: Африке, Азии и Латинской Америке. С 1918 по 1945 гг. шли мировые войны, вызывавшие потребность в оружии и специализированной технике. Большое количество компаний было создано для реализации этих нужд, некоторые фирмы также сменили свою деятельность. Это можно считать предпосылкой возникновения многочисленных ТНК — перед началом второй мировой в мире насчитывалось лишь около 300 крупных корпораций. После окончания войн во многих странах не хватало собственной продукции, поэтому компании стали реализовывать свои товары в других странах. В 70-е годы, когда экономики государств оправились от военных потрясений, началась новая волна слияний и поглощений, вызванная растущей конкуренцией и желанием предприятий получить лидирующие позиции на рынке. В конце тысячелетия в мире насчитывалось уже почти 60 000 ТНК и более 500 000 их филиалов. При слиянии и росте компаний увеличивается их размер и оборот, что позволяет достичь эффекта масштаба в производстве. Этот эффект характеризуется удешевлением себестоимости единицы продукции, и, следовательно, более выгодной позицией фирмы на рынке. Хотя с другой стороны он может привести к образованию монополий и разорению мелких конкурентов посредством демпинговых цен. Крупнейшие ТНК мира и России В рейтинг Fortune Global 500 по выручке на 2018 год входят 126 американских транснациональных компаний, однако в топ-10 входит только 3. Первое место с оборотом 500 млрд. долл. принадлежит Walmart, компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей преимущественно в Мексике и США. 9 место занимает крупнейшая публичная нефтяная корпорация в мире – Exxon Mobil (выручка более 244 млрд. долл.), а на 10 месте находится Berkshire Hathaway (242 млрд. долл.), корпорация, владеющая крупными фирмами совершенно разных отраслей. 2,3 и 4 строчки занимают китайские ТНК: State Grid (почти 345 млрд. долл.) – электросетевая компания Sinopec Group (более 326 млрд. долл.) – нефтяная и химическая корпорация China National Petroleum (326 млрд. долл.) – нефтегазовая компания Всего в рейтинг входят 110 китайских транснациональных корпораций, которые относительно недавно стали его составляющими. Данный факт лишний раз подчеркивает потенциал экономики этой страны. На 5 месте расположилась нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell с выручкой 311 млрд. долл. Компания находится в рейтинге уже 24 года, но несколько сдала свои позиции, поскольку в 2013 г. занимала первое место. 6 и 7 места занимают автомобильные концерны: японская Toyota Motor (265 млрд. долл.) и немецкий Volkswagen (260 млрд. долл.). Обе ТНК выпускают автомобили под несколькими брендами. Наконец, на 8 месте находится английская транснациональная корпорация BP (244 млрд. долл.), в прошлом British Petrolium.  Первая десятка рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 включает пять китайских компаний, четыре американских и одну из Нидерландов, следует из данных рейтинга. Первая десятка рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 включает пять китайских компаний, четыре американских и одну из Нидерландов, следует из данных рейтинга.Как отмечает издание, перевес китайских компаний в топ-10 зафиксирован впервые за все время составления данного рейтинга. Четыре российские корпорации вошли в первую сотню рейтинга крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Выше всего в рейтинге разместился "Газпром": он занял 40-ю строчку, Сбербанк разместился на 47-й, "Роснефть" - на 52-м, "ЛУКойл" - на 97-й. Всего в рейтинге 2019 г. насчитывается 575 американских компаний, что на 16 компаний больше, чем в прошлом году. Туда также вошли 309 китайских компаний, что на 18 компаний больше, чем годом ранее. Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости. 1. ICBC Industrial and Commercial Bank of China — крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank. Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний. В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек. 2. JPMorgan Chase Входит в "Большую четверку" банков США наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами. Является одним из крупнейших депозитарных банков, размер депозитарных активов — $23,5 трлн, размер активов под администрированием — $4,1 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн. 3. China Construction Bank China Construction Bank — один из крупнейших банков Китая. Сеть China Construction Bank насчитывает 14 925 отделений на территории материкового Китая, также 10 отделений за ее пределами (в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Йоханнесбурге, Токио, Сеуле, Сиднее, Тайбэе, Нью-Йорке и Хошимине) и ряд дочерних банков, таких как CCB Principal Asset Management (услуги управления активами), CCB Financial Leasing (кредитование), CCB Trust (трастовый фонд), CCB Life (страхование), Sino-German Bausparkasse (китайско-немецкий строительный кооператив), CCB Asia (Азия), CCB London (филиал в Великобритании), CCB Russia (филиал в России), CCB Dubai (филиал в Дубае) и CCB International. 4. Agricultural Bank of China Agricultural Bank of China — один из крупнейших банков в КНР и в мире. Штаб-квартира банка располагается в Пекине. На территории материкового Китая банк имеет более 23 600 отделений и 19 700 операционных офисов, еще 8 отделений и 2 представительства находятся вне материкового Китая. Банк имеет 14 дочерних предприятий, из них 6 за рубежом, в том числе и в России. 5. Bank of America Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов. Компания ведет деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у нее 4700 отделений, 213 тыс. сотрудников и 16 тыс. банкоматов. 6. Apple На сегодняшний день компания Apple – один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения. Компания является одним из пионеров индустрии, первопроходцем во многих областях: первые по-настоящему персональные компьютеры, первые многоцветные дисплеи на ПК, первые операционные системы с графическим интерфейсом, первые компьютеры с поддержкой мышки, первый персональный аудиоплеер, первый интернет-магазин музыки и так далее. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/119266?page=6 7. Ping An Insurance Group Ping An Insurance — китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами. Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США. Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс. 8. Bank of China Bank of China — китайская финансовая группа, образованная на основе старейшего из ныне действующих китайских банков. Штаб-квартира — в Пекине. Основное направление деятельности — коммерческий банкинг, на него приходится 90% операционной прибыли; это направление включает корпоративный банкинг (42%), частный банкинг (33%) и казначейские операции (15%). Основным регионом деятельности является материковый Китай (КНР, исключая Гонконг и Макао). На Гонконг, Макао и Тайвань приходится 17% активов и 23% операционной прибыли. Зарубежная сеть группы состоит из 545 отделений в 53 странах мира, наиболее существенно присутствие в Канаде, Великобритании и Сингапуре. 9. Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell — британско-нидерландская нефтегазовая компания. На 2018 г. крупнейшая нефтегазовая компания. Shell ведет геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. В феврале 2016 г. Royal Dutch Shell завершила поглощение британской BG Group, о котором было объявлено в апреле 2015 г. Сумма сделки составила $70 млрд. Акционеры BG Group, согласно условиям сделки, получили около 19% объединенной компании, а Royal Dutch Shell — доступ к запасам сжиженного природного газа, на добыче которого специализировалась британская компания. 10. Wells Fargo Wells Fargo — банковская компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую "Большую четверку" банков США (вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase). У Wells Fargo 8600 отделений и 13 тыс. банкоматов, обслуживающие более 40 млн розничных клиентов и 3 млн мелких предпринимателей. из рейтинга Fortune Global 500 за 2019 год:

Основные этапы глобализации. Глобализация - наиболее характерная черта современного мира, когда люди, живущие в самых разных уголках планеты, оказываются тесно связанными между собой и зависимыми от событий даже в далеких от них странах. Иначе говоря, глобализация – это процесс, направленный на сближение стран, их унификацию в различных сферах. Выделяют следующие этапы развития мировой экономики (мирового хозяйства). Первый этап становления современной мировой экономики (XIV – конец XIX вв.) связан с появлением первых элементов мирового хозяйства - мировой торговли, зарождением, становлением и развитием мирового товарного рынка. Второй этап становления мировой экономики (конец XIX в. - начало XX в.) – в период перерастания капитализма в монополистическую стадию. Этот этап связан с монополизацией производства, резким увеличением вывоза капитала за границу, территориальным и экономическим разделом мира. Третий этап (между Первой и Второй мировой войнами) – разрушение многих, достигнутых ранее мирохозяйственных связей. Несмотря на ускорение экономического развития (появление международных корпораций), международная финансовая система отличается нестабильностью и неустойчивостью, оттоками долгосрочного капитала из индустриальных стран. В 1917г. из международных хозяйственных связей выпадает Россия. Появляются два типа мирового хозяйства: капиталистический и социалистический. Четвертый этап (после окончания Второй мировой войнами и до начала 90-х годов) – перестройка международных экономических отношений. Происходит поиск нового международного экономического порядка. Мировое хозяйство в этот период развивается под влиянием беспримерного экономического роста, повышения производительности труда, либерализации внешнеторговой политики, интенсивного научно-технического прогресса. Пятый этап (с начала 90-х гг.) – современный этап развития мирового хозяйства. Главные факторы развития - крах системы «реального социализма», переход бывших колоний и социалистических стран Центральной и Восточной Европы к рынку сделал экономику этих государств более открытой. 4 этапа глобализации Первый: «Заморская торговля». Впервые о глобализации в собственном смысле слова можно говорить с началом Великих географических открытий. Уровень корабельной техники сделал возможным достижение любой прибрежной точки планеты (кроме полярных областей, что, впрочем, из-за их малого экономического значения в данном случае было непринципиально). Развитие судоходства и связанные с этим морские войны привели к установлению монополии нескольких европейских государств на посредничество в экономических контактах между удаленными друг от друга территориями. Монополия на средства сообщения давала морским державам возможность осуществлять неэквивалентный обмен (то есть взаимный обмен товаров различной стоимости), являющийся источником богатства для их национальных экономик (вполне обоснованно в экономических учениях господствовавшего тогда меркантилизма основным источником национального богатства считалась международная торговля). Разница же в ценах на товары, как известно, особенно велика в странах, сообщение между которыми затруднено в силу естественных (расстояния) и социальных (например, господство на море ограниченного числа стран, установивших монополию торговли) причин14. Можно образно охарактеризовать произошедшее как образование связующих каналов между сосудами с очень разным уровнем жидкости, что обеспечило необходимый уровень давления для ее «естественного» перетока. Характерно, что уже в это время в вопросе о том, какой обмен можно считать эквивалентным проявляется заметный информационный аспект. Продемонстрируем это на наглядном примере. Предположим, что на побережье Гвинейского залива за одно зеркальце европейский торговец получает фунт золотого песка. В Европе, он, продав фунт золота, может приобрести 1000 зеркалец, стоимость 500 из которых покрывает издержки, а еще 500 – представляет собой чистую прибыль. На первый взгляд для африканского партнера такая сделка является экономически невыгодной. Однако, если представить, что у соседнего племени, не имеющего выхода к морю, за одно зеркальце можно получить 5 фунтов золотого песка, то уже не вызывает удивления, что приморский африканский торговец пребывает в полной уверенности: он совершил крайне выгодную сделку. Естественно, узнай он реальные цены на золото в Европе, он попробовал бы обеспечить себе более выгодные условия торговли, достижение которых представляется вполне вероятным, учитывая огромную прибыль на вложенный капитал, получаемую европейцем. Однако обязательным условием успешности этих попыток являлось бы существование конкуренции между европейскими купцами, позволяющей африканцу выбирать торгового партнера. Иными словами, для создания режима эквивалентного обмена («эквивалентного» с точки зрения стороннего, всезнающего, арифметически мыслящего наблюдателя)16 в данном случае нужны следующие предпосылки: наличие одинаковой информации у всех заинтересованных сторон, отсутствие монополии на необходимые для торговли технические средства (в нашем примере – суда). Информационный аспект играет особую роль в тех случаях, когда обмен ведется на добровольной основе, в виде торговли. На первом этапе глобализации возможность вести торговлю носила условно-добровольный характер: все морские державы, хотя, как правило, и не стремились к установлению политического господства над территориями, экономические контакты с которыми являлись источником богатства17, однако в обязательном порядке создавали собственные торговые форпосты – фактории18, захватывали или уничтожали чужие, и пытались контролировать морские пути сообщения. Второй: «Фабричное производство». В эпоху меркантилизма государство играло активную роль в экономике: высокие пошлины на ввоз, поощрение вывоза и использования для перевозок национального торгового флота19, все это превращало государство в важнейший фактор, влияющий на режим торговых операций. Однако уже в конце XVIII века начался постепенный и очень непростой переход к фритрейдерству – режиму свободной международной торговли, не ограничиваемой какими-либо тарифными барьерами. Основной движущей силой в распространении фритрейдерства в XIX веке была Великобритания20, чья экономика на базе фабричных технологий оказалась способной удовлетворить спрос на промышленные товары огромного числа потребителей, значительно превышавшего численность собственного населения. Эта возможность, если вспомнить наш образ сообщающихся сосудов, приводила к созданию избыточного давления, пути для канализации которого уже имелись и необходимо было лишь расчистить тарифные завалы. Заметим, что зарубежные покупатели были заинтересованы в получении британских товаров, как правило более дешевых и качественных чем товары собственного производства21. Именно в силу этой обоюдосторонней заинтересованности фритрейдерство получило определенное распространение. Третий: «Колониальный раздел». Фритрейдерство означало одновременно, что ведущие экономические державы мира должны были быть уже не «перевозчицами», а «мастерскими». Трудовые теории стоимости теоретически обосновали это: источником богатства был объявлен труд человека. Впрочем, для успешного обогащения национальной экономики и здесь монополия была необходима, только уже не на мореплавание, а на технологии промышленного производства вещей. Во второй половине XIX в. Великобритания утратила монополию на массовое, фабричное производство товаров, более того, на это стали способны экономики сразу нескольких стран. Итогом отсутствия экономическо-технологической монополии стало стремление к установлению и сохранению неравномерностей с помощью проверенных политических ограничений. Характер глобализации претерпел принципиальные изменения – к началу XX века завершился колониальный раздел мира. Основное отличие такого способа глобализации заключалось в том, что ведущие державы перешли к установлению прямого политического господства над «глобализируемыми» территориями22. Теперь процесс глобализации, и соответствующий результат, обеспечивались не только судами, регулярно курсировавшими по определенным маршрутам, не только производством товаров по ценам ниже чем в других странах и в количествах, существенно больших чем необходимо для собственного потребления, но и системой прямого управления подвластными территориями и установлением для торговли с ними разного рода ограничений. Следует оговориться, что возросший уровень военной техники резко облегчил развитым странам колониальные захваты. Создавалось впечатление, что многие политические захваты были своего рода самоцелью, порой не обусловленной никакими серьезными экономическими причинами23, колонии приобретались «на всякий случай». Не получая серьезного отпора, Европа, образно говоря, распространялась «в вакуум». Это было настолько очевидно, что привело к созданию ряда теорий, интерпретирующих колониальные захваты с иррациональных позиций. Например, Освальд Шпенглер считал, что европейцы способны лишь к экстенсивному, количественному развитию вовне (своеобразное распространение концепции «Drang nach Osten» на все европейские нации; кстати, в свете массовых колониальных захватов вполне обоснованное)24. В этот период неэквивалентный обмен (в особенности, с недавно захваченными колониями) обеспечивался, в отличие от предыдущего и последующего этапов, преимущественно насильственными и насильственно-экономическими методами, в том числе прямым ограблением захватываемых территорий (например, разработкой месторождений полезных ископаемых без выплаты соответствующей ренты местному населению). Четвертый: «Информационное измерение человечества». Период крушения колониальной системы и холодной войны можно охарактеризовать как промежуточный между третьим и четвертым этапами глобализации. Его своеобразие заключается в том, что противостояние между США и СССР, само по себе приобредшее глобальный характер (все страны должны были быть открытыми или скрытыми сторонниками одной из мировых держав), в то же время не носило по крайней мере ярко выраженной экономической подоплеки. Отказ колониальных держав от прежних методов управления зависимыми территориями был вызван не только ростом самосознания населения последних, но и, как представляется, двумя другими причинами. Во-первых, население метрополий потеряло способность к поддержанию силового господства над другими народами, во-вторых, вновь обрели привлекательность другие, оказавшиеся вполне эффективными с чисто экономической точки зрения способы воздействия на заморские территории – установление их экономической зависимости и взаимодействие с местными элитами. Развитие информационных технологий во второй половине XX в. пришлось как нельзя кстати. К этому времени обнаружились явные признаки невозможности дальнейшего роста потребления (и в меньшей степени – производства) традиционных материальных товаров, вещей. Традиционные отрасли экономики, например, автомобильная, в лучшем случае смогли перейти в режим стагнации, обеспеченный сменой потребителями автомобилей с определенной периодичностью. В то же время страны третьего мира начали проявлять способность к объединению и организации противодействия европейско-американскому миру25. Поэтому идея превращения информации в товар показалась многим выходом из тупика. «Производство» информации не связано с материальными, экологическими ограничениями. Какие информационные продукты потребляются и в каких количествах, определяется «духовными» запросами потребителей, которые можно сформировать нужным для производителей образом. Следовательно обязательной предпосылкой успешного сбыта информационных продуктов является американизация26 культуры стран-потребителей. Этот процесс носит во многом лавинообразный характер, массовый потребитель, привыкнув к американским фильмам, другие смотреть уже не будет (если таковые вообще будут еще производиться), более того возникает мода на аксессуары, характер поведения киногероев, в общем все то, что именуется «американским образом жизни», экспорт которого прямо или косвенно приносит наибольшую прибыль. Как и на самом первом этапе глобализации, когда условием обмена стеклянных бус на золото, была уверенность («знание») африканского торговца, что он совершает выгодную сделку, так и на современном этапе необходима уверенность потребителей информационных продуктов в том, что они платят деньги за действительно жизненно важные для них предметы. Сбыт информационных продуктов облегчается и тем, что благодаря своей информационной природе, они являются носителями рекламы самих себя, обладая способностью стимулировать потребителей к соответствующим приобретениям. Основная экономическая цель развитых стран на современном этапе глобализации заключается в том, чтобы заставить других взамен «информации» обеспечивать приток реальных, материальных благ, политическая – обеспечить необходимое влияние путем воздействия непосредственно на граждан государств, подлежащих контролю (о последнем подробнее во второй главе). В этих условиях, например, Интернет можно рассматривать как канал доставки информационного продукта потребителю и перевода денег в обратном направлении, а также как средство формирования необходимых настроений у населения27. Как уже было показано выше, предпосылками для роста товарообмена является избыток каких-либо товаров и каналы для перемещения этих товаров потребителям. В информационную эпоху создаются возможности производства «информационных товаров» в практически ничем неограниченных количествах, апофеозом чего является распространение информации по компьютерным сетям – новые экземпляры изделий (электронные копии) возникают как бы из ниоткуда и могут мгновенно перемещаться независимо от каких-либо географических ограничений. В итоге, само понятие «избыток» теряет свое значение, электронных товаров производится ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения спроса, независимо от объема последнего. Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что залогом экономического успеха как отдельных компаний, так и национальных экономик стран-глобализаторов является спрос на информационные продукты, предъявляемый потребителями, причем в первую очередь потребителями из глобализируемых стран. |