|

|

Тушение пожаров на авиа и жд транспорте. Тушение на транспорте, авиа, ЖД. Тушение пожаров и ликвидация последствий чс на транспорте (авто, ЖД, авиа, речной, метрополитен)

Утверждаю

Начальник ПСЧ-71

ФГКУ «7 отряд ФПС по РТ»

старший лейтенант внутренней службы

Д.В. Пркопьев

«____» ________________2017г.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

проведения занятий по аварийно-спасательным работам с личным составом 3-го караула ПСЧ-89 ФГКУ «4 отряд ФПС по РТ»

на «___»___________ 2017г.

Тема: Тушение пожаров и ликвидация последствий ЧС на транспорте (авто, Ж/Д, авиа, речной, метрополитен).

Вид занятия: классно - групповое. Отводимое время: 95мин.

Цель занятия: обучить личный состав работе по тушению пожаров и ликвидация ЧС на транспорте.

1. Литература, используемая при проведении занятия:

- «Программа подготовки личного состава подразделений ГПС МЧС России»;

- Учебник - «Основы пожарного дела»;

- Учебник - «Пожарная тактика».

- Устав тушения пожаров и проведения АСР пожарной охраны (проект с учётом замечаний и предложений департаментов МЧС России).

- Приказ Минтруда и соцзащиты РФ №1100н от 23.12.2014г. «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

2. Развернутый план занятия.

№

п/п

|

Учебные вопросы (включая контроль занятий)

|

Время

(мин)

|

Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в т.ч. технические средства обучения) учебного вопроса

|

1.

|

2.

|

3.

|

4.

|

I.

|

Подготовительная часть занятия – 5 минут

|

1.

|

Проверка готовности л/с к занятиям.

|

5

мин.

|

Проверка наличия личного состава и готовности его к занятиям.

Объявление темы и целей занятия.

|

II.

|

Основная часть занятия – 60 минут

|

1.

|

Перспектива развития воздушного, морского и ж/д транспорта.

Классификация и техническая характеристика воздушных и морских судов, подвижного состава ж/д транспорта и метрополитена.

Роль и задачи ГПС МЧС России и аварийно-спасательных служб, принципы их взаимодействия.

|

5

мин.

|

Транспортные средства автономны в пути следования и зачастую удалены от мест, где возможно оказание необходимой помощи при ЧС или пожаре.

Транспорт осуществляет свои функции в различных, в том числе и особых, условиях: на земле, под землей, в воздухе, на воде.

Транспортные средства могут быть разделены на классы: наземный (подземный), воздушный (космический), водный (подводный), специальный и подклассы:

наземный безрельсовый - автомобили, автобусы, троллейбусы, тракторы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды, снегоходы, вездеходы, телеги, сани;

наземный (подземный) рельсовый - железнодорожные поезда, поезда метрополитена, трамваи, дрезины, монорельсовый;

воздушный - самолеты, вертолеты, планеры, дельтапланы, дирижабли, аэростаты, амфибии (гидропланы и экранопланы);

космические - спутники, станции, корабли;

водный морской и водный речной - теплоходы, катера, танкеры, сухогрузы, паромы, баржи, буксиры, контейнеровозы, сейнеры, ледоколы, парусники, плоты, гребные суда, катамараны, суда на воздушной подушке;

подводные - подводные лодки, батискафы, батисферы;

специальные - эскалаторы, лифты, фуникулеры, канатные дороги, трубопроводы.

Все транспортные пути всегда опасны из-за движущихся по ним ТС. Опасны также остановки городского наземного транспорта, особенно во время посадки. При постоянном дефиците городского транспорта в часы пик возможно огромное скопление пассажиров на остановках, что чревато травмами. Но наибольшую опасность представляет перевозка на всех видах транспорта опасных грузов.

Рост грузооборот , использование транспортных средств повышенной грузоподъемности и применение тяжеловесных составов, увеличивают возможность распространения пожаров до крупных размеров. Количество погибших увеличивается в связи с тем, что происходит переход к массовой эксплуатации средств с большой вместимостью пассажиров.

Статистические данные свидетельствуют о том, что число человеческих жертв и материальный ущерб от пожаров на транспорте не только не уменьшаются, но имеют тенденцию роста.

В связи с этим во всем мире уже изменилась или меняется роль пожарных служб. Пожарная служба по сути стала аварийно-спасательной, где доля числа пожаров от общего числа выездов колеблется от 30 % до 1- 2 %. При этом 80 % выездов приходиться на оказание медпомощи людям. Пожарный становиться не только спасателем, но в определенной степени медиком. Такая специализация ГПС начала развиваться и в России, когда были созданы специальные отряды и части. Оснащение их, помимо пожарного, аварийно-спасательным, медицинским оборудованием, приближает ГПС к мировым стандартам.

Кроме того ведение АСР на объектах транспорта требует привлечения других аварийно-спасательных служб и служб жизнеобеспечения: аварийно-спасательные формирования; ПАСС аэропортов; пожарные поезда ж/д; службы медицины катастроф; ГИБДД и т.п. Для организации чёткого взаимодействия между службами в подразделениях и органах управления ГПС МЧС создаются инструкции и соглашения.

|

2.

|

Пожарная опасность ТС. Характер пожара в зависимости от места его возникновения.

Прогнозирование обстановки в зависимости от места возникновения пожара, вида защиты, пожарной опасности, класса пожарной нагрузки.

Принципы выбора тактических приемов и способов тушения пожара.

Особенности тактических действий по спасанию людей и тушению пожара с учетом опасности грузов и допустимого времени пребывания человека в зоне действия опасных факторов пожара.

Автомобильный транспорт.

Железнодорожный транспорт

Подвижный состав и станции метрополитена

Авиационный транспорт

Морские и речные суда

|

30

мин.

|

Автомобильный транспорт является лидером по количеству жертв и материальному ущербу при ЧС. Кроме пассажиров, автотранспорт перевозит большое количество разнообразных грузов, среди которых многие являются опасными.

Основные причины ЧС на автотранспорте являются

• лобовое, боковое, касательное столкновение - 40 %;

• наезды на неподвижные или движущиеся объекты - 40 %;

• опрокидывание - 10 %;

• другие причины -10 %.

В результате происходит: деформация корпуса, заклинивание дверей, пожары и взрывы.

Типичные травмы у пассажиров и водителей

• ушибы;

• переломы;

• сотрясение мозга;

• повреждение внутренних органов; ожоги;

• смерть.

Часто при этом люди не могут самостоятельно покинуть машину, они оказываются прижатыми к передней или боковым стенкам салона, спинкам кресел, стойкам, перегородкам. Сначала спасатели (в качестве их выступают пожарные, оснащенные аварийно-спасательным оборудованием) оказывают помощь пострадавшим, которые не зажаты, а блокированы в деформированном салоне. Они могут покинуть его через не застекленные, оконные проемы, люки, двери самостоятельно или с помощью спасателей. А затем спасатели приступают к освобождению людей, зажатых в салонах.

В зависимости от ситуации осуществляются операции

• отгибание листового и разнопрофильного металла (разжимами, ломом, кувалдой, топором);

• перекусывание стоек, перегородок, сидений (гидроножницами);

• проделывание отверстий в корпусе, крыше, днище (циркулярной пилой);

• снятие крыши, когда это необходимо;

• поднятие машины домкратами, подъемником, рычагом, пневмоподушками или подкопом в грунте, если требуется извлечь человека.

Тушение пожаров в гаражах (троллейбусных и трамвайных парках).

Большие гаражи строятся на спец-но выделенных площадках с удобными подъездами. Основные здания для стоянки автомобилей чаще бывают 1 этажн. с покрытиями больших площадей (могут быть сгораемыми). В зданиях гаражей могут размещаются: ремонтные мастерские, аккумуляторные, вулканизационные и т.п. В полу гаража размещаются люки канализационной системы для стока воды и смотровые ямы.

Автомобили в гараже располагаются, как правило, группами:

- постоянно эксплуатируемые;

- резервные - могут быть на подставках для разгрузки рессор;

- автомобили в ремонте - на смотровых ямах и на домкратах.

Большее кол-во автомобилей и плотная парковка тр.средств в гаражах, на территории и на подъездных путях, особенно в ночное время, выходные и праздничные дни.

Наличие в гаражах тр.средств заправленных бензином (газом), в троллейбусных и трамвайных парках - эл.сетей под высоким напряжением.

В гаражах бывают 3и характерных вида пожаров:

- горение только автомобилей;

- горение строительных конструкции;

- горение автомобилей и строительных конструкции одновременно.

Наибольшую опасность возникновения и развития пожара представляют места стоянок ввиду наличия сгораемых частей способствующих распространению огня по поверхности автомобилей, стоящих близко друг от друга.

При пожаре возможно:

- резкое усиление горения и увеличение площади пожара при взрывах баков с ГСМ, при этом огонь может перейти на сгораемые покрытия (при этом пожар принимает сложный характер);

- образование новых очагов горения при попадании разлившегося горящего ГСМ в люки канализации;

- быстро задымление помещений гаража, высокая температура;

- выделение токсичных газов при горении полимерных материалов.

Действия по тушению. Основная задача пожарных подразделений по прибытию на пожар состоит в том, чтобы в первую очередь обеспечить сохранность подвижного состава. В зависимости от внешних признаков н информации встречающих лиц, принимается решение о первоначальной расстановке СиС и организации разведки пожара.

В разведке РТП устанавливает:

- места горения, его вид и площадь, угрозу распространения огня по автомобилям и строительным конструкциям;

- установить места складирования ГСМ, баллонов с газом (при необходимости организовать эвакуацию и защиту);

- количество автомобилей, их расположение и состояние (на ходу, в ремонте и т. п.);

- наличие стационарных установок пожаротушения их запуск;

- количество обслуживающего персонала, который можно привлечь для эвакуации автомобилей.

При расстановке СиС, прокладка рукавных линий не должны затруднять эвакуацию автомобилей из гаража.

Эвакуация транспорта организуется в зависимости от размера пожара и характера его развития, для этого:

- привлекают дежурных шоферов, ремонтных рабочих для эвакуации автомобилей своим ходом,

- используют исправные автомобили в качестве тягачей,

- для буксировки применяют жёсткие сцепки, тросы, выкидные (напорные) рукава,

- организуется выгон отдельных автомобилей вручную л/с прибывшего подразделения и рабочими.

Эвакуированные автомобили размещаются так, чтобы им не было угрозы загорания и они не мешали тушению пожара. Руководство эвакуацией автомобилей РТП может возглавить сам или же выделить 1го из ком.отд. в помощь местной администрации. Для обеспечения безопасности при эвакуации тр.средств могут вводится стволы на защиту путей эвакуации негорящих автомобилей и покрытия.

При горении 1го или нескольких автомобилей вблизи ворот организуется их эвакуацию путем буксировки. Для этой цели может быть использовано АЦ 2го отд (АН). В этом случае поданный ствол от АЦ 1го отд обеспечивает тушение горящих, эвакуированных автомобилей на свободной площадке. Вводят ствол от АЦ на сопровождение эвакуируемого горящего автомобиля для защиты соседних автомобилей от загорания и предотвращения взрыва бака с ГСМ.

При горении 1го или несколько автомобилей вдали от ворот, СиС вводятся для тушения и одновременно организуется эвакуация не горящих автомобилей. Первые стволы вводятся на ликвидацию открытого горения автомобилей и одновременно на защиту негорящих. Последующие стволы, чаще всего А, вводятся непосредственно в очаг горения и на защиту сгораемого покрытия снизу. Действующими стволами необходимо так же охлаждать баллоны и баки с ГСМ.

В случае взрывов баков с ГСМ и растекания горящего бензина вводят в действие стволы-распылители и СВП (ГПС), устраивают обвалования из песка и гравия на путях растекания ЛВЖ и ГЖ, необходимо исключить попадания ЛВЖ в канализацию, в противном случае крышки лючков вскрываются и вводится СВП (ГПС).

При развившихся пожарах (горение автомобилей и сгораемого покрытия)

- внутрь гаража вводятся стволы А для тушения основного очага пожара (задача этих стволов состоит в том, чтобы быстрее ликвидировать интенсивные очаги горения в зоне стоянки и обеспечить тушение и защиту покрытия снизу);

- на покрытия - стволы Б, с одновременными работами по вскрытию и разборке горящих конструкций

- устанавливает наблюдение за состоянием покрытия и при угрозе его обрушения личный состав выводится в безопасную зону.

Тушение пожара при стоянке автомобилей под сгораемыми навесами осуществляется стволами А с одновременной эвакуацией не горящих автомобилей.

При горении отдельных автомобилей, заправленных бензином и стоящих на открытых площадках, вводят стволы с распыленной водяной струей или ВМП.

Тушение пожаров в трамвайных и троллейбусных парках. При невозможности быстро эвакуировать горящий трамвай или троллейбус, РТП обязан потребовать от дежурного персонала обесточить подвесные линии и только после этого ввести водяные стволы на тушение. Л/С не имеют права самостоятельно отключать эл.энергию в сети, по которой подается ток к подвижному составу. Тушение горящего трамвая или троллейбуса, находящегося на линии, можно начинать только после отключения токоприемника (бугеля) от проводов. Загоревшиеся эл.моторы необходимо тушить углекислотными огнетушителями и ВМП через крышки люков, расположенные в полу.

Железнодорожный транспорт, железнодорожные станции.

На долю железнодорожного транспорта приходится 65 % суммарного грузооборота и более 40 % пассажирооборота.

Основные причины ЧС на ж/д транспорте которые требуют привлечения спасателей-пожарных:

- сход с рельс подвижного состава;

- взрывы опасных грузов, взрывы в поездах и на путях следования поезда;

- пожары в поездах;

- наезды на автомобили и другую технику на перекрестках;

- столкновение поездов на путях;

- утечки и рассыпания опасных грузов.

Объектами ж/д транспорта являются: подвижной состав, пакгаузы, депо, мастерские и другие стационарные постройки. Как правило, ж/д узел имеет сильно разветвленную ж/д сеть, которая ограничивает подъезды к местам горения и затрудняет боевое развертывание пожарных подразделений при тушении пожара.

Подвижной состав разнообразен - это пассажирские и товарные вагоны, открытые платформы, цистерны, тепловозы, электровозы и др. Ж/Д перевозит людей, животных и разнообразные по степени пожарной опасности грузы (горючие, взрывоопасные, ядовитые и пр.).

Пожарная опасность ж/д станций и подвижного состава

Наибольшую пожарную опасность представляют сортировочные и грузовые станции где происходит накопление вагонов и которые имеют развитую сеть ж/д путей. В крупных парках станций ежедневно перерабатывается до 20тыс единиц вагонов с грузами. Среди них наиболее опасными являются цистерны с ЛВЖ, сжиженными газами.

Пожарная опасность ж/д характеризуется:

- наличием большого кол-ва единиц подвижного состава с различными горючими, легковоспламеняющимися пожаровзрывоопасными жидкостями, сжиженными газами, твердыми горючими материалами;

- высокой плотностью застройки участковых, сортировочных и грузовых станций складскими помещениями и заполнения подвижным составом;

- наличием на грузовых, сортировочных, участковых станциях большого количества различных типов параллельно стоящих на путях сформированных ж/д составов;

- наличием узких протяженных разрывов между составами, способствующих быстрому распространению огня на большую площадь;

- развитой сетью ж/д путей, занятых составами, затрудняющими подъезд пож.автомобилей и прокладку линий к месту пожара;

- недостаточной мощностью и слабо развитой сетью ППВ.

Пожарная опасность увеличивается при нарушении технологического процесса расформирования и формирования составов. Соединение вагонов с превышением установленных скоростей приводит к повреждению грузов, аварийному розливу и истечению огнеопасных жидкостей и газов.

Для наружного ППВ на ж/д станциях используют ПГ, устанавливаемые на водопроводных сетях и водоемы. В рабочих парках у крайних ж/д путей устанавливают ПГ. При необходимости для целей пожаротушения используют водоисточники городской водопроводной сети и соседних объектов.

Охраняют объекты ж/д транспорта пожарные поезда. Обслуживает пожарный поезд объекты, расположенные на землях ж/д, время его прибытия на пожар до 1,5 ч.

Пожары на ж/д транспорте имеют свои особенности и отличаются сложностью боевых действий подразделений ГПС. Сложность заключается в том, что при пожаре зачастую задерживается введение огнетушащих веществ до выяснения физико-химических свойств грузов и обесточивания эл.контактной сети над горящим составом.

При пожаре, другой ЧС возможно

наличие большого количества подвижного состава и транспортных единиц с пассажирами и различными грузами;

наличие развитой сети ж/д путей занятых составами, затрудняющих подъезд пожарной и аварийно-спасательной техники и прокладку рукавных линий к горящему составу;

быстрое распространение огня внутри вагонов, переход огня на соседние поезда, здания и сооружения;

наличие узких протяженных разрывов между составами, способствующих быстрому распространению огня на большую площадь;

взрывы и интенсивное горение ж/д цистерн с ЛВЖ, ГЖ, СУГ;

растекание ЛВЖ, ГЖ, АХОВ из цистерн и образование загазованных зон на прилегающей территории;

наличие угрозы людям, находящихся в вагонах горящего и соседних поездов, персоналу станции, возникновение паники;

непрекращающееся движение поездов и локомотивов;

сложность выяснения вида горящих и находящихся в соседних вагонах (цистернах) веществ, материалов;

отсутствие или удаленность водоисточников, недостаточное ППВ;

наличие эл.контактных сетей, находящихся под высоким напряжением;

При тушении пожаров и ликвидации ЧС на ж/д транспорте

При возникновении пожаров в подвижном составе на ж/д станциях, перегонах (в пути следования) работники ж/д транспорта действуют согласно требованиям ведомственной инструкции. Они должны обеспечить: немедленное сообщение о пожаре в ПО, эвакуацию пассажиров, расцепку поезда и отвод вагонов на безопасные расстояния, эвакуацию соседних поездов, снятие остаточного напряжения с контактных проводов над местом пожара, принятие мер к ликвидации горения первичными средствами пожаротушения, предотвращение растекания ЛВЖ и ПК и отвода их в безопасное место и т. д. .

Ответственность за организацию и руководство тушением пожара, спасание пассажиров, эвакуацию подвижного состава и грузов до ГПС возлагается на должностные лица ж/д дорог.

С прибытием к месту пожара подразделений ПО старший оперативный начальник подразделений ГПС возглавляет работы по тушению пожара и осуществляет управление всеми подразделениями ПО, участвующими в ликвидации пожара.

Боевые действия подразделений должны обеспечить: эвакуацию пассажиров; тушение и охлаждение цистерн и вагонов со взрывчатыми и взрывоопасными веществами и газами, ЛВЖ, ПК, а также избежание утечки и разлива жидкостей, распространения огня на соседние поезда, здания и сооружения.

На пожаре РТП через представителя администрации, входящего в состав ОШ, обязан:

- установить у диспетчера местонахождение горящего или аварийного состава, наличие подъездов к нему, номер его аварийной карточки по транспортным документам, вид материалов в горящих и соседних вагонах;

- принять меры по отцепке горящих вагонов и выводу их на специальную площадку или в безопасное место;

- до начала тушения потребовать письменное подтверждение о снятии напряжения с контактных электросетей на участках работы пожарных подразделений.

После расшифровки вида горящих материалов РТП совместно с администрацией по аварийным карточкам определяет их свойства, пожарную опасность и необходимые огнетушащие вещества и средства защиты л/с.

Для обеспечения тушения пожара создаются БУ: по обеспечению эвакуации состава, защите состава, тушению пожара и охлаждению выведенных из зоны пожара ж/д цистерн (вагонов).

Ликвидацию пожаров в подвижном составе на электрифицированных участках производят только после получения письменного разрешения с указанием в нем номера приказа энергодиспетчера и времени снятия остаточного напряжения. При этом на этих участках до обесточивания электросети и снятия остаточного напряжения запрещается приближаться на расстояние не менее 2 м к контактным проводам и ближе 10 м к их оборванным концам. Не допускается тушение внутри вагонов, а также подвижного состава и горящих предметов, расположенных на расстояниях менее 7 м от контактной сети, без снятия напряжения при условии, что струя пены или воды не будет касаться контактных проводов и других частей, находящихся под напряжением.

Защита и охлаждение железнодорожных цистерн с опасными грузами осуществляется путем подачи огнетушащих веществ на верхнюю часть корпуса цистерны, что обеспечивает снижение температуры парогазовой смеси над поверхностью жидкости, ее давление и возможность предотвращения взрыва, а также равномерное и интенсивное охлаждение боковых поверхностей цистерны.

Первый ствол от АЦ подается к горящим вагонам с прокладкой рукавной линии через рельсы. В это же время рукавная линия от ПА установленного на водоисточник прокладывается под рельсы, чтобы не срывать графика движения поездов. По мере готовности рукавной линии первый ствол от АЦ присоединяется к разветвлению, установленному на рукавной линии от водоисточника.

При прокладке рукавных линий необходимо создавать запасы рукавов для удобства маневрирования стволов и подачи их на места передвижения горящих вагонов. Решающее направление по вводу стволов будет зависеть от того, каким составам создается наибольшая угроза.

По прибытии к месту вызова пожарного поезда от него подаются стволы в помощь работающему на решающих направлениях подразделению. Локомотив пожарного поезда может использоваться для эвакуации соседних составов.

При развившемся пожаре и угрозе соседним составам немедленно принимаются меры к отводу из угрожающей зоны в 1ую очередь составов с людьми, с ВВо и огнеопасными грузами. До прибытия тепловоза организуется защита стволами соседних составов. В крайнем случае, приступают к эвакуации соседних составов или горящего состава путем расцепления и откатки отдельных вагонов силами пожарного подразделения и ж/д рабочих.

Для тушения горящих товарных вагонов необходимо выделять 1-2 ствола на вагон. После ликвидации горения снаружи вагона производится разгрузка и дотушивание груза, находящегося внутри вагона.

В случае горения ж/д цистерны с ЛВЖ или ГЖ применяются следующие приемы тушения: при горении паров ЛВЖ над горловиной бойцы под защитой водяных струй поднимаются к горловине и закрывают крышку или же набрасывают на нее кошму, брезент и продолжают охлаждать цистерну; при горении растекающейся через трещины в швах или неплотно закрытую заглушку на спускной трубе ГЖ, вводится воздушно-пенный ствол или распыленные водяные струи для тушения ГЖ и одновременного охлаждения цистерны. Растекающаяся ГЖ отводится по дренажным канавам или же создается обваловка для направления ГЖ в безопасное место, где она окончательно дотушивается.

При угрозе от горящей цистерны соседним составам или станционным постройкам цистерна выводится в безопасное место под прикрытием водяных стволов и там организуется ее тушение.

Подвижный состав и станции метрополитена.

Метрополитен один из наиболее сложных в оперативно-тактическом отношении объектов.

Метро имеет разветвленную сеть подземных сооружений, различные технические устройства и большой парк подвижного состава.

Основные сооружения метрополитена: станции и пристанционные сооружения; тоннели и притоннельные сооружения; элекродепо.

Основные вопросы организации и тактики тушения пожаров в метрополитене рассматриваются в межведомственных документах региональных управлений ГПС и метрополитена. Руководство тушением пожара и проведением АСР осуществляет работник метрополитена до прибытия пожарных подразделений гарнизона.

Сложность обстановки на пожаре в метро заключается в следующем:

наличие большого количества пассажиров;

наличие электросетей, находящихся под высоким напряжением;

возможной паники среди пассажиров;

сложность проведения разведки;

прокладка рукавных линий на большие расстояния с учетом сложности планировки и наличия подвижного состава;

быстрое распространение горения по кабельным коллекторам станций со скоростью 0,2-0,3 м/мин и по электрическим кабелям, проложенным по стенам тоннеля;

При тушении пожаров и ликвидации ЧС

Основные пути прокладки линий и продвижения разведки в подплатформенные помещения станции является: наземный вестибюль станции, наклонный эскалаторный тоннель, распределительный зал станции, подплатформенный коридор, помещение станции.

Общими рекомендациями по прокладке рукавных линий при пожаре в метрополитене являются:

прокладка магистральной линии в эскалаторном туннеле по балюстраде или ступеням эскалатора и закрепление ее (через 3 - 4 рукава) рукавными задержками к поручню, для чего поручень снимают с направляющей;

прокладка рукавной линии в собранном виде с наращиванием ее со стороны вестибюля, при этом личный состав, прокладывающий линию, располагается по ее длине в местах расположения сомкнутых полугаек;

установка разветвления в магистральной линии при входе на эскалатор и в зоне нижней сходной площадки при длине эскалатора более 100 м, установка дополнительного разветвления в его средней части;

использование рукавов повышенной прочности при тушении пожара в станции глубокого заложения, а также создание резервов рукавов и размещение этого резерва в зоне нижней сходной площадки эскалатора.

В подземных сооружениях метрополитена

проводить разведку одновременно несколькими звеньями ГДЗС, как со стороны аварийной станции, так и со стороны соседних (смежных) станций в составе не менее пяти человек, под руководством опытного начальствующего состава, использовать СИЗОД с большим временем защитного действия;

выставлять на посту безопасности одно звено ГДЗС в полной готовности для оказания экстренной помощи личному составу, находящемуся в непригодной для дыхания среде;

создать КПП (посты безопасности), резерв сил и средств ГДЗС

использовать для проведения разведки и действий по тушению пожара и ведению АСР в подземных сооружениях (путевых тоннелях, тупиках и т.д.) как правило, КИП со сроком защитного действия 4 часа;

КИП со сроком защитного действия 2 часа и ДА на сжатом воздухе могут использоваться в пределах станций и пристанционных сооружениях метрополитена;

В подвижном составе метрополитена

использовать распыленную воду из стволов с малым расходом для тушения на станции и в тоннеле;

применять тушение пеной средней кратности при горении в кабине машиниста и в подвагонном оборудовании;

при малой скорости вентиляционного потока проникновение к зоне горения возможно только в теплозащитных костюмах и под защитой распыленных струй;

подавать стволы с правой и левой стороны поезда, в дверные и оконные проемы;

дотушивание конструкций вагонов проводить вслед за продвигающимися ствольщиками, с проникновением внутрь салона;

применять распыленную воду для защиты конструкций тоннеля.

в кабельных сооружениях метрополитена:

использовать пену средней кратности, а также пеногенераторных установок к дымососам;

проводить подачу пены через люки в полу распределительного зала и платформы;

предотвращать растекание пены в торцах коллектора установкой перемычек;

подавать пену в кабельные подвалы электроподстанций через люки в полу 1-го этажа и через проемы, выходящие в перегонные тоннели;

производить изоляцию зоны горения при невозможности тушения в коллекторе, возведением из негорючих материалов герметичных перемычек, как можно ближе к очагу пожара.

При невозможности тушения следует принять меры к изоляции зоны горения, возведением в тоннеле перемычек из негорючих материалов.

Авиационный транспорт.

Скоротечность процесса пожара на самолете показывает, что он является объектом повышенной пожаровзрывоопасности при низкой защищенности.

Основную пожарную опасность представляет наличие на борту большого количества авиатоплива (50-200т и более), которое быстро разливается вокруг самолета при ударе его о землю или препятствие и, воспламеняясь, образует пожар на большой площади до 1000 м2 и более.

При этом в центре огня, отрезанными от внешней среды в практически ничем не защищенной алюминиевой оболочке, оказываются десятки, сотни людей.

Критические условия для жизни людей, находящихся в самолете наступают уже через 2-3мин вследствие прогорания облицовки фюзеляжа, резкого повышения температуры, появления внутри фюзеляжа токсичных продуктов горения и разложения.

Все это в значительной степени усугубляет обстановку и делает маловероятным спасение людей.

На современных самолетах пожары можно классифицировать по следующим видам:

- органов приземления (шасси);

- розлитого топлива под самолетом;

- внутри фюзеляжа;

- силовых установок (двигателей).

Пожары шасси в возникают при посадке самолета и связаны с горением 3 видов материалов: резины, гидрожидкости и магниевых сплавов. Наиболее часто встречающиеся пожары - горение гидрожидкости при разрушении гидросистемы шасси. Гидрожидкость, попадая в разогретый до высокой температуры тормозной барабан, воспламеняется, что приводит к загоранию резины покрышек. При этом из за высокой температуры может произойти загорание магниевых сплавов барабанов колес тележки шасси (через 6-8мин пожара). Характерный признак пожара магниевых сплавов - белое свечение пламени, наличие брызг горящего металла, появление белого плотного дыма.

Пожар шасси может привести к взрыву амортизаторов стойки, распространению пожара в гондолу шасси и распространению его на крыло или фюзеляж самолета в зависимости от конструктивной схемы.

При пожаре, другой ЧС возможно

быстрое распространение огня на большую площадь при повреждении топливных систем летательных аппаратов, а также по сгораемым материалам внутренней отделки салонов;

угроза жизни и здоровью людей, трудность их эвакуации в результате заклинивания дверей и люков;

быстрое нарастание концентрации токсичных продуктов горения в летательном аппарате;

интенсивное горение узлов и деталей из горючих материалов, в том числе из алюминиево-магниевых сплавов;

взрывы баллонов со сжатым газом;

быстрый прогрев и малая огнестойкость несущих конструкций и переборок летательных аппаратов;

возникновением паники среди пассажиров;

При тушении пожаров и ликвидации ЧС на летательных аппаратах

сосредоточить требуемое количество СиС у взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке летательного аппарата, подготовить средства индивидуальной защиты л/с (теплоотражательные костюмы, СИЗОД), средства эвакуации и спасения, медицинский персонал на автомобилях скорой помощи;

организовать вскрытие основных и аварийных люков, а в необходимых случаях - обшивки корпуса, в специально обозначенных местах для срочной эвакуации и спасания людей;

осуществлять взаимодействие с руководителем полетов и АСС аэропорта, согласовывать с ними действия по тушению пожара и ведению АСР;

ликвидировать горение топлива под фюзеляжем, в первую очередь, в районе эвакуационных дверей и люков, применяя пену, порошок или мощные водяные струи и одновременно охлаждать корпус летательного аппарата;

подавать огнетушащие вещества для предотвращения быстрого распространения огня по корпусу, в наиболее важные части летательного аппарата (двигатели, гондолы двигателей, кабину пилотов и фюзеляж), а также на участки, где возможны взрывы баллонов и топливных баков;

производить тушение внутри двигателя пеной, порошками или двуокисью углерода, подавая их через входное устройство, сопло двигателя и (или) гондолу. Ликвидацию горения разлитого и истекающего топлива производить несколькими стволами одновременно;

ликвидировать горение внутри пассажирских салонов распыленной водой или раствором пенообразователя через двери, аварийные люки или специально проделанные в обшивке отверстия;

ликвидировать горение шасси, компактными струями воды со смачивателями, из стволов с большим расходом со снятыми насадками при напоре, необходимом для смывания расплавленного магниевого сплава;

развернуть по возможности летательный аппарат, с помощью тягачей, в целях ограничения распространения огня по ветру;

При сильном ветре - ликвидировать горение топлива под летательным аппаратом мощными водяными струями, смывая его с бетона на грунт или в ливневую канализацию. При отсутствии ветра - покрывать поверхность разлившегося топлива пеной, порошками или двуокисью углерода.

На стоянках и в ангарах воздушных судов

организовать немедленный отвод в безопасную зону и защиту, охлаждая водяными струями соседние летательные аппараты;

задействовать имеющиеся стационарные установки пожаротушения, подавать мощные водяные струи для охлаждения несущих конструкций ангара;

использовать для подачи стволов стремянки, стапели, трапы и пожарные лестницы

Морские и речные суда.

По своему назначению суда бывают: грузопассажирские, грузовые, нефтеналивные (танкеры). В зависимости от длины причалов в порту суда могут располагаться в один или же в несколько рядов. Расстановка судов в несколько рядов усложняет обстановку при возникновении пожара. В этом случае пожар может легко распространяться с одного судна на другое, а быструю разводку судов друг от друга в таких условиях произвести трудно.

Любое судно можно разбить на три основные части: трюм, машинное отделение и надпалубные надстройки. Трюмы обычно делятся на отсеки металлическими переборками.

Основными причинами ЧС на водном транспорте являются:

- потеря остойчивости с опрокидыванием судна на борт или вверх килем;

- потеря плавучести;

- посадка на мель;

- столкновение с другим судном или препятствием;

- пожары и взрывы;

- вытекание из судна горюче-смазочных веществ или АХОВ.

Пожары и взрывы становятся основными причинами катастроф судов как при их эксплуатации, так и при строительстве или ремонте.

Практика тушения пожаров показывает, что главным препятствием является дым и высокая температура. Тушение пожаров на судах проводится в условиях недостаточного естественного освещения, плотного задымления, высокой температуры, теплопроводности конструкций судна при большой скорости распространения горения по коридорам, шахтам трапов и вентиляционным каналам и т. п.

Статистика пожаров показывает, что наибольшее число пожаров происходит в жилых и служебных помещениях судов и составляет 40%, в помещениях силовых установок - 25%, в грузовых отсеках - 25%.

В жилых и служебных помещениях, в рефрижераторных и сухогрузных трюмах пожары распространяются по сгораемой обшивке бортов, термоизоляции и т.п.

При тушении пожаров и ликвидации ЧС на морских (речных) судах

потребовать от капитана судна, руководства порта план-схему устройства горящего судна;

выяснить наличие на судне опасных грузов, их наименование, количество и места складирования, способ упаковки, рекомендуемые вещества для тушения, индивидуальных средств защиты л/с от опасных факторов;

установить возможность использования имеющихся стационарных систем пожаротушения;

определить необходимость отвода горящего судна от других судов или береговых сооружений, учитывая, что непосредственное сообщение с судном будет затруднено;

производить охлаждение водяными струями запасных и расходных топливных цистерн, цистерн с маслом, пусковых баллонов с воздухом и металлические переборки;

установить постоянное наблюдение за остойчивостью судна (возможен крен или дифферент), при необходимости организовать откачку воды из отсеков;

обеспечить работу ствольщиков, при наличии угрозы поражения электрическим током, в резиновых ботах и перчатках, стволы и генераторы пены обеспечить соединением с корпусом судна;

производить прокладку рукавных линий по трапам и грузовым лифтам, подачу огнетушащих веществ осуществлять через световые, загрузочные, вентиляционные люки или специально проделанные отверстия;

иметь действующий водяной ствол у места вскрытия конструкций судна;

применять при недостаточной видимости средства освещения привлекаемых сил и средств;

производить в крайних случаях затопление судна, с посадкой его на мель.

Для ликвидации горения целесообразно применять

внутри помещений - водяные стволы с малым расходом с распылителями;

в небольших помещениях - тонко распыленную воду, в том числе и с ПАВ;

в надстройке и наружных помещениях водяные стволы с большим расходом;

если нельзя проникнуть к очагу пожара - объемное тушение воздушно-механической пеной средней и высокой кратности;

при пожаре в трюме, машинно-котельном отделении применять компактные и распыленные струи воды или пену различной кратности;

при ликвидации горения топлива под котлами - пар и тонко распыленную воду из стационарных систем судна;

в сухогрузных трюмах - компактные водяные струи со смачивателями, пену.

Объемное тушение пеной средней кратности применяется и в тех случаях, когда очаг горения недосягаем для струй, когда отсутствует возможность приближения человека к зоне горения или имеется угроза взрыва, обрушения, отравления, радиации, поражения электрическим током.

|

3.

|

Информационные таблицы и аварийные карточки на опасные грузы.

Знаки безопасности на грузах, перевозимых транспортными средствами, и выбор огнетушащих веществ для тушения пожаров таких грузов.

|

10 мин

|

Информационные таблицы и аварийные карточки на опасные грузы.

Кроме пассажиров, автотранспорт перевозит большое количество разнообразных грузов, среди которых многие являются опасными.

К опасным относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, производства погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей и животных.

Опасные грузы для любого вида транспорта в соответствии с ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" разделяются на следующие классы:

#G01 - взрывчатые материалы (ВМ);

(Взрывчатые смеси газов, паров и пыли не рассматриваются как взрывчатые вещества).

2 - газы сжатые, сжиженные охлаждением и растворенные под давлением;

3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме классифицированных как взрывчатые);

5 - окисляющие вещества и органические пероксиды;

6 - ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой;

7 - радиоактивные вещества;

8 - едкие и коррозионные вещества;

9 - вещества с относительно низкой опасностью при транспортировании.

Кроме того, к классификации относятся подклассы, а также группы совместимости классов и подклассов, которые учитываются при перевозках. Они обозначаются латинскими буквами:

А - Инициирующие ВВ.

В - Изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств.

С - Метательные ВВ.

D - Вторичные детонирующие ВВ; дымный порох; изделия, содержащие детонирующие ВВ без средств инициирования и метательных зарядов; изделия,содержащие инициирующие ВВ и имеющие два или более независимых предохранительных устройства.

E - Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ без средств инициирования, но с метательным зарядом.

F - Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ, средства инициирования и метательные заряды.

G - Пиротехнические вещества,изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывчатые вещества, так и осветительные,зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества.

H - Изделия, содержащие ВВ и белый фосфор.

J - Изделия, содержащие ВВ и легковоспламеняющиеся жидкости и гель.

К - Изделия, содержащие ядовитые вещества.

L - Взрывчатые вещества или изделия, содержащие ВВ и обладающие особой опасностью, требующие изоляции каждого вида.

N - Изделия, содержащие только детонирующие вещества, нечувствительные исключительной степени.

S - Вещества и изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой).

Кроме опасных веществ, согласно этому ГОСТу отдельную группу представляют особо опасные вещества, а именно:

взрывчатые, радиоактивные, окисляющие, едкие и (или) коррозионные вещества, ядовитые газы;

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18 °;

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от минус 18 °C до плюс 23 °C;

легковоспламеняющиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные,

легковоспламеняющиеся твердые вещества саморазлагающиеся при температуре не более 50 °C с опасностью разрыва упаковки;

самовозгорающиеся твердые вещества ядовитые, а также едкие и (или) коррозионные;

вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, легковоспламеняющиеся;

окисляющие вещества ядовитые, едкие и (или) коррозионные;

органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся и всех видов;

ядовитые вещества всех видов.

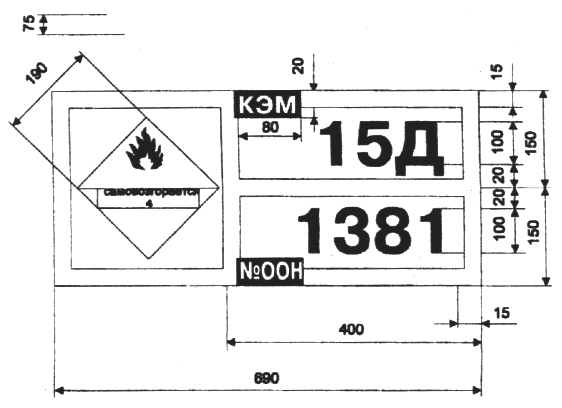

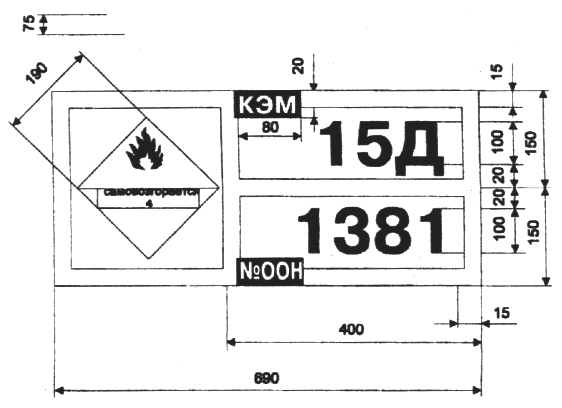

Знаки безопасности на грузах, перевозимых транспортными средствами, и выбор огнетушащих веществ для тушения пожаров таких грузов.

Знаки опасности, предназначенные для опасных веществ, должны иметь форму квадрата, поставленного на угол. Размер стороны квадрата должен составлять для автомобильных знаков опасности, наносимых на упаковку и (или) транспортный пакет, - не менее 100 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 50 мм, если не позволяют габаритные размеры упаковки, а вместо надписи "Взрывается" допускается сокращенная надпись "Взрыв").

Код экстренных мер (КЭМ) при пожаре или утечке вещества:

1

|

Применять сухие вещества. Воду не применять!

|

2

|

Применять водяные струи

|

3

|

Применять распыленную воду или тонкие струи

|

4

|

Применять пену

|

5

|

Предотвратить попадание веществ в сточные воды

|

Д

|

Дыхательный аппарат и защитные перчатки

|

П

|

Дыхательный аппарат и защитные перчатки только при пожаре

|

К

|

Полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат

|

Э

|

Необходима эвакуация людей

|

На каждый груз или группу грузов составляется аварийная карточка, в которой дается краткая характеристика груза и которая используется как источник информации при проведении АСР. В карточке отражается следующая информация:

1. Перечень опасных грузов

2. Номер груза

3. Наименование груза

4. Степень токсичности

5. Основные свойства и виды опасности:

а. Основные свойства: (физ-хим свойства)

б. Взрыво-пожароопасность:(воспламенение, при нагреве взрывается, при смешивании с воздухом образует взрывоопасную смесь, опасен на воздухе и в помещении

в. Опасность для человека:(степень опасности)

6. Средства индивидуальной защиты: (ср-ва защиты которые необходимо применять)

7. Меры первой помощи

8.Необходимые действия в аварийной ситуации:

а. Общего характера

б. При утечке

в. При пожаре

Упаковка перевозимого опасного груза маркируется определенным цветом и знаками безопасности. При перевозке на автотранспорте маршрут движения согласуется с ГИБДД и с представительством грузоотправителя.

Знаки опасности на железнодорожном транспорте

Знаки опасности, наносимые на транспортную тару, должны иметь форму квадрата, повернутого на угол, со стороной не менее 100 мм, который условно разделен на два равных треугольника.

При размерах тары, не позволяющих наносить знаки опасности указанных размеров, допускается уменьшить сторону квадрата до 50 мм.

В верхнем треугольнике знака наносят символ опасности, в нижнем углу треугольника - номер подкласса. При нанесении нескольких знаков опасности номер подкласса указывают на знаке опасности того класса (подкласса), к которому отнесен груз. Рамка, символ и надписи на знаке опасности должны быть выполнены черным цветом, защищены от выцветания, другие цвета фона должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям.

|

4.

|

Основные требования к условиям безопасного ведения подразделениями основных (главных) действий.

|

5

мин.

|

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами обеспечивается:

- выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

- установка пож.автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих СиС, пож.автомобили устанавливаются от недостроенных зданий и сооружений, а также от других объектов, которые могут обрушиться на пожаре, на расстоянии, равном не менее высоты этих объектов;

- остановка, при необходимости, всех видов транспорта (остановка ж/д транспорта согласуется в установленном порядке);

- установка единых сигналов об опасности и оповещение о них всего л/с подразделений ГПС, работающего на пожаре;

- вывод л/с подразделений ГПС в безопасное место при явной угрозе взрыва, отравления, радиоактивного облучения, обрушения, вскипания и выброса ЛВЖ и ГЖ из резервуаров и т.п.;

- организация постов безопасности с 2ух сторон вдоль ж/д полотна, для наблюдения за движением составов и своевременным оповещением л/с ГПС об их приближении, в случае прокладки рукавных линий под ж/д путями.

Запрещается устанавливать пож.автомобили поперек проезжей части дороги. Остановка на проезжей части улицы, дороги, при создании помех для движения трансп.средств допускается только по приказу оперативных должностных лиц или нач.караула. При этом на пож.автомобиле должна быть включена аварийная световая сигнализация.

Для безопасности в ночное время стоящий пож.автомобиль освещается бортовыми, габаритными или стояночными огнями.

К осуществлению всех мероприятий, связанных с ликвидацией горения или эвакуации ж/д вагонов с опасными (разрядными) или нерасшифрованными грузами, должны привлекаться в обязательном порядке лица их сопровождающие.

При ликвидации горения грузовых поездов в пути следования, РТП и должностные лица, прибывшие к месту пожара, обязаны выяснить у машиниста вид груза в горящем и соседних с ним вагонах, потребовать у машиниста аварийную карточку и принять меры по обеспечению безопасности л/с ГПС.

При ликвидации горения подвижного состава на электрифицированном участке РТП и должностные лица обязаны принять меры по предотвращению приближения л/с ГПС к проводам и другим частям контактной сети и воздушных линий на расстояние менее 2 м, а к оборванным проводам контактной сети и воздушных линий на расстояние менее 10 м до места их заземления.

При пожаре на перегоне РТП должен принять меры по остановке поездов, для чего немедленно выслать в 2ух направлениях на расстояние не менее 1 км сигнальщиков, оснастив их средствами для подачи сигналов и проведя необходимый инструктаж.

Подача воды и пены на тушение допускается только после снятия напряжения с контактной сети и воздушных линий, их заземления в установленном порядке и выдачи допуска на тушения пожара от уполномоч. на это лица.

При ликвидации горения ж/д цистерн и автоцистерн с ЛВЖ, ГЖ, СУГ необходимо применять мощные переносные, передвижные и стационарные лафетные стволы. Боевые позиции ствольщиков должны быть выбраны на максимально возможном удалении с учетом вероятности взрывов и располагаться под прикрытием рельефа прилегающей местности, зданий и сооружений, бронещитов, бронетехники, трансп.средств (вагонов, автомобилей и т.д.), не имеющих опасных грузов. Л/С ГПС должен работать в ТОК и ТК и под прикрытием распыленных струй воды.

При пожарах в тоннелях и на станциях метрополитена как мелкого, так и глубокого заложения, магистральную рукавную линию целесообразно прокладывать до платформы станций с установкой рукавных разветвлений, при этом во всех случаях предусматривают прокладку резервной магистральной линии.

|

III.

|

Заключительная часть занятия – 10 мин.

|

1.

|

Подведение итогов занятия.

|

10

мин.

|

Подведение итогов занятия.

Опрос по пройденной теме, уточнение непонятых вопросов.

|

3. Пособия и оборудование, используемые на занятии:

Методический план, плакаты «Пожарная тактика», учебник «Пожарная тактика».

4. Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: меры безопасности при ликвидации пожаров и ЧС на объектах транспорта.

Руководитель занятий:

Начальник караула А.Ф. Семенов |

|

|

Скачать 252.5 Kb.

Скачать 252.5 Kb.