Практикум. Альбом техник для психологического практикума. Учебник для вузов. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч под ред. Акимовой М. К

Скачать 0.75 Mb. Скачать 0.75 Mb.

|

|

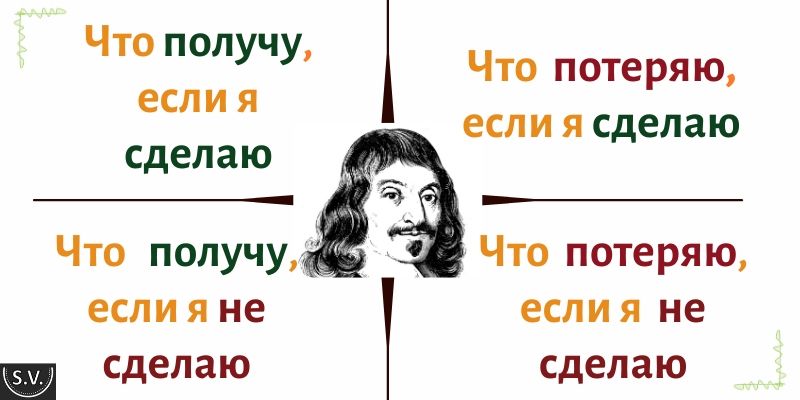

Альбом психологических техник по дисциплине Психологический практикум МОДУЛЬ 1 В первом модуле требуется провести психодиагностическое исследование психических процессов. Одной из задач, которые оцениваются в этом модуле, является подбор диагностических методов и методик под запрос клиента. В этой связи здесь техники для первого модуля приводиться не будут. Множество профессиональных психодиагностических инструментов представлено в учебниках по психодиагностике, таких, как: «Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие.» – под ред. Райгородского Д.Я. Л. Ф. Бурлачук. «Психодиагностика. Учебник для вузов.» «Психодиагностика. Теория и практика» в 2 ч. - под ред. Акимовой М.К. При выполнении данного задания настоятельно рекомендуется избегать тестов из научно-популярных источников (сайтов о популярной психологии, глянцевых журналов и т.д.). Они не прошли апробацию, их валидность и надёжность - под вопросом, и они не могут быть использованы для работы профессионала со своими клиентами. МОДУЛЬ 2 В этом модуле требуется провести психодиагностическое исследование психических процессов. Перед вами стоит задача по организации полноценного консультативного процесса с применением психотерапевтических техник. Психодиагностические техники из первого модуля здесь не подходят. Психотерапевтические техники оказывают воздействие на психические процессы клиента, создавая пространство для изменений в его мышлении, отношении к чему-либо и эмоциональной окраске этого отношения, решениях, ощущениях. Примеры психотерапевтических техник представлены ниже, но вы можете выбрать любые психотерапевтические техники, которые считаете наиболее подходящими под запрос вашего клиента при условии доступности всех необходимых инструментальных, информационных и других ресурсов для их качественного и безопасного выполнения. 1. Диагностика вторичных выгод Вторичная выгода – достаточно сложный феномен. В нём могут проявляться как признаки манипулятивного поведения, так и бессознательных стремлений удовлетворить подавленные, фрустрированные потребности (например, потребность в любви, самоуважении). Элементы вторичной выгоды от болезни различаются по степени осознавания. Совокупность представлений о себе в роли больного как составная часть «образа Я» осознаётся полностью, в то время как потребности, которые клиент стремится удовлетворить, находясь в болезни, могут как осознаваться, так и нет. Пример: Женщина 36 лет страдает от ожирения. Её лишний вес стал стремительно расти после разочарования в отношениях с мужем и мужчинах в целом. Она стала жалеть себя и «заедать» комплекс неполноценности. Например, болезнь: 1) «даёт разрешение» уйти от неприятной ситуации или от решения сложной проблемы; 2) предоставляет возможность получить заботу, любовь, внимание окружающих. Люди, которые из-за болезни получают дополнительную заботу, уважение, душевное тепло редко стремятся к выздоровлению. Болезнь является мощным средством получения любви, расположения, помощи, способом избежать требований, которые предъявляются к здоровому человеку. Особенно «любят болеть» дети, лишённые в обычных условиях полноценного родительского внимания; 3) «дарит» условия для того, чтобы переориентировать необходимую для разрешения проблемы психическую энергию или пересмотреть своё понимание ситуации; 4) предоставляет стимул для переоценки себя как личности или изменения привычных стереотипов; 5) «убирает» необходимость соответствовать тем высочайшим требованиям, которые предъявляют к личности окружающие и она к себе самой. Выгоды в роли беспомощного очевидны – избежать упреков. Выгоды принижения себя – возможность избежать опасности соперничества. По сути, болезнь может явиться оправданием бездействия, которое люди легко поймут и примут. Человек не в состоянии найти в себе силы добиться в жизни большего. И если станет физически немощным, то есть не способным преодолевать жизненные трудности, то тем самым смягчит это навязанное самому себе чувство вины. А справка от врача может служить предлогом для того, чтобы не принимать в жизни полноценного участия. Чтобы оправдать своё бездействие по отношению не только к себе, но и к другим, требуется веская причина, которой и является болезнь. В основе любой психологической проблемы лежит какое-то чувство, чаще всего дискомфортное. Оно либо само является проблемой, либо имеет второй уровень (вторичная выгода). Вторичная выгода – это то, что ограждает Клиента от первичного дискомфорта. 2.Техника «Разговор с симптомом» Данное упражнение позволяет, обходя психологические защиты, через формирование метафоры, образа психосоматического симптома, выстроить диалог со своим «Я-в болезни» и преодолеть внутренние конфликты. 1. Просим клиента сосредоточиться на симптоме, болезненном ощущении, страхе и т.д., в зависимости от проблемы. Задаём вопросы, позволяющие представить симптом в качестве какого-либо конкретного образа. Например: – Где он ощущается внутри вас? Где именно в теле симптом локализован? – Какого цвета? Какой формы? Какой фактуры? Какой температуры? Добиваемся того, чтобы симптом можно было представить в виде конкретного образа. 2. Просим клиента представить, что симптом вышел из тела и стал отдельным объектом. Предлагаем поместить его на стул перед собой и для закрепления просим описать его по всем модальностям, задавая вопросы из предыдущего шага, за исключением уточнений по телесной локализации. 3. Начинаем исследовать послание симптома, задавая уточняющие вопросы. – О чём вам хочет сказать симптом? или – О чём молчит симптом? – В чём он нуждается? Что ему не хватает? – От чего предостерегает? 4. Продолжая исследовать симптом, выясняем его позитивное намерение. – Чем он вам помогает? – Что хочет изменить в вашей жизни? Зачем он хочет изменить? 5. Переговоры с симптомом, цель которых выполнить позитивное намерение симптома более экологичным, безболезненным способом. Клиент договаривается с симптомом быть внимательным к его посланию и даёт обещание выполнить условие, по которому болезнь уйдёт. Необходимо в этом импровизированном диалоге проговорить, что клиент будет придерживаться своей части договора, став внимательным к голосу, посланию симптома. На этих условиях болезнь в, свою очередь, даёт обещание уйти. В случае нарушения договорённостей болезнь может вернуться. 6. Начать менять свою жизнь в соответствии с посланием симптома. ВАЖНО: пример работы со вторичными выгодами в видеозаписи демонстрационной сессии с клиентом. 3. Техника Я СЕЙЧАС Осознание собственного потенциала. Решение закоренелых трудных для осознания и решения ситуаций. Для применения техники необходима любая сюжетная или универсальная колода МАК. 1. Задайте себе первый вопрос: «Что мне необходимо проработать в себе на данном этапе?» или проще «Какие у меня есть на данном этапе проблемы?». Вслепую достаньте из колоды три карты и разместите их вертикально слева от себя. По очереди откройте каждую карту и познакомьтесь с каждой областью внутренней работы. 2. Второй вопрос к себе – «Что у меня уже есть и я этим активно пользуюсь?». Это зона достижений, Ваши сильные развитые стороны, Ваш любимый верный Конёк данного времени. Снова достаньте вслепую три карты и разместите их вертикально перед собой. Откройте карты по очереди и скажите, что за способности и наработки у Вас уже есть? 3. Третий вопрос – «Что мне нужно в себе увидеть, чтобы решить сложности и задачи данного этапа жизни?» Это зона роста и перспектив, те силы и качества, о которых Вы в себе не подозревали. А ведь именно они помогут Вам в решении сложностей рабочей зоны. Силы, которые у нас развиты, помогают нам в другом, а здесь нам нужно увидеть новые горизонты самого себя. Тогда внутренняя работа пойдет активно и с приятным энтузиазмом. 4. Посмотрите на расклад. Каждая линия (1, 2 и 3), это определенная логическая последовательность, ознаменованная проблематикой данного жизненного этапа. О чём каждая из 3х линий Вы понимаете по картам из рабочей зоны. Эти три логические линии – сферы жизни, в которых Вам важно вырасти и стать сильнее. Зона достижений, это то, что Вы уже проявляете и умеете, но в каждой конкретной проблеме эти конкретные способности не работают как надо. Нужно нечто новое. Ответьте на вопросы: 1. Какие сферы требуют проработки? Какие сейчас есть трудности и задачи? 2. В чём Ваши основные силы? Что помогает Вам «выезжать» из ситуаций нетронутым, но не решает их в самом корне? 3. Что новое Вам важно в себе увидеть и принять для решения назревших вопросов? 5. Что если объединить все три составляющих по каждой проблеме? Например: Соединить для решения проблемы и силу и зону роста? Что если действовать творчески и проявляя душевность? Что Вы чувствуете, когда подключаете к опытной силе силу молодую? Как меняется ощущение от карты проблемы, когда силы объединены? 6. Какие три простых действия стоит сделать до конца этой недели, чтобы решить важные непростые ситуации и выйти на новый личностный уровень? Пример расклада:  4. Трехступенчатая ракета Это упражнение тренирует наблюдательность, развивает способность лаконично описывать поведение партнера, способствует раскрытию собственных чувств, повышению доверия и открытости партнера. Один участник становится Клиентом, другой – Консультантом, третий – Супервизором. Клиент погружается в свои эмоции, он переживает их молча или откликаясь на слова Консультанта. Если Клиент молчит, Консультант может задавать вопросы: «Что с вами происходит?» и т. д. – или отражать его молчание, так как это тоже то, что происходит с Клиентом. Консультант использует схему трехступенчатой ракеты: 1-я ступень – восприятие Клиента; 2-я – предположение о его состоянии; 3-я – эмоциональная реакция на предполагаемое состояние Клиента. Например: • Я вижу, вы нахмурились (1). • Я вижу, вы нахмурились, и, мне кажется, вы чем-то недовольны (1, 2). • Я вижу, вы нахмурились, и мне очень интересно, с чем это связано (1, 3). • Я вижу, вы нахмурились, мне кажется, вы чем-то недовольны, и мне хочется узнать, чем я могу помочь вам (1, 2, 3). Супервизор отмечает невербальные проявления Консультанта, ступени, которые он использовал в работе, и дает ему обратную связь в конце упражнения. Супервизор может также поделиться собственными наблюдениями за Клиентом и предложить свои формулировки, используя указанную схему. Поменяйтесь ролями и затем обсудите следующие вопросы: • Что отражалось и как? • Что достигалось отражением? • Какие важные высказывания Клиента не были отражены? • Какие применялись методы, кроме отражения, и насколько успешно? • Какая вербализация была бы лучше? 5.Техника аудит Поможет провести аудит состояния важных контекстов вашей жизни; развить и наполнить «проседающие» контексты; связать контексты, сделать взаимодополняющими, взаимоусиливающими. Инструкция: Возьмите лист бумаги и ручку. Поставьте точку в центре листа. Проведите от точки 7 лучей в разные стороны. Пронумеруйте их в любом удобном порядке. Первый контекст жизни называем так: «Я, моё эмоциональное состояние, моё развитие, моё здоровье, моя внешность, моя любовь к себе». Второй контекст жизни: «Другие, мои отношения с другими, дружба, новые знакомства, люди в моей жизни». Практически все в этой жизни приходит к нам через других людей. Закрываетесь от людей — закрываетесь от возможностей. Не хотите учиться понимать людей — не жалуйтесь, что не понимают вас. Третий контекст жизни: «Любовь, отношения с мужчинами, семья, брак, секс». Здесь речь не о дружеской или семейной, а именно о романтической любви. Четвертый контекст жизни: «Деньги, финансовые потоки, материальные приобретения и блага». Ваша удовлетворенность материальной стороной жизни, степень вашего комфорта. Пятый контекст жизни: «Творчество, мои идеи и проекты». Творчество – это не только рисование, но и любое выражение себя в создании чего-то нового, например, блюда, прически, одежды, фразы, фотографии, проекта и т.д. Шестой контекст жизни: «Дети, мои отношения с детьми». Даже если у вас нет детей и вы их не планируете, у женщины всё равно по определению есть эта сфера. Она может проявляться как-то по-другому: в виде людей, о которых вы заботитесь, чему-то учите, и т.д. Седьмой контекст жизни: «Вдохновение и всё, что его приносит. Путешествия, хобби, удовольствия, музыка, новые впечатления». Распишите то, что придает вам сил и желания вершить и творить. Это те контексты, которые обязаны присутствовать в жизни женщины в любом случае. Эти сферы могут и даже должны быть связаны между собой. Например: дети могут приносить вдохновение; хобби может приносить деньги; любовь может рождать творчество, и т.д. Теперь подумайте: как вы проявляете себя в этих сферах? Насколько вы ими довольны, уверены, успешны в каждой из них? «Проседает» ли какая-то сфера, и если да, то почему? Насколько «обжитой» является та или иная сфера. А теперь напишите ответы на 4 вопроса: Ради чего важного мне нужна каждая сфера в жизни? Чем она наполнена сегодня? На какие изменения в этой сфере я согласна ровно через 3 месяца (пишите точную дату)? Что я сделаю, чтобы запустить процесс? Обсудите, сделайте выводы. 6.Стратегия Уолта Диснея Роли в технике: Мечтатель Творчески мечтает на "полную катушку". Он создаёт максимально совершенную и восхитительную мечту. При этом он может быть довольно сильно оторваны от "текущей" реальности. Мечтатель не отвлекается на мысли о том, как этого можно достичь или какие могут быть проблемы – это задачи Реалиста и Критика соответственно. Мечтатель по типу визуал. Реалист Человек дела. Фокусируется на достижении поставленной цели. Думает о том, что нужно сделать. Не отвлекается на возможные препятствия – это задача Критика. Реалист по типу кинестетик. Критик Критик фокусируется на возможных препятствиях. Но при этом он остаётся максимально "конструктивным" по отношению как к самой мечте, так и к способам её достижения. Его задача найти и сообщить о возможных трудностях и ошибках. Критик преимущественно говорит в форме "что добавить". Критик по типу дигитал. Наблюдатель Нейтральное лицо. Эта позиция служит в первую очередь для "разбивки" состояний. Цель Определите цель или желание, которую вы хотели бы реализовать. 1. Определите четыре места в пространстве для каждой роли Чаще всего используются четыре стула, каждый из которых является пространственным якорем. Но, также, можно просто передвигаться в пространстве. В принципе, можно вообще обойтись без передвижений, но при этом крайне важно разделить и заякорить каждое состояние. 2. Войдите в позицию Мечтателя Создайте максимально восхитительную и привлекательную мечту. Разрешите себе быть максимально творческим. 3. Войдите в позицию Наблюдателя Кратко сообщите о том, что придумал Мечтатель. 4. Войдите в позицию Реалиста Подумайте и расскажите о том, что нужно сделать для достижения цели, описанной Мечтателем. 5. Войдите в позицию Наблюдателя Кратко сообщите о том, что рассказал Реалист. 6. Войдите в позицию Критика Подумайте и расскажите о возможных препятствиях и трудностях. Старайтесь говорить преимущественно о том, что нужно добавить. 7. Войдите в позицию Наблюдателя Кратко сообщите о том, что рассказал Критик. 8. Повторение цикла Войдите опять в позицию Мечтателя, но трансформируйте свою мечту с учётом полученной информации. Продолжайте перемещаться по шагам 2-7 до тех пор, пока проектом реализации мечты не будут удовлетворены все "участники" его разработки. 7.Анализ проблемной ситуации клиента с применением схемы Квадрат Декарта Выберете любую проблемную ситуацию, в которой Вы не можете никак «сдвинуться с мертвой точки», либо которая затянулась и проанализируйте ее с помощью схемы Квадрат Декарта. Вопросы, которые Вам помогут: 1.Что будет, если приму решение и ситуация изменится? Это самый легкий вопрос. Пишите возможности, преимущества, а также страхи и сомнения. 2.Что случится, если я не приму решение (не сделаю выбор) и жизнь будет такая же, как и была? 3. Чего не произойдет, если я сделаю выбор? Подумайте над преувеличенными страхами, насколько реальны опасения. Или про другие забытые аспекты. Перефразируем: что может случиться при отрицательном выборе. 4.Чего не свершится, если не приму решение? Этот запутанный вопрос самый сложный. Давайте упростим его, заменив одну отрицательную частицу. Чего не свершится, если выбор будет отрицательным.  Пример применения квадрата Декарта по запросу личных отношений: Вопрос 1. Что будет, если мы расстанемся? Спокойствие; Возможность встречаться без ревности с друзьями; Появится свобода, не надо отчитываться по каждому шагу; Страх одиночества; Вопрос 2. Что будет, если мы не расстанемся? Скандалы продолжатся; Потеря времени и нервов; Может, все же, создадим семью? Заведем кошку; Вопрос 3. Что не будет, если мы расстанемся? Веселых плясок среди ночи; Экстремального отпуска; Эмоциональных качелей: «то ненавижу», «то люблю»; Синяков под глазами из-за бессонных ночей. Вопрос 4. Что не будет, если мы не расстанемся? Возможности завести нормальную семью; Взаимного уважения; Друзей; Надежды на «человеческие» отношения. МОДУЛЬ 3 Тренинг предполагает совместную работу участников. Важно, чтобы упражнения в этом модуле соответствовали формату, то есть, подразумевали групповую работу и шеринг. Упражнения для тренинга подбираются сообразно целям тренинга (какой опыт должны получить участники) и задачам на каждом этапе (знакомство, разогрев и т.д.). 1. «Сила языка» Цели: развитие навыков рефлексии, возвращение ответственной позиции. Суть: Фразы, начинающиеся с «Я должен...», «Я не могу...», «Мне необходимо…» и т.п. не содержат информации о том, кто несёт ответственность за выбор поступать или чувствовать так или иначе. Меняя их на фразы с присвоением ответственности, можно почувствовать бОльшую ответственность за собственные мысли, чувства и действия, присвоить себе этот выбор, увидеть свободу принимать его или отказаться от него в дальнейшем. Тренер может пригласить участников разделиться на пары или мини-группы по 3-4 человека или пригласить каждого действовать внутри всей группы участников тренинга – на своё усмотрение. Инструкция: «Вспомните о том, что Вы делаете ввиду необходимости. Закончите 3 предложения (запишите): - Я должен… - Я не могу… - Я боюсь, что… Затем, глядя в глаза партнёрам, произнесите фразы, которые у вас получились. Далее нужно заменить начало фраз следующим образом, оставляя неизменным то, что вы дописали изначально:  Я должен Я предпочитаю Я должен Я предпочитаю Я не могу Я не хочу Я не могу Я не хочу Я боюсь, что Я хотел бы Я боюсь, что Я хотел быПроизнесите эти фразы в таком новом виде, замечая при этом свои ощущения». Вопросы для обсуждения в группе: - Что чувствовали участники, когда произносили фразы в первозданном виде? - Что чувствовали участники, когда произносили фразы в изменённом виде? - Чем отличались ощущения участников, когда они слушали, как другие произносят фразы в первозданном виде, от ощущений, когда они слушали фразы в изменённом виде? 2. «Письмо для меня». Цели: подведение индивидуальных итогов и рефлексия работы на тренинге. Суть: участники оставляют сообщение в том или ином виде себе в прошлом об этом тренинге. Тренер в зависимости от задач тренинга и тайминга приглашает участников написать письмо, записать аудиосообщение или видеообращение – себе в прошлом. Тренер, если считает нужным, может заранее подготовить вопросы о тренинге, на которые предстоит ответить участникам в этих письмах себе. Или может предоставить участникам свободу в том, какую именно информацию осветить. Инструкция: Представьте, что вы можете обратиться к себе в прошлом. В тот момент, когда вы принимали решение об участии в этом тренинге. Сейчас у вас есть возможность помочь себе в прошлом принять правильное решение о том, стоит ли идти на тренинг, рассказать о полученном опыте и о том, как вы сможете этот опыт применять потом в своей жизни. Напишите себе письмо». Вопросы для обсуждения в группе: - Что в сообщениях участников себе больше всего их тронуло? - Что изменится в повседневном поведении участников после этого тренинга? - Если кто-то из участников порекомендовал себе в прошлом не ходить на тренинг, то какое его ожидание тренинг не оправдал? 3. «Исполнение желаний» Цели: раскачивание групповой динамики, групповая сплочённость Суть: участники по очереди метафорически исполняют желания друг друга. Один участник рассказывает о своём желании. Группа обсуждает способ удовлетворения этого желания здесь и теперь (по решению тренера участник, поделившийся желанием, может присутствовать при этом процессе или на время покинуть помещение) – и с помочью воображения, пантомимы, действий – реализует его. По очереди «реализуются» желания всех участников. Инструкция: «Каждый из вас сейчас подумает о каком-то одном своём желании. Пусть это будет что-то важное и интересное. Но это желание, которое вы готовы озвучить на группе. Каждый из вас озвучит своё желание, а остальные участники попробуют исполнить его». Вопросы для обсуждения в группе: - Как было озвучивать желания? - Исполнение чьего желания оказалось самым непростым с точки зрения реализации здесь и теперь? - Какие чувства вы испытали, когда ваше желание было реализовано участниками? 4. «Комплимент» Цели: позитивное настроение участников, развитие навыков коммуникации и эмпатии. Суть: участники образуют круг. В очном формате, если тренер посчитает это уместным, берутся за руки. Каждый участник по очереди говорит другому участнику комплимент. По решению тренера участники могут передавать или перекидывать друг другу какой-либо предмет, передавая комплимент и одновременно право следующей реплики. Рекомендуется перед упражнением провести короткий полилог-обсуждение о том, что такое комплименты, и что делает комплимент приятным, а что может его испортить. Инструкция: Посмотрите друг на друга. У нас уже сложилось некоторое представление о каждом из участников. Мы уже можем догадаться о том, что нам нравится в другом участнике. Сейчас есть возможность сказать им об этом. Ваша задача – говорить друг другу комплименты. Вы называете имя участника, которому сейчас будете говорить комплимент. Затем озвучиваете его. Далее участник, которые получил комплимент, может озвучить свой комптимент кому-то ещё». Вопросы для обсуждения в группе: - Что вы чувствовали, когда получали комплименты? - Что вы чувствовали, когда нужно было выбрать для комплимента кого-то из группы? - Что вы чувствовали, когда произносили комплименты? - Какая тема комплиментов (внешний вид, профессиональные качества, черты характера….) была для вас наиболее/наименее приятной? Как думаете, почему? 5. «Смысл моего имени» Цели: знакомство, развитие навыков самопрезентации, повышение самооценки. Суть: каждый участник представляется и рассказывает историю своего имени. Если тренер считает это уместным, он может предложить клиентам ограничиться своими настоящими именами или иметь свободу выбирать любые, которыми они хотят, чтобы их называли во время тренинга. В зависимости от задач тренинга и тайминга тренер может задействовать творчество, предложив участникам нарисовать визитки или красиво написать это имя на листе бумаги. Также в зависимости от задач и формата тренинга ведущий приглашает участников подходить друг к другу и представляться или каждого выйти и представиться перед группой. Инструкция: «Вы принимаете решение, как вы хотите, чтобы вас называли участники тренинга. Запишите это имя. Затем вам нужно представиться участникам, назвав своё имя, и рассказать историю его происхождения». Вопросы для обсуждения в группе: - Что вы чувствовали, когда представлялись группе и рассказывали историю своего имени? - Как вы считаете, удалось ли вам донести через историю своего имени именно то, что вы хотели донести до группы? - Что вам отозвалось, особенно понравилось в рассказах других участников? 6. «Синхронизация» Цели: разогрев, развитие внутригруппового взаимодействия и навыков эмпатии, диагностика стратегий при решении задач в условиях неопределённости. Суть: Участники одновременно показывают какое-то количество несогнутых пальцев. Обсуждать количество – нельзя. Задача – чтобы все участники одновременно показали одинаковое количество пальцев. По решению тренера это могут быть пальцы 2 рук (это усложняет упражнение), пальцы одной руки (средний вариант), фигуры «камень-ножницы-бумага – самый простой вариант. Инструкция: На счёт 3 вам нужно показать пальцы правой руки. Вы можете регулировать количество пальцев, загибая некоторые из них. Обсуждать количество пальцев, которые вы покажете – нельзя. У нас будет столько попыток, сколько потребуется, пока все участники одновременно не покажут одинаковое количество пальцев. Вопросы для обсуждения в группе: - Какие стратегии вы использовали в этом упражнении? (показывал всегда одно и то же количество, старался угадать, просчитать или почувствовать, как сейчас будут действовать другие участники, показывал с запозданием, когда видел, что кто-то уже показал пальцы и т.п.) - Как думаете, почему нам понадобилось именно такое количество попыток? Почему не больше? Почему не меньше? - Какие впечатления об упражнении у вас остались? 7. «Автопортрет» Цели: повышение самооценки, развитие навыков самовосприятия, раскачиваение групповой динамики Суть: участники пишут свой психологический автопортрет на отельных листах бумаги, затем листы перемешиваются и раздаются так, что участники не знают, кому чей автопортрет достался. По очереди участники зачитывают автопортреты и вместе пытаются угадать, кому они принадлежат. Если тренинг проводится в формате онлайн, ведущий собирает автопортреты участников в форме личных сообщений и раздаёт по группе в произвольном порядке. Инструкция: Напишите свой психологический автопортрет (здесь важно предложить участникам ограничение по времени, количеству психологических признаков или количеству предложений, чтобы подготовительная часть не была затянута). Он может описывать особенности характера, взглядов на мир, увлечения, ценности, убеждения и так далее. Затем передайте написанное мне. Далее я раздаю вам автопортреты. Каждый из вас по очереди зачитывает автопортрет, который он получил, а остальные участники пытаются угадать его автора. Когда автор опознан, участники, с его разрешения, могут внести предложения по изменениям или добавлениям каких-то ещё характеристик к предложенному автопортрету. Вопросы для обсуждения в группе: - Чей автопортрет был интереснее всего? Почему? - Кого было сложнее всего угадать? Почему? - Изменилось ли что-то в том, как вы оцениваете себя? Что бы вы теперь написали по-другому? |