Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

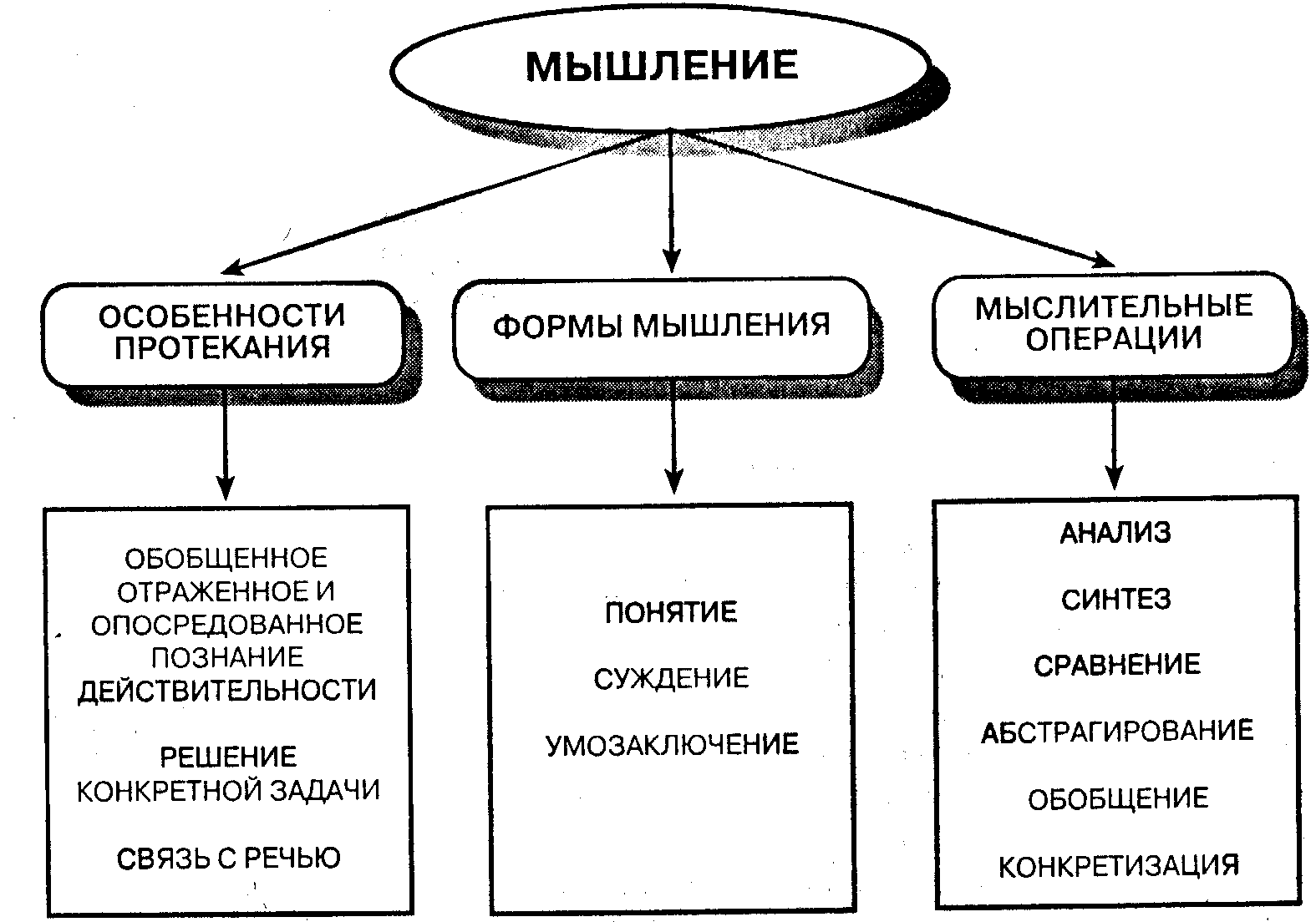

Глава 12. Мышление • 299 она соприкоснется с огнем. Следовательно, для того чтобы предвидеть, надо обобщать единичные предметы и факты и исходя из этих обобщений делать вывод относительно других единичных предметов и фактов такого же рода. Этот многоступенчатый переход — от единичного к общему и от общего опять к единичному — осуществляется благодаря особому психическому процессу — мышлению. Мышление является высшим познавательным психическим процессом. Суть данного процесса заключается в порождении нового знания на основе творческого отражения и преобразования человеком действительности. Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических характеристик и признаков (рис. 12.1). Первым таким признаком является обобщенное отражение действительности, поскольку мышление есть отражение общего в предметах и явлениях реального мира и применение обобщений к единичным предметам и явлениям. В этом мы имели возможность убедиться на примере с бумагой. Вторым, не менее важным, признаком мышления является опосредованное познание объективной реальности. Суть опосредованного познания заключается в том, что мы в состоянии выносить суждения о свойствах или характеристиках предметов и явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа косвенной информации. Например, для того чтобы узнать, какая сегодня погода, можно выйти на улицу. Однако чаще всего мы поступаем по-другому. Если мы хотим узнать, холодно на улице или тепло, мы пользуемся наружным термометром или слушаем сводку погоды и на основе информации о температурных характеристиках внешней среды делаем вывод о том, тепло на улице или холодно.  Рис.12.1. Общая характеристика мышления как психического процесса 300 • Часть II. Психические процессы Следует отметить, что опосредованное мышление не искажает окружающую нас действительность, а, наоборот, позволяет познать ее глубже, вернее и полнее. Так, обобщение позволяет выявить не только существенные свойства окружающих нас вещей, но и основные закономерные связи предметов и явлений. Кроме этого, опосредованный характер мышления дает нам возможность не только углубить имеющуюся у нас информацию, но и расширить ее, поскольку область мышления шире, чем область того, что мы воспринимаем. Например, опираясь на чувственное восприятие, но выходя за его пределы, в процессе мышления мы в состоянии познать прошлое Земли, развитие растительного и животного мира. Благодаря мышлению мы в состоянии с определенной степенью достоверности предсказать даже будущее Земли. Таким образом, в процессе мышления мы познаем то, что вообще недоступно восприятию и представлению. Следующей важнейшей характерной особенностью мышления является то, что мышление всегда связано с решением той или иной задачи, возникшей в процессе познания или в практической деятельности. Процесс мышления начинает наиболее ярко проявляться лишь тогда, когда возникает проблемная ситуация, которую необходимо решить. Мышление всегда начинается с вопроса, ответ на который является целью мышления. Причем ответ на этот вопрос находится не сразу, а с помощью определенных умственных операций, в процессе которых происходит видоизменение и преобразование имеющейся информации. Рассматривая проблему мышления, А. А. Смирнов предупреждает о необходимости различать мышление и ассоциативное течение интеллектуальных процессов. Дело в том, что в мыслительной деятельности мы широко пользуемся ассоциациями, поскольку они оказывают весьма существенную помощь в решении мыслительных задач. Например, нередко мы специально вспоминаем из прошлого опыта случаи, похожие на тот, с которым мы столкнулись сейчас. При этом возникающие ассоциации используются для решения нашей мыслительной задачи. Они не уводят нас от нее, а приближают к ответу. Такие ассоциации вплетаются в общую цепь, и каждая из ассоциаций служит ступенью для следующей ассоциации или следующему за ней умозаключению. Следовательно, ассоциации, которые мы задействуем в процессе мышления, контролируются нашей волей, а их воспроизведение осуществляется с определенной целью. При ассоциативном течении интеллектуальных процессов дело обстоит иначе. Главное отличие состоит в том, что в этом случае мы не ставим перед собой никакой цели, поскольку мы не решаем никакой задачи. В этом случае один процесс сменяется другим только потому, что связан с ним ассоциативно. В зависимости от того, какие ассоциации осуществляются, мысли и представления могут идти в самых различных направлениях, в том числе уводящих от исходного пункта. Ярким примером, подтверждающим это, является исследование, проведенное П. П. Блонским. Суть эксперимента Блонского заключалась в том, что человеку предложили описать все происходящее в его сознании, когда он услышит слово, сказанное экспериментатором. При этом испытуемый лежал на диване в расслабленном состоянии. Было сказано слово «палочка». Ответ испытуемого был таков: «Палочка дирижера. Знакомый учитель пения. Композитор. Композитор Глинка. Видел его портрет в шапочке. Римлянин вроде Нерона. Римский дворец, идет римлянин в Глава 12. Мышление • 301 белой одежде. Сад, масса роз, аллея, там масса воинов. Громадное дерево, на нем узор елочных палочек. Вылетают белые птицы оттуда. Это стреляют. Это пули. Я вижу, как они летят, как они, вернее след их, — белые, блестят. Они превращаются в звериные лапы с белыми когтями. Последние ползут, расплываются. Это дорога. Дорога превращается в водопад на Кавказе...» Ассоциативное течение интеллектуальных процессов очень часто наблюдается в тех случаях, когда человек утомлен и хочет отдохнуть. Вы, наверное, замечали, что иногда, перед тем как заснуть, у вас в голове пролетают разнообразные мысли, сменяя одну за другой. Эти мысли и есть определенные ассоциации. Однако бывают случаи, когда ассоциативное течение интеллектуальных процессов может наблюдаться и в нормальном состоянии человека. Например, начав говорить об одном, мы под воздействием возникших ассоциаций начинаем говорить о другом и постепенно вообще уходим от темы разговора. Исключительно важная особенность мышления — это неразрывная связь с речью. Тесная связь мышления и речи находит свое выражение прежде всего в том, Что мысли всегда облекаются в речевую форму, даже в тех случаях, когда речь не имеет звуковой формы, например в случае с глухонемыми людьми. Мы всегда думаем словами, т. е. мы не можем мыслить, не произнося слова. Так, специальные приборы регистрации мышечных сокращений отмечают во время протекания у человека мыслительного процесса наличие незаметных для самого человека движений голосового аппарата. Следует отметить, что речь является орудием мышления. Так, взрослые и дети .гораздо лучше решают задачи, если формулируют их вслух. И наоборот, когда в эксперименте у школьников фиксировался язык (зажимался зубами), качество и количество решенных задач ухудшалось. Конечно, в данном случае мысли все равно облекаются в словесную форму, а затруднение в решении задач связано с тем, что при фиксации языка возникают затруднения в движениях речевого аппарата. Можно говорить о том, что процесс мышления осуществляется тогда, ко--гда мысль выражается словами. Выражение мысли словами представляет собой достаточно сложный процесс, включающий несколько этапов. Например, человек хочет изложить свою мысль в развернутой речевой (рорме. Для этого он должен иметь соответствующий мотив высказывания, например, необходимость решить какую-либо проблему. Но формирование мотива — движущей силы процесса — является лишь первым, основным этапом. На втором этапе возникает мысль и общая схема того содержания, которое в дальнейшем должно быть воплощено в высказывании. Этот этап подготовки высказывания мысли, как считал Л. С. Выготский, имеет особое значение. На нем происходит перешифровка (перекодирование) замысла в развернутую речь и создание порождающей (генеративной) схемы развернутого речевого высказывания. Под генеративной схемой речевого высказывания подразумевается механизм, называемый в психологии внутренней речью. Именно внутренняя речь обеспечивает переходный этап между замыслом (или «мыслью») и развернутой внешней речью через механизм перекодирования общего смысла в речевое высказывание. Внутренняя речь порождает (генерирует) развернутое речевое высказывание, включающее исходный замысел в систему грамматических кодов языка. С этой точки зрения внутренняя речь выступает как подготовительная стадия, 302 • Часть II. Психические процессы

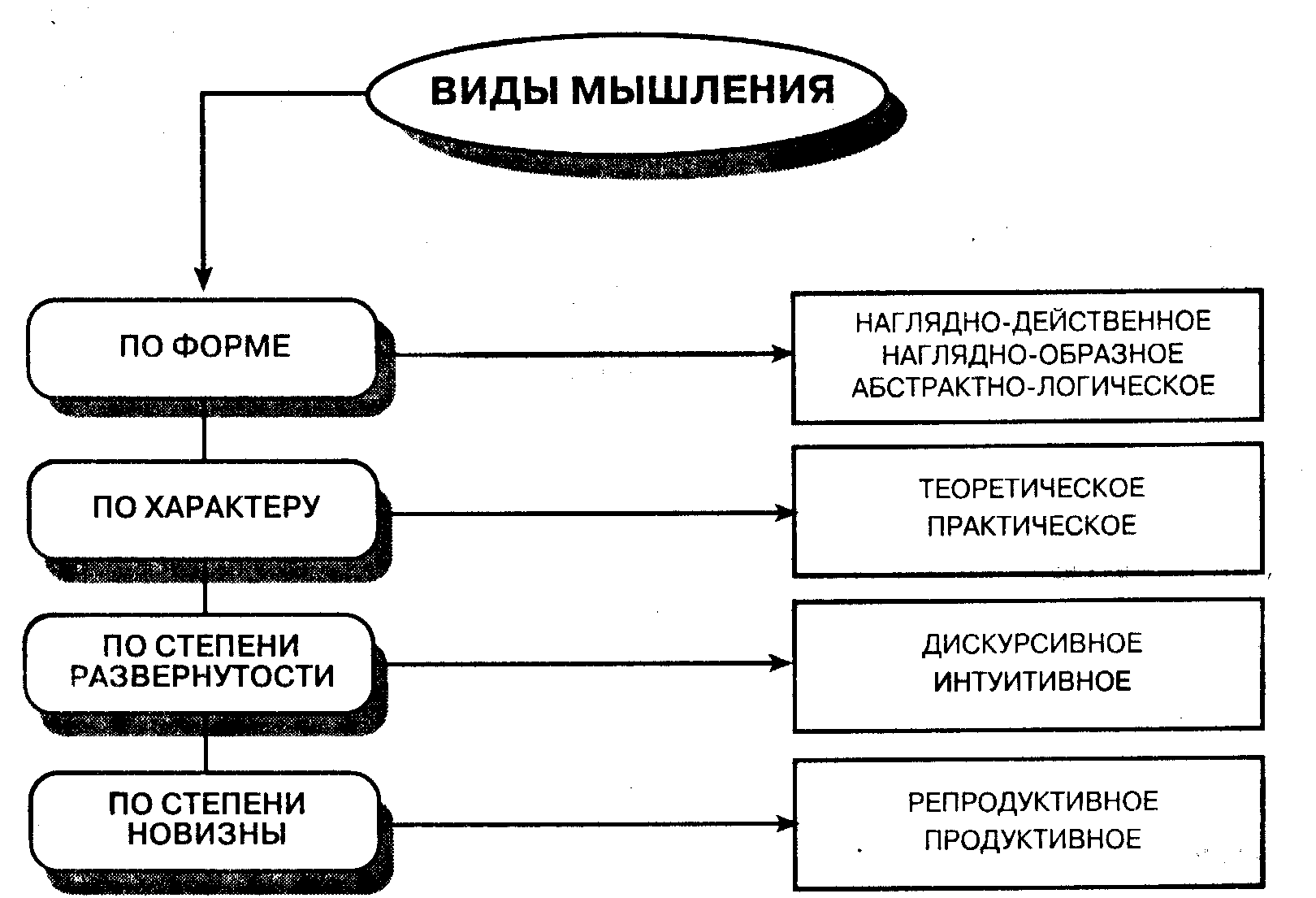

предшествующая высказыванию мысли; она направлена не на слушающего, а на самого себя, на перевод в речевой план той схемы, которая была до этого лишь общим содержанием замысла. Генерирующая роль внутренней речи, приводящей к оживлению ранее усвоенных грамматических структур развернутой речи, обеспечивает последний этап появления развернутого внешнеречевого выражения мысли. Таким образом, мысль приобретает окончательный вид только после того, как замысел будет закодирован в речевые символы. Тот факт, что мысль кодируется в речи, чтобы приобрести общедоступную форму, Л. С. Выготский выразил в формуле «мысль совершается в слове». Поэтому речь действительно является не только средством общения, но и орудием мышления. Следует иметь в виду, что, несмотря на тесное взаимодействие мышления и речи, эти два феномена — не одно и то же. Мыслить — это не значит говорить вслух или про себя. Свидетельством этому может служить возможность высказывания одной и той же мысли разными словами, а также то, что мы не всегда находим нужные слова, чтобы выразить свою мысль. Несмотря на то что возникшая у нас мысль нам самим понятна, часто для ее выражения мы не можем найти подходящую словесную форму. Как и всякий психический процесс, мышление является функцией мозга. Физиологической основой мышления являются мозговые процессы более высокого уровня, чем те, которые служат основой для более элементарных психических процессов, например ощущения. Однако в настоящее время нет единого мнения о значимости и порядке взаимодействия всех физиологических структур, обеспечивающих процесс мышления. Бесспорным является то, что лобные доли мозга играют значимую роль в мыслительной деятельности как одном из вариантов Глава 12. Мышление • 303 целенаправленной деятельности. Кроме этого, не вызывает сомнения значение тех зон коры головного мозга, которые обеспечивают гностические (познавательные) функции мышления. Не вызывает сомнения и то, что речевые центры коры головного мозга также участвуют в обеспечении мыслительного процесса. Сложность исследования физиологических основ мышления объясняется тем, что на практике мышления как отдельного психического процесса не существует. Мышление присутствует во всех других познавательных психических процессах, в том числе в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. Все высшие формы этих процессов в определенной степени, в зависимости от уровня своего развития, связаны с мышлением. Мышление — это особого рода деятельность, имеющая свою структуру и виды (рис. 12.2). Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое и практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное мышление, а в практическом наглядно-образное и наглядно-действенное. Понятийное мышление — это такое мышление, в котором используются определенные понятия. При этом, решая те или иные умственные задачи, мы не обращаемся к поиску с помощью специальных методов какой-либо новой информации, а пользуемся готовыми знаниями, полученными другими людьми и выраженными в форме понятий, суждений умозаключений. Образное мышление — это вид мыслительного процесса, в котором используются образы. Эти образы извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. В ходе решения мыслительных задач соответствующие образы  Рис. 12.2. Основные виды мышления 304 • Часть II. Психические процессы мысленно преобразуются так, что в результате манипулирования ими мы можем найти решение интересующей нас задачи. Чаще всего такой вид мышления преобладает у людей, деятельность которых связана с каким-либо видом творчества. Следует отметить, что понятийное и образное мышление, являясь разновидностями теоретического мышления, на практике находятся в постоянном взаимодействии. Они дополняют друг друга, раскрывая перед нами различные стороны бытия. Понятийное мышление дает наиболее точное и обобщенное отражение действительности, но это отражение абстрактно. В свою очередь, образное мышление позволяет получить конкретное субъективное отражение окружающей нас действительности. Таким образом, понятийное и образное мышление дополняют друг друга и обеспечивают глубокое и разностороннее отражение действительности. Наглядно-образное мышление — это вид мыслительного процесса, который осуществляется непосредственно при восприятии окружающей действительности и без этого осуществляться не может. Мысля наглядно-образно, мы привязаны к действительности, а необходимые образы представлены в кратковременной и оперативной памяти. Данная форма мышления является доминирующей у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Наглядно-действенное мышление — это особый вид мышления, суть которого заключается в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых производственным трудом, результатом которого является создание какого-либо материального продукта. Следует отметить, что все эти виды мышления могут рассматриваться и как уровни его развития. Теоретическое мышление считается более совершенным, чем практическое, а понятийное представляет собой более высокий уровень развития, чем образное. 12.2. Основные формы мышления Понятие — это отражение общих и существенных свойств предметов или явлений. В основе понятий лежат наши знания об этих предметах или явлениях. Принято различать общие и единичные понятия. Общими понятиями называют те, которые охватывают целый класс однородных предметов или явлений, носящих одно и то же название. Например, понятия «стул», «здание», «болезнь», «человек» и др. В общих понятиях отражаются признаки, свойственные всем предметам, которые объединены соответствующим понятием. Единичными называются понятия, обозначающие какой-либо один предмет. Например, «Енисей», «Венера», «Саратов» и др. Единичные понятия представляют собой совокупность знаний о каком-либо одном предмете, однако при этом отражают свойства, которые могут быть охвачены другим, более общим понятием. Например, в понятие «Енисей» входит то, что это река, которая течет по территории России. Глава 12. Мышление • 305 Следует отметить, что любые общие понятия возникают лишь на основе единичных предметов и явлений. Поэтому формирование понятия происходит не только посредством уяснения каких-либо общих свойств и особенностей группы предметов, но в первую очередь через приобретение знаний о свойствах и особенностях единичных предметов. Закономерный путь формирования понятий — это движение от частного к общему, т. е. через обобщение. Усвоение понятий — это достаточно сложный процесс, который имеет несколько этапов. На первых этапах формирования понятия не все существенные признаки воспринимаются нами как существенные (это особенно характерно для детей). Более того, то, что является существенным признаком, нами может не осознаваться вообще, а то, что является несущественным, воспринимается нами как существенное. Сегодня у нас есть все основания считать, что основой формирования понятий является практика. Очень часто, когда нам не хватает практического опыта, некоторые наши понятия имеют искаженный вид. Они могут быть необоснованно сужены или расширены. В первом случае понятие, сформированное нашим сознанием, не включает в себя то, что должно включать, а во втором случае, наоборот, объединяет в себе ряд признаков, совсем не свойственных отражаемому в понятии предмету. Например, некоторые школьники младших классов не относят насекомых к животным. В то же время понятие «елка» часто применяется детьми ко всем хвойным деревьям. Вероятно, можно выделить не только этапы формирования понятий, но и определенные механизмы этого процесса. Мы не ошибемся, если скажем, что некоторые понятия формируются у нас в первый год жизни, и мы не можем раскрыть закономерности их формирования, потому что приобретаемые нами в первые годы жизни знания попадают в разряд неосознаваемых. К таким понятиям можно отнести понятия «время и «пространство», хотя, по мнению ряда американских авторов, данные понятия следует относить к врожденным. Но таких понятий не так много. Большинство понятий, которыми мы оперируем, приобретается нами в процессе нашего развития. Усвоить понятие можно двумя путями: либо нас специально учат чему-либо, на основе чего формируется понятие, либо мы в процессе деятельности самостоятельно формируем понятие, опираясь на собственный опыт. Каким путем будет происходить усвоение, зависит от того, чему учится человек. Специальное обучение служит средством научения «ядрам понятий» (общим понятиям), тогда как в личном опыте мы приобретаем «прототипы» (единичные понятия). Например, если вы говорите ребенку, что волк — это злой и опасный хищник (ядро понятия), то из своего опыта, посещая зоопарк, ребенок может узнать, что волки — это беспомощные, лохматые и совсем не опасные животные (прототип). Ядра и прототипы понятий тесно взаимосвязаны. Их соотношение определяет адекватность наших представлений о каком-то явлении или предмете. Причем адекватность этих представлений зависит от того, насколько точно усвоена суть явления или предмета, т. е. его ядро. Наши личные представления всегда связаны с каким-то контекстом, поэтому, чтобы разобраться в том, с чем приходится сталкиваться в жизни, человеку необходим значительный практический опыт. Родители, как правило, стараются предотвратить ошибки детей, поэтому всегда стремятся передать детям ядро понятий. 306 • Часть II. Психические процессы Однако усвоение ядер понятий детьми имеет свою динамику. Как показали экспериментальные исследования, только к 10 годам у детей проявлялся сдвиг от прототипа к ядру как окончательному критерию в решениях о понятии. Мы уже отметили, что усвоение понятий идет по пути обобщения. Но каковы механизмы усвоения понятий? Американские психологи выделяют несколько способов усвоения понятий через практический опыт. Простейший способ они называют стратегией экземпляра. Проиллюстрировать его можно на том, как ребенок усваивает понятие «мебель». Когда ребенок встречает известный пример, или экземпляр, — скажем, стол — он сохраняет его образ в памяти. Позднее, когда ребенок должен решить, является или нет новый элемент — скажем, другой стол — примером мебели, он сравнивает этот новый объект с хранимыми в памяти образами мебели, включая образ стола. Эта стратегия широко используется детьми, и она лучше работает с типичными примерами, чем с нетипичными. Так, если понятие маленького ребенка о мебели состояло только из наиболее типичных примеров (скажем, стола и стула), он сможет правильно классифицировать другие примеры, которые выглядят похожими на знакомые экземпляры, такие как стол или диван, но не те примеры, которые отличаются от знакомых, такие как книжная полка. Стратегия экземпляра сохраняется и у взрослых. Она часто используется для приобретения новых понятий. По мере взросления человек начинает пользоваться другой стратегией — проверкой гипотезы. Он изучает известные примеры понятия, ищет признаки, относительно общие для них (например, многие предметы мебели находятся в жилых пространствах), и выдвигает гипотезу, что именно эти общие признаки характеризуют данное понятие. Затем он анализирует новые объекты, отыскивая в них эти критические признаки, и сохраняет выдвинутую гипотезу, если она ведет к правильной категоризации нового объекта, или заменяет ее, если она не подтверждается. Эта стратегия, таким образом, основана на абстракциях. Исследование физиологических основ мышления позволило установить, что эти две стратегии приобретения понятий — стратегия экземпляра и стратегия проверки гипотезы — реализуются различными участками мозга. Подтверждение этому получено при обучении взрослых пациентов с повреждениями мозга различным понятиям. Использование стратегии экземпляра основывается на способности научающегося к воспроизведению известных ему примеров этого понятия; так, решая, является ли новый объект примером мебели, необходимо воспроизвести примеры столов и стульев. В этом процессе задействована долговременная память. Такое воспроизведение зависит от мозговых структур, находящихся в медиальных отделах височной доли, в частности гиппокампа. В ходе исследований было также установлено, что стратегия проверки гипотезы опосредуется структурами лобных долей больших полушарий. Подтверждение этому получено в исследованиях, где нормальные испытуемые и пациенты с повреждением лобных долей сравнивались по выполнению задачи приобретения понятий, которая, как было известно, требует стратегии проверки гипотезы. В каждой пробе предъявлялась карточка, содержащая от одной до трех цветных геометрических фигур (например, два красных квадрата). Эти карточки различались количеством фигур (1,2 или 3), типом фигур (круги, квадраты и треугольники) и их цветом (красный, зеленый, синий). |