Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

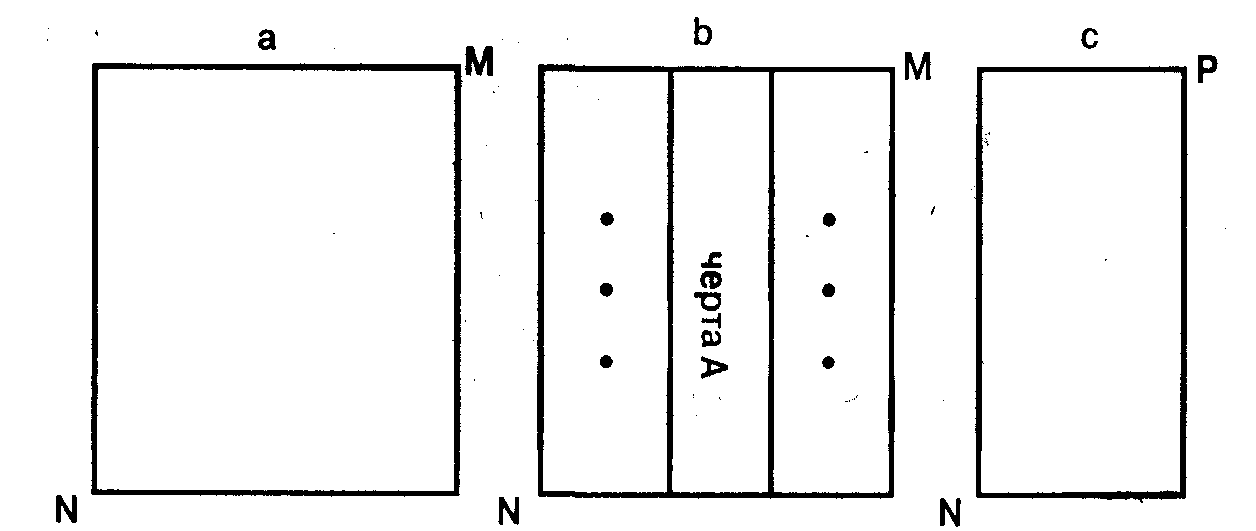

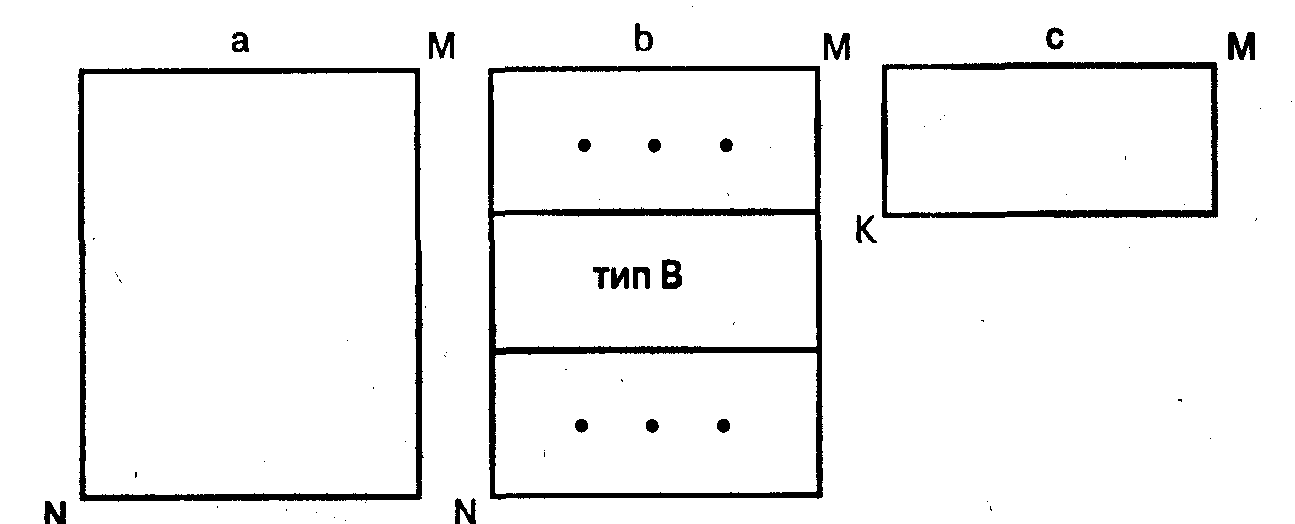

Глава 21. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности •501 Самоактуализирующаяся личность всегда выбирает движение вперед, преодоление препятствий. Самоактуализация — это процесс постоянного развития и практической реализации своих возможностей. Это «труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать». Это «отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе». По мнению Маслоу, самоактуализация — явление врожденное, она входит в природу человека. Человек рождается с потребностями в добре, нравственности, доброжелательности. Они составляют ядро человека. И человек должен уметь эти потребности реализовать. Следовательно, самоактуализация — это одна из врожденных потребностей. Кроме этой потребности Маслоу выделяет в структуре личности еще несколько основных: потребность продолжения рода; потребность в пище; потребность в безопасности; потребность в защите; потребность в истине, добре и др. Говоря о различных теориях личности, мы не можем не сказать несколько слов о французской психологической школе и о ее наиболее выдающемся представителе П. Жане. Жане высказал мнение о том, что различные психические процессы представляют собой явления, подготавливающие действия. Чувства, мышление являются процессами, осуществляющими регуляцию действий. В основу развития личности им положено учение о поведении. Но понятие поведения Жане использует не в бихевиористском смысле. Оно рассматривается как включающее не только извне наблюдаемую активность индивида, но и внутреннее психическое содержание, которое становится неотъемлемой частью поведения, его регулирующим звеном. Положение Жане о том, что в структуру психических процессов включен процесс регуляции, является чрезвычайно важным. По существу, здесь уже предвосхищена мысль, которая нашла свое дальнейшее развитие в трудах отечественных психологов Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н Леонтьева, Л. И. Божович и других, а именно превращение индивида в человека определяется тем, что появляется возможность регуляции и саморегуляции. Жане говорит о том, что психика человека развивается в сотрудничестве с другими людьми. Сперва человек сотрудничает с другими и лишь потом, на основе этого, может регулировать собственное поведение. Интересной представляется структура поведенческого акта, предложенная Жане. В соответствии с ней в поведенческом акте выделяются три этапа: внутренняя подготовка к действию, выполнение действия и завершение действия. Как мы видим, в это описание поведенческого акта включено уже представление о цели действия. Впоследствии Жане выделяет разные уровни поведения человека (семь уровней). К первому уровню он относит рефлекторные акты. Это самый низкий уровень поведения. Ко второму уровню он относит отсроченные перцептивные действия. На этом уровне поведение имеет двухфазное строение, и в нем выделяются подготовка и завершение действия. Третий уровень поведения включает в себя элементарные социальные акты, например акты подражания. 502 • Часть IV. Психические свойства личности К четвертому уровню Жане относит элементарные интеллектуальные акты. На пятом уровне манипуляция реальными объектами приводит, по мысли Жане, к формированию так называемых интеллектуальных объектов. Шестой уровень поведения — это уровень умственной деятельности, мышления, которое Жапе считал производным от практического действия. Таким образом, выделив данный уровень, Жане высказал мнение об интериоризации действия и поставил вопрос о генетической связи мышления и действия. Эти идеи нашли продолжение в отечественной психологии и были развиты в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонгьева, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна и др. В качестве высшего — седьмого — уровня поведения Жане называет созидательную, трудовую деятельность человека. Жане настаивает на том, что именно трудовая деятельность формирует произвольность внимания, волевое усилие. Положение о саморегуляции, ставшее краеугольным камнем анализа личности и у других представителей французской социологической школы, перекликается у Жане с положением о наличии психологического напряжения и психологической силы. Психологическая сила означает определенное свойство личности, проявляющееся в скорости и длительности отдельных действий. Психологическое напряжение означает способность к концентрации и распределению силы. Таким образом, обе эти характеристики взаимосвязаны и представляют собой энергетическую, динамическую сторону регулируемого поведения. Именно состояние психологического напряжения, которое в терминах современной психологии можно было бы обозначить как сознательную психическую активность, дает возможность человеку регулировать свое поведение. Сам Жане определяет это состояние как активацию высших потребностей. Таким образом, теоретические воззрения Жане представляются вполне современными. Идеи, высказанные этим ученым, впоследствии получили развитие в трудах отечественных психологов. В отечественной психологии наиболее известные исследования в области личности связаны с теоретическими работами представителей школы Л. С. Выготского. Значительный вклад в решение проблемы личности внесли А. Н. Леонтьев и Л. И. Божович. Опираясь на понятия о ведущей деятельности и социальной ситуации развития, введенные Л. С. Выготским, Л. И. Божович показала, как в сложной динамике взаимодействия деятельности и межличностного общения ребенка в разные периоды его жизни формируется определенный взгляд на мир, названный внутренней позицией. Эта позиция и есть одна из главных характеристик личности, предпосылка к ее развитию, которая понимается как совокупность ведущих мотивов деятельности. А. Н. Леонтьев представил свою концепцию структуры и развития личности. В этой концепции центральное место отведено понятию деятельности. Как и у Божович, основной внутренней характеристикой личности в концепции Леонтьева является мотивационная сфера личности. Другим важным понятием в его теории является личностный смысл. Он выражает отношение целей деятельности человека, т. е. того, на что она в данный момент непосредственно направлена, к ее мотивам, т. е. к тому, что ее побуждает. Чем шире, разнообразнее виды деятельности, в которые личность включена, чем они более развиты и упорядочены, тем богаче сама личность. Глава 21. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности • 503  Имена Жане Пьер Мари Фели (1859-1947) — французский психолог и психиатр. Занимался исследованием неврозов, психастении, психастенического характера, психических автоматизмов. В 1920-е гг. на основе категории действия создал общепсихологическую концепцию, в которой в отличие от бихевиористов рассматривал психическое как результат интериоризации внешних, практических действий, имеющих социально значимый характер. Идеи Жане существенно повлияли на французскую психологию XX в. (Ж. Пиаже, А. Валлон) и на культурно-историческую концепцию Л. С. Выготского. Следует отметить, что исследования личности активно ведутся и сейчас. Главной особенностью современных исследований является то, что теоретические воззрения формируются на основе экспериментальных исследований. Рассмотрим более подробно некоторые методологические подходы к экспериментальному исследованию личности. 21.2. Методология экспериментальных исследований личности В настоящее время принято выделять три основных способа сбора информации о личности, а данные, полученные этими способами, часто называют L, Q и T- данными. Данные, полученные с помощью регистрации реального поведения человека в повседневной жизни, принято называть L-данными (liferecorddata). Если кратко характеризовать данный способ сбора информации, то следует отметить, что он строится на внешнем наблюдении и регистрации конкретных поступков или достижений личности. Очень часто L-данные используются в качестве внешнего критерия, относительно которого измеряется валидность результатов другого метода. Следует отметить, что данный метод имеет ряд недостатков. В первую очередь, к числу его основных недостатков необходимо отнести чрезмерную субъективность. Другой наиболее распространенный метод сбора информации о личности — это метод использования опросников и других методик, построенных на основе самоотчетов. Результаты подобных исследований в экспериментальной психологии личности принято называть Q-данными (questionnairedata). Благодаря простоте инструментальных конструкций и легкости получения информации этот 504 • Часть IV. Психические свойства личности метод занимает центральное место в исследованиях личности. Следует отметить, что этот метод также не лишен недостатков. Поскольку он построен на основе самоотчетов, то результаты обследования могут быть искажены. Эти искажения могут быть вызваны: низким интеллектуальным и культурным уровнем испытуемых; характером мотивации испытуемых, из-за которой результаты могут быть смещены в сторону социальной желательности или подчеркивания своих дефектов; использованием неверных эталонов. Кроме этого, искажения могут быть обусловлены ошибочной теоретической точкой зрения, заложенной в основу конструкции теста. Существует еще один способ сбора данных о личности. Его отличие заключается в том, что он основывается на регистрации объективных данных. Данные, полученные с помощью подобных методов, называются T-данными (objectivedata). Этот метод также имеет ряд недостатков. Например, достаточно высокая трудоемкость, сложность формализации результатов и др. Таким образом, все указанные способы сбора данных не лишены недостатков. Однако наибольшее распространение получил метод использования опросников. Это вызвано не только его простотой, но и возможностью создавать различные личностные конструкты, поскольку в основе опросников лежат представления авторов о той или иной личностной характеристике. Еще одной причиной популярности опросников является возможность использования для разработки новых методик математических приемов. Существуют два основных направления исследований личности с помощью опросников: подход на основе выделения черт личности и типологический подход. Первый предполагает существование конечного набора базисных качеств, и личностные различия определяются степенью их выраженности. При типологическом подходе исходят из постулата, что тип личности является целостным / образованием, несводимым к комбинации отдельных личностных факторов. Причем оба подхода предназначены для формирования понятийного аппарата, систематизирующего информацию об индивидуальных различиях. Давайте рассмотрим, в чем суть данных подходов? Так, черты объединяют в группы тесно связанные признаки (психологические характеристики) и выступают как некоторые интегральные характеристики, обобщающие информацию, которая содержится в данной группе признаков. Число черт определяет размерность личностного пространства. Типы объединяют группы похожих испытуемых и составляют иной набор объяснительных понятий, где в качестве имени понятия выступает название соответствующего типа, а содержание раскрывается описанием типичного (или усредненного) представителя. Таким образом, подход на основе черт требует группировки личностных признаков, а подход на основе типов — группировки испытуемых. Для решения каждой из этих двух задач существуют специальные математические методы и модели. Наиболее часто для группировки признаков используются методы факторного анализа, а для группировки испытуемых — методы автоматической классификации. Эти методы являются двумя способами формирования обобщений на экспериментальном массиве данных. Они позволяют «сжать» информацию за счет выявления неоднородностей в структуре связей между признаками или испытуемыми. В результате массив экспериментальных данных разбивается на некоторые подмассивы, которые являются обобщениями совокупности данных. Глава 21. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности • 505 Такое представление данных допускает, как минимум, два способа построения обобщений: 1) по столбцам (признакам личности) и 2) по строкам матрицы данных (группировкам испытуемых). Обобщение данных путем группировки признаков (по столбцам) состоит в выделении групп тесно связанных признаков при помощи методов факторного анализа. Факторный анализ представляет собой систему моделей и методов для преобразования исходного набора признаков в более простую и содержательную форму. Он базируется на предположении, что наблюдаемое поведение испытуемого может быть объяснено с помощью небольшого числа скрытых характеристик, называемых факторами. На рис. 21.1. схематически проиллюстрирован принцип выделения черт. Предположим, что у нас имеется определенная матрица данных (А-В), в которой учтены все испытуемые и все изучаемые нами психологические характеристики. Данную матрицу с помощью факторного анализа мы разбиваем по столбцам на подматрицы. В результате получаем некоторый набор вертикальных полосок (Ь). Каждая из таких полосок, или подматриц, содержит ин4юрма-цию по всем испытуемым, но не по всем признакам, а лишь по группе тесно коррелирующих (взаимосвязанных) характеристик. Эти взаимосвязанные характеристики содержат информацию о какой-то более обобщенной характеристике. Поэтому все характеристики, вошедшие в одну вертикальную полоску, или столбец, могут быть заменены интегральным для них признаком — фактором. В результате имеющуюся у нас матрицу данных благодаря замене близких характеристик на обобщенные признаки мы можем «сжать», или упорядочить. Что это дает для экспериментальных исследований? Всю информацию о психике человека мы можем передать в виде вербальных характеристик, например «добрый», «злой», «веселый», «грустный» и др. Чем богаче язык, тем больше характеристик личности мы можем назвать. Вполне вероятно, что многие характеристики близки между собой. Поэтому, используя факторный анализ, мы систематизируем семантическое пространство, получаем некую экспериментальную структуру личности. Обобщение данных путем группировки испытуемых (по строкам) представляет собой группировку испытуемых по степени их близости в пространстве измеряемых признаков. В данном случае осуществляется группировка не по признакам,  Рис. 21.1. Принципиальная схема выделения черт личности с использованием математических методов. Объяснения в тексте 506 • Часть IV. Психические свойства личности  Рис. 21.2. Принципиальная схема выделения типов испытуемых с использованием математических методов. Объяснения в тексте а по принципу близости испытуемых (рис. 21.2). Существуют два основных варианта постановки задачи группировки испытуемых: 1) группировка испытуемых на незаданные группы; 2) группировка испытуемых на заданные группы. 1. Задача группировки испытуемых на незаданные группы. Этот вариант задачи формулируется следующим образом: имеется многомерное психологическое описание выборки испытуемых и требуется осуществить их разделение на однородные группы, т. е. такое разделение, при котором в составе выделенных групп оказались бы испытуемые, похожие по психологическим характеристикам. Такая постановка задачи соответствует интуитивным представлениям о типе личности. 2. Задача группировки испытуемых на заданные группы. При решении этой задачи предполагается, что имеются результаты многомерного психологического обследования нескольких групп испытуемых и о каждом испытуемом заранее известно, к какой группе он принадлежит. Например, в задаче профотбора это могут быть группы хороших и плохих специалистов, при исследовании полового диморфизма — это испытуемые разного пола, при педагогических исследованиях — это группы школьников, различающихся по успешности обучения, дисциплинированности, общественной активности, возрасту и т. п. Задача заключается в том, чтобы найти правило разбивки испытуемых на заданные группы по психологическим характеристикам. Существует еще один способ группировки данных — это методы одновременного выделения черт и типов. В большинстве психологических исследований разрабатывается какой-либо один подход — на базе черт или типологический. Вместе с тем представляется перспективным их объединение. Объединение этих двух подходов предполагает одновременное выделение черт и типов. С этой целью могут быть использованы методы «лингвистического анализа» данных, основанные на использовании комбинаций моделей факторного анализа и автоматической классификации. В рамках данного подхода разработано два вида Комбинаций совместного использования факторного анализа и автоматической классификации: прямая и обратная комбинации. При прямой комбинации методами факторного анализа вначале производится группировка признаков, а затем с помощью методов автоматической классификации в каждой выделенной группе параметров осуществляется Глава 21. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности • 507  Имена Олпорт Гордон Уиллард (1897-1967) — американский психолог. Инициатор разработки системного подхода к изучению личности. Разрабатывал теорию личности на основе понятий «Я» и «самоактуализация». Последнее обозначает стремление личности к достижению чего-то осмысленного и значительного в жизни. Показал, что мотивы, имеющие истоком биологические потребности, при их удовлетворении могут приобретать достаточно независимый от биологической основы характер (принцип функциональной автономии мотивов). группировка испытуемых. При прямой комбинации мы получаем информацию о факторах и об особенностях распределения испытуемых по каждому фактору. При обратной комбинации вначале используются методы автоматической классификации, и только после этого производится группировка признаков с помощью методов факторного анализа в каждом выделенном типе отдельно. Условно обратная комбинация может быть изображена как разбиение матрицы данных вначале по строкам, а затем разбивка каждой из подматриц по столбцам. В результате использования обратной комбинации методов факторного анализа и автоматической классификации мы получаем информацию о типах и об особенностях группировки признаков в каждом типе. Работы, посвященные разработке опросников, довольно многочисленны. Начало этим исследованиям положили Г. У. Олпорт и X. С. Одберт. Ими была проведена работа по составлению словаря терминов для описания личности. С этой целью они проанализировали 18 000 слов, из которых отобрали 4500 слов, ясно обозначающих черты личности, а также важные и устойчивые характеристики поведения. Р. Б. Кеттелл осуществил дальнейший анализ этих 4500 характеристик личности и разделил их на синонимичные группы. Из каждой синонимичной группы он отобрал по одному слову, выражающему, по его мнению, основное смысловое содержание соответствующей синонимичной группы. Таким образом он сократил список личностных признаков с 4500 до 171. Для дальнейшего сокращения Р. Б. Кеттелл воспользовался услугами большой группы экспертов, которые оценивали степень своего знакомства с каждой из 171 характеристик личности. Он решил, что судьи лучше смогут отобрать наиболее значимые характеристики личности. Для выяснения группового мнения судей Р. Б. Кеттелл исследовал взаимную корреляцию оценок и выделил 36 корреляционных плеяд, внутри которых находились высококоррелирующие характеристики, которые, по-видимому, выражали одни и те же суждения. Как и ожидалось, все плеяды содержали пары членов, имеющие высокие отрицательные корреляции, например: разговорчивый-молчаливый, доверчивый—подозрительный, гибкий—ригидный, веселый—печальный 508 • Часть IV. Психические свойства личности и т. д. Эти полярные характеристики были отобраны для дальнейших исследований. Таким образом, Кеттелл получил набор из 36 биполярных названий, который он затем слегка расширил до общего количества 46 пар путем включения специальных терминов, взятых из работ других исследователей. Затем для каждой биполярной пары характеристик были составлены рабочие определения. Это было необходимо для обучения экспертов и формирования у них единства мнений. После чего в целом ряде согласованных исследований с использованием биполярных прилагательных было показано, что все пространство I,-данных может быть «свернуто» к 12-15 факторам. Результаты исследования семантического пространства, описывающего психологические характеристики человека, позволили создать Кеттеллу личностный опросник. Этот опросник получил большую популярность во всем мире и известен как 7 6Р/7 (шестнадцатифакторный личностный опросник). Во многих учебниках приводится описание этою опросника как классического варианта использования математических методов в исследованиях личности. Другим классическим примером создания опросников, но уже на основе выделения типов, является опросник ММР1. Авторами этого опросника являются американские психологи С. Хатуэй и Дж. Маккинли. Им удалось наиболее последовательно применить типологический подход к описаниям личности. В рамках этого подхода ими разработан многопрофильный личностный тест, известный как Миннесотский многофакторный личностный опросник (ММРГ). При конструировании шкал ММР1 С. Хатуэй и Дж. Маккинли воспользовались клиническими представлениями о типах психопатий или, точнее, о синдромах дисгармонического развития личности. Каждая шкала ММР1, по существу, представляет собой «разделяющее правило» для дифференциальной диагностики здоровых испытуемых от одного из десяти вариантов патологического развития личности, а индивидуальная оценка по шкале теста является показателем «близости» испытуемого к соответствующему варианту дисгармонического развития личности, т. е. решающим правилом диагностики типа личности. В классическом виде используется 13 шкал ММР1, содержащих 566 вопросов. В ММР1 имеются три оценочные шкалы. Они предназначены для выявления установок испытуемого по отношению к тестированию. Остальные десять шкал являются базовыми для осуществления диагностики. В содержательном отношении близким к ММРI является опросник X. Смишека, предназначенный для диагностики типа акцентуации личности. В основу опросника X. Смишека положена концепция «акцентуированных личностей» К. Леонгарда. Согласно этой концепции, черты личности могут быть разделены на группу основных и группу дополнительных черт. Основных черт значительно меньше, но они являются стержнем личности, определяют ее развитие, адаптацию и психическое здоровье. При большой степени выраженности основных черт они накладывают отпечаток на личность в целом и при неблагоприятных социальных условиях могут разрушить структуру личности. Личности, у которых основные черты имеют высокую степень выраженности, названы Леонгардом акцентуированными. Акцентуированные личности не являются патологическими. «При ином толковании мы бы вынуждены были прийти к выводу, что нормальным следует считать только среднего человека, а всякое от- |