Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

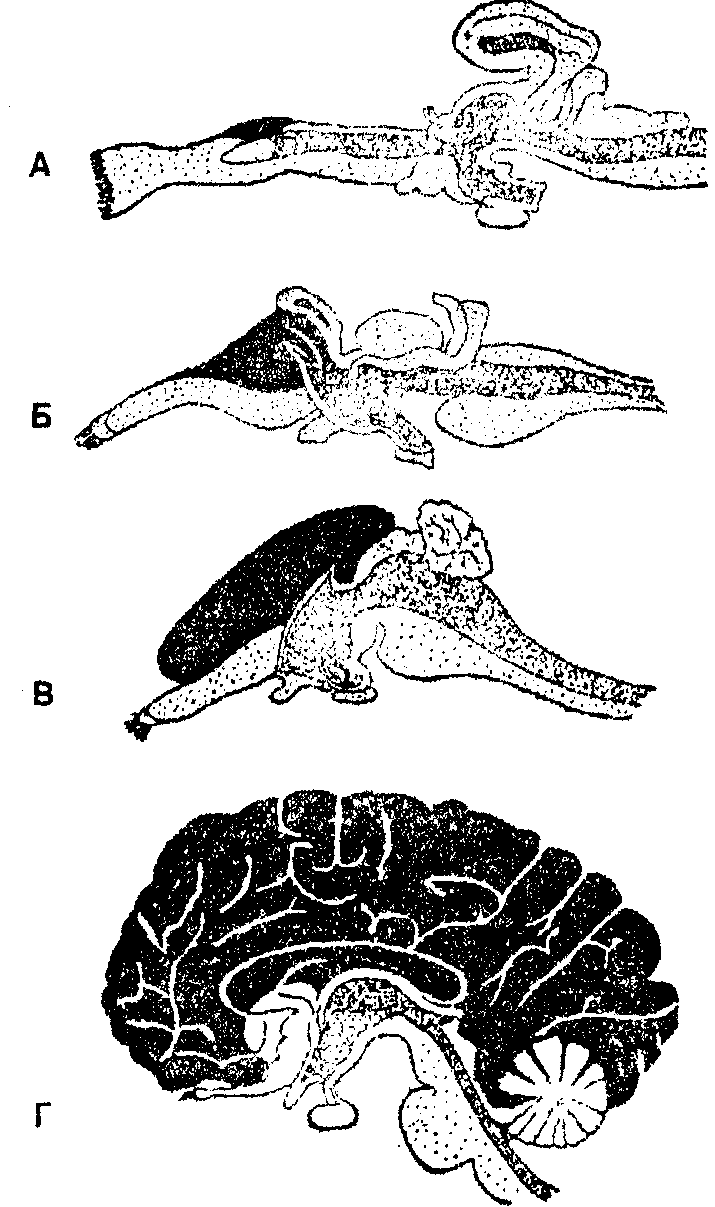

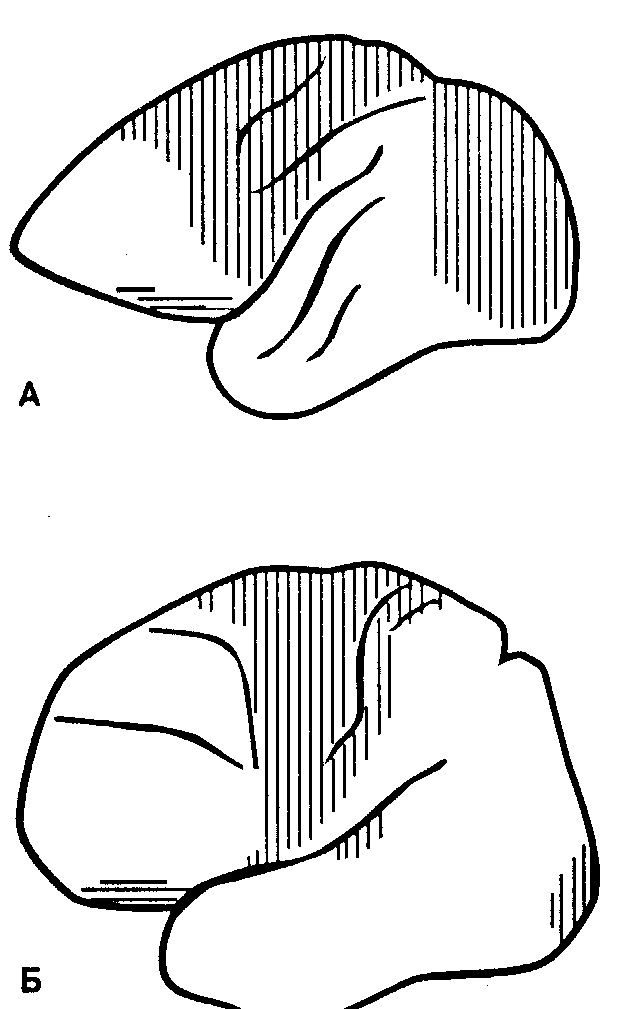

Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека • 91 поведения — регуляции с помощью слова. Человеку, способному общаться с помощью слов, для формирования своего поведения или представления о реальном мире нет необходимости вступать в физический контакт с окружающими его объектами. Для этого ему достаточно иметь информацию, которую он приобретает в процессе общения с другими людьми. Следует отметить, что именно особенности человеческих сообществ, заключающиеся в необходимости коллективного труда, обусловили возникновение и развитие речи. В свою очередь, речь предопределила возможность существования сознания, поскольку мысль человека всегда имеет вербальную (словесную) форму. Например, человек, по определенному стечению обстоятельств попавший в детские годы к животным и выросший среди них, не умеет говорить, а уровень его мышления хотя и выше, чем у животных, совершенно не соответствует уровню мышления современного человека. В-третьих, для нормального существования и развития человеческих сообществ законы животного мира, основанные на принципах естественного отбора, непригодны. Коллективный характер труда, развитие коммуникации не только повлекли вслед за собой развитие мышления, но также обусловили формирование специфических законов существования и развития человеческого сообщества. Эти законы известны нам как принципы нравственности и морали. Таким образом, существует определенная последовательность явлений, обусловивших возможность появления сознания у человека: труд привел к изменению принципов построения взаимоотношений между людьми. Это изменение выразилось в переходе от естественного отбора к принципам организации социального общежития, а также способствовало развитию речи как средства коммуникации. Появление человеческих сообществ с их моральными нормами, отражающими законы социального общежития, явилось основанием для проявления критичности мышления человека. Так появились понятия «хорошо» и «плохо», содержание которых определялось уровнем развития человеческих сообществ. Постепенно, с развитием общества, эти понятия усложнялись, что в определенной мере способствовало эволюции мышления. В то же время происходило развитие речи. У нее появлялись все новые и новые функции. Она способствовала осознанию человеком своего «Я», выделению себя из окружающей среды. В результате речь приобрела свойства, позволяющие рассматривать ее как средство регуляции поведения человека. Все эти явления и закономерности определили возможность проявления и развития сознания у человека. Вместе с тем следует подчеркнуть, что подобная логическая последовательность является лишь гипотезой, изложенной с рационалистических позиций. Сегодня существуют и другие точки зрения на проблему возникновения сознания человека, в том числе излагаемые с иррациональных позиций. Это не удивительно, поскольку по многим вопросам психологии единого мнения не существует. Мы отдаем предпочтение рационалистической точке зрения не только потому, что подобных взглядов придерживались классики отечественной психологии (А. Н. Леонтьев, Б. Н. Теплов и др.). Существует целый ряд фактов, позволяющих установить закономерности, которые определили возможность появления сознания у человека. 92 • Часть I. Введение в общую психологию Прежде всего следует обратить внимание на то, что возникновение сознания v человека, появление речи и возможности трудиться были подготовлены эволюцией человека как биологического вида. Прямохожденне освободило передние конечности от функции ходьбы и способствовало развитию их специализации, связанной с хватанием предметов, их удержанием и манипулированием ими, что в целом способствовало созданию для человека возможности трудиться. Одновременно с этим происходило развитие органов чувств. У человека зрение стало доминирующим источником получения информации об окружающем мире. Мы вправе полагать, что развитие органов чувств не могло происходить изолированно от развития нервной системы с целом, поскольку с появлением человека как биологического вида отмечаются существенные изменения в строении нервной системы, и прежде всего головного мозга. Так, объем головного мозга человека превышает объем мозга его ближайшего предшественника — человекообразной обезьяны — более чем в два раза. Если у человекообразной обезьяны средний объем мозга равен 600 см3, то у человека он составляет 1400 см3. Еще в большей пропорции увеличивается площадь поверхности больших полушарий, так как количество извилин коры головного мозга и их глубина у человека значительно больше (рис. 4.1).  Рис. 4.1. Строение головного мозга у акулы (Л), кролика (Б), ящерицы (В), человека (Г) Однако с появлением человека происходит не только физическое увеличение объема головного мозга и площади коры. Происходят существенные структурные и функциональные перестройки мозга. Например, у человека по сравнению с человекообразной обезьяной уменьшилась в процентном соотношении площадь проекционных нолей, связанных с элементарными чувствительными и двигательными функциями, и увеличилось процентное содержание интегративных полей, связанных с высшими психическими функциями (рис. 4.2). Такое резкое разрастание коры головного мозга, ее структурная эволюция прежде всего связаны с тем, что ряд элементарных функций, которые у животных целиком осуществляются низшими отделами мозга, у человека уже требуют участия коры. Происходит дальнейшая кортикализация управления поведением, большее подчинение элементарных процессов коре по сравнению с тем, что наблюдается у животных. Можно предположить, что эволюция коры головного мозга в процессе филогенеза человека, наряду с его социально-историческим Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека • 93 развитием, обусловила возможность появления высшей формы развития психики — сознания. Сегодня благодаря клиническим исследованиям мы знаем, что сознательная деятельность и осознанное поведение человека в значительной степени определяется переднелобными и теменными полями коры головного мозга. Так, при поражении переднелобных полей человек теряет способность сознательно и разумно управлять своей деятельностью в целом, подчинять спои действия более отдаленным мотивам и целям. В то же время поражение теменных полей приводит к утрате представлений о временных и пространственных отношениях, а также логических связей. Интересен тот факт, что лобные и теменные поля у человека по сравнению с человекообразными обезьянами развиты в наибольшей степени, особенно лобные. Если лобные поля у обезьян занимают около 15 % площади коры головного мозга, то v человека они занимают 30 %. Кроме этого, переднслобныс и нижнетеменные участки у человека имеют некоторые нервные центры, отсутствующие у животных. Следует также отметить, что на характере структурных изменений головного мозга человека отразились результаты эволюции двигательных органов. Каждая группа мышц тесно связана с определенными двигательными полями коры голов- ного мозга. .у человека двигательные поля, связанные с той или иной группой мышц, имеют разную площадь, размер которой напрямую зависит от степени развития той или иной группы мышц. При анализе соотношений размеров площади двигательных полей обращает на себя внимание то, насколько велика но отношению к другим полям площадь двигательного поля, связанного с кистями рук. Следовательно, кисти рук человека имеют наибольшее развитие среди органов движения и наиболее связаны с деятельностью коры головного мозга. Необходимо подчеркнуть, что подобный феномен встречается только у человека. Таким образом, мы можем сделать двоякий вывод о взаимосвязи труда и психического развития человека. Во-первых, сложнейшее строение, которое имеет человеческий мозг и которое отличает его от мозга животных, скорее всего, связано с развитием трудовой деятельности человека. Подобный вывод является классическим с точки зрения материалистической философии. С другой стороны, учитывая, что объем мозга современного человека со времен первобытных людей существенно не изменился, можно говорить о том, что эволюция человека как биологического вида способствовала появлению у людей возможности  Рис. 4.2, Кора мозга обезьяны (А) и человека (Б). Заштрихованные участки — проекционные поля. Незаштрихованныс участки — иитегр-тивпые поля. У человека площадь интегративных полей значительно больше. 94 • Часть I. Введение в общую психологию  Выготский Лев Семенович (1896-1934) — выдающийся отечественный психолог, создатель культурно-исторической концепции развития высших психических функций. До второй половины 1920-х гг. занимался проблемой восприятия произведений искусства. Выделял в эмоциональной сфере человека, воспринимающего то или иное произведение искусства, два разнонаправленных аффекта, противоположность которых снимается в катарсисе, являющемся основой эстетических реакций. Однако позднее, начиная с работы «Исторический смысл психологического кризиса», Выготский приступил к анализу общих методологических проблем психологии, в результате чего, ориентируясь на методологию марксизма, разработал учение о развитии психических функций в процессе опосредованного общением освоения индивидом ценностей культуоы. В дальнейшем Выготский создал новое направление в детской психологии, включающее в себя положение о «зоне ближайшего развития» ребенка. На практике эта проблема была им реализована в дефектологии. Выготский создал лабораторию психологии аномального детства (1925-1926), сформулировав новую теорию развития аномального ребенка. На последнем этапе своей работы он исследовал соотношение мышления и речи, развитие значений в онтогенезе, эгоцентрическую речь. Несмотря на то что он прожил очень короткую жизнь (всего 36 лет), его влияние на отечественную и мировую психологию весьма существенно. Многие работы Выготского не потеряли своей актуальности и в наши дни. трудиться, что в свою очередь явилось предпосылкой для появления сознания у человека. Отсутствие неоспоримых доказательств, подтверждающих или опровергающих один из выводов, породило различные точки зрения на причины возникновения и развития сознания у человека. Однако мы не будем сосредоточивать наше внимание на теоретических спорах, а лишь отметим, что появление у человека сознания как высшей из известных форм развития психики стало возможным вследствие усложнения строения головного мозга. Кроме того, нужно согласиться с тем, что уровень развития мозговых структур и способность к выполнению сложных трудовых операций находится в тесной взаимосвязи. Поэтому можно утверждать, что появление сознания у человека обусловлено как биологическими, так и социальными факторами. Развитие живой природы привело к возникновению человека, обладающего специфическими особенностями строения тела и более развитой по сравнению с другими животными нервной системой, что в целом определило возможность человека заниматься трудом. Это в свою очередь повлекло за собой появление сообществ, развитие языка и сознания, т. е. той логической цепи закономерностей, о которой говорилось выше. Таким образом, труд явился тем условием, которое позволило реализовать психические потенциалы биологического вида Ното Sарiens, Необходимо подчеркнуть, что с появлением сознания человек сразу выделился из животного мира, но первые люди по уровню своего психического развития значительно отличались от современных людей. Прошли тысячи лет, прежде чем человек достиг уровня современного развития. Причем основным фактором поступательного развития сознания явился труд. Так, с приобретением практиче- Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека • 95 ского опыта, с эволюцией общественных отношений шло усложнение трудовой деятельности. Человек постепенно переходил от простейших трудовых операций к более сложным видам деятельности, что влекло за собой и поступательное развитие мозга и сознания. Это поступательное развитие свидетельствует о социальной природе сознания, что отчетливо проявляется в процессе развития психики ребенка. 4.2. Культурно-историческая концепция развития психики человека Рассматривая проблему происхождения и развития сознания человека, мы не можем не остановиться более подробно на одной из психологических концепций, которая определила научные пути решения проблемы происхождения психики человека. Впоследствии ее стали называть культурно-исторической теорией происхождения психики человека. (В некоторых работах ее называют теорий общественно-исторического происхождения высших психических функций человека.) Ее автор — известный российский ученый Л. С. Выготский. Данная концепция появилась на фоне споров о том, с каких позиций подходить к изучению человека. Среди разнообразных подходов доминировали два: «биологический» и «идеальный». С позиции идеального подхода человек имеет божественное происхождение. Согласно данной точке зрения, цель жизни каждого человека — «осуществить замысел божий» (христианский подход), выразить часть «объективного духа» (Гегель) и т. и. Душа человека, его психика божественна, неизмерима и непознаваема. С «биологической» точки зрения человек имеет естественное происхождение и является частью живой природы, поэтому его психическую жизнь можно описать теми же понятиями, что и психическую жизнь животных. К числу ярчайших представителей этой позиции может быть отнесен И. П. Павлов, обнаруживший, что законы высшей нервной деятельности одинаковы как для животных, так и для человека. Поэтому бытовало мнение, которое и сегодня разделяют некоторые физиологи; оно заключается в том, что физиология высшей нервной деятельности, или наука о мозге в целом, рано или поздно заменит собой психологию. Но тогда вполне закономерно возникает предположение о том, что сознание, присущее человеку, должно встречаться и у животных, а если мы говорим о сознании как качественно новом образовании, то необходимо вводить совсем другие понятия и искать совсем другие законы. Л. С. Выготский решил эту проблему по-другому. Он показал, что человек обладает особым видом психических функций, которые полностью отсутствуют у животных. Эти функции, названные Л. С. Выготским высшими психическими функциями, составляют высший уровень психики человека, обобщенно называемый сознанием. Они формируются в ходе социальных взаимодействии. Иными словами, Выготский утверждал, что высшие психические функции человека, или сознание, имеют социальную природу. При этом под высшими психическими 96 • Часть I. Введение в общую психологию Это интересно Что является механизмами сознания

функциями подразумеваются: произвольная память, произвольное внимание, логическое мышление и др. В концепции Выготского* можно выделить три составные части. Первую часть можно назвать «Человек и природа». Ее основное содержание можно сформулировать в виде двух тезисов. Первый — тезис о том, что при переходе от животных к человеку произошло кардинальное изменение отношений субъекта со средой. На протяжении всего существования животного мира среда действовала на животное, видоизменяя его и заставляя приспосабливаться к себе. С появлением человека наблюдается противоположный процесс: человек действует на природу и видоизменяет ее. Второй тезис объясняет существование механизмов изменения природы со стороны человека. Этот механизм заключается в создании орудий труда, в развитии материального производства. Вторая часть концепции Выготского может быть названа «Человек и его собственная психика». Она содержит также два положения. Первое положение заключается в том, что овладение природой не прошло бесследно для человека, он научился овладевать собственной психикой, у него появились высшие психические функции, выражающиеся в формах произвольной деятельности. Под высшими  * Структура и содержание концепции Л. С. Выготского рассматривается по лекции Ю. Б. Гиппенрейтер из книги «Введение в общую психологию». |