Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

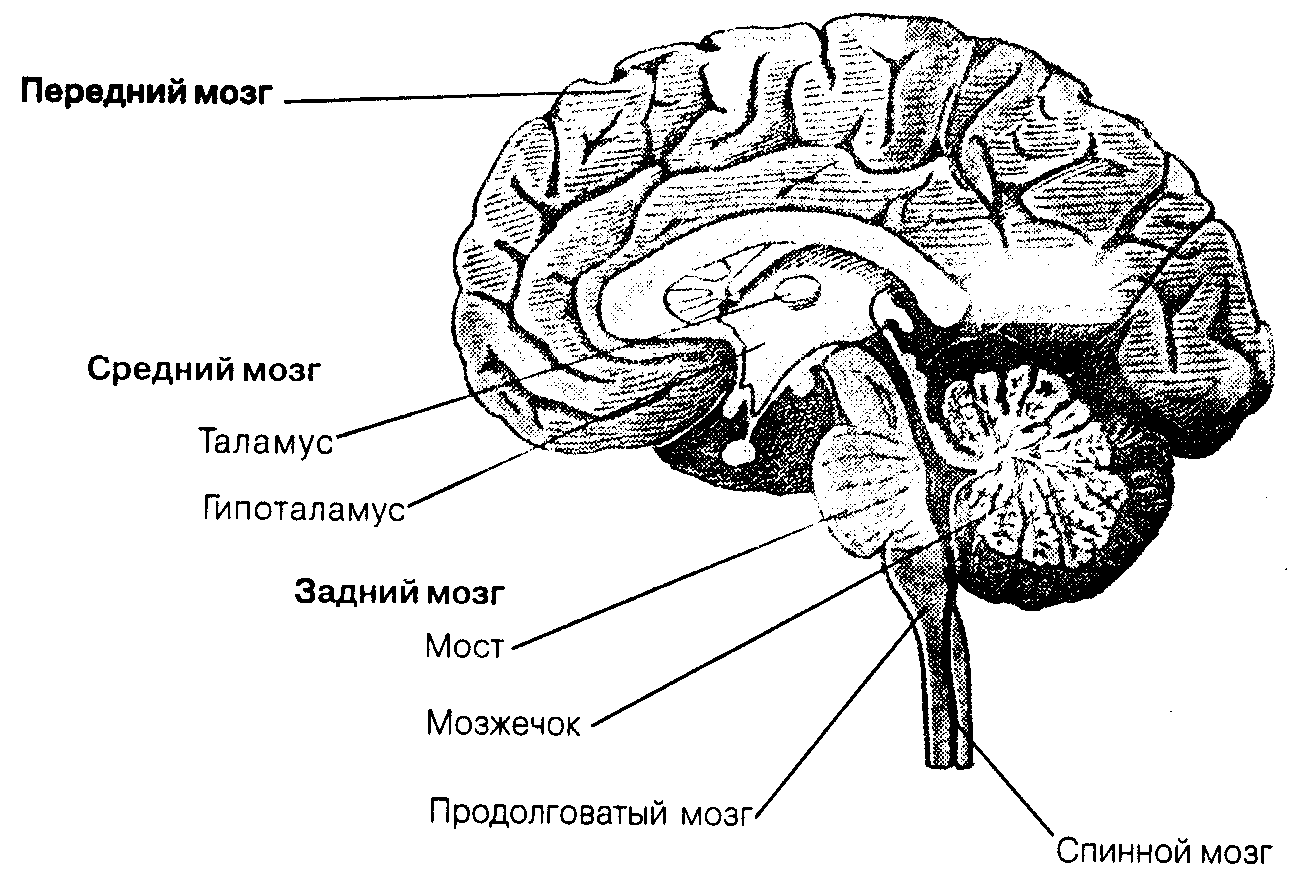

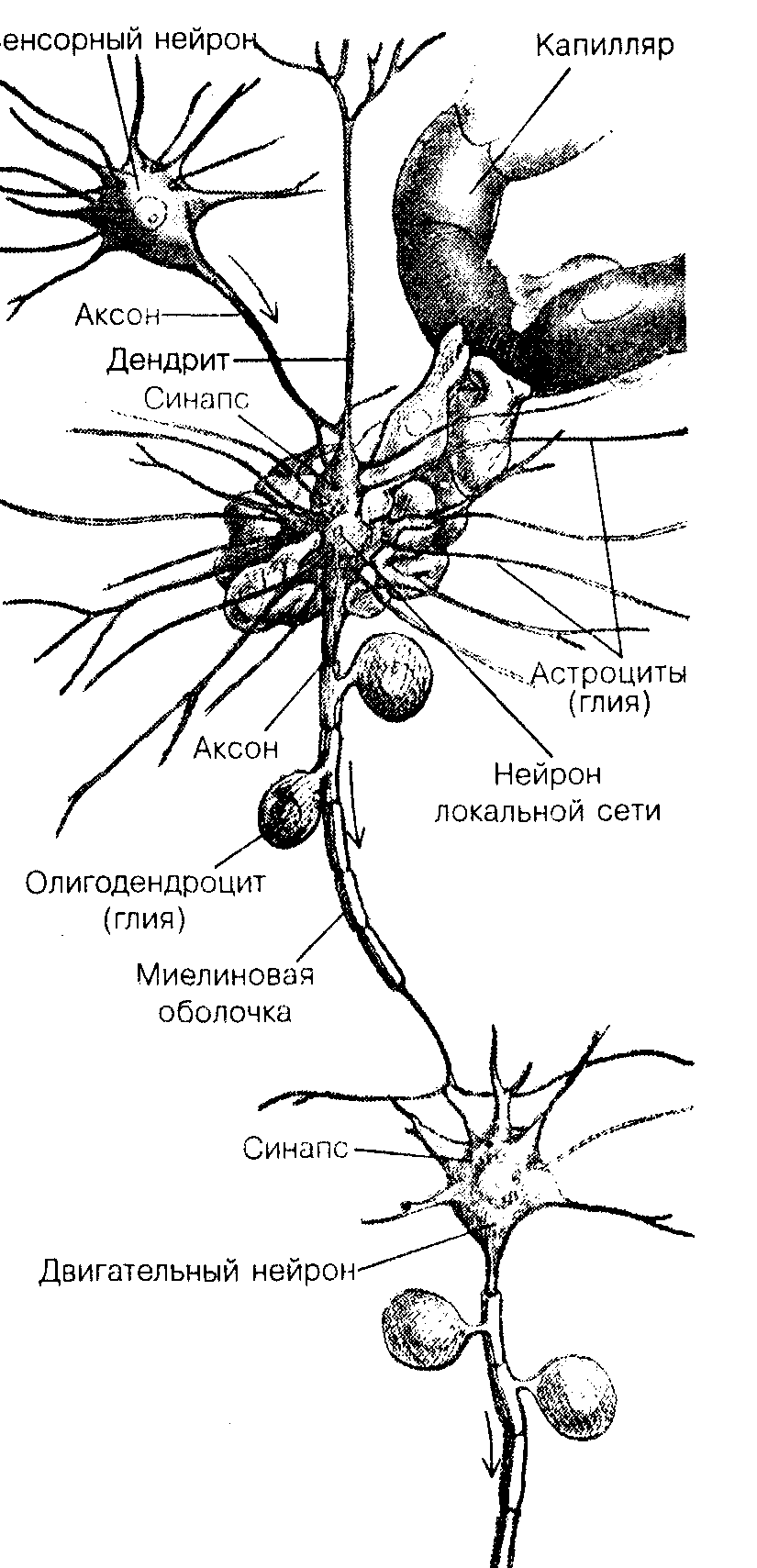

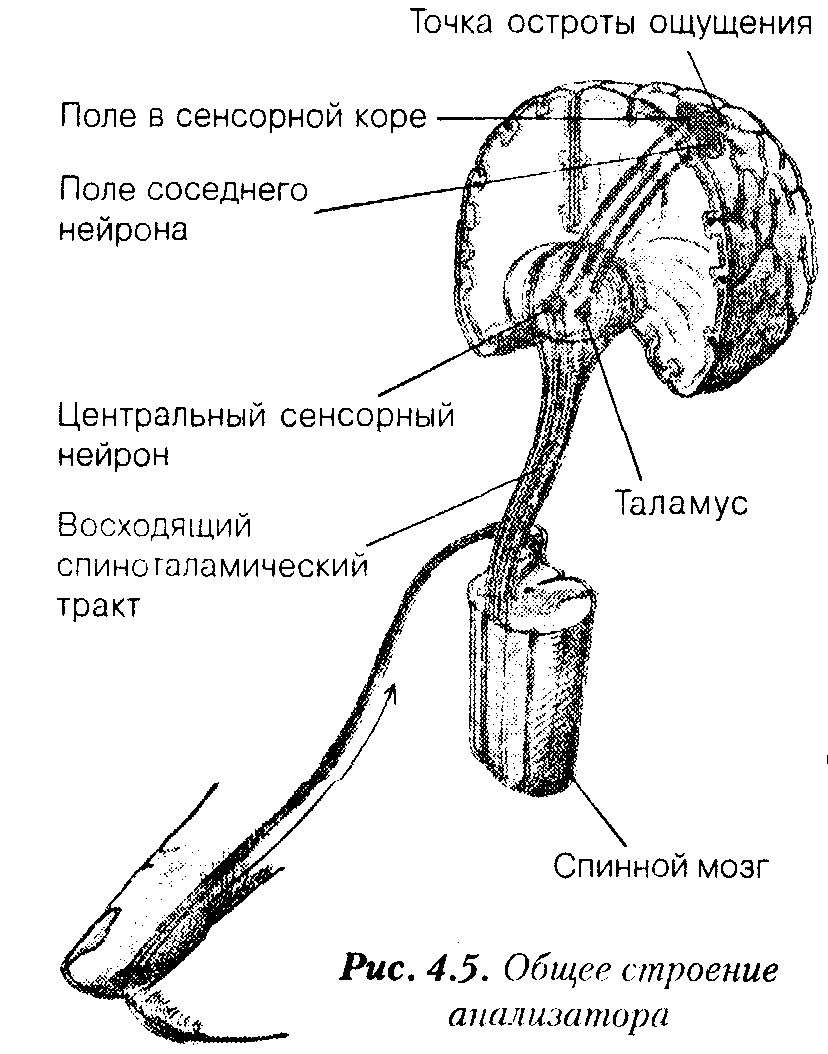

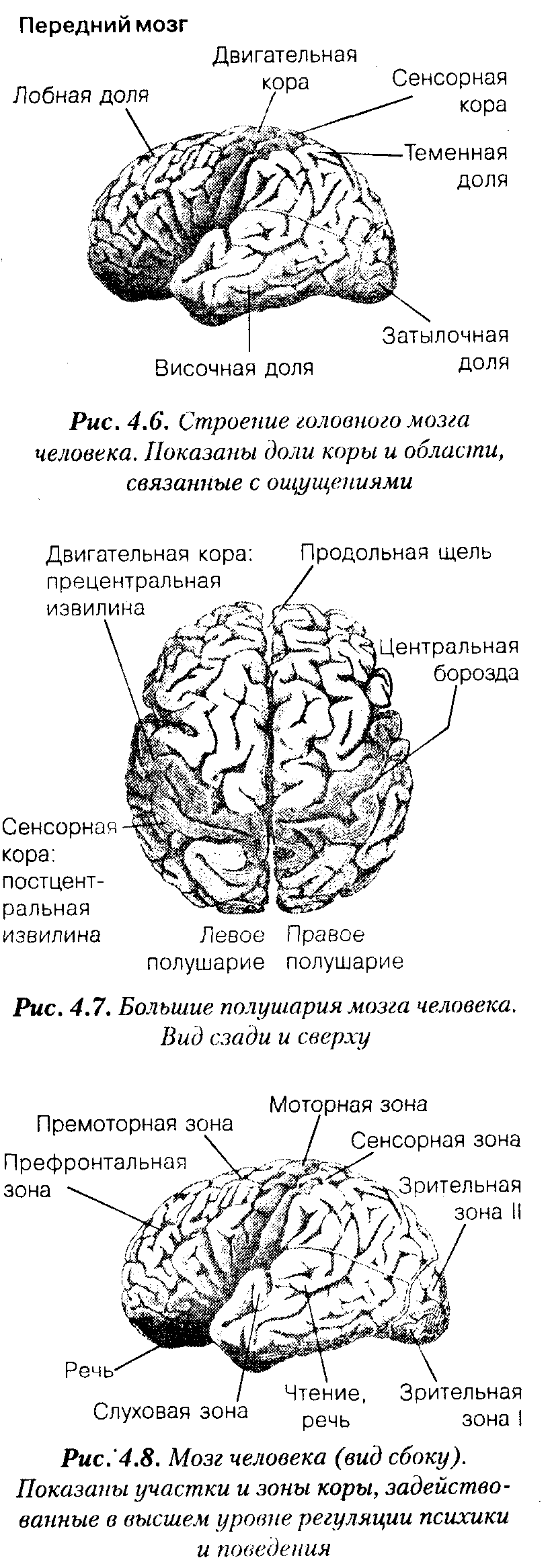

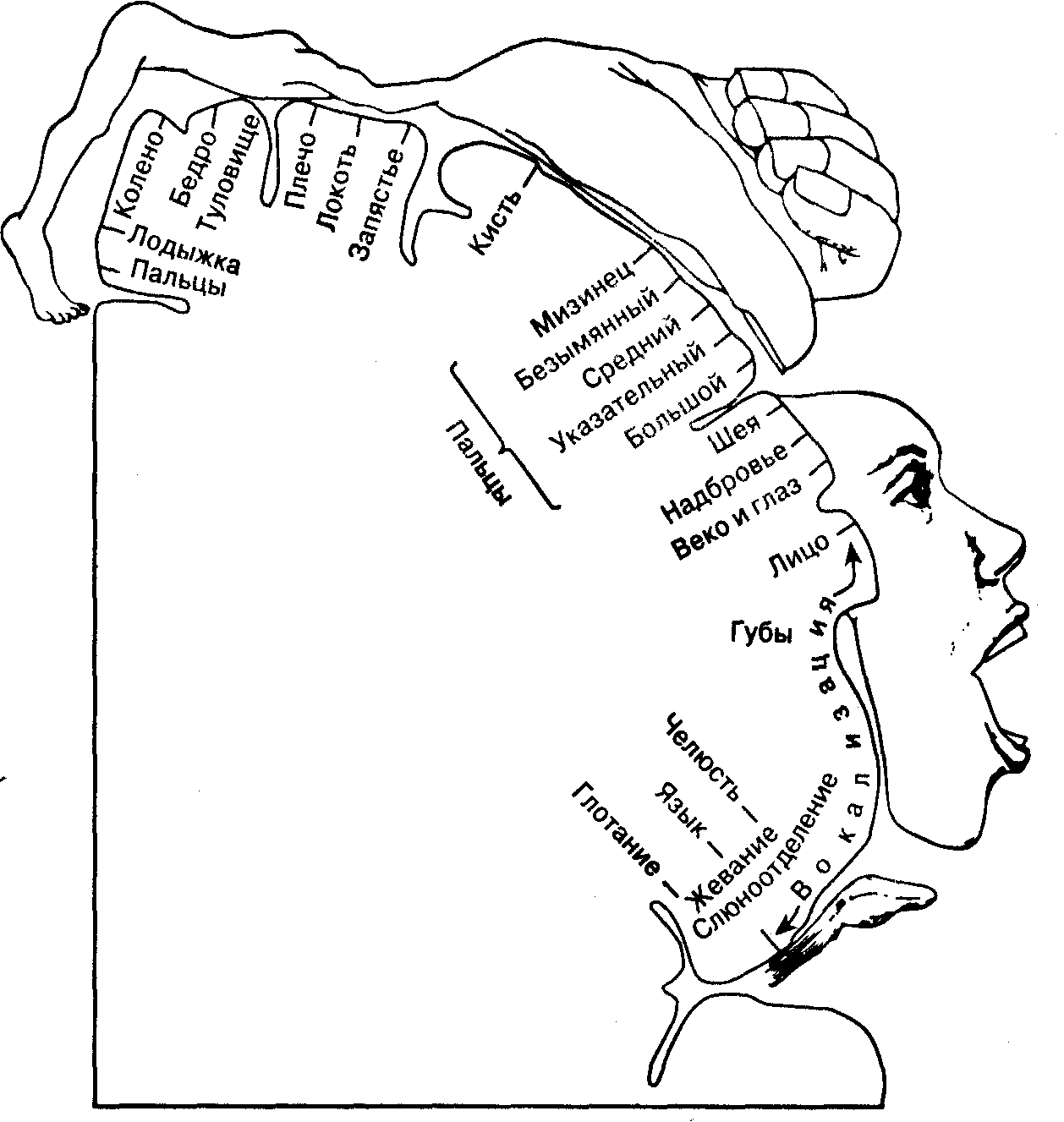

Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека • ность памяти ребенка сильно возрастает, хотя в первое время обучения память сохраняет преимущественно образный, конкретный характер. Поэтому дети запоминают буквально даже тот текстовый материал, который не требуется учить наизусть. Особенно интенсивно в младшем школьном возрасте развивается мышление детей. Если в возрасте семи-восьми лет мышление ребенка является конкретным, опирается на наглядные образы и представления, то в процессе обучения его мышление приобретает новые черты. Оно становиться более связанным, последовательным и логическим. Вместе с тем у ребенка в этом возрасте происходит бурное развитие речи, что во многом связано с овладением письменной речью. У него не только вырабатывается более правильное понимание слов, но он учится правильно пользоваться грамматическими категориями. В процессе обучения у ребенка происходит развитие личности. Прежде всего у него меняются интересы. Детские интересы, благодаря развитию познавательных процессов, заменяются учебными интересами. Дети проявляют повышенную заинтересованность в получении нового материала, особенно в начальных классах. Они с большим интересом слушают рассказы о животных, о путешествиях и т. д. Исключительно важную роль в формировании личности ребенка играет коллектив. Начав обучаться в школе, ребенок впервые сталкивается с ситуацией, когда окружающие его сверстники объединены определенной целью и на них возлагаются определенные обязанности. Он впервые сталкивается с понятиями «коллектив» и «коллективная ответственность». Все люди, окружавшие его ранее, в том числе и дети в детском саду, не были коллективом. Основной социально значимой единицей для ребенка была семья. Другой особенностью этого периода является то, что на его завершающей стадии происходит разделение деятельности на «мужскую» и «женскую». Мальчики все больше интересуются мужской деятельностью, а девочки — женской. Таким образом, младший школьный возраст характеризуется бурным развитием всех познавательных психических процессов, продолжающимся формированием личности, приобретением первого опыта адаптации в коллективе. Подростковый возраст и начало юности (от 13-14 до 17-18 лет) характеризуется продолжением обучения. Вместе с тем ребенок все более включается в жизнь общества. В это время происходит завершение ориентации ребенка в зависимости от пола на «мужскую» и «женскую» деятельность. Более того, стремясь к самореализации, ребенок начинает показывать успехи в конкретном виде деятельности, высказывать мысли о будущей профессии. В это же время происходит дальнейшее развитие познавательных психических процессов и формирование личности. В процессе формирования личности происходит изменение интересов ребенка. Они становятся более дифференцированными и стойкими. Учебные интересы уже не имеют первостепенного значения. Ребенок начинает ориентироваться на «взрослую» жизнь. Также следует отметить, что на формирование личности в этот период оказывает воздействие процесс полового созревания. У молодого человека отмечается бурное развитие организма, деятельность отдельных органов (например, сердца) претерпевает определенные изменения. Завершается половая идентификация подростка. 104 • Часть I. Введение в общую психологию Под воздействием всего комплекса факторов происходит изменение психологического облика ребенка. В поведении мальчиков все более заметны мужские черты, а у девочек все чаще проявляются женские поведенческие стереотипы. Следует отметить, что развитие, психики не завершается в период юности. Опре-деленная динамика психического развития отмечается и в более позднее время. Поэтому в современниц психологии принято выделять еще два периода: акмеоло-гический период развития, или период взрослости, и период геронтогенеза. Акмеологический период развития охватывает возраст от 18 до 60 лет. Впервые термин «акмеология» был предложен II. И. Рыбниковым в 1928 г. Данным термином (акме — высшая точка, расцвет, зрелость, лучшая нора) принято обозначать период зрелости как самого продуктивного, творческого периода жизни человека. В отличие от юношеского периода акмеологический период характеризуется тем, что в нем завершается общесоматическое развитие и половое созревание человека, который достигает своего оптимума физического развития. Этот период характеризуется также наиболее высоким уровнем интеллектуальных, творческих, профессиональных достижений, Вероятно, наиболее полную характеристику данного периода дал Б. Г. Ананьев, который в онтогенетическом развитии человека выделил две особые фазы. Первая фаза охватывает юность, молодость и начало среднего возраста. Она характеризуется общим фронтальным прогрессом функций. В частности, объем и показатели переключаемости внимания нарастают к 33 годам, а затем начинают понижаться. Наиболее высокие показатели кратковременной вербальной памяти отмечаются в возрасте 18-30 лет, а после 33 начинают снижаться. Аналогичные изменения происходят и с интеллектом. Так, Фульдс и Равен считают, что если уровень развития логической способности 20-летних принять за 100 %, то в 30 лет он будет составлять 96 %, в 40 - 87 %, в 50 лет - 80 %, а в 60 - 75 %. Вторая фаза данного периода, по мнению Б. Г. Ананьева, характеризуется специализацией психических функций применительно к определенной деятельности. На этой фазе в качестве главных выступают операционные механизмы, а продолжительность этой фазы определяется степенью активности человека как субъекта и личности. В этом возрасте продолжают развиваться актуальные для человека функции, под которыми следует понимать те психические функции, которые являются наиболее значимыми для основного вида деятельности конкретного человека. У одних людей это глазомер, точность, движений, у других — мышление, память, внимание. Достижение высокого уровня развития актуальных психических функций в зрелые годы возможно потому, что они находятся в условиях оптимальной нагрузки, усиленной мотивации, операционных преобразований. Период геронтогенеза — это поздний период человеческой жизни. В нем принято выделять три фазы: пожилой возраст (для мужчин — 60-74 года, для женщин — 55-74 года); старческий возраст — 75-90 лет; долгожители — 90 лет и старше. В целом данный период характеризуется угасанием физических и психических функций. Отмечается снижение интенсивности углеводного, жирового и белкового обмена. Уменьшается способность клеток осуществлять окислительно-восстановительные процессы. Снижается общая активность организма. В то же время отмечается снижение возможностей психических функций, особенно памяти, внимания, мышления. Однако следует отметить, что протекание данного периода в значительной степени определяется индивидуальными особенностями человека. На позднем этапе Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека • онтогенеза роль личности, ее социального статуса, ее включенности в систему общественных связей особенно велика для сохранения трудоспособности человека. Особое значение для противостояния инволюции человека имеет его творчество. Сегодня мы знаем много примеров выдающихся ученых и деятелей искусств, которые очень долго сохраняли трудовую и творческую активность. Так, И. П. Павлов создал «Двадцатилетний опыт» в 73 года, а «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» — в 77 лет. Л. Н. Толстой написал «Воскресение» в 71 год, а «Хаджи-Мурата» — в 76 лет. Высокой творческой активностью и продуктивностью в поздние годы жизни отличались Микеланджело, О. Ренуар, Вольтер, Б. Шоу, И. В. Гёте и др. Таким образом, любой человеческий возраст по-своему прекрасен. В заключение следует отметить, что приведенная выше классификация и характеристика стадий развития психики ребенка не является единственной. Рассмотренные характеристики стадий психического развития в детском возрасте основываются па мнении и исследованиях А. И. Леонтьева. При изучении других психологических дисциплин, например педагогической психологии, можно встретиться с иной классификацией основных этапов развития психики ребенка, но их содержание и закономерности динамики в основном будут соответствовать вышеизложенным характеристикам. Таким образом, мы можем сделать ряд выводов. Во-первых, возникновение сознания у человека имеет как биологическую, так и культурно-общественную обусловленность. В результате эволюции природы нервная система и в первую очередь головной мозг достигли уровня развития, позволяющего человеку заниматься трудом. Под воздействием труда, носящего коллективный характер, у человека начали развиваться психические процессы, обусловившие возникновение сознания — высшего уровня психического развития, присущего только человеку. Во-вторых, развитие психики ребенка во многом повторяет закономерности общественно-исторического развития человека. Приведенная характеристика стадий развития психики ребенка является иллюстрацией того, как в процессе развития благодаря разнообразным формам деятельности, в том числе манипулированию предметами на ранних этапах развития и детским играм, происходит формирование сознания будущего члена человеческого общества. В-третьих, приведенный материал свидетельствует о том, что возникновение сознания вне общества невозможно. Основными условиями возникновения и развития сознания являются соответствующий уровень биологической организации, наличие социального окружения и коллективный труд. 4.4. Физиологические основы психики человека* Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. Проблема возникновения сознания рассматривается с различных позиций. С одной точки зрения сознание человека имеет божественное происхождение. С другой *  Для иллюстрации материалов данного раздела использованы рисунки из книги: Блум Ф.,Лейзерсон А., Для иллюстрации материалов данного раздела использованы рисунки из книги: Блум Ф.,Лейзерсон А., Хифстедтер Л. Мозг, разум, поведение: Пер. с англ. — М.: Мир, 1988. 106 • Часть I. Введение а общую психологию точки зрения возникновение сознания у человека рассматривается как закономерный этап эволюции животного мира. Ознакомившись с материалом предыдущих разделов, мы с вами с определенной уверенностью можем утверждать следующее: • все живые существа могут быть классифицированы по уровню развития психики; • уровень психического развития животного тесно связан с уровнем развития его нервной системы; • человек, обладая сознанием, обладает наивысшим уровнем психического развития. Сделав подобные выводы, мы не ошибемся, если будем утверждать, что человек обладает не только высшим уровнем психического развития, но и более развитой нервной системой. В этом разделе мы познакомимся со строением и особенностями функционирования нервной системы человека. Сразу оговоримся, что наше знакомство не будет носить характер глубокого изучения, поскольку более подробно функциональное строение нервной системы изучается в рамках других дисциплин, в частности анатомии нервной системы, физиологии высшей нервной деятельности и психофизиологии. Нервная система человека состоит из двух разделов: центрального и периферического. Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Головной мозг состоит, в свою очередь, из переднего, среднего и заднего мозга. В этих основных отделах центральной нервной системы также выделяются важнейшие структуры, имеющие непосредственное отношение к функционированию психики человека: таламус, гипоталамус, мост, мозжечок, продолговатый мозг (рис. 4.3).  Рис. 4.3. Основные отделы центральной нервной системы человека Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека • 107  Практически все отделы и структуры центральной и периферической нервной системы задействованы в получении и переработке информации, однако особое значение для психики человека имеет кора головного мозга, которая совместно с подкорковыми структурами, входящими в передний мозг, определяет особенности функционирования сознания и мышления человека. Центральная нервная система связана со всеми органами и тканями человеческого организма. Эту связь обеспечивают нервы, которые выходят из головного и спинного мозга. У человека все нервы подразделяются на две функциональные группы. К первой группе относятся нервы, которые проводят сигналы из внешнего мира и структур организма. Нервы, входящие в эту группу, называются афферентными. Нервы, которые проводят сигналы из ЦНС к периферии (органы, мышечные ткани и т. д.), входят в другую группу и называются эфферентными. Сама центральная нервная система представляет собой скопление нервных клеток — нейронов (рис. 4.4). Эти нервные клетки состоят из нейрона и древовидных отростков, называемых депдритами. Один из таких отростков удлинен и соединяет нейрон с телами или отростками других нейронов. Такой отросток получил название аксон. Рис. 4.4. Общее строение нейрона Часть аксонов покрыта специальной оболочкой — миелиновой оболочкой, которая обеспечивает более быстрое проведение импульса по нерву. Места соединений одного нейрона с другим называют синапсами. Большинство нейронов являются специфическими, т. е. выполняют определенные функции. Например, нейроны, обеспечивающие проведение импульсов от периферии к ЦНС, называются «сенсорными нейронами». В свою очередь, нейроны, отвечающие за передачу импульсов от ЦНС к мышцам, называются «двигательными нейронами». Нейроны, отвечающие за обеспечение связи одних участков ЦНС с другими, называются «нейронами локальной сети». 108 • Часть I. Введение в общую психологию  На периферии аксоны соединяются с миниатюрными органическими устройствами, предназначенными для восприятия различных видов анергии (механической, электромагнитной, химической и др.) и преобразования се в энергию нервного импульса. Эти органические устройства называются рецепторами. Они расположены но всему организму человека. Особенно много рецепторов в органах чувств, специально предназначенных для восприятия информации об окружающем мире. Исследуя проблему восприятия, хранения и переработки информации, И. П. Павлов ввел понятие анализатора. Данное понятие обозначает относительно автономную органическую структуру, обеспечивающую переработку специфической сенсорной информации и прохождение ее на всех уровнях, включая ЦНС. Следовательно, каждый анализатор состоит из трех структурных элементов: рецепторов, нервных волокон и соответствующих отделов ЦНС (рис. 4.5). Как мы уже говорили, существуют несколько групп рецепторов. Это подразделение па группы вызнано способностью рецепторов воспринимать и перерабатывать только один вид воздействий, поэтому рецепторы делятся на зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, кожные и др. Информация, полученная с помощью рецепторов, передается далее в соответствующий отдел ЦНС, включая кору головного мозга. При этом следует отметить, что информация от одинаковых рецепторов поступает только в определенную область коры головного мозга. Зрительный анализатор замыкается на один участок коры, слуховой — на другой и т. д. Следует подчеркнуть, что вся кора головного мозга может быть разделена на отдельные функциональные зоны. При этом можно выделить не только зоны анализаторов, но и двигательные, речевые и др. Так, в соответствии с классификацией К. Бродмана кору головного мозга можно разделить на 11 областей и 52 поля. Рассмотрим более подробно строение коры головного мозга (рис. 4.6, рис. 4.7, рис. 4.8). Она представляет собой верхний слой переднего мозга, образованный в основном вертикально ориентированными нейронами, их отростками — дендри-тами и пучками аксонов, идущими вниз, к соответствующим отделам мозга, а также аксонов, передающих информацию от нижележащих мозговых структур. Кору головного мозга подразделяют на области: височная, лобная, теменная, затылочная, а сами области делятся на еще более мелкие участки — поля. При этом следует отметить, что поскольку в головном мозге выделяют левое и правое полушария, Глава 4. Происхождение и развитие сознания человека - 109  то и области коры головного мозга соответственно будут подразделяться на левые и правые. По времени возникновения отделов коры головного мозга в процессе филогенеза человека кору головного мозга подразделяют на древнюю, старую и новую. Древняя кора имеет только один слой клеток, которые не полностью отделены от подкорковых структур. Площадь древней коры равна примерно 0,6 % площади всей коры головного мозга. Старая кора также состоит из одного слоя клеток, но она полностью отделена от подкорковых структур. Ее площадь равна примерно 2,6% площади всей коры. Большую же часть коры занимает новая кора. Она обладает наиболее сложной, многослойной и развитой структурой. Информация, полученная рецепторами, передается по нервным волокнам в скопление специфических ядер таламуса, и через них афферентный импульс попадает в первичные проекционные зоны коры головного мозга. Эти зоны представляют собой конечные корковые структуры анализатора. Например, проективная зона зрительного анализатора располагается в затылочных отделах больших полушарий, а проективная зона слуховых анализаторов — в верхних участках височных долей. Первичные проективные зоны анализаторов иногда называют сенсорными зонами, потому что они связаны с формированием определенного типа ощущений. Если разрушить какую-либо зону, то человек может потерять способность воспринимать определенный вид информации. Например, если разрушить зону зрительных ощущений, то человек слепнет. Таким образом, ощущения человека зависят не только 1 10 • Часть I. Введение в общую психологию от уровня развития и целостности органа чувств, в данном случае — зрения, но и от целостности проводящих путей — нервных волокон — и первичной проективной зоны коры головного мозга. Следует отметить, что помимо первичных полей анализаторов (сенсорные поля) существуют и другие первичные поля, например первичные двигательные поля, связанные с мышцами тела и отвечающие за определенные движения (рис. 4.9). Необходимо также обратить внимание на то, что первичные поля занимают относительно небольшую площадь коры головного мозга — не более одной третьей части. Гораздо большую площадь занимают вторичные поля, которые чаще всего называют ассоциативными, или интегративными. Вторичные поля коры представляют собой как бы «надстройку» над первичными полями. Их функции заключаются в синтезе или интегрировании отдельных элементов информации в целостную картину. Так, элементарные ощущения в сенсорных интегративных полях (или перцептивных полях) складываются в целостное восприятие, а отдельные движения, благодаря двигательным интегративным полям, формируются в целостный двигательный акт.  Рис. 4.9. Схема первичных двигательных полей коры головного мозга |