Основы ФАп. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности

Скачать 7.93 Mb. Скачать 7.93 Mb.

|

|

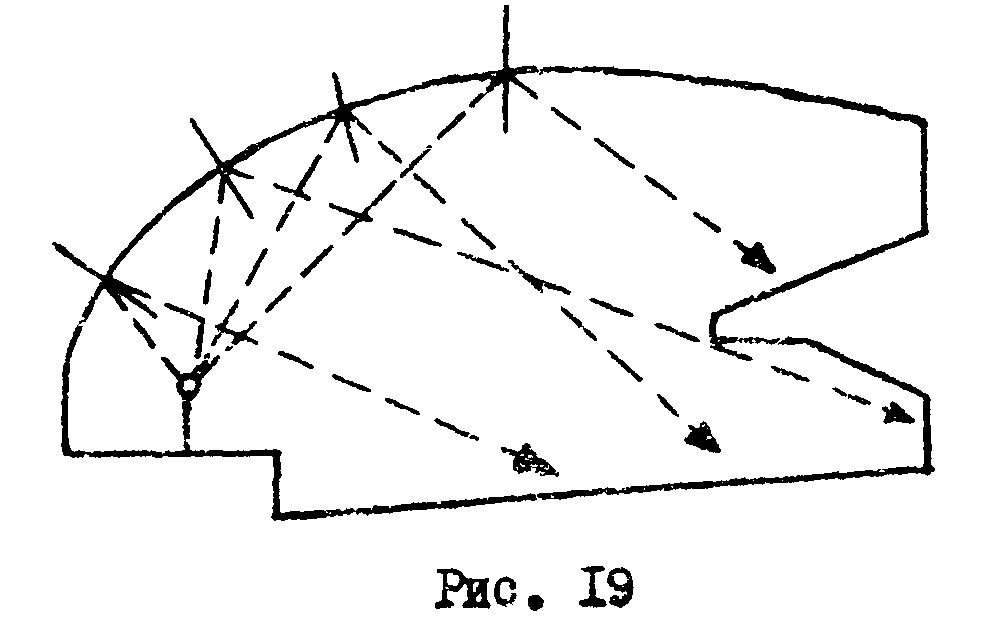

Измерение этих уровней при градуировке искусственного рта необходимо проводить в отсутствие испытуемого микрофона. Допускается измерение и при наличии испытуемого микрофона, если этот микрофон небольших размеров и не искажает звукового поля вблизи искусственного рта. Уровень звукового давления измеряют любым измерителем, обеспечивающим точность измерений не менее 0,5 дБ. Обычно применяют или специальный измеритель уровня звукового давления, или шумомер с включением шкалы - С (а если в нем есть дополнительная шкала с равномерной частотной характеристикой, то пользуются ею). Расположение искусственного рта в помещении должно быть таким, чтобы отражения от стен и других предметов не влияли на звуковое поле у микрофона. Спектральный состав и уровень акустических шумов в помещениях, в которых находятся микрофон и слушатель, должны быть заданы техническими условиями на испытания. Если особо не оговорено, то шум должен быть диффузным, а спектр шума — речевой, с уровнем 65 дБ. Микрофон располагается так, как около искусственного рта человека. Если расстояние от рта человека не задано, то располагают микрофон на расстоянии 2 см от центра рта по его оси.. Магазин затуханий включают между генератором звуковой частоты и искусственным ртом, а располагают его. около слушателя, чтобы слушатель мог сам регулировать затухание. После подготовки аппаратуры к испытаниям устанавливают напряжение на зажимах искусственного рта, соответствующее требуемому уровню Звукового давления на первой частоте измерения (265 Гц). На приемном конце слушатель плавно вводит затухание до исчезновения слышимости тона (чтобы тон был лучше слышен, его делают прерывистым), затем затухание убавляет до момента появления слышимости звуке. Среднее значение вводимого затухания этих двух измерений и является уровнем ощущения данной частотной составляющей. Затем измерения проводят для следующей частоты и т. д. При определении уровня ощущения тона в случае слушания на телефон микротелефонной трубки последний должен быть плотно прижат к уху слушателя, а при ослушании на телефоны с оголовьем степень прижатия должна соответствовать условиям эксплуатации. Измеренные уровни ощущения получаются для пикового уровня речи в соответствующей полосе равной разборчивости. Вычитая из них значение пик-фактора речи (12 дБ), получают средние значения уровней ощущения формант Ek. Пользуясь кривой l, по уровням находят коэффициенты разборчивости wkдля каждой полосы равной разборчивости. Суммируя эти значения и деля на 20 (число полос), получают формантную разборчивость, а по ней можно найти слоговую разборчивость. Измерение разборчивости речи объективным методом применяют, чтобы исключить влияние фактора субъективности слушателя. Порог слышимости в шумах с уровнем выше 40 дБ равен уровню шума в критической полоске слуха. Это обстоятельство используют для измерения уровня ощущения речи. В этом случае вместо слушателя применяют искусственное ухо, на котором располагают телефон (для громкоговорящего приема его помещают в том месте, где размещается ухо слушателя). В искусственном ухе есть микрофон, напряжение от которого подается на измеритель уровня звукового давления. Между микрофоном и измерителем поочередно включают полосные фильтры с шириной полосы, равной ширине критических полосок слуха. Измеряя уровень звукового давления, создаваемый шумами (в отсутствие сигнала), получают уровень порога слышимости, соответствующий действию этих шумов на слух человека. Затем генератор шума выключают и через испытуемый тракт подают тональный сигнал, как и в случае тонального метода, с уровнем, соответствующим данной полосе равной разборчивости. Вводят затухание между генератором и искусственным ртом до тех пор, пока на измерителе уровня (искусственного уха) не будет тот же уровень, что и для шумов в полосе равной разборчивости. Введенное затухание получается равным уровню ощущения речи. Этот метод более стабилен, чем тональный, однако ему присущ такой недостаток: в шумах со спектром, сильно отличающимся от равномерного, он дает ошибку, обусловленную взаимной маскировкой составляющих шума. Оба метода дают ошибку измерений в импульсных шумах. Контрольные вопросы к главе 3 1. Объясните смысл понятий: речевое сообщение и речевой сигнал? 2. Что называют основным тоном речи? 3. Что такое артикуляция? 4. В чём различие понятий: форманта и фонема? 5. Чем объяснить невозможность неискажённой передачи по каналу связи некоторых звуков речи? 6. Каковы требования к ширине полосы частот и динамическому диапазону электрического канала передачи для неискажённого воспроизведения речи? 7. Какова роль эмоциональной составляющей в восприятии содержания речи? 8. Какими физическими характеристиками сигнала передаётся эмоциональная составляющая речи? 9. В каком опыте и с помощью каких устройств можно разделить смысловую (семантическую) и эмоциональную (эстетическую) составляющую речи? 10. Возможно ли создать автомат, идентифицирующий личность человека по его голосу? Каковы принципы и структура этого автомата? Каковы области его применения? 11. Какова идея действия устройства, определяющего эмоциональное состояние человека по изменению параметров речи? 12. При воздействии на массы людей, какие элементы более важны; логические или эмоциональные? 13. Что такое понятность и разборчивость речи? 14. Какие виды разборчивости речи Вы знаете? 15. Как можно измерить разборчивость речи? ГЛАВА 4. АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 4.1. Основные характеристики помещений и студий. Время реверберации Студия — это помещение, специально предназначенное для исполнения речевых и музыкальных программ. Радиовещательной или телевизионной называется студия, которая используется для создания программ радио или телевидения. На киностудиях эти помещения называются тонателье, в кинокомплексах телецентров — студиями озвучивания фильмов [1,2,7]. В случае использования статистической теории реверберации пользуются следующими понятиями и величинами: диффузное поле, средняя длина свободного пробега L, среднее время свободного пробега tср, средний коэффициент поглощения аср, время реверберации Т, время запаздывания первых (ранних) отражений t3, четкость и прозрачность, акустическое отношение R, радиус гулкости rгул. Диффузное поле — это поле, в котором энергия отраженных звуковых волн преобладает над энергией прямого звука. Отраженные звуковые волны движутся в помещении в различных направлениях. Если отзвук затухает не слишком быстро, то в любой точке помещения число налагающихся друг на друга волн с различными направлениями волнового вектора может быть достаточно большим для того, чтобы средние значения потока звуковой энергии по различным направлениям мало отличались друг от друга. Это свойство поля — равенство средних потоков энергии по различным направлениям — называется изотропией. Изотропия поля способствует равномерному распределению звуковой энергии по объему помещения, т. е. равенству средних значений плотности энергии в различных точках помещения. Это свойство носит название однородности поля. Таким образом, диффузное поле — это однородное и изотропное поле волн, движущихся в результате многократных отражений по всем направлениям. Средняя длина свободного пробега lcpопределяется как среднеарифметическое значение длин отрезков между отражающими поверхностями, которые проходят звуковые волны: Lc p=(l1+l2+…+li )/ i (4.1) Экспериментально установили, что для помещений прямоугольной формы средняя длина свободного пробега может быть определена исходя из его геометрических размеров следующим образом: Lcp = 4V/S, где S – площадь помещения, V – его объем. (4.2) Среднее время свободного пробега определяется как отношение средней длины свободного пробега к скорости звука: tcp = Lc p /c = 4V/cS (4.3) Средний коэффициент поглощения. При каждом отражении сигнала от поверхности происходит поглощение некоторой части энергии сигнала Е. В зависимости от свойств отдельных участков, отражающих поверхности, относительная убыль энергии - ∆Е/Е (при каждом отдельном отражении, будет различной. При достаточно большом числе отражений можно говорить о среднем значении коэффициента поглощения.  (4.4) (4.4)Если помещение состоит из iучастков площадью Siс различными коэффициентами поглощения ai, то средний коэффициент поглощения.  (4.5) (4.5)Для получения требуемых акустических характеристик помещений проводят их специальную акустическую обработку. Реверберация. Представление о диффузном звуковом поле в помещениях и связанное с ним представление о возможности использования статистических величин tср и аср дают возможность построить простую теорию нестационарных акустических процессов в помещениях — быстрого нарастания звуковой энергии Е после включения источника звука и постепенного ее снижения после выключения источника. Последний процесс (уменьшение энергии за счет ее поглощения) и представляет собой явление реверберации. Реверберация. Представление о диффузном звуковом поле в помещениях и связанное с ним представление о возможности использования статистических величин tср и аср дают возможность построить простую теорию нестационарных акустических процессов в помещениях — быстрого нарастания звуковой энергии Е после включения источника звука и постепенного ее снижения после выключения источника. Последний процесс (уменьшение энергии за счет ее поглощения) и представляет собой явление реверберации. Временем реверберации это такой интервал времени, в течение которого уровень звукового давления уменьшается на 60 дБ. В волновой теории, разработанной Морзом. Болтом, Дрейзеном и другими, помещение рассматривается как объемный резонатор с множеством собственных (резонансных) частот. Акустические процессы в нем рассматриваются как возбуждение собственных колебаний, их установление и постепенный спад после выключения источника возбуждения. Для прямоугольного параллелепипеда с линейными размерами l, b, h собственные частоты определяются выражением где сO – скорость звука в воздухе, k, m, n – любые целые числа. С позиций волновой теории объясняют различные акустические недостатки помещений: заметное изменение тембра звука в небольших помещениях, неприятное подчеркивание некоторых частотных составляющих, явление "порхающего эха", неудовлетворительное звучание в помещениях, пропорции которого сильно отличаются от "золотого сечения" – кубической формы или сильно вытянутого в одном направлении, с вогнутыми поверхностями и т.д. По-видимому, на основе волновой теории можно определить время реверберации на каждой из резонансных частот помещения, если известны добротность помещения-резонатора или коэффициенты поглощения материалов на этих частотах, хотя в существующей литературе таких расчетных формул не имеется. Старейшей теорией, объясняющей акустические процессы в помещениях, является лучевой. Движение звуковых волн в помещении рассматривается на положении геометрической оптики: угол отражения равен углу падения (рис. 4.1). Положения лучевой теории применимы, если линейные размеры помещения много больше длины волны. Для оценки применимости пользуются соотношением  Рисунок 4.1. Движение звуковых волн в помещении В этом случае можно не считаться с дискретностью спектра собственных частот, и анализ временной структуры поля вести, пользуясь достижениями лучевой теории. С помощью графических построения, натурного моделирования или моделирования с помощью ЭВМ определяют наивыгоднейшие форму и размеры помещения. При этом профилю помещения и его плану придает такую форму, чтобы направить звуковые волны от источника звука на слушательские места, а временные задержи, обусловленные начальными отражениями первыми, вторыми, третьими и т.д. оптимизировать, чтобы получать наилучшее восприятие. Рекомендуемые значения этих задержек для речи и музыки приведены ниже. (таблица 4.1) Таблица 4.1. Рекомендуемые значения задержек для речи и музыки

|