Учебное пособие фармакологии. учебное пособие 2017. Учебное пособие Фармакогнозия

Скачать 1.63 Mb. Скачать 1.63 Mb.

|

|

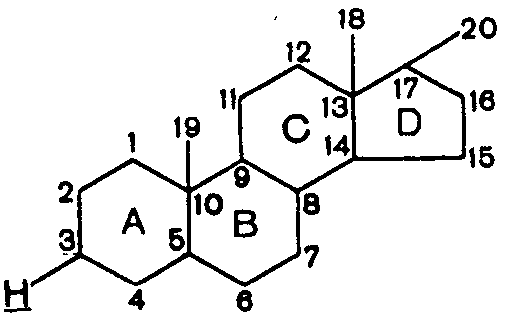

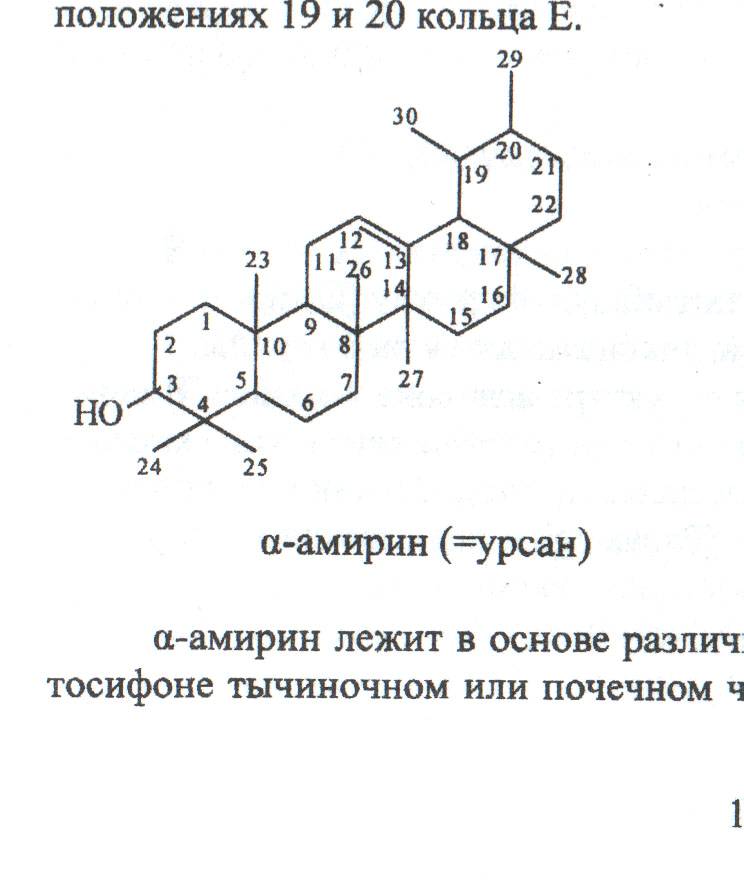

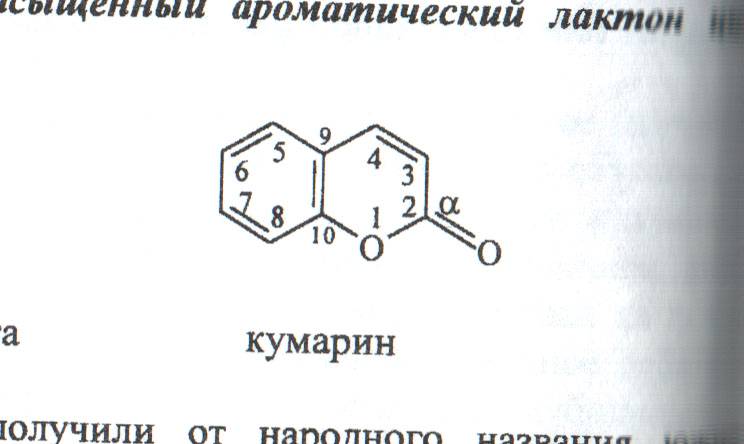

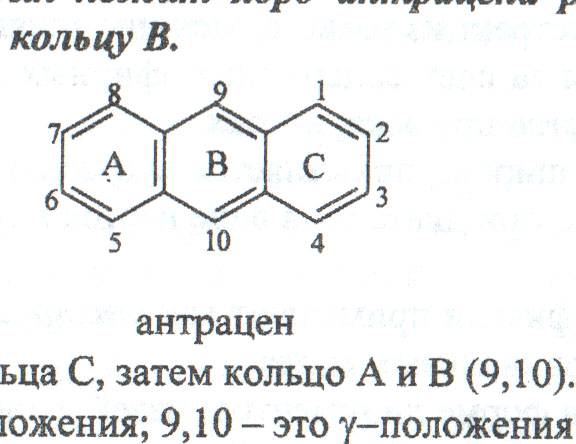

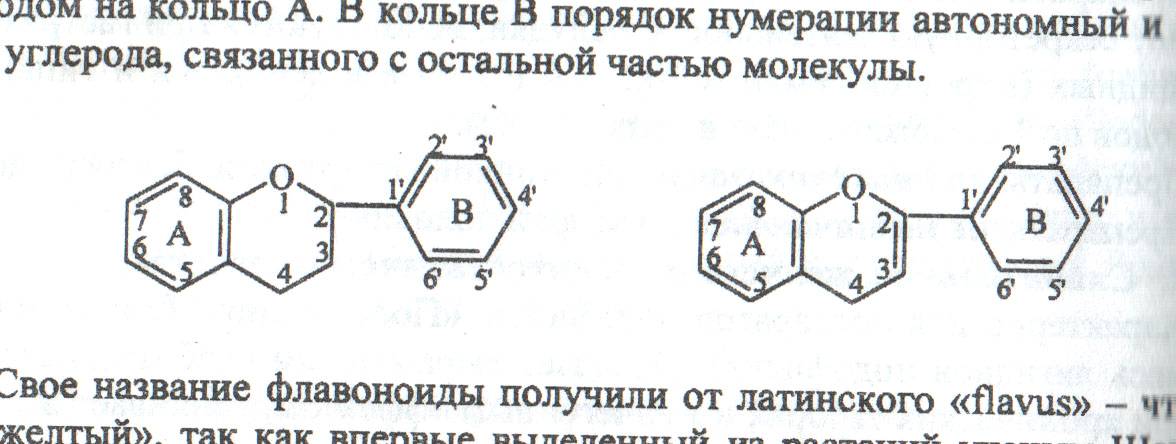

Витамины - сложные, биологически активные органические соединения разнообразной химической природы. Витамины имеют большое значение для нормального обмена веществ, они участвуют во всех биохимических процессах, являясь коферментами ферментов. Классификация по растворимости. Их подразделяют на 2 большие группы: Жирорастворимые, к которым относятся ретинол (вит. А), кальциферолы (вит.гр.Д), токоферолы (вит.гр.Е), филлохиноны (вит.гр.К). Водорастворимые, к которым относятся аскорбиновая кислота (вит. С), витамины группы В (тиамин, рибофлавин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота, цианокобаламин, пангамовая кислота), никотиновая кислота (вит.РР) , витамины гр. Р, витамин У. К витаминоподобным соединениям относят некоторые флавоноиды, липоевую, оротовую, пангамовую кислоты, холин, инозит. Витамин А (ретинол) – содержится в продуктах животного происхождения, в растениях содержатся каротиноиды, которые в печени и стенках кишечника при наличии в пище жиров, желчи и некоторых ферментов распадаются с образованием 1 или 2 молекул ретинола. Показания к применению: заболевания глаз, заболевания кожи, ОРВИ, воспалительные заболевания кишечника, хронический гастрит, цирроз печени, каротиноиды оказывают ранозаживляющее, противовоспалительное, радиопротекторное действия, служат для профилактики злокачественных новообразований. Содержат каротиноиды в больших количествах плоды шиповника, рябины, облепихи, цветки календулы, трава череды, трава сушеницы и т.д. Витамин К (филлохинон) – обеспечивает нормальное состояние свертывающей системы крови. Показания к применению: кровотечения различного происхождения. Содержат витамин К листья крапивы, трава тысячелистника, трава горцев, трава пастушьей сумки и т.д. Витамин С (аскорбиновая кислота) – участвует в окислительно-восстановительных процессах, регулирует обмен веществ, повышает иммунитет, стимулирует рост, стимулирует внутреннюю секрецию, способствует регенерации тканей. Источником служат только растения. Особенно богаты этим витамином плоды шиповника, черной смородины, облепихи, лист первоцвета и т.д. Витамин Р (рутин, кверцетин) – соединения , нормализующие нормальную проницаемость капилляров. При его недостатке капилляры становятся излишне хрупкими, что приводит к мелким кровотечениям и кровоподтекам. Источником служат плоды черной смородины, рябины черноплодной, чай. Сбор сырья, содержащего витамины, производится в сухую погоду в период максимального накопления преобладающего витамина. Сушка сырья проводится тонким слоем при частом перемешивании. Температурный режим сушки для сырья, содержащего витамин К – 40-50оС, каротиноиды – 50-60оС. Плоды шиповника богатые аскорбиновой кислотой рекомендуется сушить при 80-90оС, чтобы инактивировать ферменты и сократить время сушки, сохранить витамин С. Хранение сырья: в сухом, хорошо проветриваемом помещении, оберегая от внешнего воздействия и амбарных вредителей. Вещества вторичного синтеза Вещества вторичного синтеза образуются в растениях в результате диссимиляции. Диссимиляция – процесс распада веществ первичного синтеза до более простых веществ, сопровождающийся большим выделением энергии. Из этих простых веществ с затратой выделившейся энергии образуются вещества вторичного синтеза. Например, глюкоза (вещество первичного синтеза) распадается до уксусной кислоты, из которой синтезируется мевалоновая кислота и через ряд промежуточных продуктов – все терпены. К веществам вторичного синтеза относятся терпены, гликозиды, фенольные соединения, алкалоиды. Все они участвуют в обмене веществ и выполняют важные для растения функции. Среди соединений вторичного синтеза следует отметить несколько групп веществ, обладающих наиболее выраженным фармакологическим действием на организм человека. К этим соединениям в первую очередь применим термин биологически активные вещества (БАВ). Алкалоиды – большая группа природных азотсодержащих соединений основного характера. Из природных фармакологически активных веществ алкалоиды являются основной группой, из которой современная медицина черпает наибольшее количество высокоэффективных лекарственных средств. Распространение в природе. Алкалоидосодержащие растения составляют примерно 10% от всей мировой флоры. Обычно растения содержат несколько алкалоидов (кора хинного дерева содержит более 30 алкалоидов). Наиболее богаты алкалоидами растения семейств маковые, пасленовые, лютиковые, лилейные, хвощевые, эфедровые. В растениях алкалоиды находятся в виде солей органических кислот (щавелевой, винной, лимонной и др.). Они растворены в клеточном соке. Известны алкалоиды, которые находятся в растениях в виде оснований: кофеин, кодеин. Содержание алкалоидов в сырье может быть различным, например, лист белены содержит около 0,15% алкалоидов, хинная кора – до 15%. В настоящее время из растений выделено более 5000 алкалоидов, для 3000 установлено строение. Алкалоиды могут накапливаться в различных частях растений: листьях, плодах, семенах, коре, подземных органах. Биологическая роль алкалоидов еще окончательно не выяснена, но в последние годы предпочтения отдаются их активной роли в обмене веществ, их считают своеобразными регуляторами биохимических процессов. Факторы ,влияющие на накопление алкалоидов: Климат – наибольшее число алкалоидоносных видов, причем с высоким содержанием алкалоидов, встречаются в странах с жарким тропическим климатом. Например, красавка, выращенная в Средней Азии, содержит больше алкалоидов, чем выращенная в Швеции. Влажность – повышенная (против нормы) влажность может снижать содержание морфина в коробочках мака, в сухое жаркое время повышается содержание эфедрина в эфедре хвощевой. Температура воздуха – заморозки действуют на алкалоиды губительно. После заморозков траву чемерицы поедают животные без вредных последствий. Освещенность – листья красавки, выращенной на свету, содержит больше алкалоидов, чем выращенная в тени. Почва – для каждого вида свои определенные почвенные условия. Например, Солянка Рихтера на песчаной почве накапливает алкалоидов больше, чем на глинистой. Внесение азотсодержащих удобрений повышает содержание алкалоидов. Высота над уровнем моря – для некоторых растений существует определенная высота над уровнем моря, когда растение накапливает максимальное количество алкалоидов. Например, для хинного дерева – 1500-2000 м, для табака около 2000 м. Возраст растения - молодые растения и более молодые части растений часто накапливают больше алкалоидов. Фаза вегетации – в определенные периоды развития растения содержат максимальное количество алкалоидов. Время суток – для некоторых растений также играют роль. Например, Солянка Рихтера в ночные и утренние часы содержит больше алкалоидов, чем днем. Индивидуальные особенности – растения, произрастающие в одинаковых условиях, могут содержать различное количество алкалоидов. Классификация. Существует несколько классификаций алкалоидов: ботаническая (алкалоиды мака), фармакологическая (алкалоиды, действующие на нервную систему). В фармакогнозии принята классификация А. П. Орехова, основанная на химическом строении алкалоидов. Всего выделено 13 группп: Ациклические алкалоиды – содержат атом азота в боковой цепи (эфедрин). Производные пирролидина и пирролизидина – платифиллин. Производные пиридина и пиперидина – анабазин, лобелин. Производные тропана – атропин, скополамин. Производные хинолина – хинин, хинидин. Производные изохинолина – морфин, папаверин. Производные хинолизидина – термопсин. Производные индола – резерпин. Производные пурина – кофеин. Стероидные алкалоиды – иервин. Другие группы имеют ограниченное применение. Физико-химические свойства. По физическим свойствам различают алкалоиды, содержащие кислород, и бескислородные алкалоиды. Кислородосодержащие алкалоиды – кристаллические вещества с определенной температурой плавления, большинство бесцветные, реже – окрашенные. Например, алкалоид барбариса берберин – желтый. Бескислородные – маслянистые летучие жидкости (легко перегоняются с водяным паром) с неприятным запахом (анабазин, никотин, кониин). Алкалоиды имеют горький вкус, почти все не обладают запахом (кроме бескислородных). Большинство алкалоидов оптически активны. Некоторые алкалоиды флюоресцируют в УФ-свете. Например, цитизин - фиолетовым, берберин – желто-зеленым цветом. Алкалоиды образуют соли разной степени прочности. Соли алкалоидов хорошо растворимы в воде и этиловом спирте, плохо растворимы или совсем не растворимы в органических растворителях (эфир, флороформ). Соли алкалоидов легко разлагаются под действием едких щелочей и аммиака. При этом выделяются свободные основания. Алкалоиды-основания обычно мало растворяются в воде, но легко растворяются в органических растворителях. Исключения: цитизин, кофеин, кодеин хорошо растворимы и в воде, и в органических растворителях. Алкалоиды образуют нерастворимые или мало растворимые комплексы с солями тяжелых металлов, высокомолекулярными органическими веществами кислого характера. Кроме того, имеют место и другие свойства в зависимости от строения алкалоида. Например, морфин имеет в своем строении ОН-группу и проявляет все свойства фенолов. Анализ сырья (качественное и количественное определение алкалоидов) проводится на основании их физико-химических свойств по методикам указанным в соответствующем нормативном документе. Сбор сырья, содержащего алкалоиды. Сбор сырья проводят в фазу максимального накопления алкалоидов. Сырье ядовито, поэтому все этапы заготовительного процесса осуществляют с соблюдением мер предосторожности. Сушка сырья – сушат сырье сразу после сбора в сушилках при температуре 40-60 градусов. Допускается воздушно-теневая или, для отдельных видов сырья, солнечная. Пути использования сырья. Незначительная часть сырья реализуется населению через аптеки (трава чистотела), значительная часть используется для получения галеновых препаратов (настойки, экстракты) и сборов. Наибольшая часть – используется промышленностью для выделения алкалоидов в чистом виде и выпуска их в различных лекарственных формах (таблетки, ампулы, комплексные препараты). Терпены – природные растительные углеводороды алифатические или циклические, молекулы которых состоят из изопреновых звеньев. Изопрен (С5Н8) – это 5-углеродное соединение с разветвленной цепью и двумя сопряженными двойными связями. Сам изопрен широко распространен в растениях, но присутствует в малых количествах и лекарственным действием не обладает. В растениях чаще встречаются кислородосодержащие терпены – терпеноиды. Терпены классифицируют по количеству изопреновых звеньев: 1. Монотерпены – или собственно терпены (состоят из 2 изопреновых звеньев). Являются агликонами монотерпеновых (горьких) гликозидов и входят в состав эфирных масел. 2. Сесквитерпены - (состоят из 3 изопреновых звеньев). Входят в состав эфирных масел. 3.Дитерпены - (состоят из 4 изопреновых звеньев). Представителями этой группы являются витамин А и спирт фитол. Фитол входит в состав хлорофилла и витаминов группы К. 4. Тритерпены - (состоят из 6 изопреновых звеньев). Являются агликонами тритерпеновых сапонинов. 5. Тетратерпены - (состоят из 8 изопреновых звеньев). К этой группе относят каротиноиды. 6. Политерпены – представителями данного класса терпенов являются растительные полимеры: каучук, гуттаперча. Эфирные масла – летучие жидкие смеси органических веществ, вырабатываемые растениями и обуславливающие их запах. Из ЭМ выделено более 1000 компонентов (терпеноиды – монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, ароматические терпеноиды, а также различные типы углеводородов, спирты, кетоны, сложные эфиры и др.). Распространение в природе. Эфироносные растения широко представлены в растительном мире. Особенно богаты ЭМ растения тропиков и субтропиков, часто встречаются умеренном климате, а многие из них встречаются повсеместно. Богатством эфироносов характеризуются семейства яснотковые, астровые, сельдерейные, миртовые, розовые, рутовые, лавровые, померанцевые. Могут накапливаться в различных частях растений (надземных и подземных) в различных количествах – от тысячных долей % в цветках фиалки до 25% в бутонах гвоздики. ЭМ накапливаются в специальных образованиях, которые по местонахождению подразделяются на эндогенные и экзогенные. К экзогенным относят железистые пятна (лепестки роз), железистые волоски на эпидерме листьев, железки различных типов. К эндогенным образованиям, развивающихся в паренхимных тканях, относят вместилища (девясил, эвкалипт, лимон), отдельные клетки (корневища аира), группы клеток (корневища с корнями валерианы), канальца (плоды сельдерейных), ходы (древесина хвойных). Разные виды растений редко содержат одинаковые по составу ЭМ, даже в одном и том же растении в разных частях содержатся разные по составу ЭМ. Значение ЭМ для растений полностью не выяснено. Считают, что они принимают участие в обмене веществ, предохраняют растения от перегревания или переохлаждения, привлекают насекомых для опыления. Факторы, влияющие на накопление. Климат. Южные растения накапливают ЭМ в больших количествах. Освещенность. Растения, произрастающие на открытых местах, накапливают больше ЭМ. Почва. На рыхлых и удобренных почвах количество ЭМ повышается. Возраст растения. Молодые растения содержат больше ЭМ. Фаза развития. В процессе жизнедеятельности растения изменяется не только количество, но состав ЭМ. Время суток. Большинство растений содержат больше ЭМ в утренние и вечерние часы. Могут оказывать влияние влажность, высота над уровнем моря. Методы получения. В зависимости от количества ЭМ применяются различные методы их получения: 1. Перегонка с водяным паром. Самый старый и до сих пор самый широко применяемый способ. 2. Прессование. Для сырья, содержащего большое количество ЭМ (плоды цитрусовых). 3. Поглощение. Метод основан на свойстве жиров поглощать ЭМ. 4. Экстракция. Проводится различными веществами, в которых ЭМ растворяются. 5. Мацерация. Настаивание сырья в жирном масле. Классификация.В виду того, что ЭМ многокомпонентные смеси, классификация их условная. За основу принимаются главные ценные компоненты ЭМ, определяющие его запах и биологическую активность. Содержащие ациклические монотерпены (гераниол, цитраль). Содержащие моноциклические монотерпены (ментол, цинеол). Содержащие бициклические монотерпены (камфора). Содержащие сесквитерпены (азулен, ледол). Содержащие ароматические соединения (тимол). Физико-химические свойства. ЭМ чаще бесцветные или желтоватые прозрачные жидкости, хотя встречаются и окрашенные (коричное темно-коричневое, тимиановое красного цвета). Запах ароматный, специфический. Вкус пряный, острый, жгучий. Большая часть имеет плотность меньше 1, некоторые – больше 1 (тяжелее воды). В воде ЭМ нерастворимы или плохо растворимы, но при взбалтывании с водой она приобретает запах и вкус ЭМ. Почти все ЭМ хорошо растворимы в спирте, смешиваются во всех отношениях с жирами и жирными маслами, хорошо растворимы в хлороформе, эфире. Большинство оптически активны. Под действием кислорода воздуха, солнечного света некоторые компоненты ЭМ могут окисляться, при повышении температуры, повышении влажности изменяется состав ЭМ, что изменяет запах, вкус, растворимость, цвет, консистенцию ЭМ. Сбор сырья. В период максимального накопления ЭМ в утренние часы. Сушка сырья. Медленная сушка толстым слоем естественными способами или в сушилках при температуре 30-35 (до 40)о. Хранение сырья. Нерасфасованное лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, хранится изолированно в хорошо укупоренной таре. Чистые масла хранят в небольших склянках темного стекла, заполненных доверху. Фармакологическое действие. Оказывают противовоспалительное, бактерицидное, отхаркивающее, седативное действия, стимулируют секрецию пищеварительных желез. Наружно применяются как раздражающие и болеутоляющие средства. Гликозиды – широко распространенная группа природных соединений, распадающаяся под влиянием различных агентов (кислота, щелочь, ферменты) на углеводную часть (гликон) и агликон. Разнообразие гликозидов зависит как от характера сахарной части, так и от природы агликона. Углеводными компонентами могут быть моносахариды, дисахариды и олигосахариды. Соединение гликона и агликона происходит за счет полуацетального гидроксила циклической формы сахара и водорода других функциональных групп. В зависимости от связывающего атома различают несколько типов гликозидов: О-гликозиды – присоединение идет через атом кислорода. Это наиболее многочисленная группа. Легко гидролизуются. S-гликозиды (тиогликозиды) – присоединение идет через атом серы. Очень устойчивы к кислотному гидролизу, но легко подвергаются ферментному и щелочному гидролизу. N-гликозиды – присоединение идет через атом азота. Вырабатываются плесенями и грибами. С-гликозиды – присоединение идет через атомы углерода. Отличаются большой устойчивостью к гидролизу. Содержатся в растениях семейств розовых, бобовых, капустных. Классификация гликозидов. Наиболее многочисленная группа О-гликозидов классифицируют по характеру агликона: 1 .Терпеновые гликозиды – Монотерпеновые (горечи) - агликонами являются окисленные циклические формы монотерпенов. Тритерпеновые гликозиды – агликоны представлены пентациклическими или тетрациклическими тритерпеноидами. К этой группе относят тритерпеновые сапонины 2. Стероидные гликозиды – агликон циклопентанпергидрофенантрен: сердечные гликозиды стероидные сапонины гликоалкалоиды. 3. Фенольные гликозиды – к этой группе относят: кумарины флавоноиды антрагликозиды дубильные вещества гидролизуемой группы. 4. Алкигликозиды – агликонами являются алифатические углеводороды и их производные, например, элеутерозид из элеутерококка колючего. 5.Цианогенные гликозиды – агликон содержит цианогенную группу. Например, амигдалин в семенах плодов черемухи. Физико-химические свойства гликозидов. Гликозиды в чистом виде чаще кристаллические вещества, бесцветные или окрашенные, горького вкуса, легко растворимы в воде и спирте, плохо или не растворимы в неполярных органических растворителях. Обладают оптической активностью. Агликоны гликозидов в воде плохо или нерастворимы, но хорошо растворимы в органических растворителях. Гликозиды осаждаются раствором танина. Под воздействием ферментов, кислот, а некоторые даже при кипячении в воде гидролизуются. При наличии 2-х и более углеводных остатков гидролиз протекает ступенчато. Гликозиды свойственные живым растениям называются первичнымиили нативными. В результате частичного гидролиза образуются вторичные гликозиды. Сбор сырья. Заготовку проводят в период максимального накопления с соблюдением всех правил заготовки лекарственного сырья. Сушка сырья. Необходима быстрая искусственная сушка при температуре 50-60 градусов, т.к. при этой температуре происходит быстрое обезвоживание сырья, а наличие воды необходимо для протекания гидролиза, и происходит инактивация ферментов, вызывающих гидролиз. Хранение сырья. Соблюдают все условия при хранении сырья, т.к. при повышенной влажности сырье быстро отсыревает и ферменты могут восстановить свою активность. Сердечные гликозиды или кардиотонические гликозиды – группа природных биологически активных веществ, оказывающих избирательное действие на сердечную мышцу. Распространение в природе. Растения, содержащие сердечные гликозиды, часто встречаются в природе, обнаружены во флоре всех континентов. Найдены в растениях 13 семейств: лилейные, кутровые, норичниковые, лютиковые, бобовые, капустные и др. в настоящее время выделено более 400 сердечных гликозидов. Находятся в растворенном виде в клеточном соке, обнаружены в различных частях растений. Классификация. Агликоном является циклопентанпергидрофенантрен, содержащий у 17-атома углерода ненасыщенное лактонное кольцо.  В зависимости от характера лактонного кольца выделяют 2 группы сердечных гликозидов: Карденолиды – содержат пятичленное ненасыщеное лактонное кольцо (сердечные гликозиды наперстянки, строфанта, ландыша). Буфадиенолиды – содержат шестичленное ненасыщенное лактонное кольцо (сердечные гликозиды морозника). В природе чаще встречаются карденолиды. Отсутствие или разрыв лактонного кольца приводит к полной потере биологической активности.  Карденолид Буфадиенолид Физико-химические свойства. Сердечные гликозиды кристалллические, реже аморфные вещества без запаха, горького вкуса, с определенной температурой плавления, оптически активны, флюоресцируют в УФ-свете оттенками желтого, зеленого и голубого цветов. В зависимости от растворимости делятся на 2 группы: Гидрофильные СГ легко растворяются в воде, плохо в липидах (СГ строфанта). В организме человека почти не кумулируют. Липофильные СГ легко растворяются в липидах, плохо в воде (СГ наперстянки). К этой группе относятся сердечные гликозиды наперстянки пурпуровой и крупноцветковой. В организме СГ взаимодействуют с белками плазмы крови. Прочность связи прямо пропорциональна растворимости в липидах. Прочные связи затрудняют ресорбцию СГ из крови белками органов, что отражается на быстроте действия СГ. В миокарде фиксируется в 20 раз больше СГ, чем в других органах. Накапливаются (кумулируют) в организме человека, что учитывается при назначении препаратов. Относительно липофильные СГ засчет дополнительной гидроксильной группы в структуре хорошо растворимы в воде илипидах. К этой группе относят сердечные гликозиды наперстянки шерстистой. Отличаются меньшей кумуляцией, чем сердечные гликозиды липофильной группы. Сердечные гликозиды относят к О-гликозидам. В составе углеводной части обнаружено более 30 моносахаридов. Кроме широко распространенных в растительном мире моносахаридов, в состав СГ входят и специфические моносахариды, найденные только в СГ (дигитоксоза, цимароза). Углеводная часть содержит от 1 до 5 моносахаридов. Химические свойства СГ обусловлены особенностями строения СГ – наличием стероидного ядра, лактонного кольца, углеводной цепи и присутствием гликозидной связи. Сердечные гликозиды очень чувствительны к изменению рН среды: в щелочной среде они превращаются в физиологически неактивные изосоединения (изомеризация лактонного кольца), в кислой – легко гидролизуются. Эти особенности учитываются при приготовлении лекарственных форм из сырья, содержащего СГ. Качественные реакции. Проводят с очищенным спиртовым извлечением из растительного сырья. 1. Реакция на стероидную структуру. Реакция Либермана-Бурхарда. При взаимодействии СГ со смесью уксусного ангидрида и конц. серной кислотой появляется розовое окрашивание, переходящее в зеленое. 2. Реакция на ненасыщенное лактонное кольцо. Реакция Балье. При взаимодействии с пикриновой кислотой в щелочной среде СГ образуют комплексы, окрашенные в оранжевый цвет. Количественное определение. Проводится методом биологической стандартизации (ГФ-Х1, т.2). Метод основан на способности СГ в токсических дозах вызывать остановку сердца у подопытного животного (лягушки, кошки, голуби) в стадии систолы. Активность сырья выражается в единицах действия (ЛЕД, КЕД, ГЕД). На некоторые виды сырья НТД предлагает для количественного определения физико-химические методы (хроматоспектрофотометрический, хроматофотоэлектроколориметрический). Факторы, влияющие на накопление сердечных гликозидов: 1. Климат. Большинство растений, содержащих СГ, произрастает в регионах с теплым климатом – тропики, субтропики. 2. Температура воздуха. При низких температурах содержание СГ в сырье снижается. 3. Высота над уровнем моря. Повышенное содержание СГ отмечается у растений, произрастающих в горных районах (морозник кавказский). 4. Освещенность. Условия освещенности также влияют на биосинтез СГ. Наперстянка накапливает максимальное количество СГ на открытых участках, ландыш майский – в тени. 5. Почвенные условия. На образовании СГ отражается плодородие почвы, а также повышенное содержание в почве Мп, Мо, Р. Сбор сырья. Проводится в сухую солнечную погоду по правилам сбора ядовитого сырья. Сушка сырья. Искусственная сушка при температуре 50-60 градусов. Исключение может составить сырье ландыша майского и горицвета весеннего, ферменты которых обладают малой активностью. Поэтому для этих видов сырья допускается воздушно-теневая сушка при условии хорошей вентиляции. Хранение сырья. В отдельном помещении или шкафу под замком. На этикетках тары обязательно указывается ВАЛОР (количество ЕД), год сбора сырья и дата анализа. Переконтроль биологической активности проводится ежегодно. Использование в медицине.Препараты из сырья, содержащего СГ, используются для лечения острой и хронической сердечной недостаточности. Сапонины – стероидные и тритерпеновые гликозиды, обладающие гемолитической и поверхностной активностью и токсичностью для холоднокровных животных. Распространение в природе. Впервые сапонины были выделены в чистом виде из растений рода Мыльнянка. В растительном мире более распространены тритерпеновые сапонины. Они обнаружены в растениях почти 70 семейств. Наиболее богаты тритерпеновыми сапонинами представители семейств аралиевые, синюховые, бобовые, астровые, яснотковые. Стероидные сапонины встречаются значительно реже и обнаружены в растениях семейств диоскорейные, лилейные, норичниковые, лютиковые. Стероидные сапонины часто сопровождают в растениях сердечные гликозиды. Растения, вырабатывающие стероидные сапонины, не содержат тритерпеновые, и наоборот. В растениях сапонины содержатся в растворенном виде в клеточном соке почти всех органов, но чаще в подземных органах. Содержание сапонинов колеблется в широких пределах и может достигать 30 % и более. Сапонины принимают участие в биохимических процессах в растениях: ускоряют прорастание семян, рост и развитие растений, играя роль гормонов роста растений, оказывают влияние на проницаемость растительных клеток. Факторы, влияющие на накопление сапонинов. 1. Фаза развития растения. Для каждого растения существуют свои оптимальные сроки максимального накопления сапонинов. Например, для ортосифона тычиночного – период цветения, для синюхи голубой – конец вегетации. 2. Возраст растений. 3. Климат. Растения, содержащие стероидные сапонины, чаще произрастают в районах сухого и жаркого климата. 4. Уход за растениями. Культивируемые растения быстрее накапливают максимальное количество сапонинов, чем дикорастущие. Например, дикорастущая синюха голубая достигает максимальной продуктивности к 5-6 году жизни, а в культуре – к 2-3 году. Влияние факторов внешней среды на накопление сапонином строго специфично для каждого растения, среди них трудно выделить общие закономерности. Классификация. В основе классификации сапонинов лежит структура агликона. В зависимости от его строения сапонины делятся на две группы. 1. Стероидные сапонины – производные циклопентанпергидрофенантрена. По своему строению близки к сердечным гликозидам, но вместо ненасыщенного лактонного кольца в положении 16-17 содержат спирокетальную группу.  2. Тритерпеновые сапонины – агликоны представлены пентациклическими или тетрациклическими терпеноидами.  Углеводная часть сапонинов может содержать от 1 до 11 моносахаридов (глюкоза, галактоза, рамноза, арабиноза) и их производных (глюкуроновая и галактуроновая кислоты). Они образуют линейные или разветвленные цепи. Разветвление углеводной цепи происходит от первого сахарного остатка, связанного с агликоном. Физико-химические свойства сапонинов. Сапонины бесцветные или желтоватые аморфные или кристаллические (зависит от количества остатков моносахаридов) вещества с высокой температурой плавления (с разложением). Растворимы в воде. Растворимость увеличивается с возрастанием углеводной цепи. В разведенном этаноле растворяются на холоду, в более крепком (80-90%) – только при нагревании, а при охлаждении выпадают в осадок. Нерастворимы в органических растворителях (ацетон, хлороформ, бензол, эфир). Обладают поверхностной активностью и поэтому при встряхивании дают стойкую обильную пену. Такая поверхностная активность связана с наличием в молекуле сапонинов одновременно как липофильных, так и гидрофильных остатков. Химические свойства обусловлены структурой агликона, наличием отдельных функциональных групп, а также присутствием гликозидной связи. Сапонины гидролизуются под влиянием ферментов и кислот. Тритерпеновые сапонины образуют нерастворимые комплексы с солями тяжелых металлов. Сапонины способны образовывать комплексы с белками. Биологические свойства.Сапонины обладают гемолитической активностью, т.е. они способны растворять липидную часть оболочки эритроцитов, гемоглобин свободно поступает в плазму крови и растворяется в ней. Образуется прозрачный красный раствор – «лаковая кровь». Гемолитической активностью обладают только гликозиды. В связи с этим сапонины не применяются для внутривенного введения, т.к. вызывают анемию. При приеме внутрь, после гидролиза в желудочно-кишечном тракте до агликона, сапонины теряют гемолитическую активность. Гемолиз эритроцитов вызывают не все сапонины. Этим свойством не обладают сапонины солодки. Сапонины токсичны для холоднокровных животных (рыбы, лягушки, круглые черви). Они нарушают функцию жабер. Сапонины вызывают гибель холоднокровных животных даже в большом разведении (1: 1 000 000). Агликоны сапонинов для холоднокровных животных не токсичны. Сапонины и пыль сапониносодержащего сырья оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки носа, глаз, полости рта, что необходимо учитывать при переработке такого сырья. Качественные реакции. Основаны на физических (пенообразование), химических и биологических (гемолиз эритроцитов) свойствах сапонинов. Количественное определение. Общих методов количественного определения сапонинов нет. Используют физико-химические методы, основанные на свойствах конкретных сапонинов. Сбор сырья. Проводят в период максимального их накопления в сырье по правилам заготовки гликозидосодержащего сырья. Сушка сырья. В сушилках при температуре 50-60 градусов, допускается естественная сушка, подземные органы можно сушить на солнце. Хранение сырья. Хранят сырье по правилам хранения гликозидосодержащего сырья. Сроки хранения зависят от вида сырья. Использование в медицине. Сапонины обладают широким спектром фармакологического действия. Тритерпеновые сапонины оказывают отхаркивающее действие (солодка, синюха, фиалка), тонизирующее (жень-шень, аралия). Стероидные сапонины снижают уровень холестерина (якорцы стелющиеся). Монотерпеновые (горькие) гликозиды – агликонами являются производные монотерпенов (С2 Н5). Чаще встречаются в семействах горечавковые, яснотковые, астровые и т. д. Проявляют все свойства, характерные для гликозидов. Использование в медицине. Препараты монотерпеновых гликозидов применяются при расстройстве пищеварения, сопровождающихся отсутствием аппетита, т.к. горечи стимулируют секрецию пищеварительных желез и улучшают пищеварение. Фенольные соединения – вещества, содержащие в своей молекуле ароматическое (бензольное) кольцо, которое несет одну, две или более гидроксильных групп (свободных или связанных). Среди веществ вторичного происхождения фенольные соединения наиболее распространены. Распространение в природе. Из растений выделено несколько тысяч фенольных соединений. На долю веществ этой группы приходится до 2-3 % массы органического вещества растений, а в некоторых случаях – до 10% и более. Синтез фенольных соединений происходит только в растениях. Животные потребляют фенольные соединения в готовом виде и могут их только преобразовывать. Фенольные соединения встречаются практически во всех растениях, находятся, как правило, в растворенном виде в клеточном соке. Классификация природных фенольных соединений. В основе химической классификации лежит структура мономерных полифенолов (количество ароматических ядер и атомов углерода в боковой цепи). Огромное количество фенольных соединений может быть разделено на три основные группы по содержанию ароматических ядер: 1. фенольные соединения с одним ароматическим ядром. простые фенолы; фенольные кислоты; фенолоспирты; кумарины, хромоны. 2. фенольные соединения с двумя ароматическими ядрами производные антрацена; флавоноиды; лигнаны. 3. полимерные фенольные соединения. дубильные вещества. Простые фенолы. Встречаются довольно редко, как привило, в качестве сопутствующих веществ. Фенол содержится в хвое и шишках сосны лесной, в плодах и листьях смородины черной. Фенологликозиды. Форма фенольных соединений, у которых гидроксильная группа связана с молекулой моносахаридов. Простейшая форма такой комбинации – фенил-О-гликозиды. Фенологликозиды - это бесцветные или желтоватые кристаллические вещества, растворимые в воде, этиловом и метиловом спиртах. Под действием кислот и ферментов гидролизуются.  Арбутин АрбутинПрименение в медицине. Оказывают антисептическое и дезинфицирующее действие. Фенольные кислоты – относятся к группе простейших фенольных соединений, которые можно рассматривать как производные бензойной кислоты. Весьма широко представлены в растительном мире. Содержатся в растительных тканях в свободном связанном виде (в виде гликозидов). Фенольные гликозиды - кристаллические вещества, растворимые в воде, этиловом спирте. Применение в медицине. Чаще являются сопутствующими веществами. Салициловая кислота найдена в плодах малины (жаропонижающее действие), плодах брусники, рябины обыкновенной, траве фиалки трехцветной. Фенолоспирты – присутствуют в растениях, как в свободном виде, так и в виде гликозидов. Салидрозид (родиолозид) в больших количествах содержится в подземных органах родиолы розовой (тонизирующее действие), оксикоричные кислоты участвуют в биосинтезе кумаринов, флавоноидов, лигнанов и других соединений. Кумарины – природные фенольные гетероциклические соединения производные бензо - α - пирона.  Распространение в природе.Кумарины широко распространены в природе. Они обнаружены в более чем 200 видов растений из 34 семейств. Наиболее богаты кумаринами семейства сельдерейные, бобовые, рутовые. По органам и тканям распространены неравномерно. Они сосредоточены в коре, плодах и подземных органах, меньше их в листьях и стеблях. В растениях семейства сельдерейные локализуются в эфиромасличных канальцах. Физико-химические свойства. Кумарины – аморфные или кристаллические вещества, бесцветные ил слегка окрашенные. При нагревании большинство способны возгоняться. Кумарины плохо растворимы в воде, но хорошо в органических растворителях. Флюоресцируют в УФ-свете. Гликозиды кумаринов хорошо растворимы в воде. Кумарины токсичны для рыб, оказывают наркотическое действие на кроликов, ядовиты для овец, собак, лошадей. Повышают чувствительность к УФ-лучам, вызывая ожоги. Применение в медицине.Кумарины обладают антикоагуляционными свойствами (каштан конский), Р-витаминной активностью, спазмолитическим действием, фотосенсибилизирующим (зверобой), противоопухолевым действием. Антраценопроизводные - группа природных соединений, в основе строения агликонов которых лежит ядро антрацена.  Распространение в природе. Антраценопроизводные в природе чаще присутствуют в виде гликозидов. Антрагликозиды большей частью монозиды или биозиды. Очень компактная группа. Чаще встречаются в растениях семейств мареновые, гречишные, крушиновые, бобовые. В растениях содержатся в растворенном виде в клеточном соке. Классификация. В зависимости от степени окисления антраценопроизводные подразделяются на 2 группы: Окисленные апнтраценопроизводные (оксиантрахиноны): А) производные хризацина ( 1,8-диоксиметилантрахинона) Б) производные ализарина Восстановленные антраценопроизводные: Производные антрона и антранола. Легко окисляются кислородом воздуха и переходят в оксиантрахиноны. Физико-химические свойства. Оксиантрахиноны кристаллические вещества желтого, оранжевого или красного цвета. При нагревании до 210 градусов возгоняются в виде желтых или оранжевых паров, оседая в виде окрашенных кристаллов. Антрагликозиды хорошо растворимы в воде, этаноле, метаноле, агликоны, наоборот, хорошо растворимы в эфире, хлороформе, бензоле. При взаимодействии со щелочами образуют окрашенные феноляты красного цвета. Флюоресцируют в УФ-свете. Качественные реакции. Реакция микровозгонки. Реакция образования окрашенных фенолятов. Количественное определение. Проводят фотоколориметрическим и фотометрическим методами. Сбор сырья. Проводят в период максимального накопления с учетом морфологической группы сырья. Сушка сырья. Искусственная сушка при температуре 50-60 градусов, допускаются естественные способы сушки сырья. Хранение сырья. По правилам хранения гликозидосодержащего сырья. Применение в медицине. Производные хризацина оказывают слабительное действие и применяются при хронических запорах. Производные ализарина оказывают мочегонное и нефролитическое действие. Флавоноиды – группа природных фенольных соединений, в основе структуры которых лежит дифенилпропан с различной степенью окисления и замещения.  Распространение в природе. Это одна из самых распространенных групп фенольных соединений. Флавоноиды широко распространены в высших растениях, папоротниках, лишайниках. Наиболее богаты флавоноидами семейства бобовые, гречишные, яснотковые, цитрусовые, розовые, астровые. Локализуются главным образом в листьях, цветках, плодах, реже в стеблях и подземных органах. В растениях большинство флавоноидов присутствуют в виде гликозидов, которые лучше растворимы в клеточном соке. Некоторые флавоноиды – пигменты, придающие разнообразную окраску растительным тканям. Считается, что флавоноидные пигменты играют роль фильтров, защищая ткани от вредного действия УФ-лучей. Кроме того, флавоноиды принимают участие в дыхании растений. В растениях флавоноиды могут встречаться в виде гликозидов и агликонов. В форме гликозидов присутствуют в надземных частях растений, подземные органы и кора накапливают, главным образом, свободные агликоны. Среди флавоноидов встречаются как О-гликозиды, так и С-гликозиды. В качестве углеводного компонента встречаются моносахариды - глюкоза, рамноза, галактоза, ксилоза и т.д. Некоторые флавоноиды встречаются в виде сложных эфиров с кислотами. Ацилированные соединения флавоноидов найдены в сырье пустырника, липы. Факторы, влияющие на накопление флавоноидов. Содержание флавоноидов в растениях увеличивается под влиянием следующих факторов: увеличение интенсивности солнечного освещения; увеличение высоты над уровнем моря; при приближении к тропикам. на накопление флавоноидов оказывают влияние возраст и фаза развития растения. Классификация флавоноидов. А) производные флавана ( 2-фенилхромана) 1. Катехины - бесцветные соединения, легко окисляются, приобретая окраску в зависимости от степени окисления. Содержатся в чайных листьях. Обладают Р-витаминной активностью. 2. Лейкоантоцианидины – бесцветные соединения, легко окисляются, переходя в антоцианидины. Обладают Р-витаминной активностью. 3. Антоцианидины - окрашенные соединения. Известно 22 соединения этой группы. Являются пигментами растений, окрашивая цветки, плоды и другие части растений от розового до черно-фиолетового цветов. В зависимости от рН среды, приобретают красную (рН меньше 7) или синюю (рН больше 7). Биологическая функция полностью не установлена. Б) производные флавона (2-фенилхромона). флавоны. Соединения желтого цвета. Флавонолы соединения желтого цвета. Флавононолы Флаваноны К флавоноидам относятся также ауроны, халконы (оранжевые пигменты растений), дигидрохалконы. Менее распространены изофлавоноиды, неофлавоноиды, бифлавоноиды. Физико-химические свойства. В чистом виде флавоноиды представляют аморфные (лейкоантоцианидины) или кристаллические соединения с определенной температурой плавления (гликозиды – 100-180о, агликоны – до 300о), без запаха, некоторые с горьким вкусом, бесцветные или окрашенные. Флавоноиды-гликозиды хорошо растворимы в воде и спирте. Свободные агликоны хорошо растворимы в эфире, хлороформе, спиртах, ацетоне. Все флавоноиды хорошо растворимы в щелочах. Флавоноиды - гликозиды подвержены гидролизу. Многие флавоноиды обладают способностью флюоресцировать в УФ-свете. Общих качественных реакций на флавоноиды нет. При исследовании широко используются физико-химические методы. Заготовка сырья. В период максимального накопления, для каждого вида сырья свои определенные сроки. Сырье быстро доставляют к месту сушки, т.к. флавоноиды-гликозиды легко разрушаются. Сушка сырья. В сушилках при температуре 50-60 градусов или воздушно-теневым способом, т.к. прямые солнечные лучи разрушают флавоноиды. Хранение сырья. В упакованном виде в сухом хорошо проветриваемом помещении как обычный лекарственный препарат. Применение в медицине. Флавоноиды имеют широкий спектр фармакологического действия. Оказывают желчегонное, мочегонное, спазмолитическое, гипотензивное действие и т.д. Лигнаны - это группа природных фенольных соединений, производных дифенилпропана. В настоящее время выделено около 300 лигнанов, в т.ч. 30 гликозидов. Распространение в природе. Накапливаются во всех органах и тканях растений. Максимальное накопление наблюдается в плодах и в подземных органах. В растениях находятся в растворенном виде в эфирных и жирных маслах, смолах. Применение в медицине. Многие лигнаны обладают ценным фармакологическим действием: противоопухолевым, противомикробным, тонизирующим действием. Дубильные вещества – растительные высокомолекулярные фенольные соединения, способные осаждать белки, алкалоиды и обладающие вяжущим вкусом. Распространение в природе. Широко встречаются в растительном мире. Практически не существует ни одного класса растений, отдельные представители которых не содержали бы дубильные вещества. Наиболее распространены дубильные вещества в представителях двудомных растений, где они накапливаются в максимальных количествах. Наибольшее количество ДВ накапливается в патологических образованиях – галлах (до 50–70 %). По количеству видов, отличающихся высоким содержанием ДВ, выделяются следующие семейства: розовые, гречишные, миртовые, бобовые, астровые. ДВ накапливаются в разных частях растений, но чаще встречаются в коре, в подземных органах, в стеблях и листьях, а также в оболочке плодов. В клетке находятся в растворенном виде в клеточном соке. В листьях находятся в обкладочных клетках, окружающих жилки, в стеблях, стволах и корневищах – в паренхимных клетках сердцевидных лучей, вкраплены в древесину и флоэму, в механических тканях ДВ отсутствуют. Как и другие фенольные соединения, ДВ в растениях выполняют определенную роль. Они могут рассматриваться как одна из форм запасных веществ (накопление в больших количествах в подземных органах). Обладая бактерицидным и фунгицидным действием, препятствуют гниению древесины и защищают растение от вредителей и заболеваний. Факторы, влияющие на накопление. Климат. Растения, содержащие большое количество ДВ, чаще встречаются в южных районах. Влажность. Как правило, растения, содержащие дубильные вещества, произрастают на влажных почвах, что повышает их количество. Высота над уровнем моря. Чем выше над уровнем моря произрастает растение, тем больше дубильных веществ накапливает. Возраст растения. В определенные периоды жизни накопление ДВ максимальное. Молодые растения содержат больше дубильных веществ, чем старые. Фаза вегетации. Влияет не только на количество, но и на качественный состав ДВ. По некоторым данным минимальное количество ДВ отмечается весной в период отрастания растения, затем оно постепенно увеличивается. Освещенность. Также может оказывать влияние на накопление ДВ. Например, лапчатка, произрастающая на открытых местах, накапливает больше дубильных веществ. Время суток. В утренние и вечерние часы содержание ДВ повышается. Классификация. По классификации К. Фрейденберга Д.В. подразделяются на 2 группы: А) Гидролизуемые дубильные вещества в условиях кислотного или энзиматического гидролиза распадаются с образованием более простых соединений фенольной и нефенольной природы. В зависимости от строения образующихся при полном гидролизе первичных фенольных соединений различают галловые и эллаговые гидролизуемые ДВ. В обеих этих группах нефенольным компонентом всегда бывают моносахариды. Обычно это глюкоза, но могут встречаться и другие. Галловые ДВ (галлотанины) - сложные эфиры галловой или дигалловой кислот с глюкозой, причем к молекуле глюкозы присоединяется разное количество молекул галловой или дигалловой кислот (до 5). Эллаговые ДВ (эллаготанины) при гидролизе отщепляют эллаговую кислоту. Они содержатся чаще в тропических растениях. Б) Конденсированные дубильные вещества под действием кислот не распадаются, а образуют продукты конденсации (нерастворимые аморфные соединения). Они представлены в основном полимерами катехинов или лейкоантоцианидинов. В отличии от гидролизуемых ДВ, конденсированные ДВ содержат мало углеводов. О разделении растений по указанной классификации можно говорить лишь с некоторым приближением, так как немногие растения содержат только одну группу ДВ. Значительно чаще в одном растительном объекте содержатся и гидролизуемые, и конденсированные ДВ, обычно с преобладанием той или иной группы. При этом соотношение гидролизуемых и конденсированных ДВ сильно изменяется в процессе вегетации растения и с возрастом. Старая классификация ДВ основана на способности их при нагревании до 180-200 градусов разлагаться с выделением пирогаллола или пирокатехина. Физико-химические свойства. ДВ аморфные вещества желтого или бурого цвета, вяжущего вкуса, растворимые в воде, спирте, ацетоне, не растворимы в хлороформе, бензоле. Многие ДВ оптически активны. Большинство сильно гигроскопичны. С солями тяжелых металлов, алкалоидами и некоторыми гликозидами образуют нерастворимые осадки. Вызывая свертывание белков, образуют на слизистых оболочках и раневых поверхностях защитные пленки. Легко окисляются кислородом воздуха, образуя флобафены или красени, которые хорошо растворимы в горячей воде и окрашивают отвары в темно-бурый цвет. Качественные реакции. Для обнаружения ДВ используются реакции осаждения (желатином, основным ацетатом свинца) и реакция солями трехвалентного железа. Гидролизуемые ДВ (производные пирогаллола) дают с солями трехвалентного железа черно-синее окрашивание, конденсированные ДВ (производные пирокатехина) – черно-зеленое окрашивание. Сбор сырья. В период максимального накопления ДВ. Сушка сырья. Искусственная сушка при температуре 50-60 градусов. Допускаются естественные способы сушки сырья. Хранение сырья. В сухом месте, в плотной упаковке, желательно в цельном виде, как обычный лекарственный препарат. Фармакологическое действие. Оказывают вяжущее, противовоспалительное, бактерицидное, кровоостанавливающее действия, применяются в качестве противоядий при отравлении солями тяжелых металлов, алкалоидами, гликозидами. Фитонциды – физиологически активные вещества, вырабатываемые высшими растениями и оказывающие губительное действие на микроорганизмы. В больших количествах накапливают чеснок, лук, корни хрена, почки тополя, листья и цветы черемухи. Фитоэкдизоны - полиоксистероидные соединения, первоначально обнаруженные у членистоногих (гормоны линьки), оказались широко распространены в растительном мире (папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Установлено, что сырье левзеи сафлоровидной оказывает тонизирующее действие за счет содержания фитоэкдизонов. Краткие сведения о лекарственных растениях, изучаемых в курсе фармакогнозии.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||