Геология и геохимия. Геология и геохимия нефти и газа. Прозорова. Учебное пособие по дисциплине Геология и геохимия нефти и газа

Скачать 6.77 Mb. Скачать 6.77 Mb.

|

|

6. По распространенности выделяют породы-коллекторы, которые имеют региональное, зональное и локальное распространение. 7. По толщине и выдержанности литологического состава выделяют коллекторы, характеризующиеся выдержанностью или невыдержанностью толщин, литологического состава и фильтрационно-емкостных свойств. 2.6.1.3 Изменение коллекторских свойств пород с глубиной Известно, что изменение ФЕС по разрезу осадочного чехла подчинено генетической закономерности. В начале, с увеличением глубины и ростом геостатического давления, они ухудшаются за счет изменения первичной пористости, вторичного минералообразования и цементации. Эти изменения достигают максимальных значений в так называемой критической зоне гравитационного уплотнения (КЗГУ), которая проявляется в разных регионах в различном интервале глубин. Ухудшению ФЕС особенно подвержены терригенные коллекторы. Ниже КЗГУ коллекторские свойства горных пород начинают улучшаться за счет увеличения вторичной пористости. Главную роль при этом играют геодинамические процессы: тектонодинамические и флюидодинамические. Улучшение коллекторских свойств пород с глубиной происходит легче у карбонатных и других жестких и хрупких пород. Эти породы наиболее сильно подвержены трещинообразованию под воздействием тектонических напряжений и процессам катагенетического изменения. Таким образом, улучшение ФЕС горных пород происходит в результате их растрескивания, выщелачивания и растворения карбонатного или карбонатно-глинистого цемента под воздействием тектонических напряжений и движения горячих агрессивных вод, насыщенных углекислым газом. Растворение приводит к повышению ФЕС только в случае выноса цемента, поэтому разрывные нарушения стимулируют улучшение коллекторских свойств. 2.6.2 Флюидоупоры и ложные покрышки Флюидоупоры –это непроницаемые породы, лежащие над коллекторами нефти или газа и препятствующие миграции УВ в верхние горизонты земной коры. Флюидоупоры, которые непосредственно перекрывают залежи УВ, обычно называют покрышками. Основными факторами, определяющими экранирующие свойства флюидоупоров, являются: проницаемость, литологические особенности, плотность, минеральный состав, характер распространения по площади, толщина и другие. По этим же признакам флюидоупоры и классифицируют. Наиболее полной классификацией, которая включает основные характеристики коллекторов, является классификация Э.А. Бакирова (табл. 12). Таблица 12. Классификация пород-флюидоупоров (по Э.А. Бакирову, 1969)

По характеру распространения в ней выделяются региональные, субрегиональные, зональные и локальные флюидоупоры. По отношению к этажам нефтегазоносности или нефтегазоносным комплексам выделяются межэтажные и внутриэтажные флюидоупоры. Межэтажные флюидоупоры имеют большую толщину и разделяют или перекрывают этажи нефтегазоносности. Внутриэтажные флюидоупоры имеют меньшую толщину и разделяют продуктивные пласты внутри этажа нефтегазоносности. По литологическому составу выделяются однородные и неоднородные флюидоупоры. Однородные флюидоупоры представлены глинистыми, карбонатными и галогенными породами. Неоднородные флюидоупоры делятся на неоднородные смешанные и неоднородные расслоенные. Неоднородные смешанные флюидоупоры состоят из пород различного литологического состава, например, песчано-глинистого, глинисто-карбонатного, терригенно-галогенного и другого, которые не имеют четко выраженной слоистости. Неоднородные расслоенные флюидоупоры состоят из чередующихся слоев различных пород. Флюидоупорами являются глины, каменная соль, гипсы, ангидриты и некоторые разновидности карбонатных пород. Наиболее широко распространены глинистые флюидоупоры. Хорошими экранирующими свойствами обладает каменная соль, благодаря своей пластичности. Основным объективным показателем флюидоупора является низкая проницаемость. Нижний предел проницаемости коллекторов равен 10-15 -10-16 м2. В зависимости от проницаемости по газу А.А. Ханин разделил глинистые породы на пять групп, от весьма низкой, меньше 10-17 м2, до высокой, больше 10-21 м2 (табл. 13). Таблица 13. Группы глинистых пород по экранирующим свойствам (по А.А. Ханину, 1969)

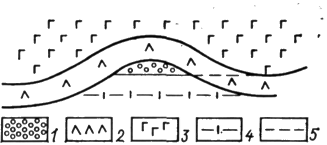

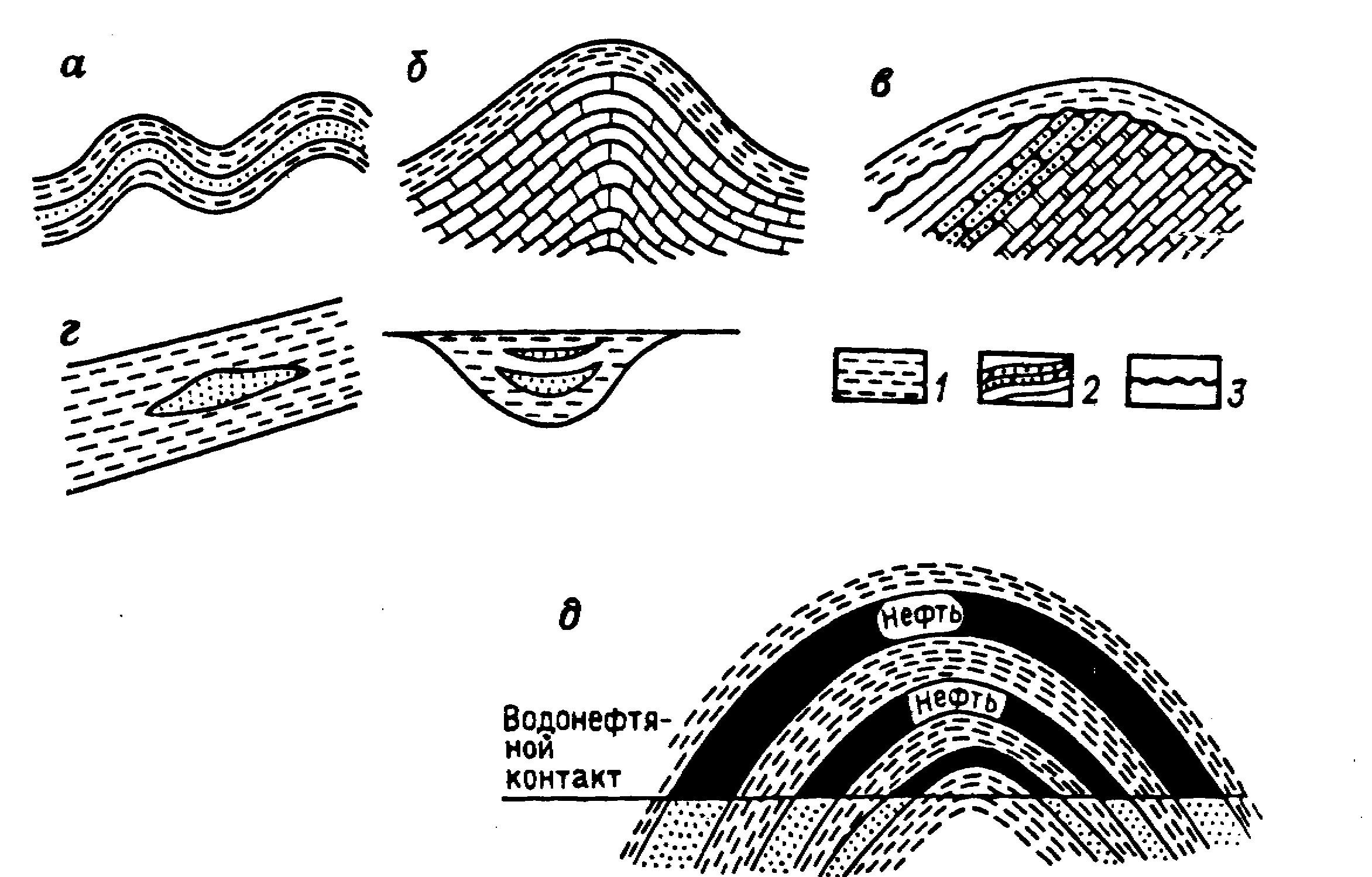

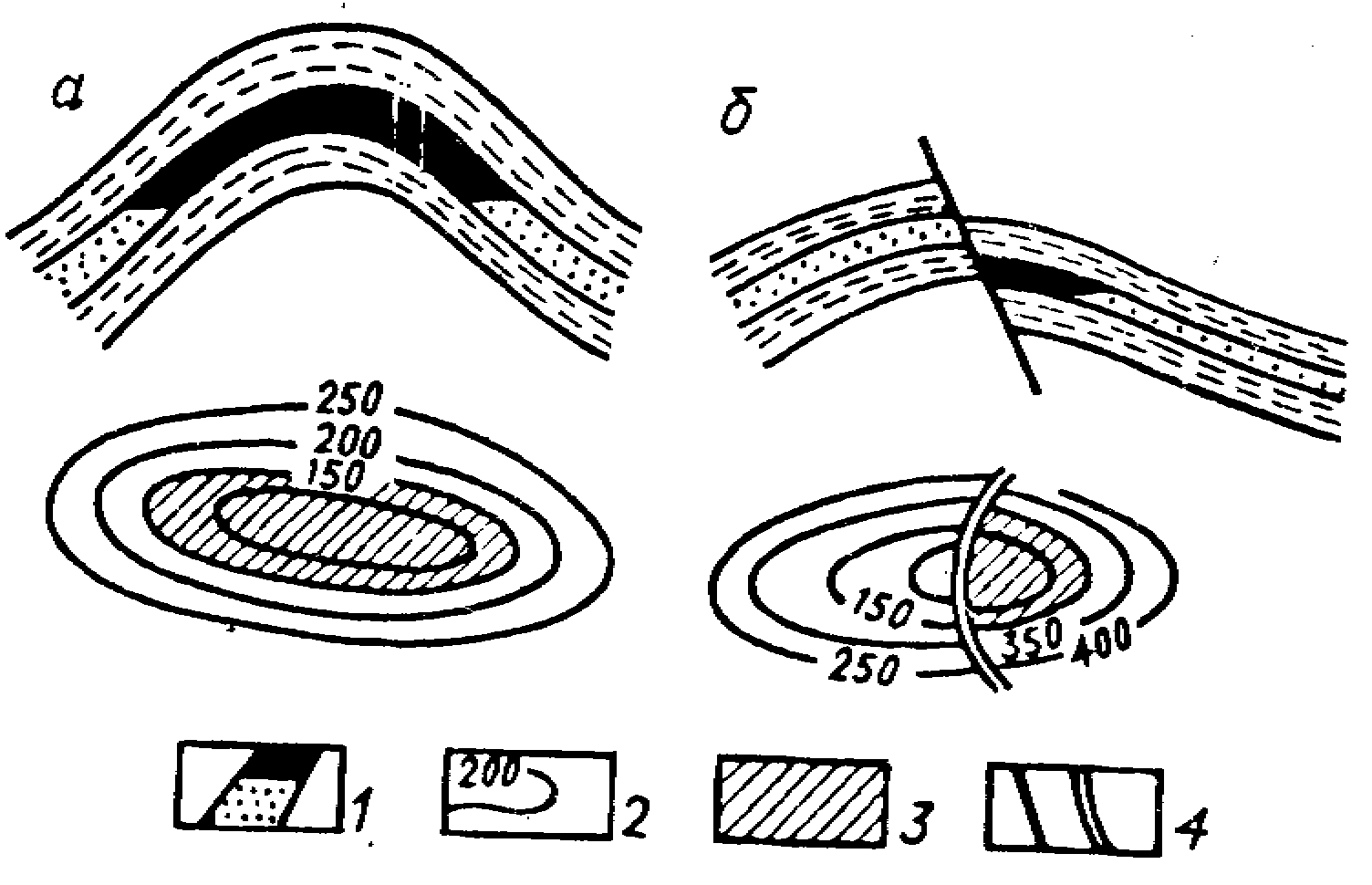

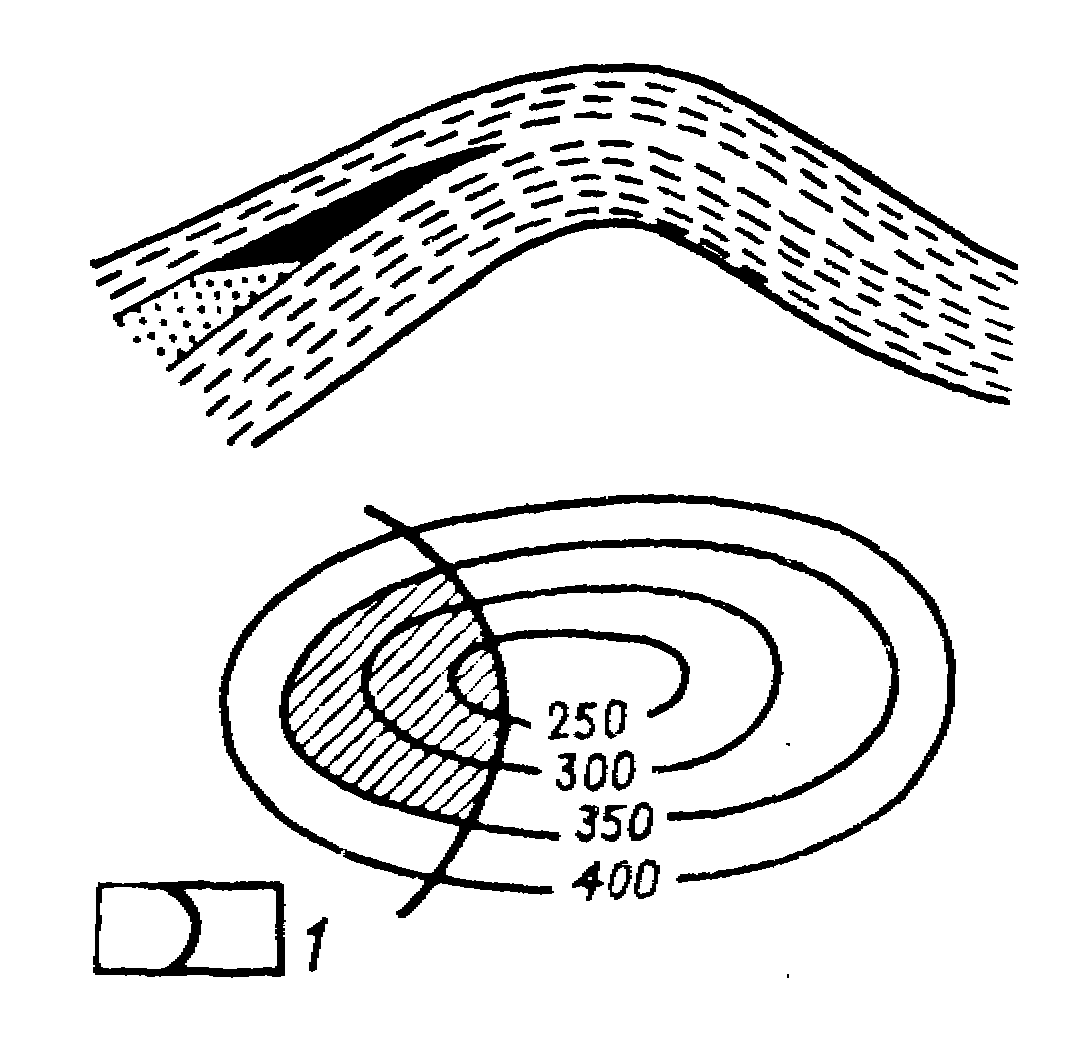

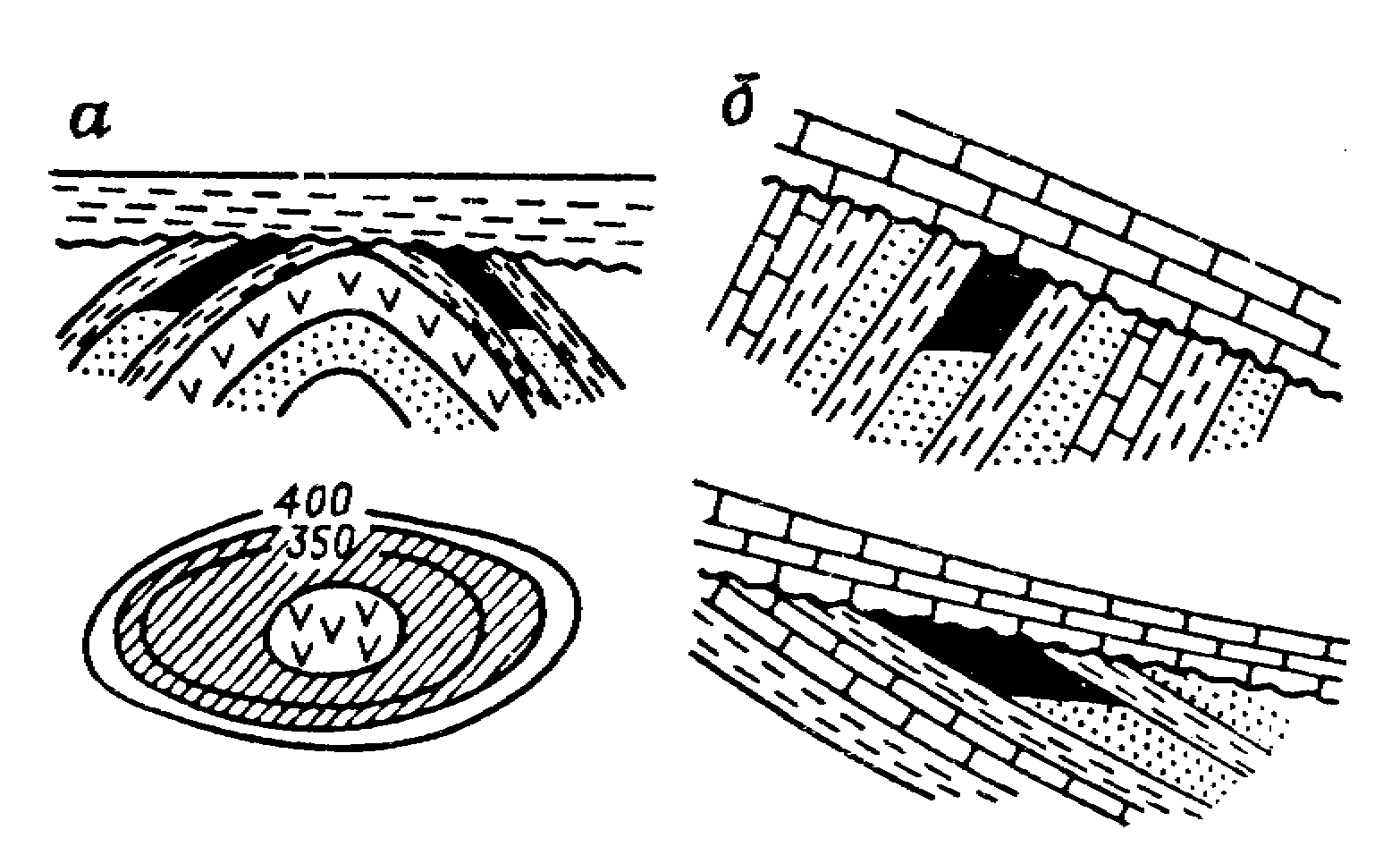

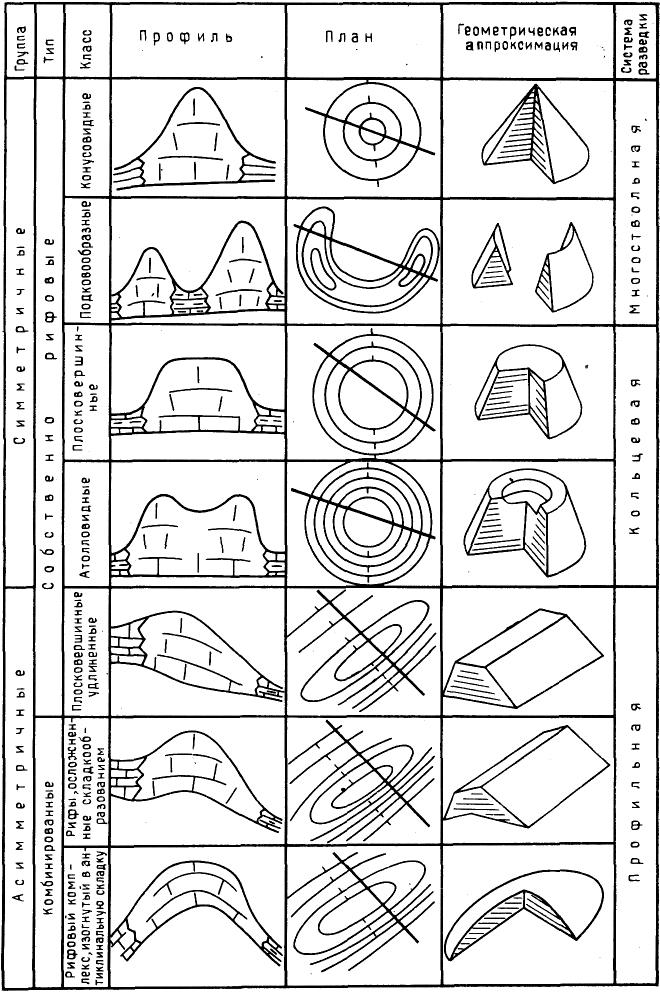

В нефтегазоносных комплексах широко распространены породы, которые из-за малого объема пустотного пространства не могут быть коллекторами, но способны пропускать флюиды по сети трещин. Если такая порода залегает между коллектором с промышленной залежью УВ и флюидоупором, то её называют ложной покрышкой (Б.В. Филиппов, 1963). Высота залежи и соответственно уровень её газоводяного (водонефтяного) контакта в таких случаях контролируется кровлей ложной покрышки (рис. 14). Следовательно, эффективная высота залежи оказывается меньше на толщину ложной покрышки, поскольку в ложной покрышке УВ рассеиваются.  Рисунок 14 - Схема газовой залежи с ложной покрышкой: 1 – газовая залежь; 2 – ангидрит (ложная покрышка); 3 – соль; положение газоводяного контакта: 4 – ожидаемое, 5 - фактическое 2.6.3 Природные резервуары Природный резервуар – это коллектор, частично или со всех сторон ограниченный непроницаемыми породами и являющийся естественной емкостью для нефти и газа, внутри которой возможна циркуляция флюидов. Понятие «природный резервуар» (ПР) впервые сформулировал И.О. Брод (1951), выделив при этом три основных их типа: пластовый, массивный и литологически ограниченный (рис. 15). Пластовый резервуар – это проницаемый пласт, ограниченный флюидоупорами в кровле и подошве (рис. 15, а).  Рисунок 15 - Природные резервуары: а – пластовый; б – однородно-массивный; в – неоднородно-массивный; г – литологически ограниченный; д – пластово-массивный. Массивные резервуары представляют собой большую толщу проницаемых пород, от нескольких десятков до тысячи метров, которые перекрыты флюидоупором. Это может быть высокоамплитудная складчатая структура, рифовый массив или эрозионно-тектонический выступ. Залежи нефти или газа в таких резервуарах контролируются породами-покрышками, только в кровле и с боков коллектора, а внизу, по всей площади, они подпираются водой. Литологически ограниченные резервуары – это линзовидные проницаемые тела, заключенные в толще непроницаемых пород (см. рис. 15, г). По гидродинамическим условиям выделяются природные резервуары с открытой, полуоткрытой (полузакрытой) и закрытой гидродинамическими системами. Гидродинамически открытые системы имеют связь с дневной поверхностью, которая может быть непосредственной и опосредованной. В первом случае проницаемые породы пластового или массивного ПР выходят на поверхность. Во втором случае связь с поверхностью происходит через проницаемые породы другого возраста и состава или по проводящим разрывным нарушениям. Формирование залежей нефти в резервуарах с открытой гидродинамической системой может произойти только за счёт гидравлического экранирования, когда нефть удерживается напором вод и капиллярными силами или за счёт образования асфальтовой пробки. Полуоткрытые гидродинамические системы связаны с пластовыми ПР. Движение флюидов в них происходит на значительной площади от области питания к области разгрузки. Пластовые давления обычно соответствуют гидростатическим давлениям. Гидродинамические системы массивных ПР на глубине связаны с пластовыми ПР и поэтому являются их разновидностью. Гидродинамически закрытые системы связаны в основном с литологически ограниченными резервуарами, в которых движение флюидов ограничено или невозможно. В них часто образуются аномально высокие пластовые давления. При смене инфильтрационного гидродинамического режима на элизионный пластовые ПР становятся неоднородными. В них появляются блоки с различными коэффициентами аномальности пластовых давлений. Такие ПР предложено называть дифференцированными пластовыми резервуарами. 2.6.4 Ловушки нефти и газа Ловушка – это часть природного резервуара, в которой, благодаря уравновешенности гидравлических сил, может происходить аккумуляция нефти и газа и образоваться их залежь. Наиболее простой ловушкой является антиклинальный изгиб пластового резервуара. Основными параметрами такой ловушки являются: толщина коллектора, площадь (в контуре самой нижней замкнутой изогипсы) и высота, измеряемая от кровли коллектора в своде складки до гидравлического замка ловушки. Замок ловушки, или точка высачивания УВ – это гипсометрически наиболее глубокая часть экрана (покрышки), определяющая предельное заполнение ловушки нефтью. Имеется множество классификаций ловушек, составленных с использованием разных принципов. Выделяются морфологические и генетические классификации, а также морфогенетические или генетико-морфологические классификации ловушек нефти и газа. Генетические классификации широко используются на начальных стадиях геологоразведочных работ (ГРР), то есть при прогнозировании ловушек в перспективных нефтегазоносных комплексах слабоизученных территорий. Морфологические и морфогенетические классификации ловушек наибольшее значение имеют на стадии выявления ловушек и на стадии их подготовки к поисковому бурению. Знание морфологии ловушек здесь необходимо для определения рациональной сетки сейсморазведочных профилей, оптимального числа поисково-оценочных скважин и выбора рациональной системы их размещения. Залежи нефти и газа, которые являются основными объектами поисково-разведочных и эксплуатационных работ, классифицируются по разным показателям. Важными из них являются генезис и форма элемента земной коры, в которых они находятся, то есть генезис и форма ловушки нефти и газа. В природных резервуарах выделяется пять следующих генетических типов ловушек: структурный, литологический, стратиграфический, рифовый и гидродинамический. Первые четыре типа ловушек лежат в основе широко известной генетической классификации залежей нефти и газа А.А. Бакирова, в которой они представляют классы залежей. Ловушки структурного типа (рис. 16) образуются в результате пликативных и дизъюнктивных тектонических деформаций горных пород, и разделяются на сводовые, или антиклинальные (рис. 16, а) и тектонически экранированные ловушки (рис. 16, б). Тектонически экранированные ловушки образуются как на антиклинальных структурах, так и на моноклиналях при наличии тектонических разрывов. Более правильно их следует называть дизъюнктивно экранированными, так как своды или антиклинали тоже представляют собой тектонические пликативные экраны на пути движения нефти и газа.  Рисунок 16 - Разрез и план сводовой (а) ловушки и дизъюнктивно (тектонически) экранированной (б) ловушки в пластовом резервуаре: 1 –пласт-колллектор с залежью; 2 – изогипсы кровли пласта-колллектора, м; 3 – залежь в плане; 4 – тектоническое разрывное нарушение Ловушки литологического типа также разделяются на два типа - литологически ограниченный тип и литологически экранированный тип. Литологически ограниченные ловушки образуются в результате литологической изменчивости пород-коллекторов, когда порода-коллектор изолирована со всех сторон, например песчаная (алевролитовая) линза в глинах, или при появлении повышенной локальной трещиноватости горных пород. Поэтому в данном случае понятия «ловушка» и «ПР» совпадают (см. рис. 15, г). Литологически экранированные ловушки образуются в результате выклинивания пород-коллекторов по восстанию слоев (рис. 17) или их фациального замещения одновозрастными слабопроницаемыми породами.  Рисунок 17 - Литологически экранированная ловушка: 1 – линия выклинивания пласта-коллектора Следовательно, здесь породы-коллекторы экранируются слабопроницаемыми породами только по их восстанию. Ловушки этого типа являются полузамкнутыми и имеют гидродинамическую связь с пластовыми ПР. Ловушки стратиграфического типа образуются в результате денудационного срезания пород-коллекторов во время восходящих тектонических движений и их несогласного перекрытия флюидоупорами во время нисходящих движений (рис. 18).  Рисунок 18 - Стратиграфически экранированные ловушки: а – в присводовой части антиклинальной струкутры, б – на моноклинали (непроницаемые породы представлены известняками) Ловушки рифовового типа. Ловушки этого типа связаны с карбонатными породами и имеют большое значение в практике нефтегазопоисковых работ. З.А. Табасаранский в 1982 году относ их к литологическому типу ловушек, а в 1993 году к стратиграфическому типу. Учитывая особенности формирования рифовых ловушек, их следует выделять в самостоятельный тип, как это в общем и принято. Рифовые ловушки связаны с различными рифовыми массивами и биогермными телами, которые образуются в результате отмирания организмов-рифостроителей: известковых водорослей, кораллов, мшанок, губок и других и последующего их перекрытия непроницаемыми породами. Если органогенная постройка не выходила на уровень морского волнения, то она называется биогермом (от греческого bíos - жизнь и hérma – подводная скала). Биогермы могут создавать ассоциации, или биогермные массивы, которые представляют собой группы сближенных биогермов. При достижении биогермами уровня моря, они представляют собой подводные или надводные скалы. Активно разрушаясь под действием волн, биогермы превращаются в рифы. это сложные геологические объекты, включающие в себя органогенную постройку вместе с продуктами её разрушения, а иногда - хемогенные и биохемогенные отложения. Морфологические типы рифовых ловушек показаны на рисунке 19.  Рисунок 19 - Морфологическая классификация, строение и геометрическая аппроксимация рифогенных ловушек (по Г.А. Габриэлянцу, В.Г. Кузнецову и М.Б. Павлову) Гидравлические (гидродинамические) ловушки образуются в результате гидродинамического напора встречного потока вод, оказывающего противодавление на мигрирующие УВ. Большое значение в этом типе имеют капиллярное давление, гидрофобность и гидрофильность пород. Фактически гидравлические ловушки и залежи нефти образуются в том случае, когда гидравлический напор, обычно совместно с капиллярным давлением, превышает гравитационную силу. Величина гравитационной силы pг зависит от разницы плотности воды и нефти ρв-ρн, а также от высоты залежи Н и синуса угла наклона пласта-коллектора sin α, по которому идёт миграция нефти: pг = gН(ρв-ρн) sin α В генетической классификации ловушек Н.А. Еременко (1968) выделено пять типов ловушек: 1) ловушки складчатых областей; 2) ловушки разрывных дислокаций; 3) ловушки стратиграфических несогласий; 4) ловушки литологические; 5) различные комбинации перечисленных типов. Ловушки рифового, литологического, стратиграфического и гидродинамического типа обычно называют неструктурными, а совместно с тектонически экранированными ловушками на моноклиналях - неантиклинальными ловушками (НАЛ) или ловушками сложного экранирования. В генетической классификации неантиклинальных ловушек Г.А. Габриэлянца выделяются две группы ловушек – литологические и стратиграфические. Литологическая группа делится на седиментационные и постседиментационные ловушки. В пределах седиментационных ловушек выделяются: структурно-седиментаионные, аккумулятивные и эрозионно-аккумулятивные. При этом рифовые ловушки относятся к подгруппе седиментационных аккумулятивных ловушек в ранге типа. В пределах постседиментационных ловушек выделяются: диагенетические, эпигенетические, химического выветривания, эрозионные и структурно-денудационные подгруппы ловушек. Н.Б. Вассоевич предложил различать три основных морфологических типа ловушек: замкнутые, полузамкнутые и незамкнутые. Под замкнутыми ловушками понимаются литологически ограниченные ловушки, под полузамкнутыми - литологически экранированные, то есть ловушки, связанные с выклиниванием или замещением пород-коллекторов непроницаемыми породами, а незамкнутые ловушки связаны со сводами антиклиналей. В генетико-морфологической классификации В.Б. Оленина (табл. 14) ловушки разделены сначала по форме, а затем по генезису, поскольку форму он считал наиболее важным признаком. Таблица 14. Классификация ловушек нефти и (или) газа (по В.Б. Оленину, 1974)

В этой классификации, например, биогенные выступы, то есть рифовые ловушки выступают в ранге вида в составе группы выступовых ловушек. Анализ различных классификационных схем показывает, что структурные, литологические, рифовые и стратиграфические ловушки, так или иначе, находят отражение во всех схемах и являются основными и наиболее широко распространенными генетическими типами ловушек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||