Проблемы устойчивого. КУРСАЧ ПУР. Useful almost 5 подписчиков Подписаться Плюсы и минусы использования атомной энергетики

Скачать 1.06 Mb. Скачать 1.06 Mb.

|

|

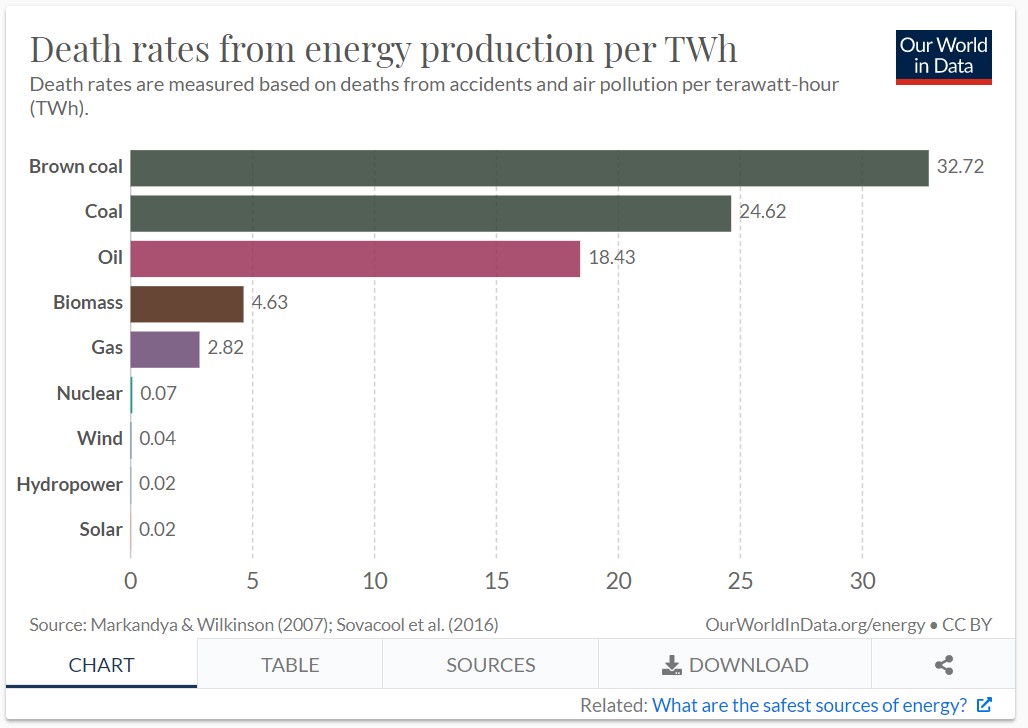

Плюсы и минусы атомной энергетики. Главные аргументы в пользу развития атомной энергетики – это сравнительная дешевизна энергии и небольшое количество отходов. В пересчете на единицу производимой энергии отходы от АЭС в тысячи раз меньше, чем на угольных ТЭС (1 стакан урана-235 дает столько же энергии, сколько 10 тыс. т угля). Достоинством АЭС является и отсутствие выбросов в атмосферу диоксида углерода, которое сопровождает производство электроэнергии при сжигании углеродистых энергоносителей. Сегодня уже совершенно очевидно, что при нормальной работе АЭС экологический риск получения энергии несравненно ниже, чем в угольной промышленности (табл. 22). Таблица 22 Число преждевременных смертей, связанных с годом работы блока мощностью 1 ГВт в угольном и атомном топливном циклах (по Акимовой и др., 2001)

По примерным расчетам, закрытие уже существующих АЭС потребовало бы дополнительно сжигать ежегодно 630 млн. т угля, что привело бы к поступлению в атмосферу 2 млрд. т диоксида углерода и 4 млн. т токсичной и радиоактивной золы. Замена АЭС на ТЭС привела бы к 50-кратному увеличению смертности от атмосферного загрязнения. Для извлечения из атмосферы этого дополнительного диоксида углерода потребовалось бы посадить лес на площади, которая в 4-8 раз превышает территорию ФРГ. У атомной энергетики есть серьезные оппоненты. Как неконкурентоспособную ее рассматривает в последних работах Л.Браун (Brown, 2001). Аргументами против развития атомной энергетики являются сложность обеспечения полной безопасности ядерного топливного цикла, а также риск аварий на АЭС. Историю развития атомной энергетики омрачают тяжелые аварии, которые произошли в Кыштыме и Чернобыле. Однако, вероятность аварий на современных АЭС крайне низка. Так, в Великобритании она составляет не более чем 1:1 000 000. В Японии строятся новые АЭС (в том числе и самая крупная в мире «Фукусама») в сейсмически опасных районах на берегу океана. Перспективы атомной энергетики.Исчерпание углеродистых энергоносителей, ограниченные возможности энергетики на основе ВИЭ и возрастающая потребность в энергии подталкивает большинство стран мира к развитию атомной энергетики, причем строительство АЭС начинается в развивающихся странах Южной Америки, Азии и Африки. Возобновляется ранее приостановленное строительство АЭС даже в странах, пострадавших от Чернобыльской катастрофы – Украине, Белоруссии, РФ. Возобновляется работа АЭС в Армении. Повышаются технологический уровень атомной энергетики и ее экологическая безопасность. Уже разработаны проекты внедрения новых, более экономичных реакторов, способных расходовать на получение единицы электроэнергии в 4-10 раз меньше урана, чем современные. Обсуждается вопрос об использовании в качестве «топлива» тория и плутония. Японские ученые считают, что плутоний можно сжигать без остатка, и АЭС на плутонии могут быть самыми экологически чистыми, так как не дают радиоактивных отходов (РАО). По этой причине Япония активно скупает плутоний, освобождающийся при демонтаже ядерных боеголовок. Однако для перевода АЭС на плутониевое топливо нужна дорогостоящая модернизация ядерных реакторов. Меняется ядерный топливный цикл, т.е. совокупность всех операций, сопровождающих добычу сырья для ядерного топлива, его подготовку к сжиганию в реакторах, процесс получения энергии и переработку, хранение и захоронение РАО. В некоторых странах Европы и в РФ осуществляется переход к закрытому циклу, при котором образуется меньше РАО, т.к. значительная часть их после переработки дожигается. Это позволяет не только снизить риск радиоактивного загрязнения среды (см. 6.2.5), но в сотни раз уменьшить расходы урана, ресурсы которого исчерпаемы. При открытом цикле РАО не перерабатываются, а захораниваются. Он более экономичен, но экологически не оправдан. По этой схеме пока работают АЭС США. В целом вопросы переработки и безопасного захоронения РАО технически разрешимы. В пользу развития атомной энергетики в последние годы высказывается и «Римский клуб», эксперты которого сформулировали следующее положение: «Нефть – слишком дорого, уголь – слишком опасно для природы, вклад ВИЭ – слишком незначителен, единственный шанс – придерживаться ядерного варианта». В заключение обсуждения перспектив развития энергетики приведем табл. 23, в которой показана площадь, необходимая для электростанций, работающих на разных энергоносителях. Таблица 23 Площади отчуждаемых земель (в среднем), необходимые для производства 1 МВт электроэнергии в год на электростанциях разного типа (по Лаврову, Гладкому, 1999)

Контрольные вопросы 1. В каких странах наиболее развита атомная энергетика? 2. В чем состоят экологические «плюсы» и «минусы» атомной энергетики? 3. Возможна ли безопасная атомная энергетика? Энергосбережение Энергосбережение – это важнейший дополнительный энергосырьевой источник, один из важных элементов стратегии создания общества УР. За последние 20 лет удельное энергопотребление в мире на единицу ВВП уменьшилось более чем на 25%. Необходимо дальнейшее энергосбережение во всех сферах жизни: в промышленности, на транспорте, в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве. Энергосбережение в промышленности.Эта область хозяйства обладает воистину неисчерпаемыми ресурсами энергосбережения. Оно включает: – использование энергосберегающих технологий. Так, к примеру, в металлургии переход от мартеновского способа плавки стали к конверторному способу позволяет затрачивать на производство 1 т готового продукта в 2 раза меньше энергии. Во многих случаях энергосбережение достигается за счет использования вторичных ресурсов. Так, в 10 раз экономится энергия, если сталь выплавляется не из чугуна (а тот – из руды), а из металлолома. В 3 раза меньше затрачивается энергии на производство стекла из битой посуды, по сравнению с процессом варки его из первичного сырья; – снижение тепловых потерь при децентрализации производства электроэнергии. Небольшие блок-ТЭЦ мощностью от 100 кВт до 10 МВт, расположенные в подвальных этажах жилых зданий, позволяют использовать тепловые отходы для отопления. Блок-ТЭЦ вызывают незначительное загрязнение атмосферы; – оптимизацию территориальной структуры производства и уменьшение длины перевозок: переработка металлолома без транспортировки на металлургические комбинаты, замена больших хлебозаводов минипекарнями, гигантов пивоваренной промышленности минипивоварнями и т.д. Энергосбережение на транспорте.Этот ресурс энергосбережения может быть реализован путем экологизации автомобильного транспорта (см. 7.2) и повышения КПД тепловозов, теплоходов, электровозов, самолетов и т.д. Энергосбережение в сельском хозяйстве.Возможно существенное уменьшение затраты антропогенной энергии на каждую единицу производимого сельскохозяйственного продукта. Высокий потенциал энергосбережения может быть раскрыт при: – полном использовании внутреннего биологического потенциала агроэкосистем (биологической азотфиксации, использования органических удобрений, применения получаемого из навоза биогаза для обогрева животноводческих помещений, сухого земледелия, разведения холодостойких пород животных и т.д., см. 5.2); – использовании новой сельскохозяйственной техники (более легкой, с широкозахватными и комплексными агрегатами, снижающими количество проходов техники по полю); – внедрении энергосберегающих технологий обработки почвы (безотвальной и особенно минимальной обработки) и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (сушка зерна, хранение овощей и фруктов и т.д.); – уменьшении транспортных расходов за счет приближения ферм к полям, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции непосредственно в хозяйстве. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.Много энергии можно сэкономить в быту, так как большую часть энергии человек затрачивает на систему жизнеобеспечения (энергия пищи составляет не более 5-7%). Так, флюоресцентная лампочка мощностью в 18 Вт дает столько же света, сколько лампочка накаливания в 75 Вт. Замена ими ламп накаливания позволит сократить потребление электроэнергии на освещение примерно в 4 раза. Кроме того, новые лампочки в 7 раз долговечнее, чем старые, что позволит экономить и ресурсы. Теплоизоляция стен даже в самых холодных районах позволит резко сократить расходы энергии на обогрев жилья. Вместо печи будет достаточно одного небольшого электронагревателя. Имеется принципиальная возможность сократить примерно в 2 раза расход электроэнергии при использовании холодильников, телевизоров и т.д. Сегодня самым жестким является шведский стандарт, который допускает теплопотери зданий не более 50-60 кВт-час/год на 1м2, а в Германии он равен 200. В принципе, можно сократить порог теплопотерь до 15 кВт-час/год (Кондратьев, 1998). Трудно даже представить, какую экономию энергии можно получить при ликвидации расточительства тепла в жилищах россиян. В США в 1972 г. энергопотребление среднего холодильника составляло 3,36 Втч/год, в 1993 г. стандарт был снижен до 1,16 Вт-час/год. В Дании сегодня это значение составляет 0,45, причем, планируется его уменьшение до 0,26 (Вайцзеккер и др., 2000). Весьма любопытно, что в развивающихся странах, где основными источниками энергии являются некоммерческие (в первую очередь древесина), ставится вопрос об улучшении конструкций домашних очагов. При открытых очагах КПД использования энергии составляет всего 10%, более совершенная закрытая конструкция позволяет повысить КПД в 2-3 раза, что способствует сохранению лесов. Возможности энергосбережения весьма велики, что можно проиллюстрировать табл. 24, в которой показана энергоемкость ВВП в разных странах. Таблица 24 Показатели энергоемкости производства (т нефтяного эквивалента на 100 долларов ВВП) в некоторых странах мира

Цифры таблицы свидетельствуют, что ресурсы энергосбережения особенно велики в России, где на единицу ВВП затрачивается энергии в 2-3 раза больше, чем в развитых странах. Контрольные вопросы 1. Перечислите основные пути развития энергосбережения в промышленности. 2. Какие резервы экономии энергии имеются в сельском хозяйстве? 3. Как можно снизить затраты энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве? 4. Сравните энергоемкость производства в РФ и в развитых странах. Заключение Развитие цивилизации сопровождалось повышением энерговооруженности человека. В настоящее время на одного жителя земли в среднем приходится 2 кВт энергии, на жителя США – 10 кВт. В целом валовое производство энергии в будущем возрастет незначительно. Прирост энергопотребления в развитых странах в течение ближайших 20 лет не превысит 1,5% в год, в развивающихся странах он будет в 2 раза выше. После этого ожидается стабилизация энергопотребления за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий в промышленности, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте. В начале XXI столетия в мировой энергетике преобладала теплоэнергетика на основе использования нефти, угля и газа, хотя в последние десятилетия возросла доля гидроэнергетики и атомной энергетики, вклад которых сегодня примерно одинаков и составляет около 7%. Поскольку энергоносители, составляющие основу теплоэнергетики, исчерпаемы (особенно нефть и газ), вклад этой отрасли в энергетический бюджет будет неминуемо снижаться. Энергетика на основе угля, запасы которого достаточно велики, может развиваться в том случае, если удастся разработать технологию конкурентоспособного безопасного использования этого наиболее «грязного» топлива, в первую очередь путем подземной газификации. Гидроэнергетика во многом исчерпала свои возможности, дальше она будет развиваться в основном за счет использования малых водотоков. До 10-30% в течение столетия может увеличиться вклад нетрадиционной энергетики на основе использования ВИЭ, однако в ближайшие 30 лет ее вклад в энергетический бюджет мира вряд ли превысит 3%. Имеется множество технических проблем, которые сдерживают развитие нетрадиционной энергетики, и в первую очередь – высокая материалоемкость. Так, для ВЭУ нужно большое количество алюминия, производство которого дорого и небезопасно для окружающей среды; для СЭС – много цемента и железа; для солнечных элементов – химически чистый кремний, который очень дорог. Кроме того, поскольку ВИЭ рассредоточены, для их концентрирования нужны большие площади. Наконец, районы, где возможно использование ВИЭ, удалены от тех территорий, где энергия будет использоваться. Это ставит вопрос о необходимости новых технологий передачи электроэнергии на большие расстояния (например, по водородопроводам). Единственная реальная возможность компенсировать снижение производства энергии теплоэнергетикой – развитие атомной энергетики. В этом случае практически неисчерпаемы запасы энергоносителей, энергетические установки компактны и не загрязняют атмосферу диоксидом углерода, невелик объем жидких и твердых отходов. Однако при всей перспективности атомной энергетики она является самой опасной. Ее история омрачена катастрофами в Кыштыме и Чернобыле. Тем не менее, у человечества нет другого пути, как развивать атомную энергетику, обеспечивая ее безопасность. Как показывает опыт Франции, Великобритании и Японии, это вполне возможно. Разумеется, основой энергетической политики в обществе УР будет энергосбережение. Ко дню энергетика месяц назад я дал большое интервью об атомной энергетике, ее состоянии сегодня, перспективах, плюсах и минусах, рисках, экономике, экологии и общественном восприятии. Думаю, это будет небезынтересно моим читателям, интересующимся этой темой. Оригинал интервью для екатеринбургского издания ItsMyCity тут. Но тут я выкладываю чуть расширенную и уточненную версию. — Сегодня на атомную промышленность есть два крайних взгляда. С одной стороны, есть те, кто видят в ней абсолютную угрозу, утверждают, что безопасных АЭС не бывает, на любой из них в любой момент может произойти авария с серьезными последствиями. Сторонники противоположной точки зрения уверены в полной безопасности современных атомных станций, ссылаясь на пример реакторов ВВЭР-1200. На какой позиции стоите вы, и насколько опасны те АЭС, которые есть в мире и России? —Я не сторонник крайних взглядов. Моя позиция ближе ко второй, но с важным уточнением. Не бывает полной и абсолютной безопасности. Любая техника может отказать, и инженеры и проектанты атомных станций знают это лучше, чем кто-либо. Атомная станция — это очень сложная и действительно потенциально опасная система. Цена ошибки там высока. Но люди имеют опыт создания таких систем безопасными. Просто вы рассчитываете риски отказов, рассматриваете самые невероятные сценарии аварий и закладываете в проект меры компенсации для них, делаете большой запас прочности важных элементов, дублируете все важные системы защиты и т.д. Такой же подход применяется, например, в авиации или других опасных производствах. Т.е. какое-то оборудование может сломаться, но в итоге это не приведет к аварии или катастрофе, потому что у вас есть план и резерв на этот случай, и порой не один. В стоимости АЭС системы безопасности составляют значительную величину, чуть ли не половину. Я недавно смотрел статистику по авариям на наших электростанциях, хотя точнее сказать по отказам оборудования. На АЭС в этом году приходится лишь 2% отказов, хотя их доля в выработке электроэнергии в стране почти 20%. При этом ни один отказ не сопровождался угрозой радиационных аварий. Обычно это выход из строя какого-то электротехнического оборудования, не влияющего на ядерную безопасность, ну, например, отказ трансформатора, которые есть на любой электростанции. Но мы видим, что даже по таким отказам не влияющих на радиационную безопасность элементов АЭС оказываются куда надежнее. И, кстати, когда в новостях мы читаем об остановке какого-то энергоблока АЭС, это тоже говорит о приоритете безопасности – т.е. автоматика постоянно отслеживает работу всех систем и если видит что что-то идет не так, срабатывает даже без участия человека, перестраховываясь до выяснения причин. Такие остановы происходят на АЭС во всем мире, на наших АЭС несколько раз в год, и их число с годами снижается. Часто это ложные срабатывания из-за отказа какого-то датчика. Хотя в СМИ обычно каждый такой останов блока подается как авария или угроза крупной аварии на АЭС, чем он, конечно, не является. Так же как в авиации, каждый инцидент или авария становятся предметом детального изучения. Например, все «чернобыльские» реакторы РБМК (Реактор большой мощности канальный), которые и сейчас работают на Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС, были серьезно модернизированы и повторение там такой аварии как в Чернобыле исключено. Фукусима тоже внесла свои коррективы. После нее все АЭС мира прошли стресс-тесты и проверки, на российских АЭС тоже были внесены изменения. Главная проблемы в Фукусиме была связана с перегревом реактора из-за обесточивания станции. В результате на российских АЭС добавили мобильные дизель-генераторы (плюсом к штатным стационарным), даже на нашей Белоярской АЭС. Хотя у нас ни цунами, ни наводнения быть не может. Но пару лет назад на ней проводилась тренировка по «фукусимскому сценарию» - как она себя поведет при обесточивании. Отлично повела, как и заложено проектом, новый реактор БН-800 самостоятельно охлаждается нужное время без внешних источников энергии, даже без этих дизель-генераторов. В этом плане наш быстрый реактор на Белоярской АЭС, в силу особенностей конструкции и естественной безопасности, даже надежнее других современных реакторов. Если говорить о новых реакторах ВВЭР-1200, которые активно приходят на смену старым энергоблокам АЭС у нас в стране и строятся на экспорт, то там действительно есть ряд новых систем. Поэтому их относят их к новому поколению 3+. Из улучшений там есть двойная бетонная оболочка, такой бетонный «колпак», который в случае аварии не даст выйти радиации наружу и защищает реактор от влияния извне, в т.ч. падения самолета и природных явлений. Другая система - это ловушка расплава под реактором, которая в случае плавления ядерного топлива не даст ему выйти за пределы блока. Если вы смотрели сериал «Чернобыль», то подобную «ловушку» в полевых условиях сооружали шахтеры, т.к. у Чернобыльской станции такой ловушки расплава не было, а на новых она есть в «базовой комплектации». Еще добавлены системы дожигания водорода, которые исключают возможность взрывов, которые случились на Фукусиме. Испытываются новые виды более безопасного топлива и т.д. Так что совершенствование идет постоянно во всем мире, и старые блоки тоже улучшаются. Но и старые и новые блоки обладают очень низкой вероятностью тяжелых аварий. Риск погибнуть в ДТП в тысячи раз выше. Результат мы видим, так как каждый год в мире на дорогах погибает почти полтора миллиона человек. Риск погибнуть в авиакатастрофе гораздо меньше, но многие боятся самолетов. То же касается и АЭС. Яркие события, будь то авиакатастрофа или Чернобыль, надолго запоминаются и пугают. А то что кажется привычным уже не так страшно. Но статистика и научные исследования говорят о том, что даже с учетом жертв Чернобыля (порядка 4000 человек по данным ВОЗ) и Фукусимы (максимум 1 от заболеваний, связанных с облучением и несколько сот из-за стресса при эвакуации, и это на фоне 18 тыс. погибших от самого цунами), атомная энергетика является одним из самых безопасных способов получения электроэнергии.  Статистика смертей на 1 ТВт*ч произведенной электроэнергии по разным типам генерации. Источник: Ourworldindata.org Статистика смертей на 1 ТВт*ч произведенной электроэнергии по разным типам генерации. Источник: Ourworldindata.orgЛюбой вид сжигаемого топлива убивает не только за счет аварий, но и за счет болезней, вызванных выбросами мелких частиц и вредных веществ. В мире ежегодно преждевременно умирает более 4 млн человек из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха. Один из главных его источников - выбросы от сжигания топлива. В одних только США выбросы ТЭЦ в год «убивают» около 50 тыс. человек, выбросы автомобилей – еще столько же. И это проблема куда важнее и ближе, чем необходимость снижения выбросов парниковых газов, которые вызывают изменение климата. Так что да, атомную энергетику нельзя назвать абсолютно безопасной, но она вопреки частому заблуждению, гораздо безопаснее других видов энергетики, и даже по данным исследования уже спасла жизни почти 1,8 млн человек за счет сокращения выбросов, которые иначе были бы произведены станциями на угле, газе или мазуте. — Но кроме внутренней технической системы АЭС, еще может быть и внешнее влияние. Например, теракты, крупные природные катастрофы… В этой части насколько защищены АЭС? — Ряд элементов АЭС, типа бетонного контейнмента, рассчитаны как на защиту окружающей среды в случае аварий на станции, так и на защиту станции от влияния внешних факторов — ураганов, наводнений и так далее. Прежде чем строить станцию, изучают особенности геологии, вероятности землетрясений и т.д. Даже станция в Фукусиме была рассчитана на землетрясение и цунами, но не такие большие, какое произошло в 2011. Ведь это было крупнейшее землетрясение в истории Японии. К тому же станция выдержала землетрясение, но потом персонал не справился с последствиями обесточивания от затопления. Хотя персонал соседней станция в подобной же ситуации до аварии дело не довел. Так что сыграл роль человеческий фактор. Другой пример - Армянская АЭС, которая выдержала землетрясение 1988 года. Другая важная проблема – терроризм. Конечно, атомные станции охраняются. Чтобы пройти или проехать на территорию станции надо пройти несколько проверок, и технических, и досмотров разными подразделениями, не подчиняющихся напрямую станции. Я много бывал на разных ядерных объектах и в России, и за рубежом, и могу сказать, что у нас досмотр и проверки весьма серьезные. К тому же для прохода в зону контролируемого доступа, там, где собственно работают с ядерным реактором и радиоактивными материалами, надо пройти еще один досмотр с полным переодеванием. Да и сложно представить, что можно сделать плохого, даже попав на станцию. Автоматика на станции имеет хороший запас защиты от дурака, так что нажать не ту кнопку не получится. Украсть ядерное топливо тоже – оно само себя «защищает» за счет излучения. Взорвать что-то там маловероятно, просто потому что столько взрывчатки, чтобы нанести вред с выбросом радиации, туда просто не пронести. Так что думаю, что АЭС в этом плане защищены куда лучше других потенциально опасных объектов, но опять же – абсолютной безопасности не бывает, так что тут надо быть всегда готовым. — Тогда как вы оцените то, что ряд европейских стран уже давно отказались от АЭС, а ряд планируют поэтапно закрыть уже действующие. Причем не только европейские страны. В азиатской части планеты, например, в 2016 году Вьетнам отказался от строительства первой в стране АЭС с помощью России. — Да, есть ряд таких стран. Германия следует плану полного закрытия АЭС в 2022 году. По этому пути идет и Бельгия. Италия и Литва ранее уже отказалась от атомной энергетики. Это их выбор, и они имеют на него право, у них наверняка есть для этого аргументы. Но не стоит думать, что это единственно верный вариант и опция. Германия, конечно, любимый пример антиядерных активистов, но есть и контрпримеры. Только в Европе Франция, Великобритания, Финляндия, Чехия, Венгрия, Украина, да и Россия, в конце концов, видят атомную энергетику как важную составляющую своего энергобаланса. В этих странах уже есть АЭС и они строят или планируют строить новые. Кроме того, появляются новые страны, где строят первые АЭС. В этом году заработала первая АЭС в Объединенных арабских эмиратах, идет запуск АЭС в Белоруссии, строятся первые АЭС в Турции, Бангладеш, Египте. Но надо понимать, что у каждого решения есть цена, свои плюсы и минусы. Например, закрывшая АЭС Италия на текущий момент главный импортер электроэнергии в Европе. Причем покупает она ее во Франции, где 70 % электроэнергии вырабатывается на АЭС. Закупается во Франции и Германия. Литва, закрывшая в 2010-м году по требованию Евросоюза АЭС «Игналина» с реакторами чернобыльского типа, сейчас импортирует 70% электричества. А атомная Франция по итогам прошлого года является крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. Другой аспект решения по атому связан с выбросами. Многие страны ставят своей целью существенно сократить выбросы углекислого газа (CO2) в ближайшие десятилетия для выполнения Парижских соглашений по климату. Энергетика и транспорт на основе углеводородов и угля – главные источники выбросов. Отсюда и программы по развитию электроавтомобилей, и развитие низкоуглеродных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с использованием энергии солнца и ветра. ВИЭ должны заменить тепловые электростанции, в первую очередь на угле, который дает в два раза больше выбросов, чем сжигание газа. Однако атомная энергетика тоже относится к низкоуглеродным. Так же, как и солнечные и ветровые, в процессе самой работы АЭС выбросов CO2 не производит, они происходят при строительстве, выводе из эксплуатации и производстве топлива. Однако их уровень сопоставим с выбросами ВИЭ и в сотни раз ниже традиционных тепловых станций. Поэтому то многие страны и рассматривают атомную энергетику как важную составляющую своего энергобаланса, без которых нужного снижения выбросов не достичь. Например, избранный президент США Джо Байден, который заявляет что в своих решениях будет больше описаться на науку, чем его предшественник Трамп, в своем амбициозном плане по переводу американской экономики на зеленый курс планирует поддерживать и ВИЭ и атомную энергетику. Сейчас в США больше половины всей низкоуглеродной энергии получают на АЭС. Несколько недель назад Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, тоже озвучил план из 10 пунктов по декарбонизации страны. И там указаны и ветровая, и водородная, и атомная энергетика, как важные оставляющих так называемой зеленой промышленной революции. Кстати, солнечной энергетики в этом плане нет. Но что мы видим в Германии. Она тоже работает над сокращением выбросов и достигла больших успехов в получении энергии солнца и ветра. Сейчас они дают почти 40% электроэнергии. Но их развитие пока не компенсирует закрытие АЭС, поэтому они продолжают жечь много угля и газа. И по прогнозам даже через 10 лет Германия будет давать треть всех выбросов Европы, оставаясь одним из лидеров по удельным выбросам CO2 на произведенный киловатт*час электроэнергии. Во Франции же уже сейчас удельные выбросы в 10 раз ниже, а электроэнергия почти в два раза дешевле… Поэтому отказаться от АЭС, конечно, можно, но надо взвешивать сроки и стоимость альтернатив. Кстати, у нас такое сложно представить, у нас обычно протестуют только против, но на западе есть общественные организации вроде Mothers for Nuclear или гражданские кампании вроде Stand up for Nuclear, которые выступают как раз за сохранение и развитие атомной энергетики как важной составляющей климатического ответа.  Фото с одной из акций в поддержку атомной энергетики в рамках кампании Stand up for Nuclear. Фото: Standupfornuclear.org Фото с одной из акций в поддержку атомной энергетики в рамках кампании Stand up for Nuclear. Фото: Standupfornuclear.orgНо в целом доля выработки АЭС в Европе в будущем будет постепенно снижаться. Уже сейчас центр развития атомной энергетики переместился в развивающиеся страны Азии, которые активно наращивают потребление электроэнергии. В первую очередь это Китай, который с 1990-го года увеличил потребление электроэнергии в 10 раз, тогда как во всем мире оно за это время выросло лишь в 2,5 раза. Поэтому они строят все виды электростанций, в том числе и на угле, но тоже заявляют о целях по снижению выбросов. Поэтому опережающими темпами они строят и ветровые и солнечные и атомные станции, являясь в силу масштаба мировыми лидерами по ежегодному приросту таких видов генерации. Пару лет назад Китай обогнал по мощностям АЭС Россию и такими темпами в ближайшие десятилетия догонит и обгонит и Францию и США. Из 52 строящихся сейчас по всему миру энергоблоков АЭС 11 строят в Китае. Если говорить про весь мир целиком, то по прогнозу Международного агентства по атомной энергии, к 2050-му году производство электроэнергии всеми АЭС мира вырастет в худшем случае на 11%, в лучшем – в 2,2 раза. При этом доля атомного электричества от всех источников будет в диапазоне 5,7-11,2% по сравнению с нынешними 10,4%. — Еще один аспект критики АЭС — это их рентабельность. Электроэнергия оказывается дорогой. Причина этого — договоры на поставку мощности (ДПМ), которые гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4074420 Как вы это объясните? Не соглашусь насчет дороговизны, но тут надо будет много чего объяснить. Насколько я понимаю, если брать усредненные цифры, то в России самая низкая себестоимость производства электроэнергии у гидроэлектростанций и современных станций на газе, но это пока газ в стране дешевый и цены на него регулируются. Затем по себестоимости идет атом, затем уголь, и самое дорогое у нас пока – это возобновляемые источники. Но к конечной цене электроэнергии для потребителей на самом деле это имеет мало отношения, поскольку в нее заложена масса нерыночных составляющих. Население же вообще покупает электричество по сниженным фиксированным тарифам, а разницу в несколько сот миллиардов рублей в год оплачивает промышленность за счет более высоких тарифов. Так у нас государство якобы заботится о людях, регулируя внутренний рынок как электричества, так и газа, а теперь вон и до продуктов добрались. Правда при этом снижаются стимулы к повышению энергоэффективности и повышается нагрузка на бизнес. Вот бизнес и пытается хоть в чем-то облегчить себе жизнь, периодически жалуясь на высокие платы по ДПМ. Чтобы объяснить, что такое ДПМ, о которых вы спрашиваете, надо немного окунуться в историю. Дело в том, что рынок электроэнергии в силу специфики товара, который нельзя хранить и надо производить столько же сколько потребляется в любой момент времени, устроен очень непросто. А уж российский с его историей и регулированием и подавно. До 2008 года энергетика у нас вообще была монополизирована в виде РАО «ЕЭС России» во главе с Анатолием Чубайсом, которое управляло и большинством электростанций (кроме атомных), и сетями. Затем эту монополию реформировали и разделили, выделив централизованные сети и диспетчерские службы, а сбыт и производство тепла и электроэнергии вывели на рынок, чтобы новые собственники конкурировали. Предполагалось, что это позволит привлечь в отрасль инвестиции и модернизировать электростанции. Однако цены на электроэнергию поднимать не хотели, и в итоге инвесторы не спешили вкладываться, т.к. не могли окупить вложения. В результате разработали программу ДПМ – договоров поставки мощности. Т.е. грубо говоря, государством была разработана схема где и какие станции нужны, и тем, кто готов был их построить гарантировали ускоренный, за 10 лет, возврат инвестиций за счет прямых выплат от участников рынка. Т.е. к цене за электроэнергию добавлялась еще одна фиксированная надбавка, которых и без того хватает, за эти построенные мощности по договорам ДПМ. В итоге за 10 лет действия программы построили 136 газовых и угольных электростанций. Позже к программе добавили аналогичные договоры ДПМ для строительства атомных и гидроэлектростанций. А 5 лет назад по такому механизму начали стимулировать строительство ветряных и солнечных станций, которые в рыночных условиях вообще бы не смогли появиться. Так что схема на самом деле показала себя весьма эффективно. Но при этом введение в строй любой станции построенной по такой схеме, хоть газовой, хоть ветряной, хоть атомной, немного повышает стоимость электроэнергии для промышленности, поскольку начинаются отчисления по ДПМ. Просто другие станции меньшей мощности и их больше, их ввод размазан по году и не так чувствуется рынком. А АЭС - это крупный объект, поэтому ввод каждого энергоблока 1-2 раза в год сказывается в росте платежей в пару процентов. В последнее время обсуждался вопрос о том, чтобы уменьшить выплаты ДПМ АЭС, размазав их на более длительный срок в 20-30 лет. И Росатом готов на это пойти. Экономика позволяет. Тут наверно стоит сказать пару слов об экономике АЭС. Себестоимость электричества любой станции складывается из капитальных затрат – на строительство самой станции, или ее вывод из эксплуатации, как с АЭС, и переменных – на обслуживание, зарплаты, топливо и т.д. У АЭС высокие капитальные затраты (до 70% в цене энергии), поскольку это сложный объект большой мощности, который строят минимум лет 5-7. Стоимость одного такого блока в России около 150-200 млрд рублей, хотя, когда мы строим его за границей в «чистом поле» цена вырастает до 5 млрд долларов. Но у АЭС низкие переменные затраты, даже с учетом затрат на утилизацию топлива, и очень длинный срок службы – у новых блоков это минимум 50-60 лет работы с возможностью продления до 80, что в разы больше тепловых станций и ВИЭ. При этом АЭС гораздо эффективнее использует свою мощность, работая в среднем на 80% от максимальной, что в разы больше других станций. Т.е. большие капитальные затраты АЭС окупаются со временем и себестоимость огромного количества произведенного атомного электричества вполне сопоставима с другими видами генерации. Но стоимость «входного билета» на атомный рынок высокая, это правда. |