Проблемы устойчивого. КУРСАЧ ПУР. Useful almost 5 подписчиков Подписаться Плюсы и минусы использования атомной энергетики

Скачать 1.06 Mb. Скачать 1.06 Mb.

|

|

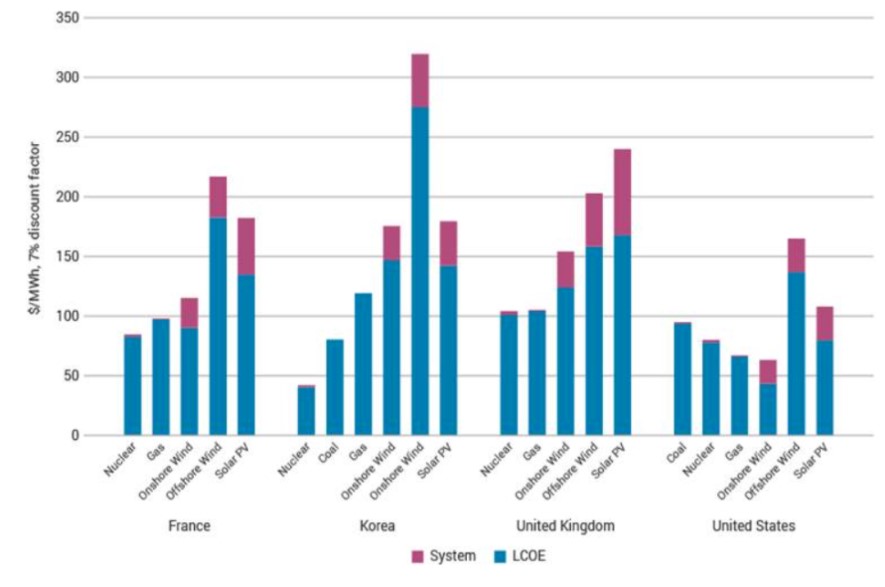

Если мы посмотрим новости про Росатом, то часто прочитаем в заголовках, что он просит денег из бюджета. Например, здесь. Зачем, если продавать электроэнергию получается выгодно? Ну у нас так устроена экономика, что много кто просит денег из бюджета. Тем более госкорпорации, которые по определению выполняют какие-то важные для государства функции, в том числе оборонного значения, и параллельно делают что-то на рыночных условиях. Я сейчас не говорю, что это хорошо или плохо, просто констатирую факт. Эксплуатацией всех 11 АЭС внутри страны занимается конкретная структура внутри Росатома – концерн Росэнергоатом. И насколько я понимаю, Росэнергоатом вполне прибыльная компания, которая зарабатывает на рынке электроэнергии по существующим на нем правилам. Хотя формы субсидирования наверняка есть, как и для других крупных инфраструктурных компаний, да и внутри Росатома многие вещи и направления пересекаются. При этом тот пример, на который вы ссылаетесь, касается «просьбы» денег не на АЭС, а на исследовательский реактор МБИР. Внутри Росатома им занимается не Росэнергоатом. Этот реактор конечно важен и для проектирования будущих АЭС, но важен и для науки, и, для международного сотрудничества. Так что его вполне могут вписать в какую-нибудь госпрограмму по развитию науки и профинансировать в рамках нее. Так же финансируются многие другие инфраструктурные объекты. Надо признать, что у Росатома хорошие лоббисты в правительстве и они умеют выбивать и осваивать средства, не случайно им отдают все больше полномочий – и управление северным морским путем, и управление утилизацией опасных нерадиоактивных отходов. Не возьмусь оценивать эффективность этих расходов, но по крайней мере мы видим их результаты – АЭС и ледоколы строятся и работают, проблемы ядерного наследия решаются, и т.д.. В конце концов, кроме экспорта углеводородов и прочего сырья, и не считая экспорта оружия, наши ядерные технологии – важная часть высокотехнологичного экспорта. Что касается рентабельности АЭС в других странах, то вот цитата из немецкого издания: «Немецкий энергетический концерн RWE, один из крупнейших в Европе, отказался от ряда проектов строительства новых АЭС. Главный стратег RWE Томас Бирр (Thomas Birr) в интервью DW делает упор на финансовые риски: "АЭС—- чрезвычайно дорогой вид производства энергии. Сроки и процедуры планирования, допусков и строительства затяжные и дорогостоящие. Если вы сегодня примете решение построить реактор, причем все равно, в какой стране мира, приносить деньги он начнет не раньше, чем через 12-15 лет». Ссылка Ну как я уже говорил, действительно АЭС окупаются не быстро, и входной билет на этот рынок дорогой. Поэтому крупные инфраструктурные объекты энергетики, в том числе АЭС, зачастую поддерживаются государством исходя из стратегических задач. Например, по снижению выбросов или развитию каких-то отраслей промышленности. Причем не столько прямым финансированием, сколько помощью с прохождением регуляторных процедур и гарантиями или условиями для привлечения средств. Это нужно для поддержки запуска проекта, потом инвесторы получат свою прибыль. Но тут опять же не надо путать стоимость самой станции и стоимость электроэнергии. По параметру LCOE (Levelized Cost of Electricity), т.е. усредненным по всему жизненному циклу станции затратам, и капитальным и переменным, по которым принято сравнивать различные виды генерации, АЭС не везде, но в ряде регионов вполне конкурентоспособны. Экономически АЭС вполне привлекательны во Франции, Великобритании, Южной Корее, Китае, Индии и других странах. В России тоже, хотя у нас есть дешевый газ. В США сланцевая революция тоже сделала газовую генерацию более выгодной в ряде случаев. При этом самое выгодное в финансовом плане – это продление сроков службы действующих реакторов АЭС.  Средние величины себестоимости электроэнергии (LCOE) для разных видов генерации в разных странах. Данные World Nuclear Association. Средние величины себестоимости электроэнергии (LCOE) для разных видов генерации в разных странах. Данные World Nuclear Association.Хотя надо понимать, что для каждой страны и региона относительная привлекательность и стоимость разных видов генерации будет разной. Это будет зависеть и от особенностей устройства рынка электроэнергии и тарифов, и от политики государства и наличия различных стимулирующих механизмов, и от природных и географических особенностей, и от доступности ресурсов и технологий. Есть еще одна важная особенность, почему сейчас стоимость АЭС высока. Как раз идет технологический переход и в последние 10 лет строятся реакторы новых поколений – те самые III+. А всегда, когда вы строите что-то новое в первый раз, оно получается и дольше и дороже. Французы строят свой первый новый реактор EPR-1600 в Финляндии уже 15 лет с огромным перерасходом. В США, после нескольких десятилетий перерыва в строительстве, пытались построить две новые АЭС. АЭС Summer так и не закончили, т.к. компетенция утеряна, сроки сорваны и инвесторы отказались участвовать в проекте. А вторую, АЭС Vogtle с двумя реакторами, должны в следующем году запустить. У нас тоже были сложности и задержки со строительством новых уникальных единичных объектов – того же энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС или плавучей АЭС. Но когда вы начинаете строить блоки серийно, как Росатом сейчас строит ВВЭР-1200, или как китайцы строят свои энергоблоки, или как те же французы сейчас запускают серию EPR-1600 в Великобритании, они получаются и быстрее, и дешевле за счет накопления опыта и оптимизации. Так что в будущем и стоимость, и сроки строительства этих серийных блоков должны снижаться. Уже сейчас серийные южнокорейские и китайские блоки в 2-3 раза дешевле западноевропейских. Российские ВВЭР-1200 где-то посередине. Кроме того, существует интересное направление новых малых АЭС, новых модульных реакторов малой мощности и на новых принципах. Это сотни стартапов по всему миру, в один из которых, TerraPower, вкладывается Билл Гейтс. Они могут изменить лицо атомной энергетики будущего, сделав ее более распределенной и доступной, в том числе за счет снижения цены «входного билета». — На ваш взгляд, может ли за критикой атомной промышленности (или как иногда говорят защитники АЭС «информационными атаками») стоять политика? Может быть, кому-нибудь выгодно ослабление атомной промышленности России? — У любого процесса есть те, кому это выгодно, но это не значит, что они эти процессы инициируют. Понятно, что и среди мировых атомных компаний, и среди различных видов генерации есть конкуренция. Мне доводилось слышать от разных людей в Росатоме о том, что на них ведется информационная атака. Не знаю, может у них была об этом какая-то информация, у меня таких данных нет. Но я думаю, что это в любом случае не определяющий фактор. Всегда проще объяснить критику в свой адрес тем что это чей-то заказ, но мне кажется, что в любом случае на критику надо реагировать исходя из ее содержания, а не источника или его мотивации. Тем более что значит критика? Если говорить об атомной энергетике как технологии, то у нее, как и у любой технологии есть, как плюсы так и минусы, и о них надо знать, понимать их и уметь объяснять как вы с ними работаете, какие технические решения принимаются для их минимизации. Много вопросов есть и к экономике, и к организации взаимодействия с общественностью, которые зачастую связаны не с технологией атомной энергетики вообще, а с тем как это делается в России в виде госкорпорации со всеми вытекающими последствиями в виде подозрения и недоверия граждан к властям и госструктурам. В этом смысле Росатом – это часть нашего общества со всеми его проблемами. — Тогда насколько серьезно атомной энергетике угрожает радикальный экологизм, призывы срочно все закрыть и запретить? — Ну позиция «срочно все закрыть и запретить» – это действительно радикальная позиция. На мой взгляд такого рода радикализм вреден просто потому что он основан в большей степени на эмоциях и страхах, а не на рациональном анализе и научных данных. Надо взвешивать альтернативы, оценивать риски, плюсы и минусы разных вариантов, а не искать простые решения. У сложных и комплексных проблем их как правило не бывает. А выбор энергетической стратегии — это, несомненно, сложная проблема. Я уже описывал сложности подобного отказа в Германии и то что этот подход не единственно возможный в мире. Но если говорить об антиядерном радикализме, выступающем за запрет и закрытие, то, на мой взгляд, иногда он уже становится просто антинаучным и похожим на «охоту на ведьм». Люди просто требуют запретить все что связано с атомом и радиацией, потому что это на их взгляд очень опасно, даже не очень понимая, как это все работает и воздействует на здоровье. Увы, и у нас в стране и в мире хватает людей, которым легко «продать» идею страшной радиации, так же как и идеи антипрививочников, противников ГМО, отрицателей ВИЧ и короновируса, да и любые теории заговора. Опять же, яркие картинки разрушенного реактора Чернобыля и прочих аварий у всех в памяти, так что аргументов для особо впечатлительных навалом. Конечно, это лишь речь о самых радикальных проявлениях. Не все антиядерные активисты придерживаются таких взглядов, есть совершенно обоснованные вопросы, которые важно обсуждать и проговаривать. Но мне на самом деле больно наблюдать как экологический протест, как и любой другой в нашей стране, становится все более радикальным. Мы живем в стране, где 20 лет подавляется гражданская активность, устраняется политическая конкуренция и независимые общественные организации. Экологические не исключение – они почти все объявлены иностранными агентами. Парламент уже давно не место для дискуссий, как и любая поселковая дума. У людей масса наглядных примеров, когда власти их не слышат, не учитывают их мнение, да элементарно не умеют с ними общаться. Люди ждут что их обманут, скроют правду, обворуют. Так что не удивительно, что когда на Камчатке случается экологическая катастрофа – люди долго не думая обвиняют власти или военных, хотя потом выясняется что это не совсем так. Или это недоверие к нашей вакцине от коронавируса. Объективно, она не хуже других вакцин, но масса вранья от властей по поводу эпидемии делают ее заложником ситуации и формируют негативное к ней отношение. Недавно нас земляк Леня Волков метко назвал этот эффект «фактором П». В атомной отрасли тоже полно таких примеров предвзятого негативного отношения. Например, ввоз ОГФУ из Германии, с которым я долго разбирался (вот серия моих публикаций на эту тему), у нас многие сразу объявили коррупционным проектом властей по превращению страны в ядерную помойку. И попробуй кому что объясни. Потеряна культура диалога власти и общества, если она вообще у нас в стране была. Мало кому хочется реально разбираться в сложных процессах, общество поляризовано – ты либо с нами, либо против нас. Росатом заложник того что к нему относятся с недоверием как к части властной вертикали. Но и он тоже частично оправдывает это отношение, так как не любит выносить сор из избы и говорить обо всех проблемах публично, несмотря на заявления об открытости. А реальные проблемы есть и их надо обсуждать. Но подозрения и недоверие с обеих сторон этому мешают. Поэтому как гражданин я не могу обвинять российских радикальных экологических активистов в том, что они такие. Я им сочувствую. Других у нас просто не осталось, власти тут сами виноваты. Тем не менее откровенные мифы, которые иногда распространяются по атомной тематике, я стараюсь разоблачать, потому что антинаучные заблуждения вредят обществу в целом. — Что вы можете сказать о природных источниках энергии — ветер и солнце — как альтернативах ядерной энергетике? Могут ли они стать альтернативой атому? Например, недавно в Техасе начали строить крупнейшую в США солнечную электростанцию. Что мешает это делать в России? — За солнцем и ветром наше будущее, несомненно, они займут существенную долю в мировом энергобалансе в ближайшие десятилетия, и Россия не будет исключением. И это хорошо, потому что нам надо развивать низкоуглеродные технологии и для снижения влияния на климат и для снижения загрязнения воздуха, которое уже сейчас уносит жизни миллионов людей. Однако я не верю в то что какой-то один источник энергии вытеснит полностью все остальные, даже когда появится термоядерный синтез. Просто в силу того, о чем я уже говорил – у всего есть плюсы и минусы, нужен взвешенный устойчивый баланс. И мне не нравится, что сторонники атомной энергетики и ВИЭ обычно противопоставляют эти виды генерации. Нам нужны все низкоуглеродные источники энергии, и ветер, и солнце, и атом, и гидроэнергетика. Что касается ситуации в России. Все разговоры о том, что «Россия — это северная страна, у нас холодно, серое небо и мало солнца» — от непонимания данных технологий. У нас полно потенциала для солнечной и ветряной энергетик. Не так далеко от нас, в Оренбургской области, построена крупнейшая в России солнечная электростанция на 40 МВт с вполне мировыми показателями по производительности. Потенциал ветроэнергетики огромный. Почему мы не строим огромные станции? Потому что пока у нас в стране это очень дорого. Наверно можно просто купить оборудование в Китае и поставить у нас, но я уже говорил о сложностях с окупаемостью электростанций в России. ВИЭ у нас развивают так же через систему ДПМ, в рыночных условиях они бы не смогли появиться. Причем, государство поставило требования о локализации оборудования. И у нас появились заводы по производству солнечных панелей и ветряков. В том числе ветряки строит Росатом. Т.е у нас не просто строят ВИЭ, пусть и в очень ограниченных масштабах, у нас за счет субсидий и повышенных платежей по ДПМ создают целые отрасли промышленности в возобновляемой энергетике. Наверно это правильно. Но даже сами сторонники их развития, тот же Чубайс, который многое сделал для системы поддержки ВИЭ в стране и через Роснано инвестировал в предприятия отрасли, говорит, что ценовой паритет с традиционной энергетикой у ВИЭ в России будет лет через 10-15. Так что пока мы отстаем от мировых трендов, но хотя бы у нас появляется эта отрасль, так что я смотрю на нее перспективы оптимистично. Общий же объем ВИЭ в России пока очень незначительный, около 3 ГВт мощностей и в основном на юге. Почему еще я говорю о необходимости сочетания всех низкоуглеродных источников. Это легко объяснить на примере нашей области. У нас единственным низкоуглеродным источником электроэнергии остается Белоярская АЭС, дающая 17% электричества Свердловской области. Остальное – это газ и уголь. Причем, чтобы понимать масштаб проблемы, 35% электроэнергии в области дает одна Рефтинская ГРЭС, крупнейшая угольная станция России. И она же дает более 95% всех выбросов – это около 700 тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 11 тысяч тонн золы в золоотвалы ежедневно. Подчеркиваю – ежедневно. В Сибири же угольные станции стоят вообще чуть ли не в центре городов, таких как Красноярск или Новосибирск. Так что до развития ВИЭ у нас в стране многие люди могут просто не дожить. Как и в мире в целом. А атом уже работает. — Нас, живущих на Среднем Урале, волнует вопрос, насколько данный регион экологически чистый с точки зрения радиации? Возьмем, к примеру, Ольховское болото, расположенное рядом Белоярской АЭС. Некоторые противники атомной промышленности утверждают, что оно сильно загрязнено радиоактивными отходами. Причиной этого стал варварский атомный проект 1950-х годов. Насколько, по вашим данным, это правдивое утверждение? И стоит ли нам, екатеринбуржцам и живущим в пригороде, опасаться этого водного объекта как источника распространения радиации? — Опасаться не стоит. История с Ольховским болотом как раз яркий пример того, как радикальный антиядерный активизм иногда делает из мухи слона. Белоярская АЭС — одна из самых старых атомных станций не только в России, но и в мире. Два ее первых энергоблока, которые и были основными источниками загрязнений, уже 30 лет как не работают. Сейчас там работают два других реактора на быстрых нейтронах. И да, в 60-е годы, когда строили первую очередь станции, экологические требования были не такие жесткие, да и проекты станций были не такими как сейчас. По проекту часть растворов низкой активности сливали в это болото как в естественный фильтр, где радионуклиды должны были задерживаться и распадаться. Сейчас туда никакие даже радиоактивные отходы не сливают, конечно. Но накопленная активность в болоте осталась. Это болото находится в санитарно-защитной зоне, там никто не живет, никакой хозяйственно деятельности не ведет. Сейчас в это болото сливают воду из хозяйственной канализации станции после очистки. И уровень содержания радионуклидов в ней практически отвечает требованиям для питьевой воды. Так что тайны никакой в этом болоте нет, каждый год Белоярская АЭС публикует и публично презентует отчеты по экологической безопасности, где указаны все выбросы и сбросы, и история болота и размеры накопленной в нем активности указываются. Вопрос, который справедливо ставится активистами – что при паводках или при затоплении болота радиоактивные элементы могут вымываться и уходить вниз по речной системе, и это будет опасно. При этом они предлагают срочно начать это изучать и планировать план по рекультивации болота. Вот только приезжим московским активистам наверно это не очень известно, но уральская наука давно дала ответы на все эти вопросы. У нас на Урале давняя сильная школа радиоэкологии. Тут еще знаменитый ученый Тимофеев-Ресовский работал. Это, конечно, не от хорошей жизни, у нас много ядерных объектов. В первую очередь оборонных. Поэтому приходилось изучать как они влияют на окружающую среду. В том числе и Белоярскую АЭС вдоль и поперек исследовали, и Ольховское болото тоже. Можно найти многочисленные научные публикации Института экологии растений и животных УрО РАН, в том числе обзорные данные за десятилетия наблюдений. Ответы же в них даются такие. Да, очень слабый эффект вымывания есть. Но он только для науки представляет интерес, т.к. никакой угрозы людям не несет – концентрации мизерные и ниже любых нормативов. И в речке Ольховке ниже по течению, и даже в самом болоте по содержанию радионуклидов вода отвечает требованиям для питьевой воды. А накопленная активность в донных отложениях конечно есть, но даже в самом болоте она сейчас едва дотягивает до уровня слаборадиоактивных отходов. При этом активность снижается с годами, болото условно само себя чистит, как и предполагали те, кто эту схему создал. Так что оптимальная стратегия рекультивации такого объекта – это просто наблюдение с отбором проб. Смысла чистить то что и так почти чисто, тратя на это кучу денег из бюджета, нет никакого. Вреда и рисков от этого только больше будет. Есть гораздо более радиационно-опасные места, в том числе у нас на Урале, которые надо чистить. И ими занимаются. Это в первую очередь территория возле ПО «Маяк» в Челябинской области, где сосредоточена большая часть радиоактивных отходов страны. А нам же в Екатеринбурге в плане загрязнений больше стоит опасаться выбросов автотранспорта и промышленности, а если уж говорить о радиации – то как и везде, внимание стоит обращать на уровень природного газа радона. От него мы получаем на порядки большую дозу, чем от любой атомной энергетики. |