малый практикум по анатомии растений. Устройство микроскопа и правила работы с ним

Скачать 2.52 Mb. Скачать 2.52 Mb.

|

|

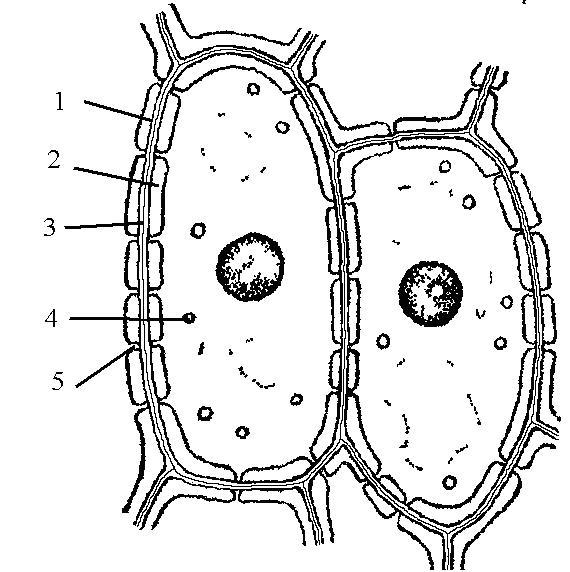

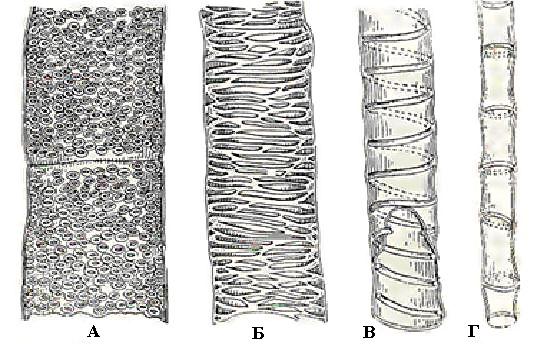

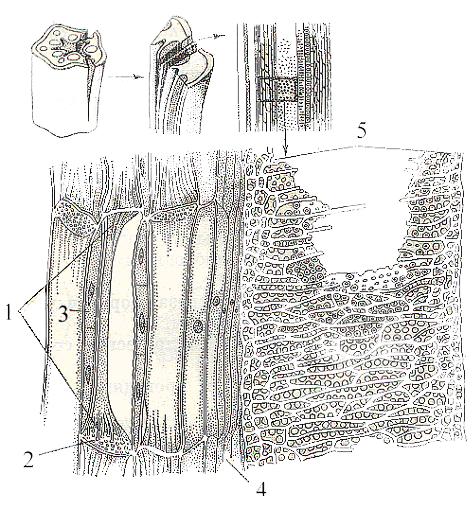

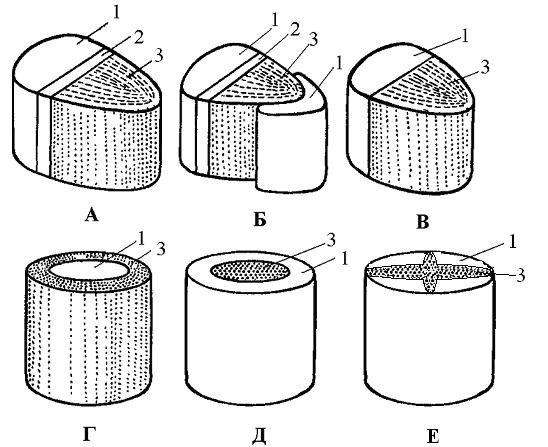

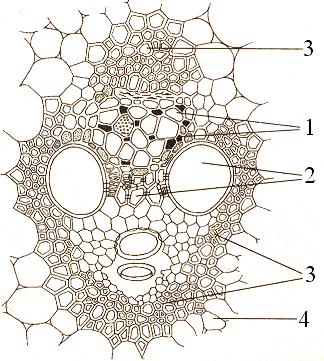

Тема: Оболочка растительной клетки Материалы. Листья аспидистры, кусочки пробки, лучина, вата, полоски газетной и фильтровальной бумаги; хлор-цинк-йод, судан-III, сернокислый анилин. Характерным признаком, отличающим клетки растений от клеток животных, является наличие прочной оболочки. В растительной оболочке различают три части: • Первичная оболочка - это первая собственная оболочка, образующаяся в развивающейся клетке, которая у многих типов клеток остается и единственной на протяжении всей жизни. В ней содержится целлюлоза, гемицеллюлоза и пектин. Первичные оболочки связаны с живыми протопластами. • Вторичная оболочка возникает вслед за первичной и накладывается на нее изнутри, т. е. со стороны полости клетки. Она состоит, в основном, из целлюлозы или различных смесей целлюлозы и гемицеллюлозы, лигнина, суберина и других веществ. Клетки, имеющие вторичные оболочки, в зрелом состоянии часто лишены протопластов. • Межклетное вещество (срединная пластинка) находится между первичными оболочками двух смежных клеток и состоит, главным образом, из пектиновых веществ. В стенках первичной оболочки возникают участки - первичные поровые поля. Они заполнены тяжами цитоплазмы в виде нитей, которые непосредственно связывают протопласты клеток, граничащих друг с другом. Эти тяжи цитоплазмы называются плазмодесмами. Поры являются приспособлениями, осуществляющими обмен веществ между клетками, и представляют собой углубления в клеточной оболочке, над которыми не формируется вторичная оболочка. Поры в двух смежных клетках, как правило, возникают друг против друга, образуя пара пор. По форме порового канала различают два типа пор: простые и окаймленные. Многие клетки сохраняют целлюлозные оболочки до конца своей жизни. Однако очень часто, в процессе развития клетки, ее оболочка приобретает новые химические и физические свойства в результате отложения новых слоев оболочки из другого вещества. В результате этого происходит одревеснение (лигнификация), опробковение (суберинизация), кутинизация или минерализация клеточной оболочки. Одревеснение оболочки заключается в отложении лигнина. Он увеличивает жесткость оболочки и обычно откладывается в клетках, выполняющих опорную и механическую функции. Опробковение заключается в отложении воскообразного вещества - суберина. Он откладывается, преимущественно, во вторичной оболочке в виде одной или нескольких пластинок, видимых в световой микроскоп. Кутинизация оболочки состоит в отложении в ней кутина - вещества очень близкого к суберину. Кутин обычно откладывается в оболочке вместе с воском. Кутинизации обычно подвергается наружная стенка клеточной оболочки эпидермы, граничащая с атмосферой. Минерализация это процесс внедрения в оболочку минеральных веществ (кремнезем, углекислый кальций). Отложение кремнезема наиболее характерно для клеток эпидермы и волосков хвощей, злаков и осок. Ход работы  Задание 1. Приготовить микропрепарат из эпидермы верхней стороны листа аспидистры в капле раствора хлор-цинк-йода. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать строение клеточной оболочки (рис. 5). Последовательность работы. На препарате при малом увеличении микроскопа найти тонкий участок эпидермы, а затем перевести на большое увеличение. Под действием реактива хлор-цинк-йод целлюлозные оболочки клетки окрасятся в синий цвет. На месте соединения двух клеток рассмотреть сплошную темную линию - межклетное вещество (срединную пластинку), первичные оболочки соседних клеток, вторичную оболочку, в которой видны поровые каналы с параллельными стенками (простые поры). Рис. 5. Строение клеточной оболочки эпидермы листа аспидистры: 1 - первичная оболочка, 2 - вторичная оболочка, 3 - межклетное вещество (срединная пластинка), 4 - простая пора (вид сверху), 5 - простая пора (вид сбоку). Обратить внимание, что поры в соседних клетках совпадают, образуется пара пор, разделенная тонкой мембраной - замыкающей пленкой, состоящей из двух первичных стенок и межклетного вещества. Затем, пользуясь микрометренным винтом, рассмотреть нижнюю и верхнюю стенки клетки. На них рассеяны светлые кружочки. Это простые поры в плане (вид сверху). Сделать рисунок, обозначив первичную, вторичную оболочки, межклетное вещество, поры. Задание 2. Провести качественные реакции на вещества, входящие в состав клеточной оболочки. Результаты записать в таблицу 1. Таблица 1

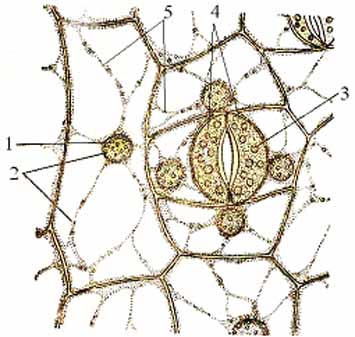

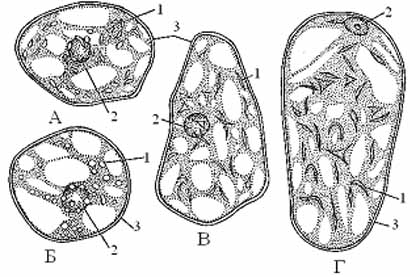

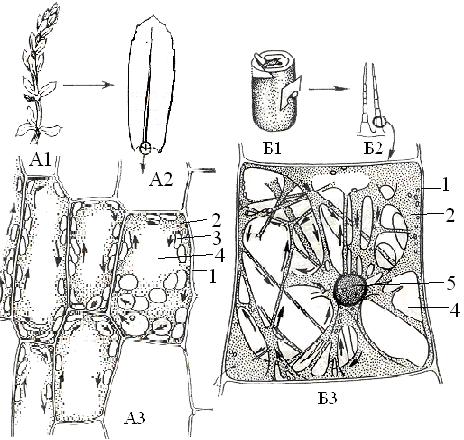

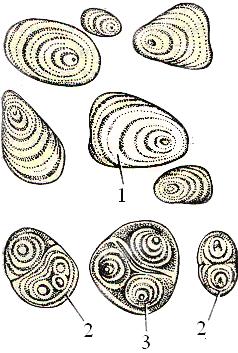

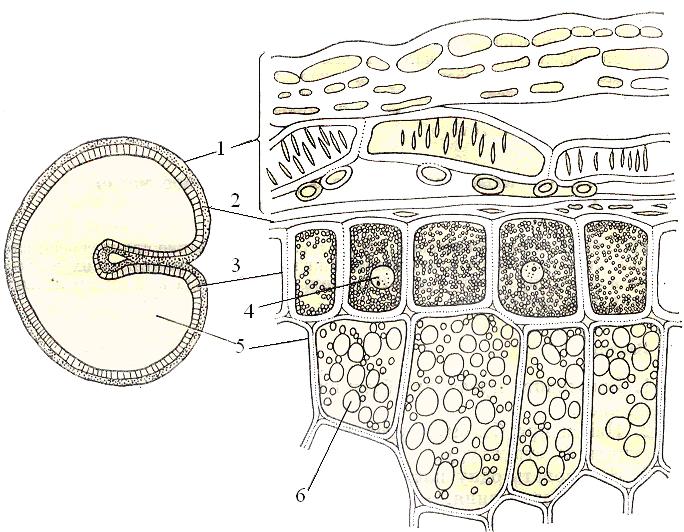

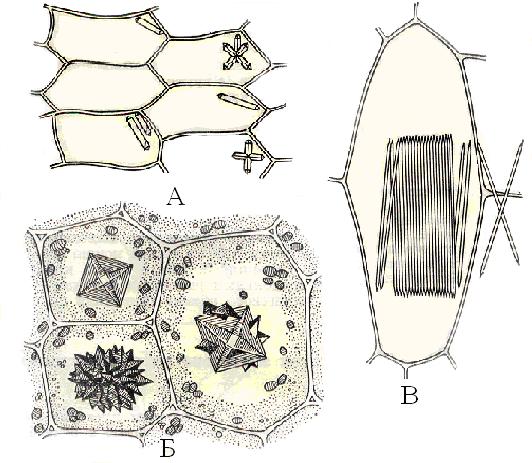

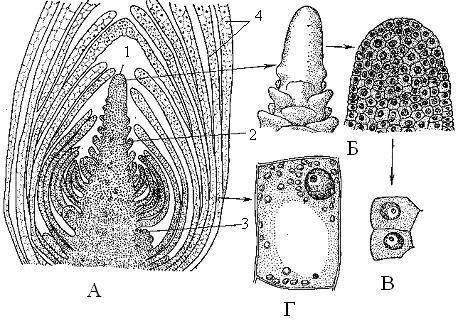

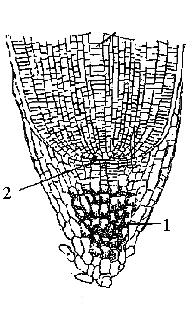

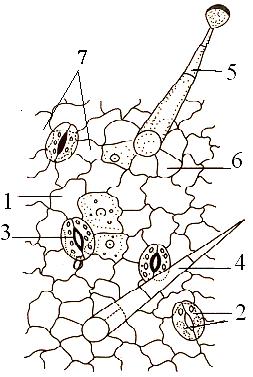

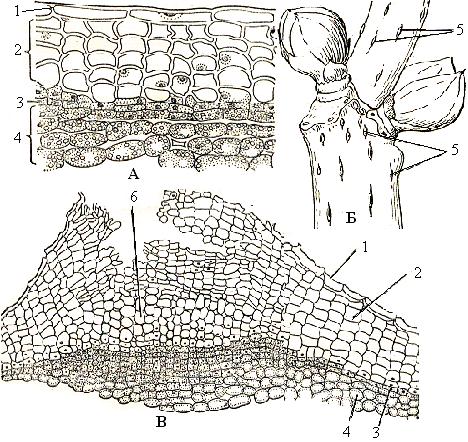

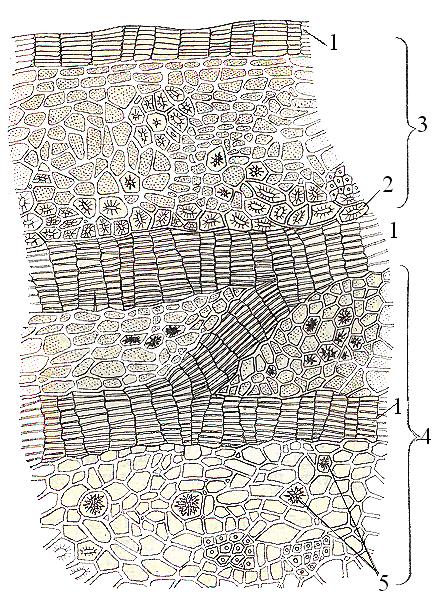

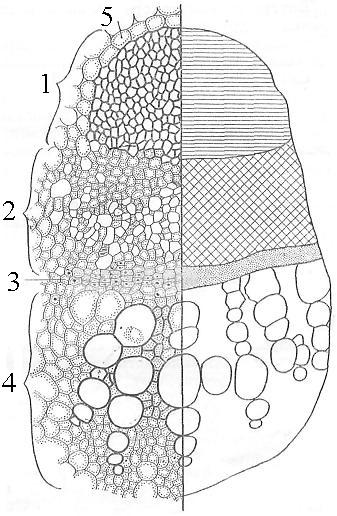

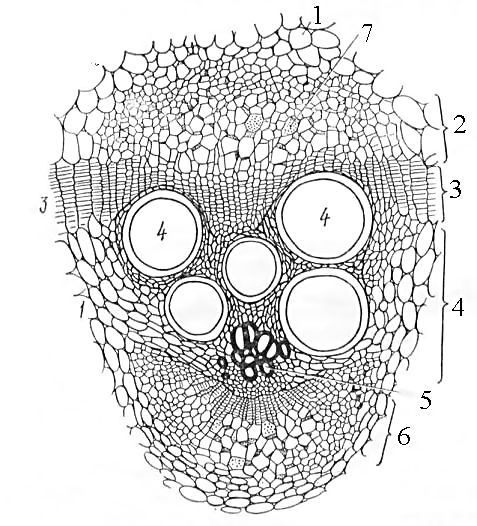

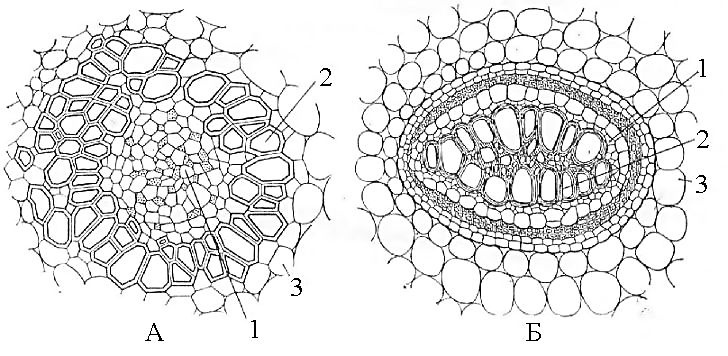

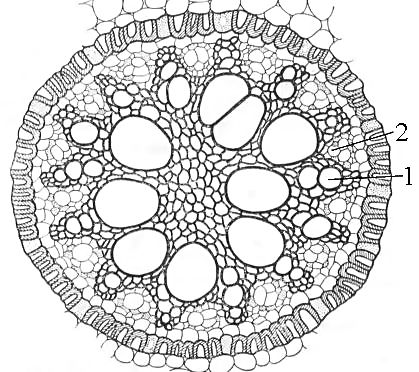

Контрольные вопросы 1. Какое строение имеет клеточная оболочка? 2. Объяснить, что означают термины "первичные поровые поля", "поры", "перфорации", "плазмодесмы", "пара пор". 3. Какие химические вещества принимают участие в образовании первичной оболочки? 4. Какие типы пор различают в клеточной оболочке? Тема: Пластиды и их типы Материалы. Листья традесканции виргинской, зрелые плоды рябины обыкновенной, шиповника собачьего, ландыша майского, боярышника кроваво-красного. Пластиды это органеллы протопласта, характерные только для растительных клеток. Они выполняют различные функции, связанные, главным образом, с синтезом органических веществ. В зависимости от окраски, обусловленной наличием пигментов, различают три основных типа пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Ход работы Задание 1. Приготовить временный микропрепарат эпидермы с нижней стороны листа традесканции виргинской в капле воды. Рассмотреть хлоропласты в замыкающих клетках устьиц. Обратить внимание на их форму, размеры и количество (рис. 6 ). П  оследовательность работы. Найти тонкий участок на срезе. Хлоропласты содержатся только в замыкающих клетках устьиц. Устьица очень хорошо выделяются на фоне прозрачных клеток эпидермы. Замыкающие клетки имеют бобовидную форму, они обращены друг к другу своими вогнутыми сторонами и соединены лишь концами. Между ними остается межклетник - устьичная щель. При большом увеличении микроскопа рассмотреть хлоропласты в замыкающих клетках, имеющие форму мелких овальных зеленых телец. Обратить внимание на их количество в клетке. оследовательность работы. Найти тонкий участок на срезе. Хлоропласты содержатся только в замыкающих клетках устьиц. Устьица очень хорошо выделяются на фоне прозрачных клеток эпидермы. Замыкающие клетки имеют бобовидную форму, они обращены друг к другу своими вогнутыми сторонами и соединены лишь концами. Между ними остается межклетник - устьичная щель. При большом увеличении микроскопа рассмотреть хлоропласты в замыкающих клетках, имеющие форму мелких овальных зеленых телец. Обратить внимание на их количество в клетке. Задание 2. Рассмотреть лейкопласты, используя временный микропрепарат из задания 1. Сделать рисунок. Последовательность работы. Найти клетку эпидермы, не содержащую хлоропластов. Обратить внимание на крупное ядро, расположенное в центре клетки, вокруг которого цитоплазмой образован ядерный кармашек, соединенный с ее постенным слоем тонкими тяжами. Рассмотреть лейкопласты (мелкие шаровидные тельца, сильно преломляющие свет), расположенные в ядерном кармашке и в тяжах цитоплазмы. Зарисовать при большом увеличении несколько клеток эпидермы с ядром, цитоплазматическими тяжами и лейкопластами, а также замыкающие клетки устьица с хлоропластами (рис. 6). Рис. 6. Хлоропласты и лейкопласты в клетках эпидермы листа традесканции виргинской: 1 - ядро, 2 - лейкопласты, 3 - хлоропласты, 4 - замыкающие клетки устьиц, 5 - цитоплазматические тяжи.  Задание 3. Приготовить и рассмотреть микропрепараты из мякоти зрелых плодов рябины обыкновенной, шиповника собачьего, ландыша майского, боярышника кроваво-красного в каплях воды. Зарисовать хромопласты в клетках (рис. 7). Рис. 7 . Хромопласты в клетках мякоти зрелых плодов: А - шиповник; Б - ландыш; В - рябина; Г - боярышник. 1 - хромопласты, 2 - ядро, 3 - оболочка клетки. Последовательность работы. Для приготовления препарата извлечь небольшой кусочек мякоти из зрелого плода, поместить его в центр предметного стекла в каплю воды, осторожно разрыхлить и накрыть покровным стеклом. При малом увеличении найти участок со свободно лежащими клетками и при большом увеличении исследовать их. Клетки имеют округлую форму. Стенки их очень тонкие. Внутри клеток хорошо видны скопления хромопластов. В плодах рябины хромопласты имеют вытянутую, заостренную, слегка изогнутую форму, в клетках плодов шиповника - овальную, в клетках плода ландыша более или менее шаровидную, в клетках плодов боярышника - треугольную, ромбическую. Зарисовать по одной клетке изучаемых объектов, обозначив оболочку клетки, ядро и хромопласты (рис. 7 ). Контрольные вопросы 1. Назвать основные типы пластид. Какое они имеют строение? 2. Какие пластиды имеются в клетках зеленых растений? 3. В клетках каких органов растений чаще всего можно встретить хромопласты? 4. Какие пигменты имеются в хромопластах? 5. Какие функции выполняют лейкопласты? 6. Какие взаимные превращения возможны между пластидами? Тема: Движение цитоплазмы Материалы. Листья элодеи и тыквы. Одним из важнейших свойств цитоплазмы живой клетки является ее способность к движению. Движение цитоплазмы играет важную роль в осуществлении обмена и распределении веществ внутри клетки, а также характеризует уровень жизнедеятельности клеточных структур. О движении цитоплазмы можно судить по перемещению органелл в крупных клетках с большими вакуолями. Выделяют несколько типов движения цитоплазмы: круговое (вращательное) и струйчатое. Х  од работы од работы Задание 1. Пронаблюдать круговое движение цитоплазмы по перемещению хлоропластов в листе элодеи или валлиснерии. Сделать рисунок. Последовательность работы. Лист элодеи состоит только из двух слоев клеток, и каждый слой легко просматривается под микроскопом. Оторвать лист элодеи, вблизи от верхушки побега и положить его в каплю воды, взятой из сосуда с элодеей. Объект накрыть покровным стеклом и рассмотреть сначала при малом, а затем при большом увеличении. Обрывание листа вызывает в его клетках движение цитоплазмы, которое легко наблюдать по перемещению хлоропластов в одном направлении вдоль клеточной стенки (круговое движение). Наиболее интенсивное движение можно увидеть в длинных узких клетках средней жилки листа. Зарисовать 1-2 клетки элодеи, показав клеточную оболочку, постенный слой цитоплазмы и пластиды в разном положении. Направление движения цитоплазмы показать стрелками (рис. 8, А). Такое же движение цитоплазмы, как и в клетках элодеи, можно наблюдать в клетках листа водного растения валлиснерии. Для этого от листовой пластинки острой бритвой отрезать небольшой кусочек, стараясь как можно меньше травмировать лист, поместить его в каплю воды и рассмотреть под микроскопом. Делать срезы с листа не рекомендуется, так как клетки при этом сильно травмируются, и движение в них останавливается. Задание 2. Пронаблюдать струйчатое движение цитоплазмы по перемещению зернистых включений в клетках волоска эпидермы стебля тыквы (рис. 8, Б). Сделать рисунок. Последовательность работы. Приготовить временный микропрепарат волоска с эпидермы стебля тыквы (рис. 8, Б1). При малом увеличении найти базальную клетку волоска и затем перевести на большое увеличение. Обратить внимание на постенное расположение цитоплазмы, от которой отходят ее тонкие тяжи, пересекающие вакуоль, соединяясь в центре клетки в ядерный кармашек. В тяжах видно струйчатое движение цитоплазмы, которое заметно вследствие перемещения зернистых включений. При большом увеличении зарисовать одну клетку волоска, отметить оболочку, ядро, положение цитоплазмы и ее струйчатое движение (показать стрелками). Рис. 8 . Типы движения цитоплазмы: А - круговое движение в листе элодеи (А1 - побег, А2 - лист, А3 - клетки листа); Б - струйчатое движение в волоске тыквы (Б1 - стебель тыквы, Б2 - волоски, Б3 - клетка волоска). Движение цитоплазмы указано стрелками. 1 - оболочка клетки, 2 - цитоплазма, 3 - хлоропласты, 4 - вакуоль, 5 - ядро. Контрольные вопросы 1. С чем связано движение цитоплазмы? Может ли оно происходить в мертвых клетках? 2. Назвать типы движения цитоплазмы. 3. В чем отличие вращательного движения цитоплазмы от струйчатого? 4. Какая особенность в структуре клетки определяет наличие того или другого типа движения цитоплазмы? Тема: Запасные вещества растительной клетки Материалы. Кусочки клубня картофеля, набухшие семена подсолнечника; постоянный микропрепарат "Поперечный срез зерновки пшеницы", раствор йода в йодистом калии, судан- III . Вещества живого содержимого растительной клетки - протопласта и продукты его жизнедеятельности очень разнообразны. Условно их объединяют в две группы: 1) конституционные, входящие в состав живой материи, и участвующие в обмене веществ (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и др.); 2) эргастические включения (греч. эргон - работа) - представляющие собой компоненты протопласта, играющие вспомогательную роль в его жизни и являющиеся либо источниками материи и энергии при росте и работе живой клетки, либо отбросными продуктами ее метаболизма. Одни из них - запасные вещества, т.е. временно исключенные из процесса обмена веществ (белки, липиды, углеводы: крахмал, инулин сахар и др.). Другие вещества - конечные продукты, например, соли кальция. Ход работы Задание 1. Приготовить и рассмотреть временный микропрепарат крахмальных зерен клубня картофеля. Произвести реакцию на крахмал раствором йода в йодистом калии. Сделать рисунок. П  оследовательность работы. Отрезать маленький кусочек клубня картофеля и сделать им мазок на предметном стекле в капле воды. При этом из разрушенных клеток в воду переходят крахмальные зерна, в результате чего она мутнеет. Каплю накрыть покровным стеклом и рассмотреть при малом и большом увеличении. При большом увеличении хорошо видны овальные и яйцевидные зерна крахмала с эксцентрической слоистостью (рис. 9). При рассмотрении слоистости следует прикрыть диафрагму конденсора и слегка вращать микрометренный винт. Найти и зарисовать простые, сложные и полусложные крахмальные зерна. оследовательность работы. Отрезать маленький кусочек клубня картофеля и сделать им мазок на предметном стекле в капле воды. При этом из разрушенных клеток в воду переходят крахмальные зерна, в результате чего она мутнеет. Каплю накрыть покровным стеклом и рассмотреть при малом и большом увеличении. При большом увеличении хорошо видны овальные и яйцевидные зерна крахмала с эксцентрической слоистостью (рис. 9). При рассмотрении слоистости следует прикрыть диафрагму конденсора и слегка вращать микрометренный винт. Найти и зарисовать простые, сложные и полусложные крахмальные зерна. Реактивом на крахмал служит слабый раствор йода в йодистом калии. Заменить воду реактивом и наблюдать постепенное окрашивание крахмальных зерен от слабо-синего цвета до темно-синего и черного. Рис. 9. Крахмальные зерна в клубне картофеля: 1 - простое крахмальное зерно, 2 - сложное, 3 - полусложное. Задание 2. Рассмотреть алейроновый слой, алейроновые и крахмальные зерна на постоянном микропрепарате поперечного среза зерновки пшеницы. Зарисовать фрагмент среза и сделать обозначения (рис. 10).  Рис. 10. Запасные вещества в зерновке пшеницы на поперечном срезе: 1 - околоплодник, 2 - кожура семени, 3 - алейроновый слой, 4 - ядро, 5 - клетки эндосперма с крахмальными зернами, 6 - крахмальные зерна. Последовательность работы. При малом увеличении найти тонкий участок среза, на котором видна золотистая полоска из клеток алейронового слоя, расположенного сразу же под кожурой семени и покровами зерновки. В результате реакции с йодом белок приобретает желтую окраску. При большом увеличении рассмотреть плотно сомкнутые клетки алейронового слоя, имеющие кубическую форму, заполненные мелкими алейроновыми зернами. Иногда в центре клетки заметно ядро. В глубже лежащих клетках эндосперма зерновки видны крахмальные зерна. Зарисовать несколько клеток алейронового слоя, кожуру семени, сросшуюся с околоплодником, и клетки эндосперма с крахмальными зернами и сделать обозначения. Задание 3. Приготовить временный препарат из семени подсолнечника однолетнего, окрасив его реактивом судан-III. Рассмотреть и зарисовать липидные капли. Последовательность работы. Нанести в центр предметного стекла на кончике иглы кусочек семени, окрасить его реактивом cудан-III и накрыть покровным стеклом. Препаровальной иглой слегка надавить на фрагмент семени. На краях препарата появятся крупные желтые капли масла. Зарисовать клетку и обозначить липидные капли. Контрольные вопросы 1. Что такое конституционные и эргастические вещества? 2. При помощи каких реактивов и красителей можно обнаружить в клетках запасные вещества: крахмал, белки, жирное масло? 3. В чем отличие первичного и вторичного крахмала? 4. В чем разница между простым, полусложным и сложным крахмальными зернами? 5. В каких органеллах происходит синтез и накопление органических веществ? 6. В каких органах накапливается запасной белок? Тема: Кристаллические включения растительной клетки Материалы. Сухая чешуя луковицы лука, кусочки корневища купены, черешки листьев бегонии; глицерин. В отличие от животных клеток, которые выделяют избыток ионов во внешнюю среду вместе с мочой, растения, не имеющие развитых органов выделения, вынуждены накапливать их в тканях. Избыточное накопление веществ, выключаемых из обмена, часто приводит к выпадению их в осадок в аморфном виде или в форме кристаллов, носящих название включений. Кристаллы, содержащиеся в растениях, чаще всего состоят из оксалата кальция и имеют разную форму. Друзы - шаровидные образования, состоящие из многих мелких сросшихся кристаллов (в клетках корневищ, коры, корки, черешков и эпидермы многих растений). Рафиды - игольчатые кристаллы, соединенные в пучки (в корневищах купены, стебле винограда). Кристаллический песок - скопление множества мелких одиночных кристаллов (в чешуе лука, стебле бузины). Как правило, друзы встречаются у двудольных растений, а рафиды - у однодольных. Встречаются одиночные кристаллы более простых и сложных комбинационных форм. Ход работы  Задание 1. Приготовить временный микропрепарат сухой чешуи лука в капле глицерина. Рассмотреть и зарисовать клетки с кристаллами (рис. 11, А). Последовательность работы. Для изготовления микропрепарата использовать сухую чешую лука, прокипяченную в воде, а затем выдержанную 10-15 дней в водном растворе глицерина. Отрезать лезвием небольшой тонкий кусочек чешуи и поместить в каплю глицерина на предметное стекло, накрыть его покровным стеклом. При малом увеличении найти клетки с одиночными палочковидными и крестообразными кристаллами. Рассмотреть их при большом увеличении и зарисовать несколько клеток с кристаллами. Задание 2. Приготовить временный микропрепарат продольного среза корневища купены лекарственной в капле глицерина, рассмотреть и зарисовать клетки с рафидами (рис. 11, В). Рис. 11. Кристаллы щавелевокислого кальция в клетках: А - одиночные и крестообразные в клетках сухой чешуи луковицы лука; Б - одиночный кристалл, сросток кристаллов и друза (черешок бегонии); В - пучок рафид в клетке корневища купены. Последовательность работы. Для получения хороших препаратов срезы желательно делать с фиксированного материала в продольном направлении. Рассмотреть их в воде или глицерине. Найти клетки, содержащие рафиды. Они обычно вытянутые и крупнее, чем окружающие их соседние паренхимные клетки. Рассмотреть в клетках игольчатые кристаллы, лежащие группами параллельно друг к другу. Они обычно окружены слизистым мешком и погружены в протоплазму клетки, занимая иногда почти всю ее полость. Задание 3. Рассмотреть и зарисовать друзы на поперечном срезе черешка бегонии (рис. 11, Б). Последовательность работы. Сделать тонкий поперечный срез черешка бегонии в капле воды. При малом увеличении микроскопа найти тонкостенные паренхимные клетки. В их содержимом имеется тонкий постенный слой цитоплазмы с немногочисленными хлоропластами. В клеточном соке многих клеток встречаются отложения оксалата кальция либо в виде одиночных кристаллов - ромбоидров, либо в виде сростков многочисленных мелких кристаллов - друз. В некоторых клетках могут встретиться переходные формы, у которых на поверхности крупных одиночных кристаллов видны спаянные с ними более мелкие кристаллы. Найти клетки с разными по форме кристаллами (ромбоидры, друзы, переходные формы). При действии соляной кислоты нерастворимый в воде щавелевокислый кальций кристаллов превращается в растворимый хлористый кальций. Кристаллы и друзы при этом вначале распадаются, а затем исчезают. При действии серной кислоты щавелевокислый кальций переходит в нерастворимый сернокислый кальций (гипс), который выделяется в виде групп многочисленных игольчатых кристаллов. Контрольные вопросы 1. Каков биологический смысл образования кристаллов щавелевокислого кальция в клетке? 2. В клетках каких органов или их частей можно наблюдать скопление кристаллов щавелевокислого кальция? 3. Что такое включения? 4. Какие формы могут иметь кристаллы в клетках растений? РАЗДЕЛ III . Растительные ткани Тема: Образовательные ткани (меристемы) Материалы. Постоянные микропрепараты: "Точка роста", "Кончик корня лука". Образовательная ткань или меристема - это недифференцированная растительная ткань, клетки которой способны многократно делиться. Возникшие из меристем клетки дифференцируются и дают начало всем тканям и органам растений. Клетки меристемы имеют малодифференцированный протопласт и слабо оформленные мелкие вакуоли. Пластиды обычно находятся в стадии пропластид. Отложения запасных веществ в активно делящихся клетках не происходит. Клетки меристематической ткани располагаются близко и не имеют межклетников. Однако разные меристемы сильно отличаются по форме и размерам составляющих их клеток. Ход работы Задание 1. Изучить внешнее строение верхушечной почки элодеи канадской на постоянном микропрепарате "Точка роста". Найти: конус нарастания, первичные бугорки (зачатки листьев), зачаточные листья, вторичные бугорки (зачатки боковых побегов). Сделать рисунок (рис. 12).  Рис. 12. Апикальная меристема в верхушечной почке побега элодеи: А - продольный разрез; Б - конус нарастания (внешний вид и разрез); В - клетка первичной меристемы; Г - клетка из сформировавшегося листа. 1 - конус нарастания, 2 - первичный бугорок, 3 - вторичный бугорок (бугорок пазушной почки), 4 - зачатки листьев. Последовательность работы. При малом увеличении в центральной части разреза почки найти удлиненный конус нарастания с верхушкой округлой формы. Над конусом нарастания виден как бы свод, образованный зачаточными листьями, идущими от основания почки. Передвигая постепенно препарат, проследить возникновение и рост этих листьев. На некотором расстоянии от конуса нарастания на поверхности стебля появляются бугорки. Это самые молодые зачатки листьев. Ниже по стеблю бугорки более крупные и более вытянутые - все более приобретающие форму листьев. Над основанием (в пазухе) некоторых листьев имеется еще по одному бугорку (вторичные бугорки), из которых в дальнейшем образуются пазушные почки, они дают начало боковым ветвям. Затем изучить строение конуса нарастания при большом увеличении. Рассмотреть паренхимные клетки конуса. В центре клетки находится крупное темно окрашенное ядро. Границы клеток различаются с трудом, так как стенки тонкие и прозрачные, а густая цитоплазма окрашена довольно интенсивно. Затем переместить препарат и рассмотреть клетки расположенные ниже. Отметить, что по мере удаления от конуса нарастания содержимое клеток становится светлее, в цитоплазме появляются вакуоли, а размеры клеток явно увеличиваются. Стенки клеток теперь видны четко. Размер ядер почти не изменяется, поэтому ядро занимает относительно меньшую часть разросшейся клетки. Такое превращение меристемы в специализированную ткань особенно хорошо выражено в более крупных листьях, прикрывающих конус нарастания. Зарисовать анатомическое строение почки элодеи канадской, обозначив конус нарастания, первичные и вторичные бугорки, зачаточные листья. Задание 2. Рассмотреть апикальную меристему корня на постоянном микропрепарате "Кончик корня лука" (рис. 13). Сделать рисунок. П  оследовательность работы. Сначала при малом увеличении рассмотреть кончик корня в плане. Изучение препарата начать с корневого чехлика, который прикрывает нежные клетки меристемы. Чехлик состоит из живых тонкостенных клеток, которые постоянно обновляются. Поэтому, на препарате можно увидеть сброшенные чехликом клетки. оследовательность работы. Сначала при малом увеличении рассмотреть кончик корня в плане. Изучение препарата начать с корневого чехлика, который прикрывает нежные клетки меристемы. Чехлик состоит из живых тонкостенных клеток, которые постоянно обновляются. Поэтому, на препарате можно увидеть сброшенные чехликом клетки. Затем подробно изучить меристему корня, которая расположена под корневым чехликом в зоне деления и составляет всего около 1 мм. Зарисовать апикальную меристему в кончике корня и сделать обозначения. Рис. 13. Апикальная меристема в кончике корня: 1 - чехлик, 2 - апикальная меристема Контрольные вопросы 1. Каковы признаки меристематической ткани? 2. В чем отличие первичной меристемы от вторичной? 3. Какая меристема обуславливает нарастание органа в длину, а какая ? в толщину? 4. Что такое конус нарастания побега? 5. Какие особенности строения имеют клетки меристемы? 6. Почему происходит зарастание ран на органах растений? Тема: Покровные ткани Материалы. Листья пеларгонии, постоянные микропрепараты: "Поперечный срез ветки бузины", "Корка дуба". Под покровной тканью понимают комплекс клеток, расположенных снаружи органа растения. Ее функция заключается в предохранении растений от высыхания, действия низких и высоких температур, механических повреждений и других неблагоприятных факторов внешней среды, а также в осуществлении всасывания и выделения воды и других веществ. При изменениях возраста органов и их функций, покровные ткани закономерно сменяют одна другую. По происхождению различают первичные (эпидерма, ризодерма, веламен), вторичные (перидерма) и третичные (корка) покровные ткани. Ход работы З  адание 1. Изучить строение эпидермы листа пеларгонии (рис. 14). Для этого приготовить временный микропрепарат с нижней стороны листа. Сделать рисунок. адание 1. Изучить строение эпидермы листа пеларгонии (рис. 14). Для этого приготовить временный микропрепарат с нижней стороны листа. Сделать рисунок. Последовательность работы. Изучить препарат эпидермы листа пеларгонии при малом увеличении, а затем при большом. Найти разные клетки эпидермы: основные клетки, или собственно эпидермальные; замыкающие клетки устьиц; клетки простых кроющих и железистых волосков; околоволосковые клетки. Изучить строение устьица. Обратить внимание на неравномерность утолщения оболочки у замыкающей клетки: она более толстая на стороне обращенной к межклетнику. Используя микровинт, при большом увеличении убедиться, что устьице погружено вовнутрь листа, а окружающие клетки нависают над ним. При рассмотрении внутреннего содержимого клеток обратить внимание на пластиды, находящиеся в основных клетках эпидермы (лейкопласты), а также в замыкающих клетках устьиц (хлоропласты). Затем рассмотреть побочные клетки. Обратить внимание на форму, количество, а также на их сходство с основными клетками. Основные клетки имеют извилистые оболочки, плотно примыкают друг к другу (не имеют межклетников). Околоволосковые клетки отличаются формой и расположением от других клеток эпидермы. Оболочки их менее извилистые и они примыкают в виде радиального кольца к волосковой клетке. У кроющих волосков верхушка заостренная, а у железистых имеется головка. Зарисовать фрагмент эпидермы при малом увеличении, сделать обозначения Рис. 14. Эпидерма нижней стороны листа пеларгонии: 1 - основные клетки эпидермы, 2 - замыкающие клетки устьица, 3 - устьичная щель, 4 - кроющий волосок, 5 - железистый волосок (трихома), 6 - околоволосковые клетки, 7 - побочные клетки. Задание 2. Рассмотреть перидерму и чечевичку на постоянном микропрепарате "Поперечный срез ветки бузины". Найти феллему, феллоген, феллодерму. Обратить внимание на особенности строения клеток этих тканей. Сделать рисунки строения перидермы и чечевички (рис. 15). П  оследовательность работы. При малом увеличении на поверхности стебля обычно видны полуразрушенные плоские клетки эпидермы, за ними следуют правильные радиальные ряды пробки. Протопласты клеток отмерли. Только во внутренних более мелких клетках кое-где заметны ядра, еще не успевшие разрушиться. Под пробкой лежит слой плоских тонкостенных клеток с живым содержимым. Это вторичная меристема - феллоген (пробковый камбий). Внутрь от него находится слой хлорофиллоносной паренхимной ткани - феллодерма. Расположение ее клеток совпадает с лежащими над ней клетками феллогена, из которого она дифференцировалась. Только по расположению и можно отличить клетки феллодермы от лежащей глубже основной ткани коры. Три рассмотренных слоя (пробка, пробковый камбий и феллодерма) вместе составляют перидерму. Изучить ее также при большом увеличении. Зарисовать перидерму при большом увеличении, отметив фелемму, феллоген, феллодерму, и обратив внимание на расположение клеток. оследовательность работы. При малом увеличении на поверхности стебля обычно видны полуразрушенные плоские клетки эпидермы, за ними следуют правильные радиальные ряды пробки. Протопласты клеток отмерли. Только во внутренних более мелких клетках кое-где заметны ядра, еще не успевшие разрушиться. Под пробкой лежит слой плоских тонкостенных клеток с живым содержимым. Это вторичная меристема - феллоген (пробковый камбий). Внутрь от него находится слой хлорофиллоносной паренхимной ткани - феллодерма. Расположение ее клеток совпадает с лежащими над ней клетками феллогена, из которого она дифференцировалась. Только по расположению и можно отличить клетки феллодермы от лежащей глубже основной ткани коры. Три рассмотренных слоя (пробка, пробковый камбий и феллодерма) вместе составляют перидерму. Изучить ее также при большом увеличении. Зарисовать перидерму при большом увеличении, отметив фелемму, феллоген, феллодерму, и обратив внимание на расположение клеток. Передвинуть микропрепарат и найти чечевичку. Рассмотреть ее строение. Чечевичку рассмотреть при малом увеличении. Она имеет двояковыпуклое очертание. Большая часть чечевички заполнена рыхло расположенными, имеющими большие межклетники, более или менее округлившимися клетками, которые чередуются с более плотными слоями клеток. Выполняющая чечевичку ткань образуется еще до появления сплошного слоя пробкового камбия в результате деления паренхимных клеток, лежащих под устьичным аппаратом. В наружной части этой ткани имеются трещины. Пробковый камбий под чечевичкой усиленно делится. Это видно из того, что несколько слоев, им отложенных, не успели еще дифференцироваться в постоянную ткань и на вид не отличаются от камбия. Зарисовать строение чечевички, отметив характер расположения феллогена, форму выполняющих клеток и межклетники между ними. Рис. 15. Перидерма (А), внешний вид чечевичек (Б), чечевичка на поперечном срезе ветки бузины (В): 1 - остатки эпидермы, 2 - пробка (феллема), 3 - феллоген (пробковый камбий), 4 - феллодерма, 5 - чечевичка, 6 - выполняющая ткань.  Задание 3. Рассмотреть корку дуба на постоянном микропрепарате. Изучить особенности ее строения и сделать рисунок (рис. 16). Последовательность работы. Строение корки дуба рассмотреть на препарате поперечного среза при малом увеличении. Слои пробки легко узнать по характерному расположению клеток - правильными радиальными столбиками. Прослойки перидермы во вторичной коре возникают без строгого порядка, в виде системы соединенных между собой вогнутых дуг. Каждая дуга ограничивает определенный участок луба, между которыми впоследствии при утолщении ствола возникают глубокие трещины. Между слоями пробки расположены потемневшие участки отмерших тканей - главным образом, основной паренхимы. В более глубоких слоях корки встречаются участки механической и проводящей тканей. Во многих клетках можно рассмотреть друзы оксалата кальция. Корка, покрывающая старый ствол дерева, представляет собой комплекс тканей. Наружные слои корки постепенно разрушаются и сбрасываются. Зарисовать в виде схемы характер расположения внутренних перидерм во вторичной коре побегов. Рис. 16. Корка на поперечном срезе дуба: 1 - перидерма, 2 - волокна, 3 - остатки первичной коры, 4 - вторичная кора, 5 - друзы оксалата кальция. Контрольные вопросы 1. По какому принципу покровные ткани делятся на первичные, вторичные и третичные? Назвать их. 2. Назвать строение и функции эпидермы. Какие органы она покрывает? 3. Рассказать о механизме работы устьичного аппарата. 4. Почему у многолетних растений эпидерма заменяется пробкой? 5. Как через пробку происходит газообмен и транспирация? 6. Назвать покровные ткани корня. 7. Какое значение имеет корка? 8. Какие органы растений или их части покрыты перидермой, и какие - коркой? Тема: Проводящие ткани Материалы. Стебель тыквы; серно-кислый анилин. Проводящая система растений состоит из ксилемы (древесины), осуществляющей восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных веществ от корней к листьям и флоэмы - ткани, проводящей пластические вещества (нисходящий ток) от листьев к корням. Это сложные ткани, т. к. включают различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы. Проводящие ткани по происхождению могут быть первичными и вторичными. Первичные образуются в результате деятельности прокамбия , а вторичные - камбия. Основными проводящими элементами ксилемы являются трахеиды и членики сосудов (трахеи). В зрелом состоянии оба типа элементов представляют собой более или менее вытянутые клетки, лишенные протопластов и имеющие одревесневшие вторичные оболочки. Наиболее высокоспециализированными клетками флоэмы являются ситовидные трубки, представляющие собой вертикальный ряд клеток, соединенных между собой концами посредством ситовидных пластинок. Рядом с ситовидной трубкой обычно расположены сопровождающие клетки (клетки-спутники). Они тесно связаны с члениками ситовидной трубки своим происхождением и функцией, заключающейся в регуляции передвижения веществ по флоэме. Ход работы Задание 1. Приготовить временный микропрепарат продольного среза проводящего пучка стебля тыквы в серно-кислом анилине. Рассмотреть сосуды с разными типами утолщений вторичной оболочки (рис. 17 ). Сделать рисунок.  Рис. 17. Сосуды стебля тыквы: А - пористый; Б - сетчатый; В - спиральный; Г - кольчатый. Последовательность работы. При изготовлении среза обратить внимание на то, чтобы разрез прошел через середину одного из крупных проводящих пучков. Рассмотреть сосуды очень большого диаметра, расположенные ближе к центру стебля. Они обычно не помещаются целиком в толще среза, и на срезе видна длинная пустая полость сосуда, ограниченная с двух сторон узкими полосками стенки. Микропрепарат рассмотреть при большом увеличении. Найти очень крупные сосуды, расположенные к центру и рассмотреть их поверхность. Обратить внимание на то, что она покрыта сетью утолщений (сетчато-пористые). Затем передвинуть микропрепарат на соседние сосуды, имеющие меньшие диаметры и найти на их поверхности пористые, спиральные и кольчатые утолщения. Кольчатые сосуды образуются раньше других, они очень тонкие и сильно растянуты в длину, вследствие роста стебля после их возникновения. После кольчатого сосуда и участка мелкоклеточной паренхимы видны ситовидные трубки с сопровождающими клетками. Зарисовать отдельные клетки сосудов с разными типами утолщения клеточной оболочки. Задание 2. Используя микропрепарат из задания 1 изучить строение ситовидной трубки на продольном срезе стебля тыквы. Сделать рисунок (рис. 18).  Последовательность работы. При большом увеличении микроскопа найти ситовидные трубки, расположенные ближе к периферии стебля, внутрь от слоя древесинных волокон. Их можно узнать по ситовидным пластинкам. Затем рассмотреть клетки-спутники, находящиеся между ситовидными трубками. Обратить внимание на число клеток, соответствующих каждому членику ситовидной трубки. Зарисовать ситовидную трубку с клетками-спутниками. Рис. 18. Часть проводящего пучка стебля тыквы в продольном разрезе: 1 - ситовидная трубка, 2 - ситовидная пластинка, 3 - сопровождающая клетка, 4 - камбий, 5 - сетчато-пористый сосуд. Контрольные вопросы 1. По каким проводящим тканям осуществляется передвижение органических веществ, а по каким - минеральных? 2. Что такое сопровождающая клетка? Какие ее функции? 3. В чем отличие ситовидных трубок от сосудов? 4. В чем отличие сосудов от трахеид? Тема: Типы проводящих пучков М  атериалы. Постоянные микропрепараты: "Поперечный срез стебля кукурузы", "Поперечный срез стебля подсолнечника", "Поперечный срез стебля тыквы", "Поперечный срез корневища ландыша", "Корневище орляка", "Поперечный срез корня ириса". атериалы. Постоянные микропрепараты: "Поперечный срез стебля кукурузы", "Поперечный срез стебля подсолнечника", "Поперечный срез стебля тыквы", "Поперечный срез корневища ландыша", "Корневище орляка", "Поперечный срез корня ириса". Ксилема и флоэма обычно расположены рядом, образуя слои, или так называемые проводящие пучки, представленные в растениях несколькими типами. В зависимости от расположения ксилемы и флоэмы относительно друг друга, различают следующие типы: 1. Коллатеральные (бокобочные), когда ксилема и флоэма располагаются бок о бок, т.е. на одном радиусе (рис. 19, А, В). 2. Биколлатеральные (дважды бокобочные пучки) - флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон. Наружный участок флоэмы более мощный (рис. 19, Б). Рис. 19. Типы проводящих пучков: А - открытый коллатеральный; Б - открытый биколлатеральный; В - закрытый коллатеральный; Г, Д - концентрические (Г - амфивазальный, Д - амфикрибральный); Е - радиальный. 1 - флоэма, 2 - камбий, 3 - ксилема. 3. Концентрические : а) амфивазальные - ксилема замкнутым кольцом окружает флоэму (рис. 19, Г ); б) амфикрибральные - флоэма окружает ксилему (рис. 19, Д). 4. Радиальные - ксилема расходится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами (рис. 19, Е). Проводящие пучки в зависимости по наличию или отсутствию в них камбия бывают открытые и закрытые. В открытых - между ксилемой и флоэмой есть камбий (рис. 19, А, Б). В закрытых - камбия нет (рис. 19, В). Ход работы  Задание 1. Рассмотреть при малом увеличении закрытый коллатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля кукурузы (рис. 20). Сделать рисунок. Последовательность работы. Найти ксилему: сосуды расположены в центре среза, между ними крупные клетки древесинной паренхимы с одревесневшими стенками и древесинные волокна; а затем флоэму: ситовидные трубки (шестиугольные ситовидные пластинки), клетки-спутники (четырехугольные мелкие клетки с зернистой цитоплазмой). Лубяных волокон нет (характерный признак однодольных). Обратить внимание на взаимное расположение ксилемы и флоэмы, на вытянутую форму пучков вдоль радиусов стебля. Между ксилемой и флоэмой нет слоя камбия (закрытый проводящий пучок). Все ткани стебля кукурузы образованы прокамбием (первичное строение). Сделать схематичный рисунок, где ксилема и флоэма располагаются бок о бок, и между ними нет камбия (рис. 19, В). Рис. 20. Закрытый коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля кукурузы: 1 - флоэма, 2 - ксилема, 3 - механическая обкладка пучка, 4 - основная паренхима стебля, окружающая пучок.  Задание 2. Рассмотреть при малом увеличении открытый коллатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля подсолнечника (рис. 21). Сделать рисунок. Последовательность работы. Найти склеренхиму. Она укрепляет флоэму снаружи. Под склеренхимой расположена флоэма (ситовидные трубки, клетки-спутники, лубяная паренхима). Обратить внимание на присутствие лубяной паренхимы (в стебле кукурузы ее нет), поэтому сопровождающие клетки расположены уже не в таком строгом порядке, как это было у кукурузы. Между флоэмой и ксилемой находится камбий - слой клеток с густой цитоплазмой, расположенный радиальными рядами. Внутрь от камбия правильными радиальными рядами располагаются сосуды ксилемы. Причем в центре они мелкие и образованы прокамбием (первичная ксилема), а крупные - камбием (вторичная ксилема). Между сосудами ксилемы находится древесинная паренхима (более мелкие клетки с живым содержанием). Сделать схематичный рисунок, где ксилема и флоэма располагаются бок о бок, и между ними камбий (рис. 19, А). Рис. 21. Открытый коллатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля подсолнечника (слева - детальный рисунок, справа - схематичный): 1 - склеренхима, 2 - флоэма, 3 - камбий, 4 - ксилема, 5 - основная паренхима стебля.  Задание 3. Рассмотреть при малом увеличении открытый биколлатеральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза стебля тыквы (рис. 22). Сделать рисунок. Последовательность работы. Найти ксилему (вторичная ксилема - крупные сосуды; первичная ксилема - мелкие сосуды в центре). С обеих сторон ксилемы расположены ткани флоэмы. Между ксилемой и наружным слоем флоэмы находится камбий, а между первичной ксилемой и внутренней флоэмой - паренхимные клетки. Сделать схематичный рисунок, где флоэма прилегает к ксилеме с обеих сторон, а между внешней флоэмой и ксилемой находится камбий (рис. 19, Б). Рис. 22. Открытый биколлатеральный проводящий пучок на поперечном срезе стебля тыквы: 1 - основная паренхима стебля, 2 - наружная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема, 6 - внутренняя флоэма, 7 - ситовидная пластинка. Задание 4. Рассмотреть концентрический амфивазальный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корневища ландыша (рис. 23, А). Сделать рисунок. Последовательность работы. При изучении препарата поперечного среза корневища ландыша видно, что все проводящие пучки собраны в центре органа. Вполне концентрические лишь немногие из них, лежащие в самом центре и окруженные со всех сторон основной паренхимой. Рассмотреть такой пучок при малом увеличении. Ксилема, состоящая из крупных паренхимных клеток с толстыми стенками, покрасневшими от реактива, расположена кольцом на периферии пучка. Ткань, заключенная в середине пучка, - флоэма. В ней можно различить более крупные клетки - ситовидные трубки, а между ними мелкие клетки с густым содержимым - сопровождающие клетки. Обратить внимание на то, что все проводящие ткани сконцентрированы в центре органа. Сделать схематичный рисунок, на котором флоэма занимает центральное положение, а ксилема окружает ее (рис. 19, Г ). Задание 5. Рассмотреть концентрический амфикрибральный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корневища папоротника-орляка (рис. 23, Б). Последовательность работы. Рассмотреть ксилему и флоэму. Обратить внимание на их взаимное расположение. В амфикрибральных концентрических пучках ксилема окружена флоэмой. Сделать схематичный рисунок, обозначив на нем ксилему и флоэму (рис. 19, Д).  Рис. 23. Концентрические проводящие пучки: А - амфивазальный пучок корневища ландыша; Б - амфикрибральный пучок корневища папоротника-орляка. 1 - флоэма, 2 - ксилема, 3 - основная паренхима стебля. Задание 6. Рассмотреть радиальный проводящий пучок на постоянном микропрепарате поперечного среза корня ириса (рис. 24). Последовательность работы. Рассмотреть ксилему и флоэму. Обратить внимание на их взаимное расположение. Ксилема расходится лучами от центра, а флоэма располагается между лучами. В корне ириса полиархный (многолучевой) проводящий пучок. Сделать схематичный рисунок, обозначив на нем лучи ксилемы, а между ними флоэма (рис. 19, Е).  Рис. 24. Радиальный проводящий пучок корня ириса: 1 - луч ксилемы, 2 - участок флоэмы. Контрольные вопросы 1. В чем принципиальное отличие между открытым и закрытым типом проводящих пучков? 2. Как классифицируют пучки по расположению флоэмы и ксилемы? |