малый практикум по анатомии растений. Устройство микроскопа и правила работы с ним

Скачать 2.52 Mb. Скачать 2.52 Mb.

|

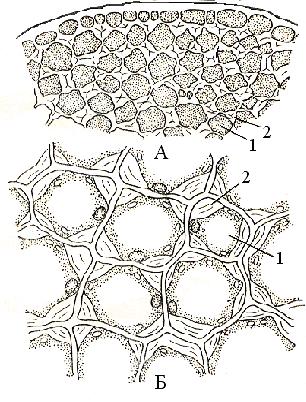

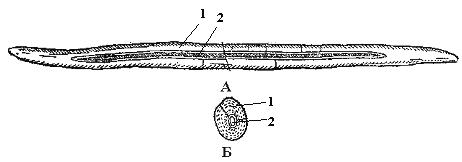

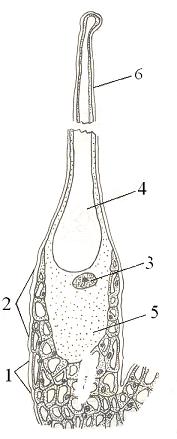

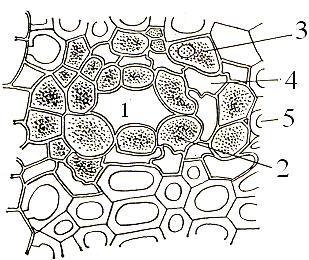

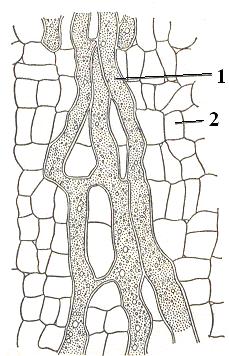

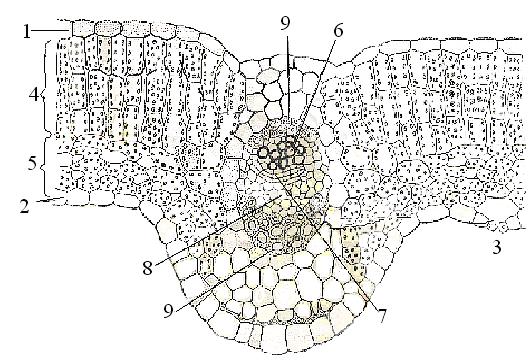

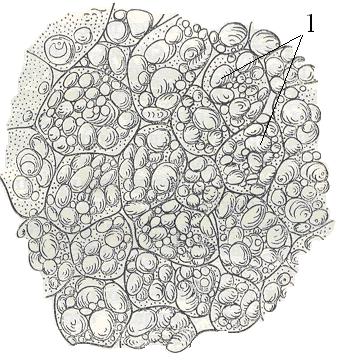

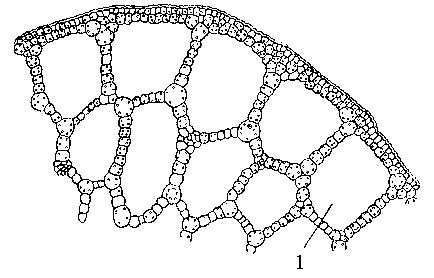

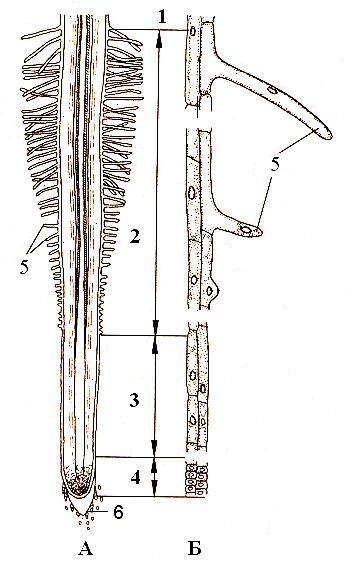

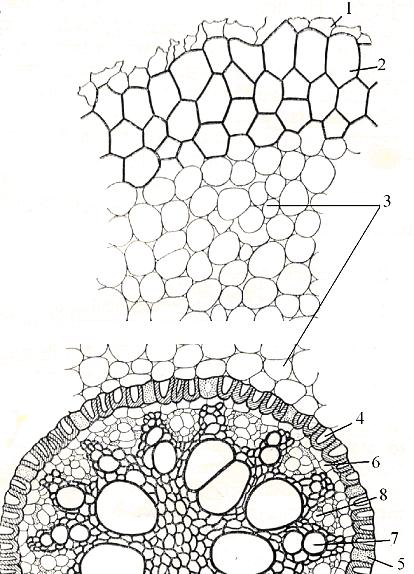

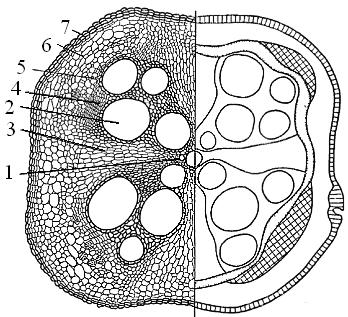

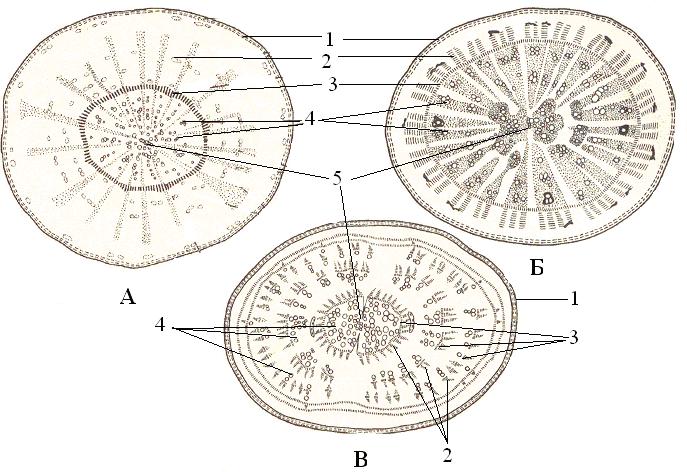

Тема: Механические тканиМатериалы. Черешки свежего листа свеклы; постоянные микропрепараты: "Поперечный срез стебля льна", "Продольный срез стебля льна ". С развитием растений, в их органах образуются специализированные механические ткани, обладающие высокой прочностью. Эти ткани усиливают противодействие всего растения или его органов, прежде всего излому или разрыву. К механическим тканям относятся колленхима и склеренхима. Колленхима состоит из живых толстостенных клеток. Они содержат протопласт со всеми органеллами, способными к возобновлению меристематической активности. Наиболее характерную особенность этой ткани составляет структура первичных клеточных оболочек. С тенки неравномерно утолщены. Тонкие места оболочки сохраняют способность к растяжению, а толстые повышают механическую прочность. Колленхима служит для укрепления растущих органов. Она находится в тех частях органов, где расположены сочные, а также растущие ткани: стеблях, черешках, средних жилках листьев, реже цветоножках и плодоножках. Склеренхима состоит из клеток с равномерно утолщенными и одревесневшими вторичными оболочками, а содержимое клеток отмирает после окончательного формирования оболочек. Обычно склеренхима размещается в органах глубже колленхимы среди паренхимных или проводящих тканей. По форме клеток различают два основных типа склеренхимы - волокна и склереиды. Ход работы Задание 1. Приготовить временный микропрепарат поперечного среза черешка свежего листа свеклы в капле воды. Рассмотреть под микроскопом уголковую колленхиму. Обратить внимание на форму клеток, толщину их оболочек, наличие хлоропластов. Сделать рисунок (рис. 25). П  оследовательность работы. При малом увеличении видно, что выступающие ребра черешка заполнены блестящей мелкоклеточной тканью, похожей на сетку из чередующихся белых и темных пятен. При большом увеличении легко различить белые блестящие утолщения стенок, связанные между собой тонкими, часто ели заметными участками. Утолщения не только заполняют углы клетки, но вдаются в ее полость округлыми выступами, так что полость клетки принимает форму неправильного ромба или пяти-, шестиугольника с вогнутыми сторонами. На препарате она темного цвета. Пользуясь микрометренным винтом, рассмотреть срединную пластинку внутри утолщений и таким образом восстановить первоначальную форму клеток с четырьмя-шестью углами. Если для среза был взят живой материал, то в клетках колленхимы видно живое содержимое с хлоропластами. Зарисовать несколько клеток колленхимы, обозначить утолщенную стенку клетки и полость клетки. оследовательность работы. При малом увеличении видно, что выступающие ребра черешка заполнены блестящей мелкоклеточной тканью, похожей на сетку из чередующихся белых и темных пятен. При большом увеличении легко различить белые блестящие утолщения стенок, связанные между собой тонкими, часто ели заметными участками. Утолщения не только заполняют углы клетки, но вдаются в ее полость округлыми выступами, так что полость клетки принимает форму неправильного ромба или пяти-, шестиугольника с вогнутыми сторонами. На препарате она темного цвета. Пользуясь микрометренным винтом, рассмотреть срединную пластинку внутри утолщений и таким образом восстановить первоначальную форму клеток с четырьмя-шестью углами. Если для среза был взят живой материал, то в клетках колленхимы видно живое содержимое с хлоропластами. Зарисовать несколько клеток колленхимы, обозначить утолщенную стенку клетки и полость клетки. Рис. 25. Колленхима черешка листа свеклы обыкновенной: А - при малом увеличении; Б - при большом увеличении. 1 - полость клетки, 2 - утолщенная клеточная оболочка. Задание 2. Изучить состав клеточных оболочек колленхимы в черешке свеклы (препарат из задания 1). Пронаблюдать действие 96% спирта и реактива хлор-цинк-йода на оболочку. Последовательность работы. Используя микропрепарат из предыдущего задания с правой стороны от покровного стекла, добавить каплю 96% спирта, а с левой - отсосать его излишки фильтровальной бумагой. Через несколько минут рассмотреть под микроскопом. Убедиться в том, что прежде блестящие утолщения оболочки колленхимы заметно сжались. Далее подействовать на срез хлор-цинк-йодом (стенки клеток колленхимы примут фиолетовую окраску). Объяснить сжатие утолщенных мест оболочек при действии спирта, и каким веществом обусловлено окрашивание оболочки хлор-цинк-йодом в фиолетовый цвет. Задание 3. Рассмотреть лубяные волокна на постоянных микропрепаратах поперечного и продольного срезов стебля льна (рис. 26). Сделать рисунок.  Рис. 26. Лубяные волокна стебля льна: А - продольный срез; Б - поперечный срез. 1 - оболочка, 2 - полость клетки. Последовательность работы. Под эндодермой в стебле льна расположены плотные группы толстостенных, сравнительно крупных клеток, округлых или многогранных, причем в более толстых местах среза стенки их остались белыми и блестящими, а в тонких местах пропитались хлор-цинк-йодом и приняли фиолетовую окраску. Это лубяные волокна перициклического происхождения. Пользуясь микрометренным винтом, можно увидеть слоистость стенок. Внутрь от лубяных волокон расположен тонкий слой флоэмы. Зарисовать отдельные клетки лубяных волокон в продольном и поперечном сечении. Контрольные вопросы 1. Каковы характерные признаки механической ткани? 2. В чем отличие структуры клеток колленхимы от клеток склеренхимы? 3. Почему колленхима свойственна молодым органам растения? 4. Что такое склеренхима? На какие типы она делится? 5. Какое значение имеет высокая оводненность оболочек клеток колленхимы? Тема: Выделительные ткани Материалы. Листья пеларгонии, крапивы двудомной; корень одуванчика; постоянный микропрепарат "Поперечный срез древесины сосны". Выделительными называются ткани, выделяющие вещества, исключенные из метаболизма. Секреторные ткани весьма разнообразны по морфологии и топографии в теле растения. Различают два типа выделительной ткани - внешней и внутренней секреции. К первому типу относят разнообразные железистые волоски и железки, нектарники и гидатоды. Второй тип выделительных тканей включает в себя смоляные каналы (смоляные ходы), вместилища выделений, млечники (млечные трубки). Ход работы  Задание 1. Приготовить временный препарат эпидермы листа пеларгонии и рассмотреть на нем строение железистых волосков (рис. 27). Сделать рисунок. Последовательность работы. При большом увеличении на краю среза, среди длинных остроконечных простых волосков, рассмотреть маленькие головчатые волоски. Ножка их состоит обычно из двух живых клеток, головка - из железистой клетки. Выделяемое этой клеткой эфирное масло накапливается под кутикулой, раздувая ее в виде прозрачного пузырька на верхушке волоска. Затем этот пузырек лопается, а жидкость вытекает. После этого начинает собираться новая капелька эфирного масла. Зарисовать железистый волосок. Рис. 27. Железистый волосок пеларгонии с экскретом, выделенным под кутикулу  Задание 2. Приготовить временный препарат эпидермы листа крапивы двудомной и рассмотреть строение жгучего волоска (рис. 28). Последовательность работы. У крапивы жгучий волосок представлен единственной клеткой, расширенной у основания и заостренно вытянутой к верхушке, где образуется головка. Большая клетка, наполненная едким соком, находится в состоянии тургора. Вытянутый кончик волоска имеет окремневшие, очень хрупкие стенки, которые при легком прикосновении обламываются и образуют острые края (как у осколка стекла). Волосок впивается в кожу и выдавливает сок. Жгучий волосок крапивы находится в углублении многоклеточной подставки, выступающей над поверхностью листа. Рис. 28. Жгучий волосок листа крапивы: 1 - основание волоска, 2 - жгучая клетка, 3 - ядро, 4 - вакуоль, 5 - цитоплазма, 6 - обломившийся кончик жгучей клетки. Задание 3. Рассмотреть смоляные ходы на постоянном микропрепарате поперечного среза древесины сосны обыкновенной (рис. 29). П  оследовательность работы. При малом увеличении найти среди трахеид (окрашенных в красный цвет флороглюцином и соляной кислотой) резко выделяющиеся округлые группы неокрашенных клеток с межклеточным пространством в центре. При большом увеличении видно, что межклетник, заполненный смолой, окружен живыми клетками эпителия. Клетки эпителия заполнены густой цитоплазмой с ясно заметными ядрами. оследовательность работы. При малом увеличении найти среди трахеид (окрашенных в красный цвет флороглюцином и соляной кислотой) резко выделяющиеся округлые группы неокрашенных клеток с межклеточным пространством в центре. При большом увеличении видно, что межклетник, заполненный смолой, окружен живыми клетками эпителия. Клетки эпителия заполнены густой цитоплазмой с ясно заметными ядрами. Рис. 29. Смоляной ход древесины сосны: 1 - межклетная полость, 2 - эпителий, 3 - живые паренхимные клетки, 4 - тонкостенные мертвые раздавленные клетки, 5 - трахеиды. Задание 4. Приготовить препарат продольного среза корня одуванчика и рассмотреть членистые млечники (рис. 30). П  оследовательность работы. Рассмотреть млечники у одуванчика, образующиеся во вторичной флоэме корня. Они чередуются с рядами лубяной паренхимы. В продольном разрезе млечники имеют вид темных разветвленных каналов, состоящих из члеников, равных по длине клеткам окружающей их паренхимы. Разделяющие их поперечные стенки разрушились, и млечники представляют собой сплошные трубки. При большом увеличении рассмотреть зернистое содержимое млечников (латекс) с глобулами каучука, изредка с блестящими каплями масла. оследовательность работы. Рассмотреть млечники у одуванчика, образующиеся во вторичной флоэме корня. Они чередуются с рядами лубяной паренхимы. В продольном разрезе млечники имеют вид темных разветвленных каналов, состоящих из члеников, равных по длине клеткам окружающей их паренхимы. Разделяющие их поперечные стенки разрушились, и млечники представляют собой сплошные трубки. При большом увеличении рассмотреть зернистое содержимое млечников (латекс) с глобулами каучука, изредка с блестящими каплями масла. Рис. 30. Членистые млечники корня одуванчика в продольном разрезе: 1 - латекс, 2 - паренхима коры. Контрольные вопросы 1. Каково значение для растения веществ, накапливаемых в выделительных тканях? 2. Какие из выделительных тканей являются тканями внутренней секреции, а какие - внешней? 3. Каковы функции млечников? Тема: Основные ткани Материалы. Листья редьки, клубень картофеля, черешок листа кувшинки, стебель ситника; постоянный препарат "Поперечный срез стебля рдеста". <Поперечный срез стебля рдеста> Под названием основных объединяют ткани, составляющие основную массу различных органов растения. Их также называют основной паренхимой или просто паренхимой. Основная ткань состоит из живых паренхимных, более или менее округлых клеток с тонкими целлюлозными стенками. Между клетками имеются межклетники. В клетках обычно заметны вакуоли. Основная паренхима может выполнять какую-либо основную функцию, например, в листе она является ассимилирующей, в органах водных растений пронизана воздухоносными ходами и носит название аэренхимы. Особенно часто основная ткань служит для отложения запасных продуктов. Ход работы Задание 1. Приготовить временный препарат поперечного среза листа редьки. Изучить особенности строения ассимиляционной ткани (рис. 31). П  оследовательность работы. При малом увеличении микроскопа рассмотреть хлоренхиму, находящуюся непосредственно под эпидермой. В соответствии с тем, что работа ассимиляции происходит за счет солнечной энергии, она располагается в местах органов, наиболее доступных действию света. Через устьица подается с воздухом, необходимый для работы фотосинтеза, углекислый газ. Близ хлоренхимы, с другой стороны, разветвляются проводящие пучки, подающие в их ксилемной части воду, требующуюся для фотосинтеза, и отводящие в их флоэмной части продукты фотосинтеза, главным образом, в виде глюкозы. оследовательность работы. При малом увеличении микроскопа рассмотреть хлоренхиму, находящуюся непосредственно под эпидермой. В соответствии с тем, что работа ассимиляции происходит за счет солнечной энергии, она располагается в местах органов, наиболее доступных действию света. Через устьица подается с воздухом, необходимый для работы фотосинтеза, углекислый газ. Близ хлоренхимы, с другой стороны, разветвляются проводящие пучки, подающие в их ксилемной части воду, требующуюся для фотосинтеза, и отводящие в их флоэмной части продукты фотосинтеза, главным образом, в виде глюкозы. Хлоренхима в листе редьки дифференцирована на палисадную (столбчатую) и губчатую ткани. Палисадная ткань состоит из удлиненных клеток цилиндрической формы, расположенных так, что продольные оси их приблизительно параллельны друг другу и перпендикулярны поверхности органа; межклетники расположены, главным образом, между продольно вытянутыми частями оболочек соседних клеток. Губчатая ткань построена из клеток более или менее округлых. Межклетники образуют сложную сетчатую систему. Рис. 31. Ассимиляционная ткань на поперечном срезе листа редьки: 1 - верхняя эпидерма, 2 - нижняя эпидерма, 3 - устьице, 4 - палисадная паренхима, 5 - губчатая паренхима, 6 - ксилема, 7 - камбий, 8 - флоэма, 9 - склеренхима. Задание 2. Приготовить препарат среза клубня картофеля в капле воды, а затем йода в йодистом калии и ознакомиться с общими чертами запасающей паренхимы. Последовательность работы. При малом увеличении рассмотреть крупные тонкостенные клетки округлой формы с межклетниками (рис. 32). Клетки заполнены крахмальными зернами различного размера. Ввести под покровное стекло каплю раствора йода в йодистом калии. Пронаблюдать изменение цвета крахмальных зерен.  Рис. 32. Запасающая паренхима клубня картофеля: 1 - крахмальные зерна. Задание 3. Рассмотреть аэренхиму на постоянном препарате поперечного среза стебля рдеста или на временном препарате поперечного среза черешка листа кувшинки или стебля ситника (рис. 33).  Рис. 33. Аэрэнхима стебля рдеста: 1 - межклетник. Последовательность работы. При малом увеличении на срезе стебля рдеста сразу под эпидермой видна необычного вида ткань с крупными полостями, отделенными друг от друга одним рядом относительно мелких клеток. Межклетники, тянущиеся вдоль стебля, называют воздухоносными ходами. Они служат для накопления воздуха и его циркуляции по всему растению. Контрольные вопросы 1. Почему основные ткани получили такое название? 2. Каковы функции основных тканей? 3. Из каких клеток состоит основная ткань? 4. На каком принципе построена классификация основных тканей? 5. В каких органах растения встречают различные типы основной ткани? РАЗДЕЛ IV. АНАТОМИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ Тема: Анатомическое строение корня Материалы. Постоянные микропрепараты: "Кончик корня пшеницы", "Поперечный срез корня ириса", "Поперечный срез корня тыквы", "Поперечный срез корнеплода моркови", "Поперечный срез корнеплода редьки"; "Поперечный срез корнеплода свеклы". Типичный корень представляет собой подземный орган, присущий всем высшим растениям (кроме мхов). Корень служит для закрепления растения в почве, поглощения из почвы воды с растворенными в ней солями, в корне часто откладываются запасные продукты, корень участвует в синтезе органических веществ, служит для вегетативного размножения. Корень никогда не несет на себе листьев, поэтому по сравнению с внутренней структурой стебля у корня она относительно проста. Корень по длине можно разделить на несколько участков, имеющих различное строение и выполняющих различные функции. Эти участки называют зонами корня. Выделяют корневой чехлик и следующие зоны: деления, растяжения, всасывания и проведения. Дифференциация тканей корня происходит в зоне всасывания. По происхождению это первичные ткани, так как они образуются из первичной меристемы конуса нарастания. В первичном строении корня выделяют три части: ризодерму, первичную кору и осевой (центральный) цилиндр. У двудольных и голосеменных растений уже в раннем возрасте в центральном цилиндре корня между ксилемой и флоэмой появляется камбий, деятельность которого приводит к вторичным изменениям и в конечном итоге формируется вторичная структура корня. При развитии запасающей паренхимы главного корня происходит формирование запасающих корней или корнеплодов. Различают корнеплоды: 1. Монокамбиальные (редька, морковь) - закладывается только один слой камбия, а запасные вещества могут накапливаться либо в паренхиме ксилемы ( ксилемный тип - редька), либо в паренхиме флоэмы ( флоэмный тип - морковь); 2. Поликамбиальные - через определенные промежутки времени происходит заложение нового слоя камбия (свекла). Ход работы Задание 1. Рассмотреть постоянный микропрепарат "Кончик корня пшеницы" и изучить зоны молодого корня. Сделать рисунок (рис. 34). Последовательность работы. При малом увеличении микроскопа рассмотреть зоны корня, начиная с зоны деления. Это самая верхняя часть корня, представленная клетками апикальной меристемы, которые постоянно делятся. Эти клетки мелкие, изодиаметрические, с тонкими оболочками, густой цитоплазмой и крупными ядрами. Вакуолей в них много, но они мелкие и практически незаметные. З  ону деления снаружи покрывает корневой чехлик. Он имеет вид колпачка и состоит из паренхимных живых клеток, содержащих цитоплазму, ядро, амилопласты с крахмальными зернами и тонкие ослизняющиеся оболочки. ону деления снаружи покрывает корневой чехлик. Он имеет вид колпачка и состоит из паренхимных живых клеток, содержащих цитоплазму, ядро, амилопласты с крахмальными зернами и тонкие ослизняющиеся оболочки. В зоне растяжения клетки обычно прекращают делиться и увеличиваются в размерах. Корень в этой зоне прозрачен, что определяется, прежде всего, образованием крупных вакуолей. Наряду с ростом клеток наблюдается их дифференциация. Зона всасывания четко заметна благодаря наличию корневых волосков. Здесь большинство клеток уже полностью дифференцированы. По периферии расположены клетки ризодермы. У некоторых растений не все клетки ризодермы способны образовывать волоски. В этом случае выделяют два типа клеток: трихобласты, образующие волоски, и атрихобласты - клетки, выполняющие защитную функцию. Место, где происходит отмирание корневых волосков, является началом зоны проведения. Она тянется вплоть до корневой шейки и составляет большую часть протяженности корня. На этом участке корня происходит ветвление. Зарисовать кончик корня и обозначить корневой чехлик и зоны. Рис. 34. Строение корня проростка пшеницы: А - схема строения корня; Б - дифференциация клеток ризодермы и экзодермы. 1 - зона проведения, 2 - зона всасывания, 3 - зона растяжения, 4 - зона деления, 5 - корневой волосок, 6 - корневой чехлик. З  адание 2. Изучить первичное строение корня на постоянном микропрепарате поперечного среза корня ириса (рис. 35). Сделать рисунок. адание 2. Изучить первичное строение корня на постоянном микропрепарате поперечного среза корня ириса (рис. 35). Сделать рисунок. Последовательность работы. На срезе уже при малом увеличении ясно различаются небольшая внутренняя часть - центральный цилиндр, и наружная первичная кора, покрытая одним слоем клеток с корневыми волосками - ризодермой (эпиблемой). Наружный слой первичной коры - экзодерма, состоит из плотно сомкнутых многоугольных клеток, стенки которых впоследствии опробковевают и выполняют защитную функцию. Затем расположена основная паренхима (мезодерма), составляющая главную массу первичной коры. Внутренний слой первичной коры - эндодерма состоит из одного ряда клеток, с утолщенными радиальными и внутренними стенками. Среди этих клеток имеются тонкостенные живые клетки (расположенные почти напротив мелких сосудов ксилемы), называемые пропускными. Наружный слой центрального цилиндра - перицикл, состоит из одного ряда паренхимных клеток. Внутренняя часть центрального цилиндра занята полиархным радиальным пучком. Зарисовать первичное анатомическое строение корня ириса, обозначить ризодерму, первичную кору (экзодерму, мезодерму, эндодерму с пропускными клетками), центральный цилиндр ( перицикл, первичную ксилему, первичную флоэму). Рис. 35. Поперечный срез корня ириса: 1 - ризодерма, 2 - экзодерма, 3 - основная паренхима (мезодерма), 4 - эндодерма, 5 - пропускная клетка эндодермы, 6 - перицикл, 7 - луч первичной ксилемы, 8 - участок первичной флоэмы (2-5 - первичная кора, 6-8 - центральный цилиндр). Задание 3. Изучить вторичное строение на постоянном микропрепарате поперечного среза корня тыквы (рис. 36). Сделать схематичный рисунок.  Рис. 36. Вторичное строение корня тыквы: А - схема поперечного среза (слева - детальный рисунок, справа - схематичный); Б - фрагмент рисунка. 1 - первичная ксилема, 2 - вторичная ксилема, 3 - радиальный луч, 4 - камбий, 5 - первичная и вторичная флоэма, 6 - основная паренхима вторичной коры, 7 - перидерма (1-3 - ксилема, 5-7 - вторичная кора). Последовательность работы. При малом увеличении найти центральный цилиндр с четырьмя лучами первичной ксилемы (тетрархный пучок). Между ними расположены основания четырех крупных открытых коллатеральных проводящих пучков. Эндодерма заметна плохо, так как у ее клеток утолщены лишь радиальные стенки (пятна Каспари). При большом увеличении видно, что клетки тонкостенной паренхимы, лежащей между ксилемой и флоэмой, разделены тангентальными перегородками, а в некоторых местах внутрь от этого слоя заметны только что образовавшиеся и еще не одревесневшие сосуды. Между ксилемой и флоэмой расположена широкая камбиальная зона, имеющая неровные очертания и состоящая из нескольких рядов довольно мелких клеток таблитчатой формы. Вторичное утолщение связано с заложением и деятельностью камбия. Вторичная ксилема значительно превышает по площади флоэму и лежит ближе к центру. Она представлена крупными сосудами, волокнами и мелкими клетками паренхимы. Вторичная флоэма, находящаяся по периферии камбиальной зоны, представлена ситовидными трубками с простыми горизонтальными ситовидными пластинками, клетками-спутницами и паренхимой. Первичная флоэма расположена на самой периферии пучка, ее ситовидные трубки деформированы. Между проводящими пучками находятся широкие первичные лубодревесные лучи, образованные межпучковым камбием. Крупные паренхимные клетки, образующие лучи, несколько вытянуты в радиальном направлении. С поверхности корень тыквы покрыт перидермой. При малом увеличении схематически зарисовать строение корня, обозначив первичную и вторичную ксилему, первичную и вторичную флоэму, камбий, вторичную кору, перидерму. Задание 4. Рассмотреть постоянные микропрепараты корнеплодов с различным типом заложения камбия и отложением запасных веществ: 1 - монокамбиальный: а - флоэмный (поперечный срез корнеплода моркови); б - ксилемный (поперечный срез корнеплода редьки); 2 - поликамбиальный (поперечный срез свеклы). Сделать схематичные рисунки (рис. 37).  Рис. 37. Поперечные срезы корнеплодов с различным типом заложения камбия и отложением запасных веществ: А - монокамбиальный флоэмный (морковь); Б - монокамбиальный ксилемный (редька) ; В - поликамбиальный (свекла). 1 - перидерма, 2 - вторичная флоэма, 3 - камбий, 4 - вторичная ксилема, 5 - первичная ксилема. Последовательность работы. На поперечном срезе корня моркови под перидермой найти большое кольцо флоэмы. Основная ее масса представлена запасающей паренхимой, а ситовидные трубки образуют небольшие группы. Камбиальная зона хорошо выражена и представлена довольно мелкими клетками. Площадь сечения ксилемы значительно меньше площади флоэмы. В центре расположена диархная первичная ксилема. Немногочисленные сосуды вторичной ксилемы расположены в виде прерывистых радиальных цепочек в запасающей паренхиме. На поперечном срезе корня редьки найти ксилему, занимающую наибольшую часть. В центре расположены мелкие сосуды первичной ксилемы. Вторичная ксилема представлена, главным образом, запасающей паренхимой. Небольшие группы сосудов образуют радиальные цепочки. По периферии камбиальной зоны расположено узкое кольцо вторичной флоэмы. Корень покрывает перидерма. На поперечном срезе корня свеклы найти хорошо выраженные концентрические кольца тканей. Возникновение колец связано с наличием добавочных камбиев, образующихся из перицикла и его производных. Затем рассмотреть в центре корня свеклы диархную первичную ксилему. Между двумя лубодревесными лучами расположены два небольших открытых коллатеральных пучка. Основную массу корня занимает запасающая паренхима, образованная в результате деятельности добавочных камбиев. Многочисленные открытые коллатеральные пучки, представленные небольшим числом сосудов и ситовидных трубок с клетками-спутницами, расположены в виде концентрических колец. Корень покрыт перидермой. Сделать схематичные рисунки, обозначив ксилему, флоэму и камбий. Контрольные вопросы 1. Из каких зон состоит корень? Какую функцию выполняет каждая из них? 2. Что представляет собой корневой чехлик? Охарактеризовать его функции и особенности строения. 3. В какой зоне корня можно наблюдать первичное строение корня и почему его называют первичным? 4. Какие комплексы тканей можно выделить при первичном строении корня? 5. Какова роль ризодермы (эпиблемы) и как долго она функционирует? 6. С чем связан переход корня от первичного к вторичному строению? 7. В чем сходство и отличие в строении корня моркови, редьки и свеклы? |