геодезия Вариант 1. Вариант 1 Высотные координаты точек земной поверхности

Скачать 137.4 Kb. Скачать 137.4 Kb.

|

|

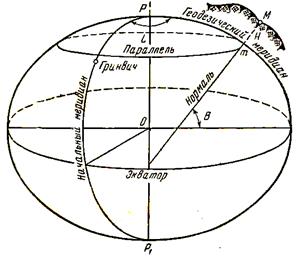

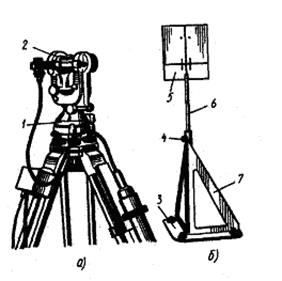

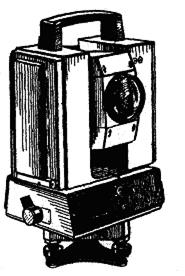

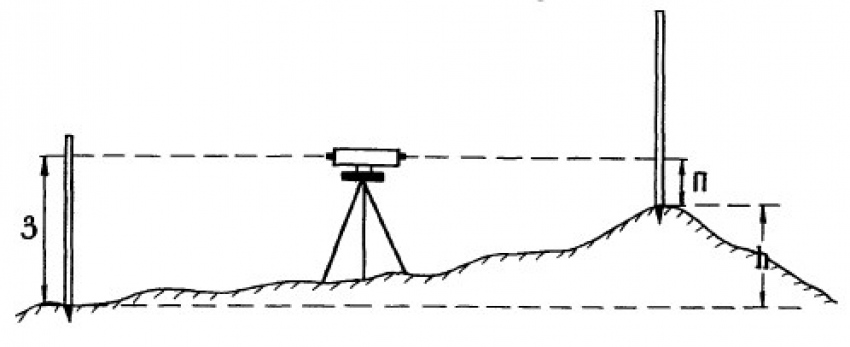

Вариант 1 6. Высотные координаты точек земной поверхности. Координатами называют числа, определяющие положение точки земной поверхности относительно исходных линий или поверхностей. В инженерной геодезии наибольшее применение получили системы географических, прямоугольных и полярных координат, а также системы высот. Система географических координат. Географические координаты могут быть геодезическими и астрономическими. Г е о д е з и ч е с к и е координаты определяют положение точки на поверхности референц-эллипсоида. В этой системе координатами являются широта и долгота точки, а исходными линиями – меридианы и параллели (рисунок 1). Меридианами называются линии пересечения поверхности референц-эллипсоида плоскостями, проходящими через его малую ось, а параллелями – линии пересечения плоскостями, перпендикулярными к малой оси. Параллель, плоскость которой проходит через центр эллипсоида называется экватором. За начальный меридиан принят Гринвичский меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в окрестностях Лондона. Геодезической долготой (L) называется двугранный угол, составленный плоскостью начального меридиана и меридиана данной точки М. Долготы отсчитываются от начального меридиана на восток и на запад от 0 до 180о. Восточная долгота обозначается со знаком „плюс“, а западная – со знаком „минус“.   Рисунок 1 – Географическая система координат Широтой точки (В) называется угол между нормалью (отвесной линией) данной точки М и плоскостью экватора. Широты отсчитываются от плоскости экватора к северу от 0 до +90о и к югу от 0 до –90о. На экваторе широта точки равна 0о, а на Северном полюсе +90о. Если широты и долготы точки отнесены к поверхности геоида, то они называются а с т р о н о м и ч е с к и м и координатами и обозначаются: φ – широта и λ – долгота. Астрономические координаты могут быть определены из астрономических наблюдений. При составлении планов и карт, а также при пользовании ими удобно применять не географические, а плоские прямоугольные системы координат. 20. Типы теодолитов, их устройство. Теодолит - геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, расстояний и углов ориентирования. Теодолиты делятся по точности в зависимости от среднеквадратической погрешности измерения угла одним приемом на: Высокоточные - для измерений при создании государственных геодезических сетей 1 и 2 классов, точность 1 сек.; Точные - то же для сетей 3,4 классов, изучении деформаций сооружений, точность 2 - 5 сек.; Технические - для теодолитных и тахеометрических съемок, при изыскательных работах и строительстве сооружений, не требующих соответствующей точности, точность 15 - 30 сек. В соответствии с точностью теодолиты обозначаются Т1, Т5, Т30 и т.п. Теодолиты выпускаются в геодезическом и маркшейдерском (горном) исполнении. Маркшейдерские могут работать не только на штативе, но и на консолях (подвеске). Маркшейдерские теодолиты имеют дополнительно букву М. Например Т30М. Теодолиты могут выпускаться с компенсатором - специальной линзой, подвешенной на нитях в трубе и обеспечивающим замену уровня при трубе. Тогда к аббревиатуре добавляется К. Например Т15К. Если труба имеет прямое изображение, то к аббревиатуре добавляется буква П : Т15КП. Кроме того, могут быть гиротеодолиты, лазерные и электронные теодолиты. Гиротеодолит– оптико-механический прибор, представляющий собой комбинацию из высокоточного гирокомпаса и оптического теодолита, предназначенный для автономного определения истинных (астрономических) азимутов направлений. Лазерный теодолит - специальный геодезический прибор (рис. 2.10), представляющий собой комбинацию оптического теодолита и оптического квантового генератора (ОКГ), создающий в пространстве ориентированную видимую световую линию и предназначенный для геодезического сопровождения строительно-монтажных работ и управления работой строительных машин и механизмов. Конструктивно характеризуются тем, что в обычном теодолите зрительная труба совмещена с лазером. При этом лазерный луч может идти как вдоль визирной оси, так и параллельно ей на небольшом расстоянии (до 10 см). В строительной практике получили распространение лазерные теодолиты ЛТ-56 и ЛТ-75, а также лазерные насадки типа «Лимка-ЛВН» к серийным оптическим теодолитам и нивелирам. Электронные тахеометры - многофункциональные геодезические приборы, представляющие собой комбинацию теодолита, встроенного светодальномера и специализированного мини-компьютера, обеспечивающие запись результатов измерений во внутренние или внешние блоки памяти, а также решение на месте ряда инженерных задач (рис. 2.2).  Рис. 2.1. Лазерный теодолит и визирная марка. 1, 2 – горизонтальный и вертикальный круги; 3 – опора; 4 – закрепительный винт; 5 – марка; 6 – стержень; 7 – стойка. К настоящему времени в развитых зарубежных странах и в России разработано и производится большое число типов электронных тахеометров, различающихся конструктивными особенностями, точностью и назначением.  Рис. 2.2. Электронный тахеометр Та3 М. Современные электронные тахеометры, как правило, позволяют решать следующие инженерные задачи: · определение недоступных расстояний; · определение высот недоступных объектов; · определение дирекционных углов; · обратная засечка; · определение трехмерных координат реечных точек; · вынос в натуру трехмерных координат точек; · измерения со смещением по углу; · вычисление площадей и т. д. При измерении теодолитом горизонтальных углов должны быть выполнены следующие геометрические условия: - вертикальная ось теодолита должна быть отвесна; - плоскость лимба должна быть горизонтальна; - коллимационная плоскость должна быть вертикальна. Для проверки соблюдения этих условий выполняются специальные поверки.Способы выполнения поверок приводятся в паспортах приборов. 29. . Определение магнитного азимута линий теодолитом и буссолью. Магнитные азимуты теодолитом измеряются с использованием ориентир-буссоли. Ориентир-буссоль вставляется в специальный паз в верхней части теодолита и закрепляется винтом. При этом положение стрелки наблюдают в специальном зеркале, которому придают требуемый наклон. Магнитная стрелка показывает направление магнитного меридиана, от которого отсчитывается магнитный азимут или румб. Измерение магнитного азимута: 1. Установить прибор на заданной линии (по всем правилам); 2. Совместить нулевые штрихи лимба и алидады; 3. Открепить лимб и вращая его добиться точного совпадения магнитной стрелки с нулевым делением шкалы буссоли - тем самым нуль лимба установлен в направлении магнитного севера (магнитный меридиан); 4. Открепить алидаду и установить трубу по заданному направлению; 5. Взять отсчет по горизонтальному кругу - это и есть магнитный азимут; 6. Повторить измерения 3-4 раза и результат осреднить. Направление истинного меридиана можно определить точно (погрешность 0.5 сек.) и приближенно (погрешность 1-2 мин.). Продолжительность работ в первом случае 8-25 суток бригаде из 3-4 инженеров и техников и 2-3 рабочих. Во втором случае - сутки. Если известно магнитное склонение δ, то можно истинный азимут рассчитать: Аи = Ам + δ. В некоторых случаях, например, при съёмке участков местности, удалённых от существующей опорной геодезической сети, выполняют ориентирование по магнитному азимуту с помощью буссоли. В этом случае измеряют магнитные азимуты Ам линий. Буссоль состоит из корпуса I прямоугольной формы, на котором имеются штрихи-индексы 2, зеркала 3, магнитной стрелки 4, защитного стекла 5 и арретира 6 (рис. 1.12). Периодически выполняют поверки буссоли: стрелка буссоли должна быть хорошо намагничена и обладать достаточной чувствительностью; стрелка буссоли должна быть уравновешена; магнитная стрелка не должна иметь эксцентриситета; ну  левой диаметр буссоли должен быть параллелен коллимационной плоскости зрительной трубы. левой диаметр буссоли должен быть параллелен коллимационной плоскости зрительной трубы.Выполнение поверок гарантируется заводом-изготовителем и их проведение на лабораторных занятиях не предусмотрено. Измерение магнитного азимута выполняют двумя способами: сокращённым способом (способом совмещённых нулей) и полным способом. Существует два способа измерения магнитных азимутов. а) сокращенный способ Теодолит приводят в рабочее положение. Закрепляют на колонке алидады буссоль. Зрительную трубу устанавливают так, чтобы объектив был направлен в сторону северного конца стрелки буссоли. При этом положение трубы может быть или КЛ, или КП. Вращением алидады устанавливают отсчет по горизонтальному кругу 0°00´. Закрепляют винт алидады, открепляют винт лимба, освобождают стрелку буссоли винтом арретира, и, разворачивая верхнюю часть теодолита по азимуту, добиваются точного совмещения стрелки буссоли со штрихами-индексами. Закрепляют винт лимба. При необходимости наводящим винтом лимба подправляют совмещение стрелки буссоли со штрихами. В результате указанных операций горизонтальный круг оказывается сориентированным по магнитному меридиану: зрительная труба направлена на север, а отсчет по горизонтальному кругу равен 0°00´. 41. Способы геодезического нивелирования. Нивелирование - это измерения по определению превышений между точками на земной поверхности и вычисление их высот относительно начальной высотной точки отсчета с применением различных геометрических, физических методов и приборов. Самые первые упоминания об уровневых построениях были известны еще в Древнем Риме и Греции. Связаны они с водяным уровнем, то есть с первым гидростатическим способом нивелирования. Все последующие методы получали с развитием технического прогресса, конкретными изобретениями и их практическим применением. Изобретения зрительной трубы и сетки нитей (Пикар) в XVI и XVII веке, барометра в XVII (Торричелли), цилиндрического уровня в XVIII (Рамсден) позволили развивать способы барометрического, геометрического и тригонометрического нивелирования. Построение стереокомпаратора и стереофотоаппарата создало предпосылки для стереофотограмметрического нивелирования. На основе физических принципов лазерных излучений и новых цифровых технологий появляются современные лазерные и цифровые нивелиры. Ставить в уровень вот что означает с французского нивелир. Именно благодаря прибору с таким наименованием получили распространение геодезические способы точного нивелирования. Наиболее точным, популярным и востребованным в современном приборостроении, строительстве, геологической разведке и других отраслях считается способ геометрического нивелирования. Геометрическое нивелирование Заключается в использовании инструментальной способности построения горизонтального луча (оси) конструкцией нивелиров для выполнения высотных измерений. Характерным способом геометрического нивелирования является так называемый метод «из середины» с использованием нивелирных реек со специально нанесенными на них шкалами. Типовая схема его показана на рис.3.  Рис.3. Схема геометрического нивелирования. Суть способа состоит в установлении нивелиров ориентировочно посередине между точками, на которых необходимо измерить высотные отметки. Именно на них устанавливаются в вертикальное (отвесное) положение рейки, по которым снимаются отсчеты в миллиметрах (0123). Сначала измерения осуществляют с задней (З) рейки после этого нивелир разворачивается в направлении передней точки (П). Изначально задней точкой выступает исходный репер с известным значением абсолютной отметки. Превышение (h) между точками, на которых устанавливались рейки, вычисляют по формуле: h = З – П, где З – задний отсчет по рейке; П – передний отсчет. Точность снятия отсчетов по рейкам колеблется в пределах 1-2 мм при техническом нивелировании и 0,1 мм при нивелировании I класса. Определение превышений между точками с однократной установкой инструмента именуется станцией стояния. Многократное число станций на значительном удалении друг от друга на протяжении многих сотен метров и даже километров называют нивелирным ходом. Методики нивелировок регламентируются выполнением измерений в прямом и обратном направлении, при различных горизонтах инструментов и требуют соблюдения предельных значений среднеквадратических и допустимых погрешностей. Другие виды нивелирования Могут использоваться в условиях, в которых они более предпочтительны к применению. Так тригонометрическое нивелирование за счет возможности изменения наклона зрительной трубы и соответственно визирного луча в теодолитах (тахеометрах) производится на местности с характерным гористым рельефом, на возвышенностях и поверхностях где использование геометрического нивелирования просто имеет значительные физические и экономические затраты. Современные электронные приборы (тахеометры) позволяют применять тригонометрический способ в прикладных задачах передачи и определения высотных отметок на значительно удаленные и возвышающиеся предметы, сооружения, при топографических съемках. В последние годы с появлением новых методов съемок и построений плановых сетей возникли технологические и технические возможности измерений превышений между пунктами по спутниковым наблюдениям и измерениям через ГЛОНАСС и GPS. Точные их вычисления (до 1-2 см) с одновременным получением всех трех пространственных координат делают такой способ одним из ведущих в современной геодезии. Особым интересом именно для геодезических работ высокой точности пользуются новейшие приборы цифровой технологии, высокоточные цифровые нивелиры и лазерные ротационные для прикладных работ. Задача 3 Даны отсчеты по горизонтальному кругу: при наблюдении на заднюю точку КП 1230 53’ и КЛ 230 03’ и при наблюдении на переднюю точку КП 150 18’ и КЛ 2740 29’; отсчеты по вертикальному кругу при наблюдении на переднюю точку составили: КП -170 42’ и КЛ 170 44’. Требуется определить значение горизонтального угла справа по ходу лежащего, а также место нуля и угол наклона линии на переднюю точку.

Горизонтальные углы на местности измеряют способами приемов, круговых приемов и повторений. Перед началом измерений теодолит центрируют, нивелируют, трубу устанавливают по глазу и предмету. Центрирование теодолита производится с помощью отвеса над вершиной угла. Нивелирование теодолита заключается в приведении плоскости лимба в горизонтальное положение с помощью подъемных винтов и цилиндрического уровня алидады горизонтального круга. Для этого устанавливают цилиндрический уровень параллельно двум подъемным винтам. Вращая их в разные стороны, выводят пузырек уровня в центр ампулы. Затем поворачивают алидаду на 90° и, вращая третий винт, приводят уровень в нульпункт. Измерение горизонтального угла «способом приемов» производится в следующем порядке: при закрепленных винтах лимба, открепленных винтах алидады и зрительной трубы, с помощью оптического визира наводят трубу на правую точку измеряемого угла так, чтобы точка оказалась в поле зрения трубы. После этого закрепляют винты трубы и алидады и, действуя их наводящими винтами, наводят перекрестие сетки на точку и берут отсчет а по шкале горизонтального круга отсчетного микроскопа. Полученный отсчет записывают в журнал измерения горизонтальных углов (см. табл. 1). Затем открепляют закрепительные винты трубы и алидады и, выполняя последовательно описанные выше действия на левую точку измеряемого угла, берут отсчет в по шкале микроскопа. Величину угла, измеренного в полуприеме, получают из разности отсчетов а и в: β = а- в (при размещении нуля лимба вне измеряемого угла. Если ноль лимба расположен внутри измеряемого угла, то к меньшему заднему отчету следует прибавить 360°, тогда β = а+360°- в. Вычисляем место нуля по формуле   Определяют углы наклона   |