Ведущие учёные в области почвоведения. Ведущие ученые в области почвоведения

Скачать 421.71 Kb. Скачать 421.71 Kb.

|

|

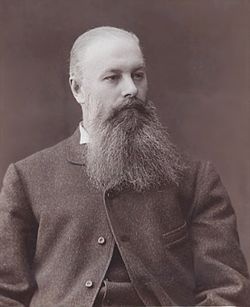

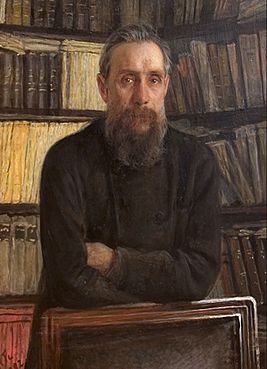

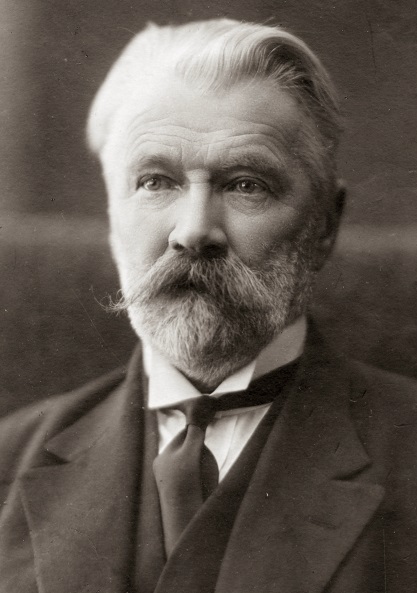

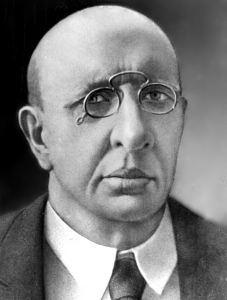

Министерство сельского хозяйства РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Государственный аграрный университет Северного Зауралья К  афедра почвоведения и агрохимии афедра почвоведения и агрохимииРеферат на тему: «Ведущие ученые в области почвоведения» Выполнила: ст. гр. Б-ЗК11 Проверил: к.с-х.н., доцент Тюмень 2018 СодержаниеВведение 3 Докучаев Василий Васильевич 4 Костычев Павел Андреевич 7 Сибирцев Николай Михайлович 10 Глинка Константин Дмитриевич 12 Вильямс Василий Робертович 15 Вернадский Владимир Иванович 19 Заключение 21 Библиографический список 22  ВведениеПочвоведение – наука о почве, ценность которой определяется ее значимостью для сельского, лесного и других отраслей сельского хозяйства, незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных живых организмов. Почвоведение рассматривает состав, свойства и режим почв, почвенное плодородие, природные факторы почвообразования и хозяйственную деятельность человека. Изучает общие закономерности географического распределения почв, а также почвы и их генезис в различных природных зонах. Развитие науки «Почвоведение» положили наши российские и зарубежные ученые, такие как В.В.Докучаев, В.Р.Вильямс, В.И.Вернадский и т.д. Актуальность изучения дисциплины «Почвоведение» определяется тем, что она изучает почву, которая во многом обуславливает развитие, жизнь, эволюцию тех или иных растительных и животных организмов, состояние биосферы в целом и ее отдельных составляющих. Докучаев Василий Васильевич Настоящую научную революцию в почвоведении совершил Василий Васильевич Докучаев. Ему принадлежит честь создания «подлинной науки о почве» – генетического почвоведения. Он открыл основные закономерности генезиса (происхождения) и географического расположения почв. Указал на особое положение почвы в природе, которое определяется тем, что в её составе участвуют как минеральные, так и органические соединения. Доказал, что неотъемлемую часть почвы – живую фазу – составляют живые организмы: корневые системы растений, животные, обитающие в почвах, микроорганизмы. Василий Васильевич впервые установил, что почва – это самостоятельное природное тело, качественно отличающееся от всех иных тел природы. Докучаев, Василий Васильевич родился 17 февраля 1846 г. в семье священника в селе Милюкове Сычевского уезда Смоленской губернии. Русский ученый-естествоиспытатель, основатель современного научного почвоведения и комплексного исследования природы. В 1867 окончил с отличием Смоленскую духовную семинарию и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В 1872 окончил Петербургский университет со степенью кандидата и на средства Общества естествоиспытателей, в котором он состоял, отправился в научную экспедицию для изучения «наносной формации» Смоленской губернии. В 1872 занял должность консерватора при геологическом кабинете Петербургского университета. В 1873 был избран действительным член Петербургского минералогического общества. В 1874 опубликовал работу по вопросам осушения болот, которая явилась значительным вкладом в научное болотоведение. Именно Докучаев высказал гениальную догадку о том, что почва, которую он называл «четвертым царством» — слой «благородной ржавчины» земли, до того времени не отличавшийся учеными от горных пород, — представляет собой самобытное тело природы, подобное минералам и растениям. Эта идея легла в основу обобщения всех собранных Докучаевым материалов, а в дальнейшем явилась фундаментом новой науки. Убедившись в правильности своего взгляда на почву, Докучаев всю дальнейшую работу посвятил обоснованию и разработке основных положений своей теории. Основываясь на своих исследованиях чернозема, Докучаев охарактеризовал почвы вообще как поверхностно лежащие минерально-органические образования, которые имеют свое строение, «всегда более или менее сильно окрашены гумусом и постоянно являются результатом взаимной деятельности следующих компонентов: живых и неживых организмов (растения и животные), материнской горной породы, климата и рельефа местности. Выводы учения Докучаева сводились к следующему: — главным исходным материалом для образования массы черноземных и других растительно-наземных почв служат органы наземной растительности и элементы материнской породы; — в образовании массы именно черноземных почв принимает участие растительность травяных степей, особенно ее корневая система; — в процессах образования всех растительно-наземных почв, в том числе и черноземных, существенную роль играет возникновение из растительных и других органических остатков перегноя, или гумуса, т. е продуктов неполного разложения органических остатков, окрашивающих почву в темный цвет; — специфическими процессами при образовании черноземов являются накопление большого количества перегноя, обладающего нейтральной реакцией («сладкого гумуса»), его распределение среди минеральной массы, с которой он тесно перемешан, его глубокое распространение по профилю почв; — в связи с этим чернозем при «нормальном его залегании имеет профиль, четко расчленяющийся на генетические горизонты» А,В,С,D; — эти особенности являются следствием климатических условий, свойств почвообразующей растительности, влияния деятельности животных на почву, рельефа и характера материнской породы; — известная совокупность этих условий предопределяет область распространения чернозема, ее границы и характер его географических контактов с другими почвами. Только такое научное понимание черноземных почв может служить хорошей основой для их использования и вообще для решения любых прикладных, особенно агрономических вопросов». Он создал научное генетическое почвоведение, установил принцип строения почвенного профиля, закон горизонтальной зональности и высотной поясности почв, разработал новые методы исследования почв и основы их картографии. Умер 8 ноября 1903 г. в Санкт-Петербурге. Костычев Павел АндреевичВ  ыдающийся ученый-почвовед, один из основоположников науки о почве, исследователь биологических и физико-химических основ образования почв и способов повышения их плодородия. ыдающийся ученый-почвовед, один из основоположников науки о почве, исследователь биологических и физико-химических основ образования почв и способов повышения их плодородия.Павел Андреевич Костычев родился 12 февраля 1845г. в семье крепостных крестьян в деревне Карнаухово Шацкого уезда. Поступил в Шацкое уездное училище, которое окончил в 1860 г. После окончания Московской земледельческой школы уехал продолжать обучение в Санкт-Петербург. В 1866 году был принят вольнослушателем в Санкт-Петербургский земледельческий институт. Павел Андреевич является автором фундаментального положения о решающей роли круговорота веществ, особенно гумуса, в образовании почв, в устойчивости их плодородия, основатель отечественной почвенной микробиологии, автор уникальных трудов о черноземных почвах России, важнейший популяризатор агрономических знаний. На основании опытов Костычев доказал, что во всех почвах преобладают не фосфаты железа и алюминия, а фосфаты кальция, «постоянно переходящие друг в друга». Он установил условия этих переходов, необходимость органики и извести для образования растворимых фосфатов, усваиваемых растениями. По поручению департамента земледелия, министерства земледелия и государственных имуществ, Костычев проводит ряд исследований в черноземных районах. Это дало Павлу Андреевичу возможность собрать большое количество материала, который лег в основу его учения о происхождении черноземов, их обработке и удобрении. В Лесном институте Костычев организовал почвенную лабораторию с химическим уклоном, в ней проводилась подготовка студентов. Сам Павел Андреевич занимался изучением форм фосфора в почве и почвенного гумуса. Он провел 31 фосфорный эксперимент. По его инициативе в 1878 г. в Лесном институте открылась вторая в России сельскохозяйственная химическая станция. Здесь делали анализы сельскохозяйственных продуктов и исследовали образцы почв европейской части России. При этом Костычев был блестящим популяризатором агрохимической науки. В 1884 г. ученый издал две научно-популярные книги: «Учение об удобрении почв» и «Общедоступное руководство к земледелию». В 1898 г. была опубликована его работа «Почва, ее обработка и удобрение». В 1886 г. вышел в свет главный труд Костычева «Почвы черноземной области России. Их происхождение, состав и свойства». Этот труд существенно дополнил докучаевский «Русский чернозем». В книге «О борьбе с засухами в черноземной области посредством обработки полей и накопления на них снега» 1893 г., изложил систему мероприятий по накоплению, сбережению и правильному использованию влаги путем обработки почвы и снегозадержания. Вклад ученого в аграрную науку огромен, Костычев достиг равных успехов в трех областях науки: в почвоведении, общем земледелии и агрохимии. Как почвовед Костычев занимался «механикой» образования перегноя, как агрохимик – фосфорными удобрениями, а как земледелец – разрабатывал методики сбережения плодородных земель (посев трав, приемы борьбы с сорной растительностью, приемы обработки черноземов и т.д.). Павел Андреевич первым в России начал широко применять лабораторный опыт, считая, что научное исследование почв должно работать на нужды сельскохозяйственного производства. Костычев создал учение о происхождении и изменении почв. Он установил, что образование почв — биологический процесс, связанный с развитием растительности. От особенностей происхождения почвы зависят ее свойства, существенные для жизни растений. В свою очередь растения влияют на процессы почвообразования. На основании тщательных исследований ученый пришел к выводу, что перегной черноземов образовался путем разложения в почве остатков корней степных растений под действием микроорганизмов. Это открытие позволяет назвать Костычева первым русским агромикробиологом. Он установил роль низших организмов при разложении в почве органического вещества. Большое внимание ученый уделил значению структуры почвы, которая необходима для регулирования почвенной влажности и обогащения почвы питательными веществами. Умер 3 декабря 1895 г. в Санкт-Петербурге. Сибирцев Николай Михайлович Николай Михайлович Сибирцев родился 13 февраля 1860 в городе Архангельск. Русский геолог и почвовед, один из учеников В. В. Докучаева. Сыграл важную роль в становлении почвоведения, географии почв. Его отец, Михаил Иванович, был семинарским учителем естествознания. Братья Николая Иустин и Евгений также занимались наукой, Иустин - историком и палеографом, Евгений - ботаником и почвоведом. Другие два брата, Константин и Александр, служили преподавателями. В 1878 г. Николай выпустился из духовной семинарии родного города, затем стал студентом физмата Санкт-Петербургского университета. Одним из его научных руководителей был В.В. Докучаев. В 1882 г. по окончании курса был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Уже после окончания университета активно участвовал в экспедиции, организованной В.В. Докучаевым. Сибирцев совмещал деятельность ученого и педагога. В 1880-е годы он создал естественно-исторический музей в Нижнем Новгороде. В 1882 году был основан Геологический комитет - первое государственное учреждение в России такого профиля, созданное для изучения недр. В 1885—1892 Н. М. Сибирцев заведовал созданным им естественноисторическим музеем в Нижнем Новгороде, исследовал почвы Нижегородской, Владимирской, Рязанской и Костромской губерний. В 1892 он участвовал в «Особой экспедиции Лесного департамента по испытанию и учёту различных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в степях России» В 1895 вышла работа Сибирцева «Об основаниях генетической классификации почв». В работе рассматривается классификация почв Докучаева 1886 г. Классификация почв, предложенная Сибирцевым в статье «Почвы», опубликованной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона, легла в основу современных трудов на эту тему. Ученый разделял почвы на три группы - зональные, интразональные и неполные. Его нововведение заключалось в выделении подтипов почв (например, тучные, обыкновенные и темно-шоколадные черноземные). В 1898 г. опубликовал «Схематическую почвенную карту Европейской России». Это была первая карта, построенная на основе генетического почвоведения. Большим событием в истории почвоведения стало издание учебника Сибирцева объёмом 360 печатных листов, обобщившим все исследования за последние 20-25 лет. В книге подробно излагались исследования и взгляды Докучаева, Костычева, Глинки, Гильгарда, Тэера, Вольни и др. Умер 2 августа 1900 г. в Санкт-Петербурге. Глинка Константин Дмитриевич Константин Дмитриевич родился в селе Коптево Смоленской губернии 23 июня 1987 г. Российский и советский профессор, геолог и почвовед, организатор науки, академик АН СССР. Константин Дмитриевич родился в селе Коптево Смоленской губернии 23 июня 1987 г. Российский и советский профессор, геолог и почвовед, организатор науки, академик АН СССР.В 1980 г. окончил университете Санкт-Петербурга кафедру минералогии и геологии, которой заведовал В.В. Докучаев. Под руководством Докучаева участвовал в известной Полтавской земельно-оценочной экспедиции в1890 г. и в экспедиции Лесного Департамента в1892 г. в южных черноземных губерниях России, организованной в связи с сильной засухой 1891 г. В 1894 г. Константин Дмитриевич Глинка по рекомендации Докучаева начинает преподавательскую работу по минералогии и почвоведению в Ново-Александрийском сельскохозяйственном институте, а с 1901 г. становится заведующим кафедрой почвоведения в этом институте. В 1896 г. К.Д. Глинка защитил в Московском университете кандидатскую диссертацию «Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания», а в 1906 в том же университете защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования в области выветривания». В 1906-1910 г. К.Д. Глинка руководит почвенными исследованиями по качественной оценке земель Полтавской, Тверской, Смоленской, Новгородской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Симбирской губерниях. В 1908 г. Глинка назначается руководителем Переселенческого управления обширных почвенно-биологических исследований в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке для отбора земель, пригодных для сельскохозяйственного использования переселяющимися в Сибирь крестьянами в связи со Столыпинской реформой. Результаты этой работы имели важное научное значение для развития географии почв и оценки почвенных ресурсов азиатской части России. В 1912 г. К.Д. Глинка преобразует Почвенную комиссию Вольного экономического общества в Докучаевский почвенный комитет, который становится крупным научным центром в Петербурге, а в 1913 г. основывает Воронежский сельскохозяйственный институт, преобразованный ныне в сельскохозяйственный университет. В 1922 г. К.Д. Глинка становится директором Ленинградского сельскохозяйственного института и заведующим кафедрой почвоведения. В 1927 г. К.Д. Глинка возглавил делегацию почвоведов СССР на Первом международном конгрессе, состоявшийся в США в Вашингтоне. На этом конгрессе он был избран президентом Международного общества почвоведов. Большое значение для ознакомления иностранных ученых с принципами Докучаевского генетического почвоведения имел перевод на немецкий и английский языки книг К.Д. Глинки «Типы почвообразования, их классификации и географическое распространение» в 1914 г., «Почвоведение» 1927г. и «Идеи Докучаева в развитии почвоведения и близких наук» 1927г. В 1927 г. К.Д. Глинка был назначен первым директором только что созданного академического института почвоведения имени В.В. Докучаева и избран первым из ученых почвоведов академиком Академии наук СССР. Огромный вклад внес в развитие таких направлений в науке о почве как генезис, география, картография и минералогия почв. К.Д. Глинке принадлежит составление первых мировых почвенных карт (1908г., 1915г., 1927г.), первой почвенной карты Азиатской части России (1927 г., совместно с Л.И. Прасоловым), классические исследования процессов выветривания и преобразования первичных минералов во вторичные, первые исследования погребенных и реликтовых почв, заложившие основы палеопочвоведения. Фундаментальный, энциклопедического характера учебник К.Д. Глинки «Почвоведение» являлся основным руководством для многих поколений почвоведов. Идеи К.Д. Глинки в области генезиса разных типов почв, в том числе серых лесных, подзолистых, красноземов, буроземов не потеряли научного значения и в наше время. После смерти в 1903 г. В.В. Докучаева Константин Дмитриевич Глинка стал общепризнанным руководителем генетического почвоведения. Скончался 2 ноября 1927 г. в Ленинграде. Вильямс Василий Робертович Василий Робертович Вильямс родился 27 сентября 1863 г. в Москве в семье инженера-строителя. В 1883 году он окончил реальное училище и поступил в Петровскую земледельческую и лесную академию. Еще будучи студентом, Вильямс особенно интересовался химией и почвоведением. В 1885 г. профессор А. А. Фадеев, читавший в академии курс почвоведения и земледелия, предложил Василию (в то время студенту 3-го курса) организовать научно-исследовательскую лабораторию и заведовать опытным полем. В 1888 г. Вильямс опубликовал свою первую работу «Исследование восьми почв Мамадышского уезда Казанской губернии», в которой обозначил направление научных исследований почвы. Его интересовали основные свойства почвы и среди них самое существенное — ее плодородие. Он поставил перед собой задачу: развивать почвоведение в тесной связи с решением практических задач повышения урожайности сельскохозяйственных растений. С этой целью Вильямс в первое время изучал физические свойства почвы и убедился, что они зависят от перегнойных веществ. Но его интересовали не статические свойства почвы, а причины, управляющие ими; стремился рассматривать почву в развитии и этим принципиально отличался от всех предшественников и современников, занимавшихся почвоведением. В 1888 году Вильямс покидает Россию для подготовки к ученой и профессорской деятельности, и, в течение четырех лет работает в крупнейших лабораториях Европы. В Париже работал в лаборатории Л. Пастера, в Мюнхене — в лаборатории Э. Вольни. В 1891 г. возвращается в Москву после командировки и начинает читать в Петровской академии курс общего земледелия. В январе 1894 года защитил магистерскую диссертацию «Опыт исследования в области механического анализа почв». В августе 1894 года, когда вместо академии был открыт Московский сельскохозяйственный институт, Вильямс был назначен адъюнкт-профессором по кафедре почвоведения и общего земледелия. На этой должности он проявил себя как профессиональный организатор. Постановка преподавания почвоведения и общего земледелия в этом институте помогла формированию широко образованных учёных агрономов, деятелей различных отраслей сельскохозяйственного производства. В феврале 1894 г. В. Р. Вильямс по командировке Министерства земледелия уезжает в Чикаго для организации пяти русских сельскохозяйственных отделов на Всемирной Колумбовой выставке. Он является здесь председателем Международной экспертной комиссии. Он становится широко известным в научно-агрономических кругах Америки. С тех пор у него устанавливается широкая научная связь с крупнейшими учёными Нового и Старого света. Во время своего путешествия Вильямс приобрел не малый опыт для своей научной и творческой деятельности. Он собрал и систематизировал материал по почвам, геологии и растительности, подтверждающий и иллюстрирующий разработанное им впоследствии учение о едином процессе почвообразования на земном шаре, о наличии основных стадий или периодов почвообразования, об эволюционном развитии почв во времени и пространстве. Это учение, выраженное в строгой схеме и ясных характеристиках основных природных почвенных типов, изложено в первой части его знаменитой работы "Почвоведение", написанной в 1914 г. и окончательно отработанной в 1924 г. В. Р. Вильямс доказал, что плодородие почвы важнейшее свойство, а сама наука о почве приобретает большое практическое значение. Осенью 1895 г. В. Р. Вильямсу была поручена организация первых в России чайных плантаций - в Чакве, Салибедри и Капришум, близ Батуми. В 1896 г. по поручению канализационного отдела Московской городской управы приступает к организации московских полей орошения в Люблине и создаёт в тот же период первую в России селекционную станцию. В 1904 г. В. Р. Вильямс на специально организованном участке Московского сельскохозяйственного института закладывает биологический питомник многолетних трав - злаковых и бобовых, - насчитывавший до трёх тысяч видов, рас и форм этих растений. Исследования, проводившиеся в этом питомнике, дали возможность собрать огромный материал для работ по обоснованию научного луговодства в России. А в 1911 г. организовывает курсы по луговодству. Вильямс разработал особую теорию дернового периода почвообразования. Этот период почвообразования он разбил на две стадии - луговую и болотную. В 1914 г. основал под Москвой опытную станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади. В 1919 г. он издал первую, а в 1922 г. — вторую часть труда «Общее земледелие», где изложил основы травопольной системы земледелия. В 1922 г. Вильямс был назначен ректором Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В это время по инициативе Вильямса проводится ряд сельскохозяйственных исследований по всей стране. В 1928 г. ученый оказал помощь Башкирской АССР в реструктуризации сельского хозяйства. Весной 1929 года сорок научных работников Тимирязевской академии выехали в районы Башкирии. Они создали показательные сельскохозяйственные и лесные станции, помогли в разработке научных основ повышения урожайности основных культур, подготовили предложения по улучшению местных пород скота, разработали агрономические принципы обработки земель и возделывания основных зерновых культур. Через год в Башкирии по инициативе профессора будет создан самостоятельный сельскохозяйственный институт. В 1928 г. В. Р. Вильямс вступил в ряды ВКП(б). В 1939 г., незадолго до смерти, В. Р. Вильямс написал специально для широких кругов колхозных и совхозных работников книгу "Основы земледелия". Умер 11 ноября 1939 г. в Москве. В |

ернадский Владимир Иванович

ернадский Владимир Иванович